您的购物车目前是空的!

第 16 章 基督教打破家庭观念

令欧洲退出亲戚关系的是宗教,不是政治;对欧洲家庭性质的普遍误会;天主教会摧毁延伸的亲戚团体;英国个人主义甚至在欧洲也属极端

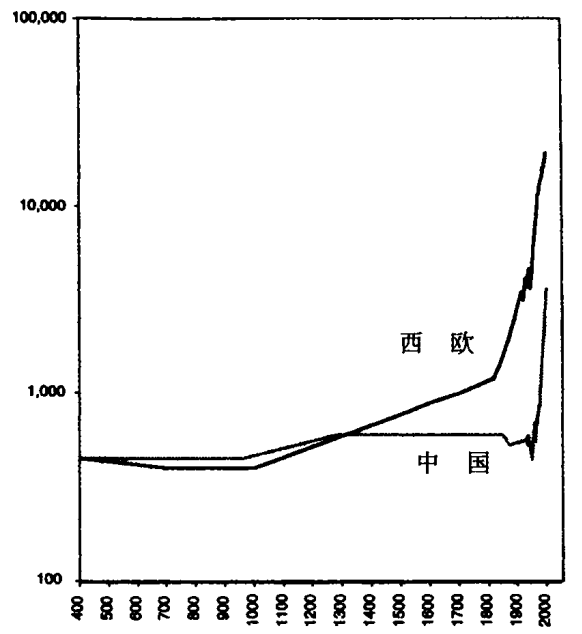

我迄今所叙述的世界三个地区,其国家制度都自部落社会脱颖而出。中国、印度和中东的早期社会组织,都以父系家族的血统为基础,建立国家是为了克服部落社会的局限。每一个案例中,建国者想方设法让个人忠于国家,而不是忠于地方上的亲族团体。以领土和中央合法统治权力为基础的制度,不得不重叠在顽固的分支式社会之上。最极端的对策来自阿拉伯和奥斯曼帝国,他们绑架儿童,使之在人造家庭中长大,只忠于国家,不忠于自己的亲戚。

但在这些案例中,不让亲戚关系成为社会组织基础的建国努力,自上而下,都归于失败。事实上,这些社会的制度发展历史,大多涉及亲族团体的重新问政——我称之为家族制复辟。所以,秦朝和西汉所创建的非人格化国家制度,在东汉崩溃时又落到强大宗族手中,这些家庭继续成为中国政坛中的重要角色,直到隋唐。印度在创建强大的非人格化制度上,一开始就成绩平平,以分支式迦提组织起来的印度村庄,其社会生活大体上又与这些制度毫不相干。土耳其国家是最为成功的,在小亚细亚和巴尔干半岛的心脏地区削弱了部落组织的影响,但在治理不严的阿拉伯省却不如人意。事实上,奥斯曼帝国在边远的贝都因(Bedouin)社区,仅行使非常有限的统治,其部落组织至今保持原样。所有这些地区——中国、印度、中东——家庭和亲戚团体至今仍然强大,成为社会组织和身份的来源,远远超过欧洲或北美。在中国台湾和南方地区尚有成熟的分支世系家族,印度婚姻仍是家庭而不是个人的结合。部落的依附关系在阿拉伯中东无所不在,尤其是在贝都因的群体中。

例外的欧洲

欧洲的亲戚关系采纳不同形式。人口统计学家约翰·哈吉那尔(John Hajnal)在 1965 年的文章中注意到,西欧婚姻模式与世界上几乎任何其他地方形成强烈对照。①西欧男女倾向于晚婚,从总体上讲,不结婚的比率较高,这两个因素导致相对较低的出生率;更多年轻女子参加工作,家庭中有更多平等,由于晚婚,女子又有较多机会获取财产。这不仅是当代现象,哈吉那尔把这种模式的时期定在 1400 年到 1650 年。

西欧与世界其他地方的其他差异也很突出。共同祖先的亲戚团体所组成的社区,其在欧洲的消失远远早于哈吉那尔所指出的。对欧洲人而言,亲戚和后裔很重要,特别是国王和贵族,他们有实质性的经济资源传给子孙。但跟中国贵族不同,他们没有陷入表亲的专横,因为分割遗产和长子继承权的原则早已深入人心。在中世纪,欧洲人享有更多自由,无须征得大批亲戚的同意,便可任意处置自己的土地和动产。

换言之,欧洲社会很早就是个人主义的。在婚姻、财产和其他私人事务上,当家做主的是个人,而不是家庭或亲戚团体。家庭中的个人主义是所有其他个人主义的基础。个人主义无须等待国家的出现,无须等待它来宣告个人法律权利,并行使强制权力来予以保障。更确切地说,个人已在享受实质性的自由,无须承担对亲戚的社会义务,先有这样的社会,再来建起国家。在欧洲,社会发展走在政治发展的前列。

欧洲何时退出亲戚关系?如果不是政治,转型动力何在?前者的答案是:蹂躏罗马帝国的日耳曼部落,在皈依基督教后不久,就开始退出。后者的答案是:天主教会。

马克思的错误

很明显,现代欧洲人的祖先都曾组成部落。他们的亲戚关系、法律、习惯、宗教实践,只要能找到的,19 世纪伟大的历史人类学家都已作了详细记载,如甫斯特尔·德·库朗日、亨利·梅因②、弗雷德里克·波洛克(Frederick Pollock)、弗雷德里克·梅特兰(Frederic Maitland)③、保罗·维诺格拉多夫(Paul Vinogradoff)。他们是比较人类学家,掌握不同文化的渊博知识,为父系亲戚组织之间的相似而感到吃惊。那些组织分布于世界各地,如印度、希腊、日耳曼的社会。④

19 世纪的历史人类学家相信,亲戚组织随着时间的推移而进化,人类社会有普遍的发展模式,从亲戚团体的大集团,转向个别男女自愿结合的小家庭。梅因有个著名概念:现代化涉及从“身份到契约”的过渡。⑤换言之,早期社会将社会地位赋予个人,安排一切,从婚配、职业到宗教信仰。相比之下,现代社会的个人可随意与人签约,走进不同社会关系,其中最重要的是婚姻合同。但梅因没有提出一种动态理论,以解说过渡是何时和如何发生的。

实际上,对欧洲亲戚模式的过渡时间和过渡原因存在很多误解。很多人相信,跟世界上的其他民族类似,欧洲人始终居住于部落或庞大的家庭团体,一直到工业革命。其时,机器生产的压力和社会流动的必要性,才将之打破。根据这个见解,工业化带来经济变化和核心小家庭出现,都属于这同一过程。⑥

这个见解很可能来自早期现代化理论。卡尔·马克思在《共产党宣言》中宣称,资产阶级“撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系”。促使资产阶级兴起的,依次是技术革新和物质生产方式的变化。马克斯·韦伯指出,传统社会和现代社会之间有严重断裂。传统社会的特征是:广泛的亲戚关系,宗教或亲戚的约束对市场交易设限,缺乏个人社会流动性,基于传统、宗教、超凡魅力的非正式社会规范。而现代社会是个人主义的、平等的、以优秀和市场为导向的、流动的,并以法理型合法性权威组建起来。韦伯主张,这些特征属于一个整体,如果由教士指定价格,或财产受亲戚义务束缚,这样社会就不能发展出高效的市场经济。他相信,这种理性的现代化仅在西方出现,并把向现代化的过渡定在 16 世纪和 17 世纪的一系列事件,包括宗教改革(Protestant Reformation)和启蒙运动(Enlightenment)。所以,马克思主义者倾向于认为,经济变化促使个人主义和核心小家庭的兴起,而韦伯则把基督新教当作主要动力。总之,依他们看,这个变化仅有几百年历史。

从身份到契约

20 世纪的社会历史学家和人类学家,把从身份到契约的过渡一直往前提。我已提及,哈吉那尔认为欧洲的特殊模式始于 15 世纪和 16 世纪。艾伦·麦克法兰(Alan MacFarlane)对英国个人主义起源的研究显示,生前任意处置财产和死后在遗嘱中剥夺子女继承权,早在 16 世纪初就获得英国普通法的承认。⑦这很重要,因为他所标志的“农民社会”中,如东欧和世界大部分区域,亲戚义务大大限制了业主出售土地的能力。农民社会的特征就是大家庭,产权要么共有,要么陷于亲戚的相互依赖之中。这样的社会中,许多非经济因素把农民牢牢绑在他们所耕种的土地上,诸如祖先葬于此之类的理由。

但麦克法兰注意到,土地所有权(seisin)流行于英国,至少还要往前再提三个世纪。根据一项研究,15 世纪晚期英国某区的地产转户中,生前赠与家人的占 15%,死后遗赠给家人的占 10%。⑧更早的是 12 世纪末 13 世纪初,英国的佃户(villeins,不得随意离开土地)无须获得领主的许可,已在购买、出售、出租土地。⑨

如要衡量复杂亲戚组织的衰退,就要考量女子拥有和处置财产的法律权利。父系家族的社会中,女子嫁与宗族中的男子,或给宗族生下男性后裔,方才取得法律地位。寡妇和未婚女儿有分享遗产的权利,但通常必须将宗族的财产留在父系家族中。1066 年的诺曼征服(Norman Conquest)之后不久,英国女子就可自由拥有和处置财产,并可将之卖给外人。至少从 13 世纪起,她们不但可拥有土地和动产,而且可起诉他人,或被他人起诉,甚至可签署遗嘱和合同,无须征得男子监护人的许可。父系社会一旦承认这种权利,就会破坏宗族控制财产的能力,从而破坏社会制度的整体。⑩所以,女子拥有和遗赠财产的能力是部落组织退化的标志。它显示,严格的父系社会规则已经消失。

根据麦克法兰,早期英国个人主义的一个有趣标志是“扶养合同”。它最早出现于 13 世纪,由孩子和父母签署。共同祖先的后裔团体所组成的部落社会,通常崇拜共同祖先。儒家道德的大部分涉及孩子照料父母的义务,尤其是儿子。儒家道德家讲得很清楚,对父母的义务大于对自己孩子的,中国法律严惩不孝子女。

英国的习俗却不同,父母活着时,如把产权愚蠢地转移给孩子,就得不到惯例的剩余权利。中世纪有一首诗歌,描述了父亲将财产移交给儿子的故事:儿子后来觉得扶养父亲的负担太重,便开始施以虐待。一天,父亲冷得直打寒战,儿子叫孙子送去一只麻布袋,“小男孩把麻布袋一割为二,一半留给爷爷,另一半带回给父亲。他的意思是,现在父亲虐待爷爷,等到自己长大,也会如法炮制,给他半个麻布袋以御寒”。⑪为了避免如此的困境,父母与孩子签署扶养合同,规定孩子在继承父母财产后所承担的扶养责任。“贝德福德的一对夫妇在 1294 年放弃财产,作为回报,将得到食物、饮料、主屋的居住;如果两对夫妇发生争吵,老夫妇会搬到另外房子,将在圣米迦勒节(Michaelmas)获得五十六蒲式耳的谷物,其中二十四蒲式耳的小麦,十二蒲式耳的大麦,十二蒲式耳的大豆和豌豆,八蒲式耳的燕麦。此外,他们还将得到这另外房子的一切,可动的和固定的。”⑫

让马克思暴跳如雷的“纯粹的金钱关系”,似乎不是 18 世纪资产阶级的发明,其在英国的出现比资产阶级的兴起早了好多世纪。将父母寄放在疗养院,在西欧有很深的历史根源。这显示,与马克思的主张恰恰相反,资本主义只是社会关系和习俗变化的后果,而不是原因。

如果说欧洲在 13 世纪离开复杂的亲戚关系,即从身份过渡到契约,这依然太迟。伟大的法国历史学家马克·布洛赫注意到,封建主义在 9 至 10 世纪兴起之前,亲戚关系是社会组织的基础。部落宗族之间的血亲复仇在欧洲社会有悠久历史,我们对此很熟悉,只要看看莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》就知道了。此外,布洛赫证明,在那段时期,亲戚团体或庞大家族共同拥有财产,即使个人已开始随意处置土地,卖主仍需获得亲戚团体的同意。⑬

不过,布洛赫提示,可以追溯到像中国、印度、中东那样单一祖先的巨大父系宗族,很久以前就在欧洲消失了。“罗马家族视男性后裔为绝对重要,立场异常坚定。但此事到了封建时代,已变成闻所未闻。”作为证据,他指出,中世纪的欧洲人从不单凭父亲来追溯他们的后裔;而在部落社会中,为了维持宗族分支的界线,这是不可或缺的。在整个中世纪时期,母亲让女儿冠母姓是很普遍的,这在中国那样的父系社会是不可想象的。个人经常认为自己属于两个相互平等的家庭,母亲的和父亲的。两个杰出家庭的子孙往往合并两个宗族的姓氏(如瓦勒里·季斯卡·德斯坦 Valéry Giscard d’Estaing,其中季斯卡和德斯坦都是姓氏[编按:瓦勒里·季斯卡·德斯坦系法国前总统,1974—1981 年任职]。今日西班牙人喜用父母的双姓)。到 13 世纪,类似当代的核心家庭已在欧洲遍地开花。血亲复仇很难继续,因为报仇圆圈变得越来越小,很多人觉得,自己与争论双方都有关联。⑭

在布洛赫看来,某种意义上,封建主义的整个制度可被理解为迫不得已的调整,这是为了适应社会上的隔绝,因为亲戚关系不再是社会团结的来源。自 7 世纪晚期起,欧洲遭受了一系列外国侵略者的蹂躏:来自北方的维京人、来自南方借道于北非和西班牙的阿拉伯人或撒拉森人(Saracens)、来自东方的匈牙利人。即使阿拉伯人受挫于图尔战役,穆斯林对地中海的控制仍然切断欧洲与拜占庭和北非的贸易,它曾是罗马经济的基础。⑮随着卡洛林帝国(Carolingian)在 9 世纪的式微,城市也开始凋零,受无数军阀骚扰的居民撤回自给自足的村庄。

在这欧洲文明的最低点,由于更大政治结构的倒塌,亲戚关系试图卷土重来。但其时,欧洲的父系宗族结构已变得如此脆弱,以致不能成为社会支持的来源。封建主义兴起,成为亲戚关系的替代:

暴力气氛所孕育的无数危险,时时都在威胁个人。甚至在封建的初期,亲戚团体似乎不能提供足够的保护。根据它们当时存在的形式,这些团体的范围太模糊,太多变。父母都可界定后裔这种二元性,更造成了深刻的破坏。这就是为什么,人们被迫寻求或接纳其他的纽带。在这点上,历史是决定性的。仍有强大父系团体的地区——北海边上的日耳曼地区和英伦岛上的凯尔特地区——对属臣、采邑、庄园一无所知。亲戚关系只是封建社会的必要元素之一,它的相对孱弱解释了封建主义的出现。⑯

封建主义是指,个人自愿屈服于无亲戚关系的他人,仅仅是以服务交换保护。“国家和家庭不再提供足够的保护,村庄的社区仅能维持界线之内的秩序,城市的社区几乎不存在。各处软弱者觉得有必要获得强人的庇护,而强人必须通过说服或强制来获得签约下属的支持,以保障自己的威望、财富、人身安全。”⑰

但我们还没算出欧洲脱离亲戚关系的日期,以及合适的因果关系。⑱社会人类学家杰克·古迪(Jack Goody),为过渡日期作出了最令人信服的解释。他把过渡的起点提至 6 世纪,将责任放在基督教身上——具体地说,放在天主教会的机构利益上。⑲

古迪注意到,罗马帝国结束时,与众不同的西欧婚姻模式从主要的地中海模式分化出来。包括罗马家族的地中海模式,属于严格的父系家族或父系社会,具有分支式的社会组织。父系团体倾向于同族通婚,有些更偏爱交叉表亲的婚姻。(我在第 11 章提及,交叉表亲的婚姻在印度南部的达罗毗荼文化中非常流行,在阿拉伯世界、普什图人[Pashtuns]、库尔德人、众多突厥人中也很普遍。)男女有严格的分隔,女子拥有财产或参与公共事务的机会很少。在所有这些方面,西欧的模式是截然不同的:分配遗产时男女都有份、禁止交叉表亲的婚姻、提倡异族通婚、女子有更多的产权和参与权。

天主教会促动了这一分化,它极力反对四种行为:与近亲结婚、与兄弟的寡妇结婚(levirate,即所谓的兄终弟及或夫兄弟婚)、领养孩子、离婚。教皇格里高利一世在 6 世纪敦使异教的盎格鲁—萨克逊人皈依基督教,尊敬的比德(Venerable Bede)在报告此事时就提及,格里高利直率谴责部落实行的与近亲和兄弟的寡妇的婚姻。后来的教堂法令禁止纳妾,提倡一生不分的一夫一妻婚姻。⑳

古迪认为,这些禁令并不直接依据《圣经》或基督教经典。被禁的行为在耶稣诞生的巴勒斯坦是很普遍的,耶稣父母可能就是交叉表亲的婚姻,与兄弟的寡妇结婚在犹太人中也很流行。事实上,基督教福音是反家庭的:在《马太福音》中,耶稣说,“爱父母超过爱我的人,不配我;爱子女超过爱我的人,也不配我”。古迪又称,这些话语来自宣称耶稣将统治尘世一千年的先知,他试图招募人们离开安全的亲戚团体,进入新兴的分裂教派。赞成禁令的神学观点则经常来自《旧约》,犹太人对此却有不同见解。

根据古迪,教会坚持这个立场的原因,与其说为了神学,倒不如说为了教堂自己的物质利益。交叉表亲的婚姻(或任何其他近亲的婚姻)、与兄弟的寡妇结婚、纳妾、领养孩子、离婚都是他所谓的“继承策略”;借此,亲戚团体得以继续控制代代相传的财产。其时,欧洲和地中海世界的居民寿命低于 35 岁。夫妇生下儿子、长到成人、再一次传宗接代的可能性相当低。因此,为了让人们得以孕育继承人,社会提供各式合法途径。讨论中国时,已解说过纳妾一事。在一夫一妻的社会,离婚可被视作变相纳妾。哥哥在生孩子之前就已去世,嫂子就与弟弟结婚,以确保哥哥的财产将与弟弟的融合在一起。交叉表亲的婚姻能保证家产留在自家人的手中。无论什么情形,教会有计划地切断将财产传给后裔的各种途径。同时,它又强烈提倡信徒向教会自愿捐出土地和财产。拥有财产但无继承人的基督徒日益增多,得益的便是教会。㉑

西欧女子相对较高的地位也是教会追求自身利益的意外结果。寡妇若在家庭团体内重新结婚,会将财产归还部落。教会尽量使之难以实现,所以她本人必须拥有财产。女子有权拥有和处置自己的财产,对教会大有裨益,无子女寡妇和老处女变成了捐献的一大来源。女子有权拥有财产破坏了单传原则,从而敲响了父系宗族的丧钟。㉒

规则发生变化后的数世纪中,天主教会在财政上非常成功,这绝对不是牵强附会。7 世纪结束之前,法国富饶土地的三分之一都在教会手中;从 8 世纪到 9 世纪,在法国北部、日耳曼、意大利的教会财产翻了一番。㉓这些捐献使教会成为一个在经济和政治上都很强大的机构,为格里高利七世的叙任权斗争(investiture conflict)铺平道路(见后文第 18 章)。这些捐献,跟富裕穆斯林给伊斯兰慈善事业瓦克夫的捐赠有相似之处,但后者主要是富人避税和遗赠子女的对策。而在天主教的欧洲,无子女寡妇和老处女所捐出的土地,则没有附带任何条件。教会因此发现自己成了大地主,在欧洲各地管理庄园,监督农奴的经济生产。这帮助教会履行其赈济饥民和照顾病人的使命,使教士阶层和男女修道院的大幅扩充成为可能,也使内部规则和等级制度的发展变得必不可少。这一切让教会在中世纪的政治舞台中成为一名独立角色。

这些变化对西欧的部落组织构成相当大的破坏。日耳曼、挪威、马札尔(Magyar)、斯拉夫的部落皈依基督教后,仅在两代或三代的时间就见证了其亲戚架构的解散。事实上,这种皈依植根于政治,如马札尔国王伊斯特万(István,或 St. Stephen)在 1000 年接受圣餐。但社会风俗和家庭规则中的实质性变化,不靠政治当局,而靠运作于社会和文化层次的教会。

欧洲建国的社会背景

欧洲(以及其殖民地)是个例外,因为它脱离复杂的亲戚关系,首先在社会和文化层次,而不在政治层次。在某种意义上,教会采取政治行为,更改了婚姻和遗产的规则,但其动机却是经济的。教会不是其所在领土的主权统治者,更确切地说,只是一个社会参与者,它的影响只在制定文化规则。因此,中世纪时,欧洲社会已经非常个人主义了。它早于欧洲国家建设的开端,比宗教改革、启蒙运动、工业革命更早了数个世纪。家庭中的变化,与其说是这些现代化巨变的结果,倒不如说是促进现代化发生的有利条件。16 世纪在意大利、英国、荷兰兴起的资本主义,不必去克服印度和中国那样的亲戚大集团的抵抗,后者亟欲保护自己拥有的实质性财产。相反,资本主义在那些社会顺利扎根,它们已有私人产权的传统,财产经常在陌生人之间转手。

这不是说,欧洲的建国者一帆风顺,没有遇上既得利益的社会建制。恰恰相反,我们在第 21 章继续讲述欧洲国家起源时,将看到各式强大的社会参与者,他们在创建法治和负责制政府方面至关重要。虽然没有氏族或部落,但有既得利益的贵族,他们在封建时期积累下了财富、军队、法律地位。

这些社会建制是封建的,并不基于亲戚关系。这一事实,对后世的欧洲政治发展来说,造成了重大差别。属臣的封建关系是强者和弱者自愿签署的合同,规定了双方的法律义务。它将高度不平等和等级化的社会形式化,但也为个人主义(签署合同的是个人而不是亲戚团体)和法律人的理解树立先例。历史学家杰诺·苏克斯(Jenö Szücs)认为,地主与农民之间的关系到 1200 年便获得契约特征,从而打下了将尊严扩充到农民阶层的基础。自那以后,“西方每一次农民反抗,都在表述地主违反合同所激怒的尊严,都在诉求自己的‘自由’权利”。㉔但这种事没有发生于下列社会:土地产权以亲戚关系和惯例为基础的,或以某亲戚团体称王称霸于另一亲戚团体为基础的。

以封建制度替代亲戚关系建制,对地方治理的功效而言,另有重要的政治影响。宗族和封建制度都在不同时期发挥主权和统治的功能,尤其是在中央国家式微时。它们都可提供地方安全、司法和经济生活的组织。但封建制度更为灵活,因为依据的是合同,更能组织决定性的集体行动,因为其等级分明。跟宗族中的权威不同,封建领主的权利一旦获得合法确认,便不需要持续的重新谈判。财产的法律文件,无论在强者或弱者的手中,都代表自由买卖的权利,不受基于亲戚的社会制度的限制。地方上的领主可“代表”社区讲话,但部落领袖做不到。如我们所知,欧洲殖民者在印度和非洲经常犯的错误,就是假设部落领袖相当于封建社会的地方领主。在事实上,两者截然不同。

马克斯·韦伯的遗产之一,就是以价值概念来考量宗教对政治和经济的影响。他的新教工作伦理(work ethic),据说通过工作的神圣化,而直接影响工业革命中企业家的行为。价值肯定是重要的,上帝之下人人平等的基督原则,使女子更容易获得拥有财产的平等权利。

但此类解释经常引申新的疑问,为何有些宗教价值首先在社会中获得提倡,并深入人心。教会攻击延展的亲戚关系,就是一例,这些价值并不起源于基督教原则。毕竟,同是基督徒的君士坦丁堡东正教,并没有设法改变婚姻和遗产的法律。所以,紧密相关的亲戚社区在拜占庭统治的地区存活很久。例如,塞尔维亚代代相传的著名乡村团体“杂住盖”(zadruga),以长期血亲复仇著称的阿尔巴尼亚氏族。这些建制消失于西欧,归功于教会的物质利益和权力。教会对社会价值的控制,变成了为己谋利的工具。从这个角度看,经济龟站在宗教龟的上面;但从另一角度看,宗教龟又站在更为底下的经济龟上。 不管其动机是宗教的,还是经济的,天主教会变成了独立的政治参与者,其建制化的程度,远远超过其他社会的宗教权力。中国从没发展出超越祖先崇拜或鬼神崇拜的本土宗教。相比之下,宗教发明一开始就塑造了印度和穆斯林世界,成为政治权力的重要制衡。但在伊斯兰教逊尼派的世界,以及印度次大陆,宗教权力从没凝聚成国家之外的中央官僚机构。它只在欧洲出现,与现代欧洲国家的发展和今天所谓的法治的出现又密不可分。

第三部分 法治

第 17 章 法治的起源

法律在早期国家形成中的作用凸显欧洲的例外;法治的定义和争论;法律优先于立法的哈耶克理论;英国普通法依据皇家权力来加强国家的合法性

欧洲的政治发展是个例外。欧洲社会得以较早脱离部落组织,却没有依靠自上而下的政治权力。欧洲例外还表现在,其早期建国者的杰出能力,与其说是在军事上,倒不如说在分配正义上。欧洲国家权力和合法性的增长,与法治的涌现密不可分。

早期欧洲国家分配的只是正义,不一定是法律。法律植根于他处,或在宗教(像上一章所讨论的有关婚姻和家庭的法令),或在部落和其他社区的习俗。早期欧洲国家偶尔立法——即制定新法律——但其权力和合法性更多依赖公正执法,所执的法无须是自己订出的。

弄清法律和立法之间的差异,对理解法治是至关重要的。似乎有多少法律学者,就会有多少“法治”的定义,很像“民主”这个字眼。①我所使用的,符合思考此一现象的西方重要潮流:法律是凝聚社区的有关正义的一组抽象规则。在前现代社会,制定法律的权威据信是超凡的,或神权,或古老习俗,或自然。②另一方面,立法属于现在所谓的制定法(positive law),它在发挥政治权力的功能。就像国王、男爵、总统、立法院、军阀,凭借自己的权力和权威,在制定和执行新的规则。如果有高于任何立法的现存法律,方能说有法治的存在。这意味着,拥有政治权力的个人必须接受法律的束缚。这不是说,立法机构不可制定新法,它们如想在法治中发挥作用,必须依据现存法律的规则来制定新法,不可随心所欲。

法律的最初理解,即制定者是神权、古老习俗或自然,指的是人们不得更改法律,但可以为特殊情境作出妥善解释,有时还是必须的。现代时期,随着宗教权威的走低,自然法信徒的锐减,我们开始将法律视作人造的东西,但必须经过严格程序,以确保它符合基本规则的广泛共识。法律和立法之间的差异,现在相当于宪法和一般法律之间的差异。前者具有更严格的要求,例如绝大多数人的投票同意。在当代美国,这表示国会通过的新法律,必须符合现存的更为重要的宪法,一切以最高法院的解释为准。

迄今为止,我讨论了政治发展中的建国以及国家集中和使用权力的能力。法治是政治秩序中的另一组件,以限制国家权力。对行政权力的最初制衡不是民主集会或选举,而是人们坚信统治者必须依法行事。所以,国家建设和法治一直在紧张氛围中共存。一方面,统治者在法律范围内行事,或以法律的名义行事,这可提高自己的权威。另一方面,法律可防止他们做随心所欲的事,不能只考虑私人利益,还要考虑整个共同体的利益。所以,政治权力的欲望经常威胁法治,从 17 世纪避开议会自筹税收的英国国王,到 20 世纪以法外行刑队来对付恐怖主义的拉丁美洲政府,皆是如此。

法治的现代迷惑

在当代发展中国家,最大政治缺点之一就是法治的相对软弱。当代国家的所有组件中,高效法律机构也许是最难构建的。军事和征税的机构,天然来自人类基本的掠夺本能。军阀组织民兵向社区榨取资源,这并不困难。在另一极端,民主选举的安排也相对容易(只是比较昂贵),何况今天还有国际组织的援助。③但法律机构必须遍布整个国家,持续不断,长期运作。它们需要设施,投资于律师、法官及法庭其他职员的训练,还有最终执法的警察。但最重要的,法律机构必须被视作合法和权威的,不仅在普通人眼中,而且在更有力的精英眼中。做到这一点,证明是颇不容易的。今天,拉丁美洲绝大多数国家是民主的,但其法治却非常软弱,到处是收贿的警官和逃税的法官。俄罗斯联邦仍举行民主选举,自总统而下的精英都违法乱纪,肆无忌惮,尤其是在弗拉基米尔·普京当政之后。

有很多文献,将法治的建立与经济发展挂起钩来。④这些文献从根本上反映出一条重要观点,即现代资本经济世界的涌现,在很大程度上归功于既存的法治,缺乏高效的法治是贫困国家不能取得较高增长的主要原因。

但这些文献非常混乱,在法治的基本定义和它的存在与否上,前后又不一致。此外,将法治的不同组件与经济增长挂钩的理论,其实证经验有点靠不住;将它投射到马尔萨斯经济条件下的社会,困惑只会加倍。我们在讲法治起源的历史之前,需要清除一下当代讨论所留下的累赘。

经济学家谈论法治时,通常指现代产权和合同执行。⑤现代产权是指个人拥有的财产,可自由买卖,不受亲戚团体、宗教当局、国家的限制。经济增长受产权和合同的影响,这理论非常直截了当。没人会做长期投资,除非知道自己的产权是安全的。如果政府突然对某种投资增税,像乌克兰在 20 世纪 90 年代签署移动电话基建协议后所作的,投资者可能会在中途改弦易辙,并对将来项目心灰意冷。同样,贸易需要法律机构来维持合同,裁判合同双方不可避免的争执。合同的规则越透明,合同的维持越公正,就会鼓励越多的贸易。这就是为何很多经济学家强调,“可信承诺”是国家制度发展的重要标志。

这个法治定义与本章开头的那个略有重叠。显而易见,如果政府觉得自己在各方面都享有主权,不受既存法治的束缚,那么无人可阻止它充公自己公民或外国贸易伙伴的财产。如果普遍的法律规则,一旦牵涉到强大的精英阶层或最强大的政府本身,就无法得到执行,那么产权或贸易的安全可能只是空头支票。政治学家巴里·温加斯特(Barry Weingast)注意到,强大的国家既可保护产权,也可取消产权。⑥

另一方面,有“足够好”的产权和合同执行,允许经济的发展,但没有真正的法治(即法律是至高无上的意思),这完全可行。⑦……中国经济取得三十多年的两位数增长,并不需要“法治”的抽象承诺。1978 年,共产党以包产到户的法律解散了人民公社,但没有恢复中国农民的现代产权(个人转让土地的权利)。更确切地说,他们只获得可遗传的土地使用权(长期租赁权),类似于奥斯曼帝国中央省的农民。这些权利已经“足够好”,导致农业产量在改革后的四年功夫翻了一番。

古代帝制中国没有法治。另一方面,正常时期的中华帝国很可能在地方层次享有“足够好”的产权,至少将农业生产效率提高到其时技术所容许的极限。那时的产权与今天中国农民的产权相比,不会相差很多,与其说受到掠夺性国家的约束,倒不如说受到亲戚关系的约束。父系宗族将无数的权利和习俗强加于财产之上,一直到 20 世纪的中华民国,家庭仍有权利限制土地的出售。⑧

此外,不是很清楚,最好的现代产权足以在实质上提高生产效率,还是足以在马尔萨斯式社会中创建出现代资本主义。确保技术持续进步的其他建制(如科学方法、大学、人力资源、研究实验室、鼓励探险和试验的文化氛围,等等)尚未问世时,单凭良好产权所创造的生产效率增长仍然有限,因此不能假设技术的持续进步。⑨

所以,经济学家对法治下现代产权和合同执行的强调,可能有两个错位。首先,在技术持续革新的当代世界,虽然没有至高无上的法治,“足够好”的产权仍足以创造高度的经济增长。其次,在马尔萨斯式世界中,即使有现代产权和法治的存在,还是无法取得如此的增长,因为限制增长的约束出自其他地方。

法治还有一个定义,对经济生活具有极大影响,不管是在前现代还是在当代。这就是人身安全,即从暴力的自然状态中退出,从事日常活动,不用担心被杀或被抢。它存在时,我们视之为理所当然;它缺席时,我们会尤其珍惜。

最终,谈论法治时一定要弄清法律对象,即是说,受法律保护的法人群体。社会的基本执法对大家是一视同仁的,但保护公民免受国家任意侵犯的法治,最初往往只适用于特权阶层的少数。换言之,法律仅仅保护靠近或控制国家的精英的利益。在此意义上,法律就像苏格拉底在柏拉图《理想国》中所标榜的“强盗帮派的正义。”

举塞维涅夫人(Mme. de Sévigné)写给女儿的信为例,她是 17 世纪法国最著名的沙龙赞助人之一。这位聪明敏感的女子描绘,士兵在布列塔尼征集新税,把老人和孩子从家中赶出,再在屋子里寻找可供夺取的财产。因为不付税,大约六十名市民将在下一天上绞刑架。她继续写道:“那个手舞足蹈、想偷印花税纸的闲汉在车轮上就刑,被割成四块,分别在城市四个角落示众。”⑩

显而易见,法国国家不会向塞维涅夫人和她朋友圈子施以如此激烈的惩罚。我们将在第 23 章看到,它将繁重税赋仅仅加给平民,因为它太尊重贵族的产权和私人安全。所以,说 17 世纪法国没有法治是不正确的,但法律并没认为平民也是法人,也享有与贵族相同的权利。美国初创时也是如此,否定非裔美国人、妇女、美洲原住民——除了拥有财产的白人男子——的选举权。民主化的过程逐渐拓展法治范围,以包纳所有的居民。

法治定义的混乱,其所造成的后果之一是富国设计的改善法治计划,很少在贫穷国家产生效果。⑪住在法治国家的幸运儿,往往不懂它如何首次涌现,误把法治的外表当作法治的实质。例如,“相互制衡”是强大法治社会的特征,政府各部门监督彼此的行为。但制衡的正式存在,并不等于强有力的民主统治。法庭可被用来阻挠集体行动,如当代印度,其冗长的司法上诉可拖死重要的基建项目。它又可被用来对抗政府的愿望,以保护精英利益。1905 年最高法院的洛克纳诉纽约州案(Lochner v. New York),其宗旨就是击败限制工时的立法,以保护企业利益。所以,分权的形式常常名不副实,与守法社会的主旨无法对应。

在接踵而来的讨论中,我们将从尽量广阔的角度去关注法治的发展:法律本身——整套正义规则——来自何方?产权、合同执行、商法的特定规则如何发展至今?最高政治当局如何接受法律的至高无上?

法律早于立法的哈耶克理论

伟大的奥地利经济学家弗里德里希·哈耶克,发展了关于法律起源的精深理论,为法治的涵义提供了重要见解,成为今日人们思考法律的框架。哈耶克被称作当代自由至上主义的教父,但自由至上主义者并不反对规则。根据哈耶克,“共同规则的存在使社会中个人的和平共处成为可能”。⑫在法律起源上,哈耶克把批判矛头指向所谓的“唯理主义”或“建构主义”理解。这种理解思路认为,立法者理性地研究社会问题,从而发明法律,以建立自以为更好的社会秩序。在哈耶克看来,建构主义只是过去三百年的自负,尤其是部分法国思想家,包括笛卡尔(Descartes)和伏尔泰(Voltaire),都认为人的大脑足以理解人类社会的工作方式。这导致了哈耶克所谓的铸成大错,如法国和布尔什维克的革命。其时,自上而下的政治权力以公正社会的预设重整社会。在哈耶克的时代(20 世纪的中期),这个错误不仅发生在社会主义国家,如依赖理性计划和中央集权的苏联,还发生在欧洲的社会民主党执政的福利国家。

在哈耶克看来,错误原因很多,最重要的是没有一名计划者,能掌握足够的社会实际运作知识,以作出理性的重新安排。社会中的知识,大部分具有本地特性,再向整个社会扩散,没人能掌握足够信息来预测法律或规则改革后的效果。⑬

哈耶克认为,社会秩序不是自上而下的理性计划的结果,而是在数百或数千分散个人的互动中自发产生的。那些个人尝试各式规则,保留有效的,拒绝无效的。社会秩序产生的过程是递增、进化、分散的,只有借用无数个人的本地知识,有效的“大型社会”方能出现。自发的秩序获得发展,以达尔文为生物有机体所安排的方式——分散的适应和选择,并不倚靠创世主的专门设计。

在哈耶克看来,法律本身便构成一种自发秩序,“毫无疑问,人们发现可以制作或更改法律之前,它已存在良久”。事实上,“个人学会观察(和遵守)行为规则之后的很久,才用语言将之表述出来”。立法——有意识颁布的新规则——“发生于人类历史的相对晚期……所有的法律都是、能够是、也应该是,立法者的自由发明……事实上,这是一种谬误,一个建构论唯理主义的谬种”。⑭

哈耶克心目中的自发秩序模型就是英国的普通法,无数法官设法将普遍规则用于所面对的特定案例,其判决的累积促使法律的进化发展:

英国人享有的自由在 18 世纪令其他欧洲国家的人们羡慕不已……它是这样一个事实的结果,即支配法院审判的法律乃是普通法。该法律独立于任何个人意志,它既约束独立的法院,又为这些法院所发展。对于普通法,议会很少加以干预,即便有所干预,其目的也主要是为了澄清某一法律系统内的疑点。⑮

哈耶克由此锁定法治的本质:代表整个共同体愿望的既存法律,高于当前政府的意志,它限制着政府的立法范围。他对英国普通法的偏爱,获得当代经济学家的赞同,他们也认为,它比欧洲大陆的民法传统更为灵活,对市场更为友好。⑯

哈耶克在解说其法律起源理论时作出两项声明,一项是实证性的,另一项是规范性的。他主张在大多数社会中,法律以自发的进化方式发展,这种自然生成的法律应该优于有意识制定的法律。这一解释也是伟大的英国法学家爱德华·柯克(Sir Edward Coke)所推崇的,他认为普通法始于太古时代。埃德蒙·伯克(Edmund Burke)在为渐进主义(Incrementalism)辩护时,也援引此一解释。⑰哈耶克是强大国家的伟大敌人,不管是苏联风格的共产党专政,还是以再分配和调节来实现“社会公正”的欧洲社会民主政体。在法律学者罗伯特·埃里克森(Robert Ellickson)所谓的“法律中心论”和“法律外围论”的长久争论上,哈耶克立场鲜明地站在后者一边。前者认为,正式制定的法律创立和塑造了道德规则;后者主张,它们只是编纂了非正式的既存规范。⑱

然而,哈耶克对最低限度国家的规范性偏爱,扭曲了他对法律起源的实证性见解。在很多社会,法律的存在确实早于立法,但政治当局经常介入以作修改,甚至在早期社会也是这样。现代法治的出现全靠强大中央国家的执法,其显而易见之处甚至可在他偏爱的普通法的起源中找到。

从惯例法到普通法

哈耶克认为,法律在社会规则分散演变的基础上获得发展,这一基本见解在广义上是正确的,无论是古代还是现代。但法律发展有重要中断,只能以政治权力的干预来解释,而不是“自发秩序”进程的结果。哈耶克只是把历史事实搞错了。⑲

这些过渡中有一个是英国从惯例法到普通法的过渡。普通法不只是惯例法的正规文本,它们之间有根本的差别。如我们在第 4 章中看到的,社会从部落组织过渡到国家组织,法律的意义便发生了重大变化。在部落社会中,个人之间的正义有点像当代国际关系,以竞争团体的自助为基础,没有更高级别的第三方执法。相比之下,国家层次的社会恰恰有如此的执法者,那就是国家本身。⑳

罗马帝国终结后的英格兰仍是部落组织,由盎格鲁人(Angles)、西萨克逊人(West Saxons)、朱特人(Jutes)、凯尔特人(Celts)等组成,尚无国家。家庭组成村庄,村庄再组成所谓的百户(足以承受百户居民)或县的更大单位。该层次之上就是国王,但早期君主没有武力的垄断,也不能对部落单位执行强制规定。他们不把自己当作领土的统治者,只是民众的国王——如盎格鲁人的国王(Rex Anglorum)。如我们在上一章看到的,6 世纪末,本笃派(Benedictine)的修道士奥古斯丁(Augustine)抵达英格兰,基督教便开始破坏盎格鲁—萨克逊的部落组织。但部落法律受到的侵蚀只是日渐月染的,到公元第一个千年后半期的混乱时代,仍然盛行。亲戚团体内有深深的信任,但竞争氏族之间却有敌意和警惕。所以,正义牵涉亲戚团体之间的相处规则。

盎格鲁—萨克逊编纂的第一本部落法律,是公元 600 年左右的《埃塞尔伯特法典》(Laws of Ethelbert),与稍早的墨洛温(Merovingian)国王克洛维一世的《萨利克法典》非常相似,罗列出各种受伤的赔偿金:

四个前门牙,每个价值六先令;其旁边的牙齿价值四先令,剩下的牙齿价值一先令;大拇指、大拇指指甲、食指、中指、戒指手指、小手指,各自的指甲都有区分,分别定价。相似分类也用在耳朵上,损失听力、耳朵削掉、耳朵穿孔、耳朵割裂;用在骨头上,骨头暴裸、骨头损坏、骨头断裂、头骨打破、肩膀失灵、下巴断裂、领子骨断裂、手臂断裂、大腿骨断裂、肋骨断裂;用在瘀伤上,衣服外的瘀伤、衣服内的瘀伤、没显黑色的瘀伤。㉑

基于赔偿金的惩罚,其特征是不公平,因受伤者社会地位的不同而有差异。所以,杀死一名自由人的赔偿金,也许是杀死仆人或奴隶的好几倍。

日耳曼的部落法律在本质上类似于其他部落社会,从努尔人,到当代的巴布亚新几内亚一语部落。如果有人伤害了你或你的亲戚,你的氏族为了保护自己的荣誉和可靠性,必须施以报复。受伤和报复都是集体的,报复对象不一定是行凶者,他的近亲通常就也足够。赔偿金的存在就是为了解决争端,以防升级,成为无休止的血亲复仇或部落间的仇杀。

现代法庭的遥远起源就是调停血亲复仇的氏族聚会。在盎格鲁—萨克逊部落,这就是模拟法庭,倾听控告和被告的作证,然后商讨适当的赔偿。但它没有现代的传讯权利,以逼迫证人出庭。它的裁决也得不到执行,除非达成协议。法律的证据往往有赖于用刑,譬如迫使被告赤脚走过火红的煤炭或犁头,或干脆将他们扔进冷水和热水,看是沉还是浮。㉒

如尼采所观察到的,基督教传入日耳曼部落后,给道德带来了深远启示。基督教的英雄是和平圣徒和烈士,不是武士或报仇的征服者;其传道的普遍平等,又相悖于部落社会基于荣誉的等级制度。基督教有关婚姻和遗产的新规则,不仅破坏部落团结,还创造新社区观念,其成员不再忠于亲戚团体,而分享共同信仰。国王的概念也从共同祖先团体的领袖,变成广大基督徒社区的领袖和保护人。不过,这个改变是循序渐进的。

部落制在基督教社会中的消亡并不意味家族制的死亡。在东正教中,这段时期的主教和教士可以结婚生子,还可实行宗教名义下的纳妾(nicolaism)。教会通过信徒的捐献获取愈来愈多的财产。教会领袖争取将圣俸传给孩子,加入地方的氏族和部落的政治运作,都变得不可避免。教会职位经手这么多的财富,本身也变成可供交易的珍贵财产,该做法叫作圣职买卖(simony)。

日耳曼异教徒皈依基督教,就像阿拉伯或突厥部落社会中不信者之皈依伊斯兰教,向哈耶克自发秩序的理论提出了有趣挑战。浏览哈耶克的相关阐述,找不到点滴的宗教因素。然而众所周知,在犹太教、基督教、印度教、穆斯林的社会中,宗教是法律规则的重要来源。基督教进入欧洲,给刚从部落习俗中脱颖而出的惯例法带来第一次主要中断。婚姻和产权规则发生变化,允许女子拥有财产,但这不是地方法官或社区的自发试验,而是强大的天主教等级制度所颁布的革新。教会并不反映地方上不同的价值观念,东正教和穆斯林的宗教当局,都没以相似方式来改造社会上现存的亲戚规则。教会很清楚,它不只是在批准惯例法:教皇乌尔班二世(Urban Ⅱ)在 1092 年告诉佛兰德伯爵(Count of Flanders):“你宣称,你只不过是照地方上的古代习俗行事?即使如此,你应该知道,创世主说过:我的名字是真理;他没有说过:我的名字是习俗。”㉓

英国法律发展中第二个主要中断是普通法的引入。普通法并不是惯例法的自发演变,它与早期国家的兴起密切相关,并凭借国家权力而取得最终的统治地位。事实上在诺曼征服之后,向全国颁布统一的普通法,已变成扩展国家权力的主要工具。伟大的法律学者弗雷德里克·梅特兰和弗雷德里克·波洛克,如此解说普通法的起源:

国王法庭(royal court)的习俗就是英国的习俗,从而变成了普通法。对于地方习俗,国王法官以一般性的语言表示尊敬,我们并没有看到任何移风易俗的主观愿望。不管如何,地方习俗即使没遭破坏,也得不到成长。尤其是程序,国王法庭取得了对所有其他法庭的彻底控制,将自己的规则视为唯一公正的。㉔

弄不清早期欧洲国王的作用,就不能理解这个过程。11 世纪的国王不是领土统治者,更像分散封建秩序中伙伴中的老大。像威廉一世和亨利一世那样的国王,花大部时间在旅途中察看国土的各部分。其时,大家都已退回各自分隔的村庄和庄园层次的小社会,这也是国王宣告权力和保持联系的唯一方法。国王的主要服务是充作上诉法庭,若有人不满意领主法庭(seigneurial)或庄园法庭(manor)所提供的正义。从自身利益出发,国王也希望扩充自己法庭的司法权,因为它的服务是收费的。向国王法庭提出上诉增强国王的威望,他可以推翻地方领主的裁决,从而削弱后者的权威。㉕

起初,各类法庭相互竞争,以取得司法生意。随着时间的推移,国王法庭开始占据优势。人们避开地方法庭有多种原因。巡回的国王法庭被视为更加公平,与领主法庭相比,它与本地诉讼人的牵连更少。它们也有程序上的优势,如强迫民众参与陪审团的工作。㉖长年累月,它们又获益于规模和范围上的经济效益,司法需要人力、专长、教育。第一个全国官僚机构是国王法庭所建立的,它开始编纂惯例规则,建立先例系统。显而易见的,写作是必要的前提。每过十年,熟悉先例的法律专家越来越多,再被指定为法官,派往全国。

顾名思义,普通法就是不特殊,普遍适用。也就是说,英国不同地区的众多惯例规则,现由单一的普通法所取代。各地的先例适用于全国,即遵循先例的原则(stare decisis)。执法的是法官网络,其工作环境是统一的法律系统,比以前拼凑的惯例规则更为系统、更为正式。普通法基于惯例法所订下的先例,但国家权力的兴起,创造了惯例规则不敷使用的全新环境。例如,以前亲戚团体以赔偿金解决的犯罪,现受到更高级别的第三方的起诉,或是庄园主,或是国王本人。国王法庭也开始变成无争议事项的登记场所,如财产注册和土地转移。㉗

因此,普通法代表了英国法律发展的中断。它依据较早的先例,如果没有诺曼征服,绝不可能成为全国法律。诺曼征服赶走了古老的丹麦和盎格鲁—萨克逊人的贵族,建立起愈益强大的大一统中央政权。以后的普通法演变可能是自发的,但它作为法律裁决的架构,又需要中央政治权力的干涉。㉘

历史学家约瑟夫·斯特雷耶认为,中世纪时,早期国家的创建涉及法律制度和财政制度,而不是军事组织;军事动员促进国家建设,则要等到早期现代。在某种意义上,法律机构甚至早于财政机构,因为国王法庭是国王收入的最重要来源之一。国王提供平等正义的能力——不像惯例法中,依据受害者社会地位而定不同的赔偿金——加强了自己的威望和权威。㉙像中东传统中的君主,国王不一定被视为最大最具掠夺性的军阀。他又可充任受地方领主掠夺的牺牲者的保护人,一个主持正义的人。

中央国家的法律功能,对英国后来的产权发展和国家的合法性至关重要。对地方领主与自由佃户和非自由佃户的交易,领主法庭享有专门司法权,直到大约 1400 年。这种情形下,一旦发生财产争执,就有点像由狐狸来守护鸡笼。逐渐地,国王法庭宣称有权过问这些纠纷。13 世纪早期,有人提出国王在全国范围享有司法权,低级法庭的司法权来自国王的委托。原告偏爱把诉讼送到国王法庭,久而久之,领主法庭慢慢失去对土地租佃纠纷的司法权。㉚这一市场驱动的选择显示,国王法庭肯定被视作更加公平,更少偏向地方领主,更可能执行裁决。

其他欧洲国家没有发生类似的改变。尤其在法国,领主法庭保留对土地租佃纠纷的司法权,直到法国大革命。在某种意义上,这很讽刺。一般认为,17 世纪的法国国王,如路易十三和路易十四,明显不同于英国国王,通过坚持自己的绝对权力来削弱贵族阶层,但他们却把地方法庭的司法权留给省城贵族。亨利·梅因爵士在他的论文《法国和英国》中指出,革命爆发之后,全法国的庄园主住宅被烧,纵火的第一对象是储存财产文件的契约房(muniment room)。不像英国农民,法国农民觉得地主手中的地契不合法,由于地方领主控制的法庭一直抱有偏见。㉛

最后的案例点明了法治性质的要点。法治依靠法律本身和可见的管理机构——法官、律师、法庭等,也依靠制度运作的正式程序。但法治的正常运作,既是制度或程序上的事务,也是规范性的事务。和平社会中的大多数人服从法律,不是因为做了理性的利弊计算,恐惧处罚;而是因为相信法律基本上是公平的,在道德观念上已习惯于遵守。如果相信它是不公平的,他们就比较不愿服从。㉜

被视作公平的法律,如果执行不均,或有钱有势者得以豁免,也将被认作不公平。这似乎将负担重又放回制度和程序,以及其公平执法的能力。这里仍有规范化的问题,如果有钱有势者在某种程度上不相信自我约束的必要,甚至不相信有约束同类的必要,光是制度何以遏制他们?在很多法治软弱的国家,法官、检察官、警察可被收买,或可被胁迫,正式制度的存在又能发生什么效用呢?

要建立规范化的法律秩序,不但国王接受,老百姓也愿接受,宗教就很有必要。波洛克和梅特兰写道,国王并不在法律之上:“每个国家一定要有某人或某些人在法律之上,一名既无义务又无权利的‘君主’,这样的理论一定会遭到拒绝……没人假设,国王可以更改天主教会的普通法,即使获得高级教士和男爵的同意。”㉝国王受到约束,因为百姓会以造反来反对他们所认定的不公。什么是不公,什么会动员百姓起来反抗国王,全看国王的做法合不合法。㉞

即使是公平的规范化秩序,也需要权力。如果国王不情愿执行针对精英的法律,或心有余而力不足,法律的合法性就会受损,不管其来源是宗教、传统还是习俗,这是哈耶克和他的自由至上主义追随者所疏忽的。普通法可能是分散各地法官的业绩,倘若没有强大的中央国家,它首先不会形成,之后也得不到执行。 英国很早就完成了从惯例法到现代法律制度的过渡,让人印象深刻,这构成了国家合法性的基础。其他欧洲国家在 13 世纪完成类似过渡,但依据的是完全不同的法律制度,即来自《查士丁尼法典》的民法。欧洲大陆的过渡,其关键也是天主教会的行为。这个故事,以及教会如何不同于印度和穆斯林世界的宗教机构,将是下一章的主题。

第 18 章 教会变为国家

天主教会对法治在欧洲的形成至关重要;叙任权斗争和后果;教会获得国家般的特征;世俗统治领域的出现;当代法治植根于上述发展

最深刻意义上的法治意味着:社会产生共识,其法律是公正和既存的,能够约束其时统治者的行为;享有主权的不是统治者,而是法律;统治者的正当权力只能来自法律,方才享有合法性。

在我们的世俗现代之前,在政治秩序之外,公正法律的最显著来源是宗教。宗教权威只有独立于政治权威,基于宗教的法律才能约束统治者;如果宗教权威组织涣散,或国家控制着教会的财产及教士的任免,那么宗教法律更有可能是在支持而不是限制政治权威。要理解法治的发展,不但要看宗教规则的来源和性质,还要关注宗教权威的组成和建制化。

欧洲的法治植根于基督教。欧洲国家出现之前,罗马就有颁布权威法律的基督教主教(pontiff)。欧洲关于婚姻和遗产的规则,最初不是君主所规定的,而是来自像教皇格里高利那样的个别人士。他的特使奥古斯丁带着他一清二楚的指示,远赴不列颠岛,以说服异教的埃塞尔伯特国王皈依基督教。

激进伊斯兰主义在 20 世纪晚期兴起以来,很多人指出,西方的教会和国家截然分开,但是,像沙特阿拉伯那样的穆斯林国家却政教不分。但这一差别经不起仔细的推敲。自基督教出现以来,西方的政教分离并不是常数,而是时断时续的。

基督教起初只是一个千禧宗派,在其存在的头三个世纪受到残酷的迫害,先是犹太人,再是罗马政治当局。到公元 313 年,君士坦丁(Constantine)皈依基督教,它从非正统宗派一下子变成罗马帝国的国教。罗马帝国的西部遭到异教野蛮人的征服,宗教和政治权力又一次分开。西方政权的孱弱给予天主教更多的独立机会,教皇哲拉修一世(Gelasius,492—496 年在位)在教条中争辩,高级教士拥有比君主行政权更高的立法权。①到了黑暗时代之末,政治权力重新恢复,政教第二次交融。

政教合一(Caesaropapism)是一种制度,它的宗教权威完全服从于国家,像基督教向罗马国教的转化。现保留给教皇的最高教士(pontifex maximus)头衔,曾是罗马皇帝的,因为他也是罗马国教的首脑。中国始终是政教合一(唐朝可能是例外。其时,佛教在精英中颇受欢迎),此外还有什叶派掌控地区之外的大部分穆斯林世界。拜占庭的东罗马帝国是现代东正教的老祖宗,也是政教合一称号的发源地。它始终不变,直到土耳其在 1453 年征服君士坦丁堡。大家所忽视的是,到了 11 世纪初,西方基督教世界的大部都已变成实际上的政教合一。

政教合一的实际意义是指政治当局对教会享有委任权,中世纪早期的欧洲都是如此。全欧洲的皇帝、国王、封建领主都在任命主教,也有权力召开教会会议,颁布教会法律。教皇将合法性赋予皇帝,皇帝却也在指定和罢黜教皇。1059 年之前的二十五位教皇中,皇帝任命了二十一位,罢黜了五位。教会当局对文官当局的惩罚,欧洲国王都享有否决权。②

在多数欧洲国家中,教会确实拥有四分之一到三分之一的土地,从而得到收入和自治。由于政治当局控制了教会圣职的任命,教会的独立程度还相当有限。教会的土地经常被认为是皇家的赞助,统治者经常委任亲戚为主教,主教和教士又允许结婚,经常会卷入他们所管辖地域的家庭和宫廷的政治。教会土地可变成遗产,传给主教的孩子。教会官员也担任政治职位,进一步增强了宗教和政权的牵连。③所以,教会本身就是前现代的家族组织。

天主教会宣告独立

11 世纪晚期,天主教开始独立于政治权力。领衔带头的是一位名叫希尔德布兰德的修道士(Hilderbrand),后来他成为教皇格里高利七世(1073—1085 年在位)。④他在教皇派中凝聚了一帮人,包括彼得·达米安(Peter Damiani)、红衣主教汉伯特(Humbert)、教皇帕斯卡尔二世(Pascal Ⅱ)。他们认为,教皇应对所有的基督徒和政治当局行使至高无上的法律权力,并有罢免皇帝的权利。他还宣称,任命主教的唯一机构是教会,而不是世俗当局。其时背景是神圣罗马皇帝亨利三世(Henry Ⅲ)的阴谋诡计。为了出席加冕典礼,他抵达罗马,马上罢免作为对手的三位教皇,以推举自己的候选人。⑤

根据希尔德布兰德,教会一定要实施改革,才能独立于政治权力,最重要的一点就是要严禁教士、主教结婚和生儿育女。他攻击常见的宗教纳妾和圣职买卖,它们让教会职位变成了可供交易和遗传的财产。⑥希尔德布兰德派发起了一场传单战役,敦促基督徒不要接受已婚或纳妾教士的圣礼,并抨击为赚钱而提供教会服务的行径。⑦成为格里高利七世后,他把教士独身订为教会的正式原则,并迫使已婚教士在教会义务和家庭义务之间作出选择。这是向教士既得利益的挑战,导致教会内部艰巨而激烈的斗争。教皇格里高利的目标是想在教会内终止腐败和寻租,所以攻击家族制的根源,即主教和神父的生儿育女。他的思维逻辑无异于中国和拜占庭依赖太监、奥斯曼帝国从家人手中夺走军事奴隶。如果在忠于国家和忠于家庭之间作出选择,大多数人出于生物本能会选后者。所以,减少腐败的最直接方法,就是禁止官员组织家庭。

这项改革自然遭到现有主教的反对。教皇格里高利明白,他赢不了这场战役,除非他有权任免主教,而不是皇帝。在 1075 年的教皇宣言中,他要将罢免主教和世俗教职的权利从国王手中收回。神圣罗马皇帝亨利四世的答复,是要将他罢黜,“下台,下台,你这个受诅咒的”。格里高利的回应是将皇帝逐出教会。⑧很多日耳曼君主和一部分主教支持教皇,迫使亨利四世在 1077 年赶来格里高利在卡诺莎的住所。他足足等了三天,赤脚站在雪地,以求教皇的宽赦。

有些历史性事件全由个人引起,如不提及他们特殊的道德品质,就难以解释。叙任权斗争就是这样的事件。格里高利有不屈不挠的坚强意志,在教皇派中,曾被伙伴称作“我神圣的撒旦”。就像四个世纪后的马丁·路德,他对改革之后的教会以及其在社会中发挥的作用,抱有恢宏的远见。他不怕胁迫,愿意看到与皇帝的冲突逐步升级,直至全面对抗。

但这历史上的著名冲突,仅靠个人意志是解释不清的。天主教会成为自治的政治参与者,其重要背景是欧洲普遍的政治软弱。拜占庭的东正教及其在俄国的正统继承者,不得不接受其所在帝国的监护。相比之下,西方教会位于政治上分崩离析的意大利半岛,北方邻国的日耳曼人也是散沙一般,神圣罗马帝国只取得名义上的统一。11 世纪的法国并不团结,无法果断地干涉教皇政治。这段时期的教会虽然没有自己的军事力量,但很容易在周边政治体的相互竞争中合纵连横。

亨利四世在卡诺莎接受教皇的权威,但仍不愿承认教皇委任主教的权利,依旧拒绝格里高利的要求。他继续占领罗马,罢免格里高利,让自己提供的候选人克雷芒三世(Clement Ⅲ)成为一位对立教皇(antipope)。格里高利向意大利南部的诺曼国王们求救。他们答应,但到最后洗劫罗马,引起罗马居民的反抗。格里高利被迫与诺曼同盟一起撤回南方,于 1085 年死于萨莱诺(Salerno),身名俱败。叙任权斗争延续到下一代,格里高利的继承者,再将亨利四世和其儿子亨利五世逐出教会。另一方面,皇帝罢免教皇,扶持自己的候选人成为对立教皇。最终达成协议的是 1122 年的沃尔姆斯宗教协定(Concordat of Worms),皇帝基本上放弃叙任权,而教会承认皇帝在一系列世俗事务上的权力。

叙任权斗争对欧洲后续发展非常重要。首先,它允许天主教会进化成现代的、等级制的、官僚化的、依法而治的机构,如法律历史学家哈罗德·伯尔曼(Harold Berman)所认为的,还为后来建国者树立了榜样。根据亨廷顿,机构发展的标准之一就是自治,如果不能控制对自己官员的任命,机构就不可能是自治的。这也是叙任权斗争的中心争执。沃尔姆斯宗教协定之后,教皇变成教会等级制度中无可争辩的执行总裁,在红衣主教学院的建议下,可随意任免主教。

教会也纯洁自己的行止。教士的独身制消除了将圣俸授予亲戚和后裔的诱惑,并给教职出售涂上新的道德色彩。教会可以什一税(tithe)的形式征收税赋,由于教职人士脱离地方氏族的政治,而变得更善于处置自己的财政资源。它还显示出真正国家的特征,有时组织自己的军队,在确定领土中(尽管很小)行使直接司法权。

教会对世俗事务的介入,当然未因叙任权斗争而告结束。世俗统治者也在继续设法操纵教皇职位,安置自己的候选人,例如 14 世纪的阿维农教皇(Avignon)。随着时间的推移,又出现新式滥权,最终为宗教改革铺平道路。与世界任何其他宗教机构相比,天主教在适应性、复杂性、自治性、连贯性方面的建制化更为高级。

叙任权斗争的第二个重要成果是精神领域和尘世领域的明确分离,从而为现代世俗国家铺平道路。如早先提及的,这个分离只在基督教中隐性存在。沃尔姆斯宗教协定,在西方教会的历史上永远终止了政教合一时代。这种方式,从没出现于东正教或穆斯林世界。

为了削弱政治统治者的权力,格里高利的改革宣告教会的普遍权威,不管是精神还是尘世,甚至还包括罢免国王和皇帝的权利。事实上,基督教皇是在要求印度婆罗门从一开始就在行使的权威。然而,经过漫长的政治和军事的博弈,教会被迫妥协。它划出明确界定的精神领域,让自己实施无可争辩的控制,同时又承认,世俗统治者有权在另外范围行使统治权。这一分工,为后来世俗国家的兴起打下基础。⑨

最后,叙任权斗争对欧洲法律和法治的发展产生了重大影响。第一,教会阐述系统性的教会法规取得合法化;第二,教会创造了建制化的精神权威的单独领域。

罗马法的再现

与皇帝发生冲突时,格里高利和继承者没有自己的军队可以调动,只能通过呼吁合法性来加强自己的力量。于是,教皇派发动了一次对法律源头的搜索,以支持教会享有普遍司法权的主张。搜索结果之一是 11 世纪末,在意大利北部的图书馆内重新发现《查士丁尼法典》(Corpus Iuris Civilis)。⑩迄今,《查士丁尼法典》仍是民法传统的基础,不管是欧洲大陆,还是受其殖民或影响的其他国家,包括从阿根廷到日本。很多基本的法律常识,如民法和刑法、公法和私法之间的差别,都可从中找到起源。

《查士丁尼法典》是罗马法律高度精细的汇集,6 世纪初,在查士丁尼皇帝治下的君士坦丁堡成书问世。⑪重被发现的文本包含四部分:摘要、制度、法典、案例,其中摘要最为重要,涵盖的题目包括个人地位、民事侵权、不公平致富、合同、补偿。查士丁尼时代的法学家相信,它是早期罗马法(现已遗失)最重要遗产的汇总,并变成 12 世纪新一代欧洲法学家的研究主题。⑫

罗马法的复兴之所以可行,是因为在新式机构中开展了法律研究,那就是新兴的现代大学。11 世纪末,博洛尼亚(Bologna)大学成为研究中心,来自欧洲各地的数千学生聚集起来,聆听像伊尔纳留斯(Irnerius)那样的教授讲解摘要。⑬新的法律课程让欧洲人看到一套详尽的法律系统,可立即用于自己的社会。《查士丁尼法典》的知识由此传播到欧洲大陆最遥远的角落,法律学院在其他城市纷纷涌现,如巴黎、牛津、海德堡(Heidelberg)、克拉科夫(Cracow)、哥本哈根。⑭有点像英国普通法的情形,罗马法的恢复突然取代了盛行于欧洲的日耳曼惯例法,代之以更为统一的跨国规则。⑮

推介《查士丁尼法典》的第一代学者被称为训诂者(glossators),其主要工作是重建罗马法。后续一代的学者,如托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas),则看得更远,为寻求法律的思想基础而直抵古希腊。亚里士多德等古典哲学家认为,习俗和见解需要接受人们的理性考量,并对照于更普遍的真理标准。阿奎那将这条原则,用于自己对亚里士多德的研究。他所建立的哲学传统,鼓励后代法律评论家不要机械复制现存法律,而要推论法律来源,以做到活学活用。⑯欧洲大学所复原的古典传统,不仅是向静态的文本寻求权威,而是对文本的涵义进行理性查询。

新兴大学培养了一批特别律师,既能解释古典文本,又掌握专门知识。教会和世俗的当局开始认为,他们需要依赖律师的专长来作出裁决,尤其是在极为重要的商业合同和产权方面。律师依次发展自己的机构利益,拒绝非专家和自私的政治派别闯入他们的专业领域。

格里高利改革之前,教会法律包括宗教会议的法令、教父的著作、教皇法令、代表教会的国王和皇帝所颁布的法令。此外,还混杂有罗马法的残余和日耳曼的惯例法。⑰随着教会等级制度的建立,教会第一次有可能权威地制定法律,凭借愈益专业的教会法律专家,将统一性注入新法典。受过法律训练的修道士格拉提安(Gratian),分析、校对、调和了数世纪以来的几千条正典(canons),再将之综合成统一的法规。这本《教会法规汇编》(Concordance of Discordant Canons)出版于 1140 年,洋洋洒洒一千四百页。格拉提安建立了神圣法、自然法、制定法、惯例法的法律等级制度,又设计了理性程序,以解决相互之间的矛盾。格拉提安之后的一个世纪,教会法规得到极大扩充,涵盖了广泛的法律题目,包括刑法、家庭、财产、合同、遗嘱。⑱

天主教会通过统一教会法规的概念而取得国家属性,又通过发展行政官僚机构,而变得更像一个国家。法律学者认为,韦伯所定义的现代官僚的“职位”(office),其第一个模型是在 12 世纪教会等级制度中产生的。⑲现代职位的特征之一是职位和官员的分离,职位不是私人财产,执掌职位的只是领薪官员,身受所处等级制度的纪律约束;职位依功能而分,执掌职位要有技术专长。如我们所知,所有这些都是秦朝以来中国官僚制的特征,尽管有不少“职位”在后续朝代中重新家族化了。教会的叙任权从世俗政权的手中获得解放,教士独身制又得到强行的实施,自此以后,教会的官僚制特征愈益明显。例如,教会开始在 12 世纪早期区分教职(officium)与圣俸(beneficium)。教职人士不一定收到封建圣俸,现只是领薪的教会员工,根据自己的工作表现或被雇用,或被辞退。这些官僚开始任职于教皇秘书处(Papal Chancery),很快又变成世俗统治者秘书处的榜样。⑳

法律和现代国家的兴起

9 世纪卡洛林王朝崩溃之后,权力四下分散。到格里高利改革时期,欧洲的政治秩序见证了逆转的开头。权力流向一系列的地区领袖,当地方领主在 10 世纪末纷纷建造城堡时,又受到进一步的分割。庄园——基本上自给自足的生产和军事的单位,以领主的城堡和土地为中心——变成整个欧洲的统治来源。这个系统之上又出现几家王室,如以法兰西岛(Île de France)为中心的卡佩家族(Capetians)、征服英国和意大利南部的各式诺曼男爵。他们只是比对手拥有更多土地,遂变成新型领土国家的核心。

格里高利的改革不仅向领土国家提供了官僚和法律的榜样,并鼓励他们发展自己的建制。世俗统治者负责领土内的和平和秩序,并提供规则以促进新兴商业。这导致了独特法律领域的形成,分别与封建、庄园、城市、长途贸易有关。哈罗德·伯尔曼认为,法律形式的多样化激发了司法辖区之间的竞争和革新,从而促进自由在欧洲的发展。尤其重要的是独立城市的兴起,它的自由人口和对外贸的依赖,刺激了对商业法律的新型需求。㉑

教会在建制上趋向独立,更刺激了封建社会其他领域的集团组织。在 11 世纪,主教杰拉德·德·坎布雷(Gérard de Cambrai)和主教阿尔德贝隆·德·拉昂(Aldabéron de Laon)创立社会等级一分为三的原则:贵族、神职人士、平民——即打仗者、祈祷者、支持前两者的劳作者。这些功能组织与地域没有关系,其为三个代表阶层的形成打下意识形态的基础。统治者定期召集各代表阶层,以批准征税和讨论国家大事。如后续章节所显示的,欧洲国家今后发展的是负责制政府还是专制政府,将取决于这些阶层能否顶住中央君主的压力。㉒

欧洲国家建设的特征之一,是很早就非常依赖法律。法律在国家制度成长方面,既是动机,又是过程。专家习惯于认为,战争和暴力是欧洲政治发展的主要动力。这在早期现代肯定没错,其时,专制主义的兴起与军事动员的财政需求休戚相关。但在中世纪,国家获得合法性和权威,靠的是分配正义的能力,其早期机构多为执法部门。

最能体现这一点的,非英国莫属。21 世纪初,我们习惯把英国及其衍生品美国,当作盎格鲁—萨克逊经济自由主义的家园,把法国当作中央集权政府的诞生地。然而在 14 世纪之前,这正好恰恰相反。所有的欧洲政治体中,英国国家是最集中最强大的,其基础就是国王法庭,以及它向全国提供正义的职能。到 1200 年,它已拥有常设机构,配置以专业或半专业官员。它颁布法令规定,与土地权有关的案例,一定要得到国王法庭的命令方可成立。它还向全国征税。㉓中央权力的证据就在《末日书》(Domesday Book,即《土地调查清册》),它的编纂在诺曼征服后不久,核查了国内每一郡的居民。㉔

当时已有了英格兰国家身份的雏形。1215 年男爵们在兰尼米德(Runnymede)对抗国王约翰,强行施加《大宪章》(Magna Carta)。他们这样做,不是作为只想为自己争取豁免权的军阀。他们期待统一的中央政府,通过国王法庭来更好地保护自己的权利。在这一点上,他们把自己当作更大社区的代表。㉕相比之下,法国其时比较分散,各地区之间有重要的语言和文化上的差异,国王筹集税赋,只能在法兰西岛周围的自己领地。

中世纪教会为法治树立先例

天主教会在 12 世纪成为现代官僚机构,并颁布统一连贯的教会法规,但这离现代法治还很远。法治牢固的发达国家,向政府统治提供合法性的通常是书面宪法。但这套法律并不起源于宗教权威,事实上很多宪法规定,在牵涉宗教的道德问题上必须维持政治的中立。现代宪法的合法性来自某种民主的批准程序。这套法律可被看作扎根于永恒或普遍的原则之中,在亚伯拉罕·林肯看来,美国宪法就是一例。㉖但多数现代宪法对其合法性的最终来源都有点隐约其词。㉗从实用角度看,那些原则的解释仍然取决于政治上的争论。到最后,借民主取得合法性的行政和立法的机构,其权力仍然要受制于借民主取得合法性的宪法。后者取决于更严格的社会共识,如某种形式的超多数选举。在最近发展中,各国政府也要受制于跨国法律机构,如欧洲人权法庭(European Court of Human Rights)和国际战犯法庭(International Criminal Court)。不过,与国家层次的法庭相比,它们的合法基础比较暧昧。㉘包括以色列和印度的自由民主国家中,宗教法庭仍在家庭法上享有司法权。但这只是例外,宗教权威不得参与法律制度是普遍规则。

那么,为何要说基于宗教的法律为现代法治奠下了基石?

宗教权威的分开存在,使统治者倾向于承认,自己不是法律的最终来源。弗雷德里克·梅特兰坚信,没有一位英国国王认为自己高于法律。但这不适用于任何一位中国皇帝,因为没有一条法律是他们承认的,除非是自己的金口玉言。在这方面,像印度的拉贾和刹帝利、阿拉伯和土耳其的苏丹,基督教君主同意自己身处法律之下。

在每个实行以宗教为基础的法律的社会中,政治统治者都制定法律,试图侵入宗教法律的领域。在许多情况中这种侵入是必要的,因为有很多方面宗教法律不敷使用,但最危险的侵入是针对原则的。早期现代欧洲的重要政治斗争(将在后续章节中作详细说明)涉及崛起的君主,他们凭借新颖的主权原则,将自己置于等级制度的顶部,以取代上帝。这些国王像中国皇帝,声称自己可单独制作法律,不受既存法律、习俗和宗教的束缚。成功抵制这些声称,重申法律的至高无上,那就是现代法治兴起的故事。法律本身可能还不够,所以又从宗教传统那里获得圣洁、自治和连贯性,从而更易实行这种抵制。

法律体现有关正义规则的广泛社会共识,如果明白这一点,那么中世纪法治和现代法治之间的中断,与其说是实质性的,倒不如说是表面上的。这也是哈耶克所说的法律早于立法的涵义。在 12 世纪的宗教年代,或在同时期的穆斯林或印度世界,社会共识往往通过宗教表述出来。与今天相比,那时宗教在日常生活中发挥更为重要的作用。宗教法律不是从外空掉入社会的,一开始可能伴随暴力和征服而至,再与社会共同进化,渐渐演变成本土的道德规则。㉙当时,宗教和世俗的领域互不分离,阐明社会共识就不得不使用宗教语言。在宗教扮演较为局限角色的今天,无可避免地,必须通过其他途径来确定社会共识,譬如通过民主选举。无论用宗教语言还是世俗语言,法律始终是广泛分享的正义规则的表述。

12 世纪浮现的宗教法律,对现代法治施加了重大影响,它帮助促进了法律的建制化和理性化。法治若要存在,光是建立统治者服从法律的理论原则还不够。还要有体现有关法律的具体机构,并取得独立于国家之外的某种程度的自治,否则就很难控制国家的随心所欲。此外,如果法律不是一套连贯和清晰的规则,就不能限制行政权力。宪法上的分权,必须依靠一个切实的法律体系,该体系掌控自己的用人和晋升,设立自己的专业标准,训练自己的律师和法官,在解释法律时,享有不受行政机构干涉的真正权力。英国国王负责创建了以国王法庭为终极权威的普通法,他也将大量权力下放给法官,允许法律专业的茁壮成长,其就业和收入并不完全依赖国家。在欧洲大陆,查士丁尼的民法传统,意味着较为集中的法律诠释,但也有自治的法律专业的平行成长——事实上,出现了多种法律的多门专业。两种情形中,西方法律的理性化程度都要大于印度或穆斯林逊尼派。后两种传统文明中,没有涌现像修道士格拉提安那样的人,将整套既存的宗教法令统一连贯起来。

西欧出现的法律传统明显不同于东正教。影响后来政治发展的不是基督教本身,而是西方基督教所采用的特别制度。东正教的主教继续接受皇帝或本地统治者的任命,教会在总体上也从没宣告自己的独立。不像西方的教会,东正教从未丧失罗马法的传统,也从未宣称法律有高于拜占庭皇帝的至上地位。

法治的涌现是构成现代政治发展的三大组件中第二个。跟确定欧洲脱离部落或亲戚社会组织的过渡时间一样,法治出现的时间也需要再往前提,其远远早于早期现代时期——至少要提到到 12 世纪。这也点出了本卷的中心主题,即现代化的不同组件,并不全是某种一揽子解释的一部分,它们并非都是伴随宗教改革、启蒙运动和工业革命而来的。独立城市和新兴贸易的需求,促使了现代商业法律的发展。但法治一开始不是经济力量的产品,而是宗教产品。所以,作为经济现代化关键的两个基本制度——可以自由选择个人的社会关系和财产关系,透明预知的法律为政治统治设限——都是前现代中世纪教会所创造的。只是到了后来,这些制度证明在经济范围内也相当有用。

第 19 章 国家变为教会

法治在印度和中东的发展,但在中国缺席;中东世俗和宗教的当局有效分享权力;前现代中东政权遵守产权;穆斯林乌里玛不能以基督教会的方式制衡国家权力;当代阿拉伯世界没有法治;现代法治的比较

在中国,宗教并不反映社会和文化的共识,毋宁说是社会抗议的手段。这体现在汉朝的道教、唐朝的佛教、19 世纪受基督教影响的太平天国等。中国的国家轻易掌控各式祭司团体,从不承认比国家本身更高的宗教权威。

所以,中国没有基于宗教的法治的历史基础。中国的传统以法家思想为基石,中国人心目中的法律主要是制定法(positive law),也就是皇帝所颁布的王法。秦、汉、隋、唐、明等朝都出版了重要法典,很多篇幅只是各式违法的处罚表。7 至 8 世纪陆续颁布的《唐律》,不提法律的神圣来源,只说法律是世俗统治者所制作的,以控制百姓的行止和避免自然和社会的失衡。①

印度则完全不同,与印度国家形成同期或稍早的婆罗门教,规定政治/武士阶层——刹帝利——必须从属于祭司阶层的婆罗门。印度宗教以四大社会阶层的瓦尔纳为基础,印度统治者必须向身处顶端的祭司取得合法性和社会支持。所以,法律深深植根于宗教,而非政治。最早的法律文本《法论》(Dharmasastras),不是像中国那样的皇帝法令,而是宗教权威所写下的文本。②印度后来的法律发展有点像英国的普通法,没有严格遵循这些法律文本,反而依据判例,并把班智达(panditas,精通宗教典籍的学者)所创造的先例前后连接。③执行裁决的经常是婆罗门,而不是政治当局,不允许分开的世俗领域来制订规则。法律有很多哈耶克提及的特征,通常是不可更改的,除非能找到与当前法律有关的更古老先例。④独立后,印度议会试图修改婚姻和离婚的法律,据称有名保守印度人这样说:“议会的权力不可推翻经典(Shastras)的命令,那是上帝说的话,由圣人(Rishis)为我们抄录下的。印度人不可接受经典之外的任何权威。”⑤

然而,婆罗门阶层没有组织成单一的等级制度,不能对国王和皇帝发号施令,没有印度教皇,也没有印度教会。婆罗门阶层仅代表一个网络,其成员居住在无数的村庄和城市,彼此联络而已。婆罗门内部又分出不同的迦提,由此而充满等级差别。主持国王授权仪式的婆罗门,可能不愿与主持葬礼仪式的交往。宗教权威在地方上享有极大影响,几乎每一项社会事务都需要他们的服务。他们从不臣服于国家,或成为国家的雇员,但也无法凭借建制化的等级制度来采取集体行动。迦提所造成的权威碎片化,不单影响政治权力,也影响宗教权力。

中东的法治

除了印度和欧洲,出现法治的另一个世界文明是伊斯兰教的中东。今天,不管是境内还是境外的很多人都知道,那里的很多政权是残酷的独裁专制政府,尤其是在阿拉伯世界内,不受任何更高法律或正义的约束。⑥西方人通常认为,教会和国家的交融合一是伊斯兰教的本质,对基督教欧洲来说,才是天方夜谭。伊朗 1979 年革命后所建立的神权政府,只是返回传统的穆斯林统治。但这一切都不准确。

现代穆斯林独裁专制政府的出现是偶然事件的结果。这个偶然就是该地区与西方的碰撞对峙,以及之后向现代性的过渡。在基督教的欧洲,政治和宗教的权力经常联合起来。在穆斯林世界,它们在历史上很长一段时期倒是有效隔离的。法律在穆斯林世界中扮演的角色,与在基督教领土上的完全相同:制衡政治统治者的随心所欲——虽然较弱。法治是穆斯林文明的基础,实际上它在很多方面定义着这一文明。

让我们总结一下法律在穆斯林和基督教世界的社会作用的相同之处。在这两个传统中,法律都植根于宗教,只有一位上帝,行使普世的司法权,是所有真理和正义的源泉。这两个传统,再加上犹太教,都深深倚靠宗教的经典,其基本社会规则很早就被编纂成书。在伊斯兰教中,这些规则不仅是神圣的《古兰经》,还有圣行(sunna)和圣训(hadith),后者是穆罕默德生前的故事和训话,可作人们行为的指针。但这些规则的解释,在许多情况中又是模棱不定的,必须拜托专门的教士阶层——基督教中的牧师和伊斯兰教中的乌里玛(宗教学者)。在穆斯林和基督教世界,法律并不像中国那样出自政治权力,而是来自对政治当局享有统治权的上帝。穆罕默德生前可能已是部落的统治者,但在阿拉伯伙伴的眼中,他的权威并不在他所指挥的军队,而在他是上帝启示的使者。

跟穆罕默德一样,最初几位哈里发集宗教和政治的权力于一身,这在倭马亚朝代始终如此。该朝代结束时,政治和哈里发的权力才开始分隔。其时,倭马亚王子逃离阿拔斯王朝,在西班牙建立了分立的西方哈里发政权。阿拉伯帝国的不同省份,随着岁月的消逝而逐一分离出去,哈里发的权力只达首都巴格达和周边地区,甚至变成掌权军事指挥官的傀儡。⑦法蒂玛王朝(Fatimids)先后在突尼斯和埃及分别建立分立的哈里发政权。巴格达哈里发的权威从没获得什叶派和哈瓦利吉派的承认。哈里发可以宣称享有普遍的精神权威,但其真正的司法权非常有限。

到了 11 世纪,哈里发和在领土中行使政治权力的人分享权力。真正的掌权者——世俗君主——披上了“埃米尔中的埃米尔”的头衔。通过立法上的巧立名目,哈里发声称把世俗权力委托他人,以换取自己在狭窄宗教事务中的权威。⑧中世纪伊斯兰教法律学者艾布·哈桑·马沃尔迪(Abu al-Hasan al-Mawardi)解说这是合法的,因为哈里发通过代理人仍在行使世俗的权力,真相恰恰相反,哈里发只是埃米尔的傀儡。⑨伊斯兰教的世界实质上是政教合一,而不是神权。世俗统治者掌控权力,请哈里发和乌里玛来到自己领土,帮助管理伊斯兰教法。⑩

在逊尼派穆斯林世界中所缺乏的,恰好是哈里发和乌里玛脱离政治,发展成为分立的单独机构,享有分明的等级制度、司法权、人事权。也就是说,没能建成单独的穆斯林“教会”,可与格里高利改革之后涌现的天主教会媲美。跟叙任权斗争之前的天主教会一样,穆斯林知识阶层只是分散的网络,由教士、法官、阅读和应用穆斯林判例的学者所组成。逊尼派的传统内,有四家主要的穆斯林法律学派,相互竞争,在哲学上各持己见,其地位起伏有赖于权力的惠顾。乌里玛一直没有形成建制化的等级制度,无法建成单独法律传统和穆斯林等级制度,以罗马教皇的方式向政治权力提出挑战。

国家与清真寺的分离

但这并不意味宗教和世俗权力之间没有功能的分离。图森·贝(Tursun Bey)写道,15 世纪的奥斯曼帝国,苏丹可在伊斯兰教法之外自行制定世俗法律。这套世俗法律叫作卡奴纳莫(kanunname,该词源自欧洲使用的 canon law [教会法]),用于传统伊斯兰教法鞭长莫及的领域,如公共和行政的法律。所征服领土的征税和产权、发行货币、贸易管理,全靠这套世俗法律。⑪传统的伊斯兰教法主要涉及婚姻、家庭、遗产和其他私人事务,由教法专家卡迪和穆智泰希德(kadis and mujtahids)执行。他们熟谙穆斯林经典,能将这一庞杂的法典应用到特定案例,很像印度的班智达。⑫这就需要平行的两套司法建制,一个是世俗的,另一个是宗教的。卡迪应用伊斯兰教法,但其裁决必须依赖世俗当局的执法。⑬

在理论上,奥斯曼帝国日益增长的世俗法律从属于伊斯兰教法,需要接受宗教权威的审阅。哈里发在理论上高于苏丹,但在实际上却依赖苏丹。同样道理,因为日益增长的商业社会需要越来越多的规则,实际上的宗教法律反而遭受排挤。等到奥斯曼法庭设立大穆夫提(grand mufti,教法说明官)一职时,宗教权威的独立受到更大限制。以前,政府从学者圈中选任教法执行官卡迪,让他们自主处置法律内容。新的大穆夫提和他的属下,现在有权就伊斯兰教法的内容,发布不受限制的意见或论断(fatwas)。土耳其愈益增加对宗教的政治控制,所走的方向与欧洲恰恰相反。⑭如果说罗马教会展示出国家特征,土耳其国家则展示出教会特征。

前现代的中东究竟在什么程度上遵守法治?如第 17 章所提到的,今天普遍认可的法治至少有两层分开的意义:第一,遵守产权和合同的法律,允许商业和投资的发生;第二,统治者和统治阶级自愿接受法律所规定的限制。第二层意思直接影响第一层,如果社会精英不遵守法治,使用权力随意攫取弱势群体的财产,便成为巨大的诱惑。如前所述,统治者仍有可能在实践中遵守日常法治,但在理论上却有任意侵犯产权的权力。

对我们深入研究的两个中东政权来说,即埃及的马穆鲁克和土耳其的奥斯曼,第一意义中的法治作为预设条件而存在。也就是说,它们有关于财产和遗产的完善规则,允许长期的投资和可预知的商业交易。第二意义中的法治也同样存在,马穆鲁克和奥斯曼苏丹都承认,他们的权力受上帝创建的既存法律的限制。但在实践中,他们在解释法律以袒护自己私利时,仍享有相当大的余地,尤其在财政严峻时期。对税收的迫切需求,促使他们违反长期的法律规范。

但这两个案例都没有完全的现代产权,现代产权的付之阙如是否限制了穆斯林世界的经济发展,这不很清楚。⑮奥斯曼帝国拥有大量土地,分配给提供军事服务的骑士。替骑士耕种土地的农民,可把自己的使用权传给孩子。手艺人和商人等其他百姓享有私人产权,如果幸运和技术精湛,可积累大笔财富。所有传统的中东统治者,非常清楚苛捐杂税的危险,尽可能以“正义”名义予以回避。此外,他们像其他君主一样,把自己视作保护人,使平民免受贵族精英本能上的掠夺。甚至苏丹也不可越过法律。如果苏丹的骑士遵命来执行处罚,他们仍需要把被控者带到卡迪那里,以取得法律的裁决。如个人去世而未留遗嘱,财产在国家能够拿走之前必须由理论上的遗嘱执行者保管。非穆斯林的外国人过世后,其财产同样由法学家记录下来,直到继承人出现。⑯

法律如何限制传统穆斯林政府的权力,可在慈善性质的瓦克夫的作用中找到明显证据。如我们所知,掌权的奴隶军精英最初不可拥有后裔,也不可积累财产。马穆鲁克和土耳其禁卫军,首先避开规则以组织家庭,然后再设立慈善基金,安置自己孩子或亲信来运转这些基金,其收入将保证后代的生计。阿拉伯和土耳其的统治者,让这些瓦克夫完整无缺地持续数代,但有对改动遗产的严格限制,从而束缚了它们的经济效率。⑰

如果瓦克夫限定了国家攫取私人财产的能力,它的频繁使用意味着,其他不受宗教保护的财产往往面临随意的征税。尽管不是每个国家都堪称匪寇,但如有紧急情形,所有国家都可能成为掠夺者。15 世纪的切尔克斯系马穆鲁克政权,随着岁月的流逝,而陷入愈益可怕的财政困局,导致苏丹寻求火烧眉毛的计策以增加收入。他们任意提高税率,截获各种财富,导致富人寻找越来越具创意的方法来隐藏财产,不愿做任何投资。同样,奥斯曼在 16 世纪后半叶面临财政危机,导致税率增长,并威胁到传统产权。禁卫军职业的制度化老规矩,不得成家的禁令,都被一一放松。国家的封地不再留作军事服务的报酬,而被腐败当权人售给出价最高的投标者。像基督教统治者时时觊觎修道院的财富和其他教会财产,马穆鲁克甚至也突袭瓦克夫来筹措资金。

教皇的师团

据说,斯大林曾鄙视地问:“教皇手下有多少师团?”如我所说,既然法治植根于宗教,我们可向法官和律师提出一个类似的问题:他们在法治国家中部署了多少师团?他们凭什么来迫使统治者服从他们所解释的法律?

答案当然是零,行政部门和司法部门之间的分权只是隐喻性的。行政官拥有强制权力,可召集军队和警察来执行他(她)的意志。司法部门的权力,或身为法律监护人的宗教权威,体现在可向统治者提供合法性,以及作为社会共识保护人而获得广泛支持。格里高利七世可迫使亨利四世来卡诺莎,但实际上无法罢免这个皇帝。对此,他必须依赖军事同盟,比如嫉妒亨利四世的日耳曼君主和意大利南部的诺曼国王。教皇能否吸引世俗的同盟,则要依赖其事业的合法性,以及他们为自己短期利益所打的小算盘。叙任权斗争的结果是个复杂的混合体,既有物质因素,也有道德因素。最终,拥有军队和经济资源的世俗统治者,被迫与具有部分经济资源但全无强制权力的精神领袖达成妥协。教皇的权威确实存在,并不依赖他的师团。

穆斯林乌里玛的权威在于可向苏丹授予合法性,就像教皇的权威。遇上继承权的斗争,这种权威就变得非常重要。在穆斯林世界,伊斯兰教和突厥部落习俗,都反对建立王朝继承的明确规则,比如长子继承权。苏丹可指定继承人,但实际的继承过程经常变成一场苏丹儿子的自由参赛,或在马穆鲁克的情况中,变成一场主要派系领袖的自由参赛。在这种情境下,乌里玛给予或保留其支持的权力就是举足轻重的。如果权力斗争中的干预变得太公开,像切尔克斯系马穆鲁克时期的哈里发事件,他们可能会搬起石头砸自己的脚。

然而,我们不应夸大法治在前现代穆斯林社会中的作用。在保护产权和商业上,法律的运作尚属“足够好”,但提供不了像宪法保障的东西,以对抗存心违法乱纪的统治者。大穆夫提和卡迪都是国家选择和雇用的,明显减弱了他们的自治性,全然不同于 12 世纪之后天主教会聘请的独立法官。奥斯曼国家从头到尾都是政教合一,随着时间的推移,对穆斯林学者的控制程度日益增加。

印度和伊斯兰教的法治无法幸免于西方的叩门

在变成殖民地或接受西方重大影响之前,印度和中东的法治互相之间有很多类似之处。它们都有传统的书面法律,仰承宗教权威的保护,还有数世纪宗教法官(印度的班智达和穆斯林的卡迪)所积累的判例,作为先例而被继承下来。它们的宗教法律都是正义的最终来源。至少在理论上,政治统治者获得授权或代理权来执政。

印度和中东在这一方面,与基督教欧洲的距离,远远近于这三个地区与中国的距离。它们不同于欧洲的地方,在于其宗教机构都没有脱离政治秩序。婆罗门教中从来没有教皇,穆斯林的哈里发在倭马亚王朝之后,基本上成为伊斯兰地域中执政统治者的俘虏。这两种宗教机构不能独立于政府,也就无法发展成为自主控制用人和晋升的现代等级制官僚机构。没有自治,宗教法律的机构难以对国家发挥强大制衡。宗教机构与国家相互渗透,国家本身也不能发展成单独的世俗机构。

不管是印度还是穆斯林世界,传统的法治都没能在现代化之后继续幸存,对后者来说尤属悲剧。在 1772 年的印度,以瓦伦·哈斯丁斯(Warren Hastings)为首的东印度公司管辖区,决定将印度的法论用于印度教徒,将伊斯兰教法用于穆斯林,将英国版本的“正义、公平、良心”的法律用于其他案例。⑱在应用“印度教法”时,英国人误解了法律在印度社会中的作用。他们相信,法论(Dharmasastra)相当于欧洲的教会法,也就是,与世俗法律相对的、纂成法典并统一适用于所有印度教徒的宗教法。如我们所知,欧洲的教会法规发展至今,经历了漫长演变,但印度法律从没有过类似的进化。它与其说是基于文本的法律,倒不如说是一套鲜活衍变的规则,接受班智达的审视,依据语境而用于印度不同区域。⑲此外,英国统治者还因阅读梵语的能力有限而跌跌撞撞。英国人起初把班智达当作法论专家使用,随着更多梵语文本译成英语,遂改持不信任和回避的态度。班智达的使用到 1864 年完全废除,取而代之的是英国法官,全靠自己来设法解读传统的印度教法。(用于印度穆斯林的伊斯兰教法也遇上同样的中断。)⑳此时,作为活的传统的印度教法全然崩溃,到了印度共和国方才复兴,但传统的连续性已被腰斩。

穆斯林的法治传统发生更为彻底的中断。奥斯曼政府像英国人对待印度法律那样改革伊斯兰教法。它从 1869 年到 1876 年编纂了马雅拉法典(Mecelle,又译麦吉拉)。其目标是整顿伊斯兰教法,将之汇集成统一连贯的法典,以期达到 1140 年格拉提安整理基督教法规的效果(编按:参见本书第 18 章)。在这个过程中,他们削弱了乌里玛的传统社会作用。因为与灵活不定的体系相比,在严密编纂的体系中,法官作用完全不同,其重要性下跌。1877 年的奥斯曼宪法将伊斯兰教法降为各种法律之一,剥夺了它赋予政权合法性的作用。接受西方法律训练的法官,逐渐取代传统学者阶层。凯末尔(Kemal Ataturk)和土耳其共和国兴起于第一次世界大战之后,废除伊斯兰王朝,以世俗民族主义取代土耳其国家的伊斯兰基础。㉑阿拉伯人从不接受马雅拉法典的完全合法性,随着奥斯曼和青年土耳其党人等运动的展开,认同感的分裂日益增强。独立之后,他们发现自己陷于尴尬境地,一边是已简化的传统伊斯兰教法,另一边是殖民者带来的西方法律。

从殖民地走到独立之后,印度和阿拉伯的途径分道扬镳。印度共和国建立了宪法秩序,行政权力接受法律和立法选举的限制。独立后的印度法律一直都其貌不扬——像是现代和传统法律的拼凑物,以讲究程序和慢条斯理而声名狼藉。但它至少是一套法律,除了 20 世纪 70 年代英迪拉·甘地(Indira Gandhi)宣布的短暂紧急状态,印度领袖愿意在它的约束下运作。

阿拉伯世界走上截然不同的道路。英国、法国、意大利的殖民当局,其安插在埃及、利比亚、叙利亚、伊拉克的传统君主,很快被世俗的民族主义军官所取代。后者继而组织强大的中央政府,不受立法机关和法庭的限制。在这些政权当中,乌里玛的传统作用均遭废除,换成来自行政机构的“现代化”法律。唯一例外是沙特阿拉伯,它从没沦为殖民地,维持新原教旨主义(neofundamentalist)的政权,其行政权力受到瓦哈比派(Wahhabi)宗教机构的制衡。很多行政权力高于一切的阿拉伯政权,蜕化成压制性的独裁,无法为国民提供经济增长或人身自由。

法律学者挪亚·费尔德曼(Noah Feldman)认为,21 世纪早期的阿拉伯世界,伊斯兰教重新兴起,人们纷纷要求返回伊斯兰教法,既不满意当代威权政府的无法无天,又在怀念行政权力曾经尊崇法律的旧时代。他声称,回到伊斯兰教法的呼吁,与其说是反拨时钟,倒退回中世纪的伊斯兰教,倒不如说是在祈求政治权力遵守规则的平衡社会。反复诉求“正义”,甚至融入很多伊斯兰政党的名字。这不是在追求社会平等,而是在追求法律面前的人人平等。现代的强大国家,如果没有法治或负责制的制衡,能够成功实施完完全全的暴政。㉒

现代伊斯兰主义者能否建成接受法治制衡的民主政权?这是个很微妙的问题。1979 年革命后,伊朗伊斯兰教共和国的经验差强人意。自从 19 世纪以来,什叶派的伊朗一直拥有组织良好的神职等级制度,胜过逊尼派世界中任何其他组织。它在霍梅尼(Khomeini)阿亚图拉的领导下,夺取伊朗政权,建起真正的神权国家,政府部门都受神职人员的控制。该国发展成为神职的独裁政府,监禁和杀害政治对手,为达目的甘愿徇私枉法。

在理论上,伊朗共和国 1979 年宪法可以是温和、民主、守法国家的基础。它允许立法机关和总统的选举,但要接受限制。限制来自一名非民选的最高领袖,以及代表上帝的高级神职人员所组成的监督委员会(Guardian Council)。此类安排不一定是“中世纪”或前现代的。马克斯·韦伯认为是现代理性国家典型的德意志帝国(Wilhelmine Germany),其宪法规定要有民选的立法机关,但受非民选的恺撒的制衡。如果伊朗的最高领袖或监督委员会,把自己当作高级的传统乌里玛,享有类似最高法院的权威,不时宣布民选伊斯兰会议(Majlis)的立法不符伊斯兰教法,那么将之称作新式的伊斯兰教的法治,这还有一点道理。然而,1979 年宪法赋予最高领袖的,不仅是司法权,更是实质性的行政权。他控制伊斯兰教革命卫队军团和民兵(Basij),主动干涉让选举候选人丧失资格,操纵选举以制造有利结局。㉓像俾斯麦(Bismarck)宪法,或模拟它的日本明治宪法,伊朗宪法特地保留部分行政权力,不是给皇帝,而是给神职等级制度。与在日本和德国发生的情形一样,这种行政权力使人堕落,军队因此而加强对知识阶层的控制,恰恰与宪法所规定的相反。

国家建设旨在集权,法治却在一旁掣肘。因此,法治发展将遭遇政治竞争,并受制于特殊参与者的政治利益,如早期英王、雄心勃勃的教皇、要求回到伊斯兰教法的伊斯兰反对派。欧洲法治的基础始建于 12 世纪,其最终巩固还得有赖数世纪的政治斗争。后来,法治的故事开始与负责制政府兴起的故事水乳交融,因为负责制政府的倡导者不但要求民主选举,还要求行政部门遵守法律。我将在第 27 章再次讨论这个故事。

西欧的法治为何较强

过渡到现代化之前,法治便存在于中世纪的欧洲、中东、印度。这些社会的统治者承认,必须在并非由自己创造的法律下过活。然而,限制他们行为的实际程度,不仅取决于理论上的认可,还要依赖立法和执法的建制化状况。要想让法律对统治者构成更为有效的约束,需要某些特定的条件:它被编纂成权威的文本;法律的内容不由政治当局而由法律专家来确定;最后,法律被有别于政治等级的建制性秩序所保护,拥有自己的资源和任免权。

与中东或印度相比,西欧的法治获得更大程度的建制化。这与其说是宗教思想的缘故,倒不如说是欧洲发展中历史性的偶然情势所致,因为东正教就从未有过类似的发展。一个重要因素是欧洲权力的极端分裂,给了教会极大的机遇。这导致了颇不寻常的情形:法治得以在欧洲社会中生根发芽,不但早于民主和负责制政府的出现,而且早于现代国家的构建。这在建制化法律的方方面面都是昭然若揭的。

编纂

印度的“吠陀本集”口传心授,到后期方才写成文字。明显不同的是一神的犹太教、基督教、伊斯兰教,很早就开始以权威的经典为基础。他们都被称作“圣书上的民族”。但只有在西欧,混乱的文本、法令、解释和评论被梳理成逻辑统一的整体。在穆斯林、印度和东正教的传统中,找不到《查士丁尼法典》和格拉提安的《教会法规》的等同物。

法律专业化

在这一方面,基督教与其他传统基本上大同小异,大家都培养了解释和执行法律的专家。只是法律教育在先进大学系统中获得的开发和正规化,西欧要胜过其他地方。

机构自治

按照亨廷顿的分类,自治是机构发展的典型特征。在这一方面,跟其他地方相比,西方法律获得更多进展。世界其他地方都没有类似格里高利改革和叙任权斗争的经历。其时,整个基督教会机构都投入与世俗统治者的持久政治冲突,造成势均力敌的僵局。最后的沃尔姆斯宗教协定,确保教会作为一个机构的自治地位,并大大鼓励它发展自己的官僚机构和正式规则。

所以在前现代,与中东、印度和东正教相比,西欧的法治对世俗统治者的权力实施了更为强大的制衡。就后来自由制度的发展而言,这个意义重大。

欧洲的法治得以存活下来,尽管它的合法性基础在向现代化的过渡中发生了变化。这是内部有机发展的结果,宗教改革破坏了教会权威,启蒙运动的世俗思想又腐蚀了当时的宗教信念。基于国王、民族或人民的新主权思想,开始取代上帝的主权,而变成法律合法性的基础。许多评论家指出,西方法治比现代民主足足早了数个世纪,所以 18 世纪的普鲁士可以成为一个法治国家(Rechtsstaat),在人民主权原则获得承认之前,已在制衡行政权力。到 19 世纪的晚期,民主思想获得合法性,法律越来越被视为民主社会的正面措施。此时,法治所造成的习惯已在西方社会深入人心。文明生活与法律共存的观念、强大自治的法律机构的存在、资本主义繁荣经济的需求,合在一起加强了法治,尽管其合法性的基础已有变更。

我反复强调,一个没有法治的伟大世界文明是中国。中国皇帝当然有能力实施暴政,如秦始皇以法家的严刑峻法为基础创建大一统国家。然而,中国历代皇朝并不以严酷统治著称。在有关产权、征税及为重塑传统社会风俗而行干预的程度上,中国国家遵守明确的限制。如果这些限制不是来自法律,那源头到底是什么?作为成熟的农业社会,中国如何治理?这是下面两章的主题。

第 20 章 东方专制主义

唐朝之后,现代国家重获巩固;女皇帝武则天的篡位和从中透露出的中国政治制度;天命和政治合法性在王朝中国的确立

在王朝中国,没有皇帝承认法律权威的至高无上,法律只是皇帝自己颁布的制定法。换言之,没有对皇帝权力的司法制衡,遂给暴政留下充分余地。

对中国政治制度而言,这至少提出四个基本问题。第一,缺乏法治给政治带来的影响。西方有悠久的传统,把中国列作“东方专制主义”。这种想法是出于无知、傲慢和欧洲中心主义吗?或者,中国皇帝的确比西欧的君主掌握更大权力?

第二,中国制度中的合法性来自何方?中国历史充满无数起义、篡位、内战和改朝换代的尝试。然而,中国人始终返回平衡,让他们的君主掌控巨大权力,这样做的原因何在?

第三,尽管存在着周期性的皇权专制,中国统治者为何没有尽量行使理论上所享有的权力?虽然没有法律,他们的权力仍有实实在在的制衡;中国历史上有很长时期,皇帝主持稳定和守序的政体,没有肆意侵犯百姓的日常权益。还有很多时期,皇帝确实很弱,无法在刁蛮社会中强制执行规则。在传统中国,究竟什么在设置国家权力的真正极限?

最后,就仁政的性质而言,中国历史为我们提供何种教训?中国人发明了现代国家,但阻止不了国家的重新家族化。中国王朝历史的后续世纪就是一段持久的斗争史,防止这些制度的衰退,抵制权贵为自己和家庭谋求特权的权力家族化。什么力量促进政治衰败,以及它的逆转?

我将尝试在本章解答头两个问题,以下一章解答后两个。但首先得概述一下从唐朝到明朝的中国历史。

唐宋过渡之后的中国现代化

我最后一次讨论中国是在第 9 章。从 3 世纪到 6 世纪,中国经历了三百年的政治衰败。我们追踪它的发展,直到隋唐的重新统一。我提到,秦汉时期就已到位的现代国家制度,遭受严重的崩溃,政府重又家族化。汉朝之后的继承国,多半由贵族家庭掌控,他们将亲戚安插在主要职位,竞相攫取更多权力。重新统一中国的隋唐两朝的创始人,杨坚和李渊,都出自这个阶层。前者来自北周重要的贵族家庭,后者来自中国西北部的李氏望族,曾被封为唐国公。①像大部分继承国,隋朝和唐朝早期都操纵在贵族手中,他们官居要职,统帅军队,掌控地方政权。这个精英由北方军事贵族组成,其成员与鲜卑等野蛮血统进行广泛的通婚。605 年重新建立的科举制度,只是敷衍了事,在招纳非精英进入仕途上乏善可陈。②

唐朝持续近三百年,但在后期非常不稳定(请看表 2 的朝代排列)。从 7 世纪中期“邪恶”皇后武则天崛起开始,贵族精英杀死很多自己的同伴。到 8 世纪中期,帝国东北边境上的粟特—突厥(Soghdian-Turkish)将军安禄山发动叛乱,唐朝皇帝和太子不得不在深更半夜朝不同方向逃出首都长安。叛乱在八年后终告平息,但帝国中心区域的内战导致了人口的大量损失和经济衰退。帝国再也没有获得全盘恢复,权力流失到愈益自治的边境节度使。中国政治制度始终保持文官政府对军队的控制,但从此时开始像罗马帝国,强悍的将军将辖下的藩镇当作权力基础,追求自己的政治前程。唐朝最终在 10 世纪第一个十年中崩溃于叛乱和内战,北方出现军人掌权的五个短命朝代,南方则看到十个王国你方唱罢我登场。

表 2.后期中国朝代

| 年份 | 朝代 | 创始人/庙号 |

| 618 | 唐 | 李渊/高祖 |

| 907 | 后梁 | 李温 |

| 923 | 后唐 | 李克用 |

| 926 | 后晋 | 石敬瑭 |

| 947 | 后汉 | 刘知远 |

| 951 | 后周 | 郭威 |

| 960 | 北宋 | 赵匡胤/太祖 |

| 1127 | 南宋 | 赵构/高宗 |

| 1272 | 元 | 忽必烈 |

| 1368 | 明 | 朱元璋/太祖 |

| 1644 | 清 |

尽管有将近五十年的中断,中央国家的合法性在唐朝末年仍然获得广泛的认同,以致将领之一的赵匡胤在 960 年重新统一中国,以太祖皇帝的名号开创宋朝。在很多方面,宋朝在文化思想上是最多产丰饶的朝代。佛教和道教在隋唐两朝广受中国百姓和精英的欢迎,而儒家在北宋期间得到巨大的复兴,夺回不少信徒。宋明理学是一次强大的思想运动,波及邻国的朝鲜和日本,大大影响了整个东亚的思想文化生活。③

同时,中国开始承受一系列来自北方部落的入侵,他们得以占领大片领土,最终竟是整个国家。④边患始于契丹,它是蒙古边界的一个突厥—蒙古民族,在中国北方建立了庞大的辽国,夺得汉族聚居的燕云十六州。党项人在辽国西边创建了西夏,包括前几朝已受中国控制的边界地区。下一个出现的是来自东北的女真部落(满族的老祖宗),它击溃辽国,并把契丹赶到中亚。(他们向西逃得很远,竟然碰上俄罗斯人。自此,后者把所有中国人都叫作契丹斯基 Kitaiskiy。)1127 年,女真人洗劫宋朝首都开封,囚禁刚退位的皇帝和其儿子,迫使宋朝播迁南方,开创南宋朝代。女真人的金国在最旺盛时控制大约中国的三分之一,直到 1234 年败于另一入侵的游牧民族蒙古人。⑤占领中国北部之后,忽必烈可汗率领的蒙古军向西南发起进攻,一举占领整个中国。1279 年,蒙古军追逐南宋朝廷到广东沿海小岛的崖山。在蒙古军的团团包围下,数千朝臣自悬崖跳入海中自尽⑥,忽必烈可汗成为新创元朝的第一任皇帝。元朝统治者最终在 1368 年的民族起义中遭到驱逐,为本土的明朝所取代。

春秋战国时期的持久战争激发了愈演愈烈的建国举措,宋朝时的外敌入侵,却没对中国政治秩序发挥类似的作用。尽管有北宋兴起的理学派的辉煌成就,这仍是一段相当令人沮丧的时期,中国朝廷内部的派系斗争,阻止了政权对迫在眉睫的边患作出充分准备。军事压力来自社会发展程度远远低于中国的游牧民族,反而成为骄傲自满的理由。在当时的人类历史节点上,国家层次的社会与组成灵活骑兵的部落民族对峙,并不一定因先进的政治发展而取得决定性的军事优势。如阿拉伯哲学家伊本·赫勒敦所指出的,中国、中东和欧洲,因为邻接中亚辽阔的大草原,而遭遇周而复始的衰落—野蛮人征服—文明复苏。契丹、党项、女真和蒙古一旦征服中国领土后,最终都采用中国制度,走后也没留下重要的政治遗产。只有欧洲先进“野蛮人”前来征服,方才刺激中国政治制度酝酿更为根本的改革。

从隋朝开国的 581 年到 12 世纪的宋朝晚期,中国最普遍的政治发展之一是家族政府的逆转,中央集权得以复原到西汉的古典官僚制。到结束时,中国政府已不再受贵族家庭小圈子的控制,治理国家的是从社会广泛阶层招纳来的士绅精英。官僚作为儒家价值的监护人,其道德节操获得修复,并为 14 世纪明朝的可观政府打下基础。中国人口在这段时期急剧增加,到 1000 年已有五千九百万,到 1300 年更高达一亿。⑦中国开发南方的大片边境地区后,其领土也扩充到几近今日的版图。在这巨大的疆域上,随着运河和道路的建造,商业和通信获得实质性的增长。尽管疆域辽阔,中国还是发明了中央集权的政治制度,在错综复杂的社会中设定规则,征收税赋。统治如此广阔领土的欧洲国家,还要再等五百年。

中国建立(或重建)较为现代的政治制度,不是在 17 世纪和 18 世纪与西方接触之后,而是在唐宋之间的过渡期,这一见解首先来自第一次世界大战之后的日本新闻记者兼学者的内藤虎次郎(Naito Torajiro),即内藤湖南。⑧内藤认为,贵族统治在公元 750 年之后的动乱时期遭到席卷。其时,唐朝经历一系列叛乱和战争,非贵族背景的军事强人乘机掌权。宋朝在 960 年当政,皇帝不再受贵族家庭的威胁,形成更为纯粹的中央专制主义。科举制度成为选拔官员更为公开的途径,平民对贵族地主的农奴般的义务终告结束,其地位得到改善。共同的生活模式在全国建成,较少依赖世袭特权,白话文和平易近人的通俗文学和历史话本,逐一取代唐朝高度正规的文体。内藤从中找到与早期现代欧洲的显著平行,其时的欧洲,在强大专制国家的庇护之下,终止封建特权,引进公民平等。⑨虽然内藤的假设引起很大争议(尤其是他将西方分期法套用在东亚历史上的努力),但他的主要结论中,已有很多获得了晚近学者的认可。⑩

我们现可以返回本章开头的中国政治秩序的四个问题,首先是专制问题,中国的专制是否比其他文明中的更为严峻?

“毒侔蛇虺”的女皇武则天

被后世中国史家称为“毒侔蛇虺”的武曌(624—705),其故事值得在此重提,其意义不只是它可以告诉我们中国政治的性质。女皇武则天是以自己名义统治中国、并建立自己朝代的唯一女子。她的起伏是一部有关阴谋、残忍、恐怖、性、神秘、女人掌权的编年史。她是极具天赋的政治家,单凭自己的意志和狡猾而获得权力。儒家意识形态以歧视女子著称,在这样背景之下,她的成就显得格外刺目。⑪

我以前讨论法治时曾提到,它最初往往只适用于精英,而不是广大的民众,普通大众被认为不算完整意义上的人,不值得法律的保护。另一方面,在法治不存在的地方,精英成员通常比普通人面临更多危险,因为在上层赌注更大、权力斗争更激烈。这就是武则天治下的情形,她向中国的古老贵族家庭撒出恐怖的天罗地网。

有些历史学家,尤其是马克思主义的,在武则天的兴起中看到重大的社会启示。有的认为,她代表了上升的资产阶级;有的说,她是人民大众的斗士;还有的认为,她发挥了重要作用,把隋和唐初的家族精英赶走,代之以非贵族官员。尚不清楚,这些理论中哪一条最终证明是正确的。她自己拥有无懈可击的贵族血统,与隋朝皇族杨家有渊源。她并没有提携能干的平民,事实上她取消科举考试数年,为的是在官僚机构安插自己的宠臣。她对唐宋过渡的贡献,表现在她清洗实际上和受怀疑的贵族对手,大大削弱他们的人数,使整个贵族阶层变得孱弱,从而为安禄山的叛乱铺平道路。安史之乱标志唐朝走向末路的开始,促动了中国社会的巨大转型。

像中国宫廷的很多其他女人,武曌发迹于当上唐朝第二个皇帝太宗的低级嫔妃。她父亲是唐朝第一个皇帝高祖的拥护者,后来升任高职。如上所述,她母亲是隋朝皇室的后裔。据谣传,她与太宗的儿子高宗甚至在太宗去世之前就已有染。太宗死后,她削发为尼,搬到佛教寺庵。但新皇帝高宗的王皇后,想转移丈夫对淑妃的宠爱,故意将她带进宫,以观鹬蚌之争。

这证明是个致命的大错。高宗皇帝为武曌神魂颠倒,在他漫长的当政时期,证明自己是软弱的,很易受武曌的迷惑。武曌与皇帝生得一女,在无儿女的王皇后来访之后,设法让女儿窒息而死。王皇后被控杀死武曌的女儿,与淑妃一起被废成庶人,家人都被放逐到遥远的南方。随之,武曌获得晋升,到 655 年当上皇后,遂下令将王皇后和淑妃截去手足,投入酒瓮。曾支持王皇后、反对武曌为皇后的宫廷官员,包括曾忠实服务于前代皇帝的,或被放逐,或被处死。

很多中国女子躲在当上君王的儿子或丈夫的幕后,却行使实质上的大权,但武皇后决心变成真正的共同皇帝(编按:与高宗一同上朝,临朝听政,合称“二圣”),在公共场合中愈益显示自己的自主权。皇帝为了摆脱她的操纵,曾指责她玩弄巫蛊和妖术。但她当面力争,反而迫使皇帝杀死控告者,并从宫廷中清洗他们的拥护者。她恢复古代仪式,为自己和丈夫加封,震撼宫廷;为了逃避所谋杀的很多对手的鬼魂,她从长安迁都到洛阳。武皇后安排毒死自己身为太子的长子,诬蔑二子阴谋篡夺父位,将他放逐,迫他自杀。她丈夫最终于 683 年去世,她又把继承者(她的三子)中宗从皇位上拖下,处以幽禁。

不出意外,武皇后的兴起导致了 684 年的公开叛乱,叛乱来自身受其害的唐朝贵族家庭。武皇后迅速予以镇压,然后设置间谍和告密者的网络,厚赏检举者,从而对整个贵族阶层实施恐怖统治。她任用酷吏广泛从事现在所谓的“法外扑杀”(extrajudicial killings)。等恐怖发作完毕,她又把矛头指向酷吏头目,把他们也给杀了,这一切为她建立新朝铺平道路。690 年,她改国号为周,不再以她男性亲戚的名义,而以自己的名义单独执政。

武则天提倡爱民政策,减轻赋役,削减靡费的公共开支,扶助老弱病贫。她也推动为女子著书立传,延长对母丧的哀悼,封自己母亲为荣国夫人。她确实发动了一场社会革命,杀死大量在朝做官的唐代贵族和儒家学者。但她提拔的,不是有才能的平民干部,而是自己的宠臣和阿谀奉承之人,为此而特别放松相关考试和教育的标准。她统治的末期充斥着神秘主义、众多男宠(往往与她的宗教激情有关)、公开的贪污受贿,对于这些她并未试图加以遏制。几近八十岁的她,最终在政变阴谋中被迫让位;儿子中宗登基,改回唐朝国号。

武则天的行为在中国统治者中不算典型,后世的儒家卫道士申斥她是尤其恶劣的统治者。但作为暴君,对政权内的精英进行大肆的恐怖统治,她在中国不是第一个,也不是最后一个。多数的欧洲君主,其行事处世较守规则,但对治下的农民和其他平民,往往更加残酷。

武则天的兴起反而给中国女子掌权带来挫折,因为后来的文人学士将她当作女人干政只会坏事的例证。明朝皇帝在宫门上悬挂一块铁牌,告诫自己和继承者,时刻小心后宫女子的阴谋。后者不得不回到幕后,重新操起遥控儿子或丈夫的故技。⑫

天命

武则天试图攫取皇位,创建自己的新朝代,这引出中国君主一开始如何取得合法性的问题。托马斯·霍布斯在《利维坦》中认为,主权国家的合法性来自不成文的社会契约;在这份契约中,每个人放弃随心所欲的自由,以保障自己的生命权,否则就会面对“人人相互为敌的战争”。如果我们以“群体”替代“人”,很明显,很多前现代社会的运作就凭借这种社会契约,包括中国。人类愿意放弃大量自由,将相应程度的酌情权力授予皇帝,让他施政,以保障社会和平。他们宁愿这样,而不愿看到历史上一再出现的交战状态。其时,寡头强人一边彼此厮杀,一边尽情剥削自己的臣民。这就是天命的涵义,中国社会将合法性赋予具体的个人和其后裔,让他们享有统治百姓的独裁权力。

中国制度使人困惑的,首先不是天命存在与否,所有君主社会中都有类似的东西。它其实是程序问题:觊觎皇位者如何知悉他(在武则天的案例中就是她)已获得天命?一旦得到,其他觊觎皇位者如有机会为何又不来抢走(要知道皇帝享有巨大的权力和财富)?

前现代社会的统治者,其合法性可来自多方面。在狩猎采集和部落的社会,它通常是某种形式的选举的结果,参与的如果不是全体成员,就是主要氏族。或者,部落的长者开会来投票决定谁当领袖。在封建欧洲,某种形式的选举程序一直存活到早期现代。名叫三级会议(Estates General)或议会(Cortes)的机构,聚集起来开会,以批准新朝代的当政。这甚至发生于俄罗斯,1613 年将权力转给罗曼诺夫王朝,为取得合法性而召开了缙绅会议(zemskiy sobor,编按:俄语зе́мскийсобо́р)。

王朝合法性的其他主要来源是宗教。在基督教欧洲、中东和印度,有强大的宗教机构,既可将合法性赋予统治者,也可将之收回(如格里高利七世与神圣罗马皇帝的较量)。通常,这些宗教机构在政治当局的掌控之下,别无选择,只好确认。但在权力斗争时期,这些宗教权威又可通过授予合法性的能力,而发挥举足轻重的作用。

中国不同于其他文明,因为天命涉及的既不是选举,也不是宗教赋予的合法性。中国没有类似三级会议的机构,可供社会精英开会,以批准新王朝的创始人;也没有宗教等级制度可提供合法性。中国制度中没有超凡的上帝,天命中的“天”,不是犹太教、基督教和伊斯兰教中的神。此外,后三种宗教各有自己明确的书面规则。更确切地说,天命更像“自然”或“大道”,可被打乱,但必须返回平衡。此外,基督教皇或穆斯林哈里发,将合法性赋予国王或苏丹,但中国不同,它没有宗教机构可代表“天”来授“命”。⑬

改朝换代永远涉及合法性,因为新朝代上台往往通过简单的篡政或暴力。天命概念第一次出现于公元前 12 世纪的商周更替,周武王很明显从合法持有人那里夺得王位。在随后四千多年的历史中,中国经历了多次的改朝换代。不但有主要朝代,像秦、汉、唐、宋、明,还有无数小朝代,像汉朝崩溃后的三国,唐朝之后的五代。此外,有时中国分裂成众多区域,各有自己的朝代。

成为王朝创始人不需要社会先决条件。有的是前朝的贵族和高级官员,如隋唐的创始人。也有的是平民,如汉朝的刘邦和明朝的朱元璋。事实上,明朝开国皇帝一开始只是农家孤儿,幸免于饥荒和瘟疫,在佛寺里充任小沙弥,后来成为红巾军的将领。红巾军是一起宗教运动,聚集农民、强盗和投机者向地方当局的不公正提出挑战。自那以后,他在愈益澎湃的反元运动中统领越来越多的军队。元朝末年的中国沦落到一系列地方军阀手中,朱元璋就是其中之一。像很多其他的王朝创始人,在某种意义上,他证明自己是最能干最严厉的军阀,最终攀上顶峰。

在中国,是否胜者为王,败者为寇?天命是否只是军阀权力斗争的事后核准?这在很大程度上是正确的。一点也不奇怪,这个命题已有大批中国文献,如公元 1 世纪班彪的文章,解释为何有些统治者应得天命,而其他的却不值。但很难从这些文章中,提取一整套原则或程序,既能明确解说天命的授予,又不便在事后套在成功者的头上。⑭个别领袖的统治能否享有“朝代”的称号,往往要等很久才能得到历史学家的确认,从而使当时颇为可疑的政权赢得合法性。历史学家牟复礼(Frederic Mote)指出,默默无闻的北周创始人郭威和十年后创建强大宋朝的赵匡胤,他们都事涉篡位,上台都与背叛和欺骗有关,很难分辨。郭威的北周早早夭折,只因为儿子郭荣在三十八岁意外去世。如果郭荣活得长久,赵匡胤可能只是历史上一名试图搞叛国政变的能干将领。⑮

但皇帝和强悍军阀之间的道德距离还是非常遥远的。前者是合法统治者,他的权力得到大家的自愿服从,后者只是暴力的篡位者。哪些领袖有资格获得天命,哪些没有,中国精英自有一套理念,虽然不能付诸明确的程序规则。儒家的正名思想意味着,皇帝必须遵循理想前任的榜样,还必须拥有马基雅维利所谓的成功君主的美德。显而易见,未来皇帝必须是天生领袖,能激励他人追随自己的权威,敢于冒险以实现自己的目标。最常见的领导能力是指挥军事(武功),所以有很多王朝创始人都是以军事将领起家。但与其他文明相比,中国又比较不重视军事威力。儒家心目中的理想人选,是饱学的士大夫,而非粗野的军阀。觊觎皇位者,如果展示不出对儒家价值的恭敬和自身的教养素质(文治),便招揽不到宫廷内外各式派别的支持。牟复礼把明朝创始人朱元璋和他的竞争对手张士诚对照起来:

张士诚当过走私犯和强盗,在潜在的精英顾问和政治伙伴眼中,成了他的先天不足。很难在他的痞子经历中找到将会有大造化的证据……其早期谋士在他身上开了一个文人玩笑,朱元璋对此津津乐道。那些早期谋士给他和他兄弟换上雅致的大名,选了“士诚”二字,但没告诉他,《孟子》中有一名句,也包含依次出现的这两个字。但只要移动一下句读,该名句便变成:“士诚,小人也”。这一巧妙的蔑视让朱元璋哈哈大笑,直到有一天他怀疑,身边的文人顾问也有可能在用同样的妙计诋毁自己。⑯

中国的社会精英没有投票批准新朝代,但在潜在统治者的权力斗争中,仍发挥重要的幕后影响。天命并不总是授给最残忍最暴虐的军阀,虽然这样的人不时在中国上台执政。 很多像武后那样的觊觎皇位者,安排参与使自己获得君王权威的仪式——选择自己的庙号和朝代开始的年号——但很快垮台。中国制度能在建制化上做得特别讲究。一旦呈现某人拥有天命的社会共识,其合法性通常不会受到挑战,除非出现异常。在这一方面,中国的政治制度远比周遭的部落社会先进。

第 21 章 “坐寇”

所有国家都是掠夺性的吗?能否给明朝的中国贴上如此标签;中国历史后期的独断专行;没有对行政权力的制衡,能否维持清廉政府

经济学家曼瑟尔·奥尔森在一篇颇有影响的文章中,提出政治发展的一个简单模式。①世界最初落在“流寇”(roving bandit)的手中,像 20 世纪早期中国的军阀混战,或 21 世纪初在阿富汗和索马里的军阀割据。这些强盗纯粹是掠夺性的,经常在短时间向居民榨取尽可能多的资源,以便移往他处,寻找其他受害者。到一定时刻,其中一员变得鹤立鸡群,掌控整个社会:“这些暴力企业家当然不会自称为强盗,恰恰相反,他们会给自己和后裔冠上高贵的名号,有时甚至宣称享有神授君权。”换言之,自称合法统治的国王只不过是“坐寇”(stationary bandit),其动机与他所取代的流寇,没有什么差异。坐寇知道,如果不做短期的掠夺,反而向社会提供稳定、秩序和其他公共服务,让它在长远时期变得更加富饶,更能承担税赋,自己也就得到更多的收获。对受统治者而言,与流寇相比,这是一大进步。“流寇定居下来,向百姓提供政府服务,这出自他的理性自私。这理性自私将使他从社会中榨取最大化的资源,以供自己的享用。他将使用垄断的强制权力,攫取最大化的税赋和其他勒索。”

奥尔森继续指出,坐寇的最大化税率可与微观经济中的垄断价格媲美。如果实际税率超过这个限制,将打消生产动机,从而导致总税收的下跌。奥尔森认为,专制统治者不可避免总是制订最大化税率,而民主政权总是制订比专制政权更低的税率,因为它们必须求助于承担主要税责的“中间选民”(median voter)。

统治者就是坐寇,从社会中榨取最大值的税赋,除非在政治上受到阻止。奥尔森解说政府如何运作的这一概念,虽然愤世嫉俗,却讨人喜欢。这符合经济学家的努力,他们试图将理性的功利最大化行为模型推进政治领域,把政治看作经济的衍生物。这非常吻合美国政治文化的反中央集权的传统,后者对政府和征税始终保持怀疑态度。这还为政治经济学和政治发展理论,提供了预言性的漂亮模式,近年来得到了其他社会学家的极大扩展。②

但奥尔森理论是不正确的。传统农业社会的统治者,经常无法使用奥尔森的最大化税率向臣民征税。要回到一个不完全货币化的社会,凭借残缺不齐的历史税收数据,估算出当年的最大化税率,当然非常困难。但我们知道,前现代统治者经常增税,以满足像战争等的特定需求,待到紧急状态结束时再予以减税。仅在特定时期,统治者才会把社会逼上适得其反的绝境,这通常发生于朝代末期,以救燃眉之急。正常年代,他们向社会的征税一定远远低于最大值。

奥尔森模式的欠缺,最佳例证就是明朝中国。广泛的共识认为,当时的税率远远低于理论上的最大值,甚至低于最基本服务所必需的水平,譬如保障社会生存的国防。在明朝中国发生的,同样也会在其他农业社会发生,如奥斯曼帝国和欧洲的君主政体。这还可成为其他理论的组件,以解释传统政权为何很少采用最大化税率。③

皇帝并没行使理论上的权力,不单表现在征税上。武则天式的专制只是偶见,并不是持续现象。很多中国统治者对治下的百姓,表露出可被称为仁慈或忍让的态度,或儒家所谓的“仁”。中国有悠久的抗税历史,儒家的传统更认为,重赋代表了国家的道德缺陷。《诗经》就有如下的诗歌:

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。

逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。④

明朝皇帝在权力上受到的约束并不来自法律。如我们在武则天的例子中所看到的,中国统治者不像欧洲统治者,如要增税,无须征求高等法院或议会的同意。他们不但可以颁发行政命令,任意调整税率,甚至可以随意没收他人财产。早期现代的法国和西班牙“绝对”君主,遇上强大精英时必须小心翼翼(参看第 23 章和第 24 章)。相比之下,明朝开国皇帝太祖,一下子就没收了全国最大几个地主的地产。据说,他清算了“无数”富裕家庭,尤其是在长江三角洲,因为他相信那里有特别顽固的反抗。⑤

对中国权力的真正约束大体有三种。第一,缺乏诱因来设置庞大的行政机关以执行命令,尤其是征收较高的税赋。明初,中国已是大国,其人口在 1368 年超过六千万,到 17 世纪末更增至一亿三千八百万。⑥在这样辽阔的领土上征税并不容易。在 14 世纪,货币流通很少,每个居民要缴的基本农业税都是实物⑦,通常是谷物,也可能是丝、棉花、木材和其他货物。当时没有综合的货币制度,以记录这些税赋,或将之转换成共同的计量单位。很多税赋归当地消耗(纳入预算),其余的运到逐级而升的粮仓,最终抵达首都(先在南京,后在北京)。纳税人承担的运输费用,往往超过所运货物的价值。地方和中央的收入和预算不做分门别类。有学者将之比作老式的电话接线板,电线来自各方,再插入各方,复杂得像一团乱麻。⑧户部人手不足,根本无法控制或理解这个制度。作为土地税基础的土地清查,实施于朝代早期,但并不齐全,之后又没有更新。人口增长、所有权变更、地理变化(洪水淹没或开辟荒地),很快使人口登记册过时。像其他民族,中国人也非常擅长于隐藏资产,并策划掩饰收入的计谋。⑨

皇帝征税和没收的无限权力常常是闲置的。它的使用多在朝代初期,皇帝正在巩固权力,与早先的对手一一算账。但随着时间的推移,宫廷经常需要那些精英的合作,便在早先没收财产的地区实施显著较低的税率。

第二,缺乏行政能力所限制的只是供应方面,而不同的皇帝也有自己不同的税收需求。奥尔森假定,任何统治者都想获得税收最大化。这反映了现代经济学的普通假设:最大化是人类行为的共同特征。但这是时代倒错,将现代价值向历史投射,当时社会并不一定同享这种价值。明朝开国的太祖皇帝是一名非常节俭的独裁者,他削减中央政府,避免涉外战争,粮仓实际上常有盈余。他的继承者明成祖朱棣(1360—1424)则截然不同,启动了雄心勃勃的营造运河和宫殿的大工程。明成祖也资助宦官将领郑和(1371—1435)下西洋,其巨型舰队抵达非洲,甚至可能更远。其政府开支是太祖时的两至三倍,额外税赋和徭役都有相应提高,引发了抗税起义和普遍不满。结果,第三任皇帝和后续继承者只好降低税率,向太祖时的水平靠拢,还向受触犯的士绅阶层作出其他政治让步。⑩明朝的大部分时期,土地税定在总产量的 5%,远远低于其他农业社会。⑪

中国君主一点也不逊于其他前现代社会的统治者,却往往展示出经济学家赫伯特·西蒙(Herbert Simon,中文名司马贺)所谓的“适可而止”(satisficing)行为,而不是最大化行为。⑫也就是说,如果没有如战争所引起的急需,他们经常满足于让睡着的狗继续躺着,仅仅征收应付正常需要的税赋。⑬下定决心的皇帝可能追求最大化税收,如明成祖,但所有专制政治领袖都会自动追求最大化的想法,显然不是真实的。

对皇帝权力的第三种限制不在征税和财政,而是权威的转授(delegation)。所有大型机构,无论是政府还是私人公司,都必须转授权威。这样做时,位居行政等级顶端的“领袖”,便会对机构失去相当程度的控制。转授的权威可以给功能专家,如预算官员或军队后勤,也可以给省、州、市和地方当局。这种权威转授是不可或缺的,因为统治者从来没有足够的时间或知识作出国内所有的重要决定。

权威转授的背后是权力转授。代理人以专门知识向委托人行使反制的权威。它可能是管理特殊部门的技术知识,也可能是某地区特别情形的本地知识。因此,像赫伯特·西蒙那样的组织专家认为,大型官僚机构中的权威不是一味从高到低,有时竟往往是反方向的。⑭

像现代的总统和首相,中国皇帝也遇上这类难题,官僚机构要么反应迟钝,要么蓄意违抗。尚书们或者反对皇帝的提议,或者悄悄地阳奉阴违。当然,中国统治者享有现代主管所没有的手段:他可以廷杖各级官员的赤裸屁股,或随便判以监禁和处决。⑮但这种强制方案,并没解决委托人和代理人之间潜在的信息问题。官僚经常不执行领袖的意愿,因为他们比较了解帝国的实际情形——并可欺上瞒下。

像中国那样的大国,其治理必须转授权力,必须依赖地方政府。不过,地方政府会滥用职权,腐化堕落,甚至共谋以反中央。正规的行政机构不足以对付此类问题。命令自上而下层层传达,但信息不一定回馈上去。如果他根本不知道滥权的发生,最独裁的皇帝也不会去惩治恣意妄为的官员。

君主权力的局限,曾在“封建制”和“郡县制”孰是孰非的标题下,在前现代中国受到讨论。这里的封建与欧洲封建主义的复杂内涵毫不相干,只表示权力的分散,而郡县制的地方官员都是中央指派的。根据明朝学者顾炎武(1613—1682):

封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。古之圣人,以公心待天下之人,胙之土而分之国。今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也。人人而疑之,事事而制之,科条文簿日多于一日。而又设之监司,设之督抚,以为如此,守令不得以残害其民矣。不知有司之官,凛凛焉救过之不给,以得代为幸,而无肯为其民兴一日之利者。⑯

为了应付反应迟钝的行政机构,中国统治者的典型对策是设置间谍和告密者的平行网络,完全脱离正式政府,只是重叠在其上。这显示宦官所扮演的重要作用。不像普通官僚,宦官可以直访皇帝居所,通常获得比政府官员更大的信任。皇宫因此派他们外出,或刺探情报,或惩罚正式官僚。到明末,皇宫估计有十万宦官。⑰从 1420 年开始,他们组织成奥威尔式(Orwellian)的秘密警察,全名叫东缉事厂,受东厂掌印宦官的管辖,在朝代晚期演变成“极权恐怖主义的机关”。⑱但皇帝又发现,他也控制不了宦官。尽管有内正司(编按:明代负责惩处违纪太监的专门机构),他们还是自订政策,上演政变,共谋反对皇帝。⑲中国政治制度没有任何政治负责制的机制——没有地方选举或独立媒体,以保证官员的诚信。因此,皇帝不得不将一套自上而下的中央控制系统,叠放在另一套之上。虽然如此,他仍然无法取得对国家的严密控制。

明朝不愿和不能征收它所需要的税赋,最终导致它的倒塌。明朝统治的头两个世纪,中国基本上没有外患威胁。到 16 世纪末,安全情形急剧恶化。日本海盗开始突袭富庶的东南海岸,幕府将军丰臣秀吉在 1592 年侵犯朝鲜。同年,内蒙古发生战争,南方的土著也纷纷起义。最为严峻的是北方的后金,它变得更加强悍,组织得更加严密,已在东北边境频作骚扰。

政府对危机的回应完全无力。面临攀升的开支,它耗尽银子储备,但仍然拒绝向士绅阶层增税,最终坐失良机。虽然军事威胁变得愈益明显,累计欠税在 17 世纪最初几十年仍持续上升。皇帝甚至几次颁布税赋大赦,在征收欠税上显然认输。戍边军队早先组织成自给自足的军事屯垦区,现再也无法支撑,必须仰赖中央政府长途运来的给养。政府没能组织妥善的押运制度,因此做不到准时支付军饷。朝廷步履蹒跚,勉强维持到 1644 年。其时,北京政府因李自成的汉族起义军的打击而愈益衰弱,最终毁于获得明军降将帮助的满洲军队。

好政府,坏政府

20 世纪之前,明朝是统治中国的最后一个本土政权,其传统政治制度已发展到登峰造极的地步。它的机构现在看来是非常现代和有效的,但其他方面却落后和失灵得难以置信。

首先是帝国的官僚选拔制度。科举制度的根源可追溯到汉朝,但在隋、唐、宋初,出仕人选仍局限于精英家庭的小圈子。到了明朝,科举制度才成为进入政府的主要途径,赢得了威望和自主,使之成为所有后世科举制度的榜样。

科举制度与更广泛的教育机构相连。全国各地都有儒家学校,接受望子成龙的父母送来的孩子。最好的学生由老师推荐去南京和北京的国子监深造,将来参加科举考试。(推荐不争气学生的老师要受罚。此法现代大学可以借鉴,用以抵制贬值的分数。)精英家庭仍有可能以“例监”的名义,将自己的孩子送进去。但这些靠捐纳取得资格的监生(类似于当代哈佛和耶鲁的遗产特选生,即富裕校友的孩子),很少抵达官僚机构的最高层,那里仍然严格要求选贤与能。⑳最高荣誉属于连中三元者,即在三级考试中都获第一名:省的乡试、京城的会试、宫廷的殿试。在明朝历史中,完成此一壮举的仅商辂一人。他在官僚机构中级级高升,到 15 世纪晚期成为谨身殿大学士。㉑

中国的官僚机构树立了一个模版,几乎所有现代的官僚机构都是它的复制品。它有中央集权的委任和晋升制度,各等官职从顶端的一品到底部的九品(很像美国政府的文官序列表),每一品又分正从两级,所以,官职提升可从正六品到从五品。经科举而入仕的官员,会被派到全国各地担任低层官职,但不得在自己家乡。如果亲戚碰巧分配在同一衙署,年少的通常必须引退。三年之后,官员得到部门主管的评估,再直接上报吏部。不鼓励官僚的水平调动。经受住这个制度淘汰、并被提升到顶端的官员,往往是才华特别出众的。㉒

然而,这些才干优长、组织良好的官员在为一位独裁者服务。他无须遵守任何规则,大笔一挥便可否决仔细谋划出来的政策。他们面对皇帝变化无常的处罚和清洗,只有很少高官得以结束自己的任期,而没有受到羞辱。最坏的决策出自开国的太祖皇帝,他对自己的丞相产生怀疑,不但废除丞相制,而且规定“以后嗣君,勿得议置丞相,臣下此请者,置之重典”。这意味着,后代皇帝不能有相当于总理的助手,只好亲自与掌管实际工作的数十部门打交道。这个制度在精力充沛、巨细无遗的明太祖手中,尚能勉强运转;在能力较差的后代统治者手中,简直就是一场灾难。十天内,太祖必须应答 1,660 本奏章,处理 3,391 件不同事项。㉓可以想象,继任者对太祖所规定的工作量的愤慨。

很多后代皇帝不胜其任。传统上认为,明神宗(万历皇帝)是最不堪者之一。他自 1572 年到 1620 年的漫长统治,正好对应着明朝的式微。㉔在位的后半期,他干脆拒绝与尚书们见面和主持朝廷。数千份奏折留中不发,在宫廷里堆积如山,既不看也不予答复。事实上,他一连数年不出宫殿,其间重要的政府决策都无法制定。他也非常贪心,挪用国家财政来支付私人费用,例如建造壮观的定陵。17 世纪早期的军事危机中,国家储备仅剩二十七万两银子,他自己名下却累积两百多万两。不顾户部尚书的屡屡请求,他仍拒绝发放足够的帑银来支付军饷。㉕他的行动直接导致了最终摧毁明朝的满族力量的增长。

“坏皇帝”的问题

我们所讨论的政治发展三大组件中——国家建设、法治、负责制——中国在历史早期就获得了第一件。在某种意义上说,中国人发明了好政府。他们设计的行政机构是理性的,按照功能而组织起来,以非人格化标准进行招聘和晋升,这绝对是世界第一。也许因为中国社会如此重视家庭,国家建设者认定,他们的特别任务就是在政府中杜绝腐败根源的家族或裙带的影响。

在战国时期的战争洪炉中建立如此制度是一回事,要在后续两千年中维持下去是另外一回事。早已获得现代性的官僚机构,在国家崩溃或遭受贵族家庭的瓜分时,又变成衰败和家族制复辟的牺牲品。国家衰退在数世纪内逐渐发生,再要恢复到当初秦汉创建者的设计,也要花费数世纪。到了明朝,古典制度在很多方面获得完善。它更加任人唯才,所控制的社会比汉朝的更为庞大,更为复杂。

在其他方面,中国政治制度又是落后的。它从没创立法治和政治负责制的机制。国家之外的社会像以前一样,与欧洲或印度相比,组织得更为松散,很难采取政治行动。没有拥有土地的独立贵族,也没有独立城市。四下分散的士绅和农民,只可被动地抵制政府命令,不时爆发激烈的起义,又遭到残酷的镇压。他们从来没有像斯堪的纳维亚农民所做的那样,组织成集团向国家争取权利。随着佛教和道教的流传,独立的宗教团体在隋唐时期蓬勃兴起。在中国历史的不同时期,这些宗教团体发挥反国家的作用,从红巾军到太平天国。但宗教始终只是小宗派现象,在正统儒家当局的眼中是可疑对象,从没能代表强大的社会共识,也不能以法律监护人的资格来限制国家权力。

中国王朝的重大遗产是高品质的威权政府。世界上几乎所有成功的威权现代化者,包括韩国、新加坡,现代中国大陆、台湾地区,都是分享中国共同文化遗产的东亚国家,这不是偶然现象。很难在非洲、拉丁美洲或中东,找到像新加坡的李光耀或韩国的朴正熙那样素质的威权统治者。

但明朝和中国其他历史时期的经验,提出一个令人不安的问题:在没有法治或负责制的情况下,良好统治能否长久。如遇坚强能干的皇帝,该制度卓有成效,雷厉风行,简直令人难以置信。如遇变化无常或庸碌无能的君主,他们大权独揽,经常破坏行政制度的效率。武则天清洗官僚机构,安插自己不合格的追随者;明太祖废除丞相制,让继任者束缚于这一困境;明神宗完全不理政事,导致政府瘫痪。中国人视之为“坏皇帝”问题。

中国制度中确有一种负责制。皇帝接受教育,深感对人民的责任。他们中的优秀者,尽量回应人民的需求和抱怨。尽责的统治者还经常以人民名义惩戒手下官员,并依靠宦官网络来刺探谁在做好事,谁在做坏事。但制度中唯一正式的负责制是向上的,即对皇帝负责。地方官员必须担忧,宫廷如何看待他们的表现,但绝对不会在意普通老百姓的意见,因为后者无法依赖司法或选举的程序来反对自己。对普通中国人而言,遇上昏官的唯一求援是上诉,希望皇帝有可能获悉。即使是好皇帝,在如此辽阔的帝国中,要想得到他的注意简直是缘木求鱼。

……

然而,法治和政治负责制在中国是不存在的。滥权的绝大多数,并不来自暴政的中央政府,而是来自散布四方的各级地方官员。他们狼狈为奸,或偷窃农民的土地,或接受商人的贿赂,或漠视环保和安全的规则,或遵循历来地方官员所从事的。如有灾难发生,例如地震披露的豆腐渣学校工程和管理不善的公司的奶粉污染,中国人的唯一求援就是向中央政府上诉。而中央政府则不一定作答。有时,它会对犯法官员采取严厉措施,但在其他时候,它自己太忙,或心不在焉,或要应付更为紧要的事务。

法治和政治负责制本身很好,但有时会搅乱卓有成效政府的运作,如印度国家由于诉讼和公众抗议,而无法作出基建项目的决策;或美国国会由于说客和利益团体,而不愿面对像社会福利这样的紧迫问题。

但在其他时候,为维护卓有成效的政府,法治和负责制又属必不可少。在适当条件下,强大的威权制度可以建立非常有效的政府。政治制度要能承受外部条件的变化,以及内部领袖的变更。法治和负责制制衡国家权力,从而减少政府表现的参差不齐。它们约束最好的政府,但也防止坏政府的失控。相比之下,中国人从未能解决坏皇帝的问题。

光有制度还不够

传统中国为何发展不出本土的资本主义?这引起了广泛争论,包括马克斯·韦伯的《中国的宗教:儒教与道教》和李约瑟(Joseph Needham)的巨著《中国的科学与文明》。本卷目的不是为了参与争论,只是想解说,遏制资本主义在中国发展的大概不是由于良好制度的缺席。

现被认为与现代经济发展休戚相关的制度,明朝中国已拥有大部。它有强大和组织良好的国家,可提供稳定性和可预测性。卖官鬻爵和其他公开的腐败虽然存在,但不像 17 世纪的法国和西班牙(参看 23 章和 24 章)那么猖獗。㉖暴力处于控制之中,与很多当代发展中国家相比,中国实现了文官政府对军队的高度控制。其弱点当然是法治的缺乏,产权因此而受害于政府的朝令夕改。如我在第 17 章中所争论的,对经济增长而言,宪政意义上的法治并不是必须的。虽然土地不时被征用,尤其是在朝代初期,但国家得以维持几十年“足够好”的产权,在农村的征税也尤其偏低。今天的中华人民共和国,也有足够好的产权,以支持异乎寻常的经济增长。㉗

当然,明朝中国奉行经济上不理性的政策,严格控制商人和贸易。它对食盐生产的垄断将价格人为提高,像法国和奥斯曼帝国一样,导致大量走私和腐败。对发展来说,政策远远没有制度那么重要,朝令可以夕改,而制度的建立则艰难得多。

中国所缺乏的,恰恰是经济学家假设为人类共同特征的利益最大化精神。明朝中国的各行各业,都沉浸在巨大的满足之中。皇帝觉得没有必要收取力所能及的税赋,其他种类的革新和变更也都不值一试。下西洋总兵正使郑和远航印度洋时,发现了全新的贸易通道和文明社会,但没有激起好奇心,也没有后续的远航。下一个皇帝为了节约而削减海军预算,中国的大发现时代(Age of Discovery)刚刚开始,便告结束。同样,名叫苏颂的宋朝科学家发明了世界上第一座机械时钟,由水轮推动庞大多层的齿轮系统,因女真人攻陷首都开封而遭遗弃。时钟的部件散落各地,如何制作,乃至它的曾经存在,经过几代人就湮没无闻了。㉘ 阻碍明清中国取得经济增长的因素,今天已不复存在。早期西方评论家认为拖中国后腿的文化缺陷,现也不再是原因。20 世纪初,大家都嘲笑儒家理想中的士绅学者,留长指甲,除了当官,拒绝做任何其他工作,成为现代化的障碍。这一独有的士绅理想已在 20 世纪消失,但重视教育和私人进取的文化遗产仍然生龙活虎,非常有利于中国的经济增长。它体现在全世界无数中国母亲身上,省吃俭用,把孩子送到最好的学校,敦促他们在标准化考试中出人头地。导致明成祖的继任者取消远航的自满,已被异乎寻常的强烈意愿所取代,中国领导人渴望学习外国经验,如果合适便加以采用。首创门户开放的政治家邓小平说,“不管黑猫白猫,捉住老鼠就是好猫”。中国在前一世纪全球经济比赛中表现得如此糟糕,现在又如此杰出。较为信服的解释是它对科学、知识和革新的态度,而不是它的政治制度的根本缺陷。

第四部分 负责制政府

第 22 章 政治负责制的兴起

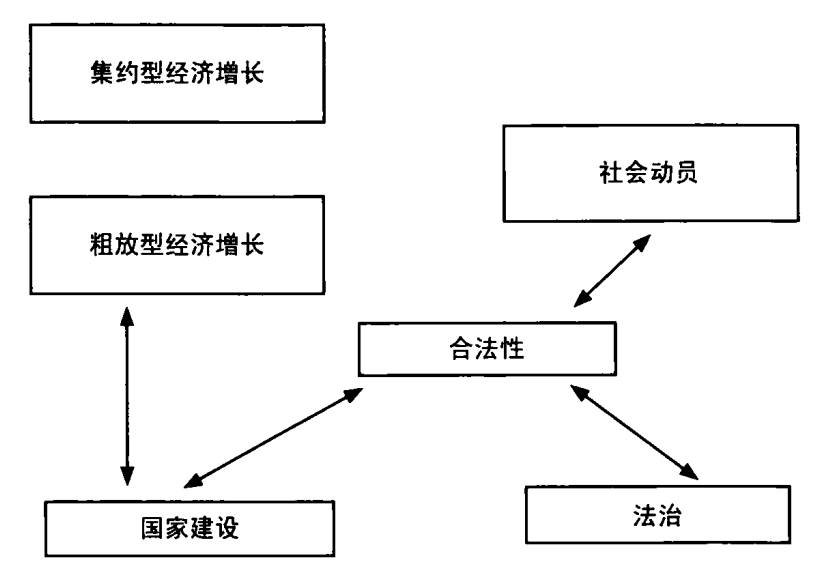

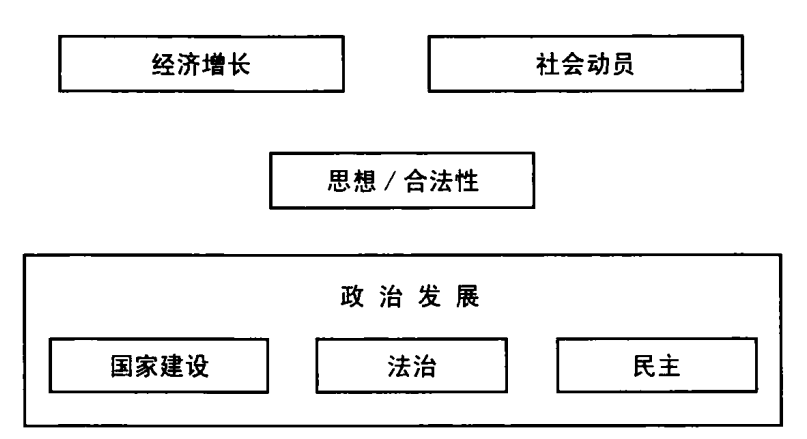

何谓政治负责制;欧洲建国的迟到反成自由的来源;辉格史观错在何处;比较各国才能理解政治发展;欧洲五种不同的结果

负责制政府意味着,统治者相信自己应对治下的民众负责,应将民众利益置于自身利益之上。

负责制可以多种方式获得,如道德教育,这是中国和受儒家影响国家所奉行的。君主接受教育,深感对社会的责任,并从老练通达的幕僚那里,接受经邦纬国的咨询。今天,统治者自称关心民众,但又不受法治或选举在程序上的限制,如此的政治制度,西方人士往往嗤之以鼻。但道德负责制在威权社会中仍有实际意义,约旦哈希姆王国与萨达姆·侯赛因治下的伊拉克复兴党(Ba’athist)政权形成明显的对照。它们都不是民主政体,但后者实施残酷和无孔不入的专政,主要为萨达姆亲朋好友的利益服务。相比之下,除了权力极其有限的议会,约旦国王无须对人民负责,但还在尽量满足约旦社会各团体的需求。

正式的负责制只是程序上的:政府愿意屈服于限制其随心所欲的机制。归根结蒂,这些程序(通常在宪法中得到详细说明)允许社会公民因政府渎职、无能或滥权而将之完全取代。今天,程序上负责制的主要形式是选举,其中最好的是成人普选的多党选举。但程序上的负责制并不局限于选举。在英国,对负责制政府的早期要求是以法律名义,公民相信国王也应服从法律。其中最重要的是普通法,基本上是由非民选法官所塑造,再加上非普选议会所制订的。所以,最早形式的政治负责制,其对象不是全体人民,而只是代表社会共识的传统法律,以及寡头的立法机关。我在此使用“负责制”,而不用“民主”,道理就在这里。

久而久之,民主渐渐发生。选举权逐一抵达更为广泛的阶层,包括无产男子、女子、少数种族、少数民族。此外愈来愈明显,法律不再依据宗教,而要求得到民主的批准,即使其执行仍留给专业法官。在英国、美国和西欧,程序上负责制的完全民主化,一直要等到 20 世纪。

姗姗来迟的欧洲建国

早期现代时期,欧洲国家建设者方才投入等同于中国和土耳其的工程——建造强大的中央国家,在全国领土上实施统一的行政管理,并宣称主权。这些努力开始得很晚,始于 15 世纪末,成于 17 世纪末。国家主权的理论来自学者的笔尖,如格劳秀斯(Hugo Grotius)和霍布斯。他们主张,真正享有主权的不是上帝,而是国王。

总的来说,欧洲君主在此项工程中遇上更大阻力,与中国或土耳其相比,欧洲社会中其他政治参与者组织得更为严密。国家建设继续进行,但经常遭遇有组织的反抗,迫使统治者寻找同盟以求折中。地主贵族早已根深蒂固,坚守在固若金汤的城堡,拥有独立的收入和军队。中国贵族从未获得如此的独立;如我们所知,奥斯曼帝国从不允许此种贵族阶层诞生。国家建设广泛开展时,西欧涌现了资本主义经济的元素。商人和早期制造商创造大量财富,不受国家的控制。自治城市愈益成熟,尤其在西欧,还依据自己的规则来组织自己的民兵。

欧洲法律的早期发展在限制国家权力上发挥重要作用。君主经常侵占百姓的产权,但漠视法律依据而随意没收私人财产的却很少。因此,他们并不享受无限的征税权力,为了资助战争还要向银行家借钱。就任意的逮捕或处决而言,欧洲贵族享有更多的人身安全。除了俄罗斯,欧洲君主也避免在自己社会中向精英发动赤裸裸的恐怖和威胁。

欧洲国家建设的迟到,恰恰是欧洲人后来享受的政治自由的来源。早熟形成的国家,如果缺乏法治和负责制,能对百姓实施更为有效的暴政。物质条件和技术的每一项进步,落在不受制衡的国家手中,便意味国家更有能力为自身目的而严格控制社会。

向平等进军

托克维尔(Alexis de Tocqueville)在《论美国的民主》中开门见山:过去八百年中,人人平等的思想在世界各地得到认可,这一事实是天赐的(providential)。①贵族的合法性——有人生来就高贵——不再是理所当然。没有奴隶的改变意识和寻求承认,主子和奴隶之间的关系就无法颠倒过来。这一思想革命有很多来源。所有的人,尽管在自然和社会的层次有明显差异,但在尊严和价值上却是平等的。这个概念是基督教的,但在中世纪教会的眼中,其实现并不在今生今世。宗教改革,加上印刷机的发明,赋予个人阅读圣经和追求信仰的权利,不再需要像教会那样的中介。始于中世纪晚期和文艺复兴时期,欧洲人已开始质疑既存权威,现在这种质疑得到进一步的加强。那时,人们开始重新学习古典文献。现代自然科学——从大量实证数据中提炼普遍规则,通过可控试验来测试因果理论——树立了新式权威,很快在各大学中获得建制化。它所孵化的科学和技术,可供统治者利用,但不受控制。

奴隶日益意识到自己的价值而变得理直气壮,这种转变表现在政治上,就是追求自己的政治权利。换言之,他们要求分享共同决策权。该权利曾存在于部落社会,只因国家兴起而湮灭。这项追求导致了社会团体的大动员,像资产阶级、农民和法国大革命中的城市“群众”,曾经都是治下的消极老百姓。

这项追求寓于普世的字眼之中,对现代负责制政府的兴起至关重要——如托马斯·杰斐逊在美国《独立宣言》中所宣告的,它是基于“人人生而平等”的前提。纵观人类历史的先前阶段,不同个人和团体为获得承认而斗争,但其寻求的承认是为他们自己、他们的亲戚团体和社会阶层;他们试图自己成为主人,而从不质疑主子和奴隶的关系。对普遍权利的新式理解显示,接踵而至的政治革命,不再以新的狭窄精英团体去替换旧的,而在为全体人口逐渐获得选举权而铺平道路。

思想变化的累积效果是极其巨大的。法国有中世纪机构三级会议,如有国家大事,可召集全国代表来开会作出决定。1614 年,玛丽·德·美第奇(Marie de Medicis)摄政王召开的三级会议,对腐败和税赋频发牢骚,怨声载道,但最终还是接受皇家的权威。到 1789 年,由于启蒙和人权思想的影响,它的再次召开遂激发法国大革命。②

如果没有权力和利益的潜在平衡,使参与者认为它是糟糕选择中最好的,单凭思想观念,还不足以建成稳定的自由民主政体。强大国家既执行法律,又受法律和立法机关的制衡,这种奇迹全靠社会上不同的政治参与者彼此之间维持大致的均势。他们当中,谁也不是龙头老大,便不得不达成妥协。我们所理解的现代立宪政体,就是这些不受欢迎、计划之外的妥协的结果。

自共产主义倒塌和亨廷顿的第三波民主化以来,我们目睹了这种动态。第三波始于西班牙、葡萄牙和土耳其在 20 世纪 70 年代的民主过渡;到 70 年代和 80 年代,再转移至拉丁美洲和东亚;随着 1989 年后东欧共产主义的倒塌而抵达顶峰。民主政体是最为合法的,甚至是唯一合法的,这种思想已传遍世界每一个角落。民主宪法在非洲、亚洲、拉丁美洲和前共产主义世界获得重订,或首次制订。但稳定的自由民主政体,仅占参与民主过渡国家的一部分,因为社会力量的对比,未能迫使不同参与者达成宪政上的妥协。这个或那个参与者——通常是继承了行政权威的——总会比其他参与者更为强大,并以他人为代价扩充自己的势力。

支持现代民主的启蒙思想在欧洲广泛传播,一直抵达俄罗斯。各国接受程度则有显著的差别,取决于不同政治参与者对自身利益所受影响的估量。要了解负责制政府的出现,必须了解欧洲各地既存的政治力量,有些提倡负责制,另一些并不反对专制主义的抬头。

仅了解一个国家等于不懂国家

我谈论欧洲时,好像它是与中国或中东作比的单独社会,但在事实上,它拥有政治发展的多种模式。现代宪政民主的故事经常基于胜利者的观点,即老是依据英国和其殖民衍生品美国的经验。在所谓的“辉格史观”(Whig history)中,自由、繁荣和代议政府的同步成长,被视为人类制度无可阻挡的进步,其始于希腊民主和罗马法律,铭记于大宪章,虽受到斯图亚特王朝的威胁,但在英国内战和光荣革命期间,获得了捍卫和昭雪。这些制度通过英国在北美的殖民地,再输给世界各国。③

辉格史观的问题,不是指它的基本结论是错的。实际上,强调征税在驱动负责制政府出现上的首要作用,大体是正确的。问题在于,像所有仅从单一国家历史出发所作的论证一样,它不能解释议会制度为何出现于英国,而缺席于情形相近的其他欧洲国家。这种史观经常导致评论家断定,已然发生的事必然发生,因为他们不清楚导致特别结果的复杂背景关联。

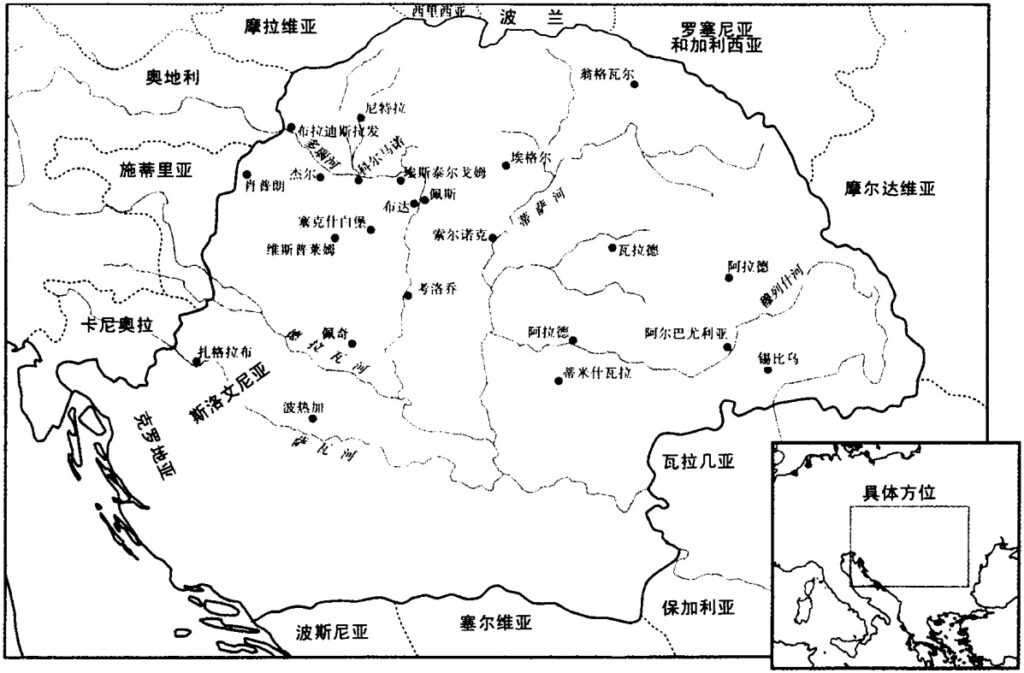

举例说明,在兰尼米德七年之后的 1222 年,皇家侍从阶层迫使匈牙利国王安德鲁二世(Andrew Ⅱ)签署让步的金玺诏书(Golden Bull),被誉为东欧的大宪章。该诏书保护精英免受国王的随心所欲,如果国王违诺,主教和议会要员享有抵制权利。但这诏书从没成为匈牙利自由的基础。这部早期宪法在限制匈牙利国王权力上颇为有效,实际统治权竟而落到了不愿自律的贵族阶层手中。该宪法并没开发新政治制度,以立法机关来制衡行政权力,反而阻碍了强大中央政府的出现,以致国家无法抵抗外来侵略。国王也无法保护国内农民免遭寡头的贪得无厌。到了 1526 年的莫哈奇战役,匈牙利完全丧失自由,成为奥斯曼帝国的战利品。

负责制政府兴起的任何解释,既要看成功案例,也要看不成功的。这样才能了解,为何代议制度出现于欧洲某地而专制主义却盛行于其他地方。从德国历史学家奥托·欣策(Otto Hintze)开始,已有人在作出努力。查尔斯·蒂利再接再厉,认为外部军事压力和征税能力是主要的变量。④最近的卓越努力来自托马斯·埃特曼(Thomas Ertman),他查阅的案例远远超过大多数比较历史研究,并对大部分观察到的差异作出了较为信服的解说。⑤

这种研究还无法成为政治发展的真正理论。说到底,能否创立这样理论都还是未知数。从社会科学的角度看,麻烦在于有太多变量,而没有足够案例。该理论尝试解释的政治结局,不仅是代议政府和专制主义的黑白之分。如下所述,至少有五种不同类型的国家在欧洲出现,其起源都需要得到解释。例如,法国和西班牙的专制主义,跟普鲁士和俄罗斯的就相当不同。事实上,普鲁士和俄罗斯彼此之间又有很大差异。有实证显示,发挥作用从而导致不同结局的变量,其数字是很大的,既有蒂利说的外部军事压力和征税能力,还有内部阶级关系的结构、国际谷物价格、宗教和思想、统治者和民众接受变量的方式。要想从这么多因果关系中,找出可预测性的普遍理论,其前景确实微茫。

我将在后续章节中,尝试描述欧洲政治发展的重要路径,以及与此相关的各种原因。也许可从一系列案例中概括出哪些因素最重要哪些最不重要,但远远不能成为真正的预测性理论。

欧洲的东周时期

在很多方面,1100 年的封建欧洲很像周朝的中国。有名义上的君主或统治朝代,但实际权力落到高度分散的封建领主手中。他们保持军队,维持秩序,主持正义,在经济上基本上自给自足。也像中国一样,有些王室凭借严密的组织能力、冷酷无情以及运气,而变得出类拔萃,并开始在愈益扩展的地域中巩固自己的领土。

15 世纪到 17 世纪,欧洲发生巨大的政治变动,导致强大国家的兴起,可与中国公元前 5 世纪到公元前 3 世纪的国家建设媲美。变更背景是人口的大幅增长,尤其是在 16 世纪,再加上人均财富的递升。这是一个全球现象,如我们以前讲到的,也影响奥斯曼帝国。它在欧洲造成的效果,比在中东也许更为良性。欧洲人口从 1500 年的六千九百万,增至 1600 年的八千九百万,增长率几近 30%。⑥大量金银来自西班牙在新大陆的殖民地,经济货币化在迅速流行。贸易增长开始超过国内生产总值的增长,从 1470 年到 19 世纪初,西欧商船的规模增长十七倍。⑦

这段时期的一开始,多数欧洲政体只是“领地国家”(domain states)。国王的全部收入来自自己的领地,只占他名义上统治疆土的一小部分。行政人员很少,来自国王家庭。实际权力分散在各级封建属臣手中。他们都是自治的政治实体,保持自己的军队,向自己的百姓征税,在地方上主持正义。如果自己是强大的男爵,就提供服务给国王。如果自己是较低等级的属臣,就提供服务给男爵。他们不是以税赋而是以自己的鲜血来履行义务,或亲自披挂上阵,或率领侍从。事实上,大多数贵族因此而免缴税赋。国王的领地可能散播于辽阔的疆土,分成数块,互不相连。他的王国只是各级属臣领土的拼凑图,甚至忠于敌对国王的属臣也会间杂其中。

到这段时期结束,大部分欧洲政治秩序已转化成国家体系。领地国家转化成缴税属国,君主的收入不仅来自国王自己的领土,而且来自他所能征税的整个疆域。管理这个制度需要更大的国家官僚机构,最开始是秘书处和财政部,以掌控收入的征集和支付。地方领主的自治受到严重限制,现在需要缴税,而不再提供服务。中央政府向农民直接征税,从而破坏了领主与农民的传统关系。欧洲教会的地产都被国家夺走,国家直接控制的领地显著增加。国家司法的领土也从互不相连的拼凑图,变换成相邻的一整片。例如,法国版图就是在那时形成现在熟悉的六边形。通过征服、联姻或外交,各国吸收弱小政治体而得以扩展。各国也开始渗透社会,以宫廷语言来统一和减少各地方言,调整社会习俗,在愈益增大的管辖区内,建立法律和商业的统一标准。

该变化的速度和程度颇不寻常,在很多方面可与东周时期的中国媲美,不同处只在最终幸存国家的众多,而不是大一统帝国。以征税为例,在哈布斯堡帝国内,1521—1556 年的征税为 430 万弗罗林(Florins),1556—1607 年便涨到 2,330 万。英国的平均年度税收,从 1485—1490 年的 5,200 英镑涨到 1589—1600 年的 382,000 英镑。卡斯提尔王国(Castile)在 1515 年征税 150 万枚达克特(ducat)金币,到 1598 年征税 1,300 万枚。⑧增加的税收用来支付更大更为专业的公共机构。1515 年,法国有七至八千官员为国王服务;到 1665 年,皇家行政人员升至八万。巴伐利亚政府在 1508 年有 162 名官员领取薪俸,到 1571 年增至 866 名。⑨

欧洲国家的早期发展植根于主持正义的能力,但到 16 世纪之后,几乎全是为了资助战争。这段时期的战争愈打愈大,几乎持续不断。其中大型的包括:法国和西班牙之间为争夺控制意大利的持久战;西班牙征服荷兰联合省的努力;英国、西班牙、葡萄牙、荷兰和法国在新大陆争夺殖民地;西班牙试图侵略英国;宗教改革之后日耳曼内的持续对峙(以三十年战争而告终);瑞典向中欧、东欧和俄罗斯的扩张;奥斯曼、哈布斯堡和俄国之间的战火连绵。

早期现代的国家除了基本治安和正义,没有提供多少服务。它们预算的大部用在军事开支。荷兰共和国预算的 90%,花在与西班牙国王的长期战争上。哈布斯堡帝国预算的 98%,用来资助与土耳其和 17 世纪新教政权的战争。17 世纪从头到尾,法国的预算上涨五到八倍。从 1590 年到 1670 年,英国预算增加了十六倍。⑩法国军队人数从 13 世纪的一万二千,增至 16 世纪的五万和 17 世纪 30 年代的十五万,再增至路易十四统治晚期的四十万。⑪

法律在欧洲发展中的作用

公元前第一个千年的中期,中国从少量贵族驾驶战车的战争,过渡到向全民征募的步兵战争。在 12 世纪和 13 世纪,类似的技术过渡也在欧洲发生,披甲戴盔的骑兵由配备弓矛的大批步兵所取代。跟中国的早期建国者不同,早期现代的欧洲君主没在自己领土上征募大量农民。查理五世(Charles V)投入战场的精锐军队,以卡斯提尔部队的步兵方阵(tercio)为核心,再配以来自国内外签有合同的雇佣兵。⑫欧洲的大规模征募仅出现于 18 世纪,但他们仍然不是国家权力的基础,直到法国大革命的国民征兵制(levee en masse)。相比之下,像秦国一样的东周列国,直接从骑兵的贵族战争过渡到大规模征募,中间没有雇佣兵阶段。⑬

早期现代的欧洲君主为何没像中国君主那样,直接征募自己领土上的大量农民?为何不以增税来付军饷,反而要依赖贷款和卖官鬻爵?

主要原因之一是欧洲的法治。我们在第 18 章中看到,它由宗教法律发展而来,在各领土上广泛流传。欧洲封建主义的整个等级结构,受到承继下来的法律的保护,将主权和权力有效地分配给各式从属政治体。农民受一系列封建法律和义务的束缚,主要是欠自己领主的。国王没有征募农民的法律权利,事实上,他甚至不能征募自己领土上的农民。因为后者的义务定得十分详细,可能没有军事服务。欧洲君主并不觉得自己可攫取精英的财产,因为后者可援引基于封建契约的古代权利。国家可以征税,但必须通过组织起来的各式会议(像法国的三级会议),以证明征税的正当性,方可取得许可。专制君主曾尝试削减这些会议的权力,但其操作仍局限于赋予君主合法性的法律总框架。国王并不觉得自己有权侵犯对手的私人安全,或任意拘留,或随便处死。(但要注意,这些规则很少用于非精英者,像农民和其他平民,他们还要再等到历史的后期。)

早期中国君主所实使的暴政,很少欧洲君主敢于尝试,不管是在封建时期还是早期现代。中国君主从事大规模的土地改革,任意处决当朝的行政官员,迁移整个区域的人口,疯狂清洗贵族对手。出现此类行为的唯一欧洲宫廷是俄罗斯。这种不受节制的暴力要在法国大革命之后,方才变得流行。当时,源于古老欧洲秩序的所有法律约束,被现代化一扫而空。

欧洲的国家发展必须应付限制国家权力的全套法律,懂得这一点很重要。欧洲君主试图扭曲、违反和回避有关法律,但其选择仍受成熟于中世纪的既存法律的限制。

国家建设的架构

为了投入战争,国家必须以愈益增大的规模动员资源。对资源的需求,导致更高水平的征税,想方设法将更多人口和社会资源纳入征税范围。财政资源的管理,促使国家官僚机构的扩大和机构的愈益合理化,以谋求最高效率。国家要有辽阔领土,以扩大税收基础;要有相邻领土,以达防御目的。政治异见会被敌人利用,因此有必要在整片领土上实施统一的行政管理。

欧洲的某些地区——日耳曼和东欧的一部分,还有像瑞士那样的地理隔离地区——没有面对早期的军事竞争,因此组织现代国家较晚。所有的其他强国——法国、西班牙、英国、荷兰、瑞典、俄罗斯、哈布斯堡帝国、波兰、匈牙利等——从 15 世纪以来,都面对军事开支和中央集权的需求。⑭

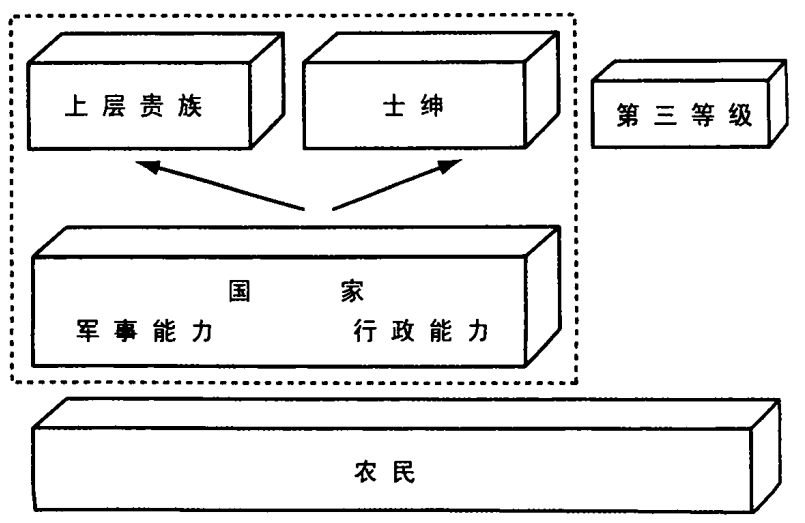

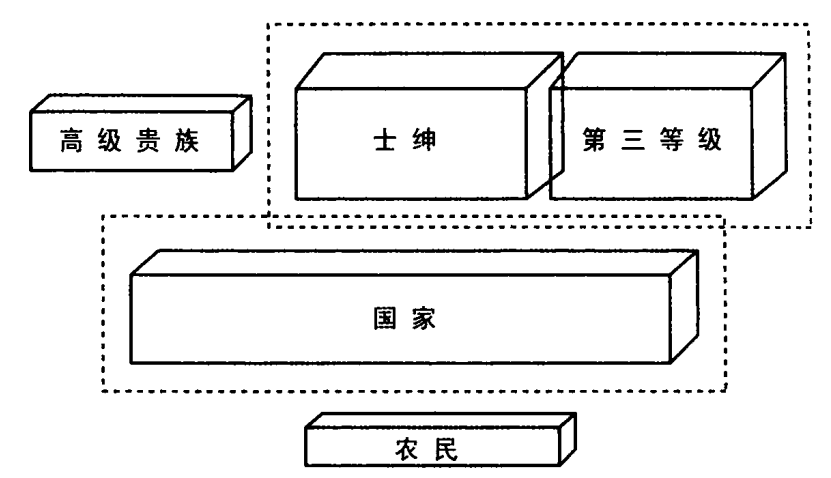

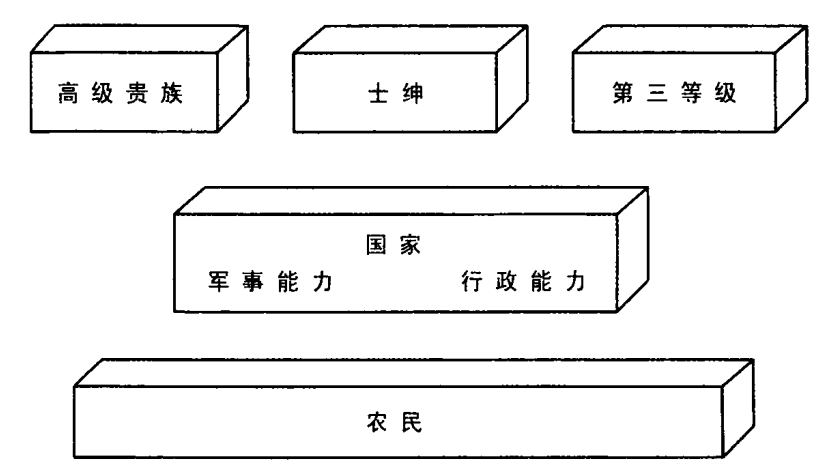

欧洲历史此时的政治发展,体现在集权国家和抵抗团体之间的互动。如果抵抗团体单薄且组织不良,或被国家收买去帮助榨取他人的资源,那里就出现专制政府。如果抵抗团体组织良好,中央政府无法颐指气使,那里就出现较弱的专制政府。如果抵抗团体与国家不相上下,那里就出现负责制政府,他们坚持“无代表即不纳税”的原则:愿意提供实质性的资源,但一定要参与如何使用的决策。

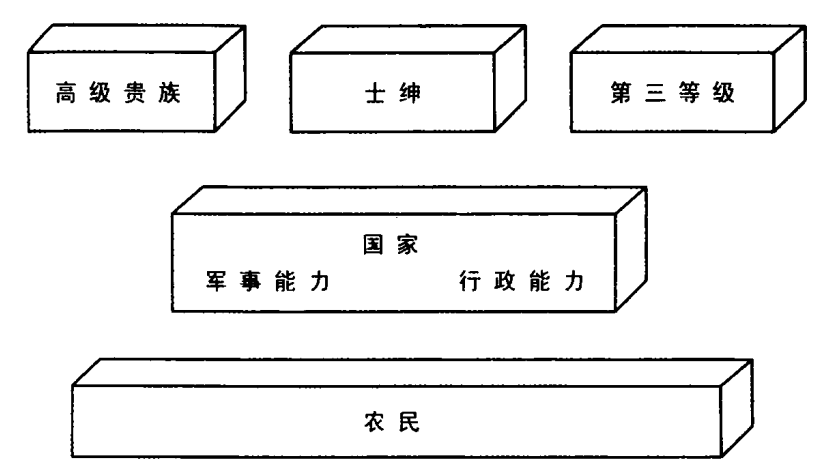

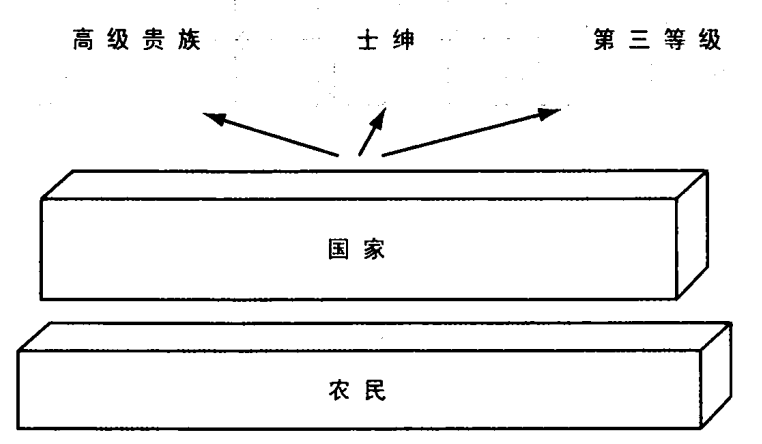

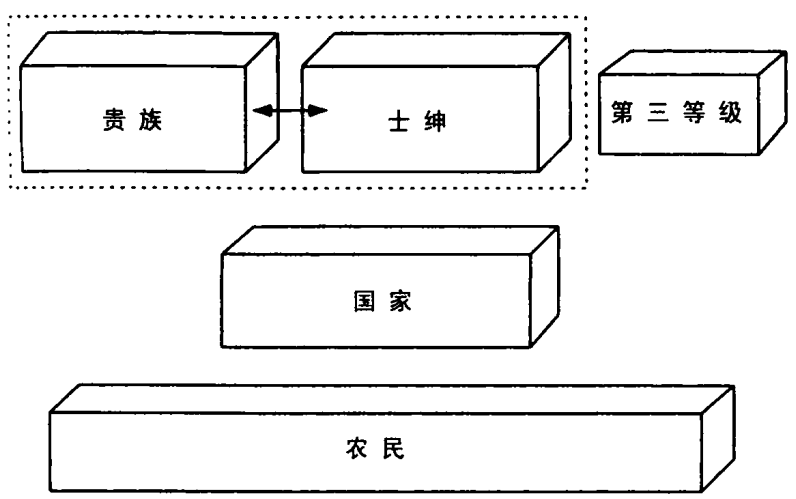

斗争的结果不是国家与整个社会的双边权利争夺战。粗略而言,斗争牵涉四支力量:中央君主政府,高级贵族,更为广泛的士绅阶层(小地主、骑士和其他自由人),包括市民在内的第三等级(资产阶级的雏形)。占社会人口大多数的农民尚不是重要参与者,因为他们还没动员起来,还没成为代表自己利益的社会集团。

对国家集权的抵抗程度,取决于国家之外的三个群体——高级贵族、士绅、第三等级——能否合作,以对抗皇家权力。它也取决于每个群体所显示的内部凝聚力。最终,它还取决于国家本身的凝聚力和使命感。

在后续章节中,我将显示四个欧洲国家建设的结果,以及这些结果为何迥然不同的原因。这个分类覆盖了最为纷纭的案例,从最为代议的到最为专制的。它们是:

1.软弱的专制:16 世纪和 17 世纪的法国和西班牙君主政体,代表了新型的专制国家,在某些方面,比荷兰和英国更为集权,更为独裁。另一方面,它们仍不能完全支配社会上的强大精英,更重的税赋落到了最无力抵抗的阶层。它们的中央政府仍是家族的,事实上,其家族制的程度日益增长。

2.成功的专制:俄罗斯君主政体收买贵族和士绅,使之变成完全依赖国家的服务阶层。能够这样做,部分原因在于三方都有共同利益,都想将农民绑在土地上,并向其征收最重的税赋。当时的政府仍是家族制的,但阻止不了俄罗斯君主对贵族阶层的恐吓和控制,其程度远远超过法国或西班牙国王所做的。

3.失败的寡头制:匈牙利和波兰的贵族一开始就向国王权力施以宪法限制,导致后者一直软弱,无法构建现代国家。软弱的君主政体无法保护农民利益,以对抗贵族阶层的残酷剥削;也不能提取足够资源来建造国家机器,以抵御外来侵略。这两个国家都没建成非家族的现代政府。

4.负责制政府:最后,英国和丹麦发展出了稳定的法治和负责制政府,同时又建成能发起全民动员和防御的中央国家。英国如何发展议会制度,这是耳熟能详的故事。斯堪的纳维亚通过不同的政治进程,却获得同样结局。到 19 世纪末,一个成为自由派国家,另一个奠定了社会民主主义国家的基础。法律和负责制的原则早已深植人心。

除了上述这些,还有其他重要的变量和结局。荷兰共和国和瑞士联邦,代表了另一类通向负责制政府和法治的共和途径。普鲁士君主政体虽然没有负责制,却发展了法治和强大的现代国家。我无法一一介绍这些和其他边缘案例。重要的是弄清大致的相关条件,哪些支持负责制政府,哪些支持不同形式的专制主义。

第 23 章 寻租者

法国的财政危机导致家族政府的兴起;总督和中央政府的成长;法国精英把自由当作特权,遂无法付诸集体行动;法国政府的致命弱点,既无法控制自己的精英,也无法向其征税

法兰西王国呈现极端矛盾的形象,既强大,又充满潜在的虚弱。参观过巴黎郊外凡尔赛宫的人都会明白,路易十四时代的欧洲人为何如此敬畏法国君主政体。相比之下,腓特烈大帝(Frederick the Great)在波茨坦的无忧宫(Sanssouci)似乎只是小木屋。17 世纪晚期,路易十四的英国和荷兰对手,把法国看作幅员辽阔、富有、强大、野心勃勃的陆地强权,时时在威胁整个欧洲的自由,有点像冷战期间美国人眼中的苏联。法国君主政体是欧洲国家建设进程中的急先锋,为建立现代中央行政国家打下基础。托克维尔在 19 世纪 40 年代写道,与他同代的法国人相信,他们的国家只是伴随法国大革命而出现的。如他所证明的,其基础却在两个世纪之前就打下了,法兰西王国的国王“越过大革命的深渊,与现代法国握手”。

同时,法国的国家大厦建造于腐烂和倾圮的地基。当 1715 年 9 月路易十四去世时,他的国家已彻底破产。皇家债务几达 20 亿里弗(livre),这还不包括 6 亿里弗的政府短期债券。法国的债权人已拥有直到 1721 年的未来税收,光是按期偿付连本带利的债务,便已超过可预期的未来税收。①这般险恶的财政并非新鲜事,路易十四的激进外交只是使之急剧恶化。法国国王为打造中央国家,持续一个多世纪,与地方有权有势者达成异常复杂的交易,后者以现金换取各式特权与豁免。国家逐渐蚕食所有百姓的自由,并以无法持久的方式将未来抵押给腐败的公职人员。它无法达到专制主义的更高阶段,像中国在数世纪之前所实现的。最后出于规范,它必须尊重它尝试掌控的社会阶层的利益,还必须尊重承继下来的法律。等到那些社会阶层被大革命的浪潮卷走,真正的现代国家才得以浮现。

在很多方面,法国君主政体的处境与当代发展中国家很相似,它们都把法治当作抵达目标路上的讨厌障碍。政府非常挥霍,将大笔资金投入战争,不愿花在补助金或社会福利上。由此而生的预算赤字必须找到资金,君主政体为此而四下寻觅。只要有逃之夭夭的可能,它都会牵强附会、扭曲、违反有关法律。但跑了和尚跑不了庙,最终,它还是要回到同一群债权人那里,去寻求新的资金。这种困境的唯一出路就是君主政体征用精英的财产,那也是大革命最终付诸实现的。但这超越了旧制度的想象力或能力,它因此发现自己陷入了永久的经济危机。

同时,政府寻求资金的对象,即法国社会,也无法反过来坚持负责制的基本原则。原因在于,不同经济阶层之间缺乏社会团结,或社会资本。贵族、资产阶级和农民,在更早历史时期曾有过团结,但现在彼此不抱同情。跟英国的情形不同,他们不相信自己是单一国家的一部分。这三个阶层内部又分化成自尊的等级,每一等级非常在乎自己的特权,以及相对于下一等级的优越地位,并不在乎政府掌控自己的阶层或国家。自由被当作特权,如托克维尔所说,在大革命的前夕,法国社会中“愿意为共同目标而一起奋斗的尚不满十人”。

在争夺主导地位的斗争中,中央国家和抵抗团体如果组织得不够严密,便出现弱的专制主义。法国的结局偏向于专制主义,但它非常脆弱,招架不住以人权为合法性基础的启蒙思想。

家族专制主义的起点

第一任波旁国王亨利四世在 1594 年加冕,其时,法国离统一国家或现代国家还很遥远。早期的法国国王以巴黎附近地区为权力基础,聚集数个公国,分别是勃艮第(Burgundy)、诺曼底(Normandy)、布列塔尼(Brittany)、纳瓦拉(Navarre)、朗格多克(Languedoc)。但在语言和习俗上,各区域之间仍有很大差异。王国一分为二,分别叫作财政区省(pays d’élections)和三级会议省(pays d’états)。前者是巴黎附近地区,构成国家的核心。后者是新近扩张的,处于疆土的边缘,使用不同的法律规则。此外,宗教改革又造成宗派分裂。天主教同盟和胡格诺派之间的宗教内战,要到原是新教徒的亨利四世皈依天主教,方告结束。他在 1598 年颁布南特敕令(Edict of Nantes),把天主教当作国教,但授予新教徒同等权利。

从波旁王朝到 1789 年大革命,法国的国家建设追随两条平行途径。第一条,法国国家愈益集权,从属单元的政治权利愈益缩小。这些从属单元早在封建时期便已存在,包括所有的公国,曾是地方政府的独立贵族,以及愈益纳入国家的保护和控制的市政厅、行会、教会乃至独立的私营商业组织。

第二条涉及集权的方式。不像早期的中国国家,也不像 18 世纪在勃兰登堡—普鲁士涌现的德国,法国的中央国家,并未建立在非人格化的任人唯贤的官僚机构基础上,因此也谈不上官僚职能专业化和教育。恰恰相反,它变成彻底的家族化。国家经常缺乏现金,急需收入,便把官位卖给最高投标者,从军事将领到财政部、征税官的公职,都可以拿钱来换。换言之,政府的私有化直达它的核心功能,公职都变成世袭的私人财产。②

如果以委托人和代理人的关系来理解廉政,代理人遵循委托人的指示必须得到鼓励。那么,法国政府所创造的制度绝对是一场梦魇。实际上,它给寻租和腐败披上了合法化和制度化的外衣,允许代理人在履行公职时谋取私利。事实上,租金一词(rente)就源自法国政府出售公职的实践,例如,出售征收特定税赋的权利,让买主获得长年累月的收入。③如果现代公共管理是公私分明,那么,法兰西王国代表了彻头彻尾的前现代制度。所以,法国国家只是现代和家族元素奇特而又不稳定的混合物。

中央行政国家和家族化公职的发展相互纠结,无法分开追踪它们的发展。法兰西王国的财政制度高度复杂,反映出它零敲碎打的发展过程。各种税项中最重要的是土地税(taille),直接征于农产品,由农民负担。还有人头税和一系列间接税,征于国内运输的酒和商品。国家垄断制造的食盐也须缴税(gabelle)。④后续的国王还征收其他税赋,包括人头税(人均税)和所得税(vingtième)。

直接财产税很难评估,因为没有制度来维持最新的人口普查,以及居民和资产的登记,像中国、奥斯曼和英国所做的那样。⑤富有家庭自然不愿诚实公开自己的资产,不然,他们的税赋就会上涨。⑥间接税的征收也很难,考虑到法国辽阔的疆土(如与英国相比)和分散的数千市场。17 世纪的法国经济尚未完全货币化,用来缴付现金税的硬币总是短缺。在这段时期,法国仍然是农业社会,那些在技术上容易收集的,如进口关税,尚没能提供实质性的收入。⑦

税赋制度的真正复杂性在于各种免税和特权。封建法国在中世纪晚期开发了两层会议的制度,一层是全国三级会议,另一层是一系列的地方或省级会议——又称为高等法院(sovereign courts, or parlements)——国王需要与之交换意见,以获得征收新税的许可。⑧为了鼓励各省加入法国的疆域,他授予省级会议特别的恩惠,承认地方精英的习俗和特权。税制因地区而有所不同,尤其是在财政区省和三级会议区省之间。贵族利用软弱的国王来为自己赢得各种豁免,从直接税到自产货物的消费税。这些免税和特权,开始自贵族向外扩散,抵达城市富有平民、皇家官员和各级地方官员等。赢不到免税的就是非精英者,即构成国家人口大多数的农民和工匠。⑨

公开出售公职的做法(venality,即捐官制或卖官鬻爵制)始于 16 世纪。法国为控制意大利,发动了与西班牙的持久战争,因此承担急需国家收入的压力。其时的国王光凭自己的收入尚不够支付战争费用,所以开始向意大利、瑞士、日耳曼南部新兴的金融中心举债。法国的信用从来不高,在 1557 年拒绝还债给“大借款”的银行家联盟后,更遭受极大的损害。它也拖欠为其打仗的外国雇佣军如瑞士人的薪金。在 1602 年,法国欠下 3,600 万里弗,债主是瑞士的州和市,以及指挥其军队的瑞士上校和上尉。法国政府一旦违约,瑞士雇佣军就停止参战。⑩

为了解决信用问题,国家的对策是通过一种租赁机制出售公职给私人。与普通放贷相比,租主享有该公职所控制的特定长期收入。他们至少在财政区省负责征收土地税和其他税项。由于税赋经过自己的手,他们得到取回本利的较大保障。内部财政(inside finance)的制度由此而生,国家财政的主要来源不再是私人银行家,而是已属国家机器一部分的富人。后者因自己的投资,而与国家沆瀣一气。

到头来,这些租金的信用也靠不住。政府很快将矛头指向租主,要求重新谈判相关条款。在亨利四世和财政部长叙利(Sully)治下,国家在 16 世纪早期想出一个新花样官职税(paulette):租主如果愿意付费,可将自己的公职转变成世袭财产,以传给后裔。⑪家族制的复辟可以从早期天主教会的改革中找到根源,那时教会为现代行政管理树立了一个先例,将圣俸从圣职中区分开来(参看第 18 章)。前者享有经济租金,它的传袭因神职人士的独身而受到限制;后者是功能性职位,并接受官僚等级制度的约束。但是,一旦非神职的平民进入国家官僚机构,因为没有圣俸或封建领地的许诺,便想方设法保住工作和照顾子女。法国政府也看到,让平民融入国家,变成了削弱古老贵族影响的有效措施。追求公职的最大客源是第三等级的资产阶级成员,他们希望购买公职来提高自己的身份。所以,全面家族化渗进了法国公共行政的核心。

官职税的采用并没终止国家筹款的诡计。国家将征收间接税的权利出售给包税商。后者在保证国家获得固定税金之后,得以保留额外的税收。国家也出售征收新税种附加税(droits aliénés)的权利,很快使传统土地税相形见绌。此外,国家增加出售公职的数量,以压抑现有公职的价格,从而稀释持有人的产权。对公职的如饥似渴,甚至令该制度的创建者感到惊讶。路易十四问他的财务总监蓬查特兰(Pontchartrain),他是如何找到购买公职的新人的。蓬查特兰回答:“陛下……国王一旦设定一份公职,上帝就会创造一名购买它的傻瓜。”⑫

该制度造成的低效和腐败非常可怕。财政部公职颇受欢迎,通常为私人金融家所购买,因为可以提前知道国家可能的招标,从而占据对付竞争对手的优势。财政部长定期主持汇票和其他财政记录的烧毁,以防秋后算账。⑬英国在发展公共财政和优化征税的高级理论,如亚当·斯密的《国富论》,而法国的征税却日益投机取巧、严重失调。⑭例如,法国各地的盐税高低不平,创造了人为的“盐税边界”,从而鼓励自低税地区朝高税地区的走私。⑮最重要的,法国财政制度特地鼓励寻租。富人不愿投资于私人经济中的产业,宁可购买不会创造财富只会重新分配的世袭公职。与其致力于技术革新,他们宁可挖空心思来与国家和税务制度斗智。这削弱了私人企业家的活力,使新兴的私人经济领域愈益依赖国家的援助。同时,英吉利海峡对面的私人市场却在蓬勃发展。

17 世纪晚期开发的法国财政制度相当落后,让穷人纳税,以支持有钱有势者。几乎每一个精英群体,从高级贵族、行会成员到资产阶级市镇,都为自己争取免税,把最沉重的税赋负担留给农民,这自然激起了一系列农民起义和反抗。为支持路易十四的战争而实施的增税,在 1661、1662、1663、1664、1665、1670、1673、1675 年都激起反抗。最后一次即是著名的法国红便帽起义。⑯它们一一遭受残酷的镇压。例如,1662 年的反税起义中,政府军带走五百八十四名俘虏,年过七十岁和不满二十岁的获得赦免,其余的都上了苦役船。⑰征税是为了支付军饷,但为了用武力执行征税任务,军队又必须自边境撤回,这不是在搬起石头砸自己的脚吗?它凸显了税收政策的根本教训:征税成本与百姓眼中征税当局的合法性,正好成反比。

总督和中央集权

17 世纪下半叶,在路易十三和首相黎塞留(Richelieu)、路易十四和马扎然(Mazarin)治下,法国财政危机以总督这一新建制为中央集权铺平道路。他们通常是年轻官员,前程全靠自己。如托克维尔所说,他们“并不是靠选举权、出身或买卖官职才获得手中权力”。重要的是,他们与地方精英或管理财政的鬻官等级制度全无瓜葛。总督通常是新近封爵的人,其直接下属即是平民。他们不像寻租者,巴黎的政府部门可随意予以辞退。中国为郡县配备官员,土耳其派人管理外省,现在法国发明了相同的制度。托克维尔继续说道:

然而,这些强势的官员在残余的古老封建贵族面前仍然黯然失色,仿佛消失于贵族所尚存的光芒之中……在政府内,贵族簇拥着国王,充实宫廷;他们统率舰队,指挥陆军。总而言之,贵族不仅是那个时代最令人瞩目的人物,连后代的眼光也常常停留在他们身上。若是有人提议任命大领主为总督,那便是对他的侮辱。最贫困潦倒的贵族,通常也会拒绝这样的职位。⑱

17 世纪中期之前,总督的派遣没有全盘计划,只是中央政府为应付特定麻烦而派出的。⑲渐渐地,他们愈益牵涉征税,尤其是传统上由地方官员监督的土地税。他们的篡权就是该世纪中期宪法危机的背景。

中央政府和地方参与者分享权力的斗争,主要涉及高等法院所发挥的作用。如前所述,法国有传统的两层会议制度。一层是省级会议,每省一个(其中最重要的是巴黎高等法院),另一层是全国三级会议。在中世纪晚期,法国国王定期召开全国三级会议来批准税赋,像英国议会一样。但没有它们,国王自己也能单独统治,这被视作专制权力的标志。从玛丽·德·美第奇摄政王的 1614 年,到大革命前夕的 1789 年,竟没召开过一次全国三级会议。代议制度在英国获得发展,在法国却没有。要弄清其中原委,必须了解高等法院为何在一国发展成为强大机构,在另外一国却没有。

代表地方精英利益的省级高等法院基本上是司法机构。跟全国三级会议不同,它们经常开会,可以成为对国王权力的制衡。国王如想颁布一项新税,就要来高等法院注册。高等法院通常举行公众讨论,遇上税务事项,会变得相当激烈。然后,高等法院可注册原封不动的法令,可修改,也可拒绝。不受欢迎的法令会在法庭上接受地方官员口头或书面的抗议。高等法院的权力很有限,因为国王可召开所谓的御前会议(lit de justice),将高等法院所拒绝的法令强行注册。⑳高等法院的抗议仅仅让国王蒙羞而已。

1648 年威斯特伐利亚和约(Peace of Westphalia)之后,该制度面临严重危机。其时,三十年战争的累计债款促使法国政府试图在和平时期继续战时的征税水平。巴黎高等法院的拒绝,最初导致马扎然打退堂鼓,从大多数的外省撤回总督。但高等法院领袖随后被捕,激起了所谓投石党(Fronde)的普遍叛乱。㉑从 1648 年到 1653 年,投石党运动分成两个阶段,代表了传统地方精英和贵族,对君主实施最终制裁,即武装叛乱。双方都有可能赢得内战,但到最后,政府政策激怒的各式社会参与者不能团结一致以取得军事胜利。

高等法院和贵族的失败,为法国政治制度的彻底集权铺平道路。17 世纪下半叶,路易十四和财务总监柯尔贝尔(Jean-Baptiste Colbert),故意将总督转化成国家工具,让皇家会议(Royal Council)赋予他们在全法国的统一权力。㉒他们被安插到每个省份,权力大为增加。他们开始招募和监督地方民兵,接管公共建设,负责公共秩序。救济穷人的义务,早已被封建贵族放弃,也变成由总督经手的中央政府的功能。㉓

国家建设过程中湮灭的自由,还包括城镇和市政的自治权。直到 17 世纪晚期,法国的城镇居民一直行使权利,以民主方式选出地方法官。他们维护自身权利,经常还获得国王的支持,作为削弱地方贵族的手段。㉔但到 1692 年,第一次废除选举,地方法官改成中央指派的总督。托克维尔对此作出评论:

值得历史大加蔑视的是,这场伟大的革命在并无任何政治目的的情况下完成了。路易十一之所以限制城市自由,是因为它的民主性质使他感到恐惧;路易十四之所以摧毁城市自由并非出于恐惧,真实情况是他把城市自由出售给所有能赎买的城市。其实他并不想废除城市自由,而是想以此为交易,即使他实际上废除了城市自由,那也绝非本意,而仅仅是基于财政目的的权宜之计。奇怪的是,这套把戏一成不变,竟然持续了八十年。㉕

托克维尔有一条非常有趣的评论。他所钦佩的新英格兰城镇是美国民主的基础,与中世纪的法国城镇一样,都源自相同的封建地方机构。到 18 世纪,两者却分道扬镳,原因在于法国中央政府的收买。㉖法国城镇政府开始受到寡头的控制,他们愈益通过买卖官职来获得公职,让自己出名。社区团结因而遭受破坏,除了掌控公职的精英,其他民众陷入冷漠。

政治集权的影响是非常深远的,建立了我们今天所知的更为划一的国家。1685 年撤销南特敕令,让天主教独霸一方,导致很多企业家和巧匠的新教徒移民到欧洲他处,甚至远赴北美和南非。中央政府现有更大权力,可以宣布新税,不用担心已被慑服的高等法院的反对,全国各地的税赋差异得以降低。投石党叛乱失败之后,贵族失去了其在农村的权力基础,反被召到宫廷。他们在那里直接为自己的补助金和免税进行游说,为觐见国王而忍受操纵。古老贵族争相出席路易十四的晨服仪式(levée),就是其中一例。贵族以真正的政治权力和财富作为代价,得以保留自己的社会地位。㉗仍然剩下的权力只是他们继续控制的领主法庭。我们在第 17 章中看到,此类法庭在英国逐渐纳入皇家的控制。所以,法国只在错误的地方获得统一:丧失地方上的政治自治,以致不能在社区问题上做出决定;保留了地方贵族掌控的不平等司法制度,以致人们更加不相信既有产权的公平。

中央集权的局限和改革的不可行

18 世纪早期,法国国家日益增强的权力践踏了个人权利,首当其冲的是产权。但它的做法,却是典型的欧洲方式,即通过操纵法律制度,而不是罔顾法律、纯用强力。要废除惯例的权利和约束,必须经过漫长的辩论,并依照封建法律秩序的规定,在政治上争个明白。因此,剥夺高等法院的权力,足足花费了将近一个世纪的时间。法国国王对反抗的农民非常残忍,对精英参与者却有不寻常的尊敬。在投石党叛乱遭受失败之后,两名带头造反的贵族蒂雷纳(Turenne)和孔代(Condé),要求并获得了路易十四的饶恕。如果这些人是中国贵族,他们和所有家人都会被处死。

路易十四死于 1715 年,身后的君主政体债台高筑。为了减少负债,国家诉诸类似保护费诈骗的伎俩。它掌控名叫司法堂(chambre de justice)的特别法庭,然后威胁要调查债权人的私人财务。几乎所有债权人或多或少都涉及腐败,便同意降低政府的欠债,以交换调查的取消。㉘用选择性的反腐调查来筹集收入,或胁迫政治对手,这种策略时至今日仍然流行。

新财政部长约翰·劳(John Law)上任后,法国尝试另一套应付债权人的办法。它创建国家银行,订出硬币换成钞票的固定比率,然后强迫百姓统统以硬币兑换钞票,如有不从,则以起诉、抄家、充公来威胁。过后,银行又毁约,让钞票在硬币的基础上一再贬值,实际上只想少付债务利息。约翰·劳宣称,个人手中的财产,只有用于国王认可的正当用途,方才真正属于个人,导致孟德斯鸠(Montesquieu)称他为“欧洲史上促进专制的最伟大人物之一”。但约翰·劳的制度最终证明无法实施,随后很快破产。㉙像近代的很多专政政体,法国君主政体发现,政治法令既不能建立投资者的信心,也无法取消经济的基本原理。

18 世纪时期,法国各式的社会和政治参与者,相互均势发生了重要改变。世界资本主义经济日益增长,提高了生产效率,导致物质财富和法国资产阶级的剧增。就重要性而言,这些经济变化却比不上同时发生的思想运动。关于人权和平等的启蒙思想,在欧洲迅速扩散,获得突如其来的胜利。18 世纪 80 年代重开三级会议,开会原因完全不同于先前:三级会议限制国王权力的权利,不再基于封建习俗的古老起源,而基于它们能代表享有平等权利的广泛公众。一般认为,法兰西王国的财政制度已变得非常可怕,既复杂又不公平。早先数代财政部长,使用各式花样来赖债和搜刮债权人,现在取而代之的是新见解:征税应该统一和公平,合法性来自法国人民推选的代表。

法国大革命和民主莅临的故事,大家都很熟悉,我不想在本书详尽叙述。我之所以提起,只是为了一个不同目的。18 世纪 70 年代和 80 年代的法国政治家,接受新思想的影响,尝试以和平改革的方式改造旧制度,但由于既得利益团体紧紧抓住政治权力不放,而屡屡受挫。

这样的努力有过两次。第一次始于路易十五和首相莫普(Maupeou)治下的 1771 年。莫普发起与高等法院的冲突,禁止他们彼此联系和举行罢工。对方拒绝听命后,莫普重组整个司法系统,并取消巴黎高等法院的大部分司法权。最重要的是,他废除司法等公职的出售,让由国王直接付薪的新法官取代寻租者。更为公平的新所得税也变成永久性的,所依据的是对资产更为严格和诚实的评估。政府由此向卖官鬻爵的整个制度发动正面进攻,所威胁的不但是捐官者的职位,而且是其家庭储蓄的投资。㉚

该行动引起极大反抗,反抗者既有捐官者的既得利益团体,也有新兴的民主公众,后者奋起支持寡头反抗专制权力的扩展。传统的家族精英,把自己对改革的反抗描绘成对独裁的抵制。颇不受欢迎的路易十五突然死于 1774 年,他的继承者路易十六(大革命期间被送上了断头台),最终被迫恢复高等法院所有的权利和特权。㉛

第二次是在杜尔哥(Anne-Robert-Jacques Turgot)担任财务总监的 18 世纪 70 年代。他是重农主义者,对政治改革不感兴趣,但深受自由经济思想的影响,希望使法国经济更趋合理化。在这点上,他很像现代发展中国家的财政部长。那些部长自己是技术专家,信奉新自由主义,在 20 世纪 80 年代晚期和 90 年代脱颖而出。杜尔哥废除了谷物的出口限制,以及旨在稳定面包价格的其他复杂规定。他进一步颁布法令,废除享有特权的行会,将劳役转换成地主的新税。所有这些,都可被视为现代化和理性的经济改革,在某种意义上,甚至是必需的。但它们遇上狂暴的抗议,不仅来自面临面包价格上涨的城镇穷人,还来自行会和其他依赖国家租金的既得利益团体。杜尔哥倒台,第二次努力终告结束。㉜

法兰西王国的政治制度无法自我革新。广大的寻租联合体获得权利,并在传统和法律中寻求保护,这就是国家权力的基础。他们的产权体现在公职中,但这是非理性和紊乱的,且多数又属不义之财。等到寻租者被非人格化和任人唯才的官僚所替代,现代法国方能涌现。如果政府正面攻击这些权利,就会使自己权力所依赖的法律制度变得非法。作为现代政治制度重要组件的法治,很早就在法国获得发展,远在负责制政治机构和资本主义之前。所以,它所保护的不是现代政治制度和自由市场经济,而是传统的社会特权和国家掌控的低效经济。即使等级制度高层,在思想上接受旧制度的破产和根本改革,他们也没有力量打破寻租联合体所建立的平衡。需要更为强大的力量,即制度外非精英团体的愤怒,借用革命来将之彻底摧毁。

抵抗法国专制主义的失败

如果说专制主义没在法国取得完全胜利,那么抵制它的社会团体,也没能向国家强加某种形式的政治负责制。事实上,后者的失败显然更为重要,源于他们未能团结一致、采取行动(参看图 2)。反抗场所应该是省级的高等法院和国家级的三级会议。这些法庭作出抗议、埋怨、辩论和抵抗,多次迫使法国君主政体撤回它们所反对的建议。但在革命前夕的三级会议之前,高等法院从没迫使君主政体接受自己高于行政机构的宪政原则。自然有人会问:这些封建时代遗留下的传统政治会议,为何没能参照英国的方式组织集体行动?这个问题并不局限于高等法院。在中世纪的英国和法国,城市也组织成自治的政治机构。为何前者最终发展成新英格兰城镇,后者却沦作被动的行政单位?

未以比较方式检视其他国家之前,我们尚不能回答这些问题。但我们可建议大致的分类,以缩小对有关原因的搜索。第一种解释,要在法国社会结构中寻找答案,如果不是更早,也要追溯到封建时代。政治学家托马斯·埃特曼认为,家族专制主义在法国、西班牙和意大利南部诺曼王国的兴起,肯定与罗马帝国崩溃之后那里自上而下的国家建设有关。卡洛林帝国之外的欧洲——英国、斯堪的纳维亚和部分东欧地区——平民和贵族之间存在更多的社会团结,并发展出了强大的基层政治机构,幸存至早期现代。在拉丁语的欧洲,这些地方机构的软弱,再加上中世纪以来的频繁战争,解释了应付专制主义的集体行动的缺席。日耳曼是卡洛林帝国的一部分,发展了非家族的专制主义。它不像西班牙和法国,没有那么早就陷入地理政治的激烈竞争。等到它真正面对军事威胁,可避免他人的错误,建立更为现代的官僚机构。㉝

托克维尔赞成的第二种解释,将法国失败归罪于并不遥远的近代。特别是他认为,法国贵族和平民之间缺少社会团结,是君主政体的故意挑拨所致。托克维尔解释说,欧洲各地的封建制度并没有特别悬殊的差异,庄园、城市、农庄都有类似的法律和社会团结。他的第二本著作《旧制度与大革命》,在第 9 章和第 10 章中提供了很多案例。地方上的法国领主和其平民属臣,每隔两星期出席领主法庭来裁判案件,就像英国的百户法庭。14 世纪的资产阶级在省级会议和三级会议中,都扮演积极的角色,只因遭到社会差别的排斥,才在后续世纪变得消极。“无代表即不纳税”的原则,在中世纪便已得到确立,不管是法国还是英国。㉞

对托克维尔来说,专制主义之下的法国社会不和,植根于家族制实践本身,并不植根于古代传统。“在人与人、阶层与阶层之间制造差别的所有方法,其中流毒最甚、最容易在不平等之上再添加孤立的,就是征税不公平。”麻烦始于 14 世纪下半叶:

我敢断言,自国王约翰被俘、查理六世疯癫而造成长期混乱、国民疲敝不堪之日起,国王便可以不经国民合作便确定普遍税则,而贵族只要自己享有免税权,就卑鄙地听凭国王向第三等级征税;从那一天起便种下了几乎全部弊病和祸害的根苗,它们折磨旧制度的余生,并最终导致它的暴毙。㉟

免税在所有特权中最受憎恨,随着税赋在 16 世纪和 17 世纪的稳定上涨而愈演愈烈。再加上卖官鬻爵,免税不只是某个社会阶层的特权,也变成个别家庭的特权。购买公职的个人,只要自己觉得安全,宁愿让同胞的权利受损。在英国,穷人享受免税特权。在法国,富人享受免税特权。

不平等的征税使人堕落,不管是贵族还是资产阶级。前者丧失他们的统治权,作为补偿,愈加死守世袭的社会地位。考虑到有那么多新近买爵的平民,旧贵族规定,很多公职需要候选人显示“四名祖先”(即四名祖父母)的贵族出身。暴发户自己挤入行列后,又尝试对后来者关上大门。资产阶级通过搬到城市和谋求公职,试图将自己与农民分开。他们原可投入企业活动的精力和雄心,现在转向公共权威所推崇的地位和安全。㊱

这还不是解释的终止。捐官和特权也存在于英国,但英国君主政体从没像法国那么有效地破坏议会团体的团结。托克维尔自己也承认,英国贵族从一开始起,与其说是世袭的种姓制度,倒不如说是真正的执政贵族(最佳者的统治)。才华超众的英国平民加入贵族阶层,比在其他欧洲社会更为容易,原因源自历史早期,现已模糊不清。我们再一次回到支撑龟的问题。很有可能,公职家族化本身也有赖一系列先在的社会条件,甚至被有意的政府政策所鼓励。

寻租的社会

法兰西王国就是今天所谓寻租社会的早期原型。在这样的社会中,精英花费所有时间来攫取公职,以保证自己的租金收入——在法国的例子中,那就是可以私用的长期固定收入的法律权利。

寻租联合体稳定吗?它持续几乎两个世纪,为法国作为主要大陆政权的崛起提供了政治基础。另一方面,我们知道冠冕堂皇的法国宫廷掩盖着严重的虚弱。最重要的是联合体之外的人们,都感受到愤怒和不公,这种感觉鲜明而强烈,最终在大革命中爆发出来。甚至联合体内的人,也不相信它的原则。如能彻底废除卖官鬻爵,君主政体会很高兴,曾在王国末期作出尝试。寻租者只顾自己,对他人存有很少同情。他们自己已深深陷入这个制度,所以无法容忍改革的想法。这是完美的集体行动难题:废除该制度,社会整体会受益匪浅;但制度参与者出于个人利益,便会阻止合作和变更。关于政治发展中法治的作用,法国的例子提供了教训。现代国家存在之前,法治便已出现于中世纪。它约束暴政,但也约束现代国家的建设。为了引进真正的现代社会,必须废除它所护卫的旧社会阶层和习俗。早期现代时期,对抗君主政体以捍卫自由,实际上是在保护传统的封建秩序和世袭的封建产权。而这封建产权,恰恰又与现代资本主义的经济秩序水火不容。政府觉得,它必须尊重传统精英的产权,既然不能直接征用,只好诉诸借贷和愈益离奇的财政花招。于是,家族统治如鱼得水。国家对法治的尊敬,反而帮助建立了高度不平等的社会,虽然尝试染指寡头精英的财富,但终告失败。所以,它只能在穷人和政治弱者身上筹集收入,从而加剧不平等,并为自己的灭亡铺平道路。 法国古老的家族制在革命中死去。不过,西班牙旧政权却创建了类似的制度,在 18 世纪躲过革命和改革,并将之输往拉丁美洲,后者不得不与这份遗产长期共处。

第 24 章 家族化跨越大西洋

拉丁美洲政府的特征未见于世界其他地区;早期现代的西班牙发展出与法国类似的家族专制主义;西班牙制度和其移植至新大陆殖民地

拉丁美洲大陆在地理、种族、文化和经济上具有极大的多样性,但各国又显示出共同特征,使拉丁美洲的政府模式,与东南亚、中东和非洲迥然不同。

到 21 世纪早期,拉丁美洲人口的大多数居住在世界银行标为“上中等收入”的国家。他们的年度人均收入在 4,000 到 12,000 美元之间,不但超过非洲的大部分国家,甚至超过快速增长的新兴国家,如印度和中国。①然而,经济增长趋于跳跃式,平均来看,仍远远低于 20 世纪中期以来的东亚国家。②第三波民主化以来,它在总体上成为世界上最民主的地区之一。随着民粹政府的兴起,例如在委内瑞拉,也出现了民主倒退。③

拉丁美洲在两个方面表现平平。第一是平等。该地区在收入和财富的不均上名列世界前茅。21 世纪的头十年,某些国家的不均水平略有下降,但仍相当顽固。④第二是法治。举行选举,使用民主负责制来摆脱不得人心的领袖,拉丁美洲国家做得都不错,但司法的日常工作却比较落后。这体现在治安不良、犯罪率居高不下、法庭程序堵塞、脆弱或无保障的产权、很多富人和强人的胡作非为。

这两个现象——不平等和脆弱的法治——互有关联。法治的保护在拉丁美洲通常只适用于极少数人,如大企业主管或工会成员。在秘鲁、玻利维亚和墨西哥,多达 60% 到 70% 的人口生存于所谓的非正式领域(informal sector)。这些人经常没有自己住家的房契,从事无照的商业,如果受雇,也不是工会成员,得不到正式的劳工保护。很多贫困的巴西人住在蔓延的贫民窟(favelas),政府当局袖手旁观,正义经常私下解决,有时还得靠犯罪集团。执法不公平更促进了经济不公平,穷人居住的世界基本上得不到法律保护。他们不愿投资于自己的家,因为没有明确的法律文件。他们身受犯罪之害时,也不愿信任警察。⑤

要发现不平等的来源很容易,其大部分都是承继下来的。很多古老精英的富有家庭是大地主,其祖先建立大庄园,又将之顺利传给后裔。很多拉丁美洲国家的财政制度,又使不平等得到进一步深化。经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development)的富裕国家,其财政制度主要用于从富人到穷人的再分配。它的实施可通过累进税制度(如美国),也可通过再分配政策,向低收入家庭提供资助和社会服务(如欧洲)。相比之下,拉丁美洲的财政制度只做很少的再分配,在某种情况下,再分配却给了相对优越的团体,像参加工会的公务员或大学生。正式领域的工人和各式精英,得以保住自己的福利和补助金。事实上,他们中的大多数在逃税方面相当成功。不像美国的累进个人所得税,拉丁美洲国家的税收很少来自个人。其富人擅长于隐藏自己的真正收入,或转移财产到海外,远离税务官的控制。这意味着,征税主要来自消费税、关税和增值税,落在穷人头上的便高得不成比例。

21 世纪初,拉丁美洲政府在管理宏观经济政策上大有长进,但这只是近况。其历史的大部分时期,拉丁美洲政府因预算赤字、公共部门大量举债、通货膨胀和国债违约而声名狼藉。⑥全洲范围的最后一次是在 20 世纪 80 年代初,墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、玻利维亚和其他国家都宣告延期还债,通货膨胀随之猛升。阿根廷在 20 世纪 80 年代末经历了真正的恶性通货膨胀,年增长率超过 1,000%。它在 2001 年又一次面临财政崩溃和国债违约。

在政治上,拉丁美洲的统治也与众不同。如上所述,该地区近来有很好的民主记录。但在 20 世纪 60 年代和 70 年代,即古巴革命之后,该洲所有大国都屈服于军事独裁。虽然民主根源可追溯到 19 世纪早期第一个独立国家,但拉丁美洲没有一个政权其民主政府的历史始终不断。除了菲德尔·卡斯特罗的古巴,该地区的独裁政府没能建成可被称为极权主义的强国,也没能掌控足够的强制力,实施真正的社会革命,如剥夺富有精英的资产和收入。该地区的威权政府从没能采取极端措施(很幸运),像苏联或中国共产党政权下那样的集体化,或中国“文化大革命”那样的大规模死亡。做不到的还有“选举式威权”(electoral authoritarian)政权,如查韦斯的委内瑞拉,它们甚至无法控制政权本身的犯罪或腐败。⑦国家权力的伤害,大多落在非精英身上。如 20 世纪 80 年代,危地马拉政府发动可怕的剿反,以反对原住民族的游击队运动。富有的精英学会与非民主政府和平共处,避开国家权力的锋芒,经常获益于制度化的腐败。

如果这听起来亲切,那是因为这使人忆起法兰西王国的统治模式。在拉丁美洲,这些先例来自非常相似的家族政权,即早期现代的西班牙。跟法国相似,西班牙专制国家在 1492 年之后勉强拼凑而成。由于无止境的战争,西班牙君主政体永远处于破产之中。它试图通过借贷来弥补预算赤字,但很快在债权人面前丧失信用,最终诉诸像法国一样的各式伎俩来筹集资金,包括债务一再重整、货币贬值和出售公职。事实上,这个外强中干的国家为了搜寻现金,将愈来愈多的公职,包括大部分军队,都售给私人企业家。其结果是如出一辙的内部财政,私人成功地获取了国家创造的寻租权。贪污现象比比皆是,卖官鬻爵完全腐蚀了公私之分。

同时,托克维尔所叙述的法国因素,也在西班牙削弱对专制主义的抵抗。贵族、士绅和第三等级,本来应该团结起来抵抗王室权力,但却由于国家向个人提供参与分享租金的机会,而陷入四分五裂。中世纪时,西班牙议会(Cortes,像法国高等法院和英国议会)必须批准新税。但到后来,它中止了其制衡国家权力的功能。对公职和级别差异的耿耿于怀,又阻碍了西班牙社会采取集体行动。

这就是移植到新世界的政治制度,借助于新西班牙(墨西哥)总督辖区(viceroyalty)和秘鲁总督辖区。此外,它治下的社会制度比欧洲的更为不平等。就像收复失地运动(Reconquista)之后的西班牙,新大陆也是军事征服得来的。但不像前摩尔人领土,新大陆有大量原住民。16 世纪 40 年代,在玻利维亚的波托西(Potosí)和墨西哥的萨卡特卡斯(Zacatecas)发现重要银矿,由此开创了庞大的采矿帝国。欧洲统治者享用开矿租金,做工的都是沦为奴隶的原住民劳力。编年史家注意到,奔赴新大陆的西班牙人,不是去做工,而是去当主人:他们“全靠印第安人的劳动、手工和汗水”。⑧从一开始,西班牙美洲的经济道德就不同于定居新英格兰殖民地的农民小地主。如果美国政治制度都以黑奴历史悠久的南方各州为基础,其结果就是拉丁美洲的殖民政府。

破产的西班牙国家

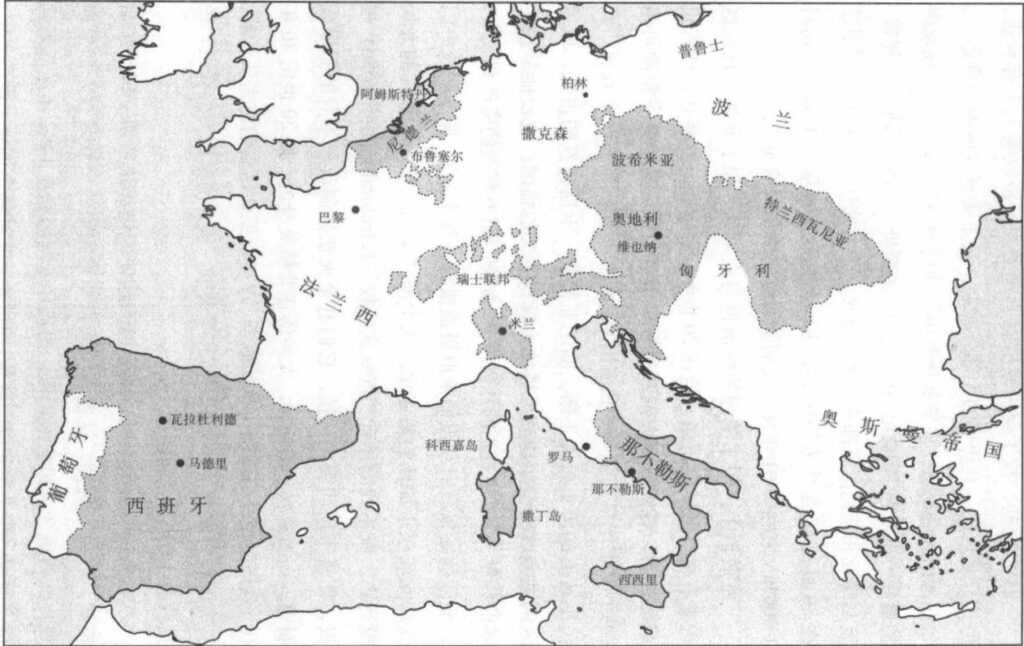

随着斐迪南(Ferdinand)和伊莎贝拉(Isabella)在 1469 年的联姻,现代西班牙国家迅速出现于世界舞台。该联姻合并了阿拉贡王国和卡斯提尔王国,再加上阿拉贡属下的领土加泰罗尼亚(Catalonia)、那不勒斯、西西里岛。联袂后的君主政体在 1492 年征服摩尔人的最后堡垒格拉纳达(Granada)。同年哥伦布前往新大陆,为西班牙争得西印度群岛(the Indies)。他们的孙子查理五世添加了包括低地国家(Low Countries)和弗朗什-孔泰(Franche-Comté)的勃艮第,到 1519 年当选为神圣罗马皇帝,更把奥地利哈布斯堡王朝的土地纳入版图。