您的购物车目前是空的!

序言

第一部分 国家之前

第 1 章 政治的必需

第 2 章 自然状态

第 3 章 表亲的专横

第 4 章 部落社会的财产、正义、战争

第 5 章“利维坦”的降临

第二部分 国家建设

第 6 章 中国的部落制

第 7 章 战争和中国国家的兴起

第 8 章 伟大的汉朝制度

第 9 章 政治衰败和家族政府的复辟

第 10 章 印度的弯路

第 11 章 瓦尔纳和迦提

第 12 章 印度政体的弱点

第 13 章 军事奴隶制与穆斯林走出部落制

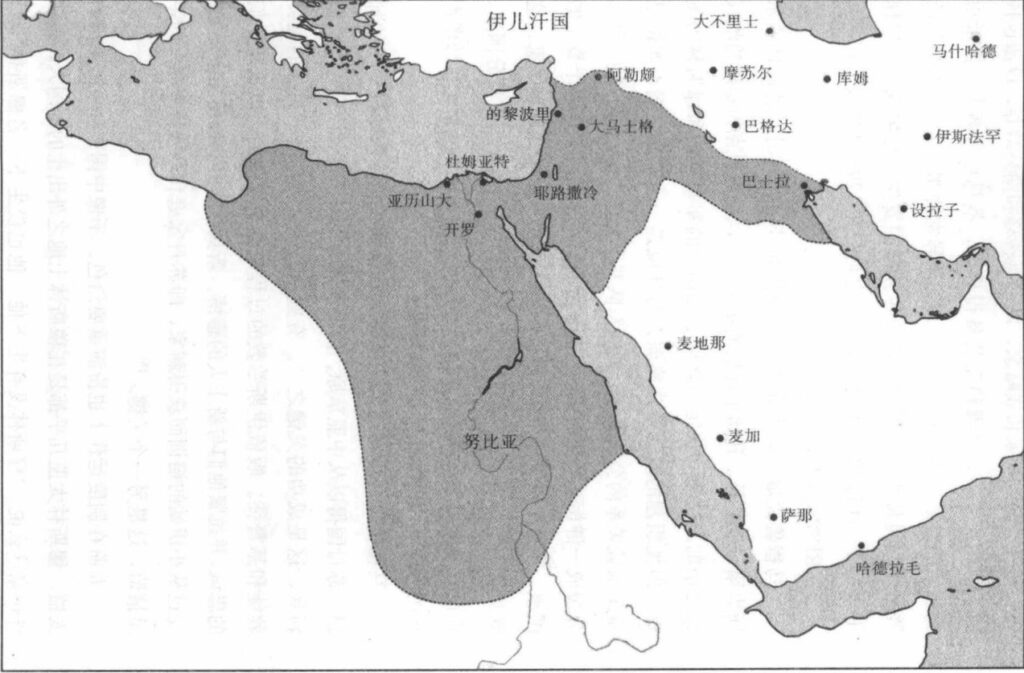

第 14 章 马穆鲁克挽救伊斯兰教

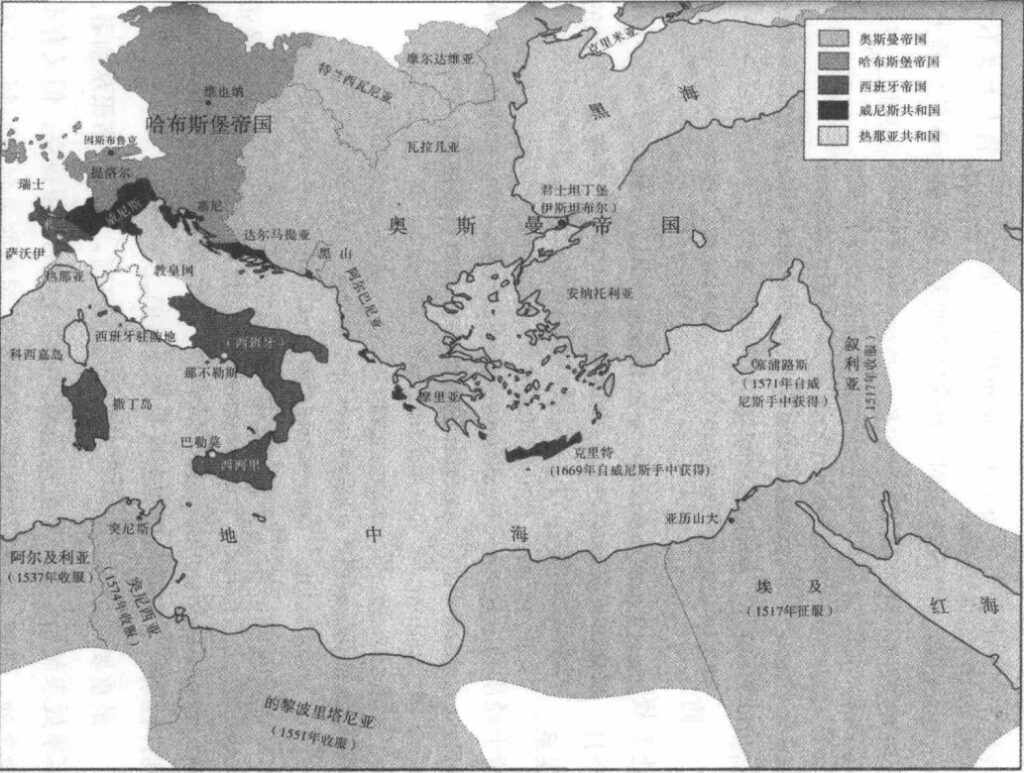

第 15 章 奥斯曼帝国的运作和衰退

第 16 章 基督教打破家庭观念

第三部分 法 治

第 17 章 法治的起源

第 18 章 教会变为国家

第 19 章 国家变为教会

第 20 章 东方专制主义

第 21 章“坐寇”

第四部分 负责制政府

第 22 章 政治负责制的兴起

第 23 章 寻租者

第 24 章 家族化跨越大西洋

第 25 章 易北河以东

第 26 章 更完美的专制主义

第 27 章 征税和代表权

第 28 章 负责制或专制主义?

第五部分 迈向政治发展理论

第 29 章 政治发展和政治衰败

第 30 章 政治发展的过去和现在

序言

本书有两个起源。第一,源于我的恩师哈佛大学的塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)请我为他 1968 年的经典之作《变化社会中的政治秩序》的再版撰写新序。①亨廷顿的著作代表了从宏观角度论述政治发展的新努力之一,也是我在教学中经常要求学生阅读的。它在比较政治学方面建立了甚多重要见解,包括政治衰败的理论、威权现代化的概念、指出政治发展是有别于现代化其他方面的现象等。

我在写新序时觉得,《变化社会中的政治秩序》尽管很有启发,但确实需要认真的更新。它的成书时间距离非殖民浪潮席卷二战后的世界仅十年左右。它的很多结论反映了那一时期政变和内战所带来的极端不稳定。但自该书出版以来已发生很多重大变化,像东亚的经济奇迹、全球共产主义的衰退、全球化的加速,以及始于 20 世纪 70 年代亨廷顿所谓的“第三波”民主化。政治秩序在很多地方尚未到位,但在不少发展中地区却取得成功。返回该书的主题,将之用于今日世界,似乎是个好主意。

我在思考如何修订亨廷顿思想时又突然省悟到,若要详细解说政治发展和政治衰败的起源,还有很多基本工作要做。《变化社会中的政治秩序》将人类历史晚期的政治世界视作理所当然。其时,国家、政党、法律、军事组织等制度(institutions,参见本书第 29 章“制度[机构]”一节的编者按)均已存在。它所面对的是发展中国家如何推动政治制度的现代化,但没有解释这些现代化制度在其发源地是如何成形的。国家并不受困于自己的过去,但在许多情况下,数百年乃至数千年前发生的事,仍对政治的性质发挥着重大影响。如想弄懂当代制度的运作,很有必要查看它们的起源以及帮助它们成形的意外和偶然。

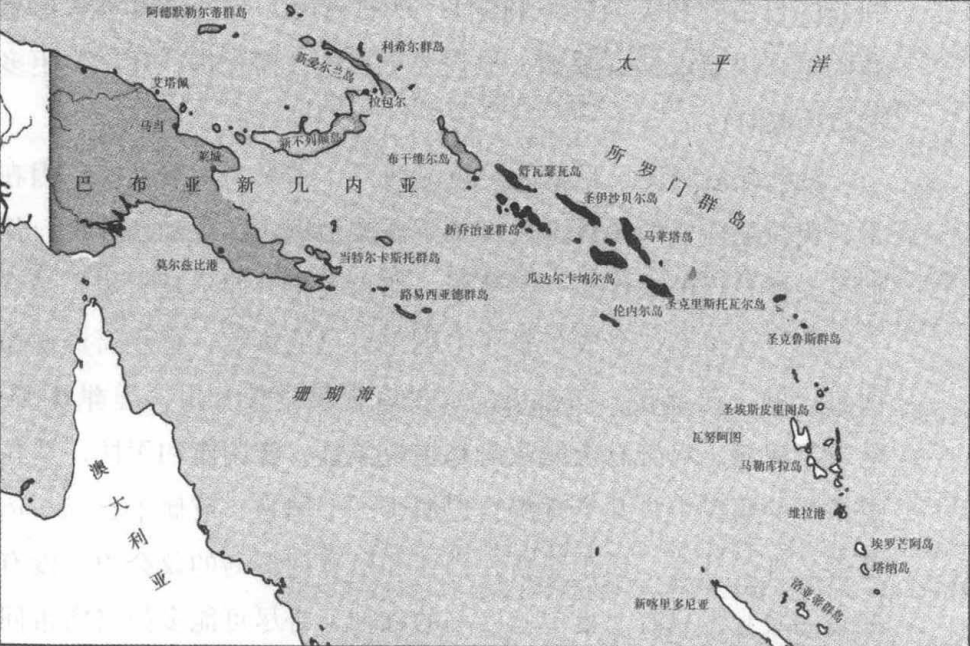

我对制度起源的关心又与第二份担忧紧密吻合,即现实世界中国家过于薄弱和最终失败的问题。自 2001 年 9 月 11 日以来,就政府濒临崩溃或不稳的国家,我一直在研究其国家和民族构建的难题。与此有关的更早努力,是我在 2004 年出版的《国家构建:21 世纪的治理与世界秩序》。②美国和广大的国际捐赠社区,大力投入世界各地的国家建设项目,包括阿富汗、伊拉克、索马里、海地、东帝汶、塞拉利昂、利比里亚。我本人也跟世界银行和澳大利亚国际发展署(AusAid)接洽,观察包括东帝汶、巴布亚新几内亚、印尼巴布亚省、所罗门群岛在内的美拉尼西亚(Melanesia)的国家建设问题。它们在建造现代国家方面遇到重大困难。

譬如,如何将现代制度植入美拉尼西亚社会,如巴布亚新几内亚和所罗门群岛。该社会以人类学家所谓的分支世系制(segmentary lineage)组成部落,而分支世系是指共享同一祖先的群体,其中的亲戚人数少至几十,多至数千。这些群体在本地被称为一语部落(wantok),它是英文词语“一种话语”的洋泾浜变种,即操同一语言的人群。存在于美拉尼西亚的社会分裂颇不寻常,巴布亚新几内亚拥有超过九百种互不通用的语言,几乎占世界现存语种的六分之一。所罗门群岛的人口仅 50 万,却有超过七十种的独特语言。巴布亚新几内亚高地的多数居民,从没离开过出生地的小峡谷,他们生活在一语部落内,与邻近的其他一语部落互相竞争。

一语部落接受头人(Big Man)的指挥,但没有一个人生来就是头人,也不能将之传给儿子。更确切地说,必须在每一代赢得该职。它不一定落在体力强壮者的头上,通常给赢得社区信任的人——以分配猪肉、贝壳货币和其他资源的能力为基础。在传统的美拉尼西亚社会中,头人必须时时小心,因为权力觊觎者可能就躲在背后。如果没有可供派分的资源,他就会失去其领袖地位。③

20 世纪 70 年代,澳大利亚准许巴布亚新几内亚独立,英国也承认所罗门群岛独立。它们都建立现代“威斯敏斯特”(Westminster)式政府,公民定期参加多党派的选举,以选出议会成员。在澳大利亚和英国,政治选择离不开中立偏左的工党和保守党(澳大利亚的自由党和英国的托利党)。总的来说,选民根据意识形态和政策来决定取向(譬如,他们要更多的政府保护,还是要更多的市场取向)。

但这种政治制度被植入美拉尼西亚后,结果却一片混乱。原因在于,美拉尼西亚多数选民投票不看政治纲领。更确切地说,他们只支持自己的头人和一语部落。如果头人(偶尔是女头人)被选入议会,这位新议会成员将尽力运用自己的影响,将政府资源搬回自己的一语部落,向自己的拥护者提供学校费用、埋葬开支、建筑工程等。尽管有全国政府和主权象征,如国旗和军队,美拉尼西亚的居民中没几个觉得自己属于一个国家,或属于自己一语部落之外的社会。巴布亚新几内亚和所罗门群岛的议会中,没有凝聚的政党,只有大批单枪匹马的领袖,将尽可能多的猪肉带回自己狭小的拥护者团体。④

美拉尼西亚社会的部落制度限制了经济发展,因为它阻止现代产权涌现。在巴布亚新几内亚和所罗门群岛,95% 以上的土地属于所谓的惯例(customary)土地所有制。根据惯例的规则,财产是私有的,由亲戚团体以非正式形式(就是说没有法律文件)一起拥有。他们对土地享有单独和集体的权利,地产的意义不仅在经济上,还在精神上,因为死去的亲戚都葬于一语部落的土地,其魂魄仍在徘徊。一语部落中的任何人,包括头人,都无权将土地卖与外人。⑤寻觅地产的开矿公司或棕榈油公司,必须与数百人谈判,有时甚至是数千人。此外,根据传统规则,土地产权不受时效法律的限制。⑥

在很多外国人的眼中,美拉尼西亚政治家的行为看来像政治腐败。但从传统部落社会的角度看,头人只是在履行头人历来的职责,那就是向亲戚分发资源。只是现在,他们不但拥有猪肉和贝壳货币,而且享有开矿和伐木权利的收入。

从巴布亚新几内亚的首都莫尔兹比港(Port Moresby)起飞,几小时就可抵达澳大利亚的凯恩斯(Cairns)或布里斯班(Brisbane)。在某种意义上,这一航程跨越了几千年的政治发展。在思考美拉尼西亚的政治发展时,我开始考虑:社会如何从部落层次过渡到国家层次,现代产权如何从惯例产权中脱颖而出,倚靠第三方执法的正规法律制度如何问世。美拉尼西亚社会从没见过正规的法律制度。如果想得更远,认为现代社会已远远超越美拉尼西亚,依我看来可能只是夜郎自大,因为头人——将资源派分给亲戚和拥护者的政治家——在当代世界依然到处可见,包括美国国会。如果政治发展的涵义就是脱离家族关系和人格政治,那我们必须解释,为何这些行为仍在多处幸存,为何看似现代的制度往往要走回头路。

在《变化社会中的政治秩序》中找不到有关答案,这段历史需要认真的梳理,以重温亨廷顿的主题。

因此就有了现在这本书,考量政治制度的历史起源和政治衰败的过程。这是两卷中的第 1 卷,涵盖从前人类时期到美法革命前夕的政治发展。本书与过去有关——事实上,它并不始于有记载的人类历史,而是人类的灵长目祖先。它的前四个部分讲述人类史前史、国家起源、法治、负责制政府。第 2 卷会一直讲到今天,特别关注非西方社会在追求现代化时受到西方制度的影响,然后再解说当代世界的政治发展。

阅读本卷时需要预先掂量第 2 卷的内容。我在本卷最后一章中讲得很清楚,现代世界的政治发展所遇到的条件,与 18 世纪晚期之前的截然不同。工业革命发轫后,人类社会退出了直到那时一直所身历的马尔萨斯式处境(Malthusian conditions),一种新动力被注入社会变化的进程,造成了巨大的政治后果。本卷读者可能觉得,这里叙述的漫长历史进程意味着,社会会受困于自己的历史;但实际上,我们今天生活在非常不同且动力多样的环境下。

本书涵盖众多社会和历史时期;我也使用自己专长之外的资料,包括人类学、经济学、生物学等。为了从事如此广泛的研究,我不得不几乎全然依靠二手资料。尽管我尝试让这些资料承受尽可能严密的专家过滤,但我仍可能犯了事实和解释方面的错误。对深入研究特定社会和历史时期的专家来说,本书很多单独章节是不够格的。但我认为,以比较方式作跨越时间和空间的考量,本身似乎就是一种美德。若全神贯注于特定题材,往往会看不清政治发展的大模式。

第一部分 国家之前

第 1 章 政治的必需

第三波民主化,时人对自由民主制前景的担忧;左右两派憧憬政府消亡,发展中国家却在身受其害;我们视各式制度为理所当然,但对其来龙去脉却一无所知

1970 年到 2010 年的 40 年间,世界上民主国家的数量经历一次高涨。1973 年,世界 151 个国家中,被“自由之家”(Freedom House)评估为自由国家的仅 45 个。自由之家是一家非政府机构,每年就世界各国的公民权和政治权提供量化评选。①该年,西班牙、葡萄牙、希腊是独裁政权;苏联和其东欧卫星国仍显得强大和凝聚;中国正卷入毛泽东的“文化大革命”;一群腐败的“终身总统”正在非洲巩固他们的统治;大部分拉丁美洲处于军人独裁之中。到了下一代,人们亲眼目睹巨大的政治变化。民主制和市场导向的经济,在中东阿拉伯之外的世界各地蓬勃兴起。20 世纪 90 年代后期,约有 120 个国家——占世界独立国家总数的 60%——成为民主制。②这一变化,即是亨廷顿所讲的第三波民主化。自由民主制作为预设,已成为 21 世纪初普遍接受的政治景观。③

潜行于体制变化之下的,是社会的一大转型。世界上一度消极的千百万民众组织起来,参与他们各自社会的政治生活,其结果是朝民主制的大幅转向。此次社会大动员,背后有众多因素:广为普及的教育,使民众意识到自我和周遭的政治环境;信息技术,使思想和知识得到迅速传播;廉价的旅行和通讯,让民众得以用脚来参与选举,特别在对政府不满时;经济繁荣,诱发民众渴望获得更齐全的保障。

第三波在 20 世纪 90 年代后达到顶峰。21 世纪第一个十年则出现“民主衰退”。参与第三波民主化的国家中,约有五分之一,不是回复到威权主义,就是看到其民主制度遭受严重侵蚀。④自由之家提及,2009 年是世界自由程度连续下跌的第四年,这是其自 1973 年创办自由度测评以来的首次。⑤

政治焦虑

21 世纪第二个十年伊始,民主世界出现若干形式的病状。第一种焦虑,取得民主进展的某些国家出现彻底逆转,如俄罗斯、委内瑞拉、伊朗。其民选领袖忙于拆除各式民主机构、操纵选举、关闭或鲸吞独立的电视和报纸、取缔反对派的活动。自由民主制不仅仅是在选举中获得多数;它由一套复杂制度所组成,通过法律和制衡制度来限制和规范权力的行使。很多国家,虽然正式接受民主合法性,却在系统性地取消对行政权力的制衡,并对法律发起系统性的侵蚀。

第二种焦虑,那些似乎走出威权政府的国家,却又陷入政论家托马斯·凯罗塞斯(Thomas Carothers)所谓的“灰色地带”,既非完全威权,也非货真价实的民主。⑥苏联的许多继承国家,如中亚的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦,即如此。1989 年柏林墙倒塌之后有个普遍假设:几乎所有国家将过渡成民主制,而民主实践中的种种挫折会随着时间的推移而获得逐一克服。凯罗塞斯指出,该“过渡模式”的假设是靠不住的,很多威权精英阶层无意建立削弱自身权力的民主制度。

第三种焦虑,无关乎政治制度能否走向民主化或保持民主化,而关乎它们能否向民众提供所需的基本服务。拥有民主制度这一事实,并不表明其治绩的优劣。未克履行民主所允诺的好处,可能是民主制度所面临的最大挑战。

乌克兰就是一个案例。2004 年,它给世人带来惊奇,成千上万的民众涌向基辅的独立广场,抗议总统选举的不公。这一系列抗议被称为橙色革命,引发新一轮选举,导致改革家维克托·尤先科(Viktor Yushchenko)当上总统。然而一旦当权,橙色联盟却一无是处,尤先科辜负支持者的期望。政府内部争吵不已,无法应付乌克兰的严重腐败,在 2008—2009 年的全球金融危机中,治下的国民经济陷入崩溃。2010 年初,当选为新总统的是维克托·亚努科维奇(Viktor Yanukovich)。而 2004 年被指控操纵选票、企图窃取选举成果从而触发橙色革命的,恰是此人。

困扰民主国家的,还有许多其他的治理失误。众所周知,拉丁美洲是世界上贫富最悬殊的地区。那里,阶级等级往往等同于族裔。其民粹领袖的上升,如委内瑞拉的乌戈·查韦斯(Hugo Chávez)和玻利维亚的埃沃·莫拉莱斯(Evo Morales),与其说是不稳定的起因,倒不如说是不均的症状。很多人觉得,名义上是公民,但在现实中却横遭排挤。持久的贫穷经常滋生其他社会功能的失调,如帮会、毒品交易、普通百姓的不安全感。在哥伦比亚、墨西哥、萨尔瓦多,有组织的犯罪活动威胁国家本身和其基本制度。不能有效处理这些难题,民主制合法性便会受到破坏。

另一案例是印度。自 1947 年独立以来,它一直维持颇为成功的民主制——考虑到其贫穷程度、种族和宗教的多元、幅员的广袤,此成就尤为惊人。(如以更长远的历史眼光来看待印度的政治发展,将会减少我们的惊异。这是本书第 10—12 章的主题。)但印度的民主,就像香肠的制作,越是近距离观察,其吸引力越是下降。举例来说,几乎三分之一的印度立法委员,现正遭受各式的犯罪起诉,有些甚至是重罪,如谋杀和强奸。印度政治家经常从事公开的政治交易,以政治恩惠来交换选票。印度民主的烂搅难缠,令政府在重大的基础设施投资上很难做出决策。印度众多的城市里,在漂亮耀眼的高科技中心旁,往往可见非洲式的贫穷。

印度民主明显的混乱和腐败,经常与中国快速和有效的决策形成强烈对比。中国统治者不受法治或民主责任的牵制:如想建造大水坝、拆除旧居以造高速公路或机场、实施即时的经济刺激,他们的速度远远超过民主的印度。

第四种政治焦虑与经济有关。现代全球资本主义,证明是高效的。其创造的财富,远远超越生活在 1800 年前任何人的梦想。自 20 世纪 70 年代的石油危机以来,世界经济几乎翻了四倍。⑦由于贸易和投资的开放政策,亚洲人口的大部已挤入发达国家的行列。但全球性资本主义仍未找到避免大幅波动的良方,尤其是金融业。金融危机定期折磨全球的经济增长,20 世纪 90 年代初是欧洲,1997—1998 年是亚洲,1998—1999 年是俄罗斯和巴西,2001 年是阿根廷。可说是罪有应得,此种危机最终在 2008—2009 年击中全球资本主义的老窝——美国。为促进持续的增长,自由的市场很有必要,但它不善于自动调节,特别在涉及银行和其他大型金融机构时。制度的不稳定最终仍属政治上的失败,即未能在国家和国际层次上提供恰当的管制。⑧

这些经济危机的累积,未必减弱把市场经济和全球化当作引擎的信心。中国、印度、巴西和其他所谓的新兴市场国家,凭借对全球性资本主义的参与,在经济上继续表现良好。但显而易见,开发恰当的管制以驯服资本主义的大幅波动,这一政治工作尚未完成。

政治衰败

就民主前景而言,上述情形涉及另一种紧急但又常被忽略的焦虑。政治制度的发展通常是缓慢和痛苦的,必须经历漫长岁月。人类社会一直在努力组织起来,以征服自己所处的环境。政治制度一旦无法适应不断变化的环境,便会发生政治衰败。制度的保存自有规律。人类是循规蹈矩的生物,生来就倾向于遵守身边的社会规则,并以超越的意义和价值来加固那些规则。周围环境改变时,便会出现新的挑战,现存制度与即时需求便会发生断裂。既得利益者会起而捍卫现存制度,反对任何基本变化。

美国政治制度可能正面临其适应能力的重大挑战。美国制度基于这样一种信念:集中的政治力量对公民的生命和自由构成了朝不虑夕的危险。因此,美国宪法设有广泛的相互制衡,使政府的某些部门得以防范其他部门的暴政。迄今为止,这个制度表现良好。因为在历史关键时刻,当强大政府是不可或缺时,其政治领导最终能达成共识,取得胜利。

很不幸,没有机制上的保障能够确保美国制度既防范暴政,又在必要时按照初衷来顺利行使国家权威。后者取决于对政治目的达成社会共识,这恰是最近几年来美国政治生活中所缺乏的。美国现在面对一系列巨大挑战,大部分与其长期财政困境有关。过去一代,美国人把钱花在自己身上,没有缴纳足够的税款。宽松的信贷,以及家庭和政府的超支,无疑是雪上加霜。长期的财政亏空和对外负债,威胁美国在世人眼中的国力根基。其他国家的地位,如中国,则获得相对拔高。⑨

这些挑战,如采取痛苦和适时的行动,没有一项是无法克服的。美国的政治制度本应促进共识的形成,现在反而加剧挑战的艰巨。国会两极分化,令法案的通过变得异常困难。国会中最保守的民主党人,仍比最开明的共和党人更偏向自由派,这是现代史中的首次。以 10% 或更少选票当选的国会议员席位,19 世纪末仍有将近 200 名,持续下降至 21 世纪初,仅剩 50 余名。此类席位,往往是两党争夺的主要对象。两大政党在意识形态上变得更加物以类聚,审慎的辩论日益退化减少。⑩这种分裂并非史无前例。但在过去,强势的总统总是能够驾驭此类分裂。而近来,则未见强大能干的总统。

美国政治的未来,不仅依赖政治,而且依赖社会。国会的两极化反映了一大趋势,即美国的社区和地域正在日益同质化。美国人选择在何处居住,从而在意识形态上自我排队。⑪跟志趣相投的人共处,这一倾向因媒体而获得增强。交流途径的多样化,反而减弱了公民的共享经历。⑫

国会的左右两极化、既得利益团体的成长和力量,都在影响美国政治制度应付财政挑战的能力。工会、农产企业、制药公司、银行、大批有组织的游说团,经常对可能损害其经济利益的法案行使有效的否决权。民主国家里,公民保护自己利益完全合理,也属预计之中。但到一定程度,此类保护将化作索求特权,大家的利益都变得神圣不可侵犯,社会为此而陷入困境。这解释了左右两派高涨的民粹主义愤怒,这种愤怒又进一步推动两极化,更反映出社会现实与国家原则的不协调。

美国人抱怨美国受制于精英和利益团体。这反映了从 20 世纪 70 年代到 21 世纪初,收入和财富的不均在与日俱增。⑬不均本身,不是美国政治文化中的大问题。美国强调机会均等而非结果均等。如人们相信,通过努力工作,他们和自己的孩子仍有公平机会获得成功,而富人是按规则取得成功的,那么如此制度仍是合法的。

然而在事实上,美国世代流动性的比率大大低于众多美国人所相信的,甚至低于传统上被认作僵化和等级分明的其他发达国家。⑭日积月累,精英们得以钻政治制度的空子,以保护自己的地位。他们向海外转移财产来避税,通过精英机构的优惠途径将优势传给下一代。该伎俩的大部在 2008—2009 年金融危机期间暴露无遗。人们痛苦地发现,金融服务业的报酬与其对经济的实际贡献没有直接关联。该行业动用相当大的政治力量,在前十年想方设法废除有关的管制和监督。金融危机发生后,它仍在继续抵抗新的管制。经济学家西蒙·约翰逊(Simon Johnson)指出,美国金融寡头的力量无异于新兴市场国家中的类似团体,如俄罗斯或印尼。⑮

没有自动机制可使政治制度适应不断变化的环境。因应不良,即政治衰败的现象,会在本卷的后半部得到详细介绍。埃及的马穆鲁克王朝没有较早接纳枪械以应付外国威胁,这并不是非发生不可的。最终击败他们的奥斯曼帝国,就这样做了。中国明朝皇帝没向老百姓征收足够税金以支撑一支强大的抗满军队,这也不是无可避免的。两件案例中的症结,都是现存制度的巨大惯性。

社会如不能通过制度上的认真改革,以应付重大的财政危机,像法兰西国王在 1557 年无力偿还“大借款”(Grand Parti,编按:此指 1555 年,法兰西国王亨利二世为支付战争开销,向里昂银行家大举借贷一事)后所做的,它就会倾向于采取短视的补救,最终却腐化自己的制度。这些补救屈服于各种既得利益者,即法国社会中有财有势的人。国家预算不平衡,导致破产和国家本身非法化,这一历史过程以法国大革命告终。

美国的道德和财政危机还没到达法兰西王国的地步。危险的是,其处境将会继续恶化,直到某种强大力量彻底打破这当前功能失调的制度均衡。

无政府幻想

我们对未来的甚多焦虑,如俄罗斯退回威权、印度腐败、发展中国家政府衰败、当代美国政治受制于既得利益者,均可用一条共同线索串起,那就是如何建立和维持有效的政治制度,虽然强大,但遵守规则,又承担责任。这么明白的道理,看上去像是任何四年级小学生都认可的。然而,想得更深一步,这又是很多聪明人迄今尚没弄清的。

让我们以第三波的退潮和 21 世纪初世界上发生的民主衰退开始。我认为,当前我们对民主传播的失败感到失望,其原由不在思想这个层次。思想对政治秩序极其重要,它是政府的合法性被接受的基础,它能够凝聚人心,并使民众愿意服从政府的权威。柏林墙的倒塌标志共产主义的破产,共产主义曾是民主制的主要竞争者。自由民主制因此成为被最广泛接受的政府形式,获得快速的蔓延。

时至今日,这仍是事实。用阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的话说,民主制仍是“预设”:“民主尚未获得普遍的实践,甚至未被普遍接受。但在世界舆论的大气候中,民主制已获得被视作基本正确的地位。”⑯世界上很少人公开钦佩弗拉基米尔·普京的石油民族主义、乌戈·查韦斯的“21 世纪社会主义”、马哈茂德·艾哈迈迪-内贾德的伊斯兰共和国。没有重要的国际机构将民主制以外的任何东西认作是公平合理的统治形式。中国迅速的经济增长,刺激了他人的忌妒和兴趣。但它的威权主义模式,不易解释清楚,更少被其他发展中国家轻易模仿。现代自由民主制享有如此威望,以致今日的威权政客,为了合法也必须上演选举,宁可躲在幕后操纵媒体。事实上,不但极权主义从地球上消失,连威权政客也往往假扮成民主人士来称颂民主制。

民主的失败,与其说是在概念上,倒不如说是在执行中。世界上大多数人极向往这样的社会:其政府既负责又有效,民众需要的服务能获得及时和高效的满足。但没几个政府能真正做到这两点,因为很多国家的制度衰弱、腐败、缺乏能力,甚至根本不存在。世界上的抗议者和民主倡导者,不管是南非和韩国的,还是罗马尼亚和乌克兰的,他们的激情足以带来“政权更替”,使威权政府蜕变成民主制。但如没有漫长、昂贵、艰苦、困难的过程来建设相关的制度,民主制是无法成功的。

有一种奇妙的想法,对政治制度的重要性视而不见,这几年来影响很多人。他们憧憬超越政治的世界,这种憧憬,不专属于左派或右派,他们各有自己的版本。共产主义之父卡尔·马克思的预测广为人知:无产阶级革命夺取政权后,私人财产废除,“国家消亡”。自 19 世纪的无政府主义者以来,左翼革命家认为,摧毁旧权力机构即已足够,没去认真思考何以代之,这项传统延续至今。反全球化的学者,如迈克尔·哈特(Michael Hardt)和安东尼奥·奈格里(Antonio Negri),建议削减国家主权,代之以互联的“群体”(Multitude),以铲除经济上的不公平。⑰

现实世界中的共产党政权,恰恰做了与马克思预测相反的事。它们建立庞大且暴力的国家机器,如民众不是自觉自愿,就逼迫他们参与集体行动。这影响了整整一代的东欧民主活动家。他们憧憬心目中的无政府社会,让动员起来的公民社会来取代传统的政党和集权政府。⑱这些活动家随后对无情的现实感到失望,因为没有制度,社会便无从治理,而建造制度又必然需要令人厌烦的妥协。共产主义垮台后的数十年,东欧是民主的,但对其政治或政治家来说,却不一定感到满意。⑲

右派中最流行的无政府幻想认为,市场经济令政府变得无关紧要。20 世纪 90 年代的网络繁荣期间,参照花旗银行前首席执行官沃尔特·利斯坦(Walter Wriston)的口吻,很多狂热者主张世界正在经历“主权的黄昏”。⑳新兴的信息技术在挑战传统上由国家掌控的政治权力,使边界变得不易管辖,使规则难以执行。互联网的上升,导致电子边疆基金会(Electronic Frontier Foundation)的约翰·巴洛(John Barlow)等活跃分子发布“网络空间的独立宣言”。它通告工业化世界的政府:“在我们中间,你们不受欢迎。我们聚集的地方,你们没有主权。”㉑全球性资本主义,将以市场的主权取代民主制的主权。如果某国议院采用严格条例限制贸易,它将受到债券市场的惩罚,最后还是被迫改用全球资本市场所认可的合理政策。㉒无政府幻想总能在美国找到同情听众,因为美国政治文化的常数就是对政府提高警惕。各式的自由至上主义者(Libertarian),不仅要缩减蔓生的福利计划,甚至要废除像联邦储备委员会和食品与药品管理局这样的基本机构。㉓

认为现代政府变得臃肿,因而限制经济增长和个人自由,这非常合理。抱怨官僚作风冷漠、政客腐败、政治中不讲原则,也绝对正确。但在发达国家,我们视政府的存在为理所当然,以致忘记它们有多重要、重建它们有多难、缺乏基本政治制度的世界会有多大的不同。

我们不但视民主为理所当然,还把政府提供的基本服务当作理所当然。我居住多年的弗吉尼亚州费尔法克斯县是美国最富的县之一,位于华盛顿特区郊外。每年的冬天风暴过后,由于季节性的结冰和解冻,县公路上便会出现坑坑洼洼。但在春天结束之前,那些坑洼都得到神奇的填补,无须担心在坑洼里撞断自家汽车的底轴。如没有填补,费尔法克斯县的居民会变得愤怒,会抱怨地方政府的无能。没人(除了政府专家)停下来思忖哪个政府部门在尽此职责。它复杂,但却是看不见摸不着的。也没人停下来问,为何接壤的哥伦比亚特区却需要较长时间来填补坑洼,为何很多发展中国家从不填补它们道路上的坑洼。

实际上,左右派梦想家所想象的最小政府或无政府的社会,并非只是海市蜃楼,其确实存在于当代的发展中国家。非洲撒哈拉以南的很多地方是自由至上主义者的天堂。该地区大体上都是低税收的乌托邦,政府征收的税金通常不超过国民生产总值的 10%。相比之下,美国超过 30%,部分欧洲国家占 50%。如此低的税收,与其说释放工商创业的热情,倒不如说导致政府资金异常短缺,无法提供健康、教育、填补道路坑洼之类的基本公共服务。现代经济所依据的基础设施,例如道路、法庭、警察,在这里不见踪影。自 20 世纪 80 年代晚期以来,索马里就缺乏强大的中央政府。普通人不但可拥有突击步枪,还可拥有火箭推进榴弹、防空导弹、坦克。民众有保卫自己家庭的自由,但他们是别无选择。尼日利亚生产的电影,数量可与印度闻名的宝莱坞媲美。但必须尽快赚回报酬,因为政府无力保障知识产权,无法避免其产品的非法复制。

发达国家的民众视政治制度为理所当然。这习惯可见证于 2003 年美国入侵伊拉克的善后计划,或善后计划的缺乏。美国政府似乎认为,萨达姆·侯赛因的独裁政权一倒台,伊拉克就会自动回复到预设的民主政府和市场经济。等到伊拉克的国家机构在疯狂的洗劫和内乱中轰然崩塌时,美国政府似乎感到由衷的惊讶。在阿富汗,美国的目标遇上同样的挫折。十年努力和数千亿美元的投资,迄今没能培植出一个稳定合法的国家。㉔

政治制度是必要的,不能被视为理所当然。你“叫政府让开”后,市场经济和富裕不会魔术般出现,它们得依赖背后的产权、法治、基本政治秩序。自由市场、充满活力的公民社会、自发的“群众智慧”,都是良好民主制的重要组件,但不能替代强大且等级分明的政府。近几年来,经济学家有了广泛认同,“制度确实重要”。穷国之所以穷,不是因为它们缺少资源,而是因为它们缺少有效的政治制度。因此,我们需要好好了解那些制度的来源。

达到丹麦

建立现代政治制度的问题,常被形容为如何“达到丹麦”。这其实是一篇文章的标题,作者是世界银行社会学家兰特·普里切特(Lant Pritchett)和迈克尔·伍考克(Michael Woolcock)。㉕对发达国家居民而言,“丹麦”是个具有良好政治和经济制度的神秘国度。它民主、稳定、热爱和平、繁荣、包容、政治腐败极低。大家都想弄清,如何将索马里、海地、尼日利亚、伊拉克、阿富汗转化成“丹麦”。国际发展团体列出一份假设是丹麦属性的长清单,尝试帮助落后国家来“达到丹麦”的水平。

这个想法,问题多多。那些异常贫穷和混乱的国家,可以指望在短期内建立起复杂制度吗?这显得有点不靠谱,要知道,那些制度的进化花费了多长时间。此外,制度反映它们所处社会的文化价值。丹麦的民主政治秩序,能在迥然不同的文化土壤中扎根吗?谁也不清楚。富裕稳定的发达国家,其多数居民不知道丹麦本身是如何“达到丹麦”的——甚至对于很多丹麦人自己来说也是这样。建立现代政治制度的斗争,既漫长又痛苦,以致工业国家的居民对自己社会的来龙去脉罹患了历史健忘症。

丹麦人的祖先是维京人,一个很凶悍的部落,曾战胜和掳掠从地中海到乌克兰基辅的大部分欧洲。率先定居不列颠的凯尔特人、征服他们的罗马人、取代罗马人的日耳曼蛮族,起初都组成部落,像阿富汗、伊拉克中部、巴布亚新几内亚现存的那些部落一样。中国人、印第安人、阿拉伯人、非洲人,几乎地球上所有人类,都有过同样经历。他们尽的主要义务,不是对国家,而是对宗族;他们解决争端,不通过法庭,而通过以牙还牙的正义;他们把死者葬在宗族集体拥有的土地。

随着时间的推移,这些部落社会逐渐发展出政治制度。首先是中央集权,在固定领土范围内实施有效的军事力量垄断——这就是我们所谓的国家。和平得到维持,不再靠宗族团体之间的大致均势,而靠国家的军队和警察。它们成为常备力量,对抗邻近的部落和国家,保护自己的社区。财产不再归属于宗族,而为个人所拥有,其主人渐渐赢得任意买卖财产的权力。产权的保障不再靠宗族,而靠法庭来解决争端、补偿损失。

日积月累,社会规则越来越正规化,变成书面法律,不再是习惯或非正式的传统。这些正式规则,不必顾及在特定时间行使该权力的某人,可自主决定制度中的权力分配。换言之,制度替代了领袖。这些法律,最终成为社会中的最高权威,高于暂时指挥军队和官僚的统治者,这就是法治。

最后,有些社会不仅迫使统治者遵守限制国家权力的书面法律,还责成他们向国会、议会和其他代表较多人口的机构负责。传统的君主制,含有某种程度的负责,但通常只向少量精英顾问征求非正式的咨询。一旦统治者接受正式规则,限制自己的权力,并让自己的统治权臣服于通过选举表现出来的大众意志,现代民主制便呱呱坠地。

本卷的目的,是想详述那些已被视作理所当然的基本政治制度的起源,从而填补历史健忘症所造成的空白。将要讨论的三种制度,即是刚才所提及的:

1.国家(the state)

2.法治(the rule of law)

3.负责制政府(accountable government)

成功的现代自由民主制,把这三种制度结合在稳定的平衡中。能取得这种平衡,本身就是现代政治的奇迹。能否结合,答案不是明显的。毕竟,国家功能是集中和行使权力,要求公民遵从法律,保护自己免遭他国的威胁。另一方面,法治和负责制政府又在限制国家权力,首先迫使国家依据公开和透明的规则来行使权力,再确保国家从属于民众愿望。

这些制度的首次出现是因为民众发现,可借此来保护他们和家人的利益。什么是自利,如何与人合作,都取决于使政治结社取得合法性的思想。因此自利和合法性,形成了政治秩序的基础。

三种制度中已存在一种,并不意味着其他两种也会出现。例如阿富汗,自 2004 年以来一直举行民主选举,但只拥有非常孱弱的国家,在其领土大部无法执法。相比之下,俄罗斯拥有强劲的国家,也举行民主选举,但其统治者觉得自己不受法治束缚。新加坡拥有强劲国家和英国殖民者遗留下的法治,但只提供缩了水的负责制政府。

这三种制度最初来自何方?是什么力量驱使它们诞生?又在何等条件下得到发展?建立的顺序如何?彼此间有何关系?如能弄清这些基本制度的出现,我们便可明白,阿富汗或索马里离当代丹麦究竟还有多远。

如不理解政治衰败的补充过程,就讲不清政治制度的发展。人类的制度很“黏糊”;这是指,它们长期延续,只有经受了重大的艰辛,方能得到变革。为满足某种条件而建立的制度,在该条件改变或消失时,常常得以苟延;未能妥善因应,便会引发政治衰败。这适用于旧式政治制度,也适用于集国家、法治、负责制政府于一身的现代自由民主制国家。不能保证,一个民主政体会继续向公民提供所允诺的;也不能保证,它在公民的眼中继续是合法的。

此外,人类袒护亲友的自然倾向——我称之为家族主义(patrimonialism)——如未遭遇强大抑制,会一再重现。组织起来的团体——经常是有钱有势的——久而久之,得以盘根错节,并开始向国家要求特权。尤其是在持久和平遇上财务或军事危机时,这些盘踞已久的家族团体更会扩展其优势,或阻挠国家采取妥善的因应。

政治发展和衰败的故事,曾被讲述多次。多数高中开设“文明之兴起”的课程,提供社会制度如何进化的概论。一个世纪前,讲述给大多数美国学生的历史,以欧洲甚至英国为中心。它可能从希腊和罗马开始,然后转向欧洲中世纪、大宪章、英国内战、光荣革命,再到 1776 年和美国宪法的起草。今天,类似的课程更加多元,囊括像中国和印度那样的非西方社会,更会讲述历史上遭排斥的群体,像土著、妇女、穷人,等等。

现存的关于政治制度发展的文献,我们有理由表示不满。首先,大部分没在足够广泛的规模上作出比较对照。只有通过比较不同社会的经验,方可梳理复杂的因果关系,弄清为什么某些制度出现于某地,而不在其他地域。很多关于现代化的理论,从卡尔·马克思到道格拉斯·诺斯(Douglass North)等当代经济历史学家的大量研究,都侧重英国作为首个工业化国家的经验。英国的经历在很多方面是特殊的,对处在不同境地的国家来说,未必是好的指南。

最近几十年,取而代之的多元叙述,很大程度上也没作严肃的比较对照。它们选择的,要么是非西方文明贡献于人类进步的正面故事,要么是其遭受迫害的负面故事。为什么某制度发展于某社会而不在另外社会,我们很难找到严肃的比较分析。

优秀的社会学家西摩·李普塞特(Seymour Lipset)常说,仅了解一个国家的观察者是不懂国家的人。没有比较对照就无法知道,某一特殊的实践或行为,是某社会中所独具的还是众多社会所共有的。只有通过比较分析,才能理清因果关系,才能把地理、气候、技术、宗教、冲突与今日世界上呈现的各式结果挂上钩。这样做,我们也许能解答下列问题:

- 为什么阿富汗、印度丛林地区、美拉尼西亚岛国、中东部分地区,至今仍是部落组织?

- 为什么中国的预设统治是强大的中央政府,而印度在过去三千年历史中,除短暂时期,从没见过如此高度的中央集权?

- 为什么几乎所有成功的现代威权政体——像韩国、新加坡、中国大陆、台湾地区——都集居在东亚,而不在非洲或中东?

- 为什么民主制和齐全法治得以在斯堪的纳维亚生根发芽,而处于类似气候和地理条件下的俄罗斯,却产生了不受节制的专制主义?

- 为什么在过去一个世纪,拉丁美洲国家反复遭遇高通货膨胀和经济危机,而美国和加拿大却没有?

本卷提供的历史资料很有趣,因为它们照亮现状,解释不同政治秩序的来龙去脉,但人类社会不囿于自己的过去。为了备战和参战,现代国家得以在中国或欧洲出现。这并不意味着,今日非洲的薄弱国家为达到现代化,必须重复同一经验。我会在第 2 卷中讨论,今日政治发展的条件大相径庭于第 1 卷所涵盖的。社会成员的组合,因经济的增长在不断重新洗牌;今天国际因素对个别社会的冲击远远大于旧日。本卷的历史材料可以解释,各种社会是如何走到今天的。但它们走过的路径,既不能决定它们的将来,也不能成为其他社会的楷模。

中国第一

伟人所编写的经典现代化理论,如卡尔·马克思、埃米尔·涂尔干(Émile Durkheim)、亨利·梅因(Henry Maine)、斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tönnies)、马克斯·韦伯(Max Weber),倾向于认为西方经验是现代化的范本,因为工业化首先在西方发生。这样注重西方不难理解。1800 年后,在欧洲和北美所发生的生产力爆发和经济持续增长,既是史无前例的,也把世界塑造成今天的模样。但发展不只局限于经济,政治和社会的制度也在不断发展。政治和社会的发展,有时与经济变化紧密相关,有时又独立自主。本卷着重于政治方面的发展和政府制度的进化。现代政治制度在历史上的出现,远早于工业革命和现代资本主义经济。我们现在理解的现代国家元素,在公元前 3 世纪的中国业已到位。其在欧洲的浮现,则晚了整整一千八百年。

基于此,我在本卷第二部分讲述国家崛起时,就以中国开始。经典现代化理论倾向于把欧洲的发展当作标准,只探询其他社会为何偏离。我把中国当作国家形成的范本,而探询其他文明为何不复制中国道路。这并不表示中国胜于其他社会。我们将看到,没有法治或负责制政府的现代国家,可能实施非常暴虐的专制主义。中国是开发国家制度的先行者,但西方的政治发展史解说,却很少提及此一创新。

我自中国开始,就跳过了其他重要的早期社会,像美索不达米亚、埃及、希腊、罗马、中南美洲。在此还需要作进一步解释,为何不在本卷详细涵盖希腊和罗马。

古代地中海世界树起的先例,对后续的欧洲文明发展非常重要,自查理曼(Charlemagne)时代起,便受到欧洲统治者的自觉模仿。一般认为,希腊人发明了民主制,其统治者不是世袭的,而是选出的。多数部落社会也是相对平等的,其统治者也是选出的(参看第 4 章)。但希腊人超前一步,其介绍的公民概念,以政治标准而非亲戚关系为基础。公元前 5 世纪雅典或罗马共和国实践的政府形式,其较为贴切的称号应是“古典共和政府”,而不是“民主制”,因为选举权只属于少数公民,尖锐的阶级差别排斥大批人(包括众多奴隶)的参与。此外,这些不是自由国家,而是社群式(communitarian)国家,不尊重隐私和其公民的自主权。

希腊和罗马建立的古典共和政府先例,受到以后很多社会的模仿,包括热那亚和威尼斯的寡头共和国、诺夫哥罗德(Novgorod)、荷兰联合省。但这种政府有致命的缺陷,后代学者,包括很多深思该传统的美国创始人,都有广泛认知:古典共和政府不好扩充。它在小型且均质的社会中表现最佳,就像公元前 5 世纪的希腊城市国家或早期的罗马。这些共和国因征服或经济增长而渐渐壮大,难以维持曾凝聚他们的社群价值。随着疆域和居民的扩展,罗马共和国面临无法解决的矛盾:谁该享受公民权,如何分配国家的战利品。君主制最终战胜希腊城邦国家,罗马共和国经历漫长内战,最终也变成帝国。君主制作为一种政府形式,特别在管理庞大帝国时,证明是出类拔萃的。罗马帝国就是在此种政治制度下,达到其权力和疆域巅峰的。

在第 2 卷里,我将返回古典共和政府作为现代民主制先例的题目。如要研究国家的兴起,中国比希腊和罗马更值得关注,因为只有中国建立了符合马克斯·韦伯定义的现代国家。中国成功发展了统一的中央官僚政府,管理众多人口和广阔疆域,尤其是与地中海的欧洲相比。中国早已发明一套非人格化(impersonal, or impersonality, 译按:“非人格化”在本书指不受基于家族关系的身份的限制)和基于能力的官僚任用制度,比罗马的公共行政机构更为系统化。公元 1 年时,中国总人口可与罗马帝国媲美,而中国人口中受统一规则管辖的比例,要远远超过罗马。罗马自有其重要遗产,尤其在法律领域中(在第 18 章中详述)。作为现代负责制政府的先驱,希腊和罗马非常重要。但在国家发展上,中国更为重要。

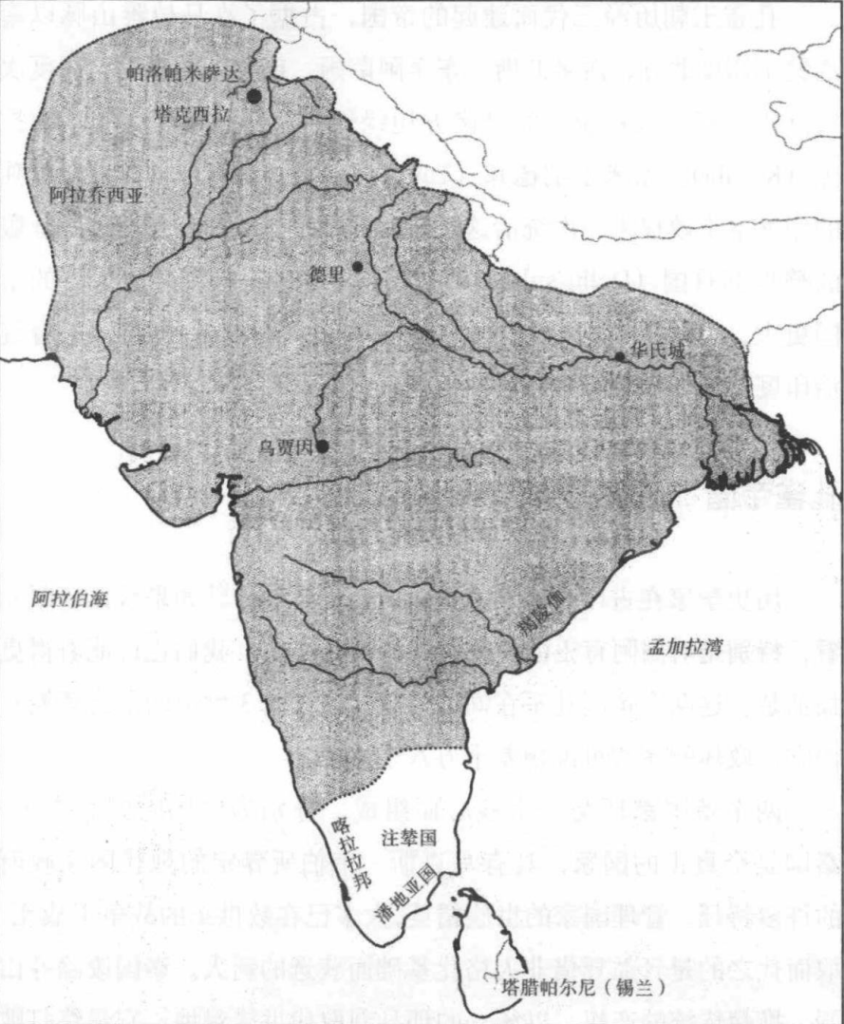

可与中国相比的社会还有印度。大约在相同时间,印度社会也自部落升至国家。大概二千五百年前,由于新婆罗门宗教的兴起,印度走上一段弯路。该宗教限制印度政治组织可达到的权力,却在某种意义上为现代印度民主打下基础。穆罕默德先知的时代,中东也是部落组织。伊斯兰教的诞生,再加上军事奴隶制这一奇特制度,令埃及和土耳其的某些政治组织崛起成为主要的政治力量。欧洲则截然不同,其退出部落行列,不是通过统治者的自上而下,而是通过天主教在社会层次颁布的规则。只有在欧洲,国家层次的制度不必建造于部落组织之上。

宗教也是法治起源的关键,它是第三部分的主题。基于宗教的法律,存在于古代以色列、印度、穆斯林的中东、基督教的西方。但唯有在西欧,独立法律制度得到最强劲的发展,并设法转成世俗形式,存续至今。

第四部分中,负责制政府的兴起主要在欧洲,但在这一点上,欧洲各国并不齐整一致。负责制政府在英国和丹麦兴起,却没在法国或西班牙;俄罗斯发展出专制主义,其权力与中国的旗鼓相当。社会能否把负责制强加于君主,取决于各项特殊的历史条件,譬如幸存至现代的某些封建机构。

与世界其他地区相比,西欧的政治发展次序是高度异常的。其现代国家或资本主义兴起之前,社会层次的个人主义便已出现,而且早了数个世纪;其政治权力集中于中央政府之前,法治已经存在;其负责制机构的兴起,却是因为现代中央集权国家无法击败或消灭旧封建机构,比如议会。

国家、法治、负责制政府的组合一旦出现,证明是高度强大和极富吸引力的,之后传播到世界各个角落。我们必须记住,这一现象仅是历史上的偶然。中国有强大国家,但没有法治和负责制政府;印度有法治,现又有负责制政府,但传统上一直缺乏强大国家;中东有国家和法治,但阿拉伯世界的大部已扔掉后者。人类社会不囿于自己的过去,可自由借用彼此的思想和制度。它们过去长得如何,帮助塑造了它们今天的面貌,但过去与现在之间不是只有单一的路径。

底下无数龟

本卷的宗旨,与其说是介绍政治发展的历史,倒不如说是分析主要政治制度出现的原因。被称作“一连串混账事件”的众多历史著作,不愿意尽量提炼普遍规律和适用于其他场合的因果理论。人类学家所写的民族志,也没跳出这个窠臼,虽然细致详尽,但仍然故意避开广泛的概括。这肯定不是我的方法,我的比较和概括,将跨越众多的文明社会和历史时期。

本卷有关政治发展的整体构架,与生物进化有很多相似之处。达尔文进化论建筑在差异和选择这两条原则上:有机体发生随意的遗传变化,最适应环境的,得以存活和繁殖。政治发展也是如此,政治制度也会产生变异,最适合当时自然和社会环境的,也得以存活和扩散。但生物进化和政治进化之间,又有很多重大差别。人类的制度不像基因,可得到精心的设计和选择;它们的代代传播凭借文化,而不是遗传;它们因各种心理和社会的机制,而被注入内在价值(intrinsic value),变得不易变革。政治发展因政治衰败而经常逆转,其原因就在人类制度固有的保守性。触发制度变革的外界变化,往往远远超前于社会接受改革的实际意愿。

然而,该整体构架不是预测政治发展的理论。依我看,要找到政治变化的精简理论,就像经济学家所谓的经济增长理论,根本是不可能的。㉖促使政治制度发展的因素既繁多又复杂,经常依赖于偶然或伴生事件。即使引证出某种发展的原因,却发现其本身仍有先决条件,这样的溯源回归是永无止尽的。

让我们举例说明。有一条政治发展的著名理论认为,欧洲因需要发动战争而建立国家。㉗在现代欧洲的早期,这两者之间的关系是大家公认的。我们将看到,它也同样适用于古代中国。但在宣布这是国家形成的通理之前,必须回答下列难题:为什么某些地区,尽管历经长期战争,却一直没能发展国家制度(美拉尼西亚)?为什么在另外地区,战争似乎反而削弱了国家制度(拉丁美洲)?为什么某些地区,其冲突水平低于其他地区(印度与中国相比)?要回答这些问题,就要把原因推向其他因素,例如人口密度、自然地理、技术、宗教。战争发生于人口密集、交通方便(平原或大草原)、拥有相应技术(马匹)的地区,与发生于人口稀少、深山老林、全是沙漠的地区相比,会发挥截然不同的政治影响。战争促使国家形成的理论,涉及更多更深的问题,譬如,为何某种战争仅爆发于某种地区。

我想在本卷推介一种中间理论,既避免高度抽象(经济学家的恶习),又躲开巨细无遗(历史学家和人类学家的问题)。我希望重新拾起已被遗忘的 19 世纪历史社会学或比较人类学的传统。我不想一开始就向普通读者推介庞大的理论构架。在介绍历史的章节中,我会触及各种理论,但对政治发展的抽象讨论(包括基本概念的定义),我会保留至最后三章(第 28—30 章)。这包括政治发展之所以产生的通论,以及政治、经济、社会之间的互动。

将理论放在历史之后,我认为是正确的分析方法。应从事实推论出理论,而不是相反。当然,没有预先的理论构思,完全坦白面对事实,这也是没有的事。有人认为这样做是客观实证,那是在自欺欺人。社会科学往往以高雅理论出发,再搜寻可确认该理论的实例,我希望这不是我的态度。

有个可能不真实的故事,由物理学家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)转述。一位著名科学家在作有关宇宙论的演讲,房间后面有位老妇人打断他,说他是废话连天,而宇宙只是驮在龟背上的一只圆盘。该科学家反问,那龟又驮在何物之上?以为就此便可让她闭嘴。她却回答:“你很聪明,年轻人,但底下是无数的龟。”

这是任何发展理论的难题:作为故事开头你所挑选的龟,究竟是站在另一只龟的背上,还是站在一头大象、一只老虎或一条鲸鱼背上。大多数所谓的发展概论,其失败的原因,在于没有考虑发展史中独立的多维性。他们只是化繁为简,试图从复杂的历史真实提取出单独的诱因。他们没能将故事推至足够原始的历史时期,以解说它的起点和前提。

我把故事推得很远。讲中国发明了国家制度之前,我们必须了解战争的起源,甚至人类社会的起源。令人惊讶的是,它们不是外在的。自有人类起,就有社会和冲突,因为人类天生是群居和竞争的动物。人类的老祖宗灵长目,就在实践一种缩了水的政治。要弄清这一点,我们必须回到自然状态和人类生物学,在某种意义上为人类的政治行为设定框架。生物学为支撑龟们提供一定的稳固基础,但我们将在下一章看到,即便是生物学,也不是完全固定的起点。

第 2 章 自然状态

自然状态的哲学讨论;现代生命科学彰显人性和政治的生物学基础;黑猩猩和灵长目中的政治;诱发政治的人性特征;人类出现于世界不同地域

西方哲学传统中对“自然状态”的讨论,一直是理解正义和政治秩序的中心议题。而正义和政治秩序,又是现代自由民主制的基础。古典政治哲学把天性和惯例(或称法律)截然分开。柏拉图(Plato)和亚里士多德(Aristotle)主张,合理城邦必须存在,与之相匹配的是永久人性,而不是昙花一现和不断变化的人性。托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)、约翰·洛克(John Locke)、让—雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)给予这差别以进一步的拓展。他们撰写有关自然状态的论文,试图以此作为政治权利的基石。讨论自然状态,其实是讨论人性的手段和隐喻,用来建立政治社会应予培养的各级人性美德(a hierarchy of human goods)。

但在一个关键命题上,亚里士多德与霍布斯、洛克、卢梭泾渭分明。他主张,人类天生是政治的,其自然天赋使之在社会中兴旺发达。而这三位早期现代的哲学家则恰恰相反。他们争辩说,人类天生不是社会性的,社会只是一种手段,使人类得以实现单凭个人所无法得到的东西。

霍布斯的《利维坦》(Leviathan)在罗列人类的自然激情后主张,人类最深刻、最持久的害怕是暴毙。他由此演绎,大家享有保护自己生命的自由,这就是基本自然权。人性中有三项诱发争端的特征:竞争、畏葸(害怕)、荣誉;“第一项,诱发人类侵略以获好处;第二项,以获安全;第三项,以获荣誉”。因此,自然状态被描绘成“人人相互为敌的战争”。为逃离这一危险处境,人类同意放弃随心所欲的自由,以换取他人尊重自己的生命权。国家,也就是利维坦,以社会契约的形式来执行这一相互的允诺,来保障他们天生拥有但在自然状态中无法享受的权利。政府,也就是利维坦,借保障和平来保障生命权。①

约翰·洛克的《政府论》下篇对自然状态的观念,比霍布斯的温和。他认为,人类所忙碌的,主要是将劳动与自然物结合起来,以生产私人财产,而不是彼此打斗。洛克的基本自然法,不限于霍布斯的生命权,还包括“生命、健康、自由、财产”。②依照霍布斯,自然状态中不受节制的自由会引发战争;为保护自然的自由和财产,社会契约便成为必要。依照洛克,国家虽是必要的,但也有可能成为自然权利的褫夺者。所以他保留反抗不公正权威的权利。《美国独立宣言》中,托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)所提倡的生命、自由、追寻幸福之权,直追霍布斯的天赋人权,再辅以洛克有关暴政的修正。

霍布斯的暴力的自然状态,与卢梭较和平的版本,一直是鲜明的对照。在霍布斯那里,人生是“孤独、贫困、污秽、野蛮和短暂的”,卢梭在《论人类不平等的起源和基础》中,好几处公开批评霍布斯:“最重要的,让我们与霍布斯一起总结:人天生是恶的,因为他对善念一无所知;他品行不端,因为他根本不知道美德为何物;他拒绝为同类做事,因为他自信不亏欠他们;他因此而理直气壮,要求得到一切想要的,并愚蠢地视自己为整个宇宙的主人。”③卢梭认为,霍布斯实际上没能发掘出自然人,《利维坦》讲述的暴虐人,其实只是数世纪承受社会污染的产物。对卢梭而言,自然人虽很孤独,但却是胆小恐惧的;彼此可能互相躲避,而不是交战。野蛮人的“欲望,从不超越其物质需求;除了食物、配偶、休息,他不知道任何其他财产”;他害怕疼痛和饥饿,而不是抽象的死亡。政治社会的产生,不代表拯救于“人人相互为敌的战争”,反而因相互依赖,而造成人与人之间的奴役。

卢梭在《论人类不平等的起源和基础》中开门见山:“我们此时所从事的研究,不可当作历史真相,只算是假设性和有条件的推论。它适合于解释事物的本性,并不适合于显示其真正起源。”对卢梭和霍布斯而言,自然状态与其说是历史叙述,倒不如说是揭示人性的启发教具——那是指,去掉文明和历史所附加的举止后,人类最深刻最持久的特征。

很清楚,《论人类不平等的起源和基础》的意图是提供人类行为的发展史。卢梭谈论人的完美性,推测其思想、激情、行为的长期进化。他引证新大陆加勒比人(Caribs)和其他土著的丰富资料,评判观察动物所获得的论据,尝试弄清天生人与社会人的差别。自认懂得伟大思想家的真正意图总是很危险的。霍布斯、洛克、卢梭对自然状态的解释,涉及西方政治的自我理解,至关重要。所以,将之对照我们因生命科学最新进展所认识的人类起源,不能算作不公平。

此类认识存在于若干领域,包括灵长动物学、人口遗传学、考古学、社会人类学,当然还有进化生物学的总构架。我们可以用更好的实证资料,再次运行卢梭的思考试验。所得的结果,既确认他的部分洞察力,又对他的其他观察提出疑问。以现代生物学来寻找人性,作为政治发展理论的基础,这是非常重要的,因为它将提供最基本的部件。我们可借此来理解人类制度后来的进化。

卢梭的有些观察是非常精彩的,如他认为,人类不平等起源于冶金、农业、私人财产的发展。但卢梭、霍布斯和洛克,在一个重要论点上是错误的。这三位思想家,都视自然状态的人为隔离中的个体,都视社会为非自然的。根据霍布斯,原始人类的相处,主要表现为害怕、羡慕、冲突。卢梭的原始人更为隔离,性是自然的,但家庭却不是;人类的相互依赖几乎是意外发生的,如农业的技术发明,使大规模的合作成为必要。他们认为,人类社会随着历史进展而出现,人与人相互妥协,从而放弃自然的自由。

但事实并非如此。英国法律学家亨利·梅因,在 1861 年出版的《古代法》中,以下列词句批评这些自然状态理论:

这两种理论(霍布斯和洛克的),将英国的严肃政治家长期分裂成敌对的两派。其相似处,只有对史前无法取证的人类状态的基本假设;其分歧处,则有前社会状态的特征,以及人类将自己提升入社会的反常。我们熟悉的,只是社会。但他们一致认为,原始人与社会人之间有一道鸿沟。④

我们可将之称为霍布斯式谬误:人类一开始各行其是,仅在发展中较迟阶段进入社会,因为他们作出理性推算,社会合作是达到各自目标的最佳方法。原始个人主义这个假设,支持美国《独立宣言》对权利的理解,也支持后来兴起的民主政治社群。该假设更支持了当代新古典主义经济学,其各项模型的前提是:人类是理性的,并希望将自己的功效或收益发挥到极点。但在事实上,人类历史上逐渐获得发展的是个人主义,而不是社会性。今天,个人主义似乎是我们经济和政治行为的核心,那是因为我们发展了相关制度,以克服身上更自然的群体本能。亚里士多德说,人类天生是政治的,他比这些早期现代的自由理论家更为正确。从个人主义角度理解人类动机,有助于解释今日美国商品交易者和自由至上主义者的活动,却不是理解人类政治早期发展的最佳途径。

现代生物学,与人类学所介绍的自然状态完全相反:人类在进化过程中,从没经历过隔离时期;人类的灵长目先驱,早已开发出广泛的社会和政治技巧;促进社会合作的功能是人脑与生俱来的。自然状态,可被描绘为战争状态,因为暴力是自发的。实施暴力的,与其说是个人,不如说是密切结合的社会群体。人类并不因为自觉且理性的决定,而进入社会和政治生活。公共组织在他们中间自然形成,只是不同的环境、思想和文化,塑造出了各自独特的合作方式。

事实上,人类出现的数百万年前,就有合作的基本形式。生物学家找到合作行为的两个自然来源:亲戚选择(kin selection)和互惠利他(reciprocal altruism)。关于第一,生物进化的竞争,不是指有机体本身的继续生存,而是指有机体体内基因的继续生存。这种情形一再出现,以致生物学家威廉·汉密尔顿(William Hamilton)将之定为包容适存性原则(inclusive fitness)或亲戚选择。该原则认为,有性繁殖物种的个体,对待亲戚时是利他的,利他程度与它们分享的基因呈正比。⑤父母和小孩,亲兄弟姐妹,分享 50% 的基因。他们之间的利他,更强于他们与堂表亲之间,因为后者仅分享 25% 的基因。这种行为可见证于各类物种。譬如,黄鼠在筑巢时竟能分辨嫡庶姐妹。就人类而言,现实世界的裙带关系,不仅基于社会缘由,更基于生物学缘由。⑥将资源传给亲戚的欲望是人类政治中最持久的常态。

与遗传上的陌生人合作,被生物学家称作互惠利他。这是亲戚选择之外,社会行为的第二生物学来源,也可见证于众多物种。社会合作取决于如何解答博弈论的“囚徒困境”游戏(prisoner’s dilemma)。⑦在那些游戏中,如大家合作,参与者都有可能获益;如他人合作而自己免费搭乘,则可获益更多。20 世纪 80 年代,政治学家罗伯特·艾克塞洛德(Robert Axelrod)组织了解答“囚徒困境”游戏的电脑程式比赛。优胜战略是“一报还一报”:如对方在较早比赛中是合作的,则采用合作态度;如对方以前不予合作,则采用拒绝态度。⑧艾克塞洛德以此论证,随着理性决策者彼此间长期互动,道德可自发产生,尽管一开始是由自私激起的。

除人类之外,互惠利他还出现于其他众多物种。⑨吸血蝙蝠和狒狒被观察到在群居地喂养和保护伙伴的后代。⑩另一些情况中,就像清洁鱼和它们所清理的大鱼,相互帮忙的纽带可存在于全然不同的物种。狗和人之间的交往,显示了这两个物种相互进化得来的行为。⑪

黑猩猩政治与人类政治发展的关系

进化生物学,为我们弄懂人类如何从灵长目先驱进化而来提供了宏大框架。我们知道,人类和现代黑猩猩共享一个类似黑猩猩的祖先。人类分支出来,约在五百万年前。人类和黑猩猩的染色体,约有 99% 的重叠,多于灵长目内任何其他的一对。⑫(除了解剖上的重要差别,那 1% 的偏离与语言、宗教、抽象思维等有关,所以是非常重要的!)我们当然不可能研究这一共同祖先的行为,但灵长学家花费很长时间,在动物园和自然栖息地观察黑猩猩和其他灵长目动物的行为,发现它们与人类拥有明显的连贯性。

生物人类学家理查德·兰厄姆(Richard Wrangham)在他《雄性恶魔》一书中,叙述成群结队的野外雄性黑猩猩,远离自己领土去攻杀邻近社区的黑猩猩。这些雄性彼此合作,悄悄追踪包围,先杀死单独的邻居,再逐一消灭社区内的其他雄性,然后捕获雌性,以纳入自己的族团。这很像新几内亚高地男人的所作所为,也像人类学家拿破仑·沙尼翁(Napoleon Chagnon)所观察到的雅诺马马印第安人(Yanomamö Indian)。根据兰厄姆的研究,“甚少动物生活于雄性组合的父系群体,其雌性为避近亲繁殖,经常去邻区寻求交配。组成一个紧密的系统,由雄性发起领土进攻,包括突袭邻近社区,寻找弱小敌人,再加以攻击和消灭,如此做的,已知道的仅两种”。⑬这两种,就是黑猩猩和人。

根据考古学家斯蒂芬·勒布朗(Steven LeBlanc)的研究,“非复杂社会的人类战争,大部分与黑猩猩的攻击相似。在那个社会层次,人类大屠杀其实是罕见的。由消耗战而取得胜利是可行战略之一,另外还有缓冲区域、突袭、收纳女俘、刑辱敌人。黑猩猩和人类的行为,几乎是彻底平行的”。⑭其主要差异,只是人类的更加致命,因为他们的武器更多样、更犀利。

黑猩猩像人类群体一样,保卫自己的领土,但在其他方面又有很多不同。雄性和雌性不会组成家庭来抚养小孩,只是建立各自的等级组织。然而,等级组织中的统治权运作,又令人想起人类群体中的政治。黑猩猩群体中的雄性老大(Alpha Male),并不生来如此,像美拉尼西亚社会的头人一样,必须借建立同盟来赢得。体力虽然要紧,但最终还得依靠与他人的合作。灵长学家弗兰斯·德瓦尔(Frans de Waal),在荷兰阿恩海姆动物园观察驯养的黑猩猩群体。他叙述两只年轻黑猩猩,如何联手取代较年长的雄性老大。篡夺者之一,取得雄性老大地位后,即凶狠对待它曾经的同盟者,并最终将之杀害。⑮

雄性或雌性黑猩猩在等级组织中,一旦取得各自的统治地位,便行使权威——即解决冲突和设定等级规则的权力。黑猩猩通过卑顺的招呼来承认权威:一系列短促的咕噜声,再加上深鞠躬;向上级伸手,亲吻上级的脚。⑯德瓦尔介绍一只占统治地位的雌性黑猩猩,名叫妈妈(Mama),相当于西班牙或中国家庭中的老祖母。“群体中的紧张气氛达到巅峰时,甚至包括成年雄性在内的参战者总是求救于她。我多次看到,两只雄性之间的激烈冲突告终于她的手臂。冲突升到顶点时,对手们没有诉诸暴力,反而大声尖叫,奔向妈妈。”⑰

在黑猩猩社会建立同盟,不是直截了当的,需要有评判他人品质的能力。像人一样,黑猩猩擅长欺骗,所以需要评估潜在同盟者的可信度。在阿恩海姆动物园长期观察黑猩猩行为的人注意到,每只黑猩猩都有显著个性,有的比其他的更可信赖。德瓦尔描述一只名叫普依斯特(Puist)的雌性黑猩猩,被观察到常常出其不意地攻击伙伴或假装和解,等其他黑猩猩放松警惕再有所行动。由于这些行为,低等级的黑猩猩都学会远离她。⑱

黑猩猩似乎懂得,它们被企盼遵循社交规则,但不总是照办。如违反群体规则或违抗权威,它们会流露像是犯罪或困窘的感觉。德瓦尔讲起一件轶事,一位名叫伊冯的研究生,与一只名叫可可(Choco)的年轻黑猩猩同住:

可可变得益加淘气,该管管了。一天,可可多次把电话听筒搁起。伊冯一边把可可的手臂攥得特紧,一边给予严厉的责骂。这顿责骂似乎蛮有效果,伊冯便坐上沙发,开始读书。她已把此事忘得一干二净,突然可可跳上她的膝盖,伸出手臂搂她的脖子,并给她一个典型的黑猩猩亲吻(嘴唇敞开)。⑲

德瓦尔很清楚将动物人格化的危险,但贴近观察黑猩猩的人们,绝对相信这些行为背后的情感潜流。

黑猩猩行为与人类政治发展的关系是很明显的。人类和黑猩猩,都进化自同一的类人猿祖先。现代黑猩猩和人类,尤其是生活在狩猎采集或其他相对原始的社会中的,表现出相似的社交行为。如霍布斯、洛克或卢梭对自然状态的叙述是正确的,那我们必须假定,在进化成为现代人类的过程中,我们的类人猿祖先短暂抛弃了自己的社交行为和情感,然后在较迟阶段,从头开始第二次进化。较为可信的假定应是:人类从没作为隔离的个体而存在;现代人类出现之前,社交和融入亲戚团体已成为人类行为的一部分。人类的社交性,不是因历史或文化而取得的,而是人类天生的。

唯独人类

将人类与类人猿祖先分开的 1% 染色体,还含有什么?我们的智力和认知力,总被认为是我们人类身份的关键。我们给人类的标签是智人(Homo sapiens),即人属(Homo)中“有智慧的”。人类自类人猿祖先分支出来,已有五百万年。其间,人类的脑容量翻了三倍,这在进化史上是异常神速的。不断增大的女人产婴通道,勉强跟上人类婴儿硕大头颅的需求。那么,这认知力又来自何方呢?

乍看之下,人类似乎需要认知力来适应和征服他们的自然环境。更高的智力,为狩猎、采集、制造工具和适应苛刻气候等提供优势。但这一解释并不令人信服。很多其他物种,也狩猎、采集、制造工具,却没能获得类似人类认知的能力。

很多进化生物学家推测,人脑如此迅速增长的原因,是为了与人合作,是为了与人竞争。心理学家尼古拉·韩福瑞(Nicolas Humphrey)和生物学家理查德·亚历山大(Richard Alexander)分别表明,人类实际上走进一场相互的军火竞赛;运用新的认知力来理解彼此行为,以建立更复杂的社会组织,成为竞赛中的优胜者。⑳

前文提及的博弈论表明,经常与人互动的个人,愿意与诚实可靠者合作,避开机会主义者。但要行之有效,他们必须记住彼此的过去,并揣测动机,以测将来。这颇不容易,因为潜在合作者的标记,只是诚实外表,而不是诚实本身。譬如,依照经验你似乎是诚实的,我愿意与你携手合作;但如果在过去,你只是在故意积累信任,将来,你就能从我这里骗得更大好处。所以,自利推动了社会群体中的合作,也鼓励了欺瞒、行骗和其他破坏社会团结的行为。

黑猩猩能达到数十成员的社会族团层次,因为它们拥有所要求的认知技术来解答基本的“囚徒困境”游戏。如阿恩海姆动物园的普依斯特,因她不可靠的历史,而遭遇其他黑猩猩的回避;“妈妈”取得领袖地位,因她调停纠纷时公正的声誉。黑猩猩拥有足够的记忆和沟通技巧,以解释和预测可能的行为,领袖与合作遂得到发展。

但黑猩猩无法迈进更高层次的社会组织,因为它们没有语言。早期人类中出现的语言,为改进合作和发展认知力,提供了大好机会。有了语言,谁诚实和谁欺诈,不再取决于直接经验,而变成可传送给他人的社会信息。但语言又是说谎和欺骗的媒介。发展更好的认知力来使用和解释语言,从而测出谎言,能这样做的社会群体,对其竞争者就占有优势。进化心理学家杰弗里·米勒(Geoffrey Miller)认为,求偶对认知力的独特需求促进了大脑皮层的发展,因为男女不同的繁衍战略,为欺骗和侦测生育能力创立了巨大奖励。

男性繁衍战略是,寻求尽可能多的性伙伴,以取得最大成功。女性繁衍战略是,为自己后代谋求最佳的雄性资源。这两种战略,目的截然相反。所以有人认为,这在进化方面激励人类发展欺骗本领,其中语言扮演了重要角色。㉑另一位进化心理学家斯蒂芬·平克(Steven Pinker)认为,语言、社交能力、掌控环境都在相互加强,为精益求精而施加进化压力。㉒这解释了脑容量增加的必要,大脑皮层很大一部是用于语言的,它恰是行为意义上的现代人类(behaviorally modern humans)所独有的,而在黑猩猩或古人类身上是找不到的。㉓

语言的发展,不仅允许短期的行动协调,还令抽象和理论成为可能,这就是人类所独有的关键认知力。词语可指具体物件,也可指物件的类别(狗群和树丛),甚至可指抽象的无形力量(宙斯和地心引力)。综合两者,便使心智模型(mental model)成为可能——那是指因果关系的一般声明(“因为太阳发光,所以变得温暖”;“社会强迫女孩进入定型的性别角色”)。所有的人都在制造抽象的心智模型。这样的推论能力给予我们巨大的生存优势。尽管哲学家如大卫·休谟(David Hume)、无数一年级统计学的教授一再告诫,关联不表示因果,但人类经常观察周遭事物的关联,以推断之间的因果关系。不要踩蛇,不吃上周毒死你表亲的草根,你将免遭同样命运,并可迅速将此规矩告诉子孙。

制造心智模型的能力,将原因归于冥冥中的抽象概念,这就是宗教出现的基础。宗教——笃信一个无形的超自然秩序——存在于所有人类社会。很不幸,试图重建早期人类血统的古人类学家和考古学家,对其精神生活只能提供甚少的线索,因为他们依据的是化石和营地的物质记录。但我们尚未发现没有宗教的原始社会,并有考古迹象表明,尼安德特人(Neanderthals)和其他原始人类群体,也可能有宗教信仰。㉔

今天有人主张,宗教是暴力、冲突、社会不协调的主要来源。㉕但在历史上,宗教恰恰扮演相反的角色,它是凝聚社会的源泉。经济学家假设,人类是简单、理性、自私的参与者。宗教则允许他们之间的合作变得更广泛更安全。据我们所知,彼此一起玩囚徒困境游戏的参与者,应能取得一定的社会合作。但经济学家曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)显示,随着合作群体的逐渐扩展,集体行动便开始瓦解。在庞大群体中,越来越难监察每个成员的贡献,免费搭乘和其他机会主义行为变得司空见惯。㉖

宗教得以解决这集体行动的难题,通过奖罚而大大增强了合作的好处,甚至在今天也是这样。如我认为部落领袖只是像我一样的自私家伙,我就不一定服从他的权威。如我相信部落领袖能调动已死老祖宗的灵魂来奖励或处罚我,我会对他更加尊崇。如我相信已死老祖宗在旁监视,比活人亲戚更能看清我的真正动机,我的羞耻感可能更大。与宗教信徒和世俗者的见解恰恰相反,任何一种宗教信仰都是很难得到证实或证伪的。即使我怀疑部落领袖与已死老祖宗的联系,我也不愿承担风险,万一这是真的呢?根据“帕斯卡赌注”(Pascal’s wager),我们应该相信上帝,因为他可能存在。这在人类历史中一直适用,虽然在早期怀疑者可能会更少。㉗

在加强规范和支撑社区方面,宗教的功能一直是公认的。㉘“一报还一报”(tit-for-tat),即以牙还牙和报李投桃,是反复互动的合理结果,也是圣经道德的基础,更是人类社会几乎放之四海而皆准的道德准则。你待他人,如他人之待你,这条黄金定律只是“一报还一报”的异体。它只是强调善,不讲恶罢了。(由此看来,基督教以德报怨的原则是反常的。人们可能注意到,即使在基督教社会,它也很少付诸实施。没有一个我所知道的社会,把以怨报德当作其群体的道德准则。)

进化心理学家主张,凝聚社会所提供的生存优势是人类天生偏爱宗教的原因。㉙思想可增加集体的团结,宗教不是唯一方式——今天,我们有民族主义,还有世俗意识形态,如马克思主义——但在早期社会,宗教在社会组织走向复杂一事上,扮演了至关重要的角色。没有宗教,很难想象人类社会得以超越族团的层次。㉚

从认知观点出发,可把任何宗教信仰称作现实世界的心智模型。它们把因果关系,归因于日常世界之外的无形力量,归因于形而上的王国。改造自然界的理论由此而生。例如,神的愤怒造成干旱,把婴儿血洒入大地的犁沟,便可使之平息。之后,它又导向礼仪,即有关超自然秩序的重复表演。人类社会希望借此来获得对环境的主导。

礼仪反过来又帮助区分群体,标记边界,使之有别于其他群体。它促进社会团结,最终会脱节于导致其产生的认知理论。譬如当代世俗欧洲人,仍继续庆祝圣诞节。礼仪本身和支撑它的信念,会被赋予极大的内在价值。它不再代表心智模型,不再是遇上更好选择时可随意抛弃的普通理论,而变成目的本身。

红脸野兽

促使人类合作和存活的心智模型和规范,产生时可能是理性的,恰似经济学家所说明的。但宗教信仰在信徒眼中,即便证明有错,也从来不是可弃之如敝屣的简单理论。它被视作无条件的真理,如指控其谬误,会受到社会和心理的沉重惩罚。现代自然科学带来的认知进步,为我们提供了检验理论的实验模式,允许我们更好地改造环境(如使用灌溉系统,而不是人的血祭,来提高农业生产力)。这里有个疑问:人类为何忍受如此僵硬难改的理论构思?

基本正确的答案是:人类之遵循规则,主要植根于情感,并不依靠理性过程。人脑培养了情绪反应,犹如自动导航装置,以促进社会行为。喂奶的母亲看到婴儿,便会分泌乳汁。不是因为她清楚想到她自己的小孩需要食物,而是因为在不知不觉中,她大脑产生荷尔蒙,诱发了乳腺分泌。对陌生人的好意表示感激,对无缘无故的伤害表示愤怒,这不是精心考虑的反应,也不一定是学来的情感(尽管通过实践,这些感受会获得加强或受到抑制)。同样,当有人表示不敬,在朋友前蔑视我们,或评论我们母亲或姐妹的德行,我们不会核算评论的精确度,也不会考虑为未来交往而保护声誉,我们只是感到愤怒,只想痛揍这不尊重他人的家伙。这些行为——对亲戚的利他主义,捍卫自己的声誉——可用理性的自利来解释,但却是在情绪状态下作出的。一般情况下,情绪化的反应却是理性的正确答复。为什么?这是进化的安排。行动经常是情感的产品,而不是计算的产品。所以我们经常弄错,打了更强壮、更会报复的人。

这种情绪化反应,使人类中规中矩,遵循规范。规范的独特内容由文化决定(不吃猪肉、尊敬祖先、宴会上不点香烟),遵循规范的能力却是遗传的。同样,语言因文化而异,但都植根于人类普遍的语言能力。例如,在违反规范和他人都遵守的规则时被人看到,大家都会觉得困窘。很明显,困窘不是学来的举止,因为小孩通常比父母更易觉得困窘,即使是小小过失。人类能将自己置于他人位置,并通过他人眼睛观察自己的行为。今天的小孩,如不能做到这一点,就会被诊断为具有自闭症的病理征兆。

通过愤怒、可耻、有罪、骄傲的特殊情感,遵循规范的习惯得以嵌入人性。规范受到侵犯时,如陌生人费尽心思羞辱我们或团体分享的宗教礼仪受到嘲笑或忽视,我们会感到愤怒。无法跟上规范时,我们会感到耻辱。取得大家赞许的目标,从而获得群体的称赞,我们会感到骄傲。人类在遵循规范中,投入这么多情感,以致失去理性,危害自身的利益。帮派成员因受到侮辱(实际上的或想象的),而向另外帮派的成员施以报复,但心里很清楚,这将导致暴力的逐步升级。

人类也将情感投入后设规范(metanorm),即如何恰当地阐述和执行规范。如果后设规范得不到妥善的遵循,人类会发起生物学家罗伯特·特里弗斯(Robert Trivers)所称的“说教型进攻”。㉛某命案的结局与自己利益毫不相关,但人们仍想看到“法网恢恢,疏而不漏”。这解释了犯罪影片和法庭戏剧为什么特受欢迎,还解释了人们对巨大丑闻和罪行为什么着迷关注。

规范化行为植根于情感。它促进社会合作,明显提供生存优势,协助人类进化至今。经济学家主张,盲目遵守规则在经济上却是理性的。如每一次都要计算得失,就会变得非常昂贵和适得其反。如必须跟伙伴不时谈判新规则,我们会陷入瘫痪,无法从事例行的集体行动。我们把某些规则当作目标本身,而不再是达到目标的手段,这一事实大大增加了社会生活的稳定。宗教进一步加强这种稳定,并扩充潜在合作者的圈子。

这在政治上造成难题。很多案例中成效明显的规则,遇上短期的特殊情况,却变得苍白无力,甚至功能失调,因为导致其产生的情形有了大变。制度规则是很“黏糊”的,它抗拒改革,变成政治衰败的主要根源之一。

寻求承认的斗争

规范被赋予内在价值后,便成为哲学家黑格尔(Georg W. F. Hegel)所谓“寻求承认的斗争”的目标。㉜寻求承认的欲望,截然不同于经济行为中获得物质的欲望。承认不是可供消费的实物,而是一种相互的主观意识。借此,个人承认他人的价值和地位,或他人的上帝、习俗、信念。我作为钢琴家或画家,可能很自信。如能获奖或售出画作,我会有更大的满足。自从人类把自己组织起来,进入社会等级制度后,承认往往是相对的,而不是绝对的。这使寻求承认的斗争,大大有别于经济交易的斗争。它是零和(zero sum),而不是正和(positive sum)。即某人获得承认,必然牺牲他人的尊严,地位只是相对的。在地位比赛中不存在贸易中的双赢情形。㉝

寻求承认的欲望有其生物学根源。黑猩猩和其他灵长目,在各自的族团中,争夺雄性老大和雌性老大的地位。黑猩猩群体的等级制度提供繁衍优势,因为它控制群体内的暴力,凝聚成员,一致对外。雄性老大获得更多性伙伴,以保证繁衍成功。在包括人类的各种动物中,寻求地位的行为已成为遗传,与寻求者大脑中的生化变化直接有关。当猴子或个人顺利取得高级地位时,其血液中重要的神经传递物复合胺(serotonin),会获得大幅提高。㉞

人类具有更为复杂的认知力,其寻求的承认不同于灵长目。黑猩猩雄性老大只为自己寻求承认,而人类还为抽象概念寻求承认,如上帝、旗帜、圣地。当代政治的大部,以寻求承认为中心。对少数民族、女性、同性恋者、土著等来说,尤其如此。他们有历史理由相信,自身价值从没得到重视。这些寻求可能有经济色彩,如同工同酬,但通常只是尊严的标记,并不是目标本身。㉟

我们今天把寻求承认称作“身份政治”。这类现象主要出现于流动且多元的社会,其成员可具多重身份。㊱甚至在现代世界出现之前,承认已是集体行为的重要动机。人类奋斗,不仅为自身利益,而且代表群体,要求外人尊重他们的生活方式——习俗、上帝、传统。所采取的形式,有时是统治外人,更多时候是相反。人类自由的基本涵义是自治,即避免隶属于不配的外人。犹太人三千多年前逃离埃及的奴役,以后每逢逾越节所庆祝的,就是此种自由。

承认现象的根本所在是裁决他人的内在价值,或人为的规范、思想和规则。强迫的承认毫无意义,自由人的赞美远远胜过奴隶的卑从。群体钦佩某成员,因为他显示出彪悍、勇气、智慧、判决纠纷时的公平,政治领袖遂得以产生。政治可说是争夺领导权的斗争,但也是追随者的故事。大众甘做部属,愿意给予领袖更高地位。在凝聚且成功的群体中,部属地位是心甘情愿的,这基于领袖有权统治这一信念。

随着政治制度的发展,认可自个人移至制度——转移到持续的规则或行为模式,像英国君主制或美国宪制。在这两个范例中,政治秩序都基于合法性,以及合法统治所带来的权威。合法性意味着,社会成员大体上承认制度是基本公正的,愿意遵守其各项规则。我们相信,当代社会的合法性,表现在民主选举和尊重法治。但在历史上,民主制不是唯一的合法政府。

政治力量最终以社会凝聚为基础。凝聚可源自自利,但光是自利不足以诱使追随者为群体而牺牲自己生命。政治力量不仅是社会可掌控的公民人数和资源,也是对领袖和制度合法性的认可程度。

政治发展的基础

现在,我们有了一切重要和自然的构件来组建政治发展的理论。人类虽然自私,但却是理性的,如经济学家所称的为自利而学会互相合作。此外,人性提供通向社会性的既定途径,为人类的政治披上下列特征:

- 包容适存性、亲戚选择、互惠利他是人类交际性的预设模式。所有的人都倾向于照顾亲戚和互换恩惠的朋友,除非遇上强烈的惩罚。

- 人享有抽象和理论的能力,以心智模型探究因果关系,又偏爱在无形或非凡的力量中寻找因果关系。这是宗教信仰的基础,而宗教又是凝聚社会的重要源泉。

- 人倾向于遵循规范,以情感为基础,而不是理性。心智模型和其附属的规则,常被赋予内在价值。

- 人渴望获得他人的主观承认,或对自己的价值,或对自己的上帝、法律、习俗、生活方式。获得的承认成为合法的基础,合法本身则允许政治权力的实施。

这些自然特征是社会组织益加复杂的基础。包容适存性和互惠利他,不仅属于人类,也见于众多动物,为(主要是)亲戚小群体的合作作出了解释。人类初期的政治组织,很像在灵长目中看到的族团社会,如黑猩猩的。这可被认作社会组织的预设。照顾家人和朋友的倾向,可通过新的规则和奖励加以克服。譬如,颁发规定,只能雇用合格者,而不是家人。某种意义上,较高层次的制度则显得颇不自然,一旦崩溃,人类就会返回较早的社会形式。这就是我讲的家族制的基础。

人类以其抽象理论的能力,很快建立征服环境和调节社会行为的新规则,远远超过黑猩猩中存在的规则。尤其是祖先、精神、上帝和其他无形力量的观念,订下新规则和相应的奖励。不同种类的宗教大大提高人类社会的组织程度,并不断开发社会动员的新形式。

与遵循规范有关的一套高度发达的情感,确保关于世界如何运作的心智模型即使不再符合现实,也不是可丢弃的简单理论。(甚至在现代自然科学领域,虽有假设检验的明确规则,但科学家偏爱现存理论,宁愿抵制相反的实验证据。)心智模型和理论常被赋予内在价值,从而促进社会稳定,允许社会的扩展。但这显示,社会是高度保守的,将顽强抵制对其支配观念的挑战。这在宗教思想上表现得最为明显。世俗的规则,以传统、礼仪、习俗的名义,也被注入极大的情感。

社会在规则上趋向保守,是政治衰败的来源之一。因应环境而建立的规则或制度,在新的环境中变得功能失调,却得不到更换,因为人类已注入强烈情感。这表示,社会变化不会是直线的——随时势的变动而作频繁的小型调整,而是延长的淤滞,继之以剧烈变革的爆发。

由此说明暴力对政治发展的重要性。霍布斯指出,对暴毙的恐惧,与获益或经济欲望相比,是截然不同的感受。很难为自己的生命或爱人的生命标出一个价格。所以,害怕和不安全对人类的激发,往往是单纯自利所比不了的。政治出现是为了控制暴力,但暴力又是政治变化的背景。社会可能陷于功能失调的制度均衡中,因为既得利益者否决任何必要的变革。为打破这一平衡,暴力或暴力的威胁有时就变得不可或缺。

最后,获得承认的欲望,确保政治不会降成简单的经济自利。人类对他人或制度的内在价值、功用、尊严不断作出裁决,再借此建立等级制度。政治力量最终植根于承认——领袖或制度被公认的合法性,得以赢得追随者的尊敬。追随者可能以自利出发,但最强大的政治组织,其合法性以广受欢迎的观念思想为基础。

生物学为我们提供了政治发展的构件。横跨不同社会的人性是基本不变的。我们所看到政治形式上的巨大差异,不管是现在还是历史上,首先是人类所处环境的产物。人类社会分支蔓延,填补世界上多样的自然环境。他们在特定进化(specific evolution)的过程中,发展出与众不同的规范和思想。此外,各群体也在互动,在促进变化方面,其重要性与自然环境不相上下。

分隔甚远的社会,对政治秩序问题却提出异常相似的解决方案。几乎每个社会,都曾一度经历过以亲戚关系为基础组织起来的阶段,其规则逐渐变得复杂。多数社会随后发展了国家制度和非人格化管理方式。中国、中东、欧洲和印度的农业社会,得以发展中央集权的君主制,以及益加官僚化的政府。甚少文化联系的社会,却发展出相似的制度,如中国、欧洲、南亚政府所建立的盐业专卖。近年来,民主负责制和人民主权成为普遍接受的规范思想,只在实施程度上有高低之分。不同社会经不同路径而走到一起,这一重聚提示了人类群体在生物学上的相似。

进化与迁移

古人类学家追溯从灵长目先驱到“行为意义上的现代人类”的进化。人口遗传学家所作的贡献,则是追踪人类朝地球不同地区的迁移。普遍认为,类人猿至人类的进化在非洲发生。人类离开非洲前往世界各地,经历了两次大迁徙。所谓的古人类——直立人(homo Erectus)和巨人(Homo ergaster)——早在一百六十万至二百万年前就离开非洲,迁往亚洲北部。三十至四十万年前,巨人的后裔海德堡人(Homo heidelbergensis)自非洲抵达欧洲。他们的后裔就是欧洲后来的人类,如赫赫有名、散居多处的尼安德特人。㊲

解剖学意义上的现代人类(anatomically modern humans)——其尺寸和体格特征,大致等同于现代人类——出现于约二十万年前。行为意义上的现代人类的出现,约在五万年前。他们能用语言进行交流,并开始开发较为复杂的社会组织。

依据时下的理论,几乎所有非洲之外的人,都是行为意义上的现代人类某群体的后裔。约在五万年前,这个其成员可能仅 150 人的群体离开非洲,穿越阿拉伯半岛的霍尔木兹海峡。虽然缺乏书面材料,但人口遗传学的最新进展,使古人类学家得以跟踪此一进程。人类的遗传,包括 Y 染色体和含历史线索的线粒体 DNA。Y 染色体归男性独有,余下的 DNA 则由母亲和父亲的染色体重组,代代有别。Y 染色体由父亲单传给儿子,基本上完好无损。相比之下,线粒体 DNA 是陷入人类细胞的细菌痕迹。数百万年前,它就为细胞活动提供能源。线粒体有它自己的 DNA,可与 Y 染色体媲美,由母亲单传给女儿,也基本上完好无损。Y 染色体和线粒体都会积累基因的突变,然后由后代儿子或女儿所继承。计算这些基因突变,弄清哪个在前哪个在后,人口遗传学家便可重建世界上不同人类群体的血统。

于是有下列的假定:几乎所有非洲之外的人,都是行为意义上的现代人类某群体的后裔,因为在中国、新几内亚、欧洲、南美洲,当地人口都可回溯至同一的父母血统。(非洲本身有较多血统,因为现居非洲外的人口,只是当时非洲数个群体之一的后裔。)该群体在阿拉伯半岛分道扬镳,一个族团沿阿拉伯半岛和印度的海岸线,进入现已不存的巽他大陆(Sunda,连接现今的东南亚诸岛)和萨浩尔大陆(Sahul,包括新几内亚和澳洲)。他们的迁移得益于当时出现的冰川期,地球的大部分水源已冻成冰帽和冰川。与今日相比,当时海平面足足低了数百英尺。依据遗传定时法(genetic dating),我们知道,目前居住于巴布亚新几内亚和澳洲的美拉尼西亚人和澳洲土著,已在那里定居了将近四万六千年。这表示,他们的祖先离开非洲后,仅花费不长时间便抵达这一偏远角落。

其他族团离开阿拉伯半岛后,朝西北和东北两个方向迁移。前者经过近东和中亚,最终抵达欧洲。在那里,他们遇上早先脱离非洲的古人类后裔,如尼安德特人。后者则在中国和亚洲东北部定居繁衍,再穿越其时连接西伯利亚和北美洲的陆地桥梁,最终南下至中南美洲。约在公元前一万二千年,已有人抵达智利南部。㊳ 巴别塔(Tower of Babel)的圣经故事称,上帝把统一联合的人类驱散到各地,令他们讲不同语言。在比喻意义上,这确是真相。人类迁移到不同环境,随遇而安,发明新的社会制度,开始退出自然状态。我们将在之后的章节看到,起初的复杂社会组织,仍以亲戚关系为基础,其出现全靠宗教思想的协助。

第 3 章 表亲的专横

人类社会进化的事实和性质,以及相关的争议;家庭或族团层次的社会向部落的过渡;介绍血统、宗族和其他人类学基本概念

卢梭的《论人类不平等的起源和基础》(1754 年)发表之后,涌现出大量涉及人类早期制度起源的理论。首先在 19 世纪末,新兴人类学的首创者,如路易斯·亨利·摩尔根(Lewis Henry Morgan)和爱德华·泰勒(Edward Tylor),收集积累了尚存原始社会的实证资料。①摩尔根对日益减少的北美洲土著进行实地勘察,发明了解释其亲戚关系的详尽分类,并将此推及欧洲的史前。在《古代社会》一书中,他将人类历史分为三阶段——野性、野蛮、文明,他认为,所有人类社会都须一一经历这三个阶段。

卡尔·马克思的合作者弗里德里希·恩格斯读了摩尔根的书,运用该美国人类学家的民族学研究,发展出私人财产和家庭的起源理论,之后变成共产世界的福音。②马克思和恩格斯携手推出现代最著名的发展理论:他们设置一系列的进化阶段——原始共产主义、封建主义、资本主义、真正的共产主义——全部由社会阶级的基本矛盾所驱动。马克思主义这一错误和从简的发展模型,误导了后来数代的学者,或寻找“亚细亚生产方式”,或试图在印度找到“封建主义”。

早期政治发展理论研究的第二动力,来自查尔斯·达尔文(Charles Darwin)出版于 1859 年的《物种起源》,以及其自然淘汰理论的进一步阐述。将生物进化原理应用到社会进化上,像赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)等在 20 世纪初所作的,在逻辑上讲得通。③斯宾塞认为,人类社会都要参与生存竞争,优秀的得以支配低劣的。欧洲之外社会的发展,或受到阻妨,或停滞不前。达尔文之后,进化理论在辩护当时的殖民秩序上确实取得成功。全球等级制度的顶端是北欧人,通过黄色和棕色皮肤的深浅不同,一直降至身处底部的黑色非洲人。④

进化理论中褒贬和种族的特色,酿成 20 世纪 20 年代的逆反回潮,至今仍在影响世界上人类学和文化研究部门。优秀的人类学家弗兰茨·博厄斯(Franz Boas)主张,人类行为受到社会彻头彻尾的改造,并不植根于生物学。他在一项著名研究中,以移民头颅大小的实证资料证明,社会达尔文主义者归因于种族的东西,实际上却是环境和文化的产物。博厄斯还认为,早期社会的研究需摒弃对各式社会组织的高低评估。在方法论上,民族学家应放弃自己文化背景的偏见,全身心投入他们所研究的社会,评估其内在逻辑。克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)提倡“深描”(thick description);他认为,不同社会只可解说,不可互比,不分轩轾。⑤博厄斯的学生阿尔弗雷德·克鲁伯(Alfred Kroeber)、玛格丽特·米德(Margaret Mead)和露丝·本尼迪克特(Ruth Benedict),则把文化人类学科继续引向非评判性的、相对的、绝无进化的方向。

早期的进化理论,包括马克思和恩格斯的,还存有其他问题。它们的社会形式,往往是相对直线的,有严谨的等级,前阶段必须早于后阶段,某元素(像马克思的“生产方式”)决定整个阶段的特征。随着对尚存原始社会的知识积累,大家愈益清楚,政治复杂性的进化不是直线的。任何指定的历史阶段,往往包含前阶段的特征。将社会推至下一阶段,又凭借多重的动态机制。事实上,我们可在以后的章节中看到,前阶段并不被后阶段完全替代。中国早在三千多年前,便由基于亲戚关系的组织过渡至国家层次。但时至今日,复杂的亲戚关系组织,仍是一部分中国社会的特征。

人类社会是非常复杂的,很难由文化的比较研究总结出真正的普遍规律。发现了违反所谓社会发展规律的冷僻社会,人类学家常常感到兴奋。但这并不表示,不同社会中没有进化形式中的规则性和同类性。

史前阶段

以 19 世纪的社会达尔文主义为背景,博厄斯派的文化相对论是可以理解的。但它在比较人类学的领域里,留下了政治上求正确(political correctness)的持久遗产。严格的文化相对论,有悖于进化论,因为后者明确要求厘清社会组织的不同层次,并确定后一层次取代前一层次的原因。人类社会随时间而进化,这是显而易见的。生物进化的两个基本组件——变化和选择——也适合人类社会。即使我们细心避免后期文明“高于”前期文明的评判,但它们确实变得更为复杂、更为丰富、更为强大。因应成功的文明,常常战胜因应不成功的,恰似个体有机体之间的竞争。我们继续使用“发展中”或“开发”的名词(如“发展中国家”和“美国国际开发署”),佐证了下列共识:现存的富裕国家是上一阶段社会经济进化的结果,贫穷国家如有可能,也将参与这一进化过程。在历史长河中,人类的政治制度借文化而获得传递,与借基因的生物进化相比,则面对更多的悉心设计。达尔文的自然淘汰原则与人类社会的进化竞争,仍有很明显的类似。

这一新认可导致了进化理论在 20 世纪中期的复兴。人类学家如莱斯利·怀特(Leslie White)⑥、朱利安·斯图尔德(Julian Steward)⑦、埃尔曼·塞维斯(Elman Service)⑧、莫顿·弗莱德(Morton Fried)⑨和马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)⑩认为,各式社会在复杂、规模、能源使用各方面,都呈现出明显的升级。⑪根据萨林斯和塞维斯,人类群体都经历所谓的“特别进化”,以适应他们所占居的生态环境,其结果便是社会形式的多样化。对社会组织的普遍问题,不同社会往往采取类似的应对方法。由此表明,相交相汇的“普遍进化”在生效。⑫

人类学家的难题是,没人能直接观察,人类社会如何从早期模式发展到较复杂的部落或国家。他们唯一能做的,只是假设现存的狩猎采集或部落社会是早期模式的实例,再通过观察其行为来推测引发变化的力量,如部落何以演变为国家。可能是基于此,对早期社会进化的推理,已从人类学移至考古学。不像人类学家,考古学家可通过不同文明在数十万年间留下的物质记录,追踪其社会活力的伸张。例如,考古学家调查普韦布洛(Pueblo)印第安人住宅和饮食的改变,得以了解战争和环境压力对社会组织的改造。其缺点也是显而易见的,即缺乏民族学研究的丰富细节。太依赖考古学记录,会导致对唯物主义解释的偏爱,因为史前文明的精神和认知世界,其大部已永远丢失。⑬

泰勒、摩尔根、恩格斯之后,对社会发展的进化阶段的分类系统,也经历了自身的进化。放弃了具强烈道德色彩的词句,如“野性”和“野蛮”,而改用中性的描述,如点明主要技术的旧石器、新石器、青铜器、铁器时代。另一系统则点明主要的生产方式,如狩猎采集、农业、工业社会。进化人类学家,以社会或政治组织的形式来排列阶段。这是我在此所选用的,也是我的主题。埃尔曼·塞维斯发明了四个层次的分类,即族团、部落、酋邦、国家。族团和部落中⑭,社会组织以亲戚关系为基础,成员之间相对平等。相比之下,酋邦和国家等级分明,不以亲戚关系而以领土为基础来行使权力。

家庭和族团层次的组织

很多人相信,原始人类社会组织是部落的,这一见解可追溯到 19 世纪。早期的比较人类学家,如努马·丹尼斯·甫斯特尔·德·库朗日(Numa Denis Fustel de Coulanges)和亨利·梅因,认为要在复杂的亲戚团体中去理解早期的社会生活。⑮但部落组织的兴起,要到九千年前定居社会和农业出现时。这之前,狩猎采集社会历时数万年,由类似灵长目族团的流浪家庭集居而成。这样的社会,至今尚存于合适的边缘环境,如爱斯基摩人、卡拉哈里沙漠的布须曼人(Bushmen)、澳洲的土著。⑯(也有例外,如美国太平洋西北部的土著,属狩猎采集者,却生活于可支撑复杂社会的富饶区域。)

卢梭指出,政治不平等起源于农业的兴起,他在这点上是基本正确的。出现农业之前的族团层次社会,不存在任何现代意义的私人财产。就像黑猩猩的族团,狩猎采集者居住于他们守卫的领土,偶尔为之争斗。但他们不像农人,犯不上在一块土地上设立标志,说“这是我的”。如有其他族团前来侵犯,或有危险猎食者渗入,由于人疏地广,族团层次的社会有移居他方的选择。他们较少拥有像已开垦的耕地、房子等投资。⑰

族团层次的内部,类似现代经济交易和个人主义的东西是绝对不存在的。这个阶段没有国家暴政,更确切地说,人类只体验到社会人类学家厄内斯特·格尔纳(Ernest Gellner)所称的“表亲的专横”。⑱你的社交生活囿于你周遭的亲戚,他们决定你做什么,跟谁结婚,怎样敬拜,还有其他一切。家庭或数户家庭合在一起打猎和采集。特别是打猎,与分享直接有关,因为那时没有储存肉类的技术,猎到的动物必须马上吃掉。进化心理学家纷纷推测,现代流行的进餐分享(圣诞节、感恩节、逾越节),都起源于长达数千年的猎物分享传统。⑲此类社会中,大多数的道德规则不是针对偷人财产者,而是针对不愿与人分享者。在永久匮乏的阴影下,拒绝分享往往影响到族团的生存。

族团层次的社会高度平等,其主要差别仅在年龄和性别上。在狩猎采集社会中,男人打猎,女人采集,繁衍一事自有天然分工。族团内,家庭之间仅有极小的差别,没有永久领袖,也没有等级制度。个人因突出的品质,如力大、智慧、可信,而被授予领袖地位。但该地位是流动的,很容易移至他人。除了父母和孩子,强制的机会非常有限。如弗莱德所说:

简易平等社会的民族学研究中,很难找到某人要求他人“做这做那”的案例,却充满了某人说“如能完成此事,那真太好了”之类的话语。之后他人可能照办,也可能不予理睬……因为领袖无法迫使他人。在我们的叙述中,领袖扮演的角色只牵涉权威,无关乎权力。⑳

此类社会中,领袖因群体的共识而浮现。但他们没有职权,不能传予子孙。没有集中的强制力量,自然就没有现代意义的第三方执法的法律。㉑

族团层次的社会围绕核心家庭而建,通常奉行人类学家所称的异族通婚和父系中心(patrilocal)。女人嫁出自己的社会群体,搬到丈夫的居所。这种习惯鼓励群体之间的交往互动,增加基因的多样化,创造群体之间发生贸易的条件。异族通婚也在减轻冲突中发挥作用。群体之间有关资源或领土的争议,可通过女人的交换而获得谅解,就像欧洲君主为政治目标而安排的战略性联姻。㉒群体的成员组成,与之后的部落社会相比,则更为流动:“任何地域的食物来源,不管是派尤特人(Pauite)的松果或野草籽的丰收,冬春猎场上海豹的数量,还是中部爱斯基摩人在内陆峡谷遇上驯鹿群的迁移,都是不可预测的,且分布太疏,以致任何一代的亲戚,即使想组成凝聚排外的群体,也屡屡遭挫。因为生态机遇时时在诱惑个人和家庭采取机会主义。”㉓

从族团到部落

农业的发展,使族团层次过渡到部落层次变得可行。九千到一万年前,世界上很多地区出现农业,包括美索不达米亚、中国、大洋洲、中美洲,常常位于肥沃的冲积流域。野草和种子的驯化逐一发生,伴以人口的大增。新兴的产粮技术促使人口繁密,似乎是符合逻辑的。但埃斯特·博塞鲁普(Ester Boserup)认为,这样讲是因果颠倒了。㉔无论如何,它对社会的影响是巨大的。取决于气候,狩猎采集社会的人口密度是每平方公里 0.1 到 1 人,而农业的发明,则允许人口密度上升至每平方公里 40 到 60 人。㉕至此,人类的相互接触更加广泛,便会要求截然不同的社会组织形式。

“部落、氏族、家族、宗族”,被用来描绘高于族团的新层次社会组织,但用得不够精确,甚至靠此吃饭的人类学家也是如此。其共同特征是:第一是分支式(segmentary)的,第二是以共同的老祖宗为原则。

社会学家涂尔干以“分支”一词来解释由小型社会单位自我复制而成的社会,如蚯蚓的分段。这样的社会以添加新的支系而获得扩展,但没有集中的政治机构,没有现代的分工,也没有他所描绘的“有机”团结。发达社会里,没有人是自给自足的,每个人都要依赖社会中大批他人。发达社会的多数人,不知道如何生产自己的粮食、修理自己的汽车、制造自己的手机。在分支式社会中,每个“支系”都是自给自足的,都能丰衣足食,都能自我防卫。因此,涂尔干称之为“机械”团结。㉖各支系可为共同目的聚在一起,如自卫,但他们不依赖对方以获生存。在同一层次上,每个人只能属于一个支系。

部落社会里,支系以共同老祖宗为原则。其最基本单位是宗族,成员们可追溯到好几代之前一名共同老祖宗。人类学家使用的术语中,后裔可以是单传(unilineal),也可是双传(cognatic)。单传系统中,后裔追随父亲,被标为父系;追随母亲,被标为母系。双传系统中,后裔可追随父母双方。稍作思考便可明白,分支式社会只能是单传。为了避免支系的重叠,每名小孩只可分给一个后裔群,或是父亲的,或是母亲的。

在中国、印度、中东、非洲、大洋洲、希腊、罗马曾经流行的宗族组织是父系家族。它是最普遍的,也存在于战胜欧洲的野蛮部落。罗马人称之为 agnatio(族亲),人类学家遂称之为 aganation。父系家族只追踪男性的血脉。女人结婚时,便离开自己家族,转而加入丈夫家族。中国和印度的男系家族制度中,女人几乎彻底切断与自己家族的联系。所以,婚姻之日变成妻子的父母悲伤时,只能在女儿的聘礼上获求补偿。女人在丈夫家里没有地位,直到生下儿子。其时,她彻底融入丈夫的宗族组织,在她丈夫的祖先坟前祷告祭祀,保障儿子将来的遗产。

父系家族虽是最普遍,但不是单传的唯一形式。在母系社会里,后裔和遗产追随母亲家族。母系社会(matrilineal)不同于女性掌权得以支配男性的女家长社会(matriarchal)。似乎没有证据显示,真正的女家长社会真有存在。母系社会仅表示,结婚时是男子离开自己家族,转而加入妻子的家族;权力和资源,基本上仍掌握在男子手中;家庭中的权威人士通常是妻子的兄弟,而非孩子的生父。㉗母系社会远比父系社会罕见,但仍可在世界各地找到,如南美洲、美拉尼西亚、东南亚、美国西南部、非洲。埃尔曼·塞维斯指出,它们通常建立于特殊环境,如依靠女人劳作的雨林园艺区域。但该理论无法说明,为什么美国西南沙漠地带的霍皮人(Hopi),也是母系社会和母系中心的(matrilocal)。㉘

宗族有个神奇的特点,只要追溯到更早祖先,便能进入更为庞大的宗族组织。例如,我是追溯到我爷爷的小宗族成员,邻人的爷爷便是外人。如作进一步的追溯,到第四代、第五代甚至更早,我们两个宗族又找到亲戚关系。如情况合适,大家就有可能携手合作。

此类社会的经典描述是爱德华·埃文斯—普理查德(Edward Evans-Pritchard)对努尔人(Nuer)的研究,他的著作《努尔人》为数代人类学的学生所必读。㉙努尔人是居住在苏丹南方养牛的游牧民族。20 世纪末,他们和传统对手的丁卡人(Dinka)联合起来,在约翰·加朗(John Garang)和苏丹人民解放军的领导下,向喀土穆的中央政府展开长期斗争,以争取南方独立。但在 20 世纪 30 年代,埃文斯—普理查德进行实地考察时,苏丹仍是英国殖民地,努尔人和丁卡人仍生活在传统中。

根据埃文斯—普理查德,“努尔人部落是分支式的。我们把最大的支系,称之为主要部落。它再一步步分割成第二层次和第三层次的部落……第三层次由数个村庄组成,其居民相互之间都有亲戚和家庭的关系”。㉚

努尔人的宗族组织彼此经常打架,通常是为了在他们文化中占中心地位的牛。同一层次内,血统之间互相打斗。但他们又能联合起来,在更高层次作战。到了最高层,全体努尔人同仇敌忾,向以同样方法组织起来的丁卡人开战。埃文斯—普理查德解释说:

每个支系,本身也是可分的,其成员互相存有敌意。为反对同样层次的邻近支系,支系的成员会联合起来;为反对更高层次的支系,又会与同样层次的邻近支系联合起来。努尔人以政治价值来解释这些联合原则,他们会说:如果娄(Lou)部落的郎(Leng)第三层次支系与努阿克瓦科(Nyarkwac)第三层次支系打仗——事实上,两支系之间战事频频——组成这两支系的各个村庄都会参战;如果努阿克瓦科第三层次支系与鲁莫乔科(Rumjok)第二层次支系发生争执——不久前,为了用水——郎和努阿克瓦科将团结起来,以反对共同敌人鲁莫乔科。鲁莫乔科也将组成其各支系的联盟。㉛

各支系能在较高的层次汇总。一旦联合的原因(如外部威胁)消失,它们又倾向于迅速瓦解。可在众多不同的部落社会中,看到多层次的支系。它体现在阿拉伯的谚语中:“我针对我兄弟、我和我兄弟针对我表亲、我和我表亲针对陌生人。”

努尔人社会里没有国家,没有执行法律的中央权威,没有制度化的领导等级。像族团层次的社会,努尔人社会也是高度平等的。男女之间有分工,宗族之内有分代的年龄级别。所谓的豹皮酋长,只扮演礼仪的角色,帮助解决成员的冲突,但没有强迫他人的权力。“在整体上我们可以说,努尔人酋长是神圣的人,但这神圣并没给他们带来特殊场合之外的权力。我从未看到,努尔人特别尊敬酋长,或在谈话中把他们当作重要人物。”㉜

努尔人是分支世系组织获得充分发展的范例,其宗族系谱的规则严格决定社会的结构和地位。其他的部落社会,则更为松散。共同老祖宗,与其说是严格的亲戚规定,倒不如说是建立社会义务的借口。甚至在努尔人中,仍有可能把陌生人带入宗族,视之为亲戚(人类学家称之为虚拟的亲戚关系)。很多时候,亲戚关系只是政治联盟的事后理由,并非构建社团的原动力。中国的宗族往往有成千上万的成员,整个村庄使用同样的姓,这显示中国亲戚关系的假想和包容。当西西里岛的黑手党把自己称作“家庭”时,它的血誓仅是血亲的象征。现代的种族划分,把共同老祖宗推到很远,使宗族系谱的追溯变得异常艰难。我们把肯尼亚的卡冷金(Kalenjin)或基库尤(Kikuyus)称作部落,该称呼是非常松散的,因为他们各自的人数,少至数十万,多至数百万。㉝

祖先和宗教

实际上,所有的人类社会都曾经组成部落。因此,很多人倾向于相信,这是自然的情形,或有生物学上的原因。但弄不清,为什么你想与四圈之外的表亲合作,而不愿与非亲的熟人合作。难道,这只是因为你与表亲分享了六十四分之一的基因。动物不这样做,族团层次的人也不这样做。人类社会到处建立部落组织,其原因是宗教信仰,即对死去祖先的崇拜。

对死去祖先的崇拜开始于族团层次社会,每个族团内都会有巫师或宗教人,专司与死去祖先联络的工作。随着宗族的发展,宗教变得更加复杂,更加建制化,反过来又影响其他制度,如领导权和产权。相信死去祖先对活人的作用,才是凝聚部落社会的动力,并不是什么神秘的生物本能。

19 世纪法国历史学家甫斯特尔·德·库朗日,提供了有关祖先崇拜的最著名描述之一。他的《古代城市》初版于 1864 年,给数代欧洲人带来启示。欧洲人习惯于把希腊和罗马的宗教与奥林匹克的众神挂起钩来。甫斯特尔·德·库朗日则揭示更古老的宗教传统,其他印欧群体,包括移居印度北部的印度—雅利安人,也在遵循这一古老传统。他认为,对希腊和罗马人来说,死者的灵魂并不飞上天国,却住在葬地的底下。基于此,“他们总是陪葬他们认为死者需要的东西——服装、器皿、武器。他们在他坟上倒酒以解渴,放置食物以充饥。他们殉葬马匹和奴隶,认为这些生命将在坟里为死者继续服务,就像生前一样”。㉞死者的精灵——拉丁文是 manes——需要在世的亲戚不断的维持,定期供上食物和饮料,免得他们发怒。

在最早期的比较人类学家中,甫斯特尔·德·库朗日的知识领域远远超出欧洲史。他注意到,灵魂转世(死时灵魂进入另一肉体)和婆罗门宗教的兴起之前,印度教徒奉行类似希腊罗马的祖先崇拜。亨利·梅因也强调这一点,他认为,祖先崇拜“影响着自称为印度教徒的大多数印度人的日常生活,在多数人的眼中,自己家神比整个印度万神庙更为重要”。㉟假如库朗日的知识领域涉及更远,他很有可能发现古代中国相似的葬礼。那里,崇高地位人士的墓穴填满了青铜和陶瓷的三足鼎、食物、马、奴隶、计划陪伴死者的妾。㊱像希腊和罗马人,印度—雅利安人也在家里供养圣火。圣火代表家庭,永远不得熄灭,除非家族本身不复存在。㊲所有这些文化中,圣火被当作代表家庭健康和安全的神而受到崇拜——这里家庭不仅是现存的,而且是死去多年的列祖列宗的。

部落社会中,宗教生活和亲戚关系紧密相连。祖先崇拜是特定的,不存在整个社群都崇拜的神。你只对自己祖先有责任,对你邻居或酋长的祖先则没有责任。通常,祖先并不久远,不像所谓的罗马人祖先的罗慕路斯(Romulus)。祖先只是三或四代之前的人,家中老人可能还记得。㊳根据甫斯特尔·德·库朗日,它丝毫不像基督教对圣徒的崇拜:“葬礼的礼仪只容最亲近的亲戚做虔诚表演……他们相信,祖先不会接受他人的奉献,只接受家人的;祖先不需要崇拜,除非是自家的后裔。”此外,每人都渴望有男性后裔(父系家族),因为只有他们才能在其死后照料他的灵魂。因此,结婚和育有男性后裔变得非常重要。大多数情形下,独身在早期希腊和罗马都是非法的。

这些信念的结果是,除了现存子女,每个人与死去的祖先和未来的后裔都有关联。裴达礼(Hugh Baker)这样解释中国的宗族关系,一条绳子代表血脉,“两端是无穷尽的,经过一把象征现在的剃刀。如果绳子遭到腰斩,两端就会自行掉离,绳子不复存在。如果一名男子死而无后,其祖先和后裔的连续体便跟着一起消亡……他的存在是必须的,因为他是整体的代表。除此之外,他又是无关紧要的”。㊴

部落社会中,以宗教信仰形式出现的思想,对社会组织有极大影响。对先祖的信仰得以凝聚众人,其规模大大超过家庭或族团层次。该“共同体”包括的,不仅是宗族、氏族、部落现有成员,而且是祖先和未来后裔的整条绳子。甚至最疏远的亲戚都会觉得,他们之间有牵连和职责。这种感受,借共同体共同遵循的礼仪,而获得加强。对如此的社会制度,成员不相信有选择的权力。说得确切些,他们的角色在出生之前已被社会预定。㊵

宗教和权力

军事上,部落社会远比族团层次社会强大。一获通知,他们可动员数百乃至数千名的亲戚。第一个以祖先崇拜来动员大量亲戚的社会,很可能享有对付敌人的巨大优势。一经发明,它就会刺激他人的模仿。因此,战争不仅造就了国家,也造就了部落。

宗教在促进大规模的集体行动方面扮演了重要角色。很自然,人们要问:部落组织是既存宗教信仰的结果呢?抑或,宗教信仰是后添的,以加强既存的社会组织?很多 19 世纪的思想家,包括马克思和涂尔干,都相信后者。马克思有句名言:宗教是大众的“麻醉剂”,它是精英们发明出来以巩固其阶级特权的神话。据我所知,他没有对部落社会的祖先崇拜发表过任何意见。但也可推而广之,说家长在操纵死去祖先的愤怒,以加强自己在活人中的权威。另一解释是,需要帮助以对抗共同敌人的族团领袖,为赢得邻人支持,而求援于传奇或神话中死去多年的共同祖先。虽是他的首倡,但这想法蔓延滋长后自成一体。

很不幸,我们只能推测思想与物质利益之间的因果关系,因为无人目睹从族团层次到部落社会的过渡。考虑到宗教观念在后来历史中的重要性,假如因果关系不是双向交流的,人们反而会感到惊讶。宗教创意影响社会组织,物质利益也影响宗教观念。但要记住,部落社会不是“自然”的,不是其他更高社会崩溃时回归的首选。它出现于家庭和族团层次社会之后,只在特殊环境中繁荣昌盛。它产生于特定历史时期,靠某种宗教信仰获得维持。如若新宗教引入,原有信仰发生变化,部落社会就会分崩离析。我们将在第 19 章看到,这就是基督教挺进野蛮欧洲后所发生的。随时间流逝,部落社会被更有弹性、更易扩张的社会所取代,但其缩了水的变种从未消失。

第 4 章 部落社会的财产、正义、战争

第 4 章 部落社会的财产、正义、战争

亲戚关系和产权发展;部落社会中正义的性质;部落社会作为军事组织;部落组织的优缺点

法国大革命以来,分隔左右两派的最大争议之一就是私人财产。卢梭在《论人类不平等的起源和基础》中,将不公平的起源追溯到圈地标为己产的首位男人。卡尔·马克思把废除私有财产定为政治目标,受他激励的所有共产党政权,所采取的最早施政之一就是“生产工具的国有化”,不单是土地。相比之下,美国创始人之一的詹姆斯·麦迪逊(James Madison),在《联邦论》第 10 篇中坚持,政府最重要功能之一就是保护个人不均平的致富能力。①现代新古典主义的经济学家,将私人产权视作经济持续增长的源泉。用道格拉斯·诺斯的话,“增长根本不会发生,除非现存经济组织是高效的”,这意味着“必须建立制度和产权”。②20 世纪 70 年代末 80 年代初,发生了里根—撒切尔的革命。自那以后,市场导向的政策制定者,其当务之急就是将国有企业私有化,以提高经济效率,虽然遭到左派的激烈反对。

共产主义的经验,大大提升了现代私人财产的重要性。基于对摩尔根等人类学家的误解,马克思和恩格斯认为,阶级剥削兴起之前,曾存在“原始共产主义”阶段,是共产主义意图恢复的理想国。摩尔根描述的惯例财产(customary property),由密切相处的亲戚团体所拥有。前苏联和中国的共产党政权,则强迫数百万无亲无故的农民,参加集体农庄。集体化打破努力和报酬之间的关联,摧毁对工作的奖励,在俄罗斯和中国造成大规模饥荒,严重降低农业生产力。在前苏联,仍在私人手中的 4% 土地,却提供将近四分之一的农业总产量。1978 年中国的人民公社,在改革家邓小平的领导下获得解散,农业产量仅在四年间就翻了一番。

私人财产重要性的争论,大都牵涉所谓的“公地悲剧”(tragedy of the commons)。传统英国村庄,其放牧地由村庄居民集体所拥有,共同使用。但其资源是可耗尽的,常因使用过度而荒芜。将共有财产转为私人财产是避免荒芜的对策。业主甘心投资于维护,在持续基础上开发资源。加勒特·哈丁(Garrett Hardin)的著名文章认为,众多全球性的资源,如洁净空气和渔场等,都会遇上公地悲剧;如无私人产权或严格管理,将因过度消耗而变得一无用处。③

现代有关产权的非历史性讨论中,人们往往觉得,因为缺乏现代私人产权,人类一直面对公地悲剧。集体所有与有效使用是背道而驰的。④现代产权的出现被认为是经济上的理性行为,人们讨价还价来分割共有财产,就像霍布斯的“利维坦”从自然状态中脱颖而出。如此解释会遇上两个疑问。第一,现代产权出现之前,曾存在各种各样的共有财产,虽未能像现代产权那样鼓励高效地使用,但也没导致类似的公地悲剧。第二,找不到很多案例来证明,现代产权始于和平自发的讨价还价。共有财产让位于现代产权,其过程是狂暴的,武力和欺骗扮演了重要角色。⑤

亲戚关系和私人财产

最早的私人财产,不属于个人,而属于宗族或其他亲戚团体。主要动机不仅是经济的,而且是宗教和社会的。20 世纪苏联和中国的强迫性集体化,试图逆转时光,进入想象的、从未存在的理想国。它们让无亲戚关系的人合在一起,拥有共同财产。

把希腊和罗马人的家庭牵连到具体地产的有两样东西:屋内供圣火的家灶(hearth)和附近的祖坟。渴望得到地产,不仅是为了它的生产潜力,还为了死去的祖先和不可移动的家灶。地产必须是私人的,只有如此,陌生人或国家才无法侵犯祖先的安息地。另一方面,早期私人财产缺乏现代产权的重要特征,通常只是使用权(usufructuary),不能出售,也不得改造。⑥其主人不是单独的业主,而是现存和死去亲戚的整个社团。财产就像一种信托,为了死去的祖先和未来的后裔。很多现代社会也有类似安排。20 世纪初,一名尼日利亚酋长说,“我想,地产属于一个大家庭,其成员中,很多已死,少数还活着,还有无数尚未出生的”。⑦地产和亲戚关系由此而紧密相连。它使你有能力照顾前世和后世的亲人,并通过与你休戚相关的祖先和后裔来照顾你本人。

沦为殖民地前的部分非洲,其亲戚团体受土地的束缚,因为他们祖先葬在那里,就像希腊和罗马人。⑧西非的长期定居点则有不同形式的宗教运作。首批定居者的后裔,被指定为土地祭司来维持土地庙,并主持有关土地使用的各式礼仪。新移民不是通过买卖,而是通过加入当地礼仪社团,以取得土地使用权。社团把种植、狩猎、捕鱼权,当作社团会员的特权,但不是永久的。⑨

部落社会中,财产有时由部落集体拥有。历史人类学家保罗·维诺格拉多夫(Paul Vinogradoff)如此描绘凯尔特部落(Celtic),“自由民和非自由民,依亲戚关系而聚居(父系家族)。他们集体拥有土地,其地界往往与村庄边界不同,像蜘蛛网分布在不同定居点”。⑩集体拥有并不表示集体耕耘,像 20 世纪苏联或中国的集体农庄,个别家庭经常分到自己的耕地。其他情况下,个人可以拥有地产,但受严重限制,因为他有对亲戚的义务——活的、死的,还有未出生的。⑪你的土地挨着你表亲的,收获时互相合作,很难想象将你的土地卖给陌生人。如你死而无后,你的土地归还给亲戚团体,部落经常有权再分配地产。根据维诺格拉多夫,在印度的边界地区,战胜的部落在大块土地上定居下来,但没把土地划分给亲戚。有时或定期的重新分配,证明部落对土地的有效统治。⑫

现代的美拉尼西亚,仍有亲戚团体的共有财产。在巴布亚新几内亚和所罗门群岛,95% 以上的土地仍是共有财产。采矿公司或棕榈油公司想买地产,必须应付整个一语部落。⑬任何交易,部落中每个人都享有潜在的否决权,而且不受时效法律限制。因此,某亲戚团体决定将土地卖给公司;十年后,另一团体会站出来说土地是他们的,只在数代前被人偷走了。⑭还有很多人,不愿在任何情况下出卖土地,因为祖先的神灵仍在那里居住。

亲戚团体中的个人不能充分利用其财产,不能将之出售。但这并不表示,他们会忽略或不负责任。部落社会中的产权分得很清楚,即使不是正式或法律上的。⑮部落拥有的财产是否得到很好照顾,与部落内部的聚合力有关,与部落所有权无关。哈丁叙述的共有财产灾难,在英国历史中到底造成多大灾难,尚不清楚。因议会圈地运动(Parliamentary Enclosure Movement)而告终的敞田制(open-field),并不是有效的土地使用方法。18 和 19 世纪的富裕地主,怀有强烈动机,把农民赶出共有地产。起初,敞田制与亲戚关系有关,以邻里耕耘者的团结为前提⑯,通常没有使用过度和浪费的现象。⑰如果有,也是由于英国乡村中社会凝聚力的下降。世界上其他运作良好的部落社会里,很难找到公地悲剧的纪录。⑱此类问题,肯定没有骚扰美拉尼西亚。

努尔人那样的部落社会,从事畜牧而非农业,其规则略有不同。他们不把祖先埋入需永久保护的坟墓,乃因追随牛群而要跋涉宽广地域。他们对土地的权利不是排他的,只是为了通行和使用,就像希腊和罗马家庭的土地。⑲权利不全是私人的,但像其他的共有安排,这并不表示牧场一定会遭到过度开发。肯尼亚的图尔卡纳人(Turkana)和马赛人(Masai),西非的游牧民族富来尼人(Fulani),都发展了互相可以享用牧场但拒绝外人的制度。⑳

西方人没能理解共有财产的性质,以及它与亲戚团体的难解难分,或多或少是非洲目前政治失调的根源之一。欧洲殖民官员相信,缺乏现代产权,经济发展是不可能发生的。这个产权是独立且可转让的,并获法律制度的确认。很多人相信,如听任自由,非洲人将不懂如何有效且持久地使用土地。㉑他们自己也有私心,或为天然资源,或为商业农场,或代表欧洲移民。他们想获得地契,便假设酋长“拥有”部落土地,宛如欧洲的封建君主,可以擅自签约转让。㉒在其他情况下,他们请酋长做代理人,不仅为了土地,还把他招为殖民政府的一员。非洲的部落社会中,传统领袖的权力曾受到复杂亲戚制度的有效制衡。马哈默德·马姆达尼(Mahmood Mamdani)认为,欧洲人欲建立现代产权,故意让一帮贪婪的非洲头人攫取权力,以非传统的方式欺负自己部落的伙伴,从而助长了独立后世袭政府的滋长。㉓

法律和正义

部落社会只有软弱的中央权威——头人或酋长,因此,其强制他人的能力远远低于国家。他们没有现代法律制度中的第三方执法。维诺格拉多夫指出,部落社会中的正义,有点像现代世界上国与国之间的关系:各式各样的主权决策者,有时互相谈判,有时全靠自助。㉔埃文斯—普理查德如此解说努尔人的正义:

血亲复仇是部落社会的规则,发生于违反法律之后,以获补偿。事实上,对血亲复仇的恐惧是部落中最重要的合法惩罚,也是个人生命和财产的主要保障……个人觉得受了损害,但投诉无门,无法得到赔偿。所以,他便向损害自己的人提出决斗,这一挑战必须获得接受。㉕

显而易见,埃文斯—普理查德在此提到的“法律”和“合法惩罚”都是泛指的,因为国家层次的法律与部落社会的正义很少存在关联。

然而,如何实施血亲复仇,又有一套规则。遇害努尔人的亲戚,可以追缉作案者和作案者的男性近亲,但不能碰作案者母亲的兄弟、父亲的姐妹、母亲的姐妹,因为他们不是作案者的宗族成员。豹皮酋长会在中间调解,其住房又供作案者寻求避难和遵循礼仪,以净化自己沾上的遇害者的血。有关各方也需遵守精心的礼仪,以防冲突的扩大。例如,将伤害对方的矛送到受害者的村庄,以获魔法处理,从而避免伤口变得致命。豹皮酋长作为中立人士,享受一定的权威。他与被告村庄的其他长者一起,倾听对方的申述,但没权执行判决,就像无法执行现代国家之间判决的联合国仲裁人。仍以国际关系为例,实力是至关重要的,弱小的宗族很难从强大的宗族获得赔偿。㉖讨回公道的程度,则取决于争执双方出于自利的斟酌。大家都不愿看到,血亲复仇逐步升级,造成更多伤害。

实际上,所有部落社会都有寻求正义的相似规则:亲戚们有义务为受害者寻求报仇和赔偿;无约束力的仲裁制度,以帮助争端的和平解决;与各种犯罪相对称的赔偿表,北欧日耳曼部落将之称为赔偿金(wergeld)。《贝奥武夫》(Beowulf)传奇,就是一篇亲戚为遇害者寻求报仇或赔偿的英雄叙事长诗。不同的部落社会,自有不同的仲裁制度。太平洋海岸克拉马斯河(Klamath)的印第安社会中,“尤罗克(Yurok)人如想提出诉求,就要雇用二、三或四名越界者(crosser)。他们是来自其他社团的非亲人士,被告也要雇用自己的越界者。这群人合在一起充当中间人,确定诉求和反驳,并收集证据。听过所有证据之后,越界者会作出赔偿裁决”。㉗像努尔人的豹皮酋长,越界者无权执行自己的判决,如当事人拒绝接受裁决,只能付诸排斥的威胁。部落男性同居于“流汗屋”(sweathouse)的事实,使之较为有效。被告核算,如自己将来受到委屈,也需要流汗屋伙伴的支持。因此,付出赔偿是得到鼓励的。㉘

同样,自 6 世纪克洛维一世(Clovis)时代以来,萨利族法兰克人(Salian Franks)在日耳曼各部落中胜出,他们的萨利克法典(Lex Salica)也建立正义规则:“萨利族法兰克部落成员,如向邻居提出诉求,在传召对方时一定要遵循精确的程序。他必须前往对方居处,在其他目击者面前宣布自己的诉求,并定下对方出席司法聚会的日期。如被告不来,他必须数次重复如此的传召。”维诺格拉多夫总结说:“我们清楚看到部落社会司法的固有弱点:其法律裁决的执行,通常不靠最高权威,在很大程度上落在诉讼者和其朋友的手中。所以只能说,这是部落社会在司法上批准和认可的自助。”㉙

第三方强制执行司法裁决,还必须等待国家的出现。但部落社会确实开发了愈益复杂的制度,以便在民事和刑事纠纷中提供妥当的裁决。部落法律通常不是书面的,但为了引用前例和建立赔偿额,仍需要监护人。斯堪的纳维亚发明了雷格曼一职(laghman),他是民选的法律专家,专门在审讯时发表有关法律规则的演讲。

民众聚会起源于部落纠纷的判决。《伊利亚特》(Iliad)有关阿喀琉斯护盾(shield of Achilles)的章节,就描述一场涉及被杀男子价格的争论,在市场的大庭广众面前发生,再由部落长者读出最后的裁决。讲个更具体的案例,执行萨利克法律的是条顿制度(Teutonic),称作百户法庭,由当地村民组成,即现代模拟法庭(moot court)的源头。百户法庭在露天开会,其法官都是住在本地的自由民。百户法庭的主席(Thingman)是推选的,他主持实际上的仲裁法庭。亨利·梅因认为,“其主要功能是让热血有时间冷却,防止人们自行寻求赔偿,把争执接管过来,并协调赔偿的方法。如有不服从法庭的,最早的惩罚可能是逐入另册。不愿遵守其判决的人,将受不到法律的保护;如被杀,其亲戚们迫于舆论压力,将不得参与本属职责和权利的复仇”。㉚梅因指出,英国国王也派代表出席类似的法庭,最初是为了分享罚款。随着国家的出现,英国国王逐渐坚持自己的裁决权和更重要的执法权(参看第 17 章)。百户法庭和主席一职,作为司法制度早已消失,作为地方政府的工具却得以保存。我们将看到,它最终成为现代民主代议制的一部分。

战争和军事组织

迄今为止,我还没从理论上解说,人类为什么自族团层次过渡到部落社会。我只提及,它与历史上出现农业后生产力大大提高有关。农业使人口的高度密集成为可能,并间接创造了对大型社会和私人财产的需求。如我们所见,私人财产与复杂的亲戚组织,紧密纠结,盘根错节。

人类过渡到部落社会的另一原因是战争。定居的农业社会的发展意味着,人类群体变成近邻。他们生产的粮食,远远超过生存所必需,因此有更多的动产和不动产需要保护,或可供偷窃。部落社会的规模,远远超过族团层次,在人口数量上可压倒后者。它还有其他优势,其中最重要的是组织上的灵活性。我们在努尔人身上看到,部落社会遇上紧急状况可迅速扩展,不同层次的分支能组成各式联盟。恺撒在介绍他所战胜的高卢人(Gauls)时指出,一俟战争爆发,其部落便选出联盟的共同领袖,开始对他手下行使生死权。㉛基于此,人类学家马歇尔·萨林斯把分支式宗族描述成“掠夺性的扩张组织”。㉜

类人猿祖先和人类的连贯性似乎是暴力倾向。霍布斯有个著名断言:自然状态是“人人相互为敌的战争”。卢梭则不同,明确表示霍布斯弄错了。他认为,原始人是温和隔绝的,只是在社会使人腐化的较晚阶段才出现暴力。霍布斯比较接近事实,但要有重大调整,即暴力应发生于社会群体中,而不是隔离的个人之间。人类高度成熟的社交技术和合作能力,与黑猩猩和人类社会中常见的暴力并不矛盾。说得确切些,前者还是后者的必要条件。这表示暴力是一项社交活动,参与者是成群结队的雄性,有时还有雌性。黑猩猩或人类都面对同类的暴力威胁,因此需要更多的社会合作。孤独者容易受到相邻领土的打劫帮派的攻击,与伙伴携手合作得以自保的,方能将自己的基因传给下一代。

对很多人来说,人性中的暴力倾向是很难接受的。众多人类学家像卢梭一样,坚信暴力是文明社会的产物。还有很多人情愿相信,早期社会懂得如何与生态环境保持平衡。但很不幸,无法找到任何证据来支撑这两种观点。人类学家劳伦斯·基利(Lawrence Keeley)和考古学家斯蒂芬·勒布朗,以详尽的考古记录显示,史前人类社会的暴力一直持续不断。㉝基利还指出,根据跨文化的调查,每五年中,70% 到 90% 的初期社会——族团、部落、酋邦的层次——参与战争。这样的社会中,只有极少数经历低水平的突袭或暴力,通常是由于环境提供了屏障阻止邻人来犯。㉞狩猎采集者的残余群体,如卡拉哈里沙漠的布须曼人和加拿大的爱斯基摩人,如果不受干涉,我行我素,其凶杀率是美国的四倍。㉟

就黑猩猩和人类而言,狩猎似乎是战争的源泉。㊱黑猩猩组织起来,成群结队地追捕猴子,再以同样技术追捕其他黑猩猩。人类也是如此,只不过人类的猎物更大、更危险,所以要求更高度的社会合作和更精良的武器。将狩猎技术用于杀人是司空见惯的,我们有历史记录。例如,蒙古人的骑术和马背上打猎,正好用来对付敌人。人类完善了追猎大动物的技术,以致考古学家往往把某处巨大动物群的绝迹,定在人类迁移至该地的时期。乳齿象、剑齿虎、巨型鸸鹋、大树懒——这些大动物,似乎都被组织良好的原始猎人斩尽杀绝了。

随着部落社会的出现,我们看到武士阶层的兴起,还看到人类最基本最持久的政治组织,即领袖和他的武装侍从。后续的历史中,这种组织实际上无孔不入,至今依然安在,如军阀和手下、民兵队、贩毒卡特尔、社区帮派。他们掌握了武器和战争的专门技术,开始行使以前族团层次中所没有的强制权力。

部落社会中,致富显然是发动战争的动机。讲到 10 世纪末战胜俄罗斯的维京人精英时,历史学家杰罗姆·布鲁姆(Jerome Blum)说:

君主(维京人酋长)支持和保护他的侍从,以换取他们的服务。起初,他们与君主同住,像他的家庭成员。其赡养费,则靠斩获的战利品和部落上缴的保护费……弗拉基米尔王的侍从埋怨,因为没有银勺,他们必须用木勺进食。君主旋即命令,赶快安排银勺,并说“金银难买侍从,有了侍从,就能获得金银”。㊲

20 世纪 90 年代,塞拉利昂和利比里亚两国沦为军阀混战,因为福戴·桑科(Foday Sankoh)和查尔斯·泰勒(Charles Taylor)积极招募侍从。这次,他们凭借武装侍从争夺的不是银勺,而是血钻石。

但战争的爆发,不单单依靠致富的冲动。武士可能贪婪金银,但他们在战场上表现勇敢,不是为了资源,而是为了荣誉。㊳为一个目标而甘冒生命危险,为获得其他武士的认可,这就是荣誉。请看塔西佗(Tacitus)在 1 世纪编写的日耳曼部落历史,这是有关欧洲人祖先的罕见的同代人观察:

侍从中有很大竞争,决定谁是酋长手下第一副将;酋长中也有很大竞争,决定谁拥有最多、最犀利的侍从。身边有大量精选青年的簇拥,这意味着等级和实力……到达战场时,酋长的膂力比不上他人的,侍从的膂力跟不上酋长的,那是丢脸;比酋长活得更久,得以离开战场的,那是终身的臭名和耻辱;保卫酋长,以壮举颂扬酋长,那是侍从忠诚的精髓。酋长为胜利而战,侍从为酋长而战。㊴

即使从事农业或贸易的报酬更高,武士也不愿与农夫或商人交换地位,因为致富只是其动机的一部分。武士发现农夫生活可鄙,因为它不共担危险和团结:

如果出生地的社区长期享有和平和宁静,很多出身高贵的青年,宁可自愿寻求其时忙于战争的其他部落;休息于比赛无补,他们更容易在动乱中功成名就;再说,除了战争和暴力,你很难挽留优秀的侍从……说服他们向敌人挑战,以伤疤为荣,比让他们犁地以待丰收更为容易;凭流血可获的,你偏要通过辛苦劳作,这似乎有点窝囊和闲散。㊵

塔西佗评论,战争之间的空闲期,年轻武士们懒散度日,因为从事任何民间工作只会降低他们的身份。这种武士道德被取代,一直要等到欧洲资产阶级兴起的 17 和 18 世纪。其时,以获利和经济计算为内涵的道德规范替代荣誉,成为杰出人士的标志。㊶

政治是一门艺术,而不是一门科学,其原因之一,就是无法预知领袖与侍从之间的道德信任。他们的共同利益以经济为主,组织起来主要是为了掠夺。但单靠经济是不能把追随者与领袖捆绑在一起的。1991 年和 2003 年,美国与萨达姆·侯赛因的伊拉克作战时,它相信战场上失败将迅速导致其政府的倒台,因为他的重要部属会意识到,去掉侯赛因应是一件好事。但那些部属,由于家庭和私人的联系,加上害怕,结果却紧密团结,同舟共济。

长期互惠所建立的互相忠诚,是凝聚力的非经济原因。部落社会向亲戚关系注入宗教意义和神灵制裁。此外,民兵通常由尚未成家、没有土地和其他财产的年轻人组成。他们身上荷尔蒙高涨,偏爱冒险生活,对他们而言,经济资源不是掠夺的唯一对象。我们不应低估,性和俘获女人在造就政治组织方面的重要性,尤其是在通常用女人作为交换中介的分支式社会。这些社会相对狭小,由于缺少非亲女子,其成员往往通过对外侵略来遵循异族通婚的规则。蒙古帝国的创始者成吉思汗,据称如此宣称:“最大的快乐是……击败你的敌人、追逐他们、剥夺他们的财富、看他们的亲人痛哭流涕、骑他们的马、把他们的妻女拥入怀中。”㊷在实现最后一项抱负上,他是相当成功的。根据 DNA 的测试,亚洲很大一块地区,其现存的男性居民中约有 8% 是他的后裔,或属于他的血统。㊸

部落社会中的酋长和侍从,不同于国家层次中的将军和军队,因为两者的领导性质和权威是截然不同的。在努尔人中,豹皮酋长基本上是一名仲裁人,没有指挥权,也不是世袭的。现代的巴布亚新几内亚或所罗门群岛,其头人处于同等地位。根据传统,他是亲戚们选出的,也可能会以同样方式失去该职。塔西佗写道,日耳曼部落中,“他们国王的权力不是无限或任意的;他们的将军不是通过命令,而是通过榜样及他人由衷的赞美,站在队伍的前列来控制人民”。㊹其他部落则组织得更为松懈。“19 世纪的科曼奇(Comanche)印第安人,甚至没有称作部落的政治组织,没有率领百姓的强悍酋长……科曼奇的人口,由大量组织松散的自治族团组成,没有应付战争的正式组织。战争头领只是战绩累累的杰出战士;如能说服他人,任何人都可动员一支战斗队伍;但其领导地位只在攻袭期间有效,还必须依赖他人的自愿。”㊺等到欧洲移民入侵北美,施加了军事压力,夏安人(Cheyenne)等的印第安部落才开始发展出持久和集中的指挥机构,如固定的部落会议。㊻

疏松且分散的组织,对部落社会来说,既是优点,也是缺点。他们联网的组织,有时可以发起强大的攻击。配备以马匹,游牧民族的部落能奔赴远方,征服广袤的领土。阿尔莫哈德王朝就是一个案例,其柏柏尔部落在 12 世纪突然崛起,征服了北非全地和西班牙南部的安达卢斯。没人可与蒙古帝国媲美,他们来自亚洲内陆的大本营,在一个多世纪的时间里,设法攻克了中亚、中东大部、俄罗斯、部分东欧、印度北部、整个中国。但其永久领导的缺席、分支式联盟的松散、继位规则的缺乏,注定了部落社会最终衰弱的命运。他们没有永久的政治权力和行政能力,无法治理征服的领土,只好依赖当地定居社会提供的例行管理。几乎所有征战的部落社会——至少是没能迅速演进为国家层次的——都会在一代或两代以内四分五裂,因为兄弟、表亲、孙子都要争夺创始领袖的遗产。

国家层次的社会,在继承部落层次的社会后,其中的部落制并不消失。在中国、印度、中东、哥伦布到来之前的美洲,国家制度只是重叠在部落制度上,两者长期共存,处于勉强的平衡。早期现代化理论的错误,一是认为政治、经济、文化必须相互匹配,二是认为不同历史“阶段”之间的过渡是干净和不可逆转的。世界上只有欧洲,自觉自愿和个人主义的社会关系完全取代部落制,基督教发挥决定性作用,打破了以亲戚关系为凝聚基础的传统。多数早期的现代化理论家,都是欧洲人。他们假设,世界其他地区走上现代化,会经历与亲戚关系的类似告别,但他们错了。中国虽是发明现代国家的第一文明,但在社会和文化的层面,却从未能成功压抑亲戚关系的弄权。因此,其两千年政治历史的大部分,一直围绕在如何阻止亲戚关系重新渗透国家行政机构。在印度,亲戚关系与宗教互动,演变成种姓制度(caste),迄今仍是定位印度社会的最好特征。从美拉尼西亚的一语部落、阿拉伯部落、台湾人宗族,到玻利维亚的“艾柳”(ayllu)村社,复杂的亲戚关系组织仍是现代世界众多社交生活的主要场所,并塑造其与现代政治制度的互动。

从部落制到保护人—依附者和政治机器

我以亲戚关系来定位部落制(tribalism),但部落社会也在进化。分支世系制的严格系谱,慢慢变成父母双传的部落,甚至是接受无亲戚关系成员的部落。如果我们采用更广泛的定义,部落不但包括分享共同祖先的亲戚,还包括因互惠和私人关系而绑在一起的保护人和依附者,那么,部落制便成了政治发展的常数。

例如在罗马,甫斯特尔·德·库朗日所描述的父系亲族,叫作家族(gentes)。但到共和国初期,家族开始积累大量无亲戚关系的追随者,叫作依附者(clientes)。他们由自由民、佃户、家庭侍从所组成,到后来甚至包括愿意提供支持以换取金钱或其他好处的贫穷平民(plebeian)。从共和国晚期至帝国初期,罗马的政治离不开强悍领袖动员各自依附者来攫取国家机构,像恺撒、苏拉(Sulla)、庞培。富有的保护人,把他们的依附者编成私人军队。在考察共和国末期的罗马政治时,历史学家塞缪尔·芬纳(Samuel Finer)很小心地指出,“如果抛开具体人物……你会发现所有这些尔虞我诈、大公无私、高贵庄严,并不比一个拉丁美洲的香蕉共和国多多少。如果把罗马共和国看成是弗里多尼亚共和国(Freedonian Republic),将时间设在 19 世纪中期,将苏拉、庞培和恺撒想象成加西亚·洛佩兹、佩德罗·波德里拉和海梅·比列加斯,你会发现两者有许多相似之处,如由依附者构成的派系、私人军队和对总统职位的武装争夺”。㊼

宽泛意义中的部落制,仍是活生生的事实。例如,印度自 1947 年建国以来,一直是成功的民主政体,但印度政治家在议会竞选中,仍需依赖保护人和依附者之间的私人关系。严格讲,这些关系有时仍属部落的,因为部落制仍存在于印度较穷、较落后的地区。其他时候,政治支持以种姓制度或宗派主义为基础。但在每一件案例中,政治家与支持者的社会关系,与在亲戚团体中的一模一样。它仍建基于领袖和追随者的相互交换恩惠:领袖帮助促进团体利益,团体帮他获得竞选。异曲同工的是美国城市的赞助政治。其政治机器所依据的,仍是谁为谁搔了痒,而不是意识形态和公共政策的“现代”动机。所以,以非人格化形式的政治关系取代“部落”政治的斗争,仍在 21 世纪继续。

第 5 章 “利维坦”的降临

不同于部落社会的国家层次社会;国家的“原生”形成和竞争形成;国家形成的不同理论,包括此路不通的灌溉论;国家为何仅出现于部分地区

与部落社会相比,国家层次社会具有下列重要差别:①

第一,它们享有集中的权力,不管是国王、总统,还是首相。该权力委任等级分明的下属,至少在原则上,有能力在整个社会执行统一规则。该权力超越领土中所有其他权力,这表示它享有主权。各级行政机关,如副首脑、郡长、地方行政官,凭借与主权的正式关联而获得决策权。

第二,该权力的后盾是对合法强制权力的垄断,体现在军队和警察上。国家有足够权力,防止分支、部落、地区的自行退出。(这也是国家与酋邦的分别。)

第三,国家权力是领土性的,不以亲戚关系为基础。因此,墨洛温王朝(Merovingian)时期,法兰西还不算国家。其时,统治法兰西的是法兰克国王,而不是法兰西国王。国家的疆土可远远超越部落,因为其成员资格不受亲戚关系的限制。

第四,与部落社会相比,国家更为等级分明,更为不平等。统治者和他的行政官员,常与社会中的他人分隔开来。某种情况下,他们成为世袭的精英。部落社会中已有听闻的奴役和农奴,在国家的庇护下获得极大发展。

第五,更为精心雕琢的宗教信仰,将合法性授予国家。分开的僧侣阶层,则充任庇护者。有时,僧侣阶层直接参政,实施神权政治;有时,世俗统治者掌管全部权力,被称作政教合一(caesaropapist);再有时,政教并存,分享权力。

随着国家的出现,我们退出亲戚关系,走进政治发展的本身。下面几章将密切关注中国、印度、穆斯林世界以及欧洲如何自亲戚关系和部落过渡到非人格化的国家机构。一旦国家出现,亲戚关系便成为政治发展的障碍,因为它时时威胁要返回部落社会的私人关系。所以,光发展国家是不够的,还要避免重新部落化(tribalization),或我所谓的家族化。

世界上,不是所有社会都能自己过渡到国家层次。欧洲殖民者出现之前,19 世纪的大部分美拉尼西亚,由群龙无首的部落社会组成(即缺乏集中的权力)。撒哈拉以南的非洲的一半,南亚和东南亚的部分地区,也是如此。②缺乏悠久国家历史的事实,大大影响了它们在 20 世纪中期独立后的进展。与国家传统悠久的前东亚殖民地相比,这一点显得尤其突出。中国很早就开发了国家,而巴布亚新几内亚一直没有,尽管人类抵达后者更早。为什么?这就是我希望回答的问题。

国家形成的理论

人类学家和考古学家把国家形成分成两种,“原生”和“竞争”。国家原生形成是指国家在部落社会(或酋邦)中的首次出现。国家竞争形成是指第一个国家出现后的仿效追随。与周边的部落社会相比,国家通常组织得更为紧密、更为强大。所以,不是国家占领和吸收邻里的部落社会,就是不甘被征服的部落社会起而仿效。历史上有很多国家竞争形成的案例,但从没观察到国家原生形成的版本。政治哲学家、人类学家、考古学家,只能猜测第一个或第一批国家的出现,有众多解释,包括社会契约、灌溉、人口压力、暴力战争以及地理界限。

国家源于自愿的社会契约

社会契约论者,如霍布斯、洛克、卢梭,一开始并不想提供国家如何出现的实证。相反,他们只是试图弄清政府的合法性。但最先的国家是否通过部落成员的明确协议而建立集中权力,弄清这一点还是很值得的。

托马斯·霍布斯如此解说有关国家的“交易”:国家(即利维坦)通过权力的垄断,保证每个公民的基本安全,公民放弃各行其是的自由以作交换。国家还可向公民提供无法独自取得的公共服务,如产权、道路、货币、统一度量衡、对外防卫。作为回报,公民认可国家的征税和征兵等。部落社会也可提供一定的安全,但因缺乏集中的权力,其公共服务非常有限。假如国家确实源于社会契约,我们必须假设,在历史上的某一天,部落群体自愿决定将独裁的统治权委托给个人。这种委托不是临时的,如部落酋长的选举,而是永久的,交到了国王和其后裔手中。这必须是部落中所有支系的共识,因为如有不喜欢,每一支系仍可出走。

若说主要动机是经济,即产权的保护和公共服务的提供,国家源于社会契约似乎是不可能的。部落社会是很平等的,在密切相处的亲戚团体中,又很自由自在。相比之下,国家是强制、专横、等级分明的。尼采(Friedrich Nietzsche)把国家称作“最冷酷的怪物”。我们想象,自由的部落社会只会在极端逼迫之下才出此下策。譬如面对即将来临的异族入侵和灭绝,委托一名独裁者;或面对即将摧毁整个社团的瘟疫,委托一名宗教领袖。实际上在共和国期间,罗马独裁者就是这样选出的,如公元前 216 年坎尼会战后,汉尼拔(Hannibal)对罗马造成了切实的威胁。这表明,国家形成的真正原因是暴力,或暴力的威胁。社会契约只是有效途径,并非终极原因。

国家源于水利工程

社会契约论的变种是卡尔·魏特夫(Karl Wittfogel)的“水利工程”论,前人为此花费了很多不必要的笔墨。魏特夫原是马克思主义者,后来蜕变成反共产主义者。他发展了马克思的亚细亚生产方式理论,为专政出现于非西方社会提供了经济解释。他认为,大规模的灌溉需求,只有中央集权的官僚国家方能满足,从而促进了美索不达米亚、埃及、中国和墨西哥的国家兴起。③

水利工程的假设要解答很多疑问。新生国家的地区,其早期灌溉工程多数都是小型的,地方上自己就能应付。像中国大运河这种大工程,是在建立强大国家之后,只能算是结果,不应该是原因。④魏特夫的假设若要成真,我们必须假设,部落成员聚集起来说:“我们将心爱的自由交给一名独裁者,让他来管理举世无双的大型水利工程,我们将变得更加富有。我们放弃自由,不仅在工程期间,而是永远,因为我们的后代也需要卓越的工程主管。”此种情形如有说服力,欧洲联盟早已变成一个国家了。

密集人口

人口统计学家埃斯特·博塞鲁普主张,人口的增加和密集是技术革新的主要动力。埃及、美索不达米亚、中国江河流域的密集人口,创造了精耕细作的农业。它涉及大规模灌溉、高产作物、各式农业工具。人口密集允许专业化,允许精英和百姓的分工,从而促进国家的形成。低密度人口的族团和部落社会,为减少冲突可分道扬镳;如发现不能共存,便自立门户。但新兴城市的密集人口并无如此的选择,土地匮乏,如何取得重要公共资源,这一切都可触发冲突,从而要求权力的高度集中。

即使人口密集是国家形成的必要条件,我们仍有两个未获答案的疑问:一开始是什么造就了密集人口?密集人口与国家又是怎样互动的?

第一个问题似乎有简单的马尔萨斯式答案:如农业革命的技术革新大大提高了土地产量,导致父母生育更多孩子,从而造成密集人口。问题是,有些狩猎采集社会的利用率,远远低于当地环境的富饶能力。新几内亚高地居民和亚马孙印第安人开发了农业,尽管在技术上做得到,却不愿生产余粮。有了提高效率和产量的技术,可以增加人口,但并不保证这一切确实发生。⑤人类学家表明,在某些狩猎采集社会,粮食供给的上升反而导致工作量的降低,因为其成员更在乎休闲。按平均来说,农业社会的居民比较富庶,但必须工作得更加努力,这样的交换可能并不诱人。或者说,狩猎采集者只是陷入了经济学家所谓的低平衡。那是指,他们掌握了转移至农业的技术,因为面对他人分享盈余的前景,旋又打消了转移念头。⑥

这里的因果关系,可能被颠倒了。早期社会的人们不愿生产盈余,除非挥鞭的统治者强迫他们这样做。主人自己不愿辛苦工作,却很乐意压迫他人。等级制度的出现,不在经济因素,而在政治因素,如军事征服或强迫。埃及金字塔的建造,顿时浮现在眼前。因此,密集人口可能不是国家形成的终极原因,只是中间的变数,其本身又是尚未确定原因的产物。

国家源于暴力和强迫

经济解释的弱点和空缺,把国家形成的来源指向暴力。部落到国家的过渡,涉及了自由和平等的巨大损失。很难想象,为了灌溉可能带来的巨大收益,部落社会愿意这么做。所以,牵涉的利害关系必须更大,威胁生命的有组织暴力比较可信。

我们知道,人类社会实际上一直参与暴力,尤其是在部落层次。一个部落战胜另外一个时,可能出现等级和国家。为了在政治上控制战败部落,战胜者建立了集中的强迫机构,渐渐演变成原生国家的官僚系统。如果两个部落在语言或种族上是不同的,战胜者可能建立主仆关系,等级制度慢慢变得根深蒂固。异族部落前来征服的威胁,也会鼓励部落群体建立起更永久、更集中的指挥中心,如夏安和普韦布洛的印第安人。⑦

部落征服定居社会的案例,在历史记载中屡有发生,如党项、契丹、匈奴、女真、雅利安(Aryans)、蒙古、维京人(Vikings)、日耳曼人,他们都是以此建国的。唯一的问题是,最早国家也是这样起家的吗?巴布亚新几内亚和苏丹南部的部落战争,历时数世纪,却一直没能建起国家层次的社会。人类学家认为,部落社会自有平衡的机制,冲突之后会重新分配权力。努尔人只收纳敌人,并不统治他们。于是,解释国家的兴起似乎还要寻找其他原因。彪悍的部落群体,从亚洲内陆草原、阿拉伯沙漠、阿富汗山脉向外出征时,才会建立更为集中的政治组织。

地理界限和其他环境因素

人类学家罗伯特·卡内罗(Robert Carneiro)注意到,就国家形成而言,战争虽然是普遍和必要的,但还不够。他认为,生产力增长,如发生于地理上被环绕的地区,或发生在敌对部落的有效包围中,才能解释等级制国家的出现。在非环绕地区或人口稀少地区,衰弱的部落或个人可随时跑掉。夹在沙漠和海洋中间的尼罗河峡谷,以沙漠、丛林、高山为界的秘鲁峡谷,都不存在逃跑的选择。⑧地理界限也能解释,由于没人搬走,生产力的增长只会导致人口密度的增加。

新几内亚高地的部落也有农业,也住在被环绕的峡谷。所以单凭这些因素,也是无法解说国家兴起的。绝对规模可能很重要,美索不达米亚、尼罗河峡谷、墨西哥峡谷,都是相当规模的农业区,又有山脉、沙漠、海洋的环绕。他们可以组成较大、较集中的军队,尤其是在马或骆驼已获驯养的情况下,可在广阔地区施展威力。所以,不仅是地理界限,还有被环绕地区的大小和交通,决定国家的形成与否。地理界限尚可提供额外的帮助,暂时保护他们免遭峡谷或岛屿外敌人的攻击,让他们有时间扩军备战。大洋洲的酋邦和雏形国家,只在斐济、汤加、夏威夷那样的大岛上出现,而不在所罗门群岛、瓦努阿图(Vanuatu)、特洛布里恩群岛(Trobriands)那样的小岛。新几内亚虽是大岛,但多山,被分割成无数个微型的生态环境。

国家源于魅力型权威

推测政治起源的考古学家,偏爱唯物主义的解释,如环境和技术;不大喜欢文化因素,如宗教。这是因为,我们对早期社会的物质环境,已有较多了解。⑨但宗教思想对早期国家的形成,很可能是至关重要的。部落社会丧失自由,过渡到等级制度,都可从宗教那里获得合法性。在传统和现代理性的权威中,马克斯·韦伯挑出了他所谓的魅力型(charisma)权威。⑩这是希腊文,意思是“上帝碰过的”。魅力型领袖行使权力,不是因为部落伙伴推崇能力而选他,而是因为他是“上帝选中的”。

宗教权威和军事威武携手并进,让部落领袖得以调度自治部落之间的大规模集体行动。它也让自由的部落成员,将永久权力委托给领袖和其亲戚,这比经济利益更有说服力。之后,领袖可使用该权力建立集中的军事机器,战胜反抗部落,确保境内的和平和安全,在良性循环中再一次加强宗教权威。祖先崇拜等宗教受到其固有规模的限制,因此需要一个有的放矢的新宗教。

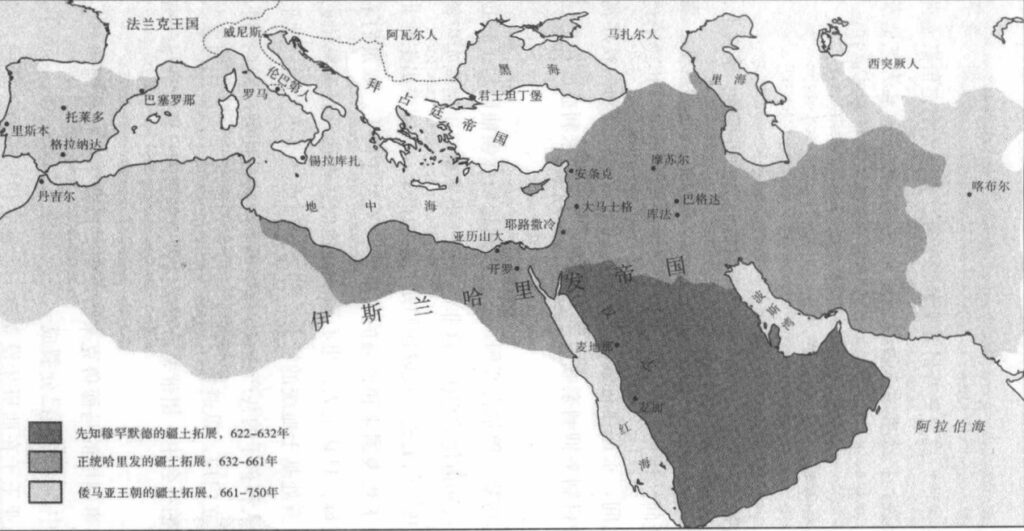

展示此一过程的具体案例是正统哈里发和倭马亚王朝(Patriarchal & Umayyad caliphates)时期第一个阿拉伯国家的兴起。数世纪以来,部落群体居住在阿拉伯半岛,属埃及、波斯、罗马、拜占庭等国家层次社会的边缘地域。他们的环境恶劣,不适合农耕,所以没有遭遇他人的侵占,也没遇上仿效建国的军事压力。他们只在附近定居社会之间充任中介和商人,自己不能生产相当的粮食盈余。

公元 570 年,先知穆罕默德诞生于阿拉伯城镇的麦加,便发生了戏剧性变化。根据穆斯林传统,穆罕默德 40 岁那年获得上帝的首次启示,随即开始向麦加部落布道。他和追随者由于受到迫害,在 622 年搬至麦地那。麦地那部落的争执需要他的调解,他便草拟所谓的麦地那宪法,为超越部落忠诚的信徒团体(umma)定位。穆罕默德创立的政体,尚无真正国家的所有特征。但它脱离了亲戚关系,不靠征服,而靠社会契约,这全凭他作为先知的魅力型权威。新成立的穆斯林政治体经过数年征战,赢得信徒,占领麦加,统一阿拉伯半岛的中部,一举成为国家层次的社会。

在征战国家中,创始部落的领袖血统通常开创新朝代。但在穆罕默德的案例中,这没有发生,因为他只有女儿法蒂玛(Fatima),没有儿子。新兴国家的领导权因此传给穆罕默德的同伴,他属倭马亚氏族,也是穆罕默德的古莱什部落(Quraysh)中的支系。之后,倭马亚氏族确实开创了新王朝。倭马亚国家在奥斯曼(Uthman)和穆阿维叶(Mu‘awiya)的领导下,迅速战胜叙利亚、埃及、伊拉克,在这些现存的国家层次社会中实施阿拉伯统治。⑪

就政治思想的重要性而言,先知穆罕默德促使阿拉伯国家兴起是最好的证明。之前,阿拉伯部落只在世界历史中扮演边缘角色。多亏穆罕默德的魅力型权威,他们获得统一,并把势力扩展到整个中东和北非。阿拉伯部落自己没有经济基础,但通过宗教思想和军队组织的互动,不但获得经济实力,还接管了产生盈余的农业社会。⑫这不是纯粹国家原生形成的案例,因为阿拉伯部落已有周边如波斯和拜占庭等现成国家,先作为仿效榜样,后予以征服。不过,其部落制的力量非常强大,后来的阿拉伯国家不能完全予以控制,也建不成无部落影响的官僚机构(参看第 13 章)。这迫使后来的阿拉伯和土耳其朝代采取特别措施,如军事奴隶制和招聘外国人充当行政官,以摆脱亲戚关系和部落的影响。

第一个阿拉伯国家的创立,昭示了宗教思想的政治力量。这是非常突出的案例,但几乎所有国家,都倚靠宗教使自己获得合法地位。希腊、罗马、印度和中国的创始传说,都把统治者的祖先追溯到神灵,或至少一名半神半人的英雄。如弄不清统治者如何控制宗教礼仪以取得合法地位,就不能理解早期国家的政治力量。请看中国《诗经》中,献给商朝创始者的商颂《玄鸟》:

天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。古帝命武汤,正域彼四方。

(天帝任命燕子降,入世生下我商王,居衍殷地广且强。古时帝命神武汤,整顿边界安四方。)

另一首颂诗《长发》称:

濬哲维商,长发其祥。洪水芒芒,禹敷下土方。

(睿智的商君,早现朝代的祯祥。洪水滔滔,禹来治理大地四方。)⑬

我们似乎在接近国家原生形成的齐全解释,它需要若干因素的汇合。首先,那里必须资源丰富,除维持生活,还有盈余。这类丰裕可以是纯粹自然的,太平洋西北地区充满猎物和鱼,其狩猎采集社会得以发展成酋邦,虽然还不是国家。但更多时候,创造丰裕的是技术进步,比如农业的兴起。其次,社会的绝对规模必须够大,允许初级分工和执政精英的出现。再次,居民必须受到环境的束缚,技术机遇来到时,其密度会增高;受到逼迫时,会无处可逃。最后,部落群体必须有强烈动机,愿意放弃自由来服从国家权力。这可通过组织日益良好的团体的武力威胁,也可通过宗教领袖的魅力型权威。上述因素加在一起,国家出现于像尼罗河峡谷那样的地方,这似乎是可信的。⑭

霍布斯主张,国家或“利维坦”的产生,起源于个人之间理性的社会契约,以终止暴力不断和战争状态。在第 2 章的开头,我曾表明,全部自由社会契约论都有一个基本谬误:因为它假设在史前自然状态时期,人类生活于隔离状态。但这种最早的个人主义从没存在过。人类天生是社会的,自己组成群体,不需要出于私心。在高层次阶段,社会组织的特别形式往往是理性协议的结果;但在低层次阶段,它由人类生物本能所决定,全是自发的。

霍布斯式谬误,还有其另外一面。从蛮荒的自然状态到井然有序的文明社会,从来未见干净利落的过渡;而人类的暴力,也从未找到彻底的解决办法。人类合作是为了竞争;他们竞争,也是为了合作。利维坦的降临,没能永久解决暴力问题,只是将之移至更高层次。以前是部落支系之间的战斗,现在是愈益扩大的战争,主要角色换成了国家。第一个国家问世,可建立胜利者的和平。但假以时日,借用同样政治技术的新兴国家将奋起提出挑战。

国家为何不是普世共有?

我们现在明白,国家为何没在非洲和大洋洲出现,部落社会又为何持续存在于阿富汗、印度、东南亚高地。政治学家杰弗里·赫伯斯特(Jeffrey Herbst)认为,非洲很多地区缺乏自生国家,原因在于各式因素的聚合:“非洲的建国者——不管是殖民地的国王和总督,还是独立后的总统——所面对的基本问题是,如何在人口稀少且不适居住的领土上行使统治权。”⑮他指出,与大众的想象相悖,非洲大陆上仅 8% 的地区处于热带,50% 的地区降雨不够,难以支撑农业。人类虽在非洲起家,却在世界其他地域繁荣昌盛。现代农业和医学到来之前,非洲的人口密度一直很低,其在 1975 年的程度,刚刚达到欧洲在 1500 年的水平。也有例外,如非洲肥沃的大湖区和东非大裂谷(the Great Rift Valley),养活了高密度的居民,并出现集权国家的萌芽。

非洲的自然地理,使权力的行使变得艰巨。非洲只有很少适合长途航行的河流(这一规则的例外是尼罗河下游,它是世界上最早国家之一的摇篮)。萨赫勒地区(Sahel)的沙漠与欧亚的大草原迥然不同,成为贸易和征服的一大障碍。那些骑在马背上的穆斯林战士,虽然设法越过这道障碍,却发现自己的坐骑纷纷死于孑孓蝇传染的脑炎。这也解释了,西非的穆斯林区为何仅局限于尼日利亚北部、象牙海岸、加纳等。⑯在热带森林覆盖的非洲部分,建造和维修道路的艰难是建立国家的重要障碍。罗马帝国崩溃一千多年后,其在不列颠岛上建造的硬面道路仍在使用,而热带的道路能持续数年的寥寥无几。

非洲只有少数在地理上被环绕的地区。统治者因此而遇上极大的困难,将行政管理推入内地,以控制当地居民。因为人口稀少,通常都有荒地可开;遇上被征服的威胁,居民可轻易朝灌木丛做进一步的撤退。非洲的战后国家巩固,从没达到欧洲的程度,因为战争征服的动机和可能性实在有限。⑰根据赫伯斯特,这显示,自部落社会向欧洲式领土政体的过渡从来没有发生于非洲。⑱非洲的被环绕地区,如尼罗河峡谷,则看到国家的出现,这也符合相关规则。

澳洲本身没有国家出现,原因可能与非洲雷同。大体上说,澳洲非常贫瘠,而且甚少差别。尽管人类在那里已居住良久,但人口密度总是很低。没有农业,也没有被环绕地区,由此解释了超越部落和宗族的政治组织的缺乏。

美拉尼西亚的处境则不同。该地区全由岛屿组成,所以有自然环境的界限,此外,农业发明也在很久以前。考虑到多数岛屿都是山脉,这里的问题与规模大小和行政困难有关。岛屿中峡谷太小,仅能养活有限人口,很难在远距离行使权力。就像较早时指出的,具大片肥沃平原的大岛,如斐济和夏威夷,确有酋邦和国家出现。

山脉也解释了部落组织为何持续存在于世界上的高山地区,包括:阿富汗,土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚的库尔德地区,老挝和越南的高地,巴基斯坦的部落区域。对国家和军队来说,山脉使这些地区难以征服和占领。土耳其人、蒙古人、波斯人、英国人、俄国人,还有现在的美国人和北约,都试图降伏和安抚阿富汗部落,以建立集权国家,但仅有差强人意的成功。

弄清国家原生形成的条件是很有趣的,因为它有助于确定国家出现的物质条件。但到最后,有太多互相影响的因素,以致无法发展出一条严密且可预测的理论,以解释国家怎样形成和何时形成。这些因素或存在,或缺席,以及为之所作的解释,听起来像是吉卜林的《原来如此》(Just So Stories)。例如,美拉尼西亚的部分地区,其环境条件与斐济或汤加非常相似——都是大岛,其农业能养活密集人口——却没有国家出现。原因可能是宗教,也可能是无法复原的历史意外。

找到这样的理论并不见得有多重要,因为世界上大多数国家不是原生形成的,而是竞争形成的。很多国家的形成是在我们有书面记录的年代。中国国家的形成开始得很早,比埃及和美索不达米亚略晚,与地中海和新世界(New World)的国家兴起几乎同时。早期中国历史,有详尽的书面和考古资料,为我们提供了细致入微的中国政治纹理。但最重要的是,依马克斯·韦伯的标准,中国出现的国家比其他任何一个更为现代。中国人建立了统一和多层次的官僚行政机构,这是在希腊或罗马从未发生的。中国人发展出了明确反家庭的政治原则,其早期统治者刻意削弱豪门和亲戚团体的力量,提倡非人格化的行政机构。中国投入建国大业,建立了强大且统一的文化,足以承受两千年的政治动乱和外族入侵。中国政治和文化所控制的人口,远远超过罗马。罗马统治一个帝国,其公民权最初只限于意大利半岛上的少数人。最终,罗马帝国的版图横跨欧亚非,从不列颠到北非,从日耳曼到叙利亚。但它由各式民族所组成,并允许他们相当可观的自治权。相比之下,中国帝王把自己称作皇帝,不叫国王,但他统治的更像王国,甚至更像统一国家。

中国的国家是集权官僚制的,非常霸道。马克思和魏特夫认识到中国政治这一特点,所以用了“亚细亚生产方式”和“东方专制主义”这样的词语。我将要在后续章节论证,所谓的东方专制主义不过是政治上现代国家的早熟出世。在中国,国家巩固发生在社会其他力量建制化地组织起来之前,后者可以是拥有领土的世袭贵族,组织起来的农民,以商人、教会和其他自治团体为基础的城市。不像罗马,中国军队一直处于国家的严密控制之下,从没对政治权力构成独立威胁。这种初期的权力倾斜却被长期锁定,因为强大的国家可采取行动,防止替代力量的出现,不管是经济的,还是政治的。要到 20 世纪,充满活力的现代经济才能出现,打破这种权力分配。强大的外敌曾不时占领部分或整个中国,但他们多是文化不够成熟的部落,反被中国臣民所吸收和同化。一直到 19 世纪,欧洲人带来的外国模式向以国家为中心的发展途径提出挑战,中国这才真正需要作出应对。

中国政治发展的模式不同于西方,主要表现在:其他建制化的力量,无法抵消这早熟现代国家的发展,也无法加以束缚,例如法治。在这一方面,它与印度截然不同。马克思最大错误之一是把中国和印度都归纳在“亚细亚”模式中。印度不像中国,但像欧洲,其建制化的社会抵抗力量——组织起来的祭司阶层和亲戚关系演变而成的种姓制度——在国家积累权力时发挥了制动器作用。所以,过去的二千二百年中,中国的预设政治模式是统一帝国,缀以内战、入侵、崩溃;而印度的预设模式是弱小政治体的分治,缀以短暂的统一和帝国。

中国国家形成的主要动力,不是为了建立壮观的灌溉工程,也不在魅力型宗教领袖,而是无情的战争。战争和战争的需求,在一千八百年内,把成千上万的弱小政治体凝聚成大一统的国家。它创立了永久且训练有素的官僚和行政阶层,使政治组织脱离亲戚关系成为可行。就像查尔斯·蒂利(Charles Tilly)在评论后期欧洲时所说的,“战争创造国家,国家发动战争”,这就是中国。

第二部分 国家建设

第 6 章 中国的部落制

中国文明的起源;古代中国的部落社会组织;中国家庭和宗族的特征;周朝的封建扩张和政治权威的性质

自有文字记载以来,中国就有部落制,分支世系制迄今仍残留于中国南部和台湾。历史学家谈起中国“家庭”时,不是指夫妇带小孩的小家庭,而是指成员达数百乃至数千的父系家族。中国早期历史有相当齐全的记载,提供了观察国家自部落社会脱颖而出的罕见良机。

人类长居中国。早在 80 万年前,像古直立人的古人类已现踪迹。智人离开非洲数千年后,也抵达中国。稷(北方)和稻(南方)很早获得人工培植,冶金和定居社区的首次出现,则在中国朝代之前的仰韶时期(公元前 5000—前 3000 年)。到龙山时期(公元前 3000—前 2000 年),可见城郭和社会等级分化的明显遗迹。在这之前,宗教基于祖先崇拜或鬼神崇拜,由巫师主持。他不是专家,像在大多数其他族团层次社会,只是社区的普通一员。随着等级社会的逐渐成形,统治者开始垄断巫术,借此来提升自己的合法性。①

开发农业后,最重要的技术革新恐怕是马匹驯养,公元前四千年在乌克兰率先发生,又在公元前二千年早期传至中西亚。过渡到草原游牧业则完成于公元前一千年初,也是马背部落向中国挺进的开始。②这种挺进主宰了中国后续历史的大部分。

古代中国的分期有点让人困惑。③仰韶和龙山不是朝代,而是考古学的范畴,以中国北部黄河中下游的定居点而命名。中国王朝始于三代,即夏、商、周,公元前 770 年,周朝又发生分裂,从陕西的镐京迁都至现代河南的洛阳,前为西周,后为东周。东周本身又分春秋和战国前后两段。

| 年份(公元前) | 朝代 | 时期 | 政治体数量 |

| 5000 | 仰韶 | ||

| 3000 | 龙山 | ||

| 2000 | 夏 | 三代 | 3000 |

| 1500 | 商 | 1800 | |

| 1200 | 西周 | 170 | |

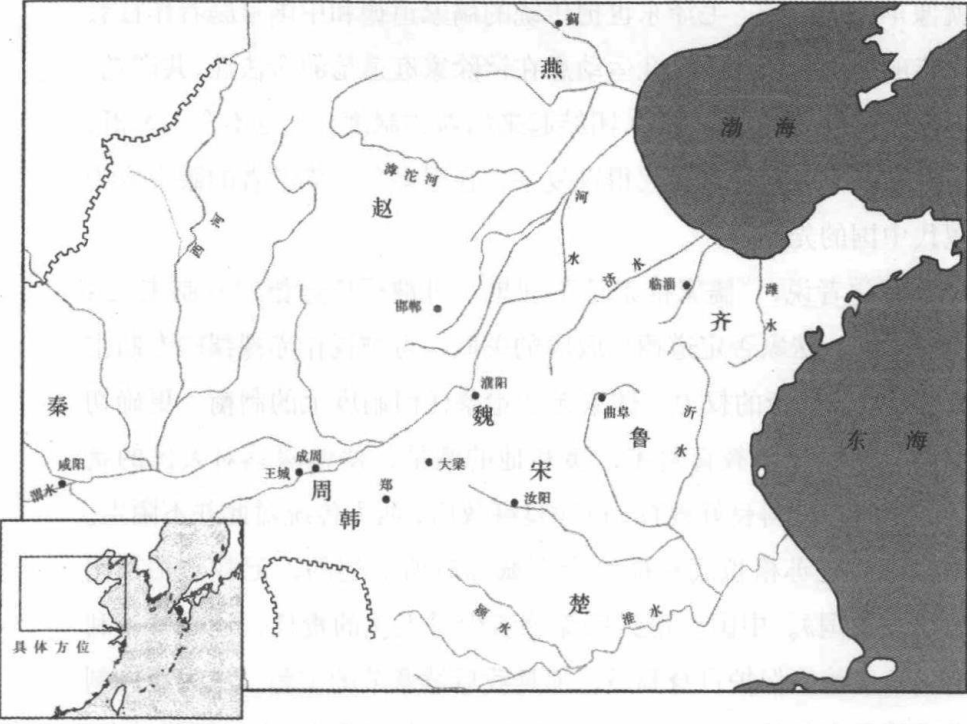

| 770 | 东周 | 春秋(前 770—前 476) | 23 |

| 战国(前 475-前 221) | 7 | ||

| 221 | 秦 | 1 |

从远古到统一中国的秦是古代中国所涵盖的历史。我们的有关知识来自浩淼的考古资料,包括用于占卜的甲骨文(通常是羊肩骨)、青铜器彝文、官员用来记录政务的竹简。④另一来源是问世于东周最后数世纪的伟大经典文献,其中最重要的是五经:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》,嗣后成为中国官员的教育之本。据称,这五部经典是孔子编纂和传播的,再加上卷帙浩繁的注释,构成了塑造千年中国文化的儒家意识形态。这些经典的形成背景是东周时期,其时内战方兴未艾,政治分崩离析;《春秋》就是鲁国十二名国君的编年史,在孔子眼中,显示了这段时期的退化和堕落。这些经典和孔子、孟子、墨子、孙子等人的著作,虽然蕴含大量历史信息,但大体上仍属文学作品,其精确性尚不明确。

但有确凿证据显示,中国政治体数量经历了极大的收缩,从夏初的大约一万,到西周开国时的一千二百,到战国时只剩下七个。⑤中国西部的秦孝公和谋臣商鞅,奠基了世界上第一个真正现代的国家。秦王征服所有对手,建立统一国家,并将秦首创的制度推向中国北方的大部,国家巩固由此告成。

部落的中国

从部落到国家层次的过渡在中国慢慢发生,新的国家制度重叠在亲戚关系的社会组织之上。夏商时期被称作“国”的,虽然有日益明显的等级和集中领导,实际上只是酋邦或部落。一直到商末,亲戚团体仍是中国社会组织的主要形式。到了周朝才有变更,涌现了拥有常备军队和行政机构的真正国家。

中国历史的早期社会由宗族组成,即同一祖先的父系家族。基本军事单位由宗族内大约百家男子组成,以宗族领袖为首,聚集在同一旗号下。宗族又可灵活组合,凝聚而成氏族(clan)或更高层次的宗族,而国王只是特定地区所有宗族的最高领袖。⑥

三代时期,宗族中的仪式被编纂成一系列法律。这些仪式涉及对共同祖先的崇拜,在祭有祖先神位的庙堂举行。庙堂内分划不同的祭殿,对应不同层次的宗族,宗族领袖掌控仪式以加强自身权力。未能正确遵守仪式或军事命令,会引来国王或宗族领袖的严苛处罚。依此类推,如要彻底摧毁敌人,一定要毁其祖庙,劫其珍宝,杀其子孙,绝其香火。⑦

像其他部落社会,中国社会组织的层次也时高时低。一方面,村庄范围的宗族为战争、自卫、商业而团结起来,有时出于自愿和共同利益,有时出于对个别领袖的尊敬,但更多时候是迫于强制。战争变得愈益频繁,夯土围墙的城镇在龙山时期变得星罗棋布。⑧

另一方面,宗族社会又在分化瓦解。年轻人开发荒野,自立门户。其时,中国仍属地广人稀,只要搬到他地就能逃避现存宗族的管辖。⑨因此,正如国家形成理论所预测的,人口稀少和缺乏界限阻碍了国家和等级制度的形成。

尽管如此,在黄河峡谷的古老地段,人口密度与农业生产力一起上升。商朝的等级制度愈加分明,这可见证于领袖对追随者施加的惩罚,以及其时流行的奴役和人祭。甲骨文提及五种处罚:墨(面部刺字涂墨)、劓(割鼻)、剕(断足)、宫(阉割)、大辟(处死)。⑩很多当时的葬地,挖掘出八至十具作揖的无首骨骼,许是奴隶,又许是战俘。高级领袖的陪葬人数竟高达五百。在殷墟出土的陪葬人总共一万,还有大量马匹、战车、三足鼎和其他珍贵工艺品。为平息死去祖先的灵魂,活人竟投入如此巨大的资源,包括人、动物、器物。⑪很明显,自部落到等级分明政体的过渡正在展开。

中国的家庭和亲戚关系

社会组织中家庭和亲戚的重要性是中国历史上重大常数之一。秦国君主试图抑制亲戚裙带,以推崇非人格化的行政管理,先在自己王国,统一成功后再推向全中国。中国共产党 1949 年上台后,也尝试使用专政权力消灭中国传统的家庭主义,使个人与国家紧密相连。但这两项政治工程,都没获得发明者所期待的成功。中国家庭证明是颇有韧性的,父系家族迄今仍活跃于中国部分地区。⑫短暂的秦朝之后,非人格化管理最终在西汉期间得以确立(公元前 206—公元 9 年)。到了东汉末期和隋唐,亲戚团体又卷土重来。要到第二个千年初期的宋明,非人格化国家管理才得以恢复。尤其是在中国南方,宗族和氏族一直处于强势,直到 20 世纪。它们在地方上发挥准政治的功能,在很多事情上取代国家成为权力的来源。

关于中国亲戚关系,我们有很丰富的资料,大部分由人类学家所编撰。他们研究台湾和中国南部的现代社区,所使用的亲戚团体记载可追溯到 19 世纪。⑬个别亲戚团体所保存的详细记录,有助于研究更为早期的家庭关系。但在古代中国亲戚关系上,我们却只有很少信息。将现代趋势投射得那么久远,风险不小。有学者主张,当代宗族是宋明理学家所提倡的政策的产物,与公元 1000 年之前的亲戚关系是迥然不同的。⑭尽管如此,在中国数世纪的历史中,亲戚团体的某些特征是万变不离其宗的。

中国社会的亲戚关系严格遵循父系社会或父系家族的规则。有人类学家将之定义为“使用统一礼仪、显示共同祖先的集团(corporate)”。⑮某些现代宗族的祖先可追溯到二十五代以上,但历史上的宗族通常不超过五代。相比之下,氏族是容纳若干宗族的更高级组合,通常基于虚拟(fictive)的亲戚关系。这种氏族和相关的姓氏联盟之所以存在,只是为了确定异族通婚。⑯

像其他父系家族社会一样,继承和遗产只通过男子。女子不是宗族的永久成员,而是与其他重要家庭联姻的潜在资源。结婚后,她与生身家庭一刀两断,在很多中国历史时期,只可在规定时日回访娘家。妻子不再往生身的家庙祭拜,而是改去丈夫家的。香火传承全靠男子,因此,她在新家庭中没有地位,直到生下儿子。除非有了将来为父母灵魂祈祷的儿子,她的灵魂将不得安宁。讲得实在些,儿子又是她晚年的经济保障。

数世纪来,无数中国小说和戏剧记载了年轻妻子与婆婆之间的紧张关系。婆婆虐待未生儿子的媳妇是理所当然的。但一旦有了儿子,女子作为重要宗族继承人的生母,又可获很高的地位。中国王朝众多的宫廷权术,都涉及意欲提升儿子政治地位的擅权遗孀。西汉时期的皇太后,至少六次得以选择皇帝继承人。⑰

前现代(premodern)社会的可悲真相之一,就是很难把儿子抚养成人。现代医药发明之前,地位和财富只能提供很有限的差别。世界君主政体的历史,充斥着王后或妃嫔没能生下儿子而引起的政治危机。日本皇太子徳仁亲王于 1993 年结婚,与妻子雅子一起尝试生个儿子(而未成功),引起众多现代日本人的急切关注。与一连串早期皇帝相比,这又算不了什么:仁孝天皇(1800—1846)十五个孩子中,仅有三个活到三岁;明治天皇(1852—1912)十五个孩子中,仅有五个活到成年。⑱

跟其他社会一样,传统中国的因应对策是纳妾。地位高级的人士可娶二房、三房甚至更多的妻子。为确定个中的继承权,中国发展了复杂的正式规章制度。妻子再年幼的儿子对妾的儿子,仍享有优先继承权,但也有违反此例的皇帝。虽然有具体规矩,继承权的不确定性仍是宫廷政治的主题。公元前 71 年,霍光妻霍显设法谋害了坐月子的许皇后,让女儿成君取而代之。公元 115 年,汉安帝多年不育的阎皇后鸩杀了刚生下儿子的皇妃李氏。⑲

像库朗日所描述的希腊和罗马,中国亲戚制度也与私人财产制度有关。周朝宣称,所有土地都是国家财产,但周天子太弱,难以付诸实现。土地日益私人化,买卖和改造也变得普遍。⑳作为整体,宗族拥有祖庙或祠堂。较富的宗族又投资于共同财产,如水坝、桥、井、灌溉系统。单独家庭拥有自己的耕田,但不得随意处置,因为有对宗族的礼仪义务。㉑

宗族增长始终给遗产的继承制造难题。周朝早期有长子继承权制度,之后又改为儿子们平分。这一规矩延续了中国历史的大部,直到 20 世纪。㉒根据这个制度,家庭的土地经常越分越小,以致无法维生。中国开发了大家庭概念,数代男子同堂。成年的儿子或在分到的祖地上安家,或试图购买邻地。对宗族的共同财产,他们仍然有份;对共同的祖先,他们仍有祭拜的责任。这一切阻止了他们的搬迁,或出售祖地。㉓

在财产和同堂方面,不同区域出现了巨大差异。中国北方,宗族力量逐渐变弱,宗族成员搬往分散的村庄,丧失了相互之间的认同。在南方,宗族和氏族成员继续并肩生活,以至整村人只有一个姓。为此出现很多解释,其中之一是这么认为的:很多世纪以来,南方一直是蛮荒地带,宗族即使增长却仍能抱成一团;而在北方,战争频仍,流离失所时有发生,从而拆散了数代同堂的宗族。

要记住,宗族组织在很多情形中纯属富人特权。只有他们才能负担得起平分的庞大地产、共同财产、为传宗接代而娶的多房妻妾等。事实上,周朝首次编纂的宗法规则,只适用于精英家庭。贫困家庭只能负担很少的孩子,有时为弥补无子无孙,而让入赘女婿改用妻子的姓氏。这在日本很普通,在中国却遭否定。㉔

中国的“封建”时期

商灭于周。周的部落定居于渭河流域(当代陕西省),在商的西方。周的征服始于公元前 11 世纪初,历时数年。其时,商的军队还必须在山东应付马背游牧民族的袭击。周王杀死商的储君,谋害自己兄弟,夺取政权,建立新朝。㉕

这一征服开创了很多学者所谓的中国封建时期。其时,政治权力非常分散,掌控在一系列等级分明的氏族和宗族手中。从西周到东周早期,亲戚关系仍是社会组织的原则。到了春秋和战国,这些亲戚团体之间战火纷飞,国家开始慢慢成形。我们可仔细追溯国家形成的各项因素,所依靠的不再是考古学的重新组合,而是历史记载中的证据。

从对比角度看,中国国家的形成过程格外有趣。它在很多方面为欧洲几乎一千年后的历程树立了先例。周部落征服长期定居的商朝领土,建立了封建贵族阶层。无独有偶,日耳曼野蛮部落打败衰败凋零的罗马帝国后,也创立了类似的分散政体。不管是中国还是欧洲,发动战争的需求促使了国家的形成:封建属地逐渐聚合成领土的国家,政治权力趋于集中,现代非人格化行政脱颖而出。㉖

然而,中国和欧洲又有重要差别。英语版的中国朝代史,给中国平行制度贴上既定标签,如“封建的”、“家庭”、“国王”、“公爵”、“贵族”,从而遮掩了中间的差别。所以,我们需要确定这些标签的意义,既指出重要对应,也挑明不同文明的分道扬镳。

最混乱和误用最多的,可算是“封建的”和“封建主义”。由于学者和辩论家的混乱使用,这两词基本上变得毫无意义。㉗根据卡尔·马克思开创的传统观念,“封建主义”往往指欧洲中世纪庄园上领主和农民之间的经济剥削关系。马克思主义历史学认为,现代资本主义兴起之前有个避不开的封建阶段。这种按图索骥的僵硬,迫使传统学者到处寻找封建阶段,即使在毫不相干的社会。㉘

历史学家马克·布洛赫(Marc Bloch)关注存在于中世纪欧洲的采邑(fief)和属臣(vassalage)制度,从而给封建主义提供了历史上比较准确的定义。采邑是领主和属臣之间的契约,后者获得保护和土地,一定要向领主提供军事服务作为交换。契约在特定仪式中获得尊严,领主将属臣的手放入自己的手中,以亲吻来锁定相互的关系。这种双方兑现义务的从属关系,需要一年一度的更新。㉙属臣之后还可将采邑分割成更小的子采邑(subfief),与自己的属下再签新的契约。该制度自有一套复杂的道德规范,与荣誉、忠诚、宫廷婚姻有关。

从政治发展的角度看,欧洲封建主义的关键不是领主和属臣之间的经济关系,而是隐含的权力分散。历史学家约瑟夫·斯特雷耶(Joseph Strayer)说:“西欧的封建主义基本上是政治性的——它是一种政府……其中,一队军事领袖垄断政治权力,队员之间的权力分配却又相对平等。”㉚这个定义与马克斯·韦伯有关,也是我在本卷所使用的。该制度的核心是分派采邑或封地,属臣可以在其上实施一定程度的政治控制权。封建契约在理论上可随意取消,但随着时间的推移,欧洲的属臣们把采邑转换成自己的家族财产。这表示,后裔得以继承采邑。他们在自己采邑享有征兵征税的政治权力,能独立作出司法裁决,不受领主的干涉。因此,他们一点不像领主的代理人,却是实打实的小领主。马克·布洛赫指出,封建制度晚期的家族性质实际上代表了该制度的退化。㉛总之,封建制度的独特处恰恰是它分散的政治权力。

在这个意义上,周朝的中国是个封建社会㉜,与中央集权国家没有相似之处。像很多征战的朝代,不管是之前还是之后,周天子发现自己没有足够军队或资源来直接统治所占领的土地,特别是在草原游牧部落频繁骚扰的西方,还有后来成为楚国的南方边境。所以,他分派封地给麾下的将领。考虑到周社会的部落性质,那些将领多是他的亲戚。周天子共设七十一处封地,其中五十三处由他的亲戚治理,剩下的则分给其他文武官员,以及已被击败但愿效忠的商贵族。这些属臣在治理自己封地时享有实质性的自治。㉝

周朝的中国封建主义与欧洲的相比,仍有重大区别。在欧洲,野蛮部落一旦皈依基督教,分支式的部落制度在封建社会初期即遭摧毁,通常在数代人的时间内。欧洲的封建主义是一种机制,把没有亲戚关系的领主和属臣绑在一起,在亲戚关系不复存在的社会中促进社会合作。相比之下,中国的政治参与者不是独立分散的领主,而是领主和他们的亲戚团体。在欧洲领主的境内,领主与农民签署封建合同,非人格化管理已开始扎根。权力在领主手中,而不在领主亲戚团体的手中。采邑只是他的家庭财产,并不属于更大的亲戚集团。

另一方面,中国的封地授予亲戚团体,之后又逐次分封给下一级的宗族或部落分支。中国贵族与欧洲领主相比,其权力比较薄弱,其等级森严比较缓和,因为他陷入了限制他擅权的亲戚架构。我曾提到,部落社会的领袖地位往往是赢取的,而不是继承得来的。周朝的中国领袖,虽然趋向于等级分明,但仍受亲戚人脉的限制,看起来比欧洲的更像是“部落的”。有位评论家指出,在春秋时期,“国家像一个放大了的家庭。君主统而不治;大夫们很重要,不是因为其职位,而是因为他们是君主的亲戚,或是显赫家庭的家长”。㉞君主与其说是真正的一国之主,倒不如说是伙伴中的老大。“各种故事讲到,贵族当众责备君主,并吐口水,却没受到他的训斥或处罚;拒绝他对珍玩的索求;在他妻妾群中与他一起玩游戏;未获邀请而坐上他的桌子;上门邀他分享晚餐,却发现他在外射鸟。”㉟

周朝社会的氏族组织中,军队也是分支式的,没有中央统领。各个宗族动员自己的军队,再蜂聚到更大单位中(像努尔人的分支)。“有关战争的记述透露,战场上,征来的士兵只跟随自己的将领;重要的决定通常由将领们集体讨论决定;部队编制松散,以致将领只能指挥自己手下,而顾不上其余。”㊱很多案例显示,因为没有严格的统领制度,部将得以修改名义上君主的命令。根据第 5 章介绍的人类学分类,周朝早期政体是部落的,至多是酋邦的,而绝不是国家的。

中国的封建社会与欧洲的非常相似,都发展了悬殊的阶级分化和贵族阶层,起因是关于荣誉、暴力、冒险的道德信念。开始时,早期部落社会相对平等,并有防止地位悬殊的各式调整机制。然后,某些人开始在狩猎中出类拔萃。狩猎与战争有关联,这可追溯到人类的灵长目祖先。等级制度在狩猎和征战中脱颖而出,因为有些人或群体就是略胜一筹。优秀猎手往往又是优秀战士,狩猎所需要的合作技能进化成军事战术和战略。通过战绩,有些宗族获得更高的地位;宗族内,卓越的战士崛起而成为将领。

这也在中国发生。狩猎和战争的关联保存于一系列礼仪,使武士贵族的社会地位获得合法化。陆威仪(Mark Lewis)解释说,春秋时期,“君主之所以在群众中鹤立鸡群,全靠在圣坛前的‘壮举’,即礼仪化的暴力,如献祭、战争、狩猎”。㊲狩猎把动物送上祖先的祭台,战争把战俘送上祖先的祭台。血祭是商朝的习俗,到周朝仍然继续,一直到公元前 4 世纪。军事征战出发于庙堂,为确保战争的胜利,既有牺牲品又有祈祷。礼仪中,大家分享祭肉,战鼓因战俘的血液而变得神圣,特别可恨的敌人则被剁成肉酱,供宫廷或军队成员进食。㊳

周朝早期的贵族战争高度礼仪化。发动战争是为了使另一氏族承认自己的霸权,或是为了荣誉受到藐视而实施报仇。军队向前冲是为了保护“继承下来的祖业”,不克尽责的领袖,死后将得不到妥善的祭拜。他们通过在仪式上展示的力量和荣誉来达到目的,不需付诸殊死的实战。战役经常在贵族之间预先安排,需要遵守复杂的规矩。敌人一旦在战场出现,军队一定要上前迎战,否则就是耻辱。不向敌人的最强部位发起攻击,有时也被认作丢脸。敌方君主去世时,为了不影响对方的哀悼义务,军队就会退出战役。春秋初期,贵族打仗多用战车。而这种战车,既昂贵,操作起来又需要高超技术。㊴显而易见,军事战略家孙子依靠奇袭和欺骗的“迂回”战术,还要等到中国历史的后期。

周朝早期的中国社会,处于部落和酋邦之间。史书中称为“国”的,都不是真正的国家。周朝的中国好比是家族社会的教科书,换言之,整个国家为一系列封地君主和其亲戚团体所“拥有”。土地和定居于此的民众,都是可传给后裔的家族财产,只受父系家族亲戚规则的约束。这个社会中没有公私之分,每个占统治地位的宗族都可征兵征税,并作出自认妥善的司法裁决。然而,这一切将很快发生变化。

第 7 章 战争和中国国家的兴起

国家源于军事竞争;商鞅的现代化改革;法家对儒家家庭主义的批判;没有经济和社会发展做伴的政治发展

东周时期(公元前 770—前 256 年),真正的国家开始在中国成形。它们设立常备军,在界定领土内实行统一规则;配备官僚机构,征税执法;颁布统一的度量衡;营造道路、运河、灌溉系统等公共基建。尤其秦国,全力投入不寻常的现代化工程,目标直指周朝早期亲戚家族的社会秩序。它绕过武士贵族,直接征募大量农民,使军队趋于民主化;从事大规模土地改革,将家族大地主的土地分给农民;破坏世袭贵族的权力和威望,从而提高社会流动性。这些改革听起来像是“民主的”,但其唯一目的是富国强兵,打造冷酷的专政。这些现代政治制度的优势,令秦国打败所有对手,进而一统天下。

战争与国家建设

政治学家查尔斯·蒂利有个著名论点:欧洲君主发动战争的需求,驱动了欧洲的国家建设。①战争和国家建设的关联不是普世共有的。总的来说,拉丁美洲就没有这一历史过程。②但毫无疑问,在中国的东周时期,国家形成的最重要动力就是战争。从公元前 770 年的东周初期到前 221 年的秦朝统一,中国经历了连绵不绝的战争,规模、耗资、人命的牺牲有增无已,从分散封建国家到统一帝国的过渡全凭武力征服。这时所建立的几乎每一个现代国家制度,都直接或间接地与发动战争息息相关。

与其他好战社会相比,中国在东周期间的血腥记录仍然突出。有学者计算,春秋时期的 294 年,中国的“国家”之间共打了 1211 次战役,和平岁月仅有 38 年,超过 110 个政治体被灭绝。后续的 254 年战国时期,打了 468 次战役,仅有 89 年太平无事。兼并使国家数量大跌,战役总数因此减少,战国七雄灭了其余十六国。另一方面,战役的规模和历时却有显著的上升。春秋时,有些战役只打一个回合,一天就完。到战国末期,围攻可持续数月,战役可持续多年,参战将士高达 50 万。③

与其他军事化社会相比,周朝的中国异常残暴。有个估计,秦国成功动员了其总人口的 8% 到 20%,而古罗马共和国的仅 1%,希腊提洛同盟(Delian League)的仅 5.2%,欧洲早期现代则更低。④人员伤亡也是空前未有的。李维(Livy)报道,罗马共和国在特拉西美诺湖战役(Lake Trasimene)和坎尼会战(Cannae)中,总共损失约 5 万军人。而一名中国史官称,24 万战死于公元前 293 年的战役,45 万战死于公元前 260 年的战役。总而言之,从公元前 356 年到前 236 年,秦国据说一共杀死 150 多万他国士兵。历史学家认为,这些数字夸大其词,无法证实。但它仍颇不寻常,中国的数字简直是西方对应国的 10 倍。⑤

持续战争带来的制度改革

激烈战争造就强烈的奖励,导致了旧制度被摧毁和新制度取而代之。它们都与军事组织、征税、官僚机关、民间的技术革新以及思想有关。

军事组织

一点也不令人惊奇,激烈战争的最初影响是参战各国军事机构的演变。

如早先提到的,春秋早期的战事是驾战车贵族的互相厮杀。每辆战车配备一名御手和至少两名武士,还需多达七十人的后勤支持。驾车开打是高难度的技术,需要实质性的训练,的确是适合贵族的职业。⑥这时的步兵仅发挥辅助作用。

从战车到步兵加骑兵的转变逐渐发生于春秋末期。在南方湖泊和沼泽众多的吴越两国,战车用处非常有限,在多山地区更是相形见绌。很显然,与西方草原马背野蛮人打交道的经验,促使骑兵出现于战国初期。随着铁兵器、弩、盔甲的广泛使用,步兵变得更为有效。西部的秦是最早重整军队的国家之一,它淘汰战车,改换为步骑兵的混成。其主因,既是秦的地形,又是野蛮人的持续压力。楚是在他国征兵的第一国,击败陈之后,强迫当地农民提供军事服务。这些军队不再是亲戚团体的组合,而是等级分明的军事单位,统领着固定数量的部下。⑦公元前 6 世纪中期,第一支全步兵军队投入战斗,在未来两个世纪内,完全取代战车军队。到战国初期,将农民大批征入军队已成司空见惯。⑧

中国军队打击力量的核心从战车转到步兵;无独有偶,欧洲也从盔甲骑士转到弓箭和长矛的步兵军队。担任战车手和骑士的贵族,在这两个转向中,根本无法提升自身的社会地位。在这两个文明中,负担得起旧式装备和培训的只有贵族精英。这个转向似乎与技术改革有关;中国贵族数量持续下降,够格的战车手日渐稀少,可能是另外原因。

贵族阶层的人员损失,推动了军内的论功封赏。周朝早期,军事将领全凭亲戚关系和在氏族中的地位。斗转星移,越来越多的非贵族将领,单凭自己的骁勇善战而获晋级。国家也开始分配土地、爵位、家奴给将士以作奖励,无名小卒跃升为将军时有发生。⑨参战的野战军队中,骁勇善战不是文化规范,而是存活的前提。所以很有可能,论功封赏的原则始于军队,辗转传入文官体系。

征税和人口注册

将农民大批征入军队,需要相应的物质资源来支付和装备他们。从公元前 594 年到前 590 年,鲁国开始征收田赋,不再作为亲戚团体的财产,而是以众多农家合成的“丘”为计量单位。邻国齐的入侵,迫使鲁国快速增征甲兵。从公元前 543 年到前 539 年,子产在郑国重划带渠的田地,把农民编成五户一组以征收新税。在公元前 548 年,楚国丈量土地,登记盐池、鱼塘、沼泽、森林、人口。这项调查是为日后的征税征兵预作准备。⑩

官僚机构的发展

可以肯定地说,是中国发明了现代官僚机构。永久性的行政干部全凭能力获选,不靠亲戚关系或家族人脉。官僚机构自周朝中国的混乱中崛起,全没计划,只为征收战争所需的税金。

周朝头几年的管理是家族式的,像其他早期国家一样,如埃及、苏美尔、波斯、希腊、罗马。行政官位配给君主的亲戚,被视作君主家庭的延伸。决策时,并不严格遵守等级分工,而是以咨询和忠诚为依据。所以,君主可能掌控不住大夫,如有分歧,也不能予以解雇。像一语部落中的头人,面对让贤的强大共识,周朝一名君主只好束手听命;除非他铤而走险,如公元前 669 年的晋献公,把合谋反己的所有亲戚统统杀光。宫廷权术不是个人操作的,而是宗族,满门抄斩才能绝其香火。⑪

官僚化始于军队,各项职能由贵族转让给庶民。军队需要征募、装备、训练大批新兵,记录和后勤也是不可或缺的。支援军队的需要又增加了对文官体系的需求。他们帮助征税,确保大规模军事动员中的连贯性。军事机构成为文官的训练场所,并促进统领体系的形成。⑫同时,周朝贵族内部的自相残杀,为大夫家庭提供了社会升迁良机。大夫虽在传统上也来自贵族阶层,但经常属于远离君主和其亲戚的外围。士族是低于贵族的另一阶层,包括军人和其他有功绩的庶民,也得以取代家族关系的大夫,承担重要职位。所以,随着贵族阶层的日渐式微,论功封赏而不是论出身封赏的原则开始慢慢获得认同。⑬

民间的技术革新

公元前 4 世纪到前 3 世纪,中国经历了集约型和粗放型的经济增长。集约型增长靠的是技术革新,包括青铜工具转向铁工具、基于双向活塞鼓风的生铁冶铸、牲口耕犁的改进、土地和灌溉的改善。中国各区域之间的商业交流增加,人口密度也开始出现显著上升。粗放型增长靠的是人口增长,以及开发像四川那样的新边境。

在某种程度上,这些经济增长源于经济学家所谓的“外部因素”。这表示,它不是经济制度的内部逻辑所造成的,而是得益于意外的技术革新。军事上的不安全是非常重要的外部动力。战国时期的每个国家都面对增税的巨大压力,为此必须提高农业生产效率,仿效对方的技术革新以加强自己实力。⑭

思想

那么剧烈狂暴的春秋末期和战国时代,竟产生了中国历史上最伟大的文化思潮,这很值得钦佩。战乱不断所造成的流离失所,促使了对政治和道德的深刻反思,并为天才的老师、学者、谋士提供了出人头地的良机。其时,众多老师四下游学,招揽学生。其中有孔子,他出身于贵族,但只是作为学者和老师而谋生。战国初所谓的百家争鸣时期,还有很多如此的学者,包括墨子、孟子、孙子、韩非子、荀子,身后都留下影响中国未来政治的著作。当时的政治不稳定,似乎造就了文人的无根无蒂,这反映在文人的周游列国,不管何等政权,只要感兴趣,他们都愿奉献自己的服务。⑮

这种智慧横溢有两层政治意义。首先,它创建了宛如意识形态的东西,即政府如何施政的思想,后代中国人可以此来评判自己政治领袖的表现。最为著名的就是儒家,而儒家学者又与其他学派展开激烈争辩,例如法家——这些争辩其实是当时政治斗争的真实写照。中国的学者和文人享有最高级荣誉,甚至高于武士和巫师。事实上,文人和官僚的作用合二为一,在其他文明中是找不到的。

其次,中国文人的流动性又孕育了愈来愈像全国文化的东西。其时创作的伟大经典著作,变成精英教育的基石和中国文化的基础。有关经典著作的知识,成为国民身份的坐标。它们享受如此高的威望,以至在中华帝国无远弗届,甚至传播到边界之外。边境线上的游牧王国,有时在武力上强于中国,但无法匹配中国的智慧传统。所以,他们倾向于以中国的制度和技术来治理中国。

商鞅的反家庭运动

周朝晚期,中国各地逐渐采用现代国家制度,但都比不上西部的秦国。大多数情况下,新制度的采用全凭运气,是反复试验和政府别无选择的结果。相比之下,秦确立国家建设的意识形态,率直地阐明中央集权新国家的道理。秦的建国者清楚看到,早期的亲戚网络是中央集权的障碍,为了取而代之,特意实施把个人与国家绑在一起的新制度。这些原则被称作法家思想。

商鞅起初在魏国做官,后来投奔相对落后的秦,一举成为秦孝公的总顾问。他上任初期,就向既存的家族管理发起进攻。他攻击继承得来的特权,最终以论功封赏的二十等爵制取代了世袭官职。在这个边境国家,论功封赏中的功就是军功,土地、家臣、女奴、服饰,都按各人战绩来分配。⑯另一方面,不服从国家法令的将面对一系列严厉处罚。最重要的是该制度下获得的职位不可转为世袭财产,像家族贵族那样,而要由国家定期重新分配。⑰

商鞅最重要的改革之一是废除井田制,再把土地分给由国家直接监护的农家。井田制中,农田分成九方块,就像中文的井字。八户农家各耕一块,中间的是公田。每个贵族家庭拥有若干井田,耕耘的农家为此需要履行徭赋和其他义务,很像封建欧洲的农民。井田上布满路径和水渠,方便管理,八户农家组成贵族地主保护下的公社。⑱废除井田制使农民挣脱对地主的传统义务,并允许他们搬往他人新开发的土地,或干脆拥有自己的土地。这使国家避开贵族,向全体地主征收以实物支付的统一地赋。

此外,为了资助军事行动,商鞅还向所有成年男子征收人头税。国家颁布,家庭如有若干儿子,长大后一定要分居,不然就要缴双倍的税。商鞅的矛头直指传统儒家的大家庭,而赞许夫妇带小孩的小家庭。对没有足够财产可分的穷苦家庭来说,该制度造成了莫大艰辛。其目的可能是提倡个人奖励,也加强了国家对个人的控制。

这次改革还与新的家庭注册有关。传统中国由庞大的亲戚团体组成,商鞅则把家庭分为五户和十户的群体,让他们相互监督。其他国家也在实施类似改革,如鲁国的“丘”,不同之处是秦在执行中的暴虐。群体中的犯罪活动,如不予检举,惩罚是腰斩;举报人有赏,等同于在战斗中斩敌首级。该制度的翻版在明朝得以复活,称为保甲。

政治学家詹姆斯·斯科特(James Scott)在《国家的视角》(Seeing Like a State)一书中认为,所有国家都具备共同的特征:它们都试图掌控各自的社会,一开始就“昭告”天下。⑲它们清除自生自长的弯曲小街的旧区,代之以几何图形般秩序井然的新区,就是为此。19 世纪,奥斯曼男爵(Baron Haussmann)在巴黎中世纪废墟上建造宽敞的林荫大道,不单是为了美观,还有控制人口的动机。

类似的事情也发生于商鞅治下的秦。除了废除井田制,他还将郡县制推向全国。他把市镇和乡村合并起来,设四十一个县;县令不是地方推举的,而是中央政府指派的。一开始,这些县位于边境地区,表明其作为军事区的起源。取代井田制的是更大的整齐矩形,与东南西北的轴心相对称。现代地图学显示,曾是秦国的地域都有这种直线布局的地貌。⑳商鞅还颁布在秦国通用的统一度量衡,以此来替代封建制度下的杂乱标准。㉑

商鞅竭尽全力投入社会工程,将传统亲戚关系的权力和地产制度转换成以国家为中心的非人格化统治。显而易见,他招惹了秦国家族贵族的极大反感。庇护人秦孝公一去世,继位人立即反目,商鞅只得逃亡。他最终遭人检举,所依据的恰恰就是自己颁布的严禁庇护罪犯的法律。据传,商鞅遭车裂之刑,即四车分尸,他的宗族成员全被诛杀。

东周的中国,每一项制度革新都与战争的需求直接相连:服役扩充至全体男子、先是军队后是文官的永久性官僚体系、家族官职减少、论功封赏、人口注册、土地改革、家族精英地产的重新洗牌、更好的通信和基建、非人格化的等级行政部门、统一的度量衡。这一切,都可在军事要求中找到根源。战争可能不是国家形成的唯一引擎,但肯定是第一个现代国家在中国涌现的主要动力。

儒家与法家

商鞅在秦国实施的政策得到后续学者的肯定,如韩非子,并被归纳成全套的法家意识形态。在法家和儒家的紧张关系中,可以读懂中国后来历史的大部,直到 1949 年共产党胜利,那份紧张都与政治中的家庭作用有关。㉒

儒家极力主张向后看,其合法性扎根于古代实践。孔子在春秋末期编辑他的经典作品,十分怀恋周朝的社会秩序。但它因战事不断,已在分崩离析中。家庭和亲戚关系是家族秩序的核心。在很多方面,儒家可被视作以家庭为榜样、为国家建立道德原则的意识形态。

所有部落社会都实行祖先崇拜,虽有形式上的不同,但儒家给中国版本涂上了特殊的道德色彩。儒家的道德原则规定,对父母的责任,尤其是对父亲的,要大于对妻子或子女的。对父母不敬,或在经济上没尽扶养责任,就要受到严厉惩罚。儿子对妻子或子女的关心,如超过对他父母的,也要受到严厉惩罚。如发生冲突,例如父亲被控犯了罪,父亲的利益一定高于国家的。㉓

家庭和国家的紧张关系、家庭责任高于政治责任的道德合法性,在中国历史上经久不衰。迄今,中国家庭仍是一种强有力的制度,竭力捍卫它的自治,不愿接受政治权力的干涉。家庭和国家的力量关系呈反比。19 世纪清朝式微,中国南方强大的宗族干脆接管地方事务的治理。㉔1978 年的中国,邓小平推行包产到户的改革,农民家庭又变得生龙活虎,成为后来影响全国的经济奇迹的主要引擎。㉕

相比之下,法家向前看。它把儒家和对家庭的尊崇,看作巩固政治权力的绊脚石。儒家精致微妙的道德和责任,对他们丝毫没用。作为替代,他们追求直截了当的赏罚分明——特别是惩罚——使百姓臣服。如法家思想家韩非子所说的:

故韩子曰“慈母有败子而严家无格虏”者,何也?则能罚之加焉必也。故商君之法,刑弃灰于道者。夫弃灰,薄罪也,而被刑,重罚也。彼唯明主为能深督轻罪。夫罪轻且督深,而况有重罪乎?故民不敢犯也。……明主圣王之所以能久处尊位,长执重势,而独擅天下之利者,非有异道也,能独断而审督责,必深罚,故天下不敢犯也。㉖

法家建议,不可把臣民当作可以教诲的道德人,只可当作仅对赏罚有兴趣的自私人——特别是惩罚。所以,法家的国家试图打破传统,废除家庭道德责任,以新形式将臣民与国家绑在一起。

1949 年后,中国共产党推动的社会工程与法家有明显关联。就像早先的商鞅,毛泽东也把传统的儒家道德和中国家庭看作社会进步的绊脚石。他的反孔运动意在铲除家庭道德的合法性,共产党、国家、公社变成帮助中国人团结起来的新式制度。一点不令人惊讶,商鞅和法家在毛泽东时代得以复兴,在很多共产党学者的眼中成为现代中国的先例。