Richard Alston《ROME’S REVOLUTION: DEATH OF THE REPUBLICAND BIRTH OF THE EMPIRE》

前言

第一章 历史学家的难题:奥古斯都时代的怪象

第二章 独裁者之死

第三章 共和国的危机

第四章 恺撒与庞培

第五章 穆提纳:共和国的最后一战

第六章 失去的胜利:元老院的失败

第七章 革命开始

第八章 血洗罗马

第九章 三头同盟的胜利

第十章 属于军人的和平时代

第十一章 三头同盟时代的战争

第十二章 安东尼和克莱奥帕特拉:爱情和与爱为敌之人

第十三章 奥古斯都的诞生

第十四章 奥古斯都的共和国

第十五章 罗马的混乱与奥古斯都的权力

第十六章 奥古斯都的秩序

第十七章 帝国时代

第十八章 皇帝之死

年表

重要人物简介

注释

前言[节]

公元前44年3月15日,一群罗马元老刺死了尤里乌斯·恺撒。他们相信此举能够把罗马从独裁暴君的手中解放出来,恢复共和国的旧貌。但是,他们反而迎来了罗马帝国的时代,让古老的共和国制度就此结束。这是罗马历史上承前启后的关键时期,有许多人因此失去了性命,本书会带领读者们审视这段时间内发生的划时代的革命。

让共和国转为帝国的是一场充满了血腥味的革命:罗马人自相残杀,血亲之间争斗不已,敌人的头颅被割下来放在罗马城中心示众。在这场革命中,政治权力的黑暗之处暴露无遗。面对这种恐怖的暴力事件,两千年来的无数历史学家和政治思想家都不禁陷入了沉思。

罗马是个与众不同的国家,在许多人心里,罗马意味着文明、辉煌、伟大。多年以来,罗马一直都为西方文明的发展提供了参考的范例,罗马共和国的政治制度长期受到人们的大力推崇。古典时代的雅典内部矛盾不断,还有一些人煽动民众,胡作非为;相比之下,至少在共和国走上末路之前,罗马看起来成功地避免了这种弊端。由此,罗马共和国在不下四百年的时间里保持着稳定的政局,并且从意大利的蕞尔小邦逐步扩张为疆域辽阔的地中海大国。同时,像西塞罗和加图(Cato)这样的演说家与政治思想家得以在国家的重要会议上畅所欲言。

今天,自由和公民权是西方国家政治生活的核心,而两千多年以前的罗马人早已走在这条道路上。历史上有许多人都曾为了心中的罗马共和国而奋斗不休:17世纪的英格兰人起身反抗国王的统治;18世纪的美国人战胜了远居海外、古老而强大的英国,取得了独立和自由;法兰西人更是掀起了一场波及整个欧洲的大革命。

但是,无论世人心中的罗马共和国有着多么理想的面貌,我们都得面对历史上共和国的终结。这场血淋淋的革命足以说明罗马共和国只是金玉其外,败絮其中。在对外取得政治和军事胜利的同时,罗马的社会风气和内政局面每况愈下。几百年的努力奋斗让罗马人拥有了宝贵的自由、安全和财富,然而,他们终究还是打响了血流成河的内战,让这一切都灰飞烟灭。

本书会再次回顾这场生灵涂炭的罗马革命,并且试着对其做出分析。此次事件无疑是世界历史上的重要节点。16世纪以来,许多政治家、理论家都致力于解释罗马共和国为何以失败告终。因此,这场革命值得我们仔细地考察一番。不过,我最看重的是让大家重新意识到这个历史进程中的暴力成分。

如果按照传统,我们会说共和国的灭亡与帝国的诞生是未曾流血的和平事件。看起来,这只是一次政体改革。帝国与共和国一样,都是贵族们理性地统治国家的黄金时代,中间的过渡时期最多只不过是短暂的动荡而已。但是,这种看法歪曲了历史真相,将其粉饰为文明。我要在本书中讲述的故事紧紧地围绕着政治的基本要素—权力、金钱、暴力展开。

生活于现代西方社会的人们往往着眼于政坛人物的政治主张以及他们之间细小的差别,很容易就忽视了政治权力的破坏力,也难以看到政治权力日复一日地满足国民基本需求的一面,许多人都说现代西方国家的政治事务琐碎无趣。然而,倘若某个国家的作为远远未能满足大多数国民的需要,那么政治想必就不是一个枯燥的话题。

这是特定条件下具体视角的问题,对于罗马革命过程中残酷的斗争,不同的读者也会有不同的看法。有些读者也许身处巴黎、华盛顿、伦敦或是纽约,坐在家中或是图书馆里舒适的座位上,衣食无忧,不知饥饿与寒冷的滋味。这些读者可能会对罗马人的暴力行径感到大惑不解,感叹人类灵魂当中黑暗的一面居然会将这样一个了不起的共和国撕成碎片,让国家陷入混乱。看到新生的帝国政权势不可当地一步一步积攒起巨大的权威,读者或许会为自由的共和国时代感到惋惜。也许,读者会庆幸自己出生于当代,离这种可怕的故事很远。在某些读者看来,这本书里的故事大概和其他的历史一样,早已与现代世界无关,只是毫无现实意义的往事。但对于世界上其他的许多地区的读者而言,这本书或许可以帮助他们仔细地探究这样的两个现象:在特定的条件下,平时十分理性的普通人愿意拿起武器杀死比邻而居的同胞;政府几乎完全理所当然地用手里的资源收买人心,以保住自己的政治地位。

元老在罗马共和国的地位极其优越,他们负责司法、祭祀、领军作战、为国家做出重大的决策。然而,在公元前44年,他们几乎根本不知道既有的罗马世界即将分崩离析,一个全新的政权将会上台掌控这个世界。某些悲观之人或许预见了共和国的终结,但几乎没有人曾经设想过这个世界将会迎来怎样的新秩序。最后,旧的制度化为齑粉,新的秩序得以建立。面对全副武装、虎视眈眈的罗马军团士兵,元老们终于明白了自己现在的处境。

我要讲述的这个故事出自一个充满暴力的社会,罗马的基础并不是所有人的民主协商以及共同的价值观,支撑起罗马社会秩序的是武力。毕竟,罗马社会是一个奴隶制社会。在我们故事开始的时候,罗马已经用武力征服了意大利和地中海沿岸的许多土地,这样的一个社会当然是充满暴力的。在我看来,暴力并非人与人之间相处的一般模式。我不认为我们天然地倾向于互相残杀,人类的心灵没有那么黑暗。不过,确实有许多社会充满了暴力或者具有爆发武力冲突的潜在可能性。世界上很多地方的政治秩序都是以大欺小的产物,其核心就是让弱势者温驯地替他人服务,维持这种秩序的是人与人之间的依附关系以及武力威胁。

写出这样一本书的最初原因是想要改变人们对于罗马从共和国转变为帝国这段历史的看法。关于罗马革命这个话题,我已经从事了许多年的教学工作。但是,我并不喜欢我的学生们读的那些书,也因此担心他们所写的论文出现问题。传统的说法实在是太过完美:这段历史当中全都是“协议”“共识”“恢复”“和平”,还有最糟糕的“文明”。罗马人对于这场革命的叙述明明就和这种美好的图景完全不沾边:当时的罗马人震惊无比,他们留下的史料让后人也为之屏息。换言之,现代人的看法与古代史料中的记录有了出入,这当然是让历史学家忧心忡忡的状况。于是,我开始思索究竟应该如何看待这场变革中的暴力要素并且写出怎样的文字,思考罗马为何充斥着暴力。我们和罗马人之间当然存在着许多文化差异,但我无法将罗马人的这种暴力也视作偶然现象。随着对于罗马时代暴力行为的思考,我又开始把注意力转向现代的暴力。在20世纪后几十年,可怕的种族灭绝事件频频爆发。在和平的国家的居民看来,这种现代的暴力或许只是源于历史和文化上的巨大差异。然而,我们只要稍稍仔细地察看事情的原委就会有些惊异地发现,在这个问题上,不同国家的居民之间其实没有多大的区别。

许多常见的当代政治术语都来自古典时代:“民主”、“公民权”和“自由”(至少在某些意义上与古代相同)。于是,某些人有时候会认为古典时代的国家与现代的西方国家很像,都已将自己压迫人的一面隐藏了起来。毕竟,历史学家在想象其他社会的状况之时,难免会取材于自己的亲身经历(同时也会考虑文化差异)。但是,倘若我们转变视角呢?罗马不再是自由、民主的国家,不再是西方政治思想鼓吹的范例。这个国家有着压迫人的一面,它的政权主要建立在暴力的基础之上,其绝大多数居民都极其贫穷,并且处于严重的依附关系当中。如果我们采用这个思路,那么罗马的政治和社会状况都需要再次审视一番。我们要背离多年以来的主流观点,将视线从西塞罗、公民权以及罗马的政治文化转移到营房里的士兵和城市或者乡村里的贫民上。归根结底,他们才是在内战中奋斗至死的绝大多数人。他们究竟为何而战?在他们心里,罗马的价值观是怎样的?罗马公民权有着怎样的意义?这些下层的民众为国效力能够换得什么回报?在身处罗马上层的政治精英们眼里,他们真的有价值吗?

为了回答这些问题,我们必须追根溯源,探究他们看重的事物、他们与罗马政治的关系,最重要的是,理解他们在罗马的土地上日复一日生存下去的方式。对于我们的绝大多数祖先而言,国家、政治哲学、自由的本质都不重要,他们最关心的是养活自己的一家老小。许多时候我们不会明说,但食物才是历史的真正主角。

权力与食物的关系有助于我们理解罗马社会内部的矛盾,由此,我们就能够明白为什么备受古典史家和政治思想家推崇的罗马共和国之死无法令多少人感到惋惜。伟大的思想、深刻的讨论、大人物身上的精彩故事并不是政治的全部内容,这些东西其实都是次要的。我们固然无法忽视人与人之间的思想交流,但人类的生存首先需要物质条件的支撑:食物、燃料、衣物以及安身之所。

今天的许多人都可以在闲暇时间安然品评历史往事。罗马的光辉之处很容易就会蒙蔽我们的视线,让我们忘记古代罗马人生活的基本需求。其实,这种物质需求放之四海而皆准,现代社会也不例外。发达的西方国家只是世界的一小部分,这些国家的政治或许真的只是小事。然而,对于其他地方的几十亿较为贫穷的人民而言,政治仍然至关重要。本书将要探讨的就是与权力密切相关的食物、金钱以及暴力。

本书的内容肇端于恺撒之死(第二章),止于第二任罗马皇帝提比略(Tiberius)登基。由此,我们得以仔细地考察这个历史过程,明白奥古斯都为什么能够终结延续了五百年的共和国,并且代之以君主制的帝国。第一章包括了与罗马政治相关的一些话题和一些具体的理论。我还会在这一部分介绍本书采用的研究方法,同时解释为什么我们说奥古斯都时代有着非常奇特的本质。此外,读者应当已经察觉,我在本书中较为宽泛地使用了“革命”这个十分激烈的词语来形容奥古斯都时代,第一章也会对此进行详细的说明。

从第二章开始,我会带领读者穿梭在那个时代的一系列重大历史事件当中。我们既能看到恺撒遇刺(以及相关的历史背景),也能看到罗马社会迎来一个独特的政治秩序。年轻的屋大维和他的盟友们战胜了旧秩序的权威,建立起一套全新的帝国制度。这个新制度拥有强大的力量,而且绝不容许任何反对的声音。即便是在屋大维将名字改成奥古斯都以后,这个新政权的框架也仍然未变。奥古斯都用武力镇压自己的敌人,用钱财收买人心,帝国的大量财富都被用于支撑中央的新政权。公元14年,奥古斯都去世,第二位罗马皇帝即位。到了这个时候,共和国已经永远地化为人们心中若有若无的回忆。

第一章 历史学家的难题:奥古斯都时代的怪象

距第一位罗马皇帝奥古斯都之死已经过去两千多年了,但这么多年以来,奥古斯都和尤里乌斯·恺撒一直都是最令学者们津津乐道的古代政治人物。每逢追忆历史之时,我们的思绪都难免会萦绕在他们身上,因为他们在一个重大的历史转变进程中扮演了尤为重要的角色,并且由此深刻地改变了世界,后世的人们甚至还将一种政治思想命名为“恺撒主义”(Caesarism)。这是一种有所改革的专制主义思想,其拥护者认为伟大的人物能够按照自己的意志来让整个社会都焕然一新,从而改变人类的历史。从这个角度来看,我们可以说恺撒在政治史上得风气之先,拿破仑只能算是走在恺撒走过的道路上。往后即便是到了20世纪,我们也还能看到许多狂妄自大、杀戮无数的独裁者在东施效颦。

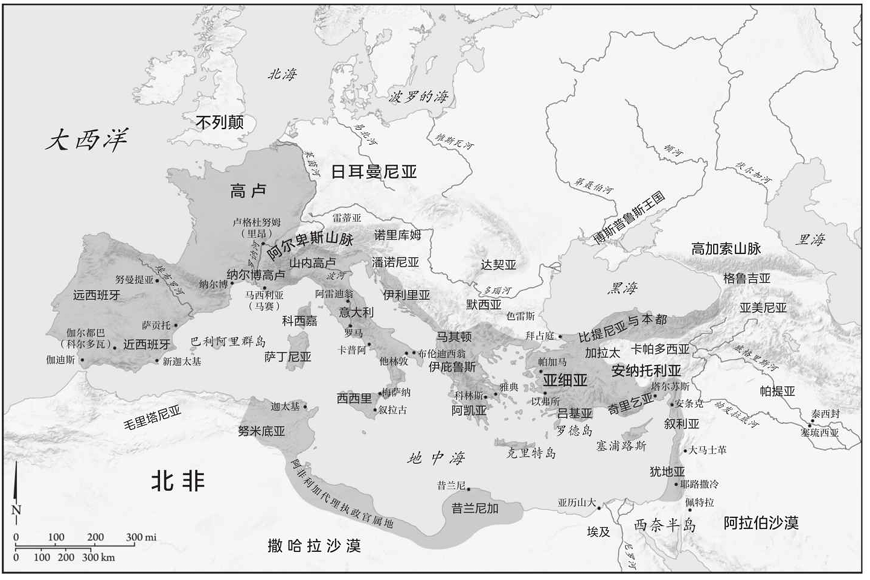

但是,恺撒其实一直都有缺憾。他确实征服了高卢,令其成为后来罗马帝国的一部分;他也在内战中取得了胜利;他所建立的政权或许最终能够转型为君主制政权;他自己写出的战记[《高卢战记》(Commentariide Bello Gallico)]让我们看到了一位天资卓越的伟大将领。然而,很少有史料能够证明他显著地改变了罗马的政治和社会状况。晚期罗马共和国的政局充满了激烈的争斗,或许恺撒有意让这种局面彻底稳定下来,但他却在掌握大权之后没过多久就遇刺身亡。因此,历史学家们为了寻找恺撒的改革方案而煞费苦心。最终真正引领罗马实现变革的是恺撒的继承人屋大维,人们后来称其为奥古斯都。

也许,奥古斯都确实是更值得人们仰慕的历史英雄。在他的统治下,罗马共和国完成了政治变革,重获新生。然而,我并未发现有多少史料能够说明奥古斯都真的理解这些政治变革的本质。他和政坛上的许多人物一样,只是勉强应付过去而已,其决策都是根据非常具体的特定政治环境而做出的。当然,奥古斯都是一位很有能力的政治家,我们这些后人永远也不可能像他一样熟悉当时罗马政治的运行状况。他创建了一个稳定的帝国政权,取得了莫大的成功。在临终之际,躺在床上的奥古斯都说自己已经出色地完成了使命。这个评价是很贴切的,他无疑建立了辉煌的功业,罗马的文学、艺术和建筑也都在奥古斯都时代迎来了繁荣的景象。但是,我们对这个时代的赞扬并不能掩盖奥古斯都政权的另一面。

革命时代的罗马有着不少的怪象。公元前509年,罗马王政时代[指从罗穆路斯(Romulus)在公元前753年建国开始,到公元前509年卢基乌斯·塔奎尼乌斯·苏培布斯(Lucius Tarquinius Superbus)被驱逐出罗马为止,罗马共经历7位国王]结束,自那以后诞生的罗马共和国取得了惊人的成功。大约从公元前350年开始,在接下来的三百年间,罗马人先征服了意大利,继而占据了地中海沿岸的广大区域。然而,到了公元前1世纪末,政局动荡的罗马人居然抛弃了共和国,转而采用了帝国制度。这着实是一件怪事,因为无论在当时还是后世都很少有理论家认为帝国制度是合理的优秀制度。

公元前44年3月,尤里乌斯·恺撒遇刺身亡,这个事件直接导致罗马开始进行重大的革命。虽然恺撒被共和国尊为最伟大的领导人之一,但行刺者都认为自己是为了共和国才将其杀死的。在这些人看来,他们刺杀共和国的民选高官恺撒是为了保护罗马所有民选官员的权利和地位。他们将恺撒视作暴君,而暴君会肆意杀人、践踏罗马公民的权利。因此,谋杀恺撒是为了预防恺撒将来滥杀无辜。为了捍卫罗马的法律,这些行刺者直接自命为法律的化身。尽管恺撒向来以仁慈著称,在不久以前的内战结束后,他宽恕了自己的对手,而且他一直都坚定地捍卫着罗马公民走上法庭的权利。然而,行刺者依然将恺撒给杀死了。

我们还可以继续深究这个问题。这些所谓的“共和国解放者”的领导人是马尔库斯·尤尼乌斯·布鲁图斯Marcus Junius Brutus,他曾经是恺撒的朋友。通常认为,布鲁图斯的母亲塞尔维利亚Servilia是恺撒的情人。或许,布鲁图斯当年初次结识恺撒的地方就是塞尔维利亚的房间。考虑到当时的政治状况,布鲁图斯完全有可能会选择把自己政治生涯的希望全都寄托在恺撒的身上。然而,布鲁图斯却有意效仿传说中在公元前509年终结罗马王政时代的祖先[卢奇乌斯·尤尼乌斯·布鲁图斯(Lucius Junius Brutus)在公元前509年领导罗马人们推翻了卢基乌斯·塔奎尼乌斯·苏培布斯的统治,后被推举为罗马共和国第一任执政官,是罗马共和国的主要缔造者]。换言之,当时的绝大多数人都会追随政界高层的大人物,但布鲁图斯却选择了让传说故事再现人间。

这非常值得我们玩味,当代的哪个政治人物会像这样用传说故事来指导自己的行为呢?不过,这些人刺杀恺撒并不只是为了向历史致敬,他们希望这次谋杀能够让共和国像历史上一样焕发生机。看起来,布鲁图斯认为罗马的政治和社会状况在过去的460年间根本没有发生什么重大的变化,他觉得自己的行为能够让罗马共和国建立之初的历史重演一遍(虽然当年的那位布鲁图斯只是驱逐了暴君[一般认为卢基乌斯·塔奎尼乌斯·苏培布斯是一位暴君,被称为“傲慢的塔奎尼乌斯”(Tarquinius Superbus/Tarquin the Proud)],并没有将其杀死)。行刺恺撒者都接受过良好的教育,也有不少的政治经验,但他们都很相信自己能够通过谋杀来恢复罗马共和国的旧貌。

在这些行刺者看来,恺撒和他的大敌庞培之间的内战只是暂时压制了共和国的存在罢了。这场内战爆发于公元前49年[这是安东尼和屋大维之间的决定性战役,也是罗马内战中最后的一次大型战役。此战以屋大维胜利、安东尼失败而告终,罗马共和国也随之落幕。详见本书第十二章],虽然双方已经在公元前48年8月的法萨卢斯Pharsalus之战当中决出了胜负,但战火一直延续到公元前45年才结束。然而,恺撒并没有在公元前44年变回一个普通人,他仍然把持着莫大的权威。暗杀正是因此而起,行刺者想要由此让罗马的政局回到内战以前的状态。他们有可能期待着罗马人民在事后热情地感谢他们为共和国而战,也许还幻想着自己能够像当年的布鲁图斯一样以共和国英雄的身份永垂不朽,自己的雕像也能光荣地立在广场上。

确实,他们的名字在史册里面永垂不朽。但除此以外,这些行刺者想象中的感谢和雕像全都落空了,他们没能正确地认识到自己的行为究竟会产生怎样的政治后果。对于这些人的那一小部分支持者而言,他们当然是解放者。但其他的绝大多数人都认为他们是国贼,是危险的杀人犯,并且愤而将其逐出罗马。战争随之而来,但他们落败了,这导致罗马人彻底投向了君主制的怀抱。总而言之,这群人为了恢复共和国时代的政治秩序铤而走险,结果却直接催生出罗马帝国,这堪称咄咄怪事。

新建立起来的君主制度同样异乎寻常。公元前27年1月,奥古斯都的君主制政权颁布了一系列法令,用以巩固自己的政治地位。在这样标志性的时刻,开辟了新时代的首位罗马皇帝却宣布自己已经恢复了共和国的旧貌。而且,就算是死后,奥古斯都也不打算抛弃这个观点。他下令在自己的陵墓入口处竖立起巨大的青铜柱,上面记录了他一生取得的成就,在此他也依然坚称自己是共和国的功臣。然而这个陵墓是罗马城里最气派的建筑之一,且多年以来都是家族公墓。可以说,这个墓穴本身就是他们一个家族统治罗马的明显象征。在我们今天看来,这种统治显然是有悖于共和国制度的,当时的许多罗马人大概也有同感。

罗马的这场革命一直打着共和国以及罗马传统的旗号:奥古斯都的政权自称致力于恢复旧时代的思想、自由和做法,他们以共和国的历史来支撑自己的存在。奥古斯都的社会改革旨在复古而非创新,他曾经大事庆祝新时代的到来。但是,按照政权官方的说法,这其实不是真正的新时代,而是恢复了旧时代面貌的新时代。然而,现在我们几乎所有人都认为奥古斯都时代的罗马已经有了彻底的变革,绝对是一个真正的新时代。奥古斯都的说法也骗不了同时代的罗马人,许多人都能看出奥古斯都的政权不是守旧的政权,并且对此加以讽刺。后来的历史学家们也曾探讨过这场革命的本质,他们全都认为这无疑是完全改变了罗马历史的事件。

确定“奥古斯都革命”这个说法并非易事:这次的革命者没有枪毙沙皇,也没有把国王送上断头台;他们也没宣布自己扫除了压迫民众的封建主义或者资本主义;罗马人没有在某个“伟大的思想”指导下完成彻底的政治变革。然而,我坚信罗马经历了一场革命,因为控制全国的中央政权已经有了重大的变化。尽管没有某个“伟大的思想”在鼓舞着人们行动,但是原来的政治精英们已经受到了重创,掌握权力的是一个全新的政权。公元14年,许多罗马政坛高层人物的祖先曾经在六十年前也手握重权。然而,此时将他们维系在一起的政治体系已经与公元前50年有了天壤之别。这场大变革来之不易,旧的制度异常顽固,罗马人经历了内战、官方支持的暴力事件、城市里的叛乱、旧时代精英的彻底失败。在旷日持久的斗争以后,罗马的上层精英们终于明白,罗马社会已经有了重大的变化。现在,他们必须学会在帝国中生活下去,掌握新时代罗马政治的规则与模式。这场革命的核心是政治文化的转变。

政治化的文化

罗马社会尊重传统,罗马元老也是如此。历史与传统让罗马的等级制度备受尊崇,过往的历史让罗马的上层精英们肩负重担。

在共和国延续的最后一百年里,罗马人遭遇了无数次危机,但共和国总是能够攻克难关。从公元前133年到公元前31年,罗马内部爆发了至少十一次大型暴力事件(不含叛乱在内),其中有几次甚至升级为内战。共和国的韧性由何而来呢?是政治制度,还是罗马人对政治传统的尊敬呢?最重要的因素大概在于整个罗马社会的结构与其政治结构之间的密切联系。罗马人的政治生活与社会生活基本是一体的,关于古典时代希腊和罗马的政治,我们都需要特别留意这一点,并且为其准备专门的术语。

罗马有着“政治化的文化”,罗马人的政治地位基本等同于社会地位。我们今天的社会可以细分为许多领域,它们彼此之间关联不大,每个领域都有各自的权威人士(例如,媒体界、商界、民间团体、政界、宗教界)。然而,这种分类方式对于罗马人而言几乎毫无意义。罗马社会里的元老是很好的例子,他们是罗马人当中最富有的群体,也是罗马人在文化领域内的佼佼者,为我们留下了大量的文学、艺术和建筑作品。不仅如此,他们还在神明面前代表罗马人民,在法庭上为其他公民审理案件,在战争中指挥军队,同时也掌握着罗马的政治权力。罗马的传统和多年以来的屡次胜利更是为元老的权威地位套上了神圣的光环。要让元老们失去权力,想必就得用一场翻天覆地的革命来彻底摧毁罗马社会的等级次序。罗马的传统会被丢到一边,罗马社会的每一个角落都会因此陷入混乱。既然罗马社会与其政治秩序密不可分,那么每一个罗马人都首先学会了如何在共和国制度下生存。他们习惯于运用自己的政治权利,参与罗马公民的文化生活,并且尊重罗马社会生活当中的等级次序。没有了共和国制度,罗马似乎就不是罗马了。对于罗马来说,颠覆其政治秩序就意味着让罗马人丢掉既有的社会秩序和传统,罗马势必会陷入无法无天的乱局。在罗马人看来,这只会成为一场毁灭罗马的灾难。[1]

罗马人政治化的文化让罗马的上层精英们在治理国家方面达成了共识,政治领域的等级次序被延伸到了社会和经济领域。在罗马共和国晚期的政治精英们看来,这种文化优越无比,似乎可以“统合一切”,罗马社会里当然有许多人互相竞争,但没有人公然从根本上反对既有的这种状况。

不过,除了上层精英以外,罗马社会还有其他的群体。罗马城是意大利的中心,其人口超过了一百万,而意大利的总人口更是不少于五百万。这些很少在史料中留下声音的“普罗大众”是否有着不同于上层精英的政治观点呢?想来,他们大概确实会有不同的视角、利益和看法。就算没有确切的史料记载,我们恐怕也不能认为罗马社会下层较为贫穷的民众会与上层的罗马人有着相同的观念。[2]

罗马革命的本质

“革命”这个说法很容易引起争议。在20世纪的一场又一场政治论战中,许多人以各种各样的方式运用了这个词语,使其具有了非常复杂的含义。在古典时代,革命的含义只是以暴力手段完成的政体更换。亚里士多德、波里比阿(Polybius)、西塞罗、马基雅维利等人一脉相承的古典政治理论认为政体有三种基本的形式:君主制、贵族制、民主制。每一种形式都有各自的美德,但它们都会腐化:君主制堕落以后会出现暴君,贵族会沦为寡头,民主制也会变成暴民政治。如果公民认为既有政体已经腐败之极,那么革命的时刻就来临了。堕落的政府会被推翻,人们会重新建立起一个具有美德的政府。

然而,从19世纪开始,“革命”有了不同的含义。一场革命不仅要改变政府的形态,还意味着不同的“阶级”掌握了政权。有时候,这种革命被视作进步的象征,代表着更加美好、更加先进的历史阶段。自那以来,革命的定义众说纷纭,世界各地的革命与反革命运动更是让无数人洒下了热血。

革命通常是非常激烈的。很多时候,革命的主要目的在于摧毁既有秩序或者消除其中某些看起来不合理的部分,建立新秩序有时候不是革命者关心的重点。思想家和革命领袖或许主要是在某种思想的指导下行动的,他们大概向往着新的政体。对于他们来说,意识形态领域内的斗争可能已经让旧政权逐步丧失了继续统治国家的正当性。但是,总体说来,光靠意识形态很难组织起真正的大规模暴动,意识形态领域内的大规模革命往往发生在暴动以后。

无论如何,倘若主流意识形态出现了大问题,那么革命之火就很容易蔓延开来。[3]一般情况下,革命只是一些缺乏组织、比较混乱的暴力事件,其参加者的主要目的往往只是反抗既有的秩序。只有过了一阵子甚至是很长的一段时间以后,新的秩序以及对应的社会意识形态才能牢牢地扎下根。很多时候,这套新秩序还会从历史中汲取养分。公元前43年,后三头同盟进军罗马,掌握了大权。罗马社会有了天翻地覆的大变化,罗马的传统已经被抛弃。从公元前43年到公元前32年(即后三头同盟时期),尤其是在这个阶段的早期,罗马社会处于彻底的混乱之中,但罗马并没有就此毁灭。最后,在旧时代的遗迹上诞生了新的政治秩序。

现代的历史学家往往不太赞同罗马革命这个说法。在共和国存活的最后一个世纪里,罗马人遇到了各种各样的内乱:民选官员在暴动中丧命;共和国以武力镇压叛乱;集会上出现暴力事件;著名的政治人物遇刺;大规模的内战爆发。我们无论如何都看不出共和国的政治制度在健康地运行。然而,在这个混乱的时代,我们发现罗马人根本没有打算做出改革或者以别的什么手段根治这种乱象。

罗马人完全没有进行革命的计划。现代的历史学家总结了晚期罗马共和国内乱的潜在因素(下层民众的贫困境况、意大利农业经济的变化、小贵族在政治体系中的地位、贫富差距的扩大、军队的报酬问题、土地分配问题),但罗马人自己却几乎没有讨论过这些根本问题,[4]更没有考虑过要展开相应的改革。

面对政治困境,罗马人的想法非常保守。他们觉得自己遇到的问题是罗马的社会等级制度受到了威胁,出现问题的原因是道德败坏,解决问题的途径是想办法让罗马人重新拥抱古老的道德与政治观念。他们并不想用全新的社会、经济态势来调整社会关系,也无意建立一套新的政治制度。其实,据史料记载,晚期共和国的罗马人在讨论社会问题的时候基本都不认为复兴传统道德观念真的有助于解决问题。其主要原因是他们深知罗马的疆域已经远超当年。在此基础上,罗马的社会、道德关系早已发生了巨变,罗马的政治也受到了严重的影响。换言之,只要罗马人不丢掉这些年来积攒起来的大量财富和广阔的领地,罗马的社会、道德关系就无法回到过去。[5]

总之,罗马人的意识形态并没有发生革命。不仅如此,即便是在奥古斯都革命以后的公元14年,罗马帝国也仍然与共和国时代藕断丝连,甚至让人觉得罗马社会的秩序仿佛并没有发生剧变。在公元14年,罗马帝国当中最有权势的是掌握土地的贵族,他们的父亲或者祖父曾经也是共和国的贵族。[6]这场“革命”没有改变罗马的社会结构:在三头同盟期间,元老们可以照常集会,立法工作能够正常进行,官员的选举大体如常,罗马政府也仍然在运转。对于某些人而言,“革命”流于表面,只不过是弥补了共和国政治制度的漏洞而已。[7]一般说来,稳重的历史学家们接下来就会去大事称赞奥古斯都时代的社会秩序。在这个新政权的领导下,混乱的政局已经消失,国家的行政变得井井有条。[8]现代的研究者认为罗马的强权政治由此转变为文化政治,激烈的暴动让位于稳健的变革。[9]既然没有史料表明罗马人进行过全面的意识形态讨论、彻底的社会改革或者政治机关的改动,那么共和国末期的暴力事件看起来只是罗马人的失误而已,社会危机、彻底的改革、革命运动似乎都不存在。[10]

但是,这种说法难以解释某些独特的现象。在公元前40年掌权的人已经不是四年前的那一批,而且他们与统治罗马几百年的元老们大不相同。他们用以获取权力的政治基础是不一样的,通过革命上台的新政府无情地镇压了反对派。他们杀死了许多敌人,并且极力提拔自己的追随者,尤其是他们在军队里的部下。这与之前的共和国形成了鲜明的反差。在公元前43年,屋大维派去与元老们谈判的高级军官受到了侮辱。在元老们看来,他们不仅有资格这么做,更是有必要通过羞辱比自己低下的人来维护自己的权力以及政治尊严。然而,三年以后,这些曾经被羞辱的军人已经成了意大利的主人。罗马依然有元老,但是在公元前40年以及接下来的几百年内,元老不再是罗马的统治者。

为了准确地分析这个时代,我们必须抛弃现代的传统思路,并且为罗马时代的政治找到新的范式,阶级、制度、宪法、政治结构都得让位于权力关系网络的概念。

革命关系网络

理论界是在最近的几十年里才逐渐认可了“关系网”这个概念在当代的政治意义。我们早已习惯于运用从19世纪流传下来的阶级和民族的概念。但是,我们现在处于互联网时代,世界各国的金融系统都密切地联系在一起。在这样的时代,民族国家已经显得有些渺小,我们又有必要开始注意商界一直都很在意的“关系网络”这个概念。

我们可以把罗马社会看成是多重关系网络的复合体。在共和国时代,关系网是罗马社会等级次序的“黏合剂”。不过,当时的关系网很多而且很小,只是罗马上层精英之间的“友谊”关系,这些关系网并不涉及多少资源。[11]有一个事物有可能破坏共和国的统治秩序—军队。在有必要的时候,一位民选官员会奉命召集军队准备作战。这位官员通常是执政官(consul,主持元老院会议的高级官员)或者具有执政官地位的人。征召军队的任务一般会由级别较低一些的民选官员具体执行,他们会按照指定的人数组建军团。接下来,军团会前去地方省份执行任务,有时候需要耗费很长的时间。在此期间,这些军团有可能会习惯于听从统帅的命令,甚至开始效忠于统帅本人。得胜归来的军队往往会在拿到金钱报酬以后退役,而土地报酬是比较少见的。

胜仗很可能给领兵的将军带来政治上的好处,毕竟那些与他一起作战的士兵能够安然返回罗马,并且变得更加富有,某些取得土地、外出殖民的士兵还能让将军与士兵之间的军事关系网络变得稳固起来。但即便如此,军队关系网也不曾转变为强大的政治集团,晚期共和国的所有伟大的将军都没有豢养起“私军”来帮他们维持武力威胁以及提供选票。看起来,战场上的胜利最多只能用来维持一个好名声。如果有选举,民众往往更愿意信任有战功的人。如果罗马政局动荡,遇到了危机,需要动用武力,那么曾经追随将军出战的士兵以及其他的民众或许也更愿意在其麾下效力。

但是到了共和国即将终结的时候,军队关系网的影响力变得越来越大。尤里乌斯·恺撒的关系网至少包含了五万名旧部。此外还应计算在内的起码有这些军人的家眷和密友,为恺撒的军队提供食物、衣物、装备、营房的商人,恺撒提拔的军官,在战争中获利的奴隶贩子。晚期共和国的庞大军队可以说是养活了一整个配套产业,让许多人从中获利。共和国的征服战争让巨量的财富流入一张囊括了无数人的关系网络。[12]我们可以估计罗马城中大约有两成的人口都直接受益于恺撒的军事行动。而且,这种关系网络是有可能代代相承的。这样一来,就会有一股势力几乎独自掌控了无比庞大的各种资源(经济、社会、政治),没有对手能够与之抗衡,它有可能进而夺取罗马的中央政权。不过,尽管这种类型的军队关系网确实有着统治罗马的潜力,但是在后三头同盟时代到来之前,没有关系网能够长期地保持自己的稳定。它们固然可以在短期取得不低的政治地位,但却始终没有机会更进一步,成长为新的政府。倘若没有资源不断地流入其中,这种关系网会自然地消解,因为如果不能获取资源,很少有人愿意将其维持下去。关系网基本上与意识形态无关,它们的根基不是“伟大的思想”。

然而,恺撒之死改变了这一切。简而言之,在恺撒遇刺以后,屋大维、安东尼、李必达(Lepidus)带着他们的军团夺取了罗马的国家大权。长时间的冲突和大量流入的资源让这张军队关系网变得稳定起来,其领导者屋大维与安东尼掌握了十多年的军政大权。在他们二人之间的内战结束以后,屋大维进一步巩固了自己的政治关系网,并且在内部做出了一定的等级划分。公元前27年以后,得名奥古斯都的屋大维又取得了重要的资产—著名的帝国行省,奥古斯都让他的关系网络永远地控制了罗马。换言之,三头同盟以及后来的奥古斯都实现的政治成就是将革命暴动促成的关系网络变成了罗马政治生活里长期存在的一个组成部分。这一套代代相传的关系网不仅包括军人,到了最后,罗马社会里许多截然不同的成员都被囊括在内。这种兼收并蓄的能力恰恰是这套关系网络取得成功的基础,其关注的核心问题是让谁控制着什么资源。在它面前,传统罗马政治关心的意识形态、法律乃至宪法都不重要。

伟大的罗马史家塔西佗(Tacitus)曾经描述过这个关系网络:奥古斯都以赏赐拉拢军人,以粮食收买民心。他对所有人都许以闲适的美好生活。其势力逐步壮大。他顺利无阻地将元老院、民选官乃至法律的角色都揽于己身,因为他的大敌都已经倒在了战场上或者成了公敌。剩下的贵族们更愿意当他的奴隶,他们拿到了各种荣誉和财富,在新的秩序里沉溺于安逸的日子……国内看起来风平浪静。民选官的头衔没有改变。年轻人都出生于阿克提翁(Actium)海战[5]以后,即便是许多年长的人也出生于内战期间。到底还有多少人亲眼见识过共和国的本来面目呢?[13]

虽然古老的机关仍然存在,民选官的名称也保留了原样,但是共和国的时代其实已经结束了,留下来的只不过是表象。政坛上风平浪静是因为反对派基本已经被消灭了,再做反抗只是自寻死路、徒劳无功。在武力、荣誉、金钱的联合作用下,元老们再无二心。共和国成了历史,奥古斯都的霸权才是现实。属于单个家族的国家取代了共和国,军人、平民、元老都被收买为这个新国家的一分子,奥古斯都的私人关系网络掌握着真正的权力。[14]

在三头同盟时代,罗马城本身也有了变化。在帕拉提翁山(Palatine Hill)上,人们开始用大理石建造一座新的阿波罗神庙。尤里乌斯·恺撒被奉为新的神明,其庙宇即将坐落在罗马的广场上。不远处,一座大剧院已经开工,它将被冠以屋大维的外甥马尔凯卢斯(Marcellus)的名字。在稍远一些的战神广场(Campus Martius)上,阿格里帕(Agrippa)正在主持建造万神殿(Pantheon),其中还有屋大维的雕像。此外,年轻的屋大维业已命人在河畔建造自己的陵墓,其规模远胜于之前的所有墓穴。总之,随着新政权的上台,罗马城有了新的面貌。

在内战发生的一百年以后,罗马诗人卢坎Lucan在追忆恺撒与庞培之间异常激烈的战斗时,写下了这样的文字:

世界的支柱就此崩塌,末日到来,我们回到了原初的混沌之中。群星将会带着烈焰落入五湖四海,掀起汹涌的惊涛骇浪。日夜也将颠倒,整个宇宙都不再和谐。在这分崩离析的世界里,一切法律都将被颠覆。[15]

旧秩序、旧规则都被扫除得干干净净,罗马政局的面貌焕然一新。虽然卢坎认为这种变革发生于恺撒的时代,但这场革命最终还是要到后三头同盟时期才得以实现。正如卢坎所说,旧时代的星辰从天而降,坠入海洋;全新的星座取而代之,排列在天空之中。对于奥古斯都的革命而言,这岂非最好的比喻?

[1] 参见Aloys Winterling, Politics and Society in Imperial Rome (Malden, MA:Blackwell, 2009)。

[2] 在19世纪,人们通常认为晚期罗马共和国政坛上存在两个具有明显的意识形态差异的政治派别:一个是平民派(populares),另一个是贵族派(optimates)。人们认为这两个派别反映了当时罗马社会内部的阶级差异。西塞罗在Pro Sestio 中看起来已经断定平民派与贵族派有着根本不同的政治主张。相关的说法错综复杂。或许,我们最好直接将其理解为“民主派”与“贵族派”。不过,虽然这两个派别的观点有时会互相冲突,但毕竟罗马共和国的政权是公民支撑起来的,所以这两个派别归根结底都可以算是民主派。同时,按照罗马的社会等级制度,政坛上的领袖人物其实都是贵族派。也就是说,这两个政治派别终究都在共和国政治文化的传统框架内,所谓的平民派并非“来自外部的声音”。关于这个问题,读者也可参考Magaret A. Robb, Beyond Populares and Optimates : Political Language in the Late Republic (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2010)。我并不认为我们应该重新启用贵族派和平民派的划分方式(这是19世纪的做法)。我想强调的是,当时有许多的罗马公民很可能被主流的政治文化排除在外,或者说处于主流的边缘地区。因此,主流的政治文化对这些人的影响应当是较小的。

[3] 革命者运用的语言经常来自过去的历史。例如,印度起义者很看重印度的宗教传统以及英国殖民统治之前的印度,他们将其化为政治运动的旗帜。读者可以参考Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008); Ranajit Guha, “The Prose of Counter-Insurgency”, Selected Subaltern Studies , 45-84, edited by Gayatri Spivak (New York: Oxford University Press, 1988)。

[4] 许多优秀的历史学家都指出,罗马人几乎从不讨论自己面临的现实问题,也不曾就此展开意识形态方面的探讨。彼得·A.布伦特(Peter A. Brunt)在The Fall of the Roman Republic and Related Essays (Oxford: Oxford University Press, 1988) 的第273-275页做出了这样的结论:“他们不认为自己应该团结农民,也没有做出相关的计划。罗马的领导者都无意……主动地设计社会改革的方案。”埃里克·格林(Erich Gruen)在 The Last Generation of the Roman Republic (Berkley: University of California Press, 1974)当中认为,终结了罗马共和国的是偶然的事件,而非社会问题或者不同的意识形态。读者也可参考Josiah Osgood, Caesar ’s Legacy: Civil War and the Emergence of the Roman Empire (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006)。

[5] 参考李维(Livy,即Titus Livius,古罗马史家)本人所作的“Preface” 和Sallustius, Bellum Jugurhinum 。

[6] Peter A. Brunt, “The Lex Valeria Cornelia”, Journal of Roman Studies , 51 (1961):71-85; Peter A. Brunt, “Augustus” e la “Republica”, La Rivoluzione romana: Inchiesta tra gli antichisti , (Naples: Jovene, 1982), 236-244.布伦特直言奥古斯都时代与共和国时代在根本上是一致的,罗马并没有发生什么真正的变化。也可参考Brunt, The Fall of the Roman Republic , 9。关于罗马共和国转变为帝国的历史,罗纳德·赛姆(Ronald Syme)在20世纪写下了一本伟大的著作The Roman Revolution (Oxford: Oxford University Press,1939),他曾经做出过这样的评论:“从古至今,无论是君主制、共和制还是民主制,所有政府的形式和名称都只是表象,掩盖着寡头统治的本质。共和国也好,帝国也罢,罗马的历史都是统治阶级的历史。”(第7页)

[7] 如Karl Galinsky, Augustan Culture: An Interpretive Introduction (Princeton: Princeton University Press, 1996), 8; Thomas Rice Holmes, The Architect of the Roman Empire (Oxford: The Clarendon Press, 1928)。

[8] Pierre Renucci, Auguste le révolutionnaire (Paris: Boutique de l’ histoire, 2003); Klaus Bringmann, A History of the Roman Republic (Cambridge, UK, and Malden, MA: Polity Press, 2007); Francisco Pina Polo, La crisis de la República(133-44a.c.) (Madrid: Editorial Sí ntesis, 2004),他们都对奥古斯都表示赞扬。

[9] Galinsky, Augustan Cultur 的第一章标题为“The Augustan Evolution”。读者也可参考Thomas Habinek and Alessandro Schiesaro, “Introduction”, in The Roman Cultural Revolution , xv-xxi, edited by Thomas Habinek and Alessandro Schiesaro (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997), p.xvi; Andrew Wallace-Hadril, “Mutatio morum : The Idea of a Cultural Revolution”, in The Roman Cultural Revolution , 3-22, edited by Thomas Habinek and Alessandro Schiesaro (Cambridge,UK: Cambridge University Press, 1997); Andrew Wallace-Hadrill, Rome ’s Cultural Revolution (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008)。

[10] 关于和罗马相关的革命理论,请参考论文集La Rivoluzione romana: Inchiesta tra gli antichisti (Naples: Jovene, 1982)。

[11] 曾经有人认为罗马共和国的政局上存在多个贵族关系网络,每一个关系网都是一个政治派别,贵族领袖们可以通过关系网来控制选票。然而,没有多少证据足以表明罗马人曾经以这种派别的形式活动。读者可以参考 Karl-Joachim Hölkeskamp, Reconstructing the Roman Republic: An Ancient Political Culture and Modern Research (Princeton, NJ, andOxford: Princeton University Press, 2010)。我并不是想要旧话重提。在我看来,巨大的关系网络是罗马帝国时代利益再分配的系统,有许多来自不同阶级的人都由此得到了好处。

[12] Daniele Manacorda, “Le anfore di Pompeo Magno”, in Studi di archeologia in memoria di Liliana Mercando , 137-143, edited by Marina Sapelli Ragni (Turin: Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie, 2005). Michael H. Crawford, “States Waiting in the Wings: Population Distribution and the End of the Roman Republic”, in People, Land and Politics: Demographic Development and the Transformation of Italy 300 BC-AD14 , pp. 631-643, edited by Luuk de Ligt and Simon Northwood(Leiden and Boston: Brill, 2008)论证了晚期共和国大贵族的个人势力近似于一个独立的国家,他们有相应的组织机构以及独立的生产能力。

[13] Tacitus, Annales , 1.2-3.

[14] 当代阿非利加国家也有这种分配权力和其他资源的“私人关系网络”。可以参考Patrick Chabal and Jean-Pascal Daloz, eds., Africa Works: Disorder as a Political Instrument (Bloomington: Indiana University Press, 1999);Patrick Chabal and Nuno Vidal, Angola: The Weight of History (London: Hurst, 2007)。在三头同盟的关系网络掌控罗马以后,他们已经没有必要废除罗马的传统机构了。

[15] Lucan, Pharsalia , 1.72-80.

第二章 独裁者之死

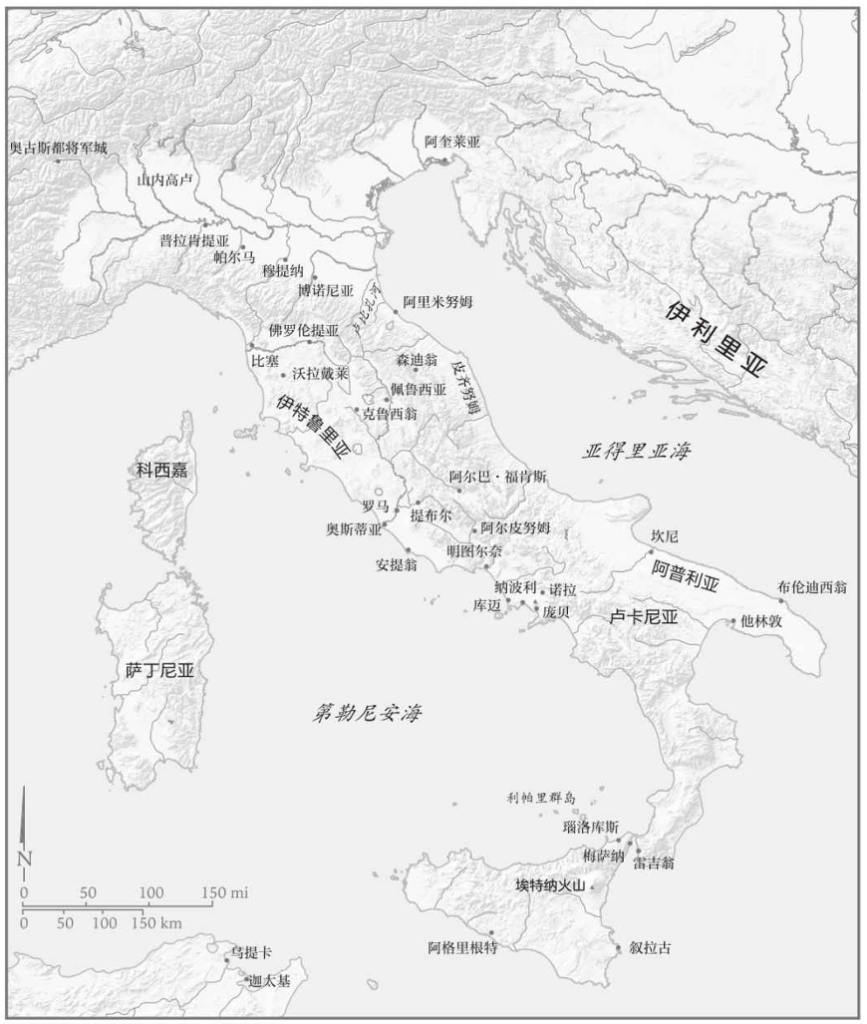

公元前44年3月15日,也就是月中节(ides of March,古罗马的节庆日)这一天的早晨,罗马的元老们披上郑重的白底紫边托加袍(toga),按照习俗向诸神献上鬯酒(或许也是为了求神灵赐下启示)。接着,他们与家人道别,然后召集各自的扈从,准备离开自家气派的宅邸。绝大多数的元老大概都步行于喧嚣的街道上;还有一些元老坐着轿子,让奴隶们抬着自己,因为他们年老体衰,或者身体不适,或者执意要在民众面前炫耀自己的财富。

这些元老的目的地是罗马城中心西北方的庞培剧院。渐渐地,某些元老在路上相遇。他们互相寒暄,客套了一番,然后开始闲谈,讨论今天的议题和某些有趣的流言蜚语。罗马城总共有一百多万居民,但是元老只有六百多人。罗马人的社会地位、政治权力、传统、权威、政治经验全都凝聚在这些精英的身上。终于,他们抵达了约定的地点,准备汇聚一堂,进行元老院会议。

这次会议本身四平八稳,并没有什么奇特的地方。元老们通常都在规定的日子里会面。不过,如果有特殊的急事,他们也会临时召开会议。而从共和国已经延绵四百五十年之久的历史来看,这一次会议显得有些不同寻常。尤里乌斯·恺撒很可能以独裁官的身份与会监督,这个官职享有罗马宪法赋予的独特地位,从理论上说只可能出现于危及罗马存亡的紧急状态下。

然而,到公元前44年3月为止,这次的紧急状态已经持续了将近五年。回首共和国历史早期,当初的传奇人物辛辛纳图斯[1](Cincinnatus)只不过担任了十五天的独裁官而已。而且,尽管恺撒已经当了这么久的独裁官,但是罗马的紧急状态似乎并不会马上结束,恺撒本人看起来完全无意放弃手中的大权。如果考虑到这个背景,那么这次的元老院会议其实是一个非同寻常的机会,因为恺撒即将在3月19日奔赴东方的战场实现他的新蓝图。[16]也就是说,3月的月中节以后,他在短期内不会再参加公共会议。倘若要尽快除掉恺撒,这就是最后的良机。

此次会议召开于庞培剧院。这是一座巨大的石质建筑,其建造者是恺撒的大敌庞培·玛格努斯(Pompeius Magnus),也可称作“伟大的庞培”。这个地点本身就象征着几十年来罗马共和国政坛动荡不安的局面。元老院会议并非一定要在元老院进行,只要负责的官员通知大家具体的地点即可,场所不是关键。不过,此时的罗马元老大概确实不能在元老院(Curia)开会,因为八年前的民变[2]已经将其摧毁,而重建工作尚未完成。可以说,正是这次将元老院付之一炬的暴力事件让恺撒最终得以走上独裁的道路。

公元前53年和公元前52年,内部的动乱搅得罗马四分五裂。公元前52年1月,颇得民心的普布利乌斯·克洛狄乌斯(Publius Clodius)遇害。愤怒的民众将此归咎于元老院,他们的看法确实有一定的道理。率众杀死克洛狄乌斯的是一个叫作米洛(Milo)的人,他是马尔库斯·图利乌斯·西塞罗(Marcus Tullius Cicero)的亲信。而西塞罗又是元老院里的重要人物,并且与克洛狄乌斯之间有着很深的嫌隙。公元前63年,有一伙人密谋夺权[所谓的“喀提林(Catilina)阴谋”]。

事后,西塞罗下令在未经审判的情况下把这些人全部处死。不久,克洛狄乌斯力主推行了一条针锋相对的新法律,导致西塞罗被流放在外。为了庆祝,克洛狄乌斯还烧毁了西塞罗的房子,代之以一座自由圣坛。除了西塞罗以外,其他的一些人也受到了牵连,比如西塞罗的弟弟和米洛。后来,形势有了变化,西塞罗得以返回罗马。他们二人之间的矛盾再次来到了台面上,但这一阶段最严重的暴力事件其实发生于克洛狄乌斯和米洛之间。最后,这一连串的激烈斗争终于抵达了高潮。克洛狄乌斯丢了性命,米洛遭到流放。[17]

接下来的事件中心是西塞罗。我们今天仍然可以看到西塞罗写的许多演说词、信件、哲学著作,他无疑是最为人所熟知的罗马作家,我们对晚期罗马共和国的认知在很大程度上都构建于西塞罗的言辞与观点之上。然而,西塞罗其实是一个很有争议的人物。他凭着出众的文采取得了不小的成功,但也因此遇到了许多的麻烦。罗马人大都热衷于在公众面前表现自我,博取赞誉,西塞罗就是一个典型。然而,他时不时就会为言所困。某些时候,政治人物非常需要公众忘掉自己无奈说出的不妥之词。但是,如果这些话语或者当时的场合给人留下了深刻的印象,民众或许就不会那么容易地将其忘却了。所以,西塞罗时常在政坛上陷入孤立的境地。

更为致命的是,西塞罗的行事方式让人难免觉得他特别极端,尤其是考虑到他曾经践踏过罗马公民的基本权利。比如,喀提林阴谋事件让西塞罗给人留下了一个敢于无情地杀死政敌的印象。西塞罗的确擅长说服民众。然而,事后回想起来,人们有时候会觉得西塞罗的提议其实有些过于极端、暴力,让人产生悔意。在喀提林阴谋事件当中,西塞罗未经司法流程就下令处决了所有密谋叛乱者。这让他的政治生涯蒙上了挥之不去的阴影,因为罗马公民最珍视的就是免受官员暴力伤害的权利,西塞罗的行径堪称冒天下之大不韪。因此,许多人都将其视作潜在的独夫,认为他会毫不犹豫地以武力侵害其对手的公民自由权。克洛狄乌斯之死只不过是证明了西塞罗确实会以暴力对待人民的领袖。无论西塞罗究竟是否与这起暴力事件有关,他的名声都已经毁了。

暴动其实是罗马政治生活的常客,不过这场与克洛狄乌斯、西塞罗、米洛相关的暴动特别严重。参加暴动者至少有一部分是平民,他们占领了罗马的广场、大街小巷乃至元老们集会议事之所。元老院的大火表明元老们未能迅速控制住局面,也足以说明这次暴动的规模之大。于是,元老们决定向战功赫赫的庞培求援。接到消息以后,庞培开始召集部队。此前,他已经率军征服了东方的许多土地,让罗马人的势力遍布今天的土耳其、叙利亚、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦。追随他东征的沙场老兵在战后拿到了土地,分散在罗马附近的意大利各个地区。现在,庞培需要军队,这些老兵就离开了自己的农田,再次前来为他们的将军效力。

暴动群众完全无法抵挡军队的威力,罗马城很快就重归元老院的掌控之中。由此,庞培破格成为唯一的执政官,打破了每年两位执政官的成例。多年以来,庞培一直都是罗马政坛上举足轻重的大人物。此刻,他更是与某些泥古的元老也达成了一致。为了携手恢复罗马的秩序,他们愿意让庞培掌握大权。

米洛被驱逐出城以后,罗马的民众随之平静下来。接着,庞培及其盟友不得不开始考虑尤里乌斯·恺撒的问题。恺撒此时尚在高卢,但早在奔赴北方之前,他就已经是罗马政界的重要角色。公元前63年,对于参加喀提林阴谋的叛乱者,恺撒冒险站出来反对在不经审判的情况下将其全部处死。纵然是在这种敏感的危险时刻,他也仍然勇于公开反对元老院的主流意见,捍卫罗马的法律以及罗马公民的权利。他的举动引发了不小的争议。不过,罗马城中确实有不少民众不满于元老的傲慢之举,恺撒在公元前63年的仗义执言无疑让他赢得了这些人的拥戴。

恺撒的擢升之路势不可当。公元前59年,他当选为执政官,并且趁此机会组建了前三头同盟。另外两人分别是名声在外的将军庞培(他或许早在公元前60年就已经与恺撒达成了协议)以及据说是罗马城首富的克拉苏(Crassus)。这一年,恺撒代表三头同盟执行了一系列的举措。例如,他推行了殖民计划,让庞培麾下的老兵们拿到了土地。恺撒的这些措施是他通过发挥个人魅力或者施加武力威胁来实现的,其程序有时候并不符合宪法和法律的严格要求,另一位执政官也常常表示反对。因此,恺撒在元老院里树立了不少的敌人。到了执政官任期结束以后,恺撒奉命赴任高卢总督。

接下来,恺撒在高卢待了十年。离开罗马城的时候,他是一个有争议的人物,其地位显然是不如庞培的。然而,他无疑是罗马政坛上一颗冉冉升起的新星。恺撒在担任执政官期间的作为招致许多人的敌意,但他在高卢的军事生涯给他带来了巨大的财富、威望和权力,其政治影响力因高卢而突飞猛进。罗马城里的某些元老也开始支持恺撒。归根结底,恺撒的权力来源于军功、从高卢人手中夺来的大量财富以及麾下士兵的耿耿忠心。高卢人一度是危及罗马人生存的大敌,所以,恺撒在高卢建立的功勋让他不逊色于罗马历史上任何一位伟大的将军。[3]到了公元前49年,已经没有人不认为恺撒(图1中的雕像将其刻画为凯旋的将军)是有资格与庞培一较高下的政治人物。

公元前52年的暴动[4]以后,许多敌视恺撒的人都成了庞培的盟友。这些人早就想要消灭恺撒,但是庞培之前与恺撒结盟,这让他们无从下手。然而,随着形势的变化,罗马政坛上的这两位罕见的人杰终于走到了互相竞争的道路上。现在,这些人有了攻击恺撒的机会。现任民选官员是不受起诉的,但恺撒的总督任期即将告终。一旦恺撒卸下高卢总督之职返回罗马,进攻的时机就成熟了。起诉的具体罪名基本上不重要,有米洛的事例在前,恺撒担心的是自己也会在全副武装的士兵看守下接受审判,最后的裁决结果全由庞培的政治考虑而定。[18]恺撒不会把希望寄托在敌人的仁慈之心上,他不愿让庞培来决定自己的命运,他想要直接从总督转为执政官。这样一来,他就不可能受到起诉了,而且在执政官任期结束以后还有机会再次担任地方总督。然而,庞培和少数位高权重的元老并不同意。双方开始谈判,但终究未能达成协议,元老院里的多数人要求反对者做出让步。产生矛盾的主要原因还是在于他们想要为难恺撒。这种直接转任另一官职的行为本身并没有什么意识形态上的问题—程序上当然有一些小麻烦,但是只要操作者愿意,这种细节问题是可以规避的,肯定有办法让大家都接受这种安排。罗马人民拥戴恺撒,人民的代表保民官(tribune)也是恺撒的人。

然而,双方最后没能讨论出一个让彼此都满意的折中方案。在现代人眼里,两边的理由看起来都不是很充分。恺撒要维护自己的尊严(dignitas),某些元老想要保护罗马宪法中还没有先例的领域。为此,罗马世界竟然就走到了内战的悬崖边缘。[19]

公元前49年,恺撒或许有些无奈地率领他的军团来到了高卢与意大利的界河旁边[5]。据说,此时的恺撒虽然已经带兵驻扎在河畔,但是仍然忧心忡忡。他的面前摆着一个攸关罗马命运的重大抉择:他是否真的要把自己的国家拖入内战的泥潭呢?这种道德困境想来确实会让他踌躇不前。就在这个时候,一个体形魁梧、器宇不凡的身姿出现了—他大概是前来指引恺撒的神明。当地的牧羊人纷纷聚集过来,士兵们也前来一睹他的风采。此时,这位神明从士兵手中取走一只号角,然后跑到了河对岸。随后,恺撒的士兵们也跟着渡过了河,他们就这样跨过了边界线。罗马人素来相信神明会通过各种形式的征兆来给他们以启迪,带领他们前往正确的方向。据说,恺撒说:“骰子已经掷出。”游戏开始了,神明将决定最终的胜负。恺撒渡过了卢比孔河。[20][6]

五年以后,恺撒成了罗马的主人。为了追击庞培的部下,恺撒的军团曾经深入西班牙,也曾横渡亚得里亚海。在法萨卢斯之战当中,恺撒击败了庞培,令其逃往埃及。年轻的埃及国王托勒密十三世(Ptolemy )杀死了庞培。但是,恺撒最后仍然选择了帮助托勒密的姐姐克莱奥帕特拉(Cleopatra)废黜托勒密十三世。途中,恺撒与托勒密展开了激烈的交锋,他一度被声势浩大的敌军围困于亚历山大(Alexandria)[7]。然而,托勒密终究战败身亡,恺撒则安然在绮年玉貌的克莱奥帕特拉女王的臂弯里治愈战争的创伤。最后一股有威胁的反对派势力也被消灭于北非的乌提卡(Utica)。这一仗以后,反恺撒派领袖加图为了坚持自己的道德操守而选择了自杀,为共和国殉葬。

有不少反恺撒派人士从败仗中幸存下来,不过,这些人已经不足为患。恺撒完全可以大方地饶恕他们,向所有民众展现出自己仁慈的一面,他主动邀请这些敌人回到罗马城。

此刻,就算纵观罗马的整个历史恐怕都无人能够与恺撒相匹敌:他成功征服了罗马的老对手高卢人,把罗马人民的势力拓展到阿尔卑斯山以北的广大疆域上;他甚至跨过了海洋,侵入传说中的不列颠岛,虽然他并没有在此逗留多久;他在亚历山大展开的战斗令罗马人牢牢地控制了埃及;他还在内战中取得了大胜,扫除了所有试图与其对抗的军事、政治势力。

在亚历山大的战斗结束以后,埃及并没有直接成为罗马的一个省份,但是埃及的女王克莱奥帕特拉非常依赖于恺撒的力量。后来的历史也证明克莱奥帕特拉确实坚定地忠于恺撒,即便是在恺撒死后也依然如故。无论他们二人之间到底有几分真情实感,这段亲密的关系对双方来说都是裨益良多。克莱奥帕特拉让恺撒亲身感受到了埃及人的浪漫风情,她的尊贵身份也有助于提升恺撒的威望;而对于克莱奥帕特拉而言,恺撒背后的罗马势力让她得以巩固在埃及的统治。之前的埃及君王只不过是勉强在罗马人的威胁下保持独立而已;现在,克莱奥帕特拉将托勒密王朝的命运紧紧地与罗马人绑在了一起,双方之间的关系相当稳固。公元前44年,克莱奥帕特拉本人就居住在台伯河西侧的一座富丽堂皇的别墅里。恺撒还在罗马城中修建了一座新的广场,并且在广场上兴造了维纳斯母神殿(Temple of Venus Genetrix)。这座神庙里维纳斯的雕像是按照克莱奥帕特拉的模样制作的。或许,恺撒就是刻意要让罗马人同时膜拜女神维纳斯和自己的情人及唯一子嗣的母亲—克莱奥帕特拉。

恺撒甚至还有可能建立更加伟大的功业。公元前53年,罗马人在东方遭遇了惨败。[8]后来,遇刺之前的恺撒正打算为罗马一雪前耻。公元前1世纪60年代中期,庞培曾经在东方征服了许多土地。但是倘若恺撒的计划最终得以实现,那么他不仅能够替前人复仇,还能让庞培取得的成就黯然失色。当年亚历山大大帝改变了地中海东岸世界的历史,摧毁了原先的帝国,又创建了新生的王朝,恺撒想要效仿的就是这样一个伟大的英雄。

当然,罗马国内还是有某些人想要与恺撒作对。毕竟,恺撒打赢了一场大规模的内战,成功建立了独裁统治,他势必因此树立不少的敌人。就连他对敌人的宽恕其实也是在彰显自己的霸权,引来他人的敌视。那些被恺撒原谅的人无疑应当在公众面前表现得十分感激,但是他们的心中不太可能真的充满谢意。没有恺撒的仁慈之举,他们或许会落得凄惨的下场。然而,获得宽恕的代价就是必须对恺撒感恩戴德。这反倒让他们反反复复地回想起自己的失败,让他们觉得自己低人一等。

在这一时期,恺撒本人的地位显然有违共和国的常态,但又很稳固,这或许也让某些人倍感不满。在罗马共和国的框架下,恺撒享有至高无上的权威。他的法律地位是独裁官,从理论上说,这个官职原本只是共和国为了解决某些紧急的政治或军事问题才设立的。而恺撒担任的是终身独裁官(dictator perpetuus),这是罗马历史上从未有过的官职。看起来,罗马还是一个共和国,罗马人民依然在选举官员。然而,这些官员都是恺撒预先指定的,全国各地军政要员的任命权都掌握在恺撒手里,他还让自己的许多拥护者成了元老。恺撒的这种权力和地位根本不符合罗马的传统,而传统是罗马人的文化与政治生活当中一股强大的力量。

恺撒的创举很可能引得许多罗马人愤恨不已,这大概就是那一出政治表演的原因所在。牧神节(Lupercalia)是罗马人的狂欢节。按照传统,贵族男性会在节日期间不着片缕或者只穿很少的衣服。接着,他们会在城市里到处奔跑,寻找年轻的女子。罗马人认为,这种节庆仪式会让被找到的女性多子多福。公元前44年,就在牧神节的庆祝活动迎来高潮之时,恺撒的亲信部下马克·安东尼向恺撒献上了一顶王冠。[21]罗马人民对此表示反对,恺撒也拒绝了。除了恺撒的地位与权力,某些人或许还会埋怨恺撒不尊重元老院。有一次,元老们想要颁布一些巩固恺撒威信的法令。此时,恺撒正坐在维纳斯母神殿里处理事务。面对前来征求意见的元老,恺撒并没有站起来向他们致以问候,元老们因此觉得自己受到了侮辱。[22]此外,尽管恺撒看起来无意称王,但是有传言声称只有国王才能征服东方。

对于罗马人来说,国王其实并非什么稀奇的事物。罗马人自己的王政时代一直持续到了公元前509年。那时,傲慢的塔奎尼乌斯国王被推翻,罗马人夺回了自由。除了自己的国王以外,罗马人也深知希腊和蛮族都是有国王的。然而,罗马人现在的政治文化不接受国王的存在。他们深信,掌握着最高权力的专制君主会变成肆意妄为的暴君,让罗马人民来之不易的各项权利付诸东流。

前车可鉴,为了保护自己的权利,罗马人民不愿意做君王的臣子。不过,这并不意味着他们一定会反对恺撒执掌大权。更何况,历史已经证明,罗马人民最终接受了让某个人单独享有近似于君主的权威。

作为后来者,我们当然知道恺撒死于刺杀,但我们不应由此认定很多罗马人都是在一边按捺自己的愤懑之情,一边等待起义反抗独裁者的机会。在传统观点的影响下,一些人心里的罗马人民有着相当崇高的形象。似乎有许多罗马人都坚决反对君主制,愿意不惜一切地捍卫共和国的理想。然而,实际情况很可能没这么简单。某些元老确实有着为共和国殉葬的决心,但大多数的元老和平民恐怕都没有这么在乎政体的问题。他们想要的基本上只是富足、安全的生活,而恺撒确实让许多人过上了好日子。可以想见,应该有不少人其实并不介意恺撒长期统治罗马,个别人或许已经准备好迎接新的王政时代了。反正东方人早就大多生活在国王的统治下,他们几乎都认为这是天经地义,罗马或许也不妨顺势转变成王国。

总之,恺撒之死让今天的人们产生了无数猜想。但是当时的种种迹象表明,在公元前44年3月,恺撒本人很可能是踌躇满志、信心十足的,没有什么政治势力逼迫他放弃权力和头衔,反倒是有人劝进,希望他进一步巩固自己的权位。元老们固然有一些牢骚,但是单纯的牢骚不值一哂,无论是在选举中还是其他的场合都没有出现什么值得注意的反对势力。恺撒本人的表现也是明证。他向来不在意同僚们对他有着怎样的看法,总是勇于追求自己认定的目标,五十五岁的恺撒不太可能突然开始在这种事情上患得患失。不过,假如他真的想要爱惜羽毛,那么他就不应该再提高自己的实际地位。然而,此时的恺撒依旧雄心勃勃地提出了攻打帕提亚人的远大计划。他对自己的权力和地位有着充足的信心,绝不是想要用军功来巩固自己在国内的政治地位。

不过,或许恺撒确实听说过某些人在暗中图谋不轨。最终行刺恺撒的不是什么独来独往的杀手,而是至少有六十名元老参与其中。[23]现代人可能会觉得这种阴谋都是小团伙的秘密行动,但是,恺撒之死其实更像是一场政治运动的结果。行刺者并不是少数的几个叛乱分子,而是一大群彼此之间过从甚密的罗马贵族。他们平时有着正常的社交生活:在罗马城内的住宅或者城外的庄园里互相做客;参加晚宴、生日聚会、家族特殊聚会、文学聚会;结伴参加节庆活动—简而言之,就是结交新朋友,并且巩固自己与老朋友之间的关系。这种私交行为是罗马人生活当中非常重要的一部分,同时也给他们提供了密谋谈判的绝佳场合。

元老院会议和广场集会这种公共场合是用于辩论的,权力斗争的真正战场其实是半私人的场所。有心人很容易在这种环境下拉帮结派,策划出巨大的政治阴谋。或许,当时的某一天,有一群元老聚在一起抱怨恺撒的种种行径。就在此时,某个人大概真的动了杀心,对大家说:“必须有人站出来。”不过,这种场合的谈话可能也很容易走漏风声,让恺撒得知消息。毕竟,罗马政界人物之间常见的闲言碎语就是谁和谁见了面、谁去了谁的家里、哪位元老在晚宴上喝醉以后不小心说了什么话。

然而,有趣的是,这种闲谈恰恰掩盖了真正的大阴谋,因为所有人都不停地在私底下盘算着各种各样的事情。相关的信息过于庞杂,要找出真正值得注意的阴谋无异于大海捞针。后来,罗马的诸位皇帝还以亲身经历证明,倘若有人真的想要从传闻当中查出关键的密谋,那么他很快就会发现这种行为本身就会催生出大量的流言蜚语,反而让人越发难以厘清头绪。所以,罗马政界高层的大人物必须学会无视这些其实没有价值的信息。

但是,在某个特定的时刻,一定有人向他人建言过恺撒必须死。罗马的政坛毕竟充满了血腥味。然而看起来,密谋刺杀政敌并不是常见的做法。在公元前44年3月以前,罗马人铲除政敌的方式一般是组织暴动或者率众前去袭击对方乃至悍然发起内战。更何况,恺撒绝非常人。无论从什么角度来看,他都无疑是罗马的英雄:他赢得了许多场战争;他的政治地位无人能及;他还是最高祭司(Pontifex Maximus),这大概是当时罗马最重要的宗教职位。此外,在罗马上层精英当中有很多人都是恺撒的朋友(恺撒向来热爱交友),罗马的平民也特别爱戴恺撒。这一切都足以说明恺撒是罗马历史上罕见的优秀人物。

而且,所有罗马公民都是受到法律保护的,民选官员尤其如此。攻击官员基本等同于挑衅罗马的权威,未经法定程序而杀死罗马公民就是在蔑视罗马的法律和宪法。不仅如此,对恺撒动手还会被视作可耻的叛徒,因为许多行刺者都曾经被恺撒当作朋友或者被恺撒赦免了罪行。换言之,他们或多或少都受过恺撒的恩惠,罗马人民恐怕并不会支持这种叛徒掌权。

既然杀死恺撒以后很有可能受到罗马人民的围攻,那么行刺者就需要事先拉拢很多亲密可靠的朋友,组建起非常强大的势力。不然的话,一旦罗马人民发现恺撒遇刺,行刺者就无法控制住罗马城。而且,就算他们真的成功掌握了罗马城,他们的统治地位也仍然摇摇欲坠。总而言之,刺杀恺撒必定要冒着异常巨大的风险。

但是,罗马和希腊一样有着英雄人物诛杀暴君的历史传统,其中最著名的那个例子就与450年前共和国的诞生息息相关。这个罗马人代代相传的故事与暴君塔奎尼乌斯的儿子有关。据说,他故意在一位罗马贵族科拉提努斯(Collatinus)外出的时候来到了他的家中。虽然男主人不在家,但是罗马的贵族女性也是需要承担一些公共责任的。更何况,他们不能把王子这样位高权重的人物拒之门外。于是,科拉提努斯的妻子卢克雷蒂娅(Lucretia)接待了小塔奎尼乌斯。

卢克雷蒂娅的举止端庄得体。到了这天晚上,在为小塔奎尼乌斯安排好下榻之处以后,卢克雷蒂娅回到卧室准备歇息。黑暗之中,小塔奎尼乌斯悄悄潜入卢克雷蒂娅的房间,持刀强奸了她。等到小塔奎尼乌斯终于离开了科拉提努斯家,卢克雷蒂娅立刻向她的丈夫和父亲呼救。很快,他们就带着各自的朋友赶到了。其中有一人就是卢奇乌斯·尤尼乌斯·布鲁图斯。在控诉完小塔奎尼乌斯的罪行以后,卢克雷蒂娅掏出藏在身上的匕首,自杀明志。随后,布鲁图斯取出了这柄匕首,立誓要为卢克雷蒂娅复仇。他召集起一支大军,向塔奎尼乌斯父子发起了攻击。暴君的统治就此被推翻,卢奇乌斯·尤尼乌斯·布鲁图斯成为公元前509年共和国成立之初的第一届执政官之一。[24]到了公元前44年,另一位尤尼乌斯·布鲁图斯决定接过祖先的光荣衣钵,这个名字本身就足以让人把公元前44年的刺杀与公元前509年的起义联系在一起。然而,之前的那位布鲁图斯开启了绵延将近500年的共和国时代,令无数罗马人肃然起敬,可是后来的这位布鲁图斯却亲手迎来了共和国的末日—恺撒之死成了500多年帝国时代的前奏。

我们今天看到的史料大多告诉我们恺撒遇刺之前已经有许多凶兆出现:他的妻子梦见了恺撒倒在血泊里;在那天出门以前,恺撒本人也曾经从神灵那里问来了噩兆;[25]某个名为斯普林纳(Spurinna)的祭司提醒过恺撒要当心3月的月中节(3月15日)。[26]据说,恺撒真的感到了畏惧,一度想要取消这次元老院会议。不过,我们需要注意,史料显示,罗马历史上的重大事件发生之前几乎都有很多的征兆,而且罗马历史上的征兆从来都是应验的。由此可见,征兆的本质就是“马后炮”。

无论如何,恺撒终究没有取消元老院会议,我们也没有证据可以证明恺撒知道有人想要加害于他。就在遇刺的前一天晚上,恺撒在自己的家里款待了一名主谋。暗杀发生的当天早上,还有一个主谋是和恺撒结伴前往元老院的。另外还有一人想必知道刺杀的计划,但是,恺撒仍然照常和他一起聊着天进入了会场。

随后,恺撒来到了自己的座位上。在会议正式开始以前,各位元老纷纷互相致以问候。一般说来,权势较大的人旁边会围着一群想要求他帮忙或者只是想要预先打点好关系的人。就在这种有些杂乱的环境里,罗马的元老们竭尽所能地为自己广交朋友、求得好处。此时,一位名叫秦贝尔(Cimber)的元老来到恺撒身边,他恳请恺撒准许他被流放的兄弟回到罗马。恺撒不同意,事情一时无法解决。但是秦贝尔不愿就此离去,他紧紧抓住了恺撒身上宽大的托加袍。对此,恺撒表示严正抗议:“你这是滥用暴力!”就在这个时候,一直站在恺撒身后的卡斯卡(Casca)动手了。不过,他并没有刺中。恺撒站了起来,一把将秦贝尔推开,并且抓住了卡斯卡的胳膊。忽然,又有人刺了过来,击中恺撒的面庞。接着,其他人也纷纷过来围攻。恺撒一直在奋力抵抗,但是敌手实在太多。终于,布鲁图斯现身了。据说,在看到布鲁图斯以后,恺撒用希腊语说出了这样的遗言:“连你也要杀我吗,孩子?”(kai su teknon)然后,他默然用托加袍蒙住了自己的脸。

恺撒最后身受二十三处创伤而死。他倒在庞培雕像的底座旁边,其鲜血洒满了周围的地面。庞培和恺撒在互相残杀之前曾经是朋友,恺撒的临终景象乍一看让人以为元老们是在替庞培复仇,死在庞培雕像附近的恺撒就像是人们献给庞培的祭品。然而,行刺者拥护的并非庞培。在离开会场的时候,尤尼乌斯·布鲁图斯高举手中的匕首,喊出了西塞罗的名字。

恺撒的遗言是对布鲁图斯说的。布鲁图斯的母亲是恺撒的情人,不过,恺撒并不是布鲁图斯的生父。鉴于罗马贵族有时候会在家里说希腊语,恺撒用希腊语说出的这句著名遗言足以证明他和布鲁图斯之间有着非常亲密的私人关系。他们曾经生活在一起,彼此之间与其说是朋友不如说是家人。然而,布鲁图斯还是选择了刺杀恺撒,统治罗马的独裁者恺撒就这样死于自己情人的儿子之手。

后果

人们的想法深受时代的影响。在行动之前,人们通常会预估未来的结果,但是如何行动往往基于过去的经验。对于往事的理解还决定了人们会形成怎样的是非观。然而,作为后人,历史学家是在知道事件结果以及后续历史的情况下考察历史事件的。因此,他们的看法不像古人一样单单立足于事件发生之前的历史。具体而言,以这种后人的眼光来看,暗杀恺撒的行动很像是一个莫大的错误,因为恺撒死后罗马陷入了内战,君主制的罗马帝国很快就诞生了。在后续的几百年里,罗马都是一个君主国,而尤里乌斯·恺撒恰恰是一个近似于君主的政治人物。并且,恺撒的名字还成了罗马皇帝的头衔。由此看来,罗马共和国在最后一百年里遭遇的混乱就仿佛是对君主制的呼唤,似乎恺撒确实代表着历史前进的必然方向。

但是,行刺恺撒的元老们并没有这种远见。那一天,他们成功地让恺撒倒在了血泊里,此时的他们难以正确地预料到接下来会发生什么事情。在他们看来,恺撒之死很可能意味着罗马历史上一个特别艰难的时代已经过去,罗马共和国的政局大概可以恢复常态。从行刺者及其盟友的表现来看,他们不仅相信共和国依然能够恢复旧貌,而且认为这才是历史的必然。无论接下来到底会发生什么,无论罗马的政局会产生怎样的变化,无论恺撒的拥护者会作何反应,无论平民和军队会怎样看待自己,这些谋杀恺撒的元老都自信地认为共和国才是罗马的唯一前途。

最终,历史事实有力地证明了这个观点大谬不然,他们甚至都未能认识到自己已经大祸临头。不过,他们的信心其实不是没有道理的。如果刺杀以后发生的事件能够按照他们设想的轨迹进行,那么也许共和国的旧貌真的能够恢复,他们也真的会成为大家敬仰的英雄。

接下来,本书要分析他们失败的原因。就在恺撒遇刺的同一年,内战在意大利北部的城镇穆提纳Mutina[即今天的摩德纳(Modena)]打响了,这场战争最终成为埋葬罗马社会旧秩序的一场革命。十七年以后,恺撒年纪轻轻的甥外孙被元老院尊为奥古斯都。到了这个时候,几乎所有罗马人都意识到罗马已经变天了,以奥古斯都为首的一个庞大的私人关系网掌握了无与伦比的权力。这个关系网触及罗马社会的方方面面,包括定居于意大利各地的老兵、罗马的平民以及其他的许多人。奥古斯都有意地把各种资源用于赢得人心,很多人直接受益于此,成为这个关系网中的一分子。由此,奥古斯都成功地控制了罗马政局乃至整个社会,并且进一步凭着这种权力成为皇帝,让罗马走上了君主制的道路。在那以后,曾经统治罗马的元老们风光不再,元老的身份退居二线。他们当然还可以享有权力,但是这个权力现在源于他们在这个私人关系网当中的地位。所有的罗马人现在都必须以皇帝为尊。

然而,几乎没有历史文献表明革命前夜的罗马人曾经预见到后来的这种政治变迁。当然,共和国最后一个世纪里骚乱不断的景象确实让很多罗马人忧心忡忡,或许一些人真的担心过罗马会灭亡,但是所有人都浑然不知罗马即将迎来一套新的权力系统。共和国末期固然有着大量的暴力冲突,但也有一次又一次的拨乱反正。共和国总是能够凭着无比的韧性渡过难关,重焕生机。正是这种拨乱反正的历史让那些元老敢于刺杀恺撒。

公元前44年3月,行刺者在喜悦中迅速离开了庞培剧院。他们欢庆自己取得了胜利,殊不知他们的举动恰恰让延续了四百多年的罗马共和国就此走上末路。

[1] 公元前458年,罗马军队被围困,罗马城受到威胁。已经隐退的辛辛纳图斯临危受命,被任命为独裁官,率领罗马军队迅速击退敌军。危机解除后,他就辞去了独裁官的职务。—编者注

[2] 指下文提到的克洛狄乌斯之死引起的民变。公元前52年,克洛狄乌斯在与米洛的冲突中死亡,此事件引发民众攻击并烧毁了元老院。也可参见第四章“庞培的时代”一节。—编者注

[3] 恺撒在高卢展开了8次军事远征,从而使高卢被纳入了罗马版图。—编者注

[4] 即克洛狄乌斯之死引起的民变。—编者注

[5] 指位于今天的意大利中部的卢比孔河(Rubicon),因为意大利北部在当时是所谓的山内高卢。—译者注

[6] 按照罗马当时的法律,将军不得率士兵渡过卢比孔河。面对罗马内部的形势,恺撒选择了渡过卢比孔河,进军罗马,由此展开了与庞培的内战。一般认为,恺撒渡过卢比孔河是罗马历史上的转折点。内战之后,罗马共和制衰亡,元首制得以确立。—编者注

[7] 即亚历山大港战役。庞培被杀之后,恺撒宣布埃及由托勒密十三世与克莱奥帕特拉共治,这引起了托勒密的不满,战争也随之爆发。在亚历山大港战役中,托勒密兵败身亡,之后克莱奥帕特拉则成为埃及女王。—编者注

[8] 指罗马败于帕提亚帝国(中国史书也称安息帝国),罗马执政官被杀,军队军旗被夺。—编者注

[16] Appian of Alexandria, Civil Wars , 2.111.

[17] Cicero, Pro Milone .

[18] Suetoniu, Divus Julius , 30.此处的观点据说引自恺撒本人之口。

[19] 恺撒本人反复强调了尊严问题,可以参考Caesar , Bellum Civile , 1.7-9。

[20] Suetonius, Divus Julius , 32; Plutarch, Life of Julius Caesar , 32包含了这句习语,但没有记录这个与神灵相关的故事。

[21] Suetonius, Augustus , 79.

[22] Suetonius, Divus Julius , 78.

[23] Suetonius, Divus Julius , 80.

[24] Livy, 1.56-60.

[25] Appian, Civil Wars , 2.115.

[26] Suetonius, Divus Julius , 81.

第三章 共和国的危机

公元前100年[或公元前102年],尤里乌斯·恺撒出生于一个长期活跃在罗马政界的贵族家庭。当时的贵族通常都会给自己找到一个源远流长的家族谱系,尤里乌斯家族也不例外。据他们所说,尤里乌斯家族的起源早在罗马建立(通常认为是公元前753年)之前,可以一直追溯到《荷马史诗》的传说时代。有人认为他们的名字或许源于尤卢斯(Iulus),而尤卢斯这个名字又和特洛伊的别名伊里翁Ilium很像。凭着这种在词源学上发明创造的才能,尤里乌斯家族很容易就把自己和传说中的埃涅阿斯Aeneas联系到了一起。而埃涅阿斯是维纳斯的儿子,因此爱神维纳斯成了尤里乌斯家族的祖先。

恺撒的贵族血统或许确实很独特,但是他们家族从共和国中期开始就已经没有那么辉煌了。恺撒的父亲曾经当选裁判官(praetor,仅次于执政官的高级官职),后来又去担任了亚细亚总督,最终死于公元前85年。恺撒的叔叔塞克斯图斯·尤里乌斯·恺撒是公元前91年的执政官,后来在同盟者战争Bellum Sociale[在通过和平方式争取罗马公民权失败后,意大利同盟者为争取罗马公民权、反对罗马统治者而发起了战争。这场战争历时三年多,以罗马胜利而告终,但意大利同盟者也取得了罗马公民权]的早期阶段去世。这场战争在公元前90年的时候爆发于罗马人和意大利人盟友(socii)之间。多年以来,这些盟友都在罗马军队中效力。或许他们占了罗马兵力的一半以上,但是并未能在罗马扩张的过程中平等地分享到利益,他们的政治地位也仍然是低于罗马人的。

对于年轻的尤里乌斯·恺撒来说,他早年的政治地位主要得益于家族中的女性,而非他的父亲或者叔叔。[27]恺撒的姑母尤莉亚(Julia)的丈夫是伟大的马略(Marius)将军。虽然马略的出身不如尤里乌斯家族那么高贵,但是他曾经连续担任多年的执政官,并且在对外战争中取得了罕见的大胜。这一桩婚事让双方结成了同盟,恺撒的叔叔由此在仕途中获得成功。然而,公元前88年,罗马政坛陷入了混乱。执政官苏拉(Sulla)与保民官苏尔皮齐乌斯(Sulpicius)发生了纠纷,双方的矛盾很快升级为当街斗殴。接着,苏尔皮齐乌斯向马略求援,同时企图把东方的一场重要战事的指挥权从苏拉那边转移到马略手里。于是,苏拉策划了一起政变,成功地把马略及其支持者都逐出了罗马。此举开启了一场旷日持久的内战。意大利的战火在公元前81年就结束了,但是地方省份的战斗断断续续地持续到了公元前72年。

最终,苏拉取得了胜利。也就是说,尤里乌斯家族下错了注。所以,年轻的尤里乌斯·恺撒自从成年起就知道自己对于许多有权有势的人物来说其实是一个碍眼的家伙。

像恺撒这样出生于晚期共和国的罗马人都不得不面临严重的政治动乱—这个充满暴力的血腥时代肇端于公元前133年保民官提比略·塞姆普罗尼乌斯·格拉古(Tiberius Sempronius Gracchus)遇害身亡。历史也许不会重演,但是过往的经验毕竟为人们的行动提供了参考的范例。恺撒在公元前49年决定渡过卢比孔河之前肯定根据自己对于罗马政治的理解而预判了对手可能做出的反应,恺撒的对手也依照自己的认识而采取了行动,双方都估计了自己的行为会导致怎样的结果。不过,共和国在这一百年里的遭遇并不只是影响了立于顶端的政治人物,军人和平民也是需要做出政治决定的。一而再再而三的内乱让罗马社会的秩序变得越来越脆弱,因为每一次的暴力事件都让人们更加倾向于以暴制暴。

这一系列暴力事件的开头就是保民官提比略·格拉古遇害。几百年前,保民官这个职位在人民的呼声中出现了,他们是人民的代表。随着王政时代的结束,治国理政的大权被交到了高级民选官员的手里—执政官与裁判官。依照罗马的法律,这些高官有权惩处罗马公民,他们甚至可以省略正常的司法程序。这种权力势必会引发人们的抗议。毕竟,在罗马人眼中,政治自由就是让自己免于武力侵犯的自由。因此,罗马人一度设立了十位保民官,让他们来捍卫法律的尊严,保护罗马人民的权利。这些保民官有权召开平民会议,并由此出台法律。对于其他官员的行为,保民官拥有否决权(英语中的否决“veto”就是来源于拉丁语的借词,其本义是“我反对”)。而且,在任职期间,保民官本人是神圣不可侵犯的。所以,如果情况实在紧急,保民官还可以用肉身去保护公民免受官员的侵害。因此,用武力攻击身为保民官的提比略·格拉古堪称蔑视罗马政治传统的暴行,严重违反了元老和其他罗马人民之间由来已久的政治约定。然而,对于恺撒以及和他同时代的其他罗马人而言,这种骇人听闻的暴力事件乃至后来的内战恰恰构成了他们耳濡目染的政治史。

保民官和元老院之争:格拉古兄弟之死

公元前2世纪,罗马人在西班牙打了许多年的仗。格拉古兄弟面对的危机就是在这种背景下产生的。公元前136年,罗马军队挺进了伊比利亚半岛的山区,与努曼提亚人展开了作战。这个部落的势力中心是一个坐落在山上的城镇努曼提亚[Numantia,今天的加赖(Garray),位于巴利亚多利德(Valladolid)和萨拉戈萨(Zaragoza)之间]。努曼提亚人在战斗中击败了罗马军队,然后将其困在一个山坡上。此时,这支罗马军队无力突围,也无望等到援军。接下来,他们有可能会遭遇一次史上罕见的大败,承受惨重的伤亡。就在这个紧要的关头,随军任职的提比略·塞姆普罗尼乌斯·格拉古站了出来。按照罗马人的传统,提比略的父亲也叫作提比略·塞姆普罗尼乌斯·格拉古,而这位提比略·格拉古是备受尊敬的将军,以其老派的操守与德行而著称。他曾经在西班牙征战,赢得了处事公正的美誉。于是,年轻的这位提比略·格拉古凭着父亲的名声与敌人开启了谈判。在努曼提亚人的要求下,罗马士兵交出了武器装备,屈辱地向敌人表示投降,但是格拉古至少保住了大家的性命,并且签订了和约。[28]

然而,当和谈的情况传回罗马之时,元老们深感不满,拒绝了这份和约。在他们看来,无论是否能够成功,这些士兵都应该再次尝试突围。签订和约的提比略因此受到了鄙夷。

于是,罗马人开始征集一支新的部队。除了某些几乎处于赤贫状态(proletarii)或者已经随军作战多次(大概十六次)的居民以外,所有成年的罗马男性都有参军的义务。从理论上来说,征召兵员的过程相当于告诉所有罗马男性,履行公民义务的时刻到来了。然而,我们不能假定,罗马男性都会积极地在指定时间出现在指定地点。国家主动征兵的效率高于公民自发参军,也能确保招到足够的数量。不过,如果民间多有抗议,那么想必国家不能顺利地征到兵员,但是罗马人大规模征兵的行为一直都不曾激起明显的反对声,许多士兵在入伍以前大概都是拥有少量农田的自耕农,他们通常很贫困。而军人既可以拿到薪水,还可以从敌人手里夺取战利品。所以,很多人都愿意参军。[29]

然而,如果遭遇了战败,不少人都会死在战场上。活下来的人也很有可能失去某些装备,而这些装备大都是他们自己带来的个人财产。罗马军人为钱财而战,要让人愿意在军中效力,就得让他们相信自己比较有可能取胜并且活下来。之前在提比略的带领下侥幸生还的士兵们基本都或多或少地遭受了经济损失,他们大概也不愿意看到自己的救命恩人提比略·格拉古受到政界高层的排挤。因此,当元老们下令为西班牙的战事征集新军的时候,许多人表示了反对。后来,深受大家信赖的老将西庇阿·埃米利阿努斯(Scipio Aemilianus)受命负责此次战役,这才让士兵们的反抗情绪得以平息。[30]

但是这次的政治危机并没有就此结束,西班牙的战争暴露出罗马社会与政治的根本问题。公元前133年,提比略·格拉古当选为保民官。他决定采取一系列改革,其核心是《土地法》(Lex Agraria),他想要通过这项法律把公有土地(ager publicus)分配给罗马公民。

分地其实是罗马政治的一项传统。传说中,罗慕路斯(Romulus)与雷慕斯(Remus)在建立罗马的时候就曾经把土地分给公民。拥有土地与公民权是密切相关的两件事,参军的义务(属于公民)和拥有土地的权利相对应。换言之,没有土地的人是没有资格参军的。[31]公元前509年,共和国在建立之初也曾经分过地。[32]在征服意大利的时代,罗马通常会在击败敌人以后没收对方的一部分土地,将其分配给罗马公民。[33]公元前393—前177年,罗马人建立了不下于四十处殖民地。虽然我们无法做出非常精确的估算,但是很可能有至少十六万名罗马男性被派往这些殖民地。[34]

参军或许不一定就意味着获得土地,因为军人并不一定会被派去殖民。但是,罗马人确实频繁地把大量的小块土地分配出去,罗马人参军的比例也很高。由此看来,参军和分地之间显然是有关联的,这就构成了影响罗马政治的一组权利与义务关系。罗马公民有义务参军,同时也有权利获得土地作为回报。为了实现这种权利,罗马必须不停地向外扩张。然而,从公元前2世纪中叶开始,元老院不再分配土地了。公元前194—前177年,罗马人设立了十九个殖民地。但是自那以后的六年时间里,罗马都未曾建立新的殖民地,而且六年以后也不过是在维莱亚(Veleia)设置了仅仅一个殖民地而已。此后,罗马或许曾经派人去西班牙或者意大利北部定居,比如某些罗马老兵。但是,公元前194—前177年的那种殖民盛况并未再现。[35]殖民活动的减少让罗马贫民难以再通过入伍参加对外战争来获得土地,削弱了罗马政治中非常关键的那一组权利与义务关系。提比略·格拉古力主推行《土地法》就是想要恢复罗马的古老传统,让罗马公民和士兵再次得到他们应得的报酬。[36]

然而,这项法律引发了激烈的争论。首先,意大利的征服战争已经是至少一百年以前的事情了,所以意大利的公有土地并不多。[37]其次,这些所谓的公有土地其实并不是无人耕作或者说无人占用的。因此,各地的意大利聚落以及某些有权有势、设法掌握了公有土地的罗马富人都愤怒地站出来反对格拉古的计划。[38]

在元老们看来,这些公有土地理应是属于自己的财产。于是,他们让十位保民官之一的马尔库斯·奥克塔维乌斯(Marcus Octavius)动用了否决权,企图阻挠提比略出台《土地法》。提比略及其盟友一度尝试说服这位保民官收回成命,但是他拒绝了。不过,提比略仍然有别的办法。保民官的职责是保护平民的利益,而奥克塔维乌斯的行为有违这一宗旨,提比略以此为由要求平民会议表决是否要罢免奥克塔维乌斯的保民官职位。

组成平民会议的是三十五个部落。所有部落都要依次走过木桥,登记表决票。这个过程相当烦冗,但只要有足够的票数形成了有效决议就可以提前结束。在投票的时候,每一个部落都选择了罢免奥克塔维乌斯。等到第十七个部落也走过了木桥的时候,格拉古暂停了投票流程,再次试图说服奥克塔维乌斯改变主意。然而,他还是拒绝了。于是,又一个部落投出了表决票,奥克塔维乌斯被罢免了。格拉古的《土地法》得以顺利通过。[39]

但是元老们并没有就此放弃。罗马官员的任期通常是一年,这是对其权力的一种限制。提比略深知有不少元老想要破坏他的《土地法》,所以他决定竞选第二年的保民官,追求连任。对此,许多人深感忧惧,特别是考虑到提比略正打算对阿塔卢斯(Attalus)送给罗马人的王国下手,因为这种做法在元老们看来是在侵犯他们多年以来把持对外政策的权力。

于是,选举会议上爆发了暴力事件。第一天,选举被推迟了。等到第二天,提比略及其支持者先控制了作为会场的神庙区。现场的景象有些混乱,所有人都担心矛盾双方会动武。关于接下来究竟发生了什么事情,我们所掌握的史料并没有给出确切无疑的描述,这也算是此类事件的一个特色了。提比略·格拉古的表弟西庇阿·纳西卡(Scipio Nasica)时任最高祭司(罗马祭司之首),同时也是反格拉古派的领袖。他调集了大量人手,然后直闯会场。其中一些人或许自备了武器,剩下的有一些人就地把会场附近的木椅给拆了,还有一部分人也许从提比略·格拉古的贴身护卫身上夺走了武器。接着,西庇阿等人开始攻击格拉古派,格拉古被迫带人退到了卡皮托里翁(Capitolium)山上。然而,卡皮托里翁的陡坡也不足以保住格拉古派,他们被打得一败涂地。据说,有“三百多”人在斗殴中死去(虽然双方都没有使用剑刃)。格拉古本人先是被击倒在地,然后被活活打死。[40]

无论是从政治还是宗教的角度来看,杀死保民官都是一桩严重的罪行。因此,尽管双方爆发了这种大规模冲突,并且我们的两份主要史料当中也有一份认为反格拉古派有意为之,但是提比略之死仍有一丝可能是意外。[41]设立保民官本就是为了提防权贵飞扬跋扈,捍卫公民的人身安全。在之前的三百年里,就是这种政治约定较为有效地缓和了上层富贵群体与下层民众之间的矛盾。蓄意杀害罗马公民基本等同于直接攻击罗马政治秩序的一大支柱。也许,在得知提比略·格拉古遇害的消息以后,元老们会感到有一丝懊悔,甚至可能会震惊不已,毕竟提比略和他们一样都是贵族。然而,实际上,他们似乎都沉浸在胜利的喜悦当中,没有人觉得有必要与对方和解。在官员的命令下,一些格拉古派人士未经正常的法律流程就被流放了。不过,最为人所熟知的盖约·格拉古(Gaius Gracchus,提比略的弟弟)、出身名门的阿皮乌斯·克劳迪乌斯(Appius Claudius,其家族或许是罗马城中最显赫的家族)以及福尔维乌斯·弗拉库斯(Fulvius Flaccus)都没有被流放出去。这或许是因为他们的权势太大、人脉太广,元老们不愿轻举妄动,但这三个人的影响力无疑都受到了限制。总之,元老院恢复了罗马的旧秩序,重新掌握了政局。然而,他们为此而悍然杀害了许多罗马公民乃至一位保民官,这种不尊重其他公民的蛮横做法最终造成了可怕的恶果。

提比略·格拉古本人之死并不意味着他的《土地法》就此流产。提比略的岳父是著名的元老阿皮乌斯·克劳迪乌斯,他和提比略的弟弟盖约·塞姆普罗尼乌斯·格拉古都早已受命负责分配土地。不过,《土地法》的实行仍然困难重重,重新分配土地的事项陷入了僵局。提比略·格拉古想要解决的政治问题并没有自行消失。公元前124年,盖约·格拉古当选为公元前123年的保民官,然后继续投身于他的哥哥提比略未竟的事业。盖约重启了罗马的殖民计划。不过,他上任以后的第一个举动是剑指政坛,向人们展示他的政治权威。既然当年杀害提比略的那些人丝毫没有手下留情,那么盖约也不打算对他们留什么情面。他出台新法,流放了未经审判而杀死罗马公民的人。此外,他还开始实行一项新颖的长期扶贫政策:罗马士兵的服装得到了免费供应;尤为关键的是,他主持通过了一个关于罗马城粮食供应的法案。[42]

盖约提出的供粮计划开了罗马历史上定价供应粮食的先河,引得自那以后的几乎所有保守的政治家和历史学家都极力地对其加以抨击。[43]在工业革命到来以前,向城市地区供应粮食是非常复杂、困难的事情,更何况罗马是一座少有的大城市。罗马的粮价急剧上涨会给绝大多数居民带来特别严重的恶果,其受益者几乎只有掌握着大量土地的元老。然而,这种事情当年很可能经常出现。[44]盖约的供粮计划实施以后,罗马居民至少能够以某个稳定的价格获得一定量的粮食供应,从而在一定程度上解决粮价飞涨造成的民生问题。

盖约还提议再度开始对外殖民,[45]其主旨在于让人民拥有赖以为生的土地。显然,这才是盖约的核心政策。公元前123年,他提议在意大利南部建立两个大型殖民地:一个是塔兰托(Taranto)附近的奈普图尼亚(Neptunia);另一个是密涅维亚(Minervia),也就是今天的斯奎拉切(Squillace)。同时,他主张在迦太基设立一个叫作尤诺尼亚(Junonia)的殖民地。[46]我们几乎没有掌握关于这两个意大利殖民地的信息,不过尤诺尼亚似乎是按照六千人规模筹划的大型殖民地。[47]所以,这三个殖民地的总规模或许达到了两万人,这个数字有可能占了罗马男性人口的百分之五。

盖约后来又成功当选为公元前122年的保民官,然而他碰到了一个意外的问题:元老院看起来正在大力支持另一位保民官李维乌斯·德鲁苏斯(Livius Drusus)。此人提出的计划甚至比盖约更激进,他想要设立多达十二个三千人规模的殖民地,[48]这个计划会涉及至少百分之九的罗马男性。如果罗马人同时实施了德鲁苏斯和盖约的殖民计划(德鲁苏斯的计划或许已经把盖约的计划包括在内),那就意味着百分之十五左右的罗马男性可以从中获益。

此时摆在盖约面前的政治难题还不仅仅是和德鲁苏斯之间的竞争问题,尤诺尼亚的殖民地看来也遇到了一些麻烦。这个殖民地的规划是前所未有的,因为它坐落于阿非利加(Africa),定居在尤诺尼亚的殖民者会远离罗马以及他们的家人。不仅如此,这个殖民地还跟迦太基有关。在这个时期,罗马与迦太基之间的那三场旷日持久的大战依然让罗马人记忆犹新。[即三次布匿战争,因罗马当时称迦太基为“布匿”(Punici),故名。第一次布匿战争发生于公元前264—前241,第二次布匿战争发生于公元前218—前201年,第三次布匿战争发生于公元前149—前146年,总共持续100余年。三次战争均以迦太基失败而告终,结果是迦太基被灭,罗马在其地设立了阿非利加行省]一时之间,流言四起。有人认为在迦太基的土地上建立的任何聚落都会危害罗马;还有传言称一群野狼(罗马的象征)撕碎了这座新城市的界标,表明神灵也反对罗马人在此定居。[49]无论是否真的有这么一群肆意毁坏公物的野狼,反对设立尤诺尼亚殖民地的声音是毋庸置疑的。

公元前122年的一位执政官是卢奇乌斯·欧皮密乌斯(Lucius Opimius),他是盖约·格拉古的私敌。当选执政官以后,欧皮密乌斯宣布要废除有关建立尤诺尼亚殖民地的法律。此时的盖约正在阿非利加监督殖民地的建设工作,有可能同时也在猎杀当地那些与他作对的野狼。得知欧皮密乌斯打算取消尤诺尼亚殖民地的消息之后,格拉古很快就回到罗马,与新上任的这位执政官展开了争论。

接下来发生的事情有两个版本。按照其中一个版本的说法,正当盖约在会议开始之前整理思绪的时候,一个叫作安提卢斯(Antyllus)的人靠了过来。他似乎想要伸手抓住盖约,但是盖约走开了。此时,盖约身边的一名卫兵出手杀死了安提卢斯。[50]在另一个版本的故事里,意见不同的各派人士在卡皮托里翁山上发生了冲突。与欧皮密乌斯交好的安提卢斯侮辱了福尔维乌斯(他是格拉古兄弟多年以来的盟友)的拥护者。混乱之中,有人用在蜡版上刻字的那种尖锐的笔把安提卢斯给刺死了。[51]

对于盖约而言,安提卢斯之死无疑是一个噩耗。就算这确实是无心之失,旁人也会因此怀疑盖约真的想要当独夫。安提卢斯的尸体被摆在了广场上示众。欧皮密乌斯极力呼吁元老们发起还击,他命令骑士们(罗马社会秩序当中仅次于元老的阶层)每人至少带着两名拿着武器的扈从在第二天早晨集合。与此同时,盖约和弗拉库斯都从卡皮托里翁山上撤回了各自的家中。他们大概是想召集人手,并且商量对策。这天夜里,罗马城中心的广场上聚集起一群守夜的民众。

第二天早晨,欧皮密乌斯在卡皮托里翁山上召集起一支队伍,盖约和弗拉库斯则来到了阿文提努姆山(Aventine Hill)。现在的这座山丘是罗马城中一个僻静的去处,上面有许多历史悠久的教堂、修道院以及豪宅,某些外国大使也居住于此。但在古典时代,这里很可能是手工业者聚居的地方。也就是说,这里的居民大概都是盖约的忠实拥护者。而且,这座山丘比较陡峭,尤其有利于防范从卡皮托里翁山过来的敌人。

欧皮密乌斯要求弗拉库斯和盖约来元老院认罪受刑。他们当然拒绝了,然后派弗拉库斯的儿子作为使者前去谈判。欧皮密乌斯接见了弗拉库斯的儿子,但他完全不愿意妥协。他再次要求弗拉库斯和盖约本人到广场上自首。然而,格拉古派几乎不可能相信对手会好心地让自己在所有人面前解释清楚安提卢斯之死的原委,投降基本就意味着死亡。弗拉库斯派他的儿子继续去和元老们谈判。但欧皮密乌斯深知自己处于优势,他逮捕了弗拉库斯的儿子,然后下令开始进攻。

这场战斗毫无悬念,早有防备的欧皮密乌斯甚至安排了一些克里特弓箭手。而格拉古派很可能并没有想到事情会发展到这个地步,他们或许猜到了对手会动用武力,但是他们只准备了一般情况下暴动里使用的棍棒,根本没有配备盔甲。于是,漫天箭雨决定了战斗的胜负,格拉古派四散而逃。弗拉库斯在浴场里被人抓住以后当场击杀;盖约本人则试图渡过台伯河逃跑,却遭到了埋伏。虽然我们不太确定他接下来到底是自杀,还是命令手下的奴隶杀死自己,抑或是被欧皮密乌斯的人杀死,但是无论如何,盖约终究是死于这一次的暴力事件。

欧皮密乌斯曾经许诺,带回盖约的首级者可以得到与其头颅等重的黄金。后来在称重的时候,人们发现盖约的头出奇地重。原来,他的大脑被人挖掉,换成了铅。[52]但是欧皮密乌斯还是谨遵诺言,支付了等重的黄金。

对于守旧的罗马元老而言,格拉古兄弟的死亡当然是一场胜利,但他们为此付出了不小的代价。从此以后,人们明确地知道元老们不惜用武力来消灭与其作对的罗马公民,并且会宣称这是为了捍卫共和国。而在元老们心里,共和国就应该是完全由他们来支配的。然而,元老并不是共和国的全部。军人、罗马城内的平民、乡村的贫民都是罗马政治的一分子,这个国家同样属于他们。格拉古兄弟看到了这一点,想要造福于较为贫穷的这些公民。他们由此获得了许多人的支持,积攒起强大的政治力量,甚至让元老们将其视作威胁罗马传统政治秩序的敌人。分配土地的法律实现了罗马公民应有的权利,但是不久以后,主张分地的两位保民官就都被杀死了,公民的权利再次遭到了践踏。不仅如此,武力击杀保民官的这种行为更是直接侵犯了罗马公民不受暴力伤害的基本权利。

不过,格拉古兄弟毕竟失败了。他们没能组织起一股强大到足以与其敌人相抗衡的政治力量,格拉古兄弟的势力也在他们本人身死之后烟消云散。这种失败本身就可以说明元老们的势力仍然是罗马政局的执牛耳者。我们或许可以说格拉古兄弟的例子证明了保民官这个职位有着非同寻常的潜力,能够引领重大的政治变革,但他们二人的相继失败也足以说明保民官的局限性。在解决掉格拉古兄弟以后,保守的元老们看起来更有权势了。他们击败了政敌,充分展现了自己的权威。

对于恺撒等人来说,格拉古兄弟留下的教训就是元老们会毫不留情地弹压那些反对或者威胁到他们的人。平民则由此得知守旧的元老们基本没兴趣来管平民的苦难生活,也毫不在乎他们应得的权利。他们不可能轻易地拿到赖以为生的土地,甚至都不能保证自己的人身安全。而且,在接下来的一百年里,罗马人还会反反复复地在一次又一次的暴力事件当中体会到这些教训。

将军崛起

罗马的保守势力成功镇压了格拉古派,再次掌握了政局。然而,困扰着罗马社会的问题依旧存在。暴力依然是常见的政治手段,罗马政局变得异常脆弱。例如,公元前100年,为了打压保民官萨图尔尼努斯(Saturninus),元老们求得马略将军的帮助,将罗马公民武装起来与之对抗。

不过,虽然时不时就会发生异常激烈的政治斗争,但是长期存在的政治团体(政党)并没有出现。也就是说,社会问题固然引发了政局动荡,却未能孕育出团结一致的政治团体。罗马政治的核心依然是个人和等级,而非意识形态。或许正是因为个人因素过于重要,罗马的政治精英们往往四分五裂。

一些古人看起来已经意识到了问题的本质。大约在公元前41年的时候,罗马史家萨卢斯提乌斯(Sallust)把罗马政局的动荡溯源于公元前2世纪的最后十年,后来打响内战的马略和苏拉这两位将军都是在那个时期崭露头角的。他们首先都投身于对抗阿非利加努米底亚(Numidia)国王朱古达(Jugurtha)的战事。这场艰难的战争耗时颇久,其战场在今天的阿尔及利亚。[公元前113年,朱古达在努米底亚的王位争夺战中击败了由罗马人支持的对手。由于朱古达在其后的战争中涉及杀害罗马人,使得罗马与其的矛盾变得不可调和。公元前111年,罗马元老院向朱古达宣战。但由于当时的罗马军队腐败、士气涣散,罗马屡战屡败。公元前107年,马略当选执政官,着手进行军事改革。公元前106年,马略与部将苏拉进军阿非利加。公元前105年,马略击败朱古达,朱古达被俘后死于罗马狱中]在回首朱古达战争之时,萨卢斯提乌斯写下了这样的话语:

我将描绘这场罗马人民与努米底亚国王朱古达之间的战争。这是一场宏大、激烈、曲折的战争。但我尤其看重的是,从这场战争开始,傲慢的贵族受到了挑战。自那以后的斗争让人间乃至神界的一切都陷入了混乱。人们完全失去了理智。政治分歧竟然催生出蹂躏意大利全境的战争。[53]

萨卢斯提乌斯还痛斥了共和国最后一百年里发生的种种政治事件,深深的失望让他不得不主动退出政界,转而致力于撰写史书。

在这种动荡的时代,所有的公职都让我感到厌恶不已,因为官职不再归属于有德之人,恶人反倒更能占据权位。这种官员既得不到人身安全,也不会受人敬重。其权力或许足以匡扶正义,但其来源归根结底是暴力。一切改革都难免走向屠杀、流放乃至恐怖的战争,所有的挣扎、努力都是徒劳,反倒会在人们心中播撒无尽的恨意。人的自由和荣耀感是与生俱来的,只有罕见的疯子或是痴迷于作恶之人才会心甘情愿地让权力仅仅服务于少数人。[54]

原先统治国家的民选官员备受人们的尊敬,能够做出一番伟大的事业。然而,后来掌握实权的只是“少数人”。真正的共和国就这样消失了。这场革命以后,能够得到回报的是恶而非善。公职失去了权力和尊严,在暴力的胁迫下,原本自由的人们屈从于少数的统治者。

萨卢斯提乌斯认为暴力事件的根源在于贵族(nobilitas)的“傲慢”(superbia)以及人们对这种傲慢的挑战。在罗马人眼里,傲慢是一个重要的政治概念。傲慢之人会在其他公民面前表现得高人一等,仿佛其他公民既不是自由民,也不是与其平等的参政者。傲慢是暴君的共性,它并不仅仅是讨人厌的个人品性,更意味着严重的政治问题。

“贵族”这个说法非常宽泛,萨卢斯提乌斯具体指的是罗马顶层的那些贵族。从公元前3世纪中叶开始,一些特定的家族长期把持着高级官员的职位。这些家族凭着政治权威积攒起巨量的财富,并且帮助家族子弟也走上顺利的仕途。其他的家族并不是不能跻身于元老院,他们可以得到一些不那么重要的官职,但想要当上执政官就没有那么简单了。总之,虽然这些顶层的大贵族并没有垄断罗马的政治权力,但是他们的影响力非常大,远远超过了其他人。就算不能直接继承政治权力,他们也完全可以像世袭贵族一样傲慢。多年以来执掌大权的历史更是让这些贵族认为自己的统治地位就等于共和国的延续,马略、恺撒还有后来的屋大维所对抗的就是这种观念。

萨卢斯提乌斯选择了叙述罗马人和朱古达之间的战争。这场战争的起因是继承权纠纷,罗马人是被卷入其中的。朱古达战争引发人们关注的一个原因是一些参战的罗马将领未能取得理想的战果,并且这场战争还暴露出罗马政界的腐败。在相当长的一段时间里,朱古达都可以通过贿赂他人来为所欲为,比如说谋杀意大利商人。[55]最终,失望的罗马选民们决定把指挥作战的权力交给“新人”盖乌斯·马略。

马略来自阿尔皮努姆(Arpinum)。这个小镇位于罗马的南面,西塞罗的出生地也是这里。虽然马略的家族可能比较富裕并且在当地有着不小的影响力,但是阿尔皮努姆是沃尔斯奇人(Volscian)的城镇,当地居民一直到公元前188年才成为罗马公民,[56]从来没有阿尔皮努姆人担任过罗马的高官要职。马略在刚成年的时候就自愿参加了罗马军队,他在西庇阿·埃米利阿努斯的指挥下征战于努曼提亚,并且有着优秀的表现。除了西庇阿以外,他还和凯奇利乌斯·梅提卢斯(Caecilius Metellus)家族有关系。在他们的大力支持下,马略开始踏入政坛。担任保民官期间,马略和元老们发生了争执,但也制止了免费供应粮食的提议。[57]接下来,他尝试竞选更高一档的建筑官,然而未获成功。不过,他并不气馁,后来又去竞选了仅次于执政官的裁判官。这一回,他的票数刚好足够。[58]

当选裁判官并非易事,很少有“新人”能够获选担任这样的高级职位。不过,既然马略只是勉强当选,那么他的仕途很有可能已经走到了极限。接下来,马略先是被任命为西班牙总督,然后返回了罗马,随后加入军队,前去进攻努米底亚。

在阿非利加待了一年以后,马略又回到了罗马竞选执政官。这一次,他在选战中大获成功。马略是一名军人,他曾经英勇地率领士兵们征战沙场,赢得了许多人的爱戴。大概在马略的有意引导之下,罗马士兵们纷纷开始认为只有马略才能带领罗马在这场战争中走向胜利,许多罗马选民都受到了他们的影响。[59]后来,经由保民官提议,罗马人民任命马略为统管努米底亚战事的将军。

接下来,马略的表现确实不负众望。随着罗马方面造成的压力越来越大,朱古达的盟友决定倒戈。他们协助马略的部下科涅利乌斯·苏拉抓住了朱古达,战争结束了。

马略真的给罗马带来了胜利。回到罗马以后,他领着部下在城中行进,享受着无比光荣的凯旋仪式,罗马人民对他赞不绝口。作为罗马人的战果,朱古达和他的两个儿子以及大量来自努米底亚的金银财宝都跟在游行的队伍里。之后,被俘虏的努米底亚国王和王子先被囚禁在罗马城中心的监狱里,然后遭到了处决。[60]

然而,就在罗马人庆祝阿非利加战争的胜利之时,一场更加可怕的危机浮现于罗马的北方—辛布里人(Cimbri)和条顿人(Teutones)这两个日耳曼部落都来到了高卢。为此,罗马人召集了大批的军队,将指挥权交给执政官格奈乌斯·曼利乌斯(Gnaeus Manlius)以及前任执政官昆图斯·塞尔维里乌斯·凯皮奥(Quintus Sevilius Caepio)。公元前105年10月,分为两支的罗马军队在阿劳西奥[Arausio,即今天法国南部的奥朗日(Orange)]遇到了日耳曼人,然后被打得溃不成军,付出了十二万人死亡的沉重代价(包括身为罗马人的军团士兵、盟友的士兵以及随军行动的商贩和杂役)。[61]

马略又一次成为人心所向。他再度当选为执政官,并且顶着不小的压力成功连任了好几年,因为有些人担心他把持大权过久。公元前102年,在普罗旺斯地区艾克斯(Aix-enProvence),马略率军给日耳曼人造成了重创。第二年,在米兰附近的维尔凯莱(Vercellae),他又取得了一场大胜。战争结束以后,欢欣鼓舞的罗马人民第六次选马略为执政官。

不过,尽管马略的履历确实辉煌得引人非议,但既然没有危机要处理,那么马略当然就没有那么特殊了。归根结底,马略能够掌握权力是因为人们极其不满于腐败而无能的贵族。单从这个角度来看的话,他算是元老们的敌人。然而,他从来不曾试图通过创立新制度来把自己手中的大权化为罗马政治的常态,他无意对抗元老治国的传统。因此,公元前100年,在保民官引发的争端当中,马略选择了与保守的元老们站在一起维护元老院的权威。

在马略担任执政官期间,他展开了一项重要的军事改革。阿劳西奥的失败让罗马人亟须补充大量的兵员。为此,马略废除了参军的财产要求。现在,无论多么贫穷,所有罗马自由民都有了参军报国的资格。历史学家们有时候会认为此次改革深刻地改变了国家与军队的相互关系,因为罗马军队的主体从此变成了没有什么财产的贫民,而这些人几乎完全不认同罗马的传统政治价值观念。于是,罗马军队蜕变为只认钱财的雇佣军。然而,事实并非如此。

废除参军的财产要求很可能满足了许多民众的需要。罗马社会底层的贫民终于可以加入罗马军团,某些几乎走投无路的穷人由此得以维持生计。但是,马略并非第一个降低参军门槛的人。公元前2世纪,在马略改革之前,罗马人已经至少降低了两次财产要求,把门槛从早先的五千赛斯提尔提乌斯(sesterce)降到了一千六,乃至三百七十五。拥有五千赛的财产大概意味着此人可以养活自己,而一千六已经非常少。等到下降至三百七十五以后,我们只能说理论上还存在着财产要求,马略仅仅是把最后的这一点点限制给取消了。更何况,财产要求的降低并不意味着只有底层的穷人才会去参军。军队的人员来源和政治态度都不太可能骤然发生巨变。[62]此外,虽然军队在公元前100年的时候出手干预了政治,但是这并不意味着罗马的传统被打破了。马略动用军队攻击萨图尔尼努斯的行为其实是捍卫既有政治秩序的守旧之举。

整体而言,马略的一生足以表明军事将领有潜力跻身于大多数元老之上。一位才华卓著、魅力超凡的将军很容易赢得人民的信赖与支持,这是传统贵族难以企及的优势。相反,他们的腐败、无能、傲慢只能招来人们的厌恶之情。只要危机来临,罗马人民就有可能会抛弃这些贵族,转而寻找一位新的领导者。不过,在这一时期,贵族们依然把持着国家大权。对于他们来说,马略只是一个无伤大雅的例外,同时也是服务于他们的工具。他将罗马人团结在一起,带领大家战胜了危机,出色地完成了他的使命。所以,他得到了丰厚的回报。但是,在那以后,他就要理所当然地从职位上退下来,泯然众人,与其他元老平等地坐在一起。

公元前99年1月1日,马略的第六次执政官任期结束。此时,人们还不知道罗马即将迎来巨大的灾难。

第一次内战:马略对苏拉

公元前90年,在经历了一场政治骚乱以后,罗马人的意大利盟友叛变了,同盟者战争揭开了序幕。可以想见,罗马人又一次希望马略站出来平定乱局。然而,马略现在年事已高,他的谨慎之举让胜利的荣光落到了旁人身上。其中最引人注目的是科涅利乌斯·苏拉,也就是曾经在马略麾下效力、抓住朱古达的那一位。凭着在同盟者战争期间建立的功勋,苏拉和另一位将军昆图斯·庞培当选为公元前88年的执政官。为了取得同盟者战争的胜利,罗马让大多数意大利人都拥有了罗马公民权。从此以后,他们也能参与投票了。不过,罗马公民受到的政治保护或许是更为关键的权利。

身为执政官,苏拉得到了远征东方的机会。就在前一年,地中海东岸地区的本都(Pontus)国王密特里达提(Mithridates)进犯罗马领地,他大概是想趁着罗马人忙于同盟者战争的时候浑水摸鱼。东征密特里达提的战斗很可能会被传为佳话,在希腊和亚洲展开的作战或许还能给全军带来不少的财富。想来,苏拉应该能够轻易地召集起足够的士兵。

然而,在苏拉动身之前,保民官苏尔皮齐乌斯给两位执政官带来了麻烦,双方展开争论的中心点是通过同盟者战争取得了投票权的意大利人。传统贵族想要尽可能地削弱意大利人的影响力,而苏拉本人在同盟者战争中的表现是以残忍闻名的,他应该也很想打压意大利人在罗马政局当中的地位。反观保民官苏尔皮齐乌斯,他的想法与传统贵族恰恰相反,矛盾双方很快就大打出手。随后,执政官们以宗教传统为由暂且搁置了这个问题。于是苏尔皮齐乌斯带着大批人手走上了街头,马略也加入了苏尔皮齐乌斯这边。街头的暴力导致一些人不幸死亡,暴动民众在罗马城里到处追寻苏拉的下落。[63]苏尔皮齐乌斯还进一步提议取消苏拉的指挥权,换马略出征东方。马略本人对此表示接受。

然而,苏拉其实正躲在马略的家里,虽然他后来说自己只是去找马略商量事情。在马略的协助下,苏拉逃出了罗马,前去坎帕尼亚(Campania)寻求军队的支持。尽管马略出手相助,但苏拉仍然愤怒不已。他指责苏尔皮齐乌斯犯下了暴行,怒斥马略对他加以羞辱。军官们选择了离开,但士兵们愿意追随苏拉进军罗马。此举的公开理由是恢复罗马的秩序、捍卫执政官的权利。然而,其主要目的归根结底还是争夺东征密特里达提的军权。[64]

这场政变史无前例,马略等人完全没有想到苏拉竟然会调动军队进攻罗马。马略和苏尔皮齐乌斯尽可能地集结了人手,顽强地与苏拉对抗,但双方武力悬殊。不出所料,苏拉率领的军团取得了胜利。[65]马略不得不开始四处逃亡。为了藏身,他一度被迫躲在一堆落叶之下。最终,他乘船来到了阿非利加。曾经六度当选执政官的马略现在必须静候良机。[66]

重新掌权的苏拉出台法律拿回了进攻密特里达提的军权,但意大利的局面仍然不太稳定。另一位执政官昆图斯·庞培支持苏拉进军罗马,然而却被士兵们给杀死了。无论如何,苏拉最终离开了罗马,率军东征密特里达提。[67]

苏拉留下了卢奇乌斯·秦纳(Cinna)和奥克塔维乌斯这两位执政官,但政局还未稳定下来,被苏拉流放之人还有不少政治伙伴活跃在罗马政坛上。而且,许多人对苏拉进军罗马的举动深感震惊。因此,在苏拉离开以后,秦纳与奥克塔维乌斯决裂,和马略走到了一起。马略带着不到一千人的部队(没有迹象显示他有旧部“私军”)回来了,他开始充分运用自己手头的所有人脉。苏尔皮齐乌斯曾经奋力为意大利人争取权利。同盟者战争以后,意大利东南部的萨谟奈人依然心有不甘。于是,马略和这些人联合了起来。他攻占了奥斯蒂亚(Ostia),切断了罗马城的粮食供给线。然后,这位七十岁的老将率军向罗马进发。[68]

奥克塔维乌斯有心抵抗,但大多数的罗马人并不站在他这一边。而且,罗马本身是一座巨大的城市,不便于防范强大的敌人。更何况,马略已经控制了罗马的粮食供给线。在这种情况下,据守罗马并不明智。因此,奥克塔维乌斯开启了城门,邀请马略和秦纳返回罗马。看起来,奥克塔维乌斯深信自己这样的高级官员是不会受到伤害的。马略和秦纳的营地设置在罗马城西的亚尼库鲁姆山(Janiculum)上,身着华服的执政官奥克塔维乌斯带着侍从来到了亚尼库鲁姆山附近。他坐着自己的车椅(执政官的官椅),等候马略和秦纳前来。然而,最后过来的只是取他首级的骑兵。随后,他的头颅被摆放在罗马城中心的演讲台上供人观瞻。[69]

入城以后,马略和秦纳开始复仇。在悬赏的诱惑下,罗马士兵们争先恐后地为他们捉拿政敌。罗马的贵族遭到了清洗,[70]秦纳和马略都被选为下一年的执政官。这是秦纳第二次、马略第七次当选。然而,马略大限将至。公元前86年,这位老将军去世了。

等到了公元前84年,苏拉已经准备好返回罗马。他无情地碾碎了东方战场上的敌人,把密特里达提的势力重新压回了原先的范围。这场战争让苏拉麾下的士兵得到了许多的财富,比如洗劫雅典所得的战利品。因此,苏拉牢牢地掌握了他们的忠心。马略派领导集团准备在希腊阻击苏拉,但是他们麾下部队的士气不像对手那么高昂,甚至还有一部分人临阵倒戈。秦纳本人就在整顿军纪的时候引得士兵们叛

变,将其杀死。于是,在这一年,苏拉成功登陆了意大利。他的对手固然人多势众、严阵以待,但是支持苏拉的元老也不在少数。日后大放异彩的格奈乌斯·庞培就是其中的一员。此时,苏拉本人麾下的军队大约有四万人。[71]另一边,马略派的执政官们大概调动了足足十万人。

绝大多数的罗马人都不愿意看到这样的一场内战出现,但是双方的分歧终究无法在谈判桌上和平地解决,暴力斗争和暗杀的历史更是说明了失败者几乎一定会被杀死。不过,士兵们未必愿意跟着作战。例如,有一次和谈失败以后,马略派一支部队全员倒向了苏拉。[72]这场战争没有通过一次决战迅速地分出胜负,双方的多支部队在意大利中部分散地展开了对决。第一次较大规模的战斗发生于坎帕尼亚,苏拉取得了本次的胜利,迫使另一边的执政官带领部队撤退,据说马略派损失了六千人。[73]但是这场战斗发生于这一年比较晚的时候,内战主要还是展开于接下来的两年内。[74]

到了战争末期,双方在罗马城的山门(Colline Gate of Rome)附近打响了最后的一战。这天下午,两边的军队相遇。苏拉军队的左翼被击溃,匆匆逃往罗马城中,许多人都在逃跑的路上被杀死。但是苏拉的右翼取得了胜利。之后,交战双方一直从傍晚打到了夜里。等到午夜来临,苏拉派成功地突袭了对方的营地。马略派将领或是被俘或是被杀,剩下的官兵选择了投降。然而,苏拉并没有饶过他们,八千名俘虏全部遭到了处决。加上战死者,这天晚上一共有五万八千人失去了性命。[75]

苏拉宣布某些人是应当被处死的。这种绕开司法程序的新型杀人途径被称作“宣布公敌”(proscription),杀死公敌者可以凭其首级领取相应的赏金。至少有四十位元老和一千六百名稍低一级的骑士被列为公敌,曾经效忠于马略派的意大利聚落也受到了惩罚(虽然苏拉一度被宣布为国家的敌人)。苏拉从它们手里夺走了一定量的土地和资金,将其重新分配给自己的部下。此时,逃离意大利的某些马略派人士依然想要负隅顽抗。其中最成功的是塞多留(Sertorius),他后来在西班牙建立了一股独立的势力。不过,无论如何,苏拉无疑已经取得了胜利。

对于这场内战,史料中给出的伤亡数字是八万九千人。但是,这场战争的规模让人更愿意相信有不下于十五万的意大利人战死沙场。除此以外,我们还难以估计到底有多少平民在攻城战中遇害,有多少土地难以避免地被战火毁灭。[76]

这就是恺撒初涉政界的时代。作为政治人物,恺撒属于高层的贵族,拥有广泛的人脉,但此时的他年纪尚轻,甚至还在一场内战中站错了队。他的姑母是马略的妻子,他本人则迎娶了秦纳的女儿科涅莉亚(Cornelia)。既然苏拉才是最终的胜者,那么恺撒就有必要与他的妻子和其他家人决裂。然而,他拒绝了。于是,苏拉派自然就给恺撒的首级也标上了价。换言之,早在恺撒担任官职之前,掌控罗马的高层人物就已经想要杀死恺撒了。

[27] 罗马人会传承父辈的名字,所以尤里乌斯·恺撒的儿子仍然叫作尤里乌斯·恺撒,女儿则会被称为尤莉亚(Julia)。如果有多个儿子,他们会分别得到不同的第一名(塞克斯图斯、盖乌斯、马尔库斯),但是多个姐妹经常有着完全相同的名字。

[28] Plutarch, Life of Tiberius Gracchus , 5-7.

[29] Plutarch, Life of Gaius Gracchus 2和5描述了罗马士兵们贫穷的经济状况。至于农民的贫困生活,我们的判断主要基于考古证据。可以参考Dominic W. Rathbon, “Poor Peasants and Silent Sherds”, People, Land and Politics: Demographic Development and the Transformation of Italy 300 BC-AD14 , 305-332, edited by Luuk de Ligt and Simon Northwood (Leiden and Boston: Brill: 2008); William V. Harris, “Poverty and Destitution in the Roman Empire”, Rome ’s Imperial Economy: Twelve Essays , 27-54, by William V. Harris (Oxford: Oxford University Press, 2011)。

[30] 关于西庇阿·埃米利阿努斯,可以参考Alan E. Astin, Scipio Aemilianus ,(Oxford: Oxford University Press, 1967)。从血缘上来说,西庇阿·埃米利阿努斯属于埃米利乌斯家族(gens Aemilia,即Aemilii,他们家族的第二名多为Aemilius),这个家族与罗马对希腊的征服有关。而在被领养以后,西庇阿·埃米利阿努斯属于科涅利乌斯家族西庇阿分支(Cornelii Scipiones)。

[31] 在农业社会,土地是最宝贵的资源。罗马人向来注意土地兼并问题,警

惕个别人手握大量土地的现象。Pliny, Natural History , 18.7认为在最早的

时候,罗马人规定一个人最多只能拥有两优格(iugera)的土地,也就是半公

顷。Varro, Res Rusticae , 1.10以及Livy, 6.36和8.21都曾经提及这个数

字。也可参考Emilio Gabba and Marinella Pasquinucci, Strutture

agrarie e allevamento transumante nell ’ Italia romana (Ⅲ-Ⅰ

secolo a. C.) (Pisa: Giardini,1979), 55-63。两优格明显是不足以养家糊

口的。

[32] 参考Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities , 4.13。

[33] 参考Saskia T. Roselaar, Public Land in the Roman Republic:

A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 BC

(Oxford: Oxford University Press, 2010)。公元前393年,托斯卡纳的维依

人(Veii)的领土被罗马人没收了,这是最早的史例之一。请参考Livy, 5.30。

[34] 关于殖民地的土地分配,请参考Gianfranco Tibiletti,

“Richerche di storia agrarian romana”, Athenaeum 28 (1950): 183-

266; John K. Evans, “Plebs Rustica : The Peasantry of Classical

Italy”, American Journal of Ancient History, 5 (1980): 19-47, 134-

173; Edward Togo Salmon, Roman Colonization under the Republic

(London and Southampton: Thames and Hudson, 1969), 95-109。

[35] 参考Fiona C. Tweedie, “The Case of the Missing Veterans:

Roman Colonisation and Veteran Settlement in the Second Century

B.C.”, Historia , 60 (2011): 458-473。

[36] 对于提比略·格拉古的动机,人们众说纷纭。Plutarch, Life of Tiberius Gracchus , 8-9引用了盖约·格拉古的宣传口径。根据他的说法,提比略·格拉古推行《土地法》的原因是他看到了托斯卡纳的人口明显减少,同时发现在田间劳作的是蛮族奴隶。普鲁塔克(Plutarch)还引用了提比略本人的一篇演说词。在这份文本当中,提比略强调了罗马士兵们困苦的经济状况。这两种说法是并行不悖的。

[37] Appian, Civil Wars , 1.7.

[38] Appian, Civil Wars , 1.8声称提比略·格拉古规定每一个罗马人最多只能持有五百优格的公有土地,如果有儿子,则每一个儿子可使其多持有二百五十优格。我们可以从中看出,罗马权贵其实已经拥有了大量的公有土地。

Appian, Civil Wars , 1.7提到这些所谓的公有土地已经完全被视作私产了。

[39] Plutarch, Life of Tiberius Gracchus , 10-12; Appian, Civil Wars , 1.12-13.

[40] Plutarch, Life of Tiberius Gracchus , 18-20; Appian, Civil Wars , 1.16-17.

[41] Plutarch, Life of Tiberius Gracchus, 19.

[42] Appian, Civil Wars , 1.21, 1.23; Plutarch, Life of Gaius Gracchus , 5-7.

[43] 每一莫迪乌斯(modius,将近九升)的粮食大概通常定价为六又三分之一阿斯(as,一种小额铜币)。请参考Livy, Periochae , 60; Cicero, Pro Sestio , 55。Livy, 30.26还记录了公元前3世纪晚期罗马城中曾经有过每一莫迪乌斯卖四阿斯的价格。请参考Fik Meijer, “Cicero and the Costs of the Republican Grain Laws”, De Agricultura: In Memoriam Pieter Willem De Neeve ,153-163, edited by Helena Sancisi-Weerdenburg (Amsterdam: J. C. Gieben, 1993)。第一个数字看起来与同一时期希腊的粮价并没有很大的差距。请参考Kenneth W. Harl, Coinage in the Roman Economy, 300 b.c.-a.d. 700(Baltimore: John Hopkins University Press, 1996), 455, n.10。这种供粮计划的目的并不在于通过长期提供低价的粮食来救助贫民,而在于保证市场上一直都有合理价位的粮食供给,从而帮助贫民应对意外的粮价飞涨以及某些人有意哄抬粮价的情况。

[44] Peter Garnsey, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World: Responses to Crisis (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988).

[45] Plutarch, Life of Gaius Gracchus , 7. 稳定的粮食供应首先显著地提高了城市人口的生活水平。其次,作为公共工程,盖约的供粮计划和军装免费供应计划为罗马的经济注入了资金。整体看来,他的做法与现代国家的扶贫政策很像。请参考Jean Drèze, “Famine Prevention in India”, The Political Economy of Hunger Ⅱ, 13-122, edited by Jean Drèze and Amartya Sen (Oxford: Oxford University Press, 1990)。

[46] Plutarch, Life of Gaius Gracchus , 9; Velleius Paterculus, 1.15; Salmon, Roman Colonization , 118-120. 位于罗马城南面的法布拉提里亚(Fabrateria)也有设立殖民地的痕迹,其占用的土地大概是罗马人在公元前124年的一场叛乱以后取得的。

[47] Appian, Civil Wars , 1.24.

[48] Plutarch, Life of Gaius Gracchus , 9.

[49] Appian, Civil Wars , 1.24; Plutarch, Life of Gaius Gracchus, 11.

[50] Appian, Civil Wars , 1.25.

[51] Plutarch, Life of Gaius Gracchus , 13.

[52] Plutarch, Life of Gaius Gracchus , 16-17; Appian, Civil Wars , 1.26.

[53] Sallust, Bellum Jugurthinum , 5.

[54] Sallust, Bellum Jugurthinum , 3.

[55] Sallust, Bellum Jugurthinum , 26.

[56] Plutarch, Life of Gaius Marius , 3.

[57] Plutarch, Life of Gaius Marius , 4.

[58] Plutarch, Life of Gaius Marius , 5.

[59] Plutarch, Life of Gaius Marius , 7. 马略似乎还取得了罗马贸易据点乌提卡的支持。乌提卡是位于阿非利加的重要港口,当地的居民肯定很多,他们有可能都很同情之前在战争中被杀的商人。读者可以参考萨Sallust, Bellum Jugurthinum , 63。

[60] Livy, Periochae , 67.

[61] Livy, Periochae , 67.

[62] 罗马人在进行人口普查的时候会根据财产多寡做出等级划分。请参考Dominic W. Rathbone, “The Census Qualifications of the assidui and the prima classis”,De Agricultura , 121-152, edited by Sancisi-Weerdenburg; Arthur Keaveney, The Army in the Roman Revolution, (Abingdon: Taylor and Francis, 2007)。

[63] Plutarch, Life of Gaius Marius , 34-35; Life of Sulla , 7-9; Appian, Civil Wars ,1.55-56.

[64] Appian, Civil Wars , 1.57.

[65] Appian, Civil Wars , 1.58-60.

[66] Plutarch, Life of Gaius Marius , 38-39.

[67] Appian, Civil Wars , 1.62-64.

[68] Appian, Civil Wars , 1.64-70; Plutarch, Life of Gaius

Marius , 41-42.

[69] Appian, Civil Wars , 1.71.

[70] Appian, Civil Wars , 1.71-74; Plutarch, Life of Gaius

Marius , 43-44.

[71] Appian, Civil Wars , 1.79-80.

[72] Appian, Civil Wars , 1.84-85.

[73] Appian, Civil Wars , 1.84-85.

[74] Appian, Civil Wars , 1.87-91.

[75] Appian, Civil Wars , 1.92-94.

[76] 史料中记载的某些数字有可能只是猜测所得,某几场战斗的数据还是欠缺的,而且大部分数字只反映了马略派的伤亡。

第四章 恺撒与庞培

公元前82年末,苏拉在罗马城中庆祝自己取得了内战的胜利。从九年前的同盟者战争开始,意大利半岛的居民陷入了自相残杀的境地,时人想必希望苏拉的胜利能够开启意大利的和平时代。在过去的五十年间,罗马社会频频发生暴力事件。任何罗马人都不难察觉,罗马已经遇到了严峻的问题,一再出现的暴力事件很难被当作偶然现象。因此,苏拉不仅想要杀死对手,还想改革罗马政治,根除这些乱象。

苏拉的办法是恢复旧秩序。他认为罗马政治中的民主成分就是症结所在,保民官不应该拥有不受元老院限制的权力,平民会议不应该掌握独立于元老院的立法权,元老们难以控制的大人物(比如马略和苏拉本人)也不应该出现。

于是,苏拉的改革限制了保民官的权力,尤其是立法权。他对元老的具体担任要求做出了更加详细的规定,各地总督必须向元老院负责。无形之中,苏拉把过去几十年内暴力冲突的责任归结于平民大众以及那些寻求民众支持的政治人物,元老院仿佛就是为罗马贮藏公共责任、军事经验、智慧和政治权力的宝库。苏拉改革计划的核心目标是设计出强大的贵族制政府。罗马有着走向民主制的可能性,但这种潜力早已被罗马社会的政治实践给限制住了。苏拉的改革更将为其套上又一重枷锁。[77]

苏拉改革的局限性反映了罗马人对社会、政治的基本看法。作为现代人,我们往往会很自然地认为政治动荡的出现是因为有社会问题导致了某些群体心存不满。然而,罗马人一般都认为政治动荡要归因于道德败坏。也就是说,他们觉得政治问题的实质是社会风气和社会等级的问题。

现代的历史学家们试图查明究竟是哪些社会、政治群体在破坏罗马政治的旧秩序,却没有得出什么令人信服的结论。[78]就连罗马军队也不是一个团结一致的政治群体,许多士兵都来自相对贫穷的农村地区。军队本身也算是一个基本的政治结构,同时还给士兵们提供了集体认同感,塑造了他们的纪律性,并且让他们有了相同的利害关系。但即便如此,军队也向来不是铁板一块。比如,在内战中,不同的政治派系显然分别得到了一部分军人的支持,有不少士兵都愿意坚定地为上层人物作战。而且,这些军人或多或少有一定的政治素养,不会无条件地听从上层领导的指挥,他们完全有可能以最强硬的手段表达出自己的独特观点。如果有必要的话,他们甚至会哗变。

罗马人没有根据政治或者经济利益而建立相应的组织,但这并不是因为他们缺乏政治、社会方面的想象力。这是罗马的政治文化所导致的结果,罗马人的处事方式就是这样。现代的西方人习惯于见到各种正式或非正式的政治或者社会组织,它们就是所谓的“公民社会”。但是罗马人从来不组建这种机构,他们办事情靠的是私交网络。[79]

这种私人关系网有助于巩固人们的社会地位。权贵自然拥有同为权贵的朋友,其他人则竭力地攀附权贵。人与人之间的亲疏远近以及相互的评价高低构成了另一套无比复杂的等级体系。[80]与此同时,这种社交网络也是利益分配的渠道。有权势者会通过这条渠道把自己掌握的资源分配给地位相近或者地位更低一些的朋友,以求巩固自己的势力。广交好友的上层人物总是能够求得其他权贵的帮助,完成自己力所不及的事情。年轻者需要年长者的引荐和支持,从而获得理想的职务。而受人提携者当然有投桃报李的义务,应当反过来提携其恩人的子孙或是朋友。

罗马的上层精英通常会广泛地结交精英阶层的朋友,但他们的视线并不局限于此,就算是大富大贵也不可能真的完全脱离社会中下层。穷人往往都想要知道哪里有工作机会、怎样能接触到富人手里的资源,他们迫切地需要别人的援助。而富人有必要扩展自己的社交网络,让人为自己办事或者提供信息(在没有大众传媒的年代,信息比现在更加宝贵)。这种利益交换的模式通行于罗马社会的每一个阶层。骑士是罗马社会中仅次于元老的精英人群,其中至少有某些人本就长期与国家机关打交道。但即便如此,对于骑士来说,高级官员的支持也仍然是相当有分量的筹码。地方上的商人乐于结交中央的高层人物,因为可以受到不少的恩惠。相应地,中央的高层人士无疑也能通过这些商人获取地方上的信息、人脉或者金钱。

举例而言,如果某人想要担任某个军职,他必须证明自己具备了相应的品性与经验,而这种东西只能通过旁人之口来证明。所以,他首先得拥有一些能够帮助自己的朋友。今天,在某些比较贫穷的地方,人脉关系依然是尤为重要的一个因素。那些地方的人们会注意自己认识哪些人,其中又有哪些人可能会为自己提供怎样的渠道或者资源。罗马的情况近似于此,关系网络跨越了不同的阶级。身处其中的罗马人虽然极其明白各自的社会地位,却并不会用阶级的眼光来看待问题。将领和士兵相互依存;农民需要取得地主的许可才能耕作土地,而地主需要农民来提供劳动力;罗马公民需要官员来行使权力,而官员又需要公民为其提供选票。

不过,尽管社会等级较低的人群并没有被排斥在外,但这种关系网终究更有利于罗马的精英们团结在一起。[81]精英们之间的个人友谊通常会很自然地演变成家族之间的关系,联姻就是一种巩固关系网的常见手段。为了缔结牢固的家族联盟,罗马的社会精英们常常把自己的女儿嫁给自己的同辈人(也有例外)。这种婚姻以家族利益为本,和爱情没有什么关系,其主要目的是结成联盟以及传宗接代。在这种大环境下,罗马人一般认为罗马男性就应该迎娶一位门当户对的女子,未婚的罗马男子往往也会考虑自己的朋友或者同事家里是否有合适的结婚对象。

罗马社会的关系网络既能巩固社会等级秩序,也能推动人们形成一致的社会、政治观点,并且让罗马的社会与政治密切地结合在一起。既然家族是罗马人开展社交活动的重要平台,那么不断延续下去的家族自然就会给一代又一代的成员带来相应的地位。由此,罗马的社会等级秩序得以和罗马人的家族一起长存。而某些家族的历史难免让一部分权贵认为自己理应享有某种独特的地位,政治、经济、社会领域的权力就这样融为一体,精英阶层之外的人很少能够出人头地。像马略和后来的西塞罗那样的所谓“新人”(homines novi)其实并不算是真正的异类,他们的家族本就属于贵族,只是阴差阳错地没有出过高官而已。这些数量很少的“新人”或许确实不像其他贵族那样拥有显赫的家族背景,但是其他的政治精英并不介意让他们担任要职。

正是罗马政治精英的这种高度统一的状态让他们在内战中做出了尤为残忍的暴行,因为在罗马人眼里,个人身份、社会地位、国家的价值观念都紧紧地依附于既有秩序和关系网络。换言之,挑战既有的政治秩序基本等同于直接威胁其政治对手的个人地位。因此,罗马政坛上的重大政治分歧往往会演变成紧张的个人恩怨。

在这种剑拔弩张的政治环境里,动用武力是需要付出高昂的政治代价的,苏拉派和马略派都冷酷地杀死了许多人。然而,一旦大开杀戒,高压政权就很难停下手来,他们很难说清楚自己杀人与否的标准究竟是什么。而罗马的政治精英之间有着千丝万缕的联系,罗马人不能像现代人一样用政党来划分敌我。内战固然迫使他们选择了阵营,但没有人会完全只效忠于某一边。无数的罗马贵族或是死于政治斗争或是遭到了流放,然而,他们当中有不少人其实是苏拉派元老的朋友或者家人。总是有人想要寻求某种程度上的和解,但同时也有人担心被流放者归来以后会威胁到自己现在掌握的权力。无论胜负,所有人都在斗争中受到了伤害,所有人都永远地失去了朋友和家人。在《荷马史诗》的传说当中,海伦在战争结束以后给墨涅拉俄斯(Menelaus)和忒勒玛科斯(Telemachus)喝下了忘川(Lethe)水,让他们得以忘却战争之苦。但罗马人无缘喝上这种神奇的水,无法忘记内乱带来的莫大痛楚。

一般说来,在内战结束以后,胜者会劝说败者接受现实。但是,罗马人刚刚经历的这场内战让太多的人死于非命,败者很难就这样善罢甘休。更何况,胜者还肆无忌惮地欢庆自己所取得的胜利。他们明明给罗马的街道、广场以及意大利的原野都带去了死亡,却声称这场血腥的杀戮恰恰拯救了饱受威胁的罗马社会。内战就这样给罗马造成了难以愈合的伤痕。败者虽然咽下了这口气,但或许只是因为他们暂时不得不如此而已。

恺撒和马略

内战给年轻的尤里乌斯·恺撒带来了不小的麻烦。他出生于公元前100年,在内战爆发的时候还很幼小,所以没有直接地牵涉其中。大概在公元前84年,恺撒迎娶了卢奇乌斯·秦纳的女儿科涅莉亚,而这位秦纳是马略将军故去以后马略派的一号人物,娶科涅莉亚为妻让恺撒和马略派的联系变得更加紧密。这显然是政治联姻,罗马贵族男性一般不会这么早结婚,很可能是某个人替恺撒定下了这桩婚事。虽然后来的恺撒几乎一直都沐浴在胜利的荣光之中,但这一次,他站在了失败者那一边。不过,尽管苏拉派和马略派的矛盾激烈到孕育出一场残酷的内战,但苏拉派仍然难以把恺撒的婚事怪罪到他本人头上。毕竟,他实在是太年轻了。苏拉试着劝说恺撒和科涅莉亚离婚。识时务者或许会接受苏拉的提议,但恺撒拒绝了。这个决定就必须由恺撒本人来负责了。[82]

假如我们以浪漫的眼光来看待,恺撒也许真的爱上了为他生下第一个孩子的科涅莉亚。然而,恺撒并不是一个忠于妻子的模范丈夫。恺撒的第二任妻子仅仅因为和某个渎神事件沾上了关系就被恺撒给休了,我们都知道恺撒有不少的情人。既然恺撒和科涅莉亚的婚姻是政治联盟的产物,那么他拒绝离婚的决定背后当然也有着政治目的。此时的苏拉派已经凭着武力成功地掌握了罗马政权,我们可以说恺撒公然违逆苏拉的行为展露了他的雄心壮志。接受苏拉的提议、背弃失败的马略派大概能够让恺撒的早年生活过得更加轻松一些,但是这种倒戈的做法会让他失去自己现在的非苏拉派朋友。更何况,就算恺撒真的选择了背叛马略派,苏拉派的许多人恐怕也还会怀疑恺撒的忠诚,恺撒未必能够顺利地融入苏拉派。因此,恺撒选择了继续忠于现在政坛上的边缘派别。

于是,恺撒当然就被苏拉列为需要杀掉的公敌。恺撒的这种叛逆行为让他有了一些恶名,引起了罗马政坛上许多人的关注,违逆苏拉是有很大风险的豪赌。不过,尽管恺撒本人被迫开始流亡,但苏拉派的内层圈子里还有恺撒的朋友。有人请求苏拉赦免恺撒,但这位独裁者起初并不愿意。最后,苏拉身边最亲近的朋友也请求他宽恕恺撒。于是,苏拉大概和恺撒一样仔细地做了一番政治考虑,然后勉强同意了他们的请求。据说,苏拉还曾痛心疾首地说出了这样的话:“这位恺撒抵得上无数个马略。”[83]

苏拉赦免恺撒的决定是非常现实的,他本来就不可能铲除所有和马略或秦纳有关系的人。但是,让年轻的恺撒重归政坛确实有着一定的风险,马略派或是同情马略派的遭遇者可能会由此看到希望。他们大概会想,等到恺撒羽翼渐丰,他也许能够打破苏拉留下来的政治局面。公元前68年,恺撒在他的姑母尤莉亚的丧礼上致辞,而尤莉亚正是马略的遗孀。[84]两年以后,时任建筑官的恺撒下令展出了马略的半身像。[85]显然,苏拉无法阻止人们追忆他的大敌马略。不过,在这个时候,苏拉本人早已离世。

苏拉死后

苏拉在公元前80年的执政官任期结束以后就正式放弃了公职。公元前78年,苏拉寿终正寝,他的死亡导致罗马政坛遭遇了一场短暂的内乱。就在公元前78年,执政官马尔库斯·埃米利乌斯·李必达和另一位执政官昆图斯·卡图卢斯(Quintus Catulus)发生了冲突,[86]矛盾很快升级为武力斗争。然而,捍卫苏拉的政治遗产的卡图卢斯得到了年轻的格奈乌斯·庞培的支持。而我们所熟知的这位伟大的庞培此时恰好掌握着一支军队,李必达被轻易地击败了。接着,庞培进军西班牙,准备对付那里的强敌。[87]

正当庞培在西班牙作战之时,斯巴达克斯(Spartacus)在公元前73—前71年领导的奴隶起义震动了意大利。虽然时至今日,斯巴达克斯都还是英勇反抗奴隶主暴行的象征,但我们其实并不了解斯巴达克斯以及他所率领的奴隶。李奇尼乌斯·克拉苏(Licinius Crassus)最后终结了这场叛乱。之后,从西班牙得胜归来的庞培消灭了剩下的一部分奴隶叛军。

斯巴达克斯败亡,庞培凯旋,罗马的政局再度稳定下来。公元前70年,庞培和克拉苏当选为执政官。他们都是久经考验、无可挑剔的苏拉派人士,而且还立下了辉煌的战功。[88]此时,罗马的元老们对自己的权势充满了信心。既然马略派引发的危机已经过去,元老们就决定撤除苏拉对保民官施加的过度限制,让人民的代表再次有权为人民发声。被流放的马略派人士也回到了罗马。换言之,在苏拉离职仅仅十年以后,罗马的宪法就恢复了苏拉掌权之前的旧貌。不过,这个时期的罗马元老有着更大的权威、更多的人数,他们的信心也胜于往昔。

在接下来的二十年内,元老们一直按照传统的方式统治着罗马。尽管仍然有不和的声音,但元老们大体上还是秉持着宽容的态度。例如,恺撒追忆马略的行为或许引得某些人提高了警惕,但至少这一时期的恺撒无法威胁到元老们的统治地位,那么元老们也就没有采取什么动作。对于共和国的最后一代人而言,马略和苏拉已经是历史上的往事,跟现在的罗马政治没有多少关联。然而,这最后的一代人同样经历过内战,他们不太可能会忘记罗马社会曾经承受的暴力伤害,其中至少有一些人认为自己有义务消灭所谓的共和国之敌。

内战本身就足以说明罗马政治精英们具有强大的韧性,因为传递着政权影响力的私人关系网并未毁于内战。这一方面是因为罗马社会没有别的运行政治权力的方式;另一方面是因为这种政治模式很灵活,可以因需而变。既然如此,那么罗马的政治精英们依然可以掌握权力。而且,他们还是保持着非常一致的状态,敌视异类,追求高度统一的文化。他们的政治讨论仍然以德为本,充满了老旧的话语。从政者几乎都因循守旧,尊重其他元老的权威。罗马的政治常常回顾祖先们留下的道德传统,而这种道德规范往往鼓励人们随大溜、反对创新、顺从于其他元老的价值观念。元老群体内部的竞争必须符合罗马的主流传统。虽然我们看到的史料经常渲染元老之间的道德、文化差异(所有文化高度统一的小型群体都经常如此),但是罗马政治精英的最大特点其实还是统一性。倘若他们觉得自己的统治地位受到了威胁,那么这些政治精英恐怕都会果断地选择动用武力。毕竟,在过去的几十年里,暴力已经帮助元老们取得了一次又一次的成功。

庞培的时代

在苏拉的时代结束以后,最有权势的罗马人是格奈乌斯·庞培·玛格努斯,也就是伟大的庞培。他在苏拉第二次进军罗马之时成为政坛上的一颗新星。在内战当中,庞培表现出色。及至苏拉取胜,庞培被派往阿非利加镇压负隅顽抗的马略派残党。回到罗马以后,他与卡图卢斯联手击败了李必达,然后又马上率军去西班牙对抗塞多留及其盟友。公元前71年,庞培再次返回意大利,刚好有机会处理某些试图逃离意大利的斯巴达克斯起义残部。到了公元前70年,庞培已经成为世所公认的杰出将领。所以,他当选为这一年的执政官,为其本就不同寻常的履历又添上了浓墨重彩的一笔。

卸任执政官以后,庞培并没有再次奔赴战场,而是留在了罗马。但是,在公元前67年,罗马面临着危机。有许多海盗特别频繁地活动于地中海,他们可能来自安纳托利亚南部海岸边的奇里乞亚(Cilicia)地区。地中海各岛屿以及沿岸的小聚落都受到了这些海盗的洗劫,他们神出鬼没,游走在地中海的各个区域。地方省份的总督难以将其绳之以法。这些猖獗的海盗甚至还有可能袭击罗马官员。据说,尤里乌斯·恺撒就曾经被海盗劫持过。当然,他们最后都付出了惨痛的代价。[89]为了根除海盗的威胁,罗马人出台了《伽比尼乌斯法》(Lex Gabinia),组建了一支有权在地中海各地行动的特别部队,奉命指挥这支部队的就是庞培。他需要在最多三年的时间内清剿这些横行霸道的海盗,为此,他可以调动巨量的资源。对于这条特殊的法律,许多元老其实是持反对意见的,因为原本就最为出众的庞培看起来可以在剿灭海盗的途中积攒起更加可怕的声威。

仅在三个月以后,庞培就宣布自己取得了胜利,奇里乞亚海盗被瓦解了。[90]凭着罗马的军事霸权,庞培从统治叙利亚的安条克(Antiochus)国王[即塞琉古王朝国王安条克十三世(Antiochus )]那里夺取了一部分土地,建立起新的殖民地,把至少一部分的奇里乞亚海盗安置在殖民地里。

此后,胜利的庞培直接朝着另一个更为宏大的军事目标前进。多年以来,本都国王密特里达提给罗马造成了不小的麻烦,苏拉当年就曾经出兵攻打密特里达提。自那以后,罗马将军卢库鲁斯(Lucullus)率军逐步打压了密特里达提的势力。但是,卢库鲁斯后来和部下闹翻了。密特里达提趁机进攻,击败了一支罗马军队。

看起来,这场战争一时之间难以分出胜负。于是,罗马人民想到

了庞培。公元前66年,《曼尼利乌斯法》(Lex Manilia)授权庞培负责

指挥东方的战事。[91]三年后,庞培极大地拓展了罗马人的势力。他

击败了密特里达提,攻占了本都,吞并了叙利亚,进入了犹地亚

(Judaea),洗劫了耶路撒冷。庞培建立的光辉功业标志着亚历山大的

继业者们创建的各个希腊化王国终于走到了穷途末路之时,只有统治

着埃及的托勒密王朝还在一边与罗马修好,一边苦苦支撑。

这一时期的罗马政局扑朔迷离。庞培有不少竞争对手和敌人,许

多地位显赫的元老不愿看到庞培长期手握重兵,比如卡图卢斯。他们

担心庞培立下的伟大功绩会让其他人难以匹敌,损害元老之间相对平

等的地位,创造出又一个马略,进而威胁正常的政治运作。公元前62

年,庞培凯旋。对于庞培在东方做出的安排,元老们充满了质疑。庞

培设立了一些省份,比如著名的叙利亚省,他还扶植了一些国王。至

少,这些君主除了罗马共和国以外同时也效忠着庞培本人。此时的庞

培就好像十年以后的恺撒一样,人们很怀疑这样一位了不起的将军是

否能够与共和国的传统并存,他莫大的权威和巨量的财富是否会威胁

贵族制的存在呢?

面对充满敌意的元老,庞培决定和尤里乌斯·恺撒联手。在公元

前60年的执政官选举中,他支持了恺撒。此外,庞培还拉拢了克拉

苏。他们三人组成了一个令人生畏的强大联盟。当选为执政官的恺撒

批准了庞培在东方的安排,让庞培的老部下得到了土地。恺撒则成了

高卢总督。

恺撒的举措是顶着不小的压力强行做出的,苏拉似乎一语成谶。

在公元前60年之前,恺撒并不算是罗马政坛上的风云人物。他一直都

勇于对抗专断的元老,捍卫罗马人的自由,但他从未得到过重要的兵

权。而且,恺撒看起来既不会也不能动员平民的力量来对抗元老。到

了公元前60年,庞培和某些元老之间的不和终于让恺撒抓住了一个罕

见的良机。他得到了庞培这样强大的盟友,然后理所当然地替庞培办

了事。恺撒的执政官生涯或许算是证明了他确实非同小可,而恺撒的

高卢之行更是让他的政治地位有了天翻地覆的变化。

庞培依然是罗马政界举足轻重的大人物,我们在前文看到的那一

起街头暴力事件就很好地说明了这一点。镇压完暴动以后,庞培在公

元前52年当选为前所未有的唯一执政官。这次事件的“背景”可以追

溯到公元前63年的喀提林阴谋。在那一年,西塞罗是执政官,他在之

前的选举中战胜了另一位知名的罗马贵族卢奇乌斯·塞尔吉乌斯·喀

提林(Lucius Sergius Catilina)。于是,喀提林在公元前63年继续参

选下一年的执政官,但西塞罗表示反对,喀提林再次失败了。选举结

束以后,西塞罗发现了一个阴谋。据说,喀提林正计划着颠覆元老

院、谋杀西塞罗,从而夺取权位。[92]喀提林只好逃离了罗马,去找

集结于伊特鲁里亚(Etruria)的一支军队。喀提林的拥护者也试图在夜

里出城,但被西塞罗的人给拦住了。他们的信件暴露了喀提林联系高

卢部落阿洛布罗基人(Allobroges)一起造反的企图。既然证据确凿,

西塞罗就召开了元老院会议,宣布喀提林阴谋败露。[93]

在之后的又一次会议上,元老们讨论了被逮捕的这些喀提林党羽应当受到怎样的惩罚。[94]一些元老主张立刻将其处决,因为国家正处于危亡之际,加图就是其中的一名代表。恺撒则强烈反对这种做法,他认为完全可以把这些人囚禁起来,等到平定风波以后再按照正常的法律流程来处理,但他没能说服大家。[95]许多元老都在赞美西塞罗,而他本人显然还期待着第二年归来的庞培将军也会认可自己的做法。毕竟,西塞罗是庞培的忠实拥护者。[96]然而,庞培正受到这些元老的排挤,他无意在这种时候主动去和元老们站在一起。西塞罗大概非常惊讶地发现自己陷入了政治困境,他对喀提林阴谋所作的演说词很快就出版了,但他的名声依然不见起色。他还想找一位听话的诗人来歌颂自己的成就,却再次失败。[97]他只好亲自创作了一首长诗,描写自己在执政官任上的所作所为。不幸的是,这首诗的内容没能完整地流传下来。[98]

察觉到西塞罗的地位不稳以后,他的对手开始进攻了,克洛狄乌

斯就是其中的一员。他背后的家族或许是罗马城中最为显赫的名门。

[99]克洛狄乌斯和西塞罗之间的矛盾源于当年的一起渎神事件。据

说,克洛狄乌斯现身于只有女性能够参加的善良女神(Bona Dea)节。

[100]因此,他被诉以渎神之罪。倘若罪名成立,他会被判处死刑。尽

管西塞罗和克洛狄乌斯原本是朋友,但西塞罗却给出了证据证明克洛

狄乌斯确实在犯罪现场。据说,克洛狄乌斯最后花了很多钱收买陪审

团才保住了自己的性命。

后来,克洛狄乌斯推行法律流放所有未经审判而杀死罗马公民者(很像格拉古当年出台的法律)。看起来,他这项法律的主要针对目标其实就是西塞罗。克洛狄乌斯还纠集人手控制了会场和城里的其他公共场所,不少贵族都抨击他的这种做法,但保守的元老们并没有做出什么反制措施,庞培和恺撒也都没有站出来为西塞罗说话。西塞罗只得开始流亡。

为了庆祝西塞罗的离去,克洛狄乌斯摧毁了他的房子,在原址上

设立起献给自由的圣坛。这个举动有着明显的象征意义。[101]克洛狄

乌斯在保卫罗马人民自古以来的自由,罗马人最看重的权利大概就是

免受专横的官员施暴的权利。虽然我们今天看到的史料全都很仇视喀

提林及其党羽,但喀提林的阴谋似乎确实有着一定的民意基础,伊特

鲁里亚地区的叛乱或许可以被视作证据。虽然即刻处决喀提林党羽的

行为发生在所谓的紧急状态下,但普通的罗马公民仍然有可能认为这

是暴行。

公元前57年下半年,凭着庞培的帮助,西塞罗在懊悔中回到了罗

马。就在之前的这一年内,庞培和克洛狄乌斯发生了矛盾。所以,西

塞罗的返回大概主要是因为庞培想要西塞罗回来帮助他限制克洛狄乌

斯。现在,西塞罗还有了一位叫作阿尼乌斯(Annius)·米洛的元老朋

友可以一同对抗克洛狄乌斯,正是米洛的人阻止了克洛狄乌斯妨碍西

塞罗回归罗马。[102]

公元前53年,克洛狄乌斯和米洛都在参加竞选。于是,暴力事件

再度发生,并且最终导致克洛狄乌斯遇害。西塞罗在《为米洛辩护》

(Pro Milone,这篇演说词出版了,但西塞罗或许并没有公开演说过)中

声称米洛并非有意前去寻衅,只是恰巧和克洛狄乌斯等人一起走在前

往罗马的路上。然后,双方开始斗殴。据西塞罗所说,米洛的拥护者

在自卫的时候意外杀死了克洛狄乌斯。[103]消息传到了罗马,克洛狄

乌斯的拥护者们群情激奋,怒而进攻元老院。他们大概怀疑许多元老

都在暗地里支持米洛的杀人恶行(或许确实如此),元老院被烧毁了。

元老们只好任命庞培为公元前52年的唯一执政官,让庞培带兵镇压街

头的暴动群众。之后,米洛受审并被放逐。也许他是被元老们当作牺

牲品给推了出来,而庞培则又一次成了罗马政治秩序的捍卫者。

公元前53年和公元前52年的一系列事件最后促成了庞培和较为保

守的那部分元老之间的和解。元老们现在承认庞培是享有独特地位的

将领及政治领袖,共和国的安全需要庞培来加以维护。不过,就算到

了这个时候,庞培也仍然只是共和国众多伟大将领中的一员。他和西

庇阿·阿非利加努斯(Scipio Africanus)、西庇阿·埃米利阿努斯并

没有本质上的区别。庞培一直都坚决支持独裁者苏拉的政治遗产,维

护着元老院的权威。他或许是最伟大的元老,但他终究还是一位元

老。

然而,没过两年,罗马又走到了内战的悬崖边缘。公元前50年下半年,恺撒率军南进。此前,他已经在高卢征战近十年,取得无数战果。现在,凯旋的恺撒在卢比孔河畔安营扎寨。公元前49年1月10日,恺撒渡过卢比孔河,从他统治的省份来到了意大利。罗马即将迎来又一场内战。

恺撒的意外之战

以传统的“伟人”视角来看,尤里乌斯·恺撒堪称伟人中的伟人。19世纪的一些传记作家与历史学家偏爱历史上的明星人物,在他们眼里,恺撒审视了晚期共和国的所有危机,洞察了举步维艰的罗马政权,然后抓住了关键的历史机遇。[104]德国哲学家黑格尔认为恺撒是体现时代精神、推动历史前进的重要历史人物。[105]然而,到了20世纪,追随伟大领袖的美好梦想反而孕育出种族灭绝的骇人噩梦。这些暴虐的独夫将自己的形象塑造为恺撒,而人们眼中的恺撒也被塑造成了暴虐的独夫。[106]

恺撒天资过人,他是出色的作家、优秀的政治家、卓越的演说家,也是才华横溢的将军。和其他的许多罗马人一样,他接受过完备的教育,拥有远大的抱负。但恺撒的志向更胜常人,[107]很少有人真的想要立下匹敌亚历山大大帝的丰功伟绩。幸运的是,也很少有人真的拥有追逐这种梦想的机会,而恺撒恰恰二者兼备。或许,恺撒之无情也胜过旁人。作为一个伟人,恺撒的一生充斥着死亡与毁灭。公元前49年的事件导致一场大战爆发,进而动摇了罗马共和国的政治局面,乃至将其终结,深刻地影响了历史的进程。或许,恺撒打响内战的原因是他有了一个伟大的想法,打算给罗马带来一场彻底的改革,但从他本人的作品以及其他有关恺撒的著述来看,我们很难说这种想法到底是什么。

恺撒的确实行了一些改革,这些改革主要是在公元前46年以后,

因为这个时候他终于有时间来好好地处理一下军务以外的事情了。例

如,他改革了历法、元老院,还招募了大量的新元老。也许更能体现

他雄心的是市中心新广场的建设,在这里,他建造了一座献给维纳斯

的神庙。对于自己的拥护者,恺撒也很大方,他调整并且提升了大概

三百年前定下的军队薪酬水平。今天的意大利北部原先是高卢人的土

地,恺撒让这个地区的居民也拥有了罗马公民权。他还设法保障了粮

食的供应,并且做出了一些改革,令有资格享有粮食供给的公民数量

从三十二万下降到了十五万。这个举措或许不太受人欢迎,但恺撒又

推出了新的殖民计划,让他的老部下和某些意大利的罗马贫民从中受

益。[108]然而,恺撒的政策终究是相当保守的。在他最终打赢了内

战,击败了绝大多数的庞培派势力以后,他并没有提出什么不合传统

的计划,而是主张调集大量人力、物力进攻叙利亚以东的帕提亚帝

国。

内战之火引燃于公元前49年1月恺撒渡过卢比孔河之时,随后蔓延

至整个地中海世界。标志着内战终结的事件大概是公元前46年4月加图

自戕,或者公元前45年3月西班牙的蒙达(Munda)之战。我们不禁会

想,领导权的争夺究竟为什么会演变成内战呢?恺撒给出的理由乍一

看有些荒谬。在公元前50年,恺撒和庞培之间的斗争愈演愈烈。此

时,恺撒的代言人是保民官。随着事态渐渐明了,这些保民官意识到

双方无法达成妥协,于是就逃跑到恺撒那里去。恺撒最初说他率兵进

攻就是为了维护这些保民官的权利。然而,假如这些保民官一开始就

不站在恺撒的立场上,那么他们的权利也就不会受到威胁了。

在恺撒渡过卢比孔河之前,元老们召开过一次会议。除了二十二

名元老以外,所有人都赞成让庞培等人与恺撒和解。换言之,我们可

以说绝大多数元老都不希望双方之间的矛盾升级为内战。随着战争的

阴影越来越近,公元前50年的核心分歧点已经缩小到恺撒的尊严

(dignitas)问题。显然,拉丁语的“digintas”可以翻译为英语的

“dignity”,表示“尊严”。但这个译法没有抓住拉丁语原文的全部

内涵,“地位”或许更为贴切。各种各样的关系网络是罗马社会运行

的基础,在这样的社会里,人的地位有着非常重要的社会与政治意

义。没有地位的人什么也不是,既无法出手帮助自己的朋友,也无力

打击其对手。也就是说,恺撒绝不是单单为了自己的面子而把整个罗

马世界都拖入了内战的泥沼。[109]

十年以前,恺撒才刚刚开始征服高卢。他固然和庞培、克拉苏结

成了政治同盟,但他显然是较为弱势的一方。等到十年过去,这三个

人都有了不小的变化。公元前53年,克拉苏在和帕提亚人交战之时死

于美索不达米亚北部的卡莱(Carrhae);庞培进一步增强了自己的政治

实力;而恺撒则在战争中得到了财富,并且成了举世闻名的伟大征服

者。对于罗马人而言,高卢人几乎是来自传说故事里的奇特敌人,他

们的服饰、语言、文化都和罗马人截然不同。[110]从高卢凯旋的恺撒

已经是一位富有而伟大的人物,他期待着自己能够像罗马历史上的其

他征服者一样得到万分的尊崇。

然而,在公元前50年,恺撒究竟要怎样归来成了一个大问题。元

老院里有不少人敌视恺撒,这些人还颇有信心地与庞培联起了手。假

如恺撒不以官员之身回到罗马,那么他很可能会遭到起诉。但如果他

以执政官的身份返回,他的敌人就完全无从下手了。早在公元前52

年,米洛和克洛狄乌斯的暴力事件刚刚结束的时候,十位保民官就出

台了一项法律,允许恺撒享有不在场参选执政官的特权。倘若恺撒真

的能够顺利地在不在场的情况下当选,那么人们就会产生新的疑问,

因为恺撒的这种做法会让他在事实上免受法律的约束,而法律恰恰是

共和国的基石。元老们向来有权质疑官员的行径、起诉违法的官员,

但从另一个角度来看,给予恺撒特权的法律本就是用来制衡元老的。

也就是说,让恺撒破例的话会令恺撒超然于共和国制度之外,但如果

不让恺撒破例就违背了共和国制度(至少在明面上)的终极原则。

不过,这些法律细则的背后终究是政治。恺撒及其追随者们担心他的对手这次打算给其施以致命的一击—羞辱恺撒,摧毁恺撒的政治及个人影响力。元老院则担心恺撒这样地位极高的个人会不服从元老们的集体决定,不合于苏拉时代以后共和国制度的主导方针。元老们已经勉强给捍卫元老院三十年的庞培破了一次例,但恺撒的敌对势力更强。而且,先上位的庞培现在成了元老们可以倚靠的支柱,因为庞培不会允许其他人享有和他一样的地位。

恺撒要求免受私敌攻击的理由是非常充分的。作为高卢的征服者,恺撒当然希望共和国能够给予他应得的尊重与荣耀。而在恺撒的对手看来,恺撒早就是一个令人生厌的家伙,他在高卢赢得的财富、威望、人心(尤其是大量部下的忠心)只会被用来攻击元老(以及庞培)所掌控的共和国。否认元老或者元老院的权威就等同于挑战共和国(res publica)本身,也就等同于发起革命当独夫。然而,如果恺撒真的按照其对手的要求放弃了官位,那么他很有可能失去自己的政治生命或者真的丧命。毕竟,过去的历史早已反复地证明了元老会不惜一切代价铲除任何挑战其权威之人。

恺撒的地位并不是只与恺撒本人有关的私事。他已经在身处高卢期间建立起一个庞大的私人关系网络。士兵、军官、提供补给的商贩、蒙受过恺撒恩惠之人、在元老院里代表恺撒利益之人全都位于这张关系网内。许多人都为恺撒出过力,他们期盼着恺撒能够继续向其输送政治利益。如果恺撒遭受了羞辱或者失去了他的政治影响力,那么这些人就得不到回报了。所有罗马人都不是孤立的存在,每个人的地位都关乎他人的利益。一人得道,鸡犬升天。反之,覆巢之下,安有完卵。恺撒决定站出来反对元老们践踏保民官的权利就是因为如果他倒下了,还有很多人必定会受到牵连。恺撒等人深知历史上元老们动用武力的先例,他们这次的对手看起来也不会手下留情。归根结底,妨碍着恺撒归来的不是法律规定,而是政治互信。

罗马人走入了僵局。一些元老或许确实想要开战,但他们的准备严重不足。随着战争的逼近,元老们开始匆匆忙忙地召集部队,但直到恺撒渡过卢比孔河的时候,他们的兵力都还很弱小。疏于防备的原因大概是过度自信,也许他们觉得恺撒最后一定还是会妥协的。然而,恺撒凭着他著名的“迅捷”(celeritas)行动打得对方措手不及。不过,就算恺撒已经率军行进在意大利的土地上,他也仍然试图和对手展开谈判。这场危机出其不意。元老们低估了恺撒。

恺撒发动的这场战争是一个意外。恺撒进军只是为了解决某个非常具体的问题:他本人以及他的追随者应该如何在共和国里自处。他们从未威胁过共和国的存在,只不过是在受到元老院内一个派系的排挤和威胁以后为自己的利益发声而已。这场战争仅针对个别人,庞培派人士很快就逃离了意大利,而罗马的其他元老并未受到伤害,恺撒和这些人没有矛盾。在内战中获胜的恺撒与之前的苏拉或者马略都完全不同,他原谅了自己的敌人,希望求得和平。他没有杀人树敌,而是让这些失败者回到了元老院,像以往一样正常地议事,因为这些人都属于元老院,是共和国必不可少的一部分。恺撒无意毁灭共和国。当然,恺撒的独特地位会损害其敌人的利益,让他的朋友获得好处,但这本就是共和国生活的常态。

五年后的公元前44年3月,恺撒长期统治罗马的地位给他招来了祸害,一些人严重质疑恺撒掌握的莫大权威是否能够与共和国制度并存。在这几年的时间里,共和国政治的运行已经因恺撒的存在而发生了扭曲。不仅如此,恺撒更计划着在东方大动干戈。假如他能够胜利班师,那么他的权势就足以逼迫共和国的所有传统精英都屈服在他的面前(虽然他们可能已经屈服了)。恺撒就是问题所在,解决之道一目了然,恺撒之死想来会让共和国的政局恢复原貌。元老们的顾虑一以贯之:在公元前49年,他们因此不愿让恺撒以执政官之身回到罗马;在公元前44年,他们同样因此悍然刺杀恺撒。

得手以后,行刺者离开了庞培剧院,高高举起手中染血的匕首,喊出了西塞罗的名字。他们让西塞罗来掌舵并非只因为他是名声在外的资深元老,还因为西塞罗本身就代表着一个传统。刺杀恺撒的行为近似于西塞罗当年清除喀提林党羽,都是为了在非常时刻挽救共和国而采取的血腥手段。西塞罗认为自己的做法延续了自格拉古时代以来的暴力传统。将近一百年以前,提比略·格拉古被人殴打致死;现在,卡西乌斯(Cassius)和布鲁图斯再次继承了元老的传统,谋杀了一位共和国的官员。在行刺者看来,谋杀恺撒只是又一次体现了罗马人不惜以武力保卫罗马秩序的光荣传统。

[77] 这些年来,人们对罗马政治的本质争论不休,开启这场讨论的是弗格斯·米勒(Fergus Millar)。他发表了一系列文章,认为罗马的宪法形式以及政治实践都属于民主制。请参考Fergus Millar, “The Political Character of the Classical Roman Republic”, Journal of Roman Studies , 74(1984): 1-19; “Politics, Persuasion and the People before the Social War (150-90 B.C.)”, Journal of Roman Studies , 76 (1986): 1-11; “Political Power in Mid-Republican Rome: Curia or Comitium?”, Journal of Roman Studies , 79 (1989): 138-150。米勒提出的许多观点都已经遭到了有力的反驳,例如Henrik Mouritsen, Plebs and Politics in the Late Roman Republic (Cambridge, UK: Cambridge University Press,2001); Karl-Joachim Hölkeskamp, Reconstructing the Roman Republic: An Ancient Political Culture and Modern Research (Princeton, NJ, and Oxford: Princeton University Press, 2010)。

[78] 例如Christopher S. MacKay, The Breakdown of the Roman Republic: From Oligarchy to Empire (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009), 8; Laurence Keppie, “The Changing Face of the Roman Legions (49 BC-AD 69)”,Papers of the British School at Rome , 65 (1997): 89-102; Arnold Toynbee, Hannibal ’s Legacy: The Hannibalic War’s Effects on Roman Life (Oxford: Oxford University Press, 1965)。此外,Peter A. Brunt, The Fall of the Roman Republic and Related Essays (Oxford: Oxford University Press, 1988) 对早期的各种理论进行了全面的批判,值得参考。

[79] 既然罗马社会里不存在现代的各种民间组织,那么私交网络大概就是罗马人表达诉求的一个重要渠道了,其地位很可能比现代的民间组织更高。关于通过私交网络治理国家的例子,请参考Patrick Chaba and Jean-Pascal Daloz, eds., Africa Works: Disorder as a Political Instrument(Oxford and Bloomington: Indiana University Press, 1999); Patrick Chabal and Nuno Vidal, Angola: The Weight of History (London: Hurst, 2007)。关于当代阿非利加的私交网络,请参考Salwa Ismai, Political Life in Cairo’s New Quarters: Encountering the Everyday State (Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2006)。

[80] 关于等级和社会地位,请参考Francis X. Ryan, Rank and Participation in the Republican Senate (Stuttgart: Steiner, 1998), 52-71。

[81] 我们或许可以设想罗马的中下层民众会借助于这种关系网来组成某些活动于特定社会经济群体内部的互助组织。

[82] Plutarch, Life of Julius Caesar , 1.

[83] Suetonius, Divus Julius , 1.

[84] Plutarch, Life of Julius Caesar , 5.达到一定年纪、拥有一定地位的罗马女性有时候有资格享有丧礼献词。

[85] Plutarch, Life of Julius Caesar , 6.

[86] Appian, Civil Wars , 1.105-106.

[87] Sallust, Historiae , 1.77; Appian, Civil Wars , 1.108-115.

[88] 庞培的履历很独特。他不像其他人一样担任过较低级的官员,所以理论上没有参选执政官的资格。罗马的精英们灵活地应用了罗马宪法,省略了一般的法律要求,让明显不合要求的庞培得以当选执政官。

[89] Plutarch, Life of Julius Caesar , 1-2.

[90] 关于古代的海盗,请参考Philip De Souza, Piracy in the Graeco-Roman World (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999)。

[91] 关于这些事件,我们所掌握的信息大多来自西塞罗为这条法律所做的演

说De Imperio Cn. Pompei 。

[92] Sallust, Bellum Catilinae, 31; Cicero, In Catilinam , 1.

[93] Cicero, In Catilinam , 3.

[94] Cicero, In Catilinam , 4.

[95] 这场争论是Sallust, Bellum Catilinae 的核心内容。

[96] 请参考西塞罗《论格奈乌斯·庞培的军权》(De Imperio Cn. Pompei)和《论土地法》(De Lege Agraria ) 。

[97] Cicero, Pro Archia .

[98] Cicero, De Consulatu suo .

[99] 关于克洛狄乌斯,请参考W. Jeffrey Tatum, The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999)。

[100] Suetonius, Caesar , 9-10; Plutarch, Life of Caesar , 9;

Plutarch, Life of Cicero , 28-29.

[101] Cicero, De domo suo . 西塞罗还对克洛狄乌斯的姐妹展开了异常猛

烈的人身攻击,Pro Caelio 。

[102] Cicero, De domo suo 对此有详细的描述。

[103] Cicero, Pro Milone .

[104] 例如James A. Froude, Caesar: A Sketch (London: Harper and

Brothers, 1890)。

[105] Georg W. F. Hegel, The Philosophy of History (New York:

Cosimo, 2007 [German ed., 1899]), 19-20.

[106] Christian Meier, Caesar (New York: HarperCollins, 1995),

18-20.

[107] 关于恺撒的抱负,请参考Montaigne, Essays Ⅱ 36, Michael

Andrew Screech, ed. and trans., Michel de Montaigne: The Complete

Essays (London: Penguin Books, 1987), 855。

[108] Suetonius, Caesar , 40-44. 也可参考Martin Jehne, Der Staat

des Dictators Caesar (Cologne: Böhlau, 1987)。

[109] Caesar , Bellum Civile , 1.7-9. Meier, Caesar , 18-20.

[110] Caesar , De Bello Gallico, 1.1的开头就是一句特别著名的拉丁语“Gallia est omnis divisa in partes tres”(高卢人被分为三部分)。这句话的内容很明确,语气很果断,但其实说明了罗马人对高卢人的地理分布一知半解。

第五章 穆提纳:共和国的最后一战

公元前43年春,尤里乌斯·恺撒死后一年,五支罗马军队集结于意大利北部平原城市穆提纳(今天的摩德纳)附近,迪奇穆斯·布鲁图斯(Decimus Brutus)被困在城中。围攻此城的是马克·安东尼,他指挥着至少四个军团的精兵和一大批应召入伍的新兵。此时的屋大维年纪尚轻。他本是恺撒的甥外孙,在恺撒死后成为恺撒的养子。他和执政官奥卢斯·希尔提乌斯(Aulus Hirtius)组成了联军,在一旁骚扰安东尼,等待解救布鲁图斯的机会。在他们的东南方,另一位执政官维比乌斯·潘萨(Vibius Pansa)正在小心地率军靠近,准备向他们增援。希尔提乌斯、潘萨和屋大维计划在会师以后与安东尼展开决战。公元前43年4月,他们击败了安东尼。

罗马的元老们大事庆祝了一番。看起来,安东尼战败意味着他们已经顺利地实现了暗杀的战略目标,终于摆脱了尤里乌斯·恺撒的阴影,恢复了自己应有的权威。穆提纳之战似乎标志着恺撒之死引发的政治风波已然结束。自苏拉上台以来,罗马人古老的传统秩序一次又一次地战胜了各种各样的艰难险阻,这一次仿佛也不例外。但元老们错了,穆提纳之战的胜利并不意味着古老的罗马共和国的命运再度返回正轨,意大利北部平原上的这场战斗未能彻底清除恺撒的遗产。在接下来的日子里,元老们目睹了胜利骤然化为失败的惨状,穆提纳之战竟然成了风雨飘摇的罗马共和国的最后一战。

恺撒的遗产

尤里乌斯·恺撒以终身独裁官的身份统治了罗马,共和国高级官员以及地方总督的“选举”都由恺撒主导,他已经提前指定了未来几年的人选。前文提及的公元前43年的执政官希尔提乌斯和潘萨、战略要地山内高卢(Gallia Cisalpina)的总督迪奇穆斯·布鲁图斯都是由恺撒亲自任命的。然而,迪奇穆斯·布鲁图斯参与了刺杀恺撒的行动。恺撒死后,这两位执政官也都率军去支援他对抗自命为恺撒继承者的安东尼。恺撒对于地方省份的安排最后反倒帮助了那些和恺撒或者所谓恺撒继承者作对之人,其中的一部分人甚至曾经与恺撒本人非常亲密,比如希尔提乌斯。随着恺撒的死亡,他生前建立的政治关系烟消云散。现在,每个人都必须重新站队。

恺撒之死让罗马的局面变得云谲波诡。马克·安东尼仅在名义上控制着罗马,他是恺撒的副官,也是公元前44年的执政官。凭着暗含武力威胁的政治压力,安东尼说服行刺者们撤离了罗马,为自己创造了一个喜忧参半的局面。他肯定知道迪奇穆斯·布鲁图斯会直接前往山内高卢,控制当地的军团。换言之,安东尼放任自己的敌人获得了武装力量。但迪奇穆斯·布鲁图斯和其他行刺者们离开罗马以后,安东尼有了准备的时间。

安东尼的政治资源不多,而密谋刺杀了恺撒的是一股拥有军队的强大势力。安东尼缺乏组织、没有军队,很可能也没有多少资金。他只能勉强与行刺恺撒的元老们保持脆弱的和平状态,暂且拖延时间,在一定程度上维持住罗马的稳定。身为恺撒的亲信,安东尼稍有不慎就会沦为众矢之的。

既然行刺者们已经离开,罗马的局势便得以平静下来。即使是在

恺撒遇害以后,罗马的平民也仍然忠于恺撒,对行刺者们充满敌意。

但后者的离去让平民无从下手,矛盾的爆发被推迟了。各方势力开始

运用自己的手段,展开各种各样的交涉。从3月下旬开始,一直到5

月,大家甚至都不是很确定自己需要加入某个“阵营”。似乎各方势

力很有可能在恺撒死后达成一致,确立一个稳定的政局。也许,人们

会原谅行刺恺撒者,安东尼的政治前途也不会遇到阻碍。恺撒死后的

罗马已经没有了牢固的政治同盟,曾经受到恺撒恩惠或者与恺撒亲近

之人不必听从安东尼的指挥,罗马精英群体当中几乎无人想要为恺撒

报仇或者把行刺者送上法庭。罗马政治变幻莫测。人们选择阵营的原

因是很难料定的,安东尼不能简单地断定当初听命于恺撒的人现在也

会接受他的领导。许多人很有可能更愿意看到恺撒死去,因为他们终

于不必向恺撒效力了。他们也许本就期待着摆脱独裁者的掌控,享受

元老的传统地位。

刺杀恺撒的主谋马尔库斯·尤尼乌斯·布鲁图斯和盖乌斯·卡西乌斯仍然留在了罗马城附近。4月下旬,迪奇穆斯·布鲁图斯抵达了山内高卢。在公元前4世纪,意大利北部的这块土地仍被高卢人占领。后来,这里成为恺撒征服高卢乃至集结军力南下意大利的基地,驻扎在这里的军团离罗马最近。在恺撒死后扑朔迷离的政治环境下,山内高卢无疑特别重要。

就在行刺者们静观其变的时候,安东尼正在竭力寻找可用的资金,比如恺撒的个人资产以及罗马的国库。军事资源是更大的问题,他试图联系分散在意大利各殖民地的恺撒旧部。此时还很可疑地恰好有谣言称色雷斯(Thracia)的吉泰人(Getae)正打算入侵罗马,这让安东尼得以在马其顿组建起一支应急部队。[111]而且,马其顿本就是恺撒集结东征部队的地点。

掌控了马其顿的军团并且确认了吉泰人不会前来入侵以后,安东尼不必亲自奔赴马其顿。他派人替自己去把士兵们带回意大利。到了10月,安东尼的军队已经抵达了意大利南部的布伦迪西翁[Brundisium,即今天的布林迪西(Brindisi)]港。

此时,罗马的政局已然变得较为明朗,脆弱的和平即将终结。公

元前44年5月24日,恺撒遇刺的两个月后,有传言称安东尼想要推翻恺

撒对各个省份的安排,夺取地方的权力,掌握当地的大军,然后彻底

铲除异己,首当其冲的当然就是迪奇穆斯·布鲁图斯。6月初,安东尼

开始行动。[112]他成功地通过平民会议的投票剥夺了迪奇穆斯·布鲁

图斯的权力,卡西乌斯和马尔库斯·布鲁图斯都被派去负责处理粮食

供给的事务,必须离开意大利。另一位执政官普布利乌斯·科涅利乌

斯·多拉贝拉本有可能给安东尼造成很大的麻烦,但他得到了统治叙

利亚省五年的权力,享受着这份难得的荣耀。马其顿被正式地移交给

安东尼的弟弟盖乌斯·安东尼乌斯(Gaius Antonius),而安东尼本人

则取代了迪奇穆斯·布鲁图斯,成为山内高卢的总督。此时,如果单

论合法兵权,安东尼和多拉贝拉掌握的军力是非常充足的。

按照传统,安东尼做的这些事情原本都应该由元老来决定。因此,元老们怒不可遏。但这两位执政官顺利地压住了元老的反对意见,元老们无力发动群众来攻击安东尼,而安东尼却可以通过平民会议来实现他的政治目标。或许,他真的很受民众支持;或许,他成功操纵了民意。凭着执政官和平民会议的权威,安东尼让罗马的宪法为己所用,他的对手几乎不能合法地加以阻碍。于是,许多元老都开始拒绝出席元老院会议,以此表示抗议。

安东尼的这一系列举动必定反映了他的政治判断。他认为他的对

手并不打算放过他。也许,暗杀恺撒只是他们计划中的第一步而已。

安东尼的总督职位让他得以远离罗马,避免受到敌人的起诉,安全地

等待政治气候的变化。不仅如此,高卢还有可能成为安东尼的基地,

让他复制公元前59年以后恺撒的人生轨迹,最终向罗马发起进攻。他

的敌人也许把安东尼看作了第二个恺撒,而安东尼或许也意识到了自

己的危险处境。行刺恺撒者恐怕不会介意再诛杀另一个暴君,脆弱的

和平就此崩溃。

在3月的月中节,马尔库斯·布鲁图斯高高举起了手中沾满鲜血的

匕首,呼喊着西塞罗的名字,但西塞罗本人很可能会感到意外。从保

存至今的大量信件与演讲稿来看,没有证据表明西塞罗知道他们打算

刺杀恺撒。更何况,西塞罗向来不是一个羞于自矜自伐之人。如果不

是真的不知情,他大概不会只字不提。暗杀发生以后,西塞罗一度离

开罗马又再次返回,他难以决定自己是否要逃离意大利。不过,西塞

罗同时也在积极地与各派势力打交道。他一边尽量地帮助行刺者,一

边又在公共场合与安东尼保持着亲密的关系。但这种亲密只是表象,

他完全不信任安东尼。

9月1日,安东尼坚决要求所有元老都来参加会议。西塞罗据说有

要务缠身,只得在第二天安东尼缺席的时候来到元老院。趁此良机,

他发表了著名的十四篇《反腓力辞》(Philippicae,全十四篇,出版于

公元前44年9月至公元前43年4月末)中的第一篇,向安东尼发起了攻

击。他将这些演说比作三百年以前古希腊演说家、政治家狄摩西尼

(Demosthenes)对马其顿国王腓力二世的驳斥,所谓的“反腓力辞”就

是由此而来。当年,狄摩西尼为了希腊的自由慷慨陈词;现在,西塞

罗也宣称他是为罗马的自由而战。

在9月的这篇演说词中,西塞罗尚且表示自己与安东尼是朋友,彼

此之间多有友好往来。然而,这次演说无疑是宣战声明。在后续的演

说当中,西塞罗的言辞更是变得越发尖锐。[113]他企图把元老们团结

起来,带领他们战胜安东尼,彻底颠覆恺撒开创的政治局面,让元老

们重新主宰罗马政治。也就是说,暗杀恺撒并没有实现元老们的既定

目标,而西塞罗想要完成这项未竟的事业,恢复元老的统治地位。安

东尼成功地在元老们反对的情况下重新分配了各地方省份的支配权,

这就足以说明行刺恺撒的目标确实尚未达成。现在,妨碍旧秩序复原

的罪魁祸首是安东尼。于是,西塞罗打算摧毁安东尼的政治权力,他

也许已经决意要再度动用暴力。

过了一阵子,安东尼做出了针锋相对的回应。在罗马人看来,元老和元老之间应当是团结友爱、互相尊重的。因此,罗马政界人物的言辞通常都比较和善。然而,安东尼和西塞罗其实已经正式决裂了。发表演说以后,西塞罗回到了自己的别墅,以免在罗马的街道上与安东尼等人发生暴力冲突。西塞罗已经公然表示,等到安东尼在年末卸任执政官以后,他对行刺者做出的举措必定会遭到追究,他对地方省份的安排也会以威胁共和国论处,人们不会坐视安东尼独揽大权,西塞罗及其追随者都会勇敢地在罗马城中捍卫自由。

根据6月平民会议表决的结果,迪奇穆斯·布鲁图斯得到了要求他

离开山内高卢的命令。可以想见,布鲁图斯不会心甘情愿地交出军

权。但是,按照法律,他的总督任期已经结束。他还接到了不得不遵

守的执政官命令,拒绝服从就意味着打响内战。他在罗马的朋友们劝

他不要放弃高卢,但他宣布自己会遵从法律的要求,带领军队回到意

大利。既然如此,他率领的军队就成了“正常”行进中的合法军队。

他可以顺利地进入山内高卢的每一座城市,享用当地提供的住宿场所

和食物。然而,当布鲁图斯来到穆提纳的时候,他停下了脚步。穆提

纳坐落在一片肥沃而广阔的平原之上,城市的西、南、东面都有河

流,十分有利于防守。此外,穆提纳也是这片地区当中颇有规模、比

较繁荣的一座城市。布鲁图斯下令购买了粮食、宰了牛、腌了肉。现

在,布鲁图斯有了防备完善、补给充足的据点,他开始等待敌人的到

来。

正当迪奇穆斯·布鲁图斯据守穆提纳之时,马尔库斯·布鲁图斯

和卡西乌斯开始在东方召集部队。卡西乌斯试图从多拉贝拉手中夺取

叙利亚,马尔库斯·布鲁图斯则着眼于马其顿。此时的安东尼仍然在

罗马城中寻找资金,但他发现一位新的恺撒成了自己的心头大患。

尤里乌斯·恺撒在遗嘱中指定他年轻的甥外孙屋大维作为自己的

继承人,并且将其收为养子。屋大维立刻开始按照罗马的传统自称为

恺撒,当时的史料也是这样称呼他的。不过,现代的文本往往还是称

其为屋大维。[114]抵达罗马以后,他看起来不甘于仅仅成为恺撒的私

产继承人(他要求安东尼归还其擅自使用的资金),更想要成为恺撒的

政治继承人。他毫不吝啬地用金钱去换取恺撒的政治遗产,并且要求

制裁那些行刺其养父之人。这些举动令其和安东尼产生了竞争。在公

元前44年,有人主张尊奉恺撒为神明。领头的有可能是安东尼,但受

益最多的大概是屋大维。既然恺撒是神,那么屋大维就可以自命为神