您的购物车目前是空的!

刘永华《程允亨的十九世纪:危机》

文章节选自《程允亨的十九世纪:一个徽州乡民的生活世界及其变迁》( 刘永华 著 三联书店2024-11)

危机(节选)

光绪九年程氏兄弟分家之后的最初几年里,无论是清王朝还是程家自身,似乎都没有发生太大的变化。不过分家十几年后,这个世界发生了几次令人震惊的事件。甲午一役,大清海陆军败北,朝廷不仅面临巨额赔款问题,国内改革的呼声也越来越高。维新运动接踵而至,但不久即告失败。随后是庚子年的义和团运动爆发、八国联军侵华和辛丑年的巨额赔款。程家自身的变化发生得要早些。光绪十六年、光绪十八年,允亨的双亲先后去世。光绪十九年,同仓成亲。一年后,新一代出生。程家完成了新一轮的代际继替周期。此后,八国联军攻占北京那年,程家发生了家计危机。这些发生在一个王朝和一个农户层面的国事与家事,并非没有丝毫关联。这两个层面发生的事件,以及其他一些因素,都在程家家计危机的发生中扮演了或大或小的角色。

国事与家事

为理解这一时期程家的生计环境,我们先来梳理一下此期对程家生计影响最大的两种商品——大米与茶叶——的价格。太平天国后期,江南、安徽、江西一带米价大幅上涨。

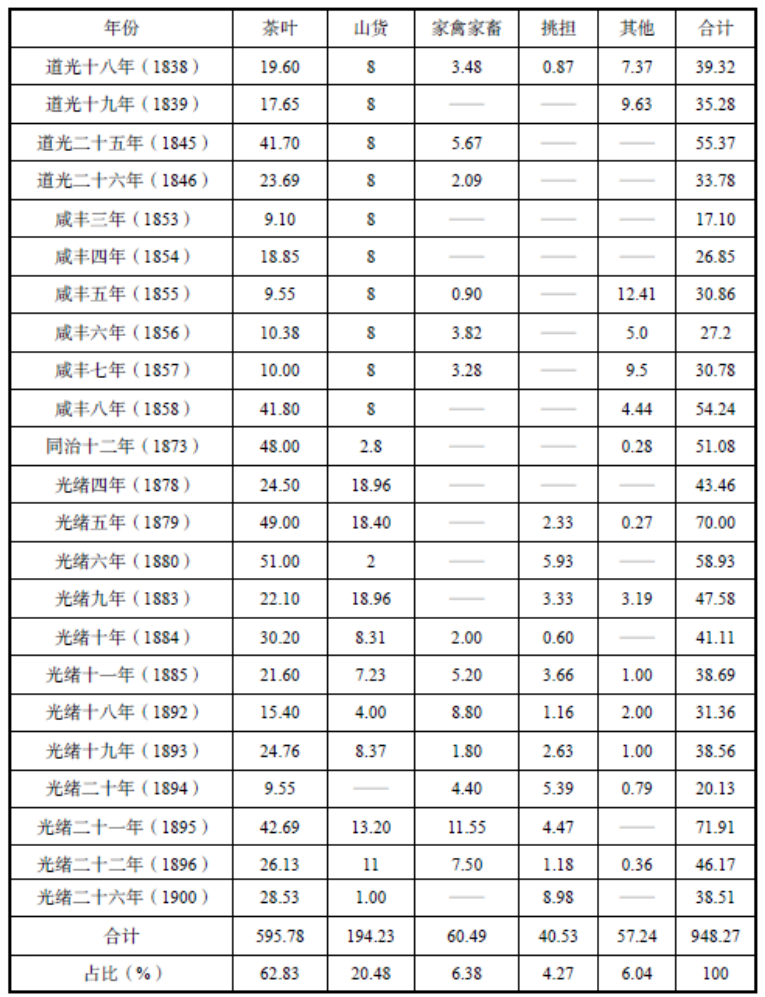

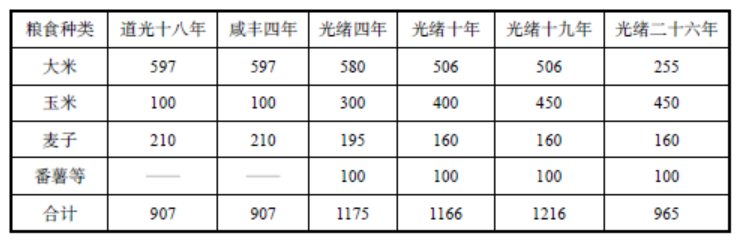

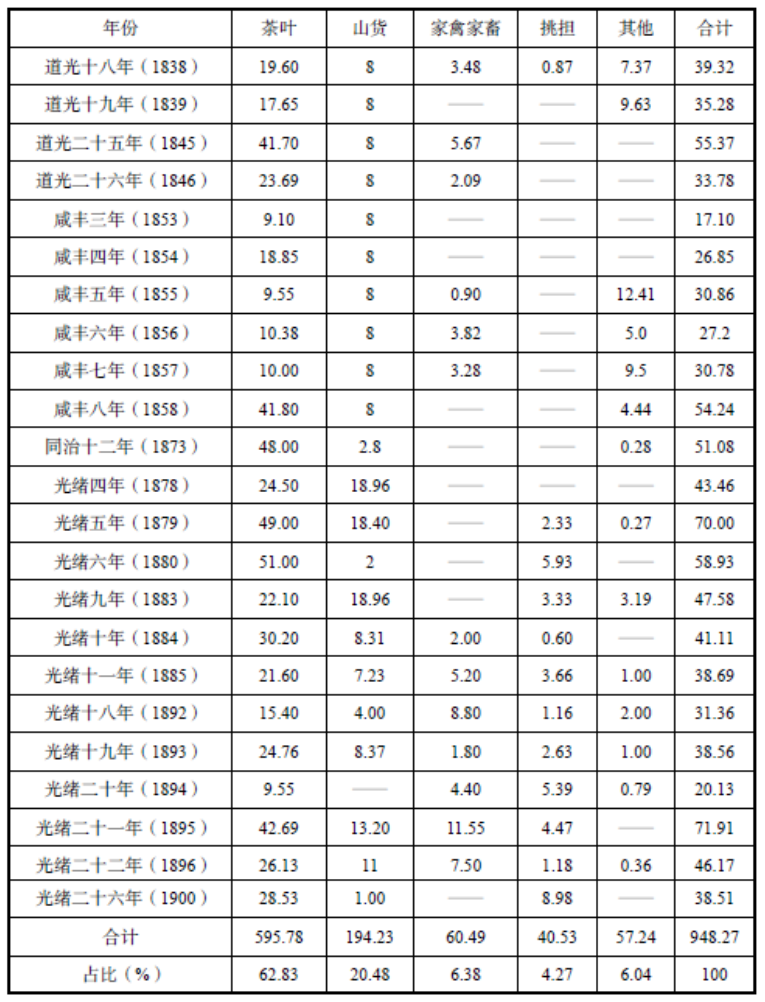

太平天国结束后,各地米价普遍下跌。从 19世纪70年代中叶至80年代中叶,米价基本保持稳定。此后价格逐渐上涨,1895年的米价比1875年上涨了50%。至清朝覆亡时,米价比 1875年上涨了1.5倍。可以想见, 1895年前,米价上涨相对缓慢,而此后15年的时间里,价格涨幅较大。回到婺北米市, 19世纪后期价格运动的总体方向与其他地区相似,不过 19世纪末以前的涨幅不甚突出。如表 7.3所示,太平天国后,婺北地区的米价大致回落至19世纪40年代的水平(但略低于道光十九年、二十年),这个价位基本维持至90年代中期。至 19世纪末20世纪初,在全国米价攀升的影响下,婺北地区的米价也迅速上涨。光绪二十二年米价是每石2.5元,光绪二十六年攀升至3.06元,比光绪二十二年上涨了22%。那么茶价呢?根据第六章的讨论,太平天国运动结束后,茶价为0.19元/斤左右,较太平天国运动开始后的价格(0.13—0.15元/斤)稍有回升,但远低于运动爆发前的水平( 0.29元/斤)。分家后,茶价一度有所下跌( 0.155元/斤),光绪十八年后稍有回升( 0.166元/斤),但仍较分家前低了将近13%。与此同时,跟分家前相比,程家生产的茶叶总量也有所下降。分家前,每年产茶 2担左右,分家前几年甚至达到年产 3担的峰值。分家后因茶园分割,产量回落至年产1.5担至2担余的规模。因此,分家后的十余年时间里,米价和茶价/茶叶年产量之间的剪刀差有所缩小,但收缩幅度不算大。至 20世纪之交,随着米价的攀升,这个剪刀差才进一步收缩,开始对程家的生计构成威胁。

除了茶叶收入稍有回落外,这一时期程家的其他现金收入也有一定缩水,其中最重要的是山货。山货在程家现金收入中的地位,在相当长的时间里仅次于茶叶,最高时全年收入可达近19元(分家前)。

但分家后,仅光绪二十一年、光绪二十二年超过10元(分别是13.20元和11元),其余年份都在9元以下。这一时期投入收购、加工黄精和挖掘葛根、制作葛粉的时间,都出现了大幅下降的情形。截至太平天国前期,在这两种山货的生产与贸易方面,程家共投入253日,占所有生计行事投入天数的8.42%;太平天国结束后至分家前,劳动投入增加至767.5日,在生计投入时间中的占比上升至 13.05%;分家后,劳动投入下降至99.5日,占比降至仅 2.65%,两者的时间投入,无论是绝对数量还是相对比例都大幅下降。细读排日账,山货收入的下降,跟葛粉产量的下降有直接关系。分家后,程家投入葛根挖掘的时间越来越少。这一方面跟分家后程家劳力的减少有一定关系,但更重要的原因,或许是经过数十年的密集挖掘后,葛根资源逐渐减少(同期制作葛巾的时间也减少了,两者应该是有内在关联的)。其结果是,分家后,程家从山货获取的现金收入逐渐下降,这对 19世纪 90年代以后的程家生计来说,无疑是一个不好的消息。

不过,对程家生计带来影响的,并不限于米价、茶价的波动和山货收入下降的问题,借贷在其中也扮演了重要角色。根据托尼( RichardH. Tawney)的说法,借贷是历史上乡民社会的基本问题之一,他曾经指出:“在所有小农经营耕作的国家里,乡村社会的根本问题并不是工资收入问题,而是借贷问题。”在困扰20世纪二三十年代中国农户生计的各种因素中,他将债务视为其中很重要的一项。他的看法得到了其他研究的证实。据陈翰笙30年代的调查,广东番禺调查的67个村子中,有50个村子的负债农户占70%以上。他估计,整个广东有三分之二的农户负有某种债务。他指出,广东农户的借债,十分之三是因为疾病、婚丧或其他临时的费用,而十分之七只是为了购买粮食养家糊口。由于本书开头谈到的那场光绪二十六年十月发生的危机是由债务引起的,我们有必要梳理一下此前十年(1891—1900)程家的债务状况。

从排日账看,程家在 19世纪七八十年代并非完全不举债,但这些债务数量不大,在程家的偿还能力范围内,这种状况一直延续至分家后最初几年。光绪十七年,程家仍无数额较大的举债记录。不过此年发开过世。次年,发开的妻子也亡故。当年出现了两笔举债记录。第一笔发生于三月初十日,通过抵押田皮一秤,向廷远祠借入5.5银元。第二笔发生于同月廿五日,从余味山祠借来英洋22元。这两次举债原因不详,不过主要原因估计有二:其一,支付前一年与本年为发开夫妇办理小规模丧葬仪式的开销;其二,支付同仓娶亲的聘金。光绪十八年四月二日,也就是允亨母亲过世不到三个月后,程家举行了订亲仪式,聘金46元,这是一笔不小的开销,已经超出了当时程家一年茶叶销售的毛收入。加上公堂礼、谢媒人钱及举办婚礼酒席等各种费用,这场婚礼的开销当不在60元以下。如计入排日账记录的其他相关开销,此年的仪式与礼物开销高达73元余,为全年总开支的68%。

允亨的儿媳是在次年正月二十五日进门的。在此前后,发生了一系列借贷行为。第一笔发生于进门十天前,程家以田皮字一张为抵押,向一位村民借入英洋5元。第二笔发生于此次借贷一个月后,也以田皮字一张为押,从一个会社借入英洋 10元。这两次举债很可能是为了支付同仓成亲酒席的开销。这一年的第三笔借贷发生于八月十四日,当天允亨从兄长和一位村民处借来11元,当天归还给余氏云青祠,取回契字(总共花销 24元,另 13元由允亨自筹)。七天后,程家再次以田皮字为押,从余味山祠借入英洋 20元。这几次借贷应该也是为了处理娶亲的费用,而第三次借贷显示,程家期望通过资金的周转,保住自己的一块耕地。

光绪二十年三月初二日,程家支付了2.3元,赎回一处茶坦的契字,这是当年发生的唯一与借贷有关的行为,而且这次还是取赎而非举债。光绪二十一年发生两次借贷。第一笔发生于正月十五日,程家以庄下田契为押,从一位村民手上借入英洋13元。第二笔发生于六月初七日,这次以牛栏田契为押,从一位村民那里借入英洋 17元。光绪二十二年五月,程家再次以顿底田皮字为押,从一位邻居处借入英洋 10元。这三次举债的用途不详,很可能是为了分拆前两年所借债款的利息及支付光绪二十一年十二月十六日允亨孙子“做三朝”的开销。自光绪二十三年至二十五年,程家的排日账已佚。不过从光绪二十六年程家的债务清单看,这几年程家共借入 6笔款子,其中光绪二十四年(1898)借入4笔,光绪二十五年借入 2笔,总计 65元(详下),占清单所列债务总额的一半余。由于这几年的排日账没有保存下来,这几笔债务的用途已无从知晓。

那么,这些债务对程家带来多大的经济压力呢?我们来看看沱川的借贷利息问题。综合排日账记录的的借贷案例,沱川借贷利息大概有三种情况。其一,无利。这种情况很少见。前面提到,道光二十年二月十九日,发开从母亲手上借到8两余银子,没有还款记录,应该是无利的。光绪二十七年四月二十日,允亨归还有兴2元,排日账记录“无利”,查借入时间是三月十六日,可能因时间较短,有兴没有收利息。其二,10%左右。这种情况也比较少见。咸丰五年七月七日,发开向彦兄借钱,“言定加一”,也即年息率10%。光绪十八年十二月二日,允亨向春元借入5元,次年五月二日归还,刚好满半年,利息为240文,可求得年息率为9.6%。光绪十九年八月十四日,允亨从兄长允兴处借入6元,光绪二十一年七月初六日支付利息1元,外加铜钱100文,可推得年息率为 9.2%左右。不过光绪二十二年七月十七日支付利息1元,年息率升至 16.7%。这个案例说明,就算关系很近的亲属,也会收取不低的利息(下面余熊能借贷例也是如此)。其三,20%左右。这种情况最为常见。道光二十五年二月十七日,发开向社会借入400文,次年二月二十二日归还本息共480文,可求得年息率为20%。光绪十九年八月十四日,允亨从钦五祠借入5元,光绪二十年八月十四日还支付利息1元,年息率为20%。光绪十八年四月初十日,允亨从外甥余熊能处借入1元,六月十九日还,付利息30文,可求得利息率为 18%。光绪十九年八月九日,允亨向灶子母借入5元,光绪二十年八月八日支付利息1元,年息率为20%。前两例是向会社、祠堂借贷的事例,后两例是向个体借贷的事例,除余熊能事例可能因有亲属关系利息稍低外,其他均为 20%的年息率。此外,排日账中还记录了以田地、房屋为抵押,利息以租谷形式交付的事例,也不多见,兹不赘述。

参照光绪二十六年程家债务清单,从历年借贷数额看,光绪二十三年以前,程家的借贷总数累计54元;光绪二十四年、光绪二十五年两年累计70元。可见光绪二十三年之前,程家借贷问题还不算严重,光绪二十二年、二十三年甚至没有借入大笔款项(同时,光绪二十一年、二十二年程家的收入不错),如以20%的年息率计算,每年需偿付利息10.8元,其数额尚在基本可控范围内。相比之下,光绪二十四年后,借贷数量明显增加,光绪二十四年、二十五年,共借入70元,特别是光绪二十四年借入了50元,程家的财务状况急转直下。如以20%的年息率计算,每年需偿付利息24.8元,如以光绪二十六年程家的年收入计算,程家每年需支付的借贷利息,就高达年收入的64%,这还没计入米价上涨造成的经济压力及其他小笔借贷的利息。因此可以断定,随着债务的大幅增加,程家仅仅靠生计收入已无力偿清债务。使情况变得更糟的是,田地的抵押,意味着程家每年必须缴纳更多的地租,程家自身的口粮供给能力也受到影响。

光绪二十六年发生的一笔不成功的交易,直接影响到程家资金的周转,也有必要稍做讨论。程家生产的茶叶,一般是由茶商前来沱川收购。这一年华北爆发义和团运动,茶叶市场似乎不太顺畅。根据当年的海关报告,截至 1900年上半年,中国多数地区贸易正常进行,华北地区只是到了 6月局势才开始变得严峻,但其他地区贸易照常进行,长江流域的局势风平浪静。在上海茶市方面,跟1899年相比, 1900年红茶出口英、德、美、俄四国的数量有相当程度的提高。报告还提到,此年徽州茶(Hyson)的交易数量跟上一年相似。不过报告也显示,1900年中国的绿茶出口量,比上一年少了13300多担(但较之 1898年增加 15100多担)。报告还提到,“绿茶市场于 6月8日开启,开始出售的是少量平水茶,其价格比前一季度开市低了大约10%。茶叶质量与 1899年不相上下;但由于对主要消费市场 —美国—的预期很糟,一开始成交量很小。但是,后来需求增长,7月中旬前,价格已回升了 5%—10%”。国际贸易的波动,尽管对总出口量的影响不大,但可能造成地方茶市的震荡。

据排日账记载,光绪二十六年五月四日(1900年5月31日),“己早晨挑茶乙头上小沱,遇汪顺意兄家卖,未卖,转回家”。五月十一日( 6月7日),将茶叶售予休宁大连的一位茶商,总计茶叶177斤余,售价英洋29元余。不幸的是,由于某种原因,这位茶商一直没有支付购茶款。于是从此年六月至次年十二月底,允亨频频前往大连催账,但每次至多讨得一、二元,有时甚至空手而回。上海绿茶市场开市的日期,晚于程家出售春茶的时间,因此不能说开市初期茶市的行情,会直接影响到徽州地方茶市。不过上海茶商对市场的基本判断,会辗转影响到徽州茶市,则不无可能。毕竟,茶叶在一段时间内找不到买主的情形,是程家此前从未遇见过的问题。而且茶叶出口量的下降,也可能给茶市带来震荡。最后买入程家茶叶的吴发祥,是大连人,程家此前对其为人应有一定了解。如果他是一个经常赖账的人,程家应会有所耳闻。因此,此人可能受到茶市波动的影响,本身也折了本,因而无力偿付购茶款。这笔茶款的金额看似不大,不过对当时负债累累的程家来说,却事关自身的资金周转和借贷信用。无论如何,最终悲剧还是发生了。

此外,允亨自身的消费习惯,也给家计带来一定的压力。对比允亨与发开的排日账,允亨似乎不如发开节俭。他不时请朋友打平伙。他还有饮酒的嗜好,平日经常到食杂店买酒买菜。笔者观察到,分家后允亨买酒的次数似有变化,特别是到了光绪后期,经常买酒喝(参见第八章)。在生计逐渐恶化的时期,这种嗜好无疑会增加开支压力。

总体而言,程家家计危机的出现,主要原因不在于茶款没有着落导致的资金紧缺问题,而是经过数年的累积,程家举债的数额已经达到难以偿还的危险境地,即使在正常的年份,他们也丧失了偿清债务的能力。而这些债务的产生,并非由于国际的、全国性或区域性的政经变动,而是由于两三场人生礼仪,尤其是娶亲的昂贵开支。假如程家将娶亲时间推迟几年,他们还会借入这么大笔的债款吗?未必。但是我们能说,这场悲剧纯粹是因为允亨个人决策的错误?也许不能这么说,毕竟影响程家生计的米价、茶价波动,是受到区域性乃至全国性的市场影响的。因此,在这场灾难中,包括米价上涨、茶价稍有下降、山货逐渐枯竭在内的经济局势,加上义和团运动带来的短时段的政经局势,以及允亨的个人嗜好及作为家长做出的决策,都在这种灾难的发生过程中扮演了一定角色。

危机的应对

光绪二十六年十月的危机,似乎来得有些突然。事发七天前,允亨还在家中筹办一场酒席,并请人前来“做伙头办碗”。次日,接女婿,请来几位亲友吃酒。这似乎是允亨长女的出嫁酒。十九日至二十三日,允亨如常砍柴、休息。然后到了二十四日,便发生了债主带人抬走他家中猪的事。但继续往回看,我们发现,九月十五日,允亨就以 10元的价格,当出了一处田产(参见附录六)。那位债主很可能是了解到程家债台高筑、屡次讨债未果后,才带人抬走他的猪的。

危机发生后,允亨似乎有些震惊,接下来的两天内,他没有采取任何行动,似乎不知如何应对。二十四日,排日账只交代“己在家嬉”,又记录“欠少云先生娘来取账,旺成经手,带鸟人(鲸)〔掠〕玉猪去”。后来他在一张纸条上交代,带人前来讨债的债主是巧娇嫂,而抬走猪的是一位“烟鬼人”。次日写道,“己在家里事,欠账难身”。终于,十月廿六日,也即危机发生后的第三天,程氏父子委托本族的程敬敷和好友余添丁前来清理债务。当日,他们俩“到余架家、余竹孙家二家账项,了通无阻”。后面这两位是程家的债主,允亨大概请敬敷、添丁去商讨债务事宜。他们还拟了一份程家债务清单,这份清单夹在光绪二十六年排日账内,保存至今:

借来账项人员述后:

启架兄家:

癸巳八月廿乙日借来英洋贰拾元。有顿底田皮约乙纸。

乙未正月十五日借来英洋拾元。有庄下田皮约乙纸,又加拾贰员。

六月初七借来亦洋拾柒元。有牛栏田契乙纸。

祝孙兄家:

戊戌五月廿九日借来亦洋拾伍元。有顿底田皮约乙纸。

己亥五月廿八日借来英洋叁元,又利洋贰元。三共贰十元正。

兴良兄家:

戊戌七月十七日借来亦洋拾伍元。有顿底田皮约乙纸,中见胞兄。

素从祠:

己亥六月六日借来亦洋拾元。有庄下田皮约乙张。

培掘祠:

戊戌五月初八日借来亦洋拾伍元。有顿底田皮约乙纸。

万青兄:

戊戌二月初乙日借来英洋伍元。有牛栏田契乙纸。

成林祠:

甲午三月十六日借来英洋拾贰元。有牛栏田契乙纸,中见胞兄。

根据这份清单,程家借贷的重要账款共10笔,最早的是光绪十九年(1893)的一笔债款,最晚的是光绪二十五年(1899)的债款,其中光绪十九年借入20元,光绪二十年借入 12元,光绪二十一年借入 22元,光绪二十四年借入50元,光绪二十五年借入 20元,所涉债务共 124元,约当这一年程家茶叶销售毛收入的4倍多。

为偿清债务,程家采取了一系列措施。首先,十月二十七日,“出当青(布)三丈零七寸,又白布三丈八尺零八寸,又青布三丈五尺零贰寸,托兴娥嫂出当英洋贰元正”。同时,“又去英洋二员上素从祠利,掉字乙纸,(伏)〔复〕写一纸,写屋契字一张,付素从祠”。素从祠是清单所列债权人之一,程家借入 10元,此次除支付利息外,还重新立契,以房屋抵押,估计通过这个办法,取回了此前抵押的庄下田皮契。其次,十月三十日,“己同儿托余添灯兄、敬敷弟卖池鱼卅六斤,每洋四斤,计英洋八员,(低)〔抵?〕账”。将鱼塘养的鱼出售,得价8元抵债。再次,十一月初一日,出售顿底、庄下田皮二处,筹得英洋80元。初五日,又支银 5元还培拙祠(应即账单中的培掘祠),将顿底田皮契赎回,同时将菜园一处抵押给该祠,计价10元。初十日,大概账目基本处理完毕,请余添丁吃酒。

排日账中夹了一张纸条,上面交代了程家出售田皮等物业、财产的详情,很可能是允亨在料理账目的过程中写下的:

光绪二十六年十一月初乙日,巧娇嫂倩烟鬼人抢去猪乙口,因身该欠账项甚多,只得向家兄及瑞弟商情,将顿底併庄下贰处田皮共八秤,卖与余慰农兄家,计英洋捌拾员,支洋陆拾员还慰农兄,账项清讫。支洋拾贰元还兴良兄,帐目清讫。支洋伍元还培拙祠,下欠拾员,将门口前菜园押在祠内生殖。支洋柒元还巧娇婶,将猪乙口抵英洋陆元五角。又将塘鱼叁拾乙斤抵英洋柒元五角,三共还贰拾乙元,清讫。支洋贰元还素从祠利钱,下欠英洋拾元正,将身住屋当与祠内,长年加贰行息。

这份文件交代的信息,远不止于出售田皮,还包括前面提到的卖鱼等信息。出售田皮得到的 80元中, 60元是用于向买主还债,实际仅收到20元现金。然后偿还兴良 12元(上面的清单欠 15元)。程家共欠巧娇21元,猪估价 6.5元,鱼售价得 7.5元,另付 7元,偿清了债务。此外就是需要偿还几个祠堂的欠款,培拙祠欠款是15元,付还 5元,另欠 10元以一块菜园做抵押;素从祠欠款是10元,以房屋做抵押,这一点前面已谈到。对照前面的清单,程家还需偿还启架47元,万青 5元,成林祠 12元,共计64元,仍是一笔不小的欠款。

经过这场危机,程家无疑已经元气大伤,经济状况濒临破产。允亨自身似乎深受打击。十月二十九日,他在账中写到:“己在家事体多端。”十一月阴雨天气多,他常在家中休息。十二月,他接连生了八天病。手头拮据,他没有找医生诊治。十二月二十六日,他再进大连找吴发祥讨债,仍是一无所获。尽管如此,他也试图恢复正常生活。他继续参与劳动,上山砍柴、帮人扛木材。十一月二十三日,他托敬敷出燕山买来小猪一头,要价 2.8元,他手头没钱,买猪的钱只能暂时先欠着。

发表回复