CHAPTER XXIV. THE TAIPING REBELLION

The war, which was brought to an end by the treaty of JS anking, left the imperial government astonished and crippled, but not paralyzed or dejected. It had, moreover, the effect of arousing it from the old notions of absolutism and security; and though the actual heads of bureaus at Peking were unable, from their secluded position and imperfect education, to ascertain and appreciate the real nature of the contest, the maritime officials could see that its results were likely to be lasting and serious. A few thoughtful men among them, as Ilipu, Seu Kiyu, Iviying and his colleagues, understood better than their superiors at the capital that the advent of the ‘ Western Ocean people ‘ at the five open ports introduced a permanent influence upon the Black-haired race. They could not, of course, estimate what this influence would become, but a sense of its power and vitality had the effect of preventing them from petty opposition in carrying out the treaty stipulations. With the major part of the officials, on the other hand, life-long prejudice, joined to utter ignorance as to the numbers, position, and resources of foreign nations, led them to withdraw from even such a measure of intercourse with consular and diplomatic officials as they could easily have held. The tone of official society was opposed to having any personal relations with their foreign colleagues, and after the old Emperor Taukwang had passed off the stage in 1850, his son showed—even eight years after the peace—that promotion was incompatible with cultivating a closer acquaintance with them.

It is not surprising that this reaction took on the form of doing as little as possible, and that its stringency was increased ill reality by the device of making the governor-general at Canton the only channel of correspondence with foreign ministers.

This magnate was surrounded in that city by ^subordinates whose training had been inimical to extending intercourse with foreigners, because they had reaped the advantages of the old system in their monopoly of the trade. The intendants at the other open ports were directed to refer difficult (piestions relating to foreigners to this high functionary, but as they wero more disposed to let such disputes settle themselves, if possible, few cases were ever sent to him. The animus of the whole governing class gradually assumed a settled determination to keep aloof from those who had humbled them in the e^’es of their subjects, and yet give no handle to these potent outsiders to repeat their descent on the coast. It was a poor policy in every point of view, only serving to hasten the evils they dreaded.

SIR JOHN DAVIS AND KITING, 577

Sir John Davis was appointed governor of Hongkong in 1844, and during four years’ service so soon after the war saw much of this proud and foolish spirit. His two volumes, published in 1852 (China during the AVan and since the Peace), contain a digest of the official records and acts of the Chinese government which is highly instructive. It is remarkable that lie should show so much surprise at the mendacity, ill-will, and weakness of the officers in these reports to their master, or at the Emperor’s persistency in wreaking his wrath on those whose poltroonery had done him so much harm. A residence of nearly thirty years in the country should have developed, in his case, an intimate acquaintance with native ideas of honor and mercy, and shown him how little of either are practised in time of war.

If he blames the Chinese leaders for their ignorance and silly mistakes in its conduct, one can readily see that they never had an opportunity to learn the truth about their enemies. Their struggle against the impossible was not altogether in vain, therefore, if it prepared them for accepting the inevitable. Had Sir John manifested a little sympathy for their plight in such an unequal contest, and shown more humanity for their sufferings under the evils which afflicted them, his opinion of the best remedies would have carried much weiirht. As an instance of the result of Ills own training in the East India Company’s school, he remarks respecting the imperial edicts against opium, that they fell into disuse, and that the subject had never been revived since the war ; adding, ” But at no time was the traffic deserving the full load of infamy with which many were disposed to heap it, for at most it only supplied the poison, which the Chinese were not obliged to take. The worst effect, perhaps, was the piracy it engendered, for this has told against the honest trade.” ‘ In his first interview with Kiying, in May, 1844, he proposed that the Chinese government should legalize the opium trade, for ” such a wise and salutary measure would remove all chances of unpleasant occurrences between the two governments; it might provide an ample revenue for the Emperor, and check to the same extent the consumption of a commodity which was at present absolutely untaxed.’” He, however, brought it more directly to his notice the next year in consequence of the revival of smuggling at Whampoa to as great a degree as in 1839, and the opium vessels all left the Reach.

Kiying was entirely indisposed to move, or even aid, in this matter, which he knew would be distasteful to the Emperor, other than by a truly Chinese device—that the oflScials of both nations should let it go on by nnitual connivance. Sir John naively remarks on this : ” The only thing wanting was that the Emperor should publicly sanction what he had once publicly condemned. . . . The trade, however, was practically tolerated, and to us this made a great difference. The Chinese government was not sufficiently honest to make a public avowal of this change in its system, but the position in which Great Britain stood became materially altered. China had distinctly declined a conventional arrangement for the remedy of the evil, and expressed a desire that we should not bring the existing abuse to its notice.” ^ With two such men in command, of course nothing was ever done by either side to restrain the evils growing out of this contraband and demoralizing trade, until another war and new treaties changed the national relations.

‘ Chimi chning tits War, etc., Vol. I., p. 19.Ubid., Vol. li., p. 44.3/6j«., Vol. n., p. 303.

At Canton the long-cherished dislike to foreigners was fomented by demagogues and idlers. These worked upon the fears of the people In- telling them that their lands were to be taken to build warehouses upon ; and this rumor was so far believed that it soon became unsafe for foreigners to venture far into the suburbs. In December, 1847, not long after the arrangement with Sir John Davis respecting an entrance into Canton city was made, six Englishmen were attacked by a mob at Hwang-chuh-ki while on a ramble, and all killed, some of them with reiined cruelty. Kiying took immediate measures—extremely creditable to his sense of what he owed to justice and maintenance of peace—to pnnisli these villagers. A mimber of men whom their fellows indicated as leaders in the outrage were arrested ; the prisoners were tried at Canton by the regular courts. Four were presently decapitated in the sight of a military deputation sent from Hongkong, and two others by orders from Peking. This well-timed justice secured the safety of foreigners peaceably going about the city and environs ; but it was creditjly stated afterward that there were numerous placards already posted in that region informing the people that foreigners would perhaps be coming thither to select sites for themselves. These unfortunate Englishmen, indeed, would perhaps have been allowed to return home, if they had been able to speak to the villagers and explain their object.

DISPOSITION OF CHINESE TOWARD FOREIGNERS. ^70

This incident makes it proper to notice a common misapprehension abroad in respect to the influence of the treaties which had been signed with China upon the people themselves. It was inferred that as soon as the three treaties with England, France, and America had been ratified, the great body of educated Chinese at least would inquire and learn what were their provisions, and a natural curiosity would be manifested to know something about the peoples of those lands. Nothing could be more likely—nothing was farther from the reality, No efforts were ever made by the imperial officers at the capital or in the provinces to promulgate these national compacts, whose original and ratified copies were never even transmitted to Peking. Consequently, the existence and nature of these Iiaoo yoh, or ‘peace contracts,’ had to be continually taught to the natives, who on their part did not usually feel themselves under much obligation to obey them. In China, as elsewhere, just laws never execute themselves, and it is hardly surprising that not an officer of the Emperor should go out of his way to enforce their distasteful stipulations.

It was therefore uphill work to see that the treaties did not become a dead letter, and all the hardest part of this labor fell to the lot of the British consuls. They alone stood forth among foreign officials as invested with some power of their own ; and being generally able to use the Chinese language, they came into personal relations with the local officers, and thus began the only effectual mode through which the treaties could become agencies for breaking down the hoary wall of prejudice, ignorance, and contempt which had so long kept China out of the pale of progress. In doing this, no fixed course could be laid down ; though the constant tendency of the consuls was to encroach on the power of the mandarins, these latter were generally able to recur to the treaties, and thus learn the necessity and benefits of adherence to them. Their education was a colossal undertaking, and considering the enormous difficulties, its progress has been as rapid as was consistent with the welfare of themselves or their subjects. In this progress they bear the greatest share of the burden ; its responsibilities and costs, its risks and results, almost wholly come upon them, while foreign nations, with the immense undefined rights of exterritoriality on their side, are interested on-lookers, ready to take advantage of every fauxpas to compel them to conform to their interpretation of the treaties. Very little consideration is given to their ignorance of international law, to their full belief in the power of China, or to their consequent disinclination to accept the new order of things so suddenly forced on them. On the other hand, no one who knows all the features of this period will withhold the praise due to the British authorities in China for their conduct in relations with its functionaries ; it might fairly be added that the improved state of international intercourse is mostly due to them.

The condition of the Empire at the close of the war was most discouraging to its rulers, who had not dreamed of receiving so crushing a defeat. It is creditable to them that they honorably paid up the $21,000,000 exacted of them by the British, who of course restored Chusan at the stipulated time.

The name of II. Montgomery Martin, tlien treasurer of Hongkong colony, must be awarded due mention as being the only Queen’s official who endeavored to resist its surrender, on the plea of its great benefit to her eastern empire and influence.

Sir John Davis speaks of the “political and military considerations” which gave importance to it ; but the proposal of Mr. Martin was promptly rejected by his superiors, and the whole archipelago has since been neglected. At the four northern ports opened by treaty, with the exception of Fuhchau, trade began without difficulty. This city having entirely escaped the ravages of the war, its proud gentry influenced the citizens against foreigners and their trade ; the first European residents there met with some ill-usage, but this bitter feeling gradually wore off as the parties became better known.

At Canton the case was aggravated by the prejudices of race and the turbulence of the unemployed braves who had flocked into it on the invitation and inducements of Commissioner Lin to enlist against the English. They had been disbanded by Kiying, but had not returned to their homes ; their lawlessness increased till it threatened the supremacy of the provincial government, and required the strongest measures of repression.

The disorders spread rather than diminished under an impoverished

treasury and ill-paid soldiery, and prepared the way for

the rebellion which during the next twenty years tasked the utmost

resources’ of the nation. The ignorance of one part of its

people of what was taking place in another province—which

during the foreign war so greatly crippled the Emperor’s efforts

to interest his subjects in this struggle—hete did much to preserve them from unitino; against him to his overthrow. It was

plain to every candid observer that however weak, unprincipled,

and tyrannical the Manchu rulers might be, they were as efficient

sovereigns as the people could produce, and no substituted sway

could possibly’ elevate and purify them until higher principles of

social and political life had been adopted by the nation at large.

CAUSES OF THE TAI-PIXG IXSURRECTIOIS”. 58T

The protracted convulsion, known abroad as the Tai-ping Rebellion, owed much of its duration as well to the exposure of the government’s internal rottenness as to its weakness against foreign nations ; hut many other causes were at work. The body of the Chinese people are well aware that their rulers are no better than themselves in morals, honesty, or patriotism ; but they are all ready to ascribe the evils they suffer from robbers, taxation, exactions, and unjust sentences to those in authority.

The rulers are conscious that their countrymen consider it honorable

to evade taxes, defy the police when they can safely do so,

and oppose rather than aid in the maintenance of law and order.

There is no basis of what in Christian lands is regarded as the

foundation of social order and just government—the power of

conscience and amenableness to law ; nevertheless, from the

habits of obedience taught in the family and in the schoolroom,

the people have attained a good degree of security for themselves

and show much regard to just rulers. The most serious

evils and sufferings in Chinese society are caused by its disorderly

members, not its rapacious rulers ; and both can only be

removed and reformed by the reception of a higher code which

raises the standard of action from expediency to obligation.

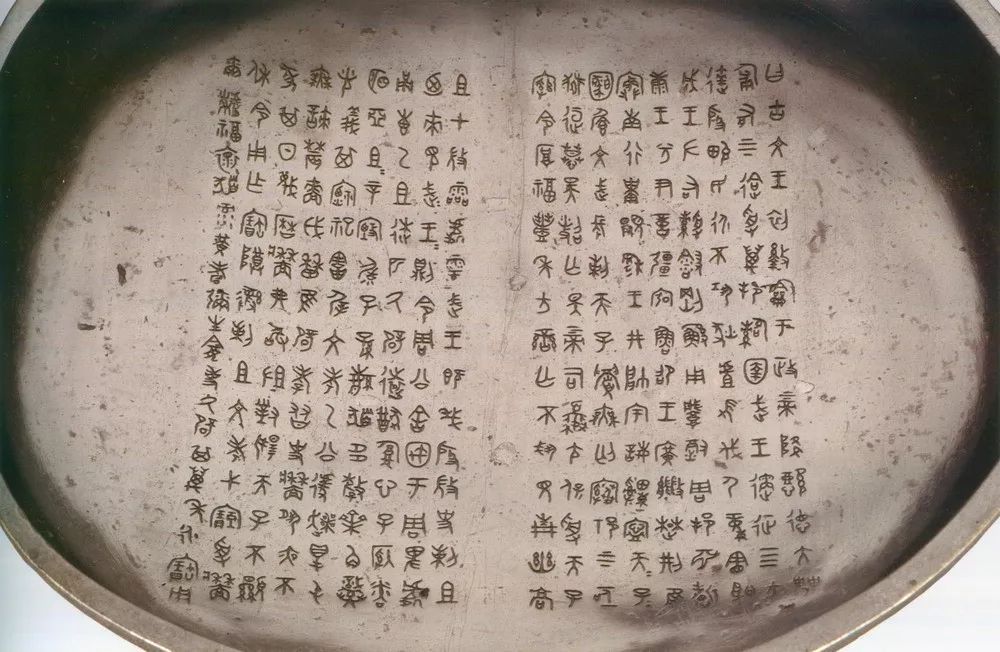

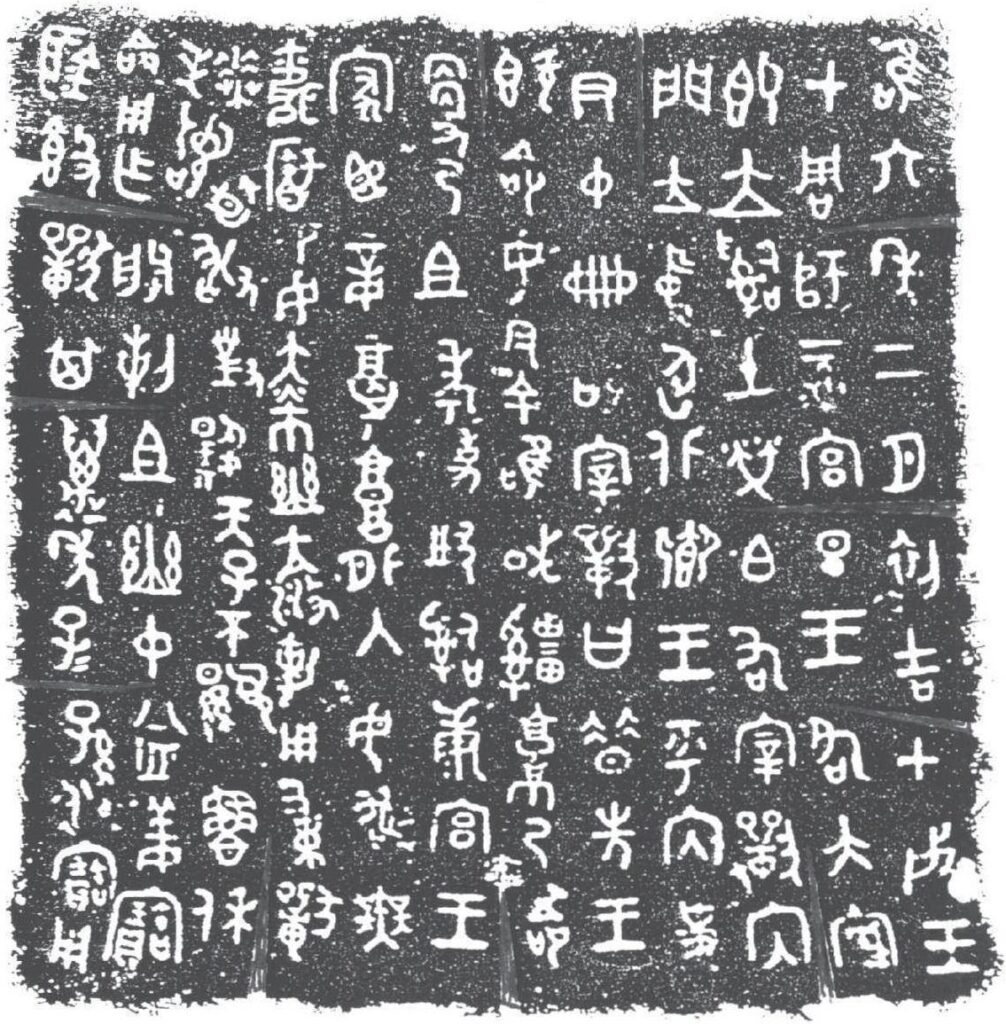

In giving an account of the rise and overthrow of the Tai-pin Rebellion, it will be necessary to limit the narrative to the most important religious, political, and military events connected with it up to its suppression in ISGT. The phrase ” Tai-ping Rebellion ” is wholly of foreign manufacture ; at Peking and everywhere among those loyal to the government the insurgents were styled Changmaozei or ‘Long-haired rebels,’ while on their side, by a whimsical resemblance to English slang, the imperialists were dubbed imj)s. When the chiefs assumed to be aiming at independence in 1850, in order to identify their followers with their cause they took the term Ping Chao, or ‘Peace Dynasty,’ as the style of their sway, to distinguish it from the Qing Chao, or ‘ Pure Dynasty,’ of the Manchus. Each of them prefixed the adjective Da (or Tai, in Cantonese), ‘ Great,’ as is the Chinese custom with regard to dynasties and nations ; thus the name Tai-ping became known to foreigners. The leader took the style Tien-teh^ or ‘Heavenly Virtue,’ for his reign, thereby indicating his aim in seeking the throne, his own personal name, Hong Xiuquan, was regarded as too sacred to be used by his followers. The banners and edicts used at Nanjing and in his army bore the inscription, Tian-fu, Tian-xiong, Tian-wang Tai-ping Tian-guo, or ‘ Heavenly Father, Heavenly Elder Brother, Heavenly King of the Great Peace [Dynasty] of the Heavenly Kingdom ‘ (i.e., China).

The incidents of this man’s early life and education were ascertained in 1854, from his relative Hung Jin, by the Rev. Theodore Hamberg, whose narrative’ bears the marks of a trustworthy recital. Hung Siu-tsuen was the youngest son of Hung Jang, a well-to-do farmer living in Plwa hien, a district situated on the North Eiver, about thirty miles from Canton city, in a small village of which he was the headman. The family was from Kiaying prefecture, on the borders of Kiangsi, and the whole village was regarded as belonging to the Hakkas, or Squatters, and had little intercourse with the Pun-tis, or Indigenes, on that account. Siu-tsuen was born in 1813, and at the usual age of seven entered school, where he showed remarkable aptitude for study. His family being too poor to spare his services long, he had to struggle and deny himself, as many a poor aspirant for fame in all lands has done, in order to fit himself to enter the regular examinations. In 1826 his name appeared on the list of candidates in Hwa hien, but Hung Jin says : ” Though his name was always among the first upon the board at the district examinations, yet he never succeeded in attaining the degree of Siu-tsai.” In 1833 he was at Canton at the triennial examination, when he met with the native evangelist Liang A-fah, who was distributing and selling a number of his own writings near the Kung yuen to the candidates as they went in and out of the hall. Attracted by the venerable aspect of this man, he accepted a set of his tracts called Quan Shi Liang Yan, or ‘ Good Words to Exhort the Age.’ He took them home with him, but threw them aside when he found that they advocated Christianity, then a proscribed doctrine.

‘ Visions of Hun(j Siu-tshuen and Orifjin. oftlie Kwang-si Insurrectioii, Hongkong, 1854. Mr. W. Sargent in the North American Review for July, 1854,Vol. LXXIX., p. 158.

THE LIFE OF HONG XIU-QUAN 583

In 1837 he was again in the provincial tripos, where his repeated disappointment and discontent aggravated an illness that seized him. On reaching his home he took to his bed and prepared for death, having had several visions foretokening his decease, he called his parents to his bedside and thus addressed them: “My days are counted and my life will soon be closed. O my parents ! how badly have I returned the favor of your love to me ; I shall never attain a name that shall reflect lustre on you.”

After uttering these words he shut his eyes and lost all strength and command over his body, and became unconscious of what was going on around him. His outward senses were inactive, his body appeared as dead, but his soul was acted upon by a peculiar eneigy, seeing and remembering things of a very extraordinary nature.

At first, when his eyes were closed he saw a dragon, a tiger,

and a cock enter the room ; a great number of men placing

upon instruments then approached, bearing a beautiful sedanchair

in which they invited him to be seated. Kot knowing

wdiat to make of this honor, he was carried away to a luminous

and beautiful place wherein a multitude of fine men and women

saluted him on arrival with expressions of joy. On leaving the

sedan an old woman took him down to a river, saying : ” Thou

dirty man, why hast thou kept company with yonder people and

defiled thyself ? I must now wash thee clean.” After the

washing was over he entered a large building in company with

a crowd of old and virtuous men, some of whom were the ancient

sages. Here they opened his body, took out the heart and other

organs, and replaced them by new ones of a red color ; this

done, the wound closed without leaving a scar. The whole

assembly then went on to another larger hall, whose splendor

was beyond description, in which an aged man, with a golden

beard and dressed in black robes, sat on the liighest place. Seeing

Siu-tsuen, he began to shed tears and said : ” All human

beings in the world are produced and sustained by me ; they eat

my food and wear my clothing, but not one among them has a

heart to remember and venerate me ; what is worse, they take

my gifts and therewith worship demons ; they purposely rebel

against me and arouse my anger. Do thou not imitate them.”

Hereupon he gave him a sword to destroy the demons, a seal to overcome the evil spirits, and a sweet yellow fruit to eat. Sintsueii

received them, and straightway began to exhort his venerable

companions to perform their duties to their master. After

doing so even to tears, the high personage led him to a spot

whence he could behold the world below, and discern theliorrible

depravity and vice of its inhabitants. The sight was too awful to

be endured, and words were inadequate to describe it. So he

awoke from his trance, and had vigor enough to rise and dress

himself and go to his father. Making a bow, Siu-tsuen said : “The venerable old man above has commanded that all men shall turn to me, and that all treasures shall ilow to me.” This sickness continued about forty days, and the visions were multiplied.

]Ie often met with a man in them whom he called his elder brother, who instructed him how to act and assisted him in going after and killing evil spirits. lie became more and more possessed with the idea, as his health returned, that he had been commissioned to be Emperor of China ; and one day his father found a slip on which was written ” The Heavenly King of Great Heason, the Sovereign King Tsuen.”” As time wore on, this lofty idea seems to have more and more developed his mind to a soberness and purity which overawed and attracted him. ]S’othing is said about his utterances while the war with England was progressing, but he must have known its progress and results. His cataleptic fits and visions seem not to have returned, and he pursued his avocation as a school teacher until about 1843, having meanwhile failed in another trial to obtain his degree at Canton. In that year his wife’s brother asked to take away the nine tracts of Liang A-fah to see what they contained ; when he returned them to Siu-tsuen he urged him to road them too.

HIS HKLIEF IN HIS DIVINE CALLING. 585

They consisted of sixty-eight short chapters upon common topics, selected from the Bible, and not exactly fitted to give him, in his excited state and total ignorance of western books and religion, a fair notion of Christianity. As he read them he saw, as he thought, the true meaning of his visions. The venerable old man was no other than God the Father, and his guide was Jesus Christ, who had assisted him in slaying the demons. “These books are certainly sent purposely by heaven to me to confirm the truth of my former experience. If I had received them without having gone through the sickness, I should not have dared to believe in them, and by myself to oppose the customs of the whole world. If I had merely been sick, but not also received the books, I should have had no further evidence as to the truth of my visions, which might also have been considered as mere products of a diseased imagination.”

This sounds reasonable, and commends itself as wholly unlike the ravings of a madnuin. Nevertheless, while it would be unwise for us to closely criticise this narrative in its details, and assert that Siu-tsuen’s pretensions were all hypocritical, we must bear in mind the fact that he had certaiidy, neither at this time nor ever afterward, a clear conception of the true nature of Christianity, judging from his writings and edicts.

The nature of sin, and the dominion of God’s law upon the sinner ; the need of atonement from the stain and effects of sin ; Christ’s mediatorial sacrifice ; were subjects on which he could not possibly have received full instruction from these fragmentary essays. In after days his conviction of his own divine calling to rule over China, seems to have blinded his understanding to the spiritual nature of the Christian church.

His individual penchant was insufficient to resist or mould the

subordinates who accepted his mission for their own ends. But

lie was not a tool in their hands at any time, and his personal

influence permeated the ignorant mass of reckless men around

him to an extraordinary degree, while his skill in turning some

of the doctrines and requirements of the Bible as the ground

and proofs of his own authority indicated original genius, since

the results were far beyond the reach of a cunning impostor.

From first to last, beginning with poverty, obscurity, and weakness in II wa, continuing with distinction, power, and royalty at Nanking and throughout its five adjacent provinces, and ending with defeat, desertion, and death in his own palace, Hung never wavered or abated one jot of his claim to supreme rule on earth. When his end was reported at Peking in August, 1864, thirty-one years after his receiving Liang A-falTs tracts, the imperial rescript sadly said : ” Words cannot convey any idea of the misery and dedolation lio caused ; the measure of his iniquity was full, and the wrath of both gods and men was roused against him.”

N^ A career so full of exceptional interest and notable incidents

cannot, of course, be minutely described in this sketch. xVfter

Hung’s examination of the tracts which had lain unnoticed in

his hands for ten years, followed by his conviction of the real

meaning of his visions in 1837, he began to proclaim his mission

and exhort those around him to accept Christianity. Hung

Jin (who furnished Mr. llamberg with his statements) and a

fellow-student, Fung Vun-shan, were his first converts; they

agreed to put away all idols and the Confucian tablet out of

their schools, and then baptized or washed themselves in a

brook near by, as a sign of their purification and faith in Jesus.

As they had no portion of the Sacred Scriptures to guide them,

they were at a loss to understand many things spoken of by

Liang A-fah, but his expositions of the events and doctrines

occurring in them were deeply pondered and accepted. The

Mosaic account of creation and the flood, destruction of Sodom,

sermon on the Mount, and nature of the final judgment, were

given in them, as well as a full relation of Christ’s life and

death ; and these prepared the neophytes to receive the Bible

M’hen they got it. Jhit the same desire to find proof of his

own calling led Siu-tsuen to fix on fanciful renderings of certain

texts, and, after the maimer of commentators in other lands,

to extract meanings never intended. A favorite conceit, among

others, was to assume that wherever the character tsaen, ^,

meaning ‘ whole,’ ‘ altogether,’ occurred in a verse, it meant

himself, and as it forms a part of the Chinese phrase for al-

Qiilghtij, he thus had strong reasons (as he thought) for his

course. The phrase Tien kwoh, denoting the ‘ Kingdom of

Heaven ‘ in (Jhrisfs preaching, they applied to China, With

such preconceived views it is not w^onderful that the brethren

were all able to fortify themselves in their opinions by the

strongest arguments. All those discourses in the series relating

to repentance, faith, and man’s depravity were apparently

entirely overlooked by them.

HIS C0:N VERSION AM) EARLY ADHERENTS. 587

The strange notions, unaffected earnestness, moral conduct, and new ideas about God and happiness of these men soon began to attract people to them, some to dispute and cavil, others to accept and worship with them. Their scholars, one and all, deserted

them as soon as the Confucian tablet was removed from

the schoolroom, and they were left penniless and unemployed,

sometimes subjected to beatings and obloc^uy for embracing an

outlandish religion, and other times ridiculed for forsaking their

ancestral halls. The nundjer of their adherents was too few to

detain them at home, and in May, 1844, Siu-tsuen, Yun-shan,

and two associates resolved to visit a distant relative who lived

near the MiaoZu in Kwangsi, and get their living along the road by peddling ink-stones and pencils. They reached the adjoining district, Tsingj’uen, where they preached two months and baptized several persons ; some time after Hung Jin took a school there, and remained several years, baptizing over fifty converts. Siu-tsuen and Yun-shan came to the confines of the Miaotsz’ in Sinchau fu in three months, preaching the existence

of the true God and of redemption by his Son, and after many

vicissitudes reached their relative’s house in Kwei hien among

the mountains. Here they tarried all summer, and their earnest

zeal in spreading the doctrines which they evidently had found

so cheering to their own hearts, arrested the attention of these

I’ude mountaineers, and many of them professed their faith in

Christ. Siu-tsuen returned home in the winter, and was disappointed

in not finding his colleague Yun-shan there as well as the other two, nor could he give any account of his course.

It appeared afterward that Yun-shan had met some acquaintances on his road, and became so much interested in preaching to them at Thistle-mount that he remained there two years, teaching school and gathering churches.

Siu-tsuen continued to teach and preach the truth as he had

learned it from the books in his hands. In 1846 he heard of I.

J. Roberts, the American missionary, living at Canton, and the

next spring received an invitation to come there and study. He

and Hung Jin did so ; the former remained with Mr. Roberts about two months, giving him a narrative of his own visions, conversion, and preaching, at the same time learning the nature and extent of foreign mission work in that city. He made a visit home with two native Christians, who had been sent to llwa to learn more about him. They seem to have obtained good reports of his character; but others in Mr. Roberts’ employ were afraid of his influence if he should enter their church, and therefore intrigued to have him refused admission just then.

IMr. Tl(A)erts appears to have acted discreetly according to the

light he had respecting the applicant’s integrity, and would no

doubt have baptized him had not the latter soon after left

Canton, where he had no means of support. At this time

the i^olitical distui-bances in Kwangtung seem to have greatly

influenced Siu-tsuen’s course, and Mhen he reached home he

made a second visit to his relative, and thence went to Thistlemoimt

to rejoin Fung Ynn-shan. Hung Jin states that before

this date he had expressed disloyal sentiments against the Manchus,

but these are so common among the Cantonese that they

attracted no notice. On secini; Yun-shan and meeting the two

thousand converts he luid gathered, it is pretty certain that

hopes of a successful resistance must have revived in his breast.

A woman among them also began to relate some visions she had seen ten years before, foretelling the advent of a man who should teach them how to worship God. The number of converts rapidly increased in three prefectures adjacent to the liivcr ^ uh ill the eastern part of Kwangsi, and no serious hindrance was met with from the officials, though there were not wanting enemies, by one of whom Yun shan was accused and then thrown into prison. However, the prefect and district magistrate to whom the case was referred, fiiuling no sutlicient cause for punishment, liberated him; though the new sectaries had made themselves somewhat obnoxious to the idolaters by their iconoclasm —so hard is it to learn patience and toleration in any country. In very many villages in that region the ^-^Shaiigti hwui^ or ‘ Associations for worshipping God,’ began to be recognized, but they do not seem to have quoted the toleration edict obtained in 1844 in favor of Christianity, as that only spoke of the Tun-ehu kiao, or Catholics. The worship of Shangdi is a peculiar function of the Emperor, as has been already explained ; and it is not surprising to 1)C told by Hung Jin that tlic new sect was reiiarded as ti’casonable.

ORGANIZATION OF THE SIIANGTI IIWUI. ^89

111 1848 Sill tsueii’s father died trusting in the new faith and

directing that no Buddhist services be lield at his funeral ; the

whole family had l)y this time become its followers, and when

the son and Yun-shan met them soon after, they began to discuss

their future. The believers in Kwangsi were left to take

care of themselves during the whole winter, and appear to liavo

gone on witli their usual meetings without hindranceo In June,

1849, the two leaders left Uwa for Kwangsi, assisted by tlio

faitliful, and found much to encourage them in their secret

plans in the general unit}’ which pervaded the association.

Some members had been favored with visions, others had become exhorters, denouncing those who behaved contrary to the doctrines; others essayed to cure diseases. Siu-tsuen was immediately acknowledged by all as their leader; he set himself to introduce and maintain a rigid discipline, forbade the use of opium and spirits, introduced the observance of the Sabbath, and regulated the worship of God. No hint of calling in the aid of a foreign teacher to direct them in their new services appears to have been suggested by any member, nor even of sending to Canton to engage the services of a native convert, though Liang A-fah was still living then. The whole year was thus passed at Thistle-mount, and the nucleus of the future force thoroughly imbued with the ideas of their leader, who had, by June, 1850, gathered around him his own relatives and chosen his lieutenants.’

‘ The insurgents cut off the tail, allowed their hair to grow, and decided that all who joined the insurrectional movement should leave off the chinig and the Tartar tunic, and should wear the robe open in the front, which their ancestors had worn in the time of the Mings. —Callerv and Yvan, llixiory of the Jimarycctiou in China, translated by John Oxeuford, p. 61. London, 1853.

The existence of such a large body of people, acting together under the orders of one man, whose aspirations and teachings had gradually filled their minds with new ideas, could not remain unnoticed by the authorities. The governor-general lived at Canton, and received his information through local magistrates and prefects, whose policy was rather to understate the truth. But Sii Kwang-tsin felt that he was not fitted for the coming struggle. His place was therefore filled by the appointment of Lin, then living in Fuhchau, who started to fulfil his new ehai’ge, but died in October, as he entered the province.

Governor Sii Avas obliged to leave Canton on duty, but he never

met the enemy nor returned to his post. The po})ulac’e of the

city made themselves merry over his violent conduct toward a

poor paper-image maker near the landing, who had just set out

to di-y some effigies dressed in high ofiicial costume, each one

lacking a head. Su chose to regard this proceeding as an intentional

insult, as the artisan must have known that he was to

pass by that way, and ordered him to be bambooed and his ettigies

destroyed to neutralize the bad omen. The Peking government

had just sent three Manchus to superintend operations in

Kwangsi ; their predecessors, Li and Chau, with the provincial

governor, Clung, were all degraded, but these new imperial

officials did no better, nor did those on the spot expect that

they would succeed. Tahungah was the ruffian who had executed

one hundred and eighty British prisoners in Formosa

nine years before ; and Saishangah was the prime minister of

the young Emperor llienfung, as worthless as he was depraved.

Cruntai, who had long been in command of the Manchu garrison

at Canton, was also sent, in May, 1851, to check the growing

power of the insurgents. They were well posted in Wusiuen

hien, near the junction of two rivers, and this chieftain

naively expresses his surprise in his report to the Emperor that

the rebels should occupy an important })Ost which he had just

decided to fortify. However, his official rei)oit ‘ explains the

reasons for the imperial reverses better than anything wliich

had hitherto appeared. Corruption, venality, idleness, opiumsmoking,

and peculation had made the whole army a mass of

rottenness ; no one can wonder that the Tai-pings marched

without dan<»;er throufrh the land to their ij-oal at Xankiuii;.

A year previous to this date, however, the conflict had been

begun by the followers of Siu-tsuen. In tlieir zeal against idolatry

they had destroyed tem])les and irritated the people, which

ei-e long aroused a S])irit of distrust and emnity ; this was further

increased by the long-standing feud and mutual hatred

* Chinese Reposikn’y, Vol. XX. , p. 493.

COMMENCEMENT OF THE IJEVOLT. 591

between the j>un-iis and h<(kk-as (natives and squatters) wlileh

j-an through society. 8iu-tsuen and his chiefs were mostly of

the latter class, and whenever villages were attacked and the

hakkas worsted, they moved over to Thistle-mount and professed

to worship Shangti with Siu-tsuen. In this way the

whole population had become more or less split up into parties.

When a body of imperial soldiers sent to artest him and Yunshan

were driven off, they availed themselves of the enthusiasm

of their followers to gather them and occupy Lienchu, a lai-ge

market-town in Kwei hien. This proceeding attracted to their

banner all the needy and discontented spirits in that region, but

their own partisans were now able to regulate and employ all

who came, requiring a close adherence to their religious tenets

and worship. This town of Lienchu w^s soon fortified, and the

order of a camp began to appear among its possessors, wdio, however, spared the townspeople. The drilling of the force, now increased to many thousands, commenced ; its vitality was soon tested when it was deemed best to cross the river and advance on Taitsun in order to obtain more room. The imperialists were hoodwinked by a simple device, and when they found their enemy had marched off, their attack on the rear was repulsed

with much loss. Like all their class, they turned their

wrath on the peaceful inhabitants of Lienchu, killing and burning

till almost nothing was left. This needless cruelty recoiled

on themselves, and all the members of the Shangti /iwui, loyal

and disaffected alike, felt that their very name carried sedition

in it, and they must join Siu-tsuen’s standard or give up their

faith. lie had induced some recent comers belonging to the

Triad Society to put their money into the military chest and

to submit to his rules. One of his religious teachers had been

detected embezzling the funds while on their way to the commissariat, but the public trial and execution of the man had

served both as a warning and an encouragement to the different

classes who witnessed the affair. Most of the Triad chiefs, however,

were afraid of such discipline, and drew off to the imperialists

with the greater number of their followers. The defection

furnished Siu-tsuen an opportunity to make known his settled

opposition to this fraternity, and that every man joining his party must leave it. At this time the discipline and good order exhibited in the eneaiiipment at Taitsiin nnist have struck the people around it with surprise and admiration, if the meagre accounts we have received are at all trustworthy.

About one jeai- elapsed between the contiict near Lienchu

and the capture of Yung-ngaii chau, u city on the liiver j\Iei in

Pingloh pi’efecture. During this period Siu-tsuen had become

more and more possessed with the idea of liis divine mission

from the Tieti-fu, or ‘ Heavenly Father,’ as God was now

connnonly called, and the Tien-Jiiung, or ‘ Ileaveidy Elder

Brother,’ as he termed Jesus Christ. He began to seclude

himself from the gaze of his followers, and deliver to them

such revelations as he received for the management of the force

committed to him to clear the land of all idolatry and 0})pression,

and cheer the hearts of those pledged to the gloiious

cause. This course was destructive of all those peculiar tenets

which Christianity teaches, and, so far as can be learned, neither

lie nor Yun-shan any longer prominently set forth the doctrines

of salvation by repentance and faith in Christ, as they had done

in their first journey among the INIiaotsz’, but held their followers

together by fanaticism and the hope of final triumph. In

its main features, his course was copied from that of IMoses and

Aaron when they withdrew into the tal)ernacle, and it was

easy to impress upon his ujiinstructed followers the repetition

in his person of the same mode of making known the will of

Heaven. An adequate reason can also be found in this scheme

why he never called in the aid of foreign missionaries to teach

his followers the truth as it is in Christ Jesus, knowing full

well that none of them w^onld lend any conntenance to such delusion.

As early as April, 1849, when still in Kwei hien, he began to promulge his decrees in the form of revelations received from the Heavenly Father and Elder Brother, when one or the other came down into the world to tell him what course lie should pursue. In March, 1853, just before capturing Nanking, he issued a book of ” Celestial Decrees,” containing a series of these revelations, from which the I’eal nature of his character can be learned. Two extracts will be sufficient to

(piote:

CHAKACTEU OF THE TIEN-WANd’s ATJTHOKITY. 593

The Heavenly Father addressed the multitude, saying, O my children ! Do

you know your Heavenly Father and your Celestial Elder Brother ? To which

they all replied, We know our Heavenly Father and Celestial Elder Brother.

The Heavenly Father then said, Do you know your Lord, and truly ‘i To

which they all replied, We know our Lord right well. The Heavenly Father

said, I have sent your Lord down into the world to l)ecome the Celestial King

(Tkn-icniuj) ; every word lie litters is a celestial command ; you must be obedient

; you must truly assist your Lord and regard your King ; you must not

dare to act disorderly, nor to be disrespectful. If you do not regard your Lord and King, every one of you will be involved in difficulty.’

It is only from these official documents that we can learn the real political and religions tenets of the revolutionists now intrenched at Yung-ngan, and soon to burst forth in fury upon their country. It was in vain to expect gospel ligs from such a bramble bush.

Another extract exhibits their jugglery still more clearly. It is dated December 1), 1S51, and contains the proceedings and sentence in the case of Chan Sih-nang, mIio had been detected holdins intercourse with General Saishan^ah at Taitsun. Four of the kings were that day consulting upon some weighty matters, when suddenly the Heavenly Father came down among them and secretly told them to instantly arrest Chan and two others and bring them to Yang, the Eastern King, while he returned to heaven. They did so, and reported the matter to the Tian Wang, but none of them had any evidence to proceed upon.

” Happily, how^ever, the Heavenly Father gave himself the

trouble to appear once more,” and ordered two of the royal cousins

to go and inform the several princes of his presence. They

all attended at court and entreated the Ileavenlv Kino; to

accompany them. Hereupon, his Majesty, guarded by the

princes and body-guards, together with a host of officials, advanced

into the presence of the Heavenly Father. They all

kneeled down and asked, ” Is the Heavenly Father come down ?

‘

He replied, addressing the Tien-wang, ” Siu-tsuen, I am going

to take this matter in hand to-day ; a mere mortal would find

it a hard task. One Chan has been holdins; collusive commu-

‘ This decree bears the date April 19, 1851, at Tung-hiang, a village nea<

Wusiuen.

iiication with the enemy yesterday, and has returned to court,

intending to carry into effect a very serious revolt. Go and

bring him liere.” The culprit soon came, and the examination

is reported in full. In answer to tlie question, ” Who is it that

is now speaking to you ? ” he replied, ” The Heavenly Father,

the Supreme Lord and Great God (Shangti) is addressing me.”

He said soon after, ” I am aware that the Heavenly Father is

omnipotent, omniscient, and omnipresent/’ By a series of

questions his guilt was proved, and he and his accomplices, with

his wife and son, were all put to death as a warning to traitors,

in presence of a large concourse, to whom they confessed the

justice of their fate.

When in possession of Nanking, Hung Siu-tsuen was formally

proclaimed by his army to be Emperor of China, and assumed

the style and insignia of royalty. Five leading chiefs were

appointed to their several corps as South, East, West, North,

and Assistant Kings ; Fung Yun-shan w’as the Southern King.

Who among them were the efficient disciplinarians and leading

minds in carrying on their plan cannot be now ascertained, so

complete was the secrecy which enveloped the whole movement

from first to last as to the personnel of the force. Dr. Medhurst’s

translations of their orders, tenets, laws, revelations, and textbooks

furnish the most authentic sources for estimating its

character, but they fail to describe its living agents. In so

large an army, composed of the most heterogeneous elements,

it cannot be expected that there would be at any time nnicli

knowledge of the sacred Scriptures, on which its leaders based

their assumed powers derived from the ‘ Heavenly Father and

Elder Brother ;

‘ but there certainly was a remarkable degree

of sobriety and discipline among them during the first few

years of their existence. A most perplexing question, which

increased in its urgency and difficulty as soon as opposition

drove the rebel general to intrench himself at Liencliu, was

temporarily arranged by forming a separate cMcaiu])inent for

the women, and placing over them officers of their own sex to

see that discipline was maintained. In doing this he allowed

the married people as great facilities for the care of their children

as was possible under the conditions of army life; but

THE REBEL ADVANCE TO THE YANGTSZ\ 505

diiriu*^ their progress through the land in 1852 and 1853, much

suffering must have been endured.

In 1852 the state and size of the army in Yung-ngan fully

authorized the leaders of the I’evolt to march northward. Several

engagements had given their men confidence in each other

as thev saw the imperialists put to flight ; defeats had furthermore

shown that their persevering enemy entertained no idea

of sparing even one of them if captured. The want of provisions

durino- their fiv^e months’ sieo;e within its walls further

trained them to a certain degree of patient endurance ; when,

therefore, they broke through the besieging force in three divisions

on the night of April T, 1852, they were animated by

success and hope to possess themselves of the Empire. Marching

north they now attacked Kweilin, the provincial capital,

May 15tli, but having no cannon fit to besiege a walled city of

that size, crossed the border and captured Tau in Hunan, which

gave them access to the Iliver Siang and means of transportation.

Their course was thenceforth an easy conquest of the

towns along its valley. Kweiyang chau, Chin chau, Tunghing,

ISTganjin, and others were taken and evacuated, one after the

other, until they reached the capital of this province, September

18th. Chano-sha and Siangtan together form one immense city,

and its defenders fully understood their peril, and the probability

of entire destruction if they allowed it to be captured.

For eighty days the Tai-pings exerted themselves in vain to

obtain possession, losing, however, very few men, and doing no

great harm to their enemy, who kept beyond reach. December

1st they raised the siege, and by the 13tli reached Yohchau on

the Yangtsz ‘, which was taken without a struggle. Ten days

after, replenished and encouraged by the spoil found in Yohchau,

they occupied Hanyang and Wuchang, the capital of

Ilupeli province, lying on the other side of the river. Its garrison

was unable to escape, and many eoldiers were destroyed.

Hwangchau and Kiukiang, two prefect cities lower down, were

captured January 12th and February 18th, while Nganking,

the capital of i^ganhwui, fell a week later. Nothing seemed

able to resist the advance of the insurgents, and on March

8th they encamped before Nanking. It was garrisoned by Mancbus and Chinese, who, however, made no better defence than their comrades in other cities ; in ten days its walls were breached, and all the defenders found iii>i(lc put to death, including Luh, the governor-general of the province. Chiidciang and Yangchau soon were dragged to the same fate, thus depriving the imperialists of their control of the (irand Canal.

This I’apid progress through the land since leaving Yung-ngan eleven months previously had spread consternation among the demoralized officers and soldiers of the Emperor, mIio, on his part, Avas as weak and ignorant as any of his subordinates.

The march of the insurgents showed the ntter hollowness of the imperial troops, the incapacity of their most trusted leaders, and the little interest taken by the great body of the nation in the conflict. Many causes which might adequately c.\}»lain this extraordinary success cannot now be ascertained, but a national dislike of the Mancbus on the part of the Chinese lay at the bottom of their coldness. They felt, too, that a government wdiich could not protect them against a few thousand foreign troops might as well give place to a native one. The insurgents had perhaps not more than ten thousand adherents, including women and children, when they left Yung-ngan ;’but these went forth in the full conviction of the heavenly commission of their leader to destroy idolatry, set up the worship of the true God, and inaugurate the kingdom of heaven hi the person of the “Heavenly King.”‘ The term SJuDujti was known by every schoolboy to be the name of the God worshipped at Peking by the Emperor in his right as Son of Heaven, and the successor of the ancient sovereigns mentioned in the Ska King ,’ accordingly, when the insurgents set up the worship of the true God as they had been able to learn it from Gutzlaff’s revised version of the Bible, their countrymen immediately recognized the challenge. It was an attack on the religious as well as political position of Taukwang; whoever maintained his side in the gage of battle, with him were undoubtedly the powers above. The progress of the new banner from Yuiig-ngan to banking was like that of a fiery cross, and the sufferings of the people, except in a few large cities, were really more owing to the savage itnperialists than to the Taipings.

‘ Though one of their officers told Mr. Meadows, at Nanking, that the force was about three thousand.

SOUIICKS OI- rilKHl STKENGTir. 597

The latter grew in strength as they advanced, owing to indiscriminate slaughter on the part of their enemies of unoffending natives, and at last reached their goal with not much less than eighty thousand men.

Their position was now accessible to foreigners—who had

been watching their rise and progress under great disadvantages

in arriving at the truth—and they were soon visited by them

in steamers. The first to do so was Governor Bonham in

II. M. S. Ilermes, accompanied by T. T. Meadows, one of the

most competent linguists in China, who published the result of

liis inquii-ies. The visitors were at first received with incredidity,

but this soon gave way to eager curiosity to learn the real

nature of their religious views and practices. The insurgents

themselves were even inore ignorant of foreigners than were

these of the rebels, so that the interest could not fail to be reciprocal,

nor could either party desire to come into collision with the other.

About two months after the cities of Nanjing, Chinkiang, and Yangzhou had been taken, garrisoned, and put in a state of defence by their inhabitants, working under the direction of Tai-ping officers, the leaders felt so much confidence in their cause, their troops, and their ability, that they despatched a division to capture Peking. Xo particulars of its size or composition are given, but its course and achievements are recorded in the Peking Gazette. The force landed not far from Kwacliau, where it defeated a body of Manchus, and then proceeded to Liuho and Fungyang fu without finding serious opposition.

Crossing the province of Xganhwui, they entered that of Honan, and in one month from landing the troops laid siege to Kaifeng, the provincial capital, June 19th. Three days later they were repulsed, and their leaders crossed the Yellow River to Hwaiking fu, about a hundred miles west of Kaifung. For two months they were baffled by an unusual resistance on the part of the imperialists, and were compelled to leave it and go west into Shansi, where they took Pingyang fu and flanked the enemy by turning east and north-east till they crossed the Liiuniing pass and got into Chihli. It was their design to have gone down the River “Wei to Lintsing chau on the Grand Canal, but they were compelled to make a detour of some hundreds of miles to reacli this last place. In doing so they ascended the steep defiles leading from the basin of the Yellow River to the plateau in South Shansi. This march was accomplished in the month of September, and on October9th the prefect city of Shinchau in Chihlf, only two hundred

miles from Peking, was taken. Their army remained at Shinchau

for a fortnight, when they marched across the plain northeasterly

to Tsinghai hien, on the Grand Canal. Here they

intrenched themselves on October 2Sth, but twenty miles south

of Tientsin. A detachment sent to attack that city was repulsed,

and the whole body were blockaded on Xovember 3d by

the Manchu force, wliicli had followed it from Ilwaiking, and

other corps ordered from the north to intercept its progress

toward the capital. In six months this insurgent force had

traversed four provinces, taken twenty-six cities, subsisted themselves

on the enemy, and defeated every body of impei’ialists

sent against thenio The men who performed this remarkable

march of fully one thousand five hundred miles in the face of

such odds, would have accomplished even greater deeds under

better training. Considering all things, it is quite equal to

General Sherman’s march to the sea in 1861: ; yet so little is

known of the details of this feat, that we are not even cei’tain

of its leader’s name—whether Lin Fung-tsiang, spoken of by

the Gazette as a ‘ Pretended Minister,’ or some other general,

was in command.

. It is rather hard to understand why the Tai-pings intrenched

themselves so near to Tientsin, but the officials of that city, in

1858, ascribed it to the fact that water covered the plain, preventing

all operations against the town. Perhaps their want

of siege guns, and the cavalry now brought from Mongolia, decided

the leaders to intrench themselves at Tsinghai and send

to Nanking for reinforcements. The Tai-ping Wang immediately

despatched an auxiliary force, which also crossed Kganliwui

to Funghien on the north bank of the Yellow lliver ; this

THE EXPEDITION AGAINST PEKING. 599

place was captured March IT, 1854, “after taking city after

city,” as the Emperor llieiifung expressed it. The ice was gone

when the army reached Liiitsiiig cliau, April 12th, and that

city was taken by a tierce assault against the combined resistance

of its garrison and the imperialists outside, after the insur’-‘

ciit auxiliary was attacked in force. The other body had

left Tsinghai in February, starved out rather than driven away,

and gone to the district town of Ilien, which they left March

KUh for Fauching, and probably rejoined their comrades somewhere

between that and Lintsing. They were about a hundred

miles apart, and the intervening region was no doubt forcibly

drained of its supplies. This joint army remained in possession

of their depots as long as they saw lit, and ti-eated the inhabitants

reasonably well, among whom there were no Manchus,

The inability to understand each other s speech kept the people

of this district from mixing with the southerners, and, combined

with the impossibility of keeping open the road to Nanking,

decided the Tai-pings to return. This they did in March, 1855,

by re-entering IS^ganhwui and rejoining the main body whereever

ordered ; but no details are known of their movements for

nearly a year before that date. Peking and the Great Pure

dynasty were saved, however ; while the failure of Hung Siutsuen

to risk all on such an enterprise proved his ignorance of

the real point of this contest. lie never was able to undertake

a second campaign, and his followers soon degenerated into

banditti.

The possession of Nanking, Chinkiang, and Kwachau, with

the large flotilla along the Yangtsz’ River west to Ichang in

Hupeh, a distance of over six hundred miles, had entirely sundered

the Emperor’s authority over the seven south-eastern provinces.

The country on each side for fifty or one hundred and

fifty miles was visited by the insurgents’ troops merely for supplies.

Their boats penetrated to Nanchang in Kiangsi, went

up the Piver Siang even beyond Changsha in Ilunan, ravaged

one town after another in quest of provisions and reinforcements,

which were either taken to Nanking or used to support

the crews ; but nowhere did the leaders set up anything like a

government, nowhere did they secure those who submitted or pursued their avocations quietly any protection against imperialist

or other foes. As a revohition involving a reorganizatioTi of the Chinese nation on Christian principles, and a well-defined assertion of the rights and duties of rulers and subjects, it had failed entirely within a year after the possession of Kanking.

There was no hope that any of the leaders in the movement would develop the ability to initiate the establishment of a consistent and suitable control, since not one of them was endowed either with the experience necessaiy to introduce provisional government over concpiei’ed communities, or with that tact calculated to impress their inhabitants with enduring confidence in them. All their prisoners were compelled to work or fight in their service, and were willing to earn their food and clothes ; while in obeying such orders, and going through such religious ceremonies as were told them, they of course had not much to complain of ; but this conduct did not imply hatred of the mandarins or an abjuiation of Buddhism.

During the three years after JS’anking had V)een occupied, the people in the Vangtsz* valley had suffered much from the conflict. Both armies lived on the land, and tlu; danger of resisting the demands for food, clothes, and animals was nearly equaled by that of j(,)ining the contending forces ; in either case beggary or loss of life was sure to be the end. As an instance of by no means unexamjilcd suffering, the populous mart of Hankow and its environs was taken by assault six different times during the thirty months ending in May, 1855, and finally was left literally a heap of ruins. In country places the imperialists were, of the two parties, perhaps the more terrible scourge, but as the region became impoverished each side vied with the other in exhausting the people. The Tai-pings were gradually circumscribed to the region around Kaiiking and Nganking by the slow approaches of the government troops, and in 1800 seemed to be near their end. The interest which had been aroused at Shanghai in 1853, upon hearing of their Christian tenets and organization, had been satisfied in the various visits of foreign functioiuiries to Xanking, the intercourse with the leaders and men, perusal of their books, and observation of their policy.

FAILURE OF THE ENTERPRISE. 601

One inherent defect in the enterprise, when viewed in its political bearing, ere long showed itself. Nothing could induce Iluiii”: Siu-tsuen to lead his men to the north and risk all ill an attack on Peking. His own conviction of his divine mission had been most cordially received by his generals and the entire b(xly of followers which left Yung-ngan in 1852; but their faith was not accepted by the enormous additit>ns made to the Tai-pings as they advanced to Nanking, and gradually the original force became so diluted that it was inade<juate to restrain and inspirit their auxiliaries. Moreover, the Tien-wang had never seriously worked out any conception of the radical changes in his system of government, which it would be absolutely necessary to inaugurate under a Christian code of laws.

Having had no knowledge of any western kingdom, he probably regarded them all as conformed to the rules and examples given in the Bible ; perhaps, too, he trusted that the ” Heavenly Father and Elder Brother ” would reveal the proper course of action when the time came. The great body of literati would naturally be indisposed to even examine the claims of a western religion which placed Shangdi above all other gods, and allowed no images in worship, no ritual in temples, and no adoration to ancestors, to Confucius, or to the heavenly bodies. But if this patriotic call to throw off the Manchu yoke had been fortified by a well-devised system of public examinations for office—modified to suit the new order of things by introducing more practical subjects than those found in the classics—and had been put into practice, it is hard to suppose that the intellectual classes would not gradually have ranged themselves on the side of this rising power. The unnecessary cruelty and slaughter practised toward the Manchu garrisons and troops carried more dread into the hearts of the population than stimulus to co-operate with such ruthless revolutionists. The latter had weakened their prospects by destroying confidence in their moderation, justice, and ability to carry out their aim to establish a new sway. There was a large foundation of national aspirations and real dislike to the present dynasty, on which the Tien-wang could have safely reckoned for help and sympathy. But he was far from equal to the exigency of his opportunity. The doubts of his countrymen as to his coiiipeteney were proved by the ^iitisfaction and relief felt when his movement collapsed.

When the remnants of the two corps which returned from the north in 1855 were incorporated into the forces holding the Grand Canal and the Liang Kiang province, their outposts hardly extended along the Great Eiver beyond Chinkiang on the east and Xganking on the west. In that year dissensions sprung up among the leaders themselves inside of Nanking, which ended in the execution of Yang, the Eastern King, the next year ; a tierce struggle maintained by Wei, the Northern King, on behalf of the Tien-wang, upheld his supremacy, but at a loss of his best general. Another man of note, Shi Dakai, the Assistant King, losing faith in the whole undertaking, managed to withdraw with a large following westward, and reached Sz’chuen. The early friend of Hong Xiuquan, Feng Yunshan, known as the Southern King, disappeared about the same time. Humors of these conflicts reached Shanghai in such a contradictory form that it was impossible to learn all their causes.

(3ne source of sti’ife arose by Yang assuming to be the Holy

Ghost. Ileceiving communications from the Heavenly Father

and Elder Brother, he thus placed himself above the Tien-wang, and, it is said by Wilson,’ ” required him to humble himself and receive forty lashes” for some misdemeanors complained of by the Comforter. The notices of this man which have reached us show that he early took a prominent part in the movement, and perhaps manipulated ”descents of the Heavenly Father,” like the one referred to above as mentioned in the ” Book of Declarations ” in the case of Chan Sih-nang.” Many proclamations were issued in his name (»n the progress to Naidving, which set forth the principles under which the Heavenly Dynasty were trying to conquer. Incentives addressed to the patriotic feelings of the Chinese were mixed up with their obligations to worship Shangdi, now made known to them as the Great God, our Heavenly Father, and security promised to all who submitted.

‘ Tfie, ** ?Jrer-Vict<>rums Army,”^ Lt.-Col. Gordon’s Chinrxr Citmpaiqn, p. 43.

‘.T. Milton Mackie, Life of Tni-pinfi-Wang, Chief of the Chinese Insurrection^Chap. XXXIV., New York, 1857.

DISSENSIONS AMONG THE TAI-PING LEADERS. 603

In one sent forth by liini when nearing Nanking, he thus summarizes the rules which guided the Tai-pings:

I, the General, in obedience to the royal commands, have put in motion the troops for the punishment of the oppressor, and in everyplace to which I have come the enemy, at the first report, have dispersed like scattered rubbish. As soon as a city has been captured, I have put to death the rapacious mandarins and corrupt magistrates therein, but have not injured a single individual of the people, so that all of you may take care of your families and attend to your business without alarm and trei^idation. I have heard, however, that numbers or lawless vagabonds are in the villages, who previous to the arrival of our troops take advantage of the disturbed state of the country to defile mens’ wives and daughters, and burner plunder the property of honest people. . . .

I have therefore especially sent a great officer, named Yiien, with some hundreds of soldiers, to go through the villages, and as soon as he finds these vagabonds he is commissioned forthwith to decapitate them ; while if the honest inhabitants stick up the word shun [‘ obedient ‘J over their doors, they will have nothing to fear.

‘Such manifestoes could not reassure the timid population of the valley of the Yangtsz’, and the carnage of the unresisting JVLanchus inXanking, Chinkiang, and elsewhere indicated a ruthless license among the followers of the Tien-wang, which made them feel that their success carried with it no promise of melioration.

In addition, as the vast spoil obtained from these cities and towns up to 1S50 was consumed, the outlook of the rebels was most discouraging. Among their forces, the disheartened, the sick, and the wounded, with the captived and desperate, soon died, deserted, or skulked, and their places Avere filled by forced

levies. Under these circumstances the dissensions within the

court at Xanking imperilled the whole cause, and showed the

incapacity of its leaders in face of their great aim. Yang had

sunk into a sensual, unscrupulous faction leader who could no

longer he endured ; by October, 1856, he and all his adherents,

to the number of twenty thousand, were utterly cut off by Wei.

But this latter king speedily met with a like fate. Shih, the

Assistant King, was at this time in the province of Kiangsi. It

had become a life struggle with Siu-tsuen, and his removal of the

four kings resulted in leaving him without any real military

chief on whose loyalty he could depend. The rumors which

‘Lindley, Tai-ping Tien-kwoh, \ol. I., p. 94. reached Shanghai in 1856 of the fierce conflict in the city were probably exaggerated by the desire prevalent in that region that the parties would go on, like the Midianites in Gideon’s time, beatinir down each other till they ended the matter.

The success of the Tai-pings had encouraged discontented leaders in other parts of China to set up their standards of revolt. The progress of Shih Ta-kai in Sz’chuen and Kweichau engaged the utmost efforts of the provincial rulers to restore peace. In Kwangtung a powerful band invested the city, but the operations of Governor Yeh, after the departure of Sii Kwang-tsun in 185i, were well supported by the gentry. By the middle of 1855 the rising was quenched in blood. The destruction of Fatshan, Shauking, and other large towns, had shown that the sole object of the rebels was plunder, though it was thought at first that they were Tai-pings. The executions in Canton during fourteen months np to August, 1856, were nearly a hundred thousand men ; but the loss of life on both sides must be reckoned by millions. A band of Cantonese desperadoes seized the city of Shanghai in September, 1853, killing the district magistrate and some other officials. They retained possession till the Chinese New Year, January 27, 1854, leaving the city amid flames and carnage, when many of the leaders escaped in foreign vessels.’ None of these men were affiliated with the Tai-pings.

Jn Formosa and Hainan, as well as in Yunnan and Kansuh, the provincial authorities had hard work with their local contingents to maintain the Emperor’s authority. This wretched prince was himself fast bound under the sway of Suhshun and his miserable coterie, devising moans to rej>lcnish his coffers by issuing iron and paper money, and proposing counters cut out of jade stone to take the place of bullion. The national history, however, had many notices of precisely such disastrous epochs in former times, and the nation’s faith in itself was not really weakened.

THE REBEL SORTIE FROM NANKING. 605

By 1857 the imperialists had begun to draw close lines about ‘No foreigners here or elsewhere in China were injured designedly during all this insurrection.

the rebels, when they were nearly restricted to the river banks between Nganking and Nanking, both of which cities were blockaded. Two years later the insurgent capital was beleaguered,

but in its siege the loyalists trusted almost wholly to

the effects of want and disease, which at last reached such an

extreme degree (up to 18G0) that it was said human flesh was

sold on the butchers’ stalls of Xanking. Their ammunition was

nearly expended, their numbers were reduced, and their men

apparently desirous to disperse ; but the indomitable spirit of the

leader never quailed. He had appointed eleven other ((‘(okj, or generals,

called Chung TFan^ (‘ Loyal King ‘j, Ylng Wang (‘Heroic

King’), Kan TH/vi^ (‘ Shield King’), Ting Wang (‘Listening

King ‘), etc., whose abilities were cpiite equal to the old ones.

As the siege progressed events assumed daily a more threatening

aspect. Chang Kwo-liang and Ilo Chun, two imperialist generals,

invested the city more and more closely, driving the insurgents

to extremity in every direction. The efforts of these men

were, however, not aggressive in conseqnence of the war then

waging with the British and French on the Pei ho. This encouraged

the beleaguered garrison to a desperate effort to free themselves,

and on May G, 18G0, a well-concerted attack on the

armies which had for years been intrenched behind outworks

about the city scattered them in utter disorder. A small body

of Tai-pings managed to get out toward the north of Kiangsu,

near the Yellow Kiver. Another body had already (in March)

carried Hangchau by assault by springing a mine ; as many as

seventy thousand inhabitants, including the Manchu garrison,

perished here during the week the city remained in possession of

the rebels. On their return to Nanking the joint force carried all before it, and the needed guns and annnunition fell into their hands. The loyalist soldiers also turned against their old officers, but the larger part had been killed or dispei’sed. Chinkiang and Changchau were captured, and Ilo Kwei-tsing, the governor-general, fled in the most dastardly manner to Suchaii, without an effort to retrieve his overthrow. Some resistance was made at Wnsih on the Grand Canal, but Ilo Chnn was so paralyzed by the onslaught that he killed himself, and Sucliau fell into the hands of Chung Wang with no resistance whatever.

It was, nevertheless, burned and pillaged by the cowardly imperialists before they left it, Ho Kwei-tsiug setting the large suburbs on tire to uncover the solid walls. This destruction was so unnecessary that the citizens welcomed the Tai-pings, for they would at least leave them their houses. AVith Suchau and Ilangchau in their hands, the Kan Wang and Chung Wang had control of the great watercourses in the two provinces, and their desire now was to obtain foreign steamers to use in regaining niasteiy of the Yangzi River. The loss of their first leaders was by this time admirably supplied to the insurgents by these two men, who had had a wider experience than the TianWang himself, while their extraordinary success in dispersing their enemies had been to them all an assurance of divine protection and approval.

The populous and fertile region of Kiangnan and Chehkiang was wholly in their hands by June, 1800, so far as any organized Mancliu force could resist them. The destruction of life, property, and industry within the three months since their sally from Nanking had been unparalleled probably since the Conquest, more than two centuries before, and revived the stories told of the ruthless acts of Attila and Tamerlane. Shanghai was threatened in August by a force of less than twenty thousand men led by the Chung Wang, and it would have been captured if it had not been protected by British and French troops. Many villages in the district were destroyed, but the flotilla approaching from Sungkiang recoiled from a collision with foreigners, and the insurgents all retired before September. They, however,

could now be supplied with nnmitions of war, and even began

to enlist foreigners to help them drill and light. It was an

anomalous condition of things, possible only in China, that

while the allied force was marching upon Peking to extort a

treaty, the same force was encircling the walls of Shanghai, burning its suburbs to destroy all cover, and aiding its rulers to preserve it to Ilienfung— all in order to conquer a trade. It was then the moment for the Tai-pings to have moved rapidly upon Chihli and tried the gage of battle before the metropolis, as soon as possible after Lord Elgin had withdrawn. But they had now very few left to them of the kind of troops which threatened the capital in 1853-54, and could not depend on recruits from Kiangnan in the hour of adversity.

FOREKiN AID AGAINST THE REBELS. ”><)7

At this juncture the imperialists began to look toward foreigners for aid in restoring their prestige and power by employing skill and weapons not to be found among themselves.

An American adventurer, Frederick G. Ward, of Salem, Mass., proposed to the Intendant Wu to recapture Sungkiaiig from the Tai-pings ; he was repulsed on his first attempt at the head of about a hundred foreigners, but succeeded on the second, and the imperialists straightway occupied the city. This success, added to the high pay, stimulated many others to join him, and General Ward ere long was able to organize a larger body of soldiers, to which the name of Cliang-shing Mun, or ‘ Ever-victorious force,’ was given by the Chinese ; it ultimately proved to be well applied. Its composition was heterogeneous, but the energy, tact, and discipline of the leader, under the impulse of an actual struggle with a powerful foe, soon moulded it into something like a manageable corps, able to serve as a nucleus for training a native army. Foreigners generally looked down upon the undertaking, and many of the allied naval and military officers regarded it with doubt and dislike. It had to prove its character by works, but the successive defeats of the insurgents during the year 1862 in Kiangsu and Chehkiang, clearly demonstrated the might of its trained men over ten times their number of undisciplined braves.

But we must retrace our steps somewhat. In 1860 the possession of the best parts of Kiangsu and Chehkiang led the Tian Wang to plan the relief of Nganking by advancing on Hankow with four separ’ate corps. They were under the leadership of the Chung Wang, and, so far as the details can be gathered, manifested a practical generalship hardly to be expected.

The Ying Wang was to move through Ng-anhwui from Lucliau westerly to Ilwangchau ; the Attendant King (Shih) was to leave Kiangsi and co-operate with the Chung Wang by reaching the Yangtsz’ as near Hankow as possible, and a smaller force under the Tu AVang was to recover Ilukau at the mouth of Poyang Lake and ascend the Great River in boats. The area through which this campaign was to be carried on may be understood when we learn that the Chung Wang’s march of five hundred miles was over the two ranges of mountains on the frontiers of Kiangsi, and that of the Ying Wang two hundred miles through the plains of Xganhwui. This last king did actually take his force of about eighty thousand men two hundred miles to II wangchau (fifty miles below Hankow) in eleven days, but none of his colleagues came to his aid. The experience of eight years had quite changed the elements of the contest.