经济增长是一个新现象

对人类来说,经济增长是个非常新的现象。从旧石器时代算起,人类已有250万年的历史,即便从智人算起也有20万年历史,而经济增长只有250年历史,相对于250万年为万分之一,相对于20万年也仅有千分之一点二五,确实很短。工业革命之前,不增长是常态,增长是非常态,人们不会谈论与增长相关的话题,更不会因为经济停滞而着急。

在进入文明史的数千年里,普通人的生活水平,不要说从这一年到下一年之间没有什么变化,甚至数代人之间也没有太大差别。18世纪初普通英国人的生活并不比罗马帝国时代好多少,平均寿命也没有超过古罗马人的平均寿命。就中国而言,直到20世纪70年代,绝大部分中国人的生活水平不比唐宋时期好多少,真正显著的经济增长,普通人生活水平的提高,只是过去40年发生的事情。

但过去200多年的经济增长并不是一个均匀现象。伴随经济增长的出现,各国之间人均收入的差异也越来越大。1500年时,从全世界看,人均GDP东方和西方的差别也不是很大,但是从1820年开始,差距逐步扩大。到2000年时,最富有国家的人均GDP是最贫穷国家的上百倍。人均GDP最高的是西欧各国和文化制度同源国,包括美国、加拿大、澳大利亚等国,而中国远远落后于世界平均水平。这被称为“大分流”。

这种大分流可以用人口数和GDP规模之间的相关系数来描述。1820年之前,这个相关系数基本都接近于1,也就是说,人口大国基本上就等于经济大国。1820年的相关系数仍然达到0.9423,但此后这个系数开始迅速下降:1870年为0.6393,1913年为0.3404,1950年为0.1554,1973年为0.148。也就是说,到1973年的时候,人口规模与经济规模之间没有什么关系,人口大国可能是经济小国,而人口小国可能是经济大国。中国是世界第一人口大国,人口数量当时占世界的20%,但GDP规模排在十三四位以外。只是在上世纪70年代之后的两个十年间,随着大多数发展中国家的经济增长率显著高于发达国家,大分流也在80年代末被大融合所取代。人口数和GDP规模之间的相关系数2003年上升到0.5185。

人类有好奇心,看到这种大增长和大分流,就想提供解释。总结起来,学者们提供的解释大致可以分为以下几种:

第一类是地理决定论:一国的经济增长由其所处的地理位置以及拥有的资源决定。其代表人物早期有法国启蒙思想家孟德斯鸠,最近几十年有历史学界的加州学派、生物地理学家賈德·梅森·戴蒙德(Jared Diamond)、经济学家杰弗里·萨克斯(Jeffery Sachs)等。

第二类是人种决定论:经济增长决定于人的智力,不同人种之间智力的差异导致了经济增长的差异。这是社会达尔文主义的解释。

第三类是文化决定论:宗教信仰、价值观、伦理等文化因素决定经济增长。其最著名的开创者和代表人物是德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber),他认为新教伦理塑造了资本主义精神,而儒家文化不利于经济增长。

第四类是制度决定论:社会经济制度决定经济增长。特别地,私有产权和市场经济有利于经济发展,财产公有和计划经济不利于经济增长。制度决定论是大部分经济学家持有的观点,其最著名的代表人物是道格拉斯·诺斯、达隆·阿齐默魯(Daron Acemoglu)和詹姆斯·罗宾森(James Robinson)。我自己也持有这种观点。特别地,我认为,市场经济中的企业家精神是经济增长最重要的决定因素。有一个很好的例子来说明制度的作用。朝鲜和韩国原本是一个国家,“二战”刚结束时,面临的情况很接近,但经过几十年发展以后,两个国家完全不同。

容易带来误导的两大经济增长理论

经济学家也是最近几十年才开始关注制度问题。在很长一段时间里,经济学家在解释经济增长的时候,关注的主要是技术性变量,这些变量可以划为两大类:一类是存量,包括资本、劳动力和技术;另一类是流量,包括投资、消费和净出口。这些概念都来自主流经济学家的两种思维方式:一种是供给侧思维,另一种是需求侧思维。第一种被称为新古典经济学增长理论,第二种属于凯恩斯主义经济学。

新古典增长理论由麻省理工学院的经济学家罗伯特·索罗(Robert Solow)于1956年创立。他在1957年又做了经验研究,解密美国在1900年-1950年这半个世纪的经济增长源于哪些因素。之后经过其他一些经济学家的补充和完善,他的理论就成为主流的经济增长理论。

在新古典增长理论中,整个经济被当作一个“生产函数”:生产要素投入是自变量,产出是因变量(一般用GDP来衡量)。技术存量决定生产函数的形式。同样的要素投入,技术越先进,总产出越高。最简单的生产函数只包括劳动和资本两种投入。遵循新古典范式,索罗假定经济具有不变规模报酬的特征,劳动和资本各自贡献的份额加起来就等于1,实际增长超出1的部分就是技术进步带来的,被称为“全要素生产率”(total factor productivity,缩写为TFP)。这样,比如说,如果劳动力投入和资本各增加1%,由要素投入导致的增长就是1%。如果实际产出增加了3%,那超出的2%就是全要素生产率的贡献。索罗1957的研究发现:美国在20世纪前50年的增长,将近80%来自全要素生产率的提高,只有20%来自资本和劳动的贡献。

这里,有必要对全要素生产率(TFP)做点说明。所谓全要素生产率,就是用劳动和资本不能解释的,因而是一个剩余量,即回归分析中的残差。如果生产函数中增加一些其他投入变量(如土地、矿产资源),全要素生产率的贡献就降低了。新古典经济学假定经济总是处于当下最有效的均衡状态。在此假定下,全要素生产率的提高一定来自于技术进步。但这个假设是有问题的。经济并不总是处于均衡状态,新古典增长模型估算的全要素生产率的提高,既可能来自于技术进步,也可能来自资源配置效率的改进。这一点对我们理解中国过去40年的经济增长很重要。改革开放以后中国的全要素生产率提升很大,主要是来自我后面讲的企业家套利活动导致的配置效率的改进,来自人们工作积极性的提高。

新古典增长模型在解释增长中占有主流地位,经济学家用这个模型度量了几乎每一个国家经济增长情况。我这里举几个有关中国经济增长的实证研究。

北京国民经济研究所的王小鲁、樊纲、刘鹏用新古典增长模型对中国经济增长进行了研究(《经济研究》2009年第1期),他们发现:在1953年—1978年计划经济时期,中国GDP平均年增长6.15%,其中2.66%来自资本投入的增加,1.71%来来自劳动投入的增加,只有1.78%来自于全要素生产率的提高,占比不到29%。但在改革开放之后,无论哪个阶段,全要素生产率的贡献都大幅上升。比如1999年—2007年间,中国GDP平均年增长9.72%,其中全要素生产率年平均增长4.1%,占到整个贡献的42%。

哈佛大学的经济学家德怀特•珀金斯(Dwight Perkins)和匹兹堡大学的托马斯•拉斯基(Thomas.G. Rawski)也曾对中国1952年-2005年的经济增长情况进行过分析(2008年)。从他们的研究结果看,1952-1978年间全要素生产率的贡献只占11%,其中1957-1978年的20年间全要素生产率的贡献是负的(-13%),也就是说,产出增长远低于投入增长,说明配置效率降低了。但改革开放之后,全要素生产率贡献都是正的,而且相当高。尤其在1990年—1995年这段时间,经济增长的57.3%来自于全要素生产率的提高,这是巨大的进步。

加拿大多伦多大学的朱晓东教授2012年的研究发现,在1952年—1978年间,中国全要素生产率对于经济增长(按人均GDP算)的贡献是-72.03%,而人力资本的贡献达52.25%,按单位产出计算的资本的贡献是116.15%,劳动参与的贡献是3.63%。这意味虽然资本的投入非常大,但由于生产效率的降低,资源浪费严重,并没有带来应有的经济增长。改革开放之后的1978年—2007年这三十年,全要素生产率的贡献占比达77.89%。

当然,全要素生产率对经济增长的贡献度究竟是多少,经济学家之间存在着分歧,依赖于作者使用的数据和模型的设定。但全要素生产率的贡献改革后显著高于改革前,是没有争议的。我要强调的是,这种转变主要不是由于中国自身有什么技术创新,而是由于激励机制的改变,包括国有企业、民营企业都更有积极性了,表现出来就是全要素生产率的提高。

新古典增长理论存在什么问题呢?

第一,这个理论假定技术是外生的,就像天上掉下来的馅饼,没有考虑什么因素推动了技术进步。

第二,新古典增长模型只关心资本的数量,不关心谁控制资本,谁来投资。在新古典模型中,不论谁投资,结果是一样的。由于技术被假定是外生的,谁都无能为力,惟有资本是人可以控制的,新古典增长理论客观上为政府主导投资提供了理论依据。这确实也是许多发展中国家信奉的理论。但实际上,谁投资比投资多少更重要,政府投资和企业家投资的效果完全不一样。

这一点对理解中国经济增长尤其重要。中国在改革开放之前的投资力度并不小,但没有带来好的经济增长,就是因为这些投资由政府和国有企业主导,而来自私人企业家的投资为零。这才是真正的关键。

尽管新古典范式主导着经济学的思维,但经济学家还是逐步承认,技术并不是外生的。所以从上世纪80年代后期到90年代开始,有些经济学家试图把技术进步内生化,提出了“内生增长理论”(endogenous growth theory)。内生增长理论的开创者保罗·罗默(Paul M. Romer)2018年获得诺贝尔经济学奖。这一理论把技术进步模型化为知识生产问题,认为经济增长主要来自知识的积累。由于知识的生产具有规模报酬递增的特征,并且一个人创造出来的知识谁都可以用,在政策导向上,内生增长理论认为政府应该重视教育和科研方面的投入,同时,企业也应该加大研发投入(R&D)。但非常遗憾的是,内生增长理论中也没有企业家的位置,其所讲的技术进步是没有创新的技术进步,因而并不能构成一个正确的增长理论。

另外一个主流的经济增长理论是凯恩斯主义经济学。凯恩斯主义理论本来是用来解释短期经济波动的,而非经济增长,但慢慢演变到最后,现在成了最时髦的解释经济增长的经济学模型。今天在讨论和预测经济增长率时,经济学家、政府官员、商界领袖、媒体人,甚至普通人,用的都是凯恩斯主义的经济学。

凯恩斯主义经济学简单地说就是总需求理论。相对于新古典增长模式从总供给(生产)方面研究经济增长,凯恩斯主义理论是从需求方面思考经济增长。这一理论建立在“总需求=投资+消费+净出口”这个统计恒等式基础上,因而认为经济增长决定于投资、消费和净出口这三个变量,如同新古典模型中经济增长决定于资本、劳动和全要素生产率一样。这就是俗称的“三架马车”增长理论。

这一理论的政策含义是什么呢?增长就是总需求的增长,因此政府可以干预、甚至操纵经济增长,其主要办法是通过货币政策和财政政策刺激投资、消费和净出口。中国现在还有一个经济增长方式转型的目标,说过去40年是靠“投资拉动”和“出口拉动”,现在要从“投资拉动”和“出口拉动”转向“消费拉动”、“扩大内需”。

很多政府官员特别喜欢这个理论,因为它给政府获取和行使权力提供了正当性;很多经济学家也都喜欢这个理论,因为它为经济学家创造了大量就业机会。官方统计年鉴每年都会公布相关数据,显示消费、投资和贸易对经济增长各贡献了多少。但经常难以自圆其说,比如2009年GDP增长率为9.2%,其中来自最终消费的贡献是50%,投资的贡献是87.6%,这两项加起来是137.4%,超过了100%,结论只能是贸易贡献-37.4%。这是什么意思?一年的贸易做下来,对经济增长的贡献是负的?是不是说如果那年把国际贸易关闭了,既不出口也不进口,中国的GDP增长率会提高3.5个百分点,达到16.9%?所以,我对这个理论的评价是“错得离谱”。

首先,人类投资是为了什么?为了提高生产率,未来有更多的产出,从而人们可以生活得更好。但按照凯恩斯主义理论,投资的目的不是为了未来,而是为了增加当年的GDP,所以投资是否有效率,并不重要。这样一来,如果钢材过剩了,GDP(总需求)不足,怎么解决呢?那就再新建一个钢厂,通过投资本身增加了总需求,消耗掉一部分原本过剩的钢材,增长率就提高了。但这有什么意义?为什么要搞这么多浪费性的投资?人为创造的总需求,究竟对于国家未来有多少好处?没人在意。

第二,消费究竟是手段还是目的?人人都知道消费是目的,人类生产的所有东西最终都是为了消费。但是按照凯恩斯主义理论,消费只是增加GDP的一个手段。2009年政府定的目标是GDP增长8%,为了“保8”,就鼓励民众消费,包括采取家电下乡等各种政策,无论是吃饭还是穿衣,都为了实现8%这个目标。真是本末倒置!

第三,再看国际贸易。贸易使得国际分工成为可能,每个国家、每个地区、每个人都可以通过比较优势受益。但按照凯恩斯主义经济学,只有出口大于进口,贸易对GDP的贡献才是正的;如果进口大于出口,贸易对GDP的贡献就是负的。因为一国顺差必有他国逆差,凯恩斯主义经济学把贸易从一个正和博弈变成一个零和博弈,为贸易保护主义提供了理论依据,与古老的重商主义没什么区别。从统计数据可以看到,2008年全球金融危机之后,有好几年贸易对于中国经济增长的贡献都是负的。如果真是这样,那干脆把进出口贸易全部关掉,经济增长不就更高吗?

有些学者还用总需求理论测算中美贸易战对中国的影响究竟有多大,得出的结论是“影响不大”:即使中国和美国的贸易全部关闭,对中国GDP的影响也就2.4%。他们的结论是这样得出的:中国出口到美国的产品相当于中国GDP的3.6%,中国出口产品的增加值比重只占0.66,3.6%×0.66=2.4%。这种逻辑非常荒唐!就好比一座房子有四根柱子、住着4个人,你问一根柱子塌了还能住几个人?回答是“3个”。

凯恩斯主义理论对国家经济政策误导太大,很多国家都是按照这套理论来管理经济,所以问题越来越多。凯恩斯主义理论有点像鸦片,一旦吸上瘾,再很难戒掉。

斯密-熊彼特经济增长模型

经济学家究竟应该怎样理解经济增长呢?不妨回头看看经济学的起源。

经济学和自然科学不一样。自然科学总体上讲是不断进步的,今天发表的论文比过去的要正确,所以自然科学家不需要看几百年前的研究成果,只看现在发表的东西即可。但社会科学不一样,经常倒退,所以必须读历史,从古董里面找出正确的东西。

经济学创始人亚当·斯密怎么理解经济增长?他的著作《国富论》,英文全名直译过来就是《国民财富的性质和原因研究》,研究的是一个国家怎么变得富有。很可惜,他的增长理论被经济学家慢慢遗忘了。

斯密增长理论的核心是市场规模和劳动分工。斯密认为:一个国家的经济增长、财富增长,主要来自劳动生产率的提高;劳动生产率的提高靠技术进步,也就是现在讲的创新;技术进步和创新取决于劳动分工和专业化;而劳动分工和专业化取决于市场规模的大小。市场规模越大,分工越细,专业化越深,创新就越多,劳动生产率越高,经济增长越快;经济增长以后,人们的收入提高了,市场规模进一步扩大,就形成了一个正向循环。这个正向循环里,市场规模有着举足轻重的作用,对我们理解贸易和全球化对经济增长的贡献非常重要。静态看,市场规模不仅取决于人口数量,也取决于人均收入水平;动态看,市场规模决定人均收入水平。开放可以扩大市场规模,所以对经济增长尤为重要。

按照斯密的增长理论,经济增长在本质上并不是一般经济学家告诉大家的GDP提高3%、5%或8%,而是新产品、新技术、新产业的不断出现。也就是说,总量增长和结构变化是不可分开的,没有结构变化就不可能有总量增长。这确实是过去200多年里发生的事情。传统社会里只有农业、冶金、陶瓷、手工艺等几个行业,产品很简单,其中农业占主导地位,其他几乎可以忽略不计。现在人类有多少个行业?按照国际的多层分类标准,仅出口产品,两位数编码的行业有97个,4位数编码的行业有1222个,6位数编码的行业有5053个,而且还在不断增加。按照现在超市产品种类的统计口径:200多年前人类生产的产品总数量只有102到103,现在则达到108-1010,也就是1亿种至100亿种。截止2021年3月21日,亚马逊网站出售的产品就有75,138,297;如果把亚马逊的电商包括进去,销售的产品总数达到3.5亿种。

但亚当·斯密没有讲经济增长正循环的核心驱动力是什么。市场是如何出现的?分工究竟是怎么形成的?创新又从何而来?这些问题在斯密看来有点像是自发产生的。

100多年前,奥地利经济学家熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)在《经济发展理论》一书中,提出了“创新”和“企业家精神”这两个概念。在熊彼特看来,经济增长=创新=企业家精神。企业家做的就是“创造性破坏”(creative destruction),不断创造出新产品、新技术、新市场、新的原材料和新的组织方式。这个理论非常深刻,我觉得可以永垂不朽,但很可惜他的理论至今没有进入主流经济学,我觉得这是经济学家的愚蠢。人类就是这样,一旦拥有一个框架,喜欢不停地再往里面放东西。如果再出现别的框架,全新的、颠覆性的理论,大家就很排斥,所有不符合原有框架的,都拒之门外。

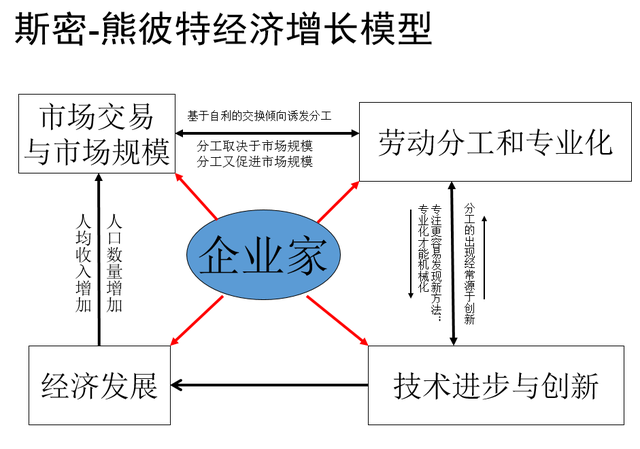

我本人将斯密的增长理论和熊彼特的企业家理论结合在一起,概括出“斯密-熊彼特增长模型”,如下图所示。

在我总结的斯密-熊彼特增长模型中,企业家处于中心地位。市场不是自然存在的、谁都可以看得见的。市场是被发现、创造出来的,企业家的一个重要工作就是发现市场、创造市场。分工和专业化其实也是企业家创造出来的。创造新的市场、新的产业,靠得是企业家的创新。经济增长之后,要把增加的财富变成新的市场,也要靠企业家的创新。

一般经济学家做研究时,假定产业是给定的,但实际上并不是。产业是企业家创造出来的。比如,软件产业是比尔·盖茨创造的,APP产业是乔布斯创造的,原来都没有。在经济发展、人们收入提高以后,企业家不断地创造新的市场、新的产品,因为一直生产原来的产品就会造成所谓的“产能过剩”,经济不可能持续增长。

这个理论很简单,但是我认为用来解释人类在过去250年里、或者中国在过去40年里的经济增长是最好的,比现在经济学家在教科书里讲的经济增长模型都要好,不会带来误导。从哥伦布发现新大陆开始逐步全球一体化,市场不断扩大,现在分工变成一个全球价值链,每个国家只做产业链中的一小段。技术进步层出不穷是过去几百年才发生的事情,而做出这些贡献的主要就是企业家。

一般认为,自18世纪以来,世界经历了三次工业革命,现在马上要进入第四次工业革命或者已经进入。这几次工业革命其实都是企业家创新的结果。当然,这并不是贬低科学家、发明家的作用。第一次工业革命与科学没什么关系,而在第二次工业革命中,科学发挥了很大作用,但如果没有企业家,科学很难变成生产力。正是由于企业家的创新,才使人类积累的知识(包括人文社会科学、自然科学)转变为现实的生产力。企业家的创新也带动了科学的发展。比如,热力学就是研究蒸汽机的产物,化工学专业是石油化工的产物。

第一次工业革命是传统产业—煤炭、冶金、纺织等的转变。这些产业是怎么变化的?很简单,1709年英国企业家亚伯拉罕·达比发明了焦炭炼铁,改造了钢铁和煤炭业。煤炭原来只用于取暖,现在可以炼铁。1712年英国企业家托马斯·纽科门发明了蒸汽机,一开始用于为煤矿排积水,后来由瓦特将蒸汽机从往复运动变为旋转运动,蒸汽机就变成了动力,彻底改变了纺织业和其他产业的动力源。一般认为是瓦特发明了蒸汽机,但如果没有罗巴克和博尔顿这两位杰出的企业家,瓦特大概一事无成。蒸汽机从低压变成高压,斯蒂文森父子发明了火车。火车需要蒸汽机车,谁能生产机车?最初就是纺织企业的附属机械车间,后来逐渐独立出来,成为全新的蒸汽机车产业。

第二次工业革命创造了全新的产业,标志是电力和内燃机。托马斯·爱迪生发明了电力照明产业。之后又出现电动机,电变成了动力,不再仅仅用于照明。有了电动机以后,家电产业出现了,刚开始是电风扇,后来是洗衣机等各种家电产品。现在全世界平均一个人至少有三台电动机。德国企业家奥托发明了内燃机,之后出现了汽车产业。有了汽车之后需要燃料,这就带动了石油冶炼,创造出石化工业,材料工业也随之发生彻底改变。比如,过去做衣服只能用自然生产的棉花、皮动物毛和丝绸,现在可以用合成纤维。

因此,前两次工业革命都是企业家给我们带来的。第三次工业革命更是如此,无论计算机硬件还是软件,都来自企业家创新的结果。设想一下,如果没有史蒂芬·乔布斯或者比尔·盖茨,这个世界会是什么样?这就是企业家对于经济增长的意义。

所以我要强调的是,当我们谈论经济增长时,要认识到,是企业家的行动决定了经济增长,而不是说有一个客观的经济增长决定了企业家该做什么。一部经济增长史,实际上就是企业家的创业、创新史,美国、英国、德国、日本如此,中国过去40年也如此。

企业家做两件事:套利和创新

研究企业家的经济学家并不多,除了熊彼特,还有奥地利经济学派的米塞斯和柯兹纳等少数人。

企业家究竟是干什么的?这几年我自己对企业家不断总结,我认为企业家就做两件事:一件叫套利,一件叫创新。所谓套利就是发现不均衡,不均衡意味着有盈利的机会,发现不均衡就是发现盈利的机会,通过追逐利润,最终纠正市场的错误,使得资源得到更有效的配置,利润机会逐渐减少,市场趋向新的均衡。这是米塞斯和柯兹纳讲的企业家。所谓创新就是创造不均衡,通过引入新产品、新的生产方式等,包括发现新的原材料、开辟新的市场、设计出新的组织形式,打破原来的均衡,创造新的潜在均衡点。这是熊彼特讲的企业家。

套用经济学的“生产可行性边界”概念,套利是将资源配置从非最优点的内点推向最优的边界点,创新是将边界向外推。当然,在现实中,套利和创新这两个功能经常混合在一起。

由此,我们可以把企业家分为两类:套利型企业家和创新型企业家。比如硅谷的企业家基本都是创新型企业家,而华尔街的企业家基本上都是套利型企业家。比尔·盖茨、斯蒂夫·乔布斯是创新企业家,乔治·索罗斯、艾伦·巴菲特则是套利企业家。古代的商人都是套利型企业家,创新型企业家是从工业革命开始出现的。司马迁的《货殖列传》,或许是人类历史上第一本企业家传记,写得都是套利企业家。当然,这只是一个简化的分类,现实中,有些企业家既套利,又创新,也可能先期套利后期转向创新,或者相反,先期创新后期转向套利。

经济学家总是简单假设人都是理性的,市场总是处于均衡状态。举个有关经济学家的笑话:假设地上有一张20美元的钞票,你是弯下腰捡还是不捡?经济学的标准答案是“不捡”!为什么?因为它肯定是假钞,如果是真的,早就被人捡走了。这就是经济学家讲的“均衡”的含义。但真实世界是这样吗?并非如此。钞票是真是假,大多数人分不清,只有具有企业家精神的少数人能看出真假,从而赚钱——这就是企业家的套利功能。

经济学家把经济学理解为资源配置的科学,认为市场的最大功能就是配置资源。我觉得这个看法有问题。市场的最大功能其实是带来改变、进步,而经济学家偏爱稳定和均衡。在我看来,就经济增长而言,技术进步是第一位的,资源配置是第二位的。道理很简单:如果仅仅是配置资源,一旦达到均衡状态,经济就会日复一日、年复一年地循环运转,不会有任何增长,这就是熊彼特定义的循环流经济或米塞斯说的均匀轮转经济。人类持续而显著的经济增长只是过去200多年的事情,这200多年里我们的所有进步主要不是来已有资源配置效率的改进,而是来自不断创造的新技术、新产品、新资源。

理解中国经济增长的逻辑

从斯密-熊彼特增长理论看中国经济,简单来说,过去40年中国经济的高增长主要来自企业家的套利行为推动的资源配置效率的改进,这样的套利不仅包括中国本土企业家的套利,也包括外国企业家的套利。中国的经济增长有相当比例是外国企业家通过他们的套利贡献给我们的,外资企业的出口占到中国出口总量的40%以上就是一个证明。

为什么套利可以带来这么快的增长?很简单。第一,长期的计划体制严重扭曲了资源配置,使得改革后中国经济内部出现了巨大的套利空间。改革开放初期干什么都可以赚钱,这是因为:一方面,在产品市场上什么都短缺,另一方面在要素市场上,包产到户使得农业上可容纳的劳动力大幅度减少,出现了大量的过剩劳动力,还有土地、资本,都没有得到有效的利用,导致产品价格与要素价格之间存在着巨大的价差。第二,中国的开放政策使得生产可行性边界外移,不仅给中国企业家,而且给外国企业家带来了新的套利空间。因为一个经济体原来用的技术另一个经济体没有,通过相互引进对方的技术,或者由于生产要素的禀赋不同,通过交换产品,都可以实现更大的生产可行性边界。也就是说,仅仅开放就可以提供巨大的套利空间。这就是为什么我们看到中国开放之后,不仅中国企业家能够赚钱,而且外国企业家也能够赚更多的钱。中国可以低成本生产的东西在美国市场上很贵,美国市场上便宜的东西中国市场上很贵,企业家在中国生产第一类产品出口到美国,把第二类产品从美国进口到中国,都可以带来中国经济的增长,当然也提高了美国的经济增长。

但是下一步的增长会怎么样呢?我觉得套利的空间越来越小了,增长也就越来越难,不仅中国的增长速度在下降,全球增长速度的下降也与此有关。特别是,过去发达国家的企业家在前面创新,中国的企业家跟在后面进行套利,现在容易套利的都套得差不多了,还有一些套利空间利用起来很难。比如外国企业发明了手机,中国企业生产手机套利,山寨手机很容易,但是山寨手机的生产模具就比较难。现在中国企业也可以生产模具了,但是我们发现制造模具的机器不是德国的就是日本的,连零件都没有中国的,因为制造模具的设备的套利要求套利者自身有很高的技术积累,而这方面中国企业仍然有很大的欠缺。

当套利空间逐步缩小、模仿的难度越来越大的时候,中国企业家怎么赚钱呢?只能靠创新了。外国的企业在中国套利赚钱也不容易了,也要靠创新。这就是未来中国的增长要由套利驱动转向创新驱动的原因。过去40多年套利型企业家推动了中国从计划经济向市场经济的转型,尽管这个转型现在还没有完成;未来则需要靠创新型企业家实现由配置效率改善驱动的增长,转向创新、新技术驱动的增长。中国未来要依靠真正的创新。

以此来看,中国经济未来10年能保持4-5%增长速度就很不错了。因为,从历史经验看,靠创新驱动的增长很难超过3%。中国与发达国家还有差距,因而还有一定的套利空间,可以高一些,但也不可能高得太多!

即便要达到这样的增长速度,也要求我们在体制上做出大的改变。这是因为,与套利相比,创新有两个基本特征:第一,创新有更大的不确定性;第二,创新需要更长的周期。这意味着,创新需要投资者和企业家对未来有一个稳定的预期。如果一个制度不能给大家一个稳定的预期,这个制度就不可能鼓励企业家创新。稳定的预期只能来自法治。中国目前的体制整体上讲,适合套利,不大鼓励创新。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。