摘要:延续香火、传宗接代(本文所讨论的传嗣、绝嗣、传宗接代等皆以男性后代为判断标准,这符合中国历史的传统。在历史上尽管也有女性作为继承人的现象存在, 但是在传统观念和实际中,绝大多数都是以是否有男性后代作为是否绝嗣的判断标准)是传统社会人们的普遍愿望和理想,然而,由于传统时代人口的高死亡率和极短的预期寿命, 延续香火的理想对于大多数人来说难以实现, 绝嗣现象普遍存在。 本文依据家谱的人口信息, 通过构建虚拟的家族支脉,考察了清代两百余年间家族支脉的繁衍状况。 结果显示,仅有13.61%的人在经历了两百余年的生存竞争后, 能够拥有自己的后代, 而其他大多数都已绝嗣,传嗣的理想和现实之间存在巨大的落差。

一、引言

“不孝有三 , 无后为大 。” 孟子的这句话典型反映了传统社会对家族延续的强烈愿望与伦理要求, 传宗接代成为人生中最重要的使命。 费孝通曾指出, 延续 “香火” 的观念深入民间, 是中国社会最重要的信念 (费孝通,1982)。 然而这一理想在现实中究竟多大程度上能够被实现, 却鲜有实证性的证据。 明清以后民间编修了大量的家谱, 清晰地记载了家族人口的繁衍过程, 包括个人的生卒年月和亲属关系等, 这就为研究人口繁衍和香火延续问题提供了最有效的资料。

尽管清代人口出现了爆炸性的增长, 从康熙十八年 (1679) 的 1.6 亿增加到宣统二年 (1910)的 4.36 亿 (曹树基, 2001), 但人口的死亡率仍然居高不下, 预期寿命也非常低, 人口再生产依然是处于传统的高出生、 高死亡的状态, 出生预期寿命可能低于 30 岁 (Zhao, 2000)。 根据家谱资料的研究结果显示, 18 世纪十五岁男子的人均预期寿命仅有 35-38 岁 (Yuan I-Chin, 1931; 刘翠溶, 1992; 侯杨方, 2000)。 李中清等根据辽宁户籍登记资料发现, 清朝 1-5 岁年龄组男性人口的预期寿命是 35.9 岁, 女性是 29 岁 (James Lee & Cameron Campbell, 1997)。 到了 1920 年代,中国农村人口的出生预期寿命也仅仅为 24.2 岁 (Barclay, G.W., A.J. Coale, M.A. Stoto and T.J.Trussell , 1976)。 根据寇尔-德曼的模型生命表 , 在出生预期寿命为 30 岁的情况下 , 40%的人会在 10 岁前死亡, 50%的人在 20 岁前死亡 (Coale and Demeny, 1983), 这意味着近半数的人在进入婚姻状态之前就死去, 无法完成传宗接代的使命。

清代的婴幼儿死亡率估计较为困难, 但总体上期间婴幼儿死亡率处于很高的水平。 由于清代皇室族谱对女儿和早殇儿童的登记较为完备, 李中清等对皇室族谱的研究显示, 清代婴幼儿的死亡率为 100-400‰ (James Lee, Wang Feng, Cameron Campbell, 1994)。 而在 1774-1873 年间辽宁农村孩子中 (1-5 岁), 女孩死亡率为 316‰, 男孩为 266‰ (李中清、 王丰, 2000)。 民国以后区域性的人口调查增多, 20 世纪三十年代许士廉估计婴幼儿的死亡率在 250‰左右 (许士廉,1930)。 四十年代初, 呈贡男性婴儿死亡率为 212.1‰, 女性为 211.1‰ (陈达, 1981)。

早婚被认为是中国历史人口的一个重要特征, 但是最近的一些研究表明, 仅仅是女性早婚,而男性有不少人是在 30、 40 岁才结婚, 超过 5%的男性甚至终生未婚 (李中清、 王丰, 2000),受高死亡率影响, 丧偶发生的可能性很高, 这都会对生育后代产生消极影响。

已有的历史人口学研究表明, 尽管具体的数值有所差异, 但在清代以至民国, 中国人口的死亡率处在一个很高的水平, 婴幼儿死亡率尤其高, 人口的预期寿命短暂。 在高死亡率面前,传嗣的难度大大增加, 延续香火的理想与人口高死亡率之间发生了明显的冲突。

清代人口总量快速增长和极低的预期寿命这两个宏观层面的特征, 似乎同时作用于微观家族人口的繁衍上。 通过观察家谱的世系图很容易发现, 家族中有些支脉拥有数量庞大的后代, 人口数量快速增加, 而有些支脉则人丁稀少, 逐渐绝嗣。 人口繁衍的机会在各个支脉之间并非均等分布。 在人口总量的快速增长的同时, 绝嗣现象却普遍地发生, 这两个看似相互矛盾的现象, 让我们推出这样的假设: 即清末规模庞大的人口, 可能就只是清朝初期一小部分人的后代, 而清初的1.6 亿人中的绝大多数, 在后来的两百余年间, 都陆续绝嗣了。 这就意味着传嗣的理想对于大多数人可能都是难以实现的, 只有少数人能够拥有自己的后代。

本文利用家谱资料进行历史人口学的研究, 试图通过家谱数据来检验和测定延续香火的理想与现实之间的差距, 并在此基础上对人口再生产规律进行思考。

二、文献回顾

对于中国的历史人口研究, 家谱是进行定量分析的重要资料之一(另外一个重要的数据来源是户口册, 目前已经发现并建立完善数据库的是由李中清 (James Lee) 团队开发的 “中国多世代人口数据库——辽宁部分 (CMGPD-LN)”)。 家谱作为一种长时段的人口记录, 通常有几百年甚至上千年的记载, 适合用于长时段的人口分析。 与正史和方志中记载的数据不同, 由于家谱属于民间私修, 修家谱的主要目的是为了显示本族的兴旺发达, 源远流长(葛剑雄, 1999), 不像官方的人口资料, 家谱没有刻意隐瞒家族人口的必要 (Telford, 1992)。 此外, 不同于官方记载中的宏观人口统计, 家谱是基于个人层面的记载, 包括个人的出生、 死亡等信息, 将这些信息整理为数据库, 便可以获得适用于人口分析的统计指标。 这些优势条件使得家谱自上世纪七八十年代以来, 逐渐成为研究中国历史微观人口行为的核心资料。

然而, 和其他历史人口学资料一样,家谱也存在着自身的缺陷, 其中最主要的问题是对女儿和早殇儿童漏记的问题 (Meskill,1970;Telford,1986,1990; Harrell, 1987; 刘翠溶, 1992),以及由于漏记导致的对死亡率的低估和代表性问题, 即家谱可能更多反映的是繁衍成功的家族人口状况, 不一定能够代表全部人口 (Zhao, 1994, 2001)。 因为存在这些漏记的问题, 所以在利用家谱数据做出结论时, 需要特别地谨慎 (Harrell, 1995)。 尽管不完美, 家谱仍然是研究中国历史人口的重要资料, 利用 CAMSIM 方法进行微观人口模拟与家谱数据进行比对证明, 家谱提供的诸多人口统计指标是可靠的 (Zhao, 1994), 谨慎对待这些漏记问题, 仍可以从家谱数据中得到合理和准确的人口信息 (Liu, 1978, 1985)。

上世纪八十年代以来, 利用家谱进行历史人口学研究形成了许多重要的成果, 对明清以来的中国人口, 尤其是近两百年人口的死亡率、 结婚率、 生育率等有了深入的研究; 家庭结构也是重要的议题, 不过由于家谱无法直接提供家庭规模的数据, 因而研究家谱的学者只能从人口条件对家庭结构的制约角度对家庭问题进行探讨 (刘翠溶, 1992)。 人口条件对家庭的制约, 主要表现在较短的人均寿命限制了大家庭的实现。 由于人均寿命较短, 多代同堂难以实现, 使得核心家庭是主流的家庭模式 (Zhao, 1994, 2000)。 这些研究对历史人口的诸多方面进行了深入探讨,然而,从家族本身的延续方面进行考察的研究则相对较少。 早期 Freedman 等对中国传统宗族的研究显示, 家族内部成员之间的社会经济地位是呈现分化状态, 既包含富有的商人, 也包含落魄的贫民;既有拥有功名、 地位显赫的士绅, 也有处于社会底层的农民 (Freedman, 1958)。 这意味着财富和社会声望在家族内部的分配是不均匀的, 集中在特定的优势支脉中, 这种优势在繁衍后代过程中不断累积和放大。 通过对浙江萧山三个家族的研究, Harrell 证明了那些拥有更多功名的富有的支脉, 他们的子孙数量不成比例地占据了人口的大部分 (Harrell, 1985)。 John C. H. Fei (1982)等对十个家族人口的发展历程进行考察, 发现家族人口的增长存在一个 CMV (critical maximum value), 即当家族人口增长到最高点时 , 家族就不可避免地走向瓦解 , 这可能归因于在特定区域内土地资源的短缺带来的竞争导致。 因此, 最初占有优势的家族, 随着家族人口规模的增加, 家族优势在不同支脉之间不均衡分配, 使得族内的优势支脉与劣势支脉的分化, 家族内部开始新一轮的贫富分化, 演绎着类似家族之间的生存竞争。

三、家谱数据与方法

本文利用 《松源魏氏宗谱》 进行分析。 松源镇地处福建西北山区, 地形相对封闭, 属于河谷盆地, 受外界影响较小。 魏氏宗谱最早编修于明代正德八年 (1513 年), 其后历次增修, 民国六年(1917) 进行了第五次增修。 不间断地修谱可以减少因时间久远、 对祖先信息记忆模糊造成的谬误, 提高记载准确性。 家谱中与人口统计相关的记载是世系表, 包括男子的世系、父子关系、排行、 职位、功名、出生日期、死亡日期、 妻子的出生日期、 死亡日期、儿子和女儿的名字和数量以及早殇和出继子女的情况等。 此外家谱的世系图则详细地绘制了家族内部的代际传承关系,这对于考察家族人口的代际繁衍过程提供了方便。 不可避免的是, 魏氏家谱也存在着漏记的问题,比如对女儿的信息记载不全, 往往只记载女儿的数量而没有记载女儿的生卒年; 对于早殇儿童的记载存在遗漏, 往往只记载早殇儿子的个数, 对女儿早殇的记载几乎没有。不过,本文重点并不在于估计人口的死亡率, 因此女儿和早殇儿童的漏记造成的影响会相对较小。 另外,魏氏宗族的另一个优点在于,由于地理位置相对封闭,历史上受到战乱影响很小, 历史上诸如太平天国战争等造成重大人口损失的事件,对该地区的影响很小。

与以往的研究不同, 本文的研究单位是支脉, 而不是个人或者家庭。 本文重点考察的是整个家族的传承, 即家族的延续和消亡情况。 研究存在一个实际的困难是, 历史上有些家族成功繁衍,家族规模不断壮大,而有些家族则繁衍失败, 走向绝嗣, 那些能够编修家谱的家族, 都属于繁衍成功者,而在历史上绝嗣的家族曾经在历史上出现过, 却没有家谱传世, 因而无法分析他们的人口状况。 幸运的是, 即使在一个成功家族的内部, 各个支脉的繁衍状况也是不一样的,在一些支脉繁衍壮大的同时, 家族中的另一些支脉却逐渐消亡。 家族之间生存竞争在家族内部不同支脉之间也同样存在。 然而, 成功家族内部的失败者的信息被相对完整地保存在家谱里,这使得我们有可能重新复原历史上不同支脉之间在繁衍过程中的竞争场景。

基于这样的设想,本文将魏氏宗谱中的第 20 世设置为繁衍竞争开始的第 1 世。 第 20 世共有169个男性,以他们的嫡系子孙为各自的后代, 假设他们各自成为一个独立的家族 , 这样便可以得到 169 个虚拟的支脉, 作为本文的基本研究单位。 第 20 世中最早出生的时间是清顺治七年(1650), 作为观测开始时间 ; 1917 年是第五次修谱时间 , 作为结束时间 。 由此可以观测这 169 个支脉, 共计 1360 个男性, 在这 267 年间的繁衍和消亡历程。

四、支脉繁衍竞争状况

从 1650-1917 年, 魏氏家族整个家族是逐步扩张的。 在 1650-1770 年间, 该家族的每二十年新生男子数从初期的 16 人逐渐增加到 100 人左右, 1770 年之后每二十年新生男子数稳定在80-100 人。

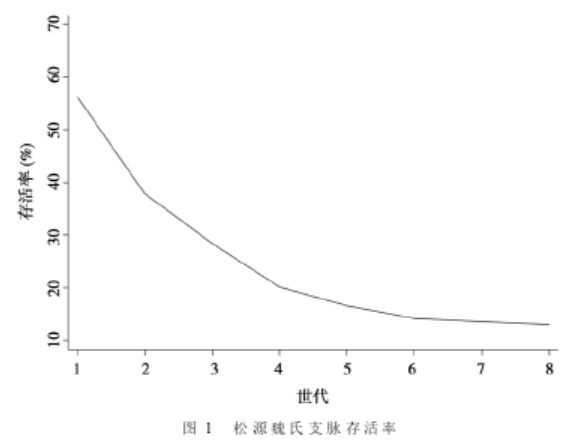

不过,尽管新生男子数在稳定增加, 但是新增人口在各个支脉之间的分布是极不均匀的。 在本文设定的竞争起点 1650 年, 这169 个支脉都只有一名男子 , 起点上是公平的; 但竞争开始之后,有些支脉繁衍昌盛,人口逐渐增多,而有些 支 脉 逐 渐 绝 嗣 。 每 经 历一代,都有一定数 量 的 支脉被淘汰(见图 1)。

松源魏氏在经历第一代繁衍后,淘汰了43.8%的支脉, 即有超过四成的支脉绝嗣; 至第二代则淘汰了 62.13%的支脉, 第三代淘汰了71.60%,可见,三代之内,松源魏氏的大多数支脉的香火已断,支脉被淘汰的速度非常快。 之后由于存留的支脉总数较少, 因而绝嗣的速度逐渐放缓。 能繁衍 5 代的支脉, 大多数已经成为魏氏家族中的人丁兴旺的大支。 延续香火对于这些大支而言,变得相对容易。 直到最后观测时间 1917 年, 初期的 169 支脉中的 86.39%已经先后绝嗣。 这就意味着, 在经历 267 年的繁衍竞争之后,最后只有 13.61%的人能够有自己的嫡系后代。

以上的分析结果与赵中维运用 CAMSIM 方法进行的微观人口模拟实验的结果相近。在赵中维的实验中, 3000 人经过 9 代的繁衍后, 只有 398 人有自己的后代,传嗣的比例也仅有13.27%(Zhao,2001)。 由于每个家族人口具有一定的特殊性,以上数据并不能直接推广到其他人口 ,但是可以反映人口繁衍的大致趋势, 即传嗣的难度很大, 绝嗣现象普遍存在, 传宗接代的使命对于大多数人都是难以完成的。

在整个繁衍历程中,魏氏家族共生育了1360个男性,而这1360 个男性并非在各个支脉中平均分布。

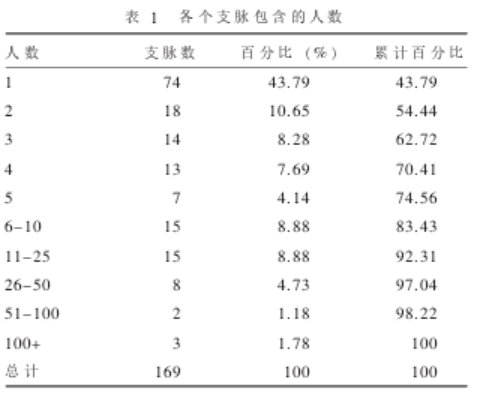

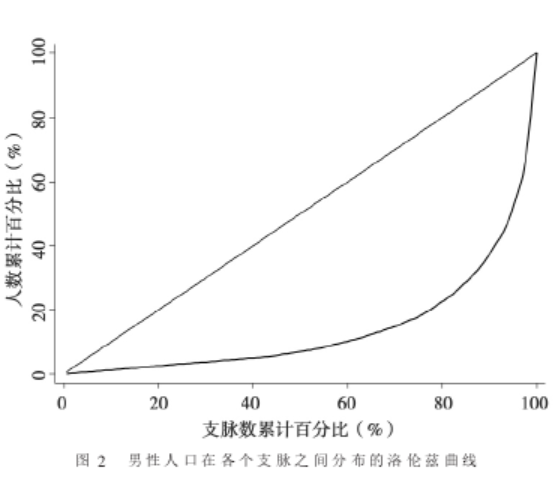

从表 1 的累计百分比一栏可以看到, 占 74.56%即将近 3 / 4 的支脉只有 5 个人及以下, 这些人丁稀少的支脉面临绝嗣的可能性很大; 而人数能达到 26 人以上的支脉只有 7.69%, 这些人口众多的支脉属于繁衍过程中的胜利者。 少数优势支脉占据了大量的人口, 而大多数的劣势支脉占据比重很小的人口比重。 人口在各个支脉之间的分布严重失衡。

这 1360 个男性分配在 169 条支脉中分布的基尼系数是 0.719, 可见人口的分布是非常不均衡的。 这就为我们描绘了人口繁衍竞争中的一个侧面, 即少数优势支脉逐渐繁荣, 呈现不对称地壮大起来,占据了大量的人口,排挤了其他支脉的发展, 而其他大量的劣势支脉则逐步走向绝嗣。

优势支脉的繁荣和劣势支脉的淘汰是一个循环过程, 当原先的优势支脉后代人数不断增多, 其内部也开始出现分化,有些能继承前人的优势, 而有些则衰弱下去,于是开始了新一轮的优势淘汰劣势的过程又重新上演。

五、传嗣的影响因素

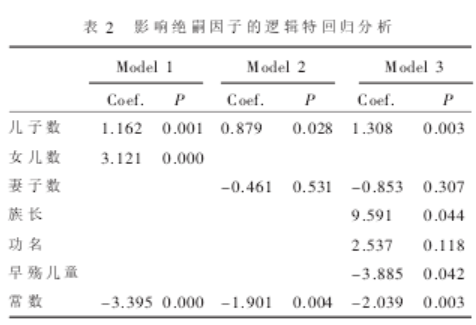

理论上,影响支脉是否能传嗣因子有很多, 然而家谱所能够提供的解释性因素主要包括以下几个方面: 生育子女数、 妻子数、 社会经济地位指标 (是否担任族长和是否有功名)、早殇儿童数和过继。 由于因变量的取值在传嗣和绝嗣之间的二元变量 , 故 采 用 Logistic 回 归 分析,结果如表 2 所示。

(一) 生育子女数

生育子女数是影响传嗣与否最直接的因素。 在相同的医疗卫生条件和营养水平下, 生育子女数越多,传嗣的机会越大。在回归模型1中,只考虑儿子数和女儿数两个变量的影响, 结果显示两者对于提高传嗣几率都有显著的正向作用, 而且在模型 2、 3中分别加入职位、 功名、早殇儿童数等其他变量之后, 儿子数和女儿数这两个变量的作用因素并没有减弱,可见其影响大小是稳定的。

需要注意的是,女儿数的系数明显大于儿子数, 这是由于家谱对女儿记载不完备导致的, 并不意味着生育女儿更容易传嗣。在全 部 记 录 中 , 每 个 男 性 平 均 生 育 儿 子 1.1个, 生育女儿 0.3 个, 这说明女儿存在严重的漏记。 更重要的是, 随着时间的推移, 对女儿的记载逐渐增多。 表 3 显示的是有出生年记载的父亲 (占总数的 70.15%) 生育的儿子和女儿数, 其中年份是指父亲出生的年份。 1750 年以后,女儿的记载逐渐增多, 而大量绝嗣的支脉已经在 1650-1750 年退出了历史舞台, 这就导致女儿大多数出现在传嗣的支脉中, 绝嗣支脉中女儿记载很少, 进而造成回归方程中女儿数的影响系数大于儿子数的反常现象。

(二) 妻子数

一般认为, 妻子 (包含妾和续弦) 数越多, 生育的儿子和女儿也会越多, 进而提高传嗣的概率, 然而这一假设并不能得到回归方程的支持, 如回归模型 2。 考虑到女儿的记载偏差以及女儿数理论上和儿子数量对传嗣贡献一样, 因而在模型 2 中, 去掉了女儿数这个变量, 只考虑儿子数和妻子数的影响。 妻子数这个变量对于传嗣的影响呈现微弱的负向作用,但是未能通过显著性检验, 在模型 3 加入社会经济变量后, 妻子数仍未能通过检验。

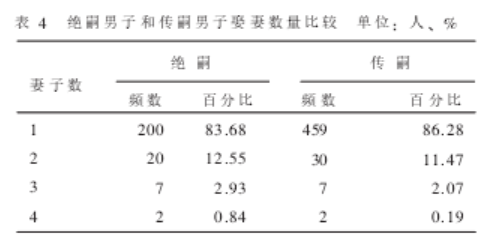

进一步通过比较绝嗣支脉和传嗣支脉中的已婚男子娶妻状况发现, 两者也没有明显的差别。 如表 4 所示, 已婚的绝嗣男子和传嗣男子都以娶 1 个妻子为主, 均占 80%以上; 两个妻子的比例都还较高, 达到 10%以上, 多妻的比例都很低。 表 4 说明, 在妻子数量和结构上,绝嗣男子和传嗣男子并没有区别。

需要注意的是, 绝嗣男子的未婚比例要高于传嗣男子, 这也是造成绝嗣的重要原因。 比较已婚的绝嗣和传嗣男子的婚姻状态的意义在于说明, 男子一旦进入婚姻状态后, 娶妻的多少并不影响传嗣。 未婚而亡或者不婚当然意味着绝嗣, 但是多妻也并不能明显提高传嗣的机会。 在已婚的男性中, 妻子数量和生育儿子数量之间的相关系数仅为 0.075, 相关性微弱, 这进一步说明妻子数与儿子数无关, 多妻并未能带来多子。 由于妻子的数量很少存在漏记情况, 儿子的记载也较为完备, 这个结论具有较好的可信度。 已有的研究显示, 在传统社会, 人们生育的目的是为了传嗣,如果有足够多的儿子, 那么人们就可能提早结束生育行为 (侯杨方, 1998; Zhao, 2006)。 妻子数量对传嗣没有明显影响, 这也可以说明, 在由男性主导生育行为的传统社会, 女性的生育潜力被大量闲置。

(三) 社会经济地位

在婚姻和繁衍后代中占据优势者, 主要归功于他们较高的社会经济地位 (Telford, 1992)。家族中那些拥有功名的人, 能够较早地结婚和生育, 这使得他们更容易获得子嗣, 可以说是 “富人拥有后代” (Harrell 1985)。 对英国工业革命以前的人口研究发现, 财富状况和子嗣数量之间有着明显的相关性, 最富有的人留下的后代数量是最贫穷的人的两倍 (Gregory Clark and Gillian Hamilton, 2006)。 贫穷推迟了男性结婚年龄 (Freedman, 1958), 并成为导致 35 岁以上男性未婚的主要原因 (陈意新、 曹树基, 2002)。 在 18 和 19 世纪, 上层贵族的儿子中到 30-40岁时只有6%的人未婚, 而下层贵族中单身的比例却达到 12% (李中清、王丰,2000), 而在安徽桐城,绅士 阶 层 的 儿 子 中 20 岁 以 上 尚 未 结 婚 的 只 有5% , 而 非 绅 士 阶 层 的 儿 子 则 有 15% 是 单 身(Telford,1994)。 穷人在婚姻市场上处于劣势地位 , 未婚比例的增加 , 自然提高了绝嗣的概率 ,而晚婚也压缩了夫妻双方的生育期, 在人均预期寿命很低的时代, 生育期的缩短对于子女数量的影响是明显的。此外, 贫穷带来的营养不良问题也降低了生育能力 (劳伦斯·斯通,2011),这些使得在前现代社会富人往往拥有更多的孩子。

除了影响结婚率外, 社会经济因素还会影响到人们的生育决策和行为。 已有的研究显示, 传统中国的人口生育行为存在人为控制, 并非处于纯粹的 “自然的状态”,人们会根据家庭经济状况和对未来的预期进行生育控制, 当人们拥有足够保证传嗣的儿子数时, 就可能停止生育,以减轻经济负担 (James Lee & Cameron Campbell, 1997; 侯杨方,1998;Zhao,2006)。 婚后推迟生育、 提早结束生育年龄、 延长生育间隔是形成低生育的三种人口机制 (李中清、 王丰,2000)。因此, 贫困可能会影响人们生育决策和预期, 减少子女数, 同时溺婴的可能性也在增加。 另外,富裕的家庭可以为成员提供较好的生活条件和医疗条件, 并在灾荒年间降低死亡率。

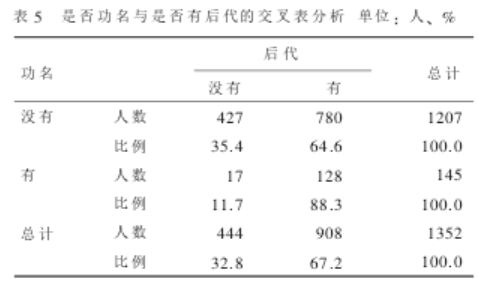

在家谱资料中, 直接对个人的收入状况的记载很少, 因而需要寻找其他的代用指标。 本文分别选取 “族长” 代表经济状况、 用 “功名” 代表社会地位。 族长是整个家族的权威代表,族长所在的支脉往往拥有更多的资源, 进而提高结婚的机会, 例如在辽宁农村, 族长的结婚概率比普通人高三倍 (李中清、 王丰, 2000); 功名则是社会地位的重要指标, 拥有国家赐予的功名,不仅可以享受到国家的物质补助, 同时也在地方上享有一定的社会地位和声望。 一方面,考取功名需要一定的经济基础, 尽管不乏穷人获取功名的例子, 但通常只有经济条件较好的家庭,才有能力供养后代读书考取功名; 另一方面, 许多的功名是花钱捐来的, 捐得的功名越多, 也反映出家族的财力。 在表 2 的模型 3 中, 族长这个变量的影响作用很大, 并通过了显著性检验;功名变量虽然没有通过检验, 但该变量对传嗣的作用也是正向的。 进一步通过卡方分析表明, 在有功名的人当中,传嗣的比例远远高于绝嗣; 而在没有功名的人当中, 这一差距要小得多 (见表 5)。功名和传嗣之间的卡方系数为 32.836 (p=0.000), 可见, 是否拥有功名对于是否拥有后代的影响是显著的。

对族长和功名所代表的社会经济地位变量所进行的研究,再次验证了前人的研究结论,即经济上占优势的人群更容易得到后代。这种优势在近亲之间得到传播和继承(James Lee &Cameron Campbell,1997),使得优势得到进一步的扩大,进而使得所在的支脉逐渐繁荣壮大起来。

(四) 过继

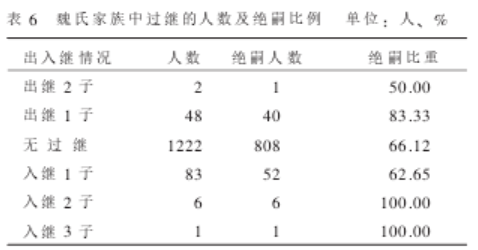

过继是传统社会为了维持家族香火延续而常用的一种方式。 过继包括出继和入继两个方面。 这里并没有将过继的因素放在回归方程中,主要是因为,不论是出继还是入继,都同时包含对延续香火积极和消极的意义。就入继而言,一方面入继可以弥补自己没有男性后代的缺憾,有助于延续香火,但另一方面, 需要入继这一事件本身也表明该支人丁衰微,几近断了香火。因此,过继因素在延续后代方面,同时具有一正一负两相矛盾的作用,不便于直接进入方程。 表6统计了家族中出入继的情况。

若以 “无过继” 群体为平均水平的话, 则 “入继 1 子” 群体的绝嗣比例略低于平均水平, 表明入继在一定程度上起到了延续香火的作用; 出继 1 子的人, 其绝嗣比例则明显高于平均水平,说明出继不利于传嗣。 实际上, 大多数时候是辈分较低者的儿子过继给辈分较高者, 比如弟弟的儿子过继给兄长。 这意味着在某种程度上, 家庭地位也会影响到绝嗣的发生。

除了上述因素外, 早殇儿童数量理论上也是影响因素之一。 尽管由于家谱中对早殇儿童的记载存在严重的遗漏, 使得估计儿童的死亡率水平存在困难, 我们还是找到了 77 条早殇儿童的记载。 在回归方程中,早殇儿童的因素勉强能够通过检验, 并显示对传嗣产生负面影响, 即随着早殇儿童的增多,传嗣的概率可能下降。早殇儿童数量越多, 可能意味着营养和医疗卫生条件越差。不过由于早殇儿童漏记的问题, 此仅作参考。

六、结论

尽管延续香火、 传宗接代是人们的普遍理想, 人们为此也做出种种努力, 但是现实当中, 人们所向往的那种儿孙满堂的理想情景并不多见,恰恰相反, 绝嗣才是更为普遍的现实。 经历了这267年间后,只有 13.61%的人留下了自己的后代 , 尽管期间人口总量在不断增长,但是绝嗣现象仍普遍发生,人们延续香火的理想受到普遍绝嗣现实的狙击。

在影响传嗣的诸多因子中,生子数的影响最为直接,在同等死亡率下,生子数越多, 传嗣的机会也就越大。生子数的多少最终受制于社会经济因素的影响,在家谱数据中表现为占据更多资源和声望的族长容易有后代,拥有功名的人也容易使得本支脉得到延续。 在人口繁衍的过程中,这些占据更多资源的人群在生存竞争中取得优势, 这种优势被逐步累计和放大,使得他们的后代逐渐占据了人口的主体部分。占人口大多数的弱势人群则逐步被排挤和淘汰,最终绝嗣。人数最多的 10%支脉, 占据了总人口的 62.72%; 而人数最少的 10%的支脉,只拥有总人口的1.25%,繁衍的机会在不同支脉之间是极不均等的。

当代欧美发达国家人口不愿意多生育、 而拉美、非洲、 东南亚等发展中国家和地区维持相对较高的生育率, 进而出现了落后地区人口比重上升, 而发达国家地区的人口比重下降的局面。这种人口的逆向淘汰的出现,前提条件是生育和死亡大体已经在人类的掌控范围之内,尤其是在人们可以较为有效地控制流行病和饥荒。 然而在传统时期的中国, 人们显然还无法自主选择生育、控制死亡, 相反, 死亡水平决定并塑造了人口的再生产方式。 那么, 在这种情况下,人口的繁衍可能遵循着 “优胜劣汰” 的自然法则,那些占据较好的社会经济地位的家族,能够提供较为充足的营养、 相对清洁的居住条件,尤其是在爆发大规模流行病和饥荒时, 具有较强的应对能力,使得死亡率低于那些社会经济水平落后的人群。 这使得优势家族在繁衍过程中逐渐壮大,而劣势家族的生存空间则逐渐被挤压, 最终被淘汰。需要注意的是, 随着优势家族后代人口规模的不断扩大, 内部成员之间也逐渐出现优势和劣势的分化,只有少数后代能够继承优势, 而多数人则渐渐退化, 于是新一轮的优胜劣汰的生存竞争也随之展开。

本文见刊于《南方人口》2012年第6期。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。