第一章 人类是一个物种吗?

林奈与达尔文 夏娃在非洲 什么是DNA 天书的解读 黑人的皮肤

第二章 女性线粒体DNA的故事

线粒体DNA 古人的线粒体DNA 宗族母亲与金丝熊 最后一个沙皇之谜 一个埃及王朝的灭绝 不检点的美国国父 只有欧洲人是杂种吗? 第二场欧洲人起源之战

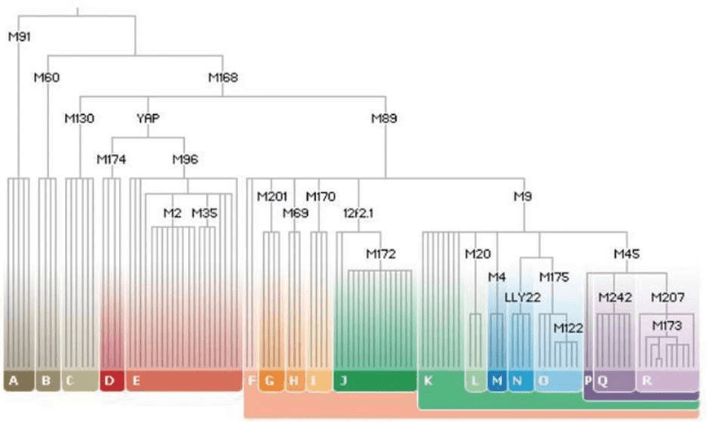

第三章 男性Y染色体的故事

大生物时代 非洲化石大爆炸的困惑 什么也找不到 血型开始的分子探索 两个大型炸弹 勇敢的列文庭 引起进化的三个力量 从蛋白看到先祖的影子 打捞湮灭的先祖 姗姗来迟的亚当

第四章 走出非洲的旅程

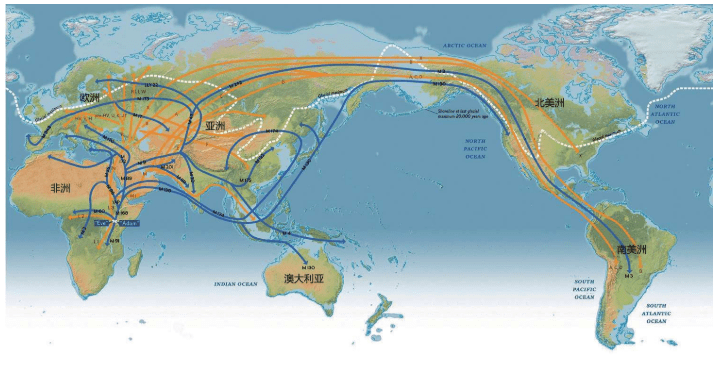

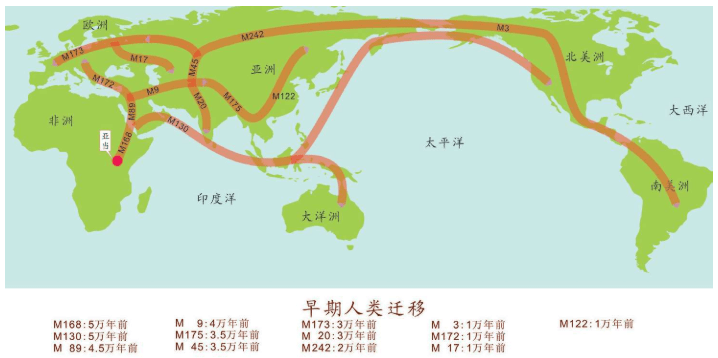

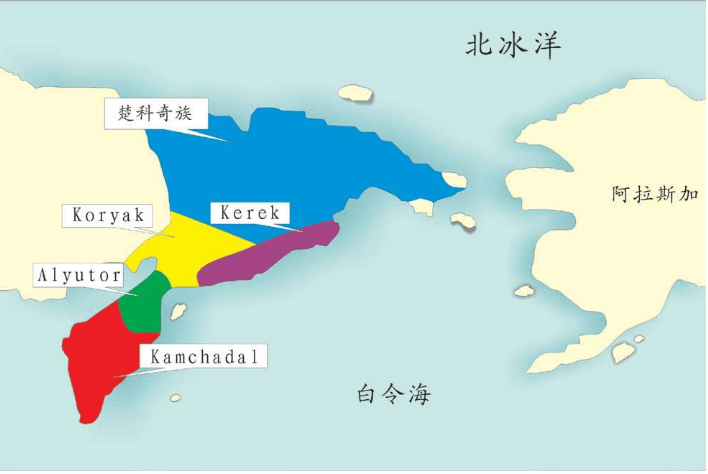

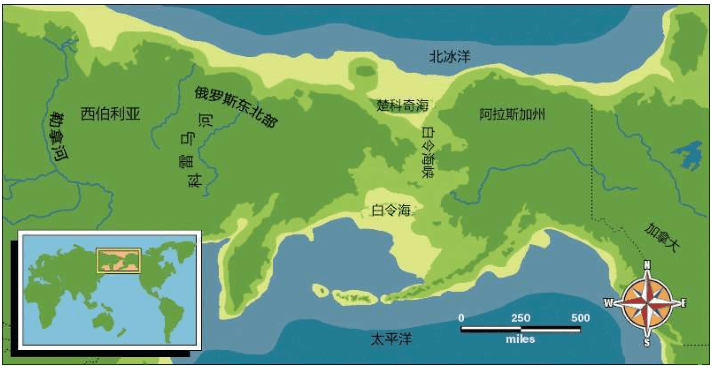

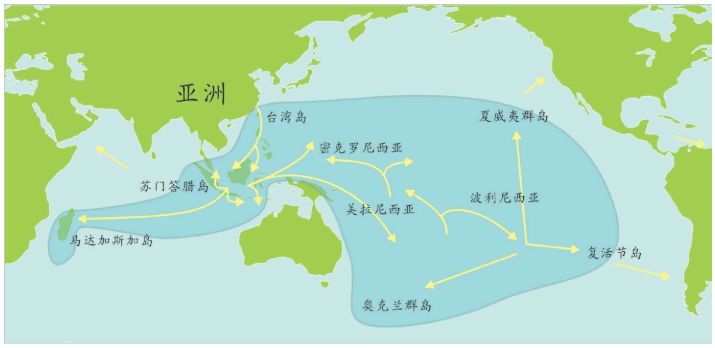

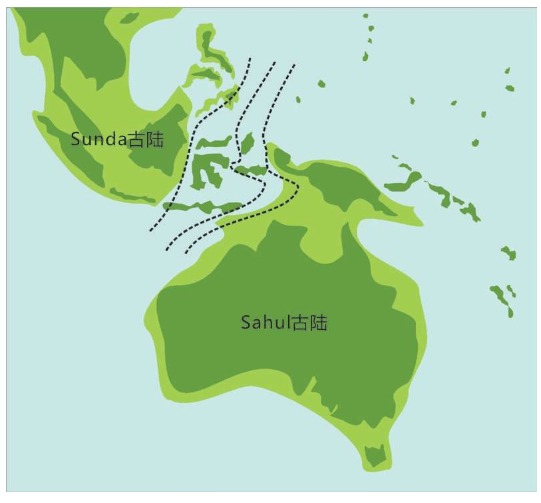

亚当、夏娃最近的后裔 无法逾越的撒哈拉沙漠 走出非洲第一站 海鲜盛宴与澳大利亚土著 第二波大迁移 走进欧亚大陆的主流 中国人不是北京猿人的后代 进入欧洲的艺术家 美洲土著来源的百年困惑 美洲土著的亚洲亲戚 有声的语言与无声的坟冢 太平洋的拼图

第五章 基因图谱工程

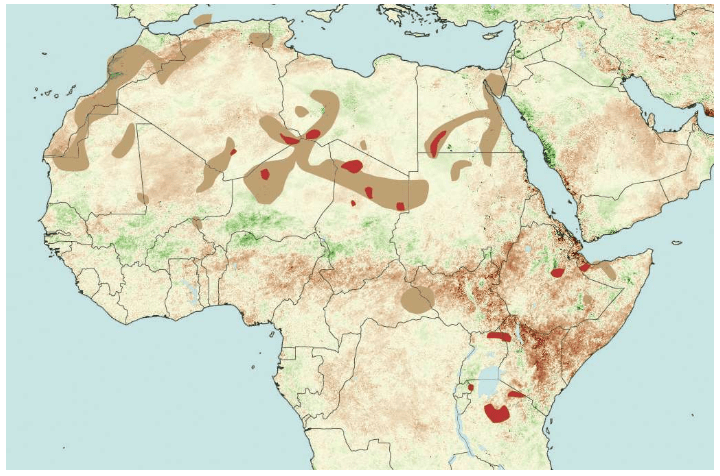

意外邂逅启动的工程 单倍群编码 印度海岸的秘密 人类的摇篮——东非大裂谷 达尔文家族起源于非洲 撒哈拉掩埋的艺术瑰宝

第六章 与百万年历史决裂

农业文明的出现 双刃的镰刀 不能与上帝开玩笑 语言造就了人类 正在消失的语言与文化

第七章 农业文化的反思

巨大的进化压力 农业新文化的成长 病态的农业起源 农业使我们病了 第三次疾病浪潮 农业使我们疯了 已经开始的溃败

第八章 必须向新理论开放

基因的先驱与DNA的先驱 果蝇造就的一批诺贝尔奖 原子弹也无法改变DNA 两种DNA的发现与解释 大自然不遵守大自然法则 地球是一个活的超级生物体

结语

附录

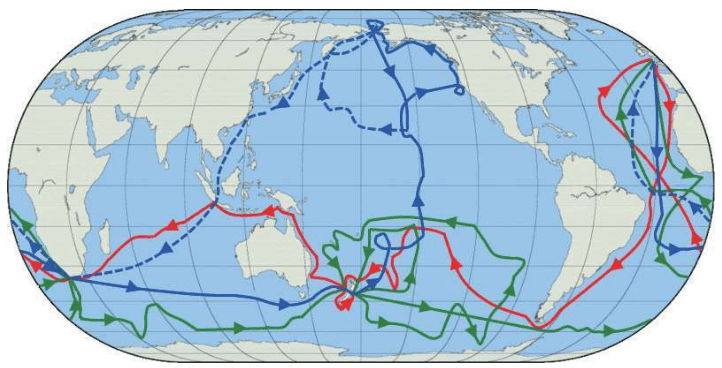

附录1 人类20万年的旅程图

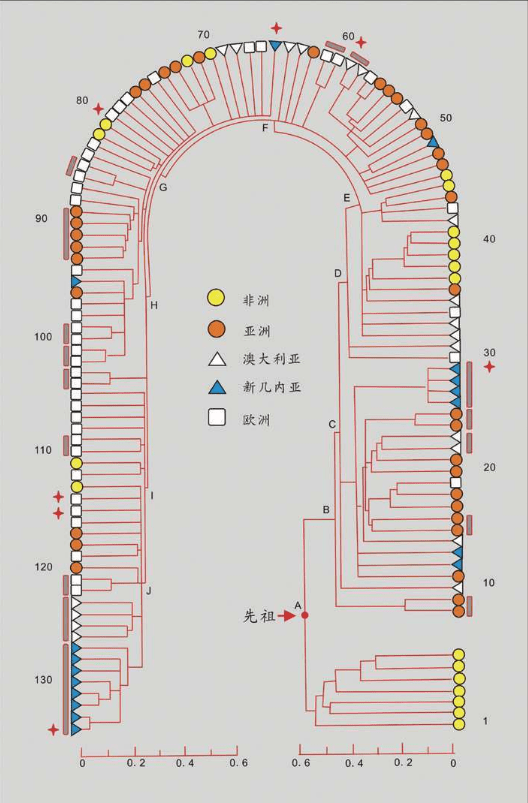

附录2 主要单倍群简介

第一章 人类是一个物种吗?

宇宙起源、生命起源、人类起源是自然科学的几个大难题。

在世界上的每一个角落都有人类的身影,地球的总人口已经达到70亿。我们是如何成为地球主人的?这是科学史上最大的谜团之一。世界上所有的民族都自发产生了各自的神话和宗教,回答的第一个问题就是世界是怎么产生的,人类是怎么产生的。因为每个人都不得不回答自己的孩子的问题:我们来自哪里?

而所有的宗教和神话都无法解释的另一个问题是:全世界的人类,为什么具有完全不同的文化、外观、身高和肤色?为什么每一个人与其他人(任何一个)都不同?

公元前5世纪的希腊历史之父希罗多德(Herodotus)的著作,不仅描绘了希腊和波斯的战争故事,而且是对人类多样性的最早的清晰记录:黑色的神秘的利比亚人、北方吃人的俄国生番、远古游牧的土耳其人和蒙古人、从蚂蚁洞里寻找黄金的印度北方土著部落……希罗多德的著作是西方文化中最早的一笔人种学的财富,虽然它存在明显的瑕疵。

现在,让我们站在希罗多德的角度,想象一次人类多样性的采样。

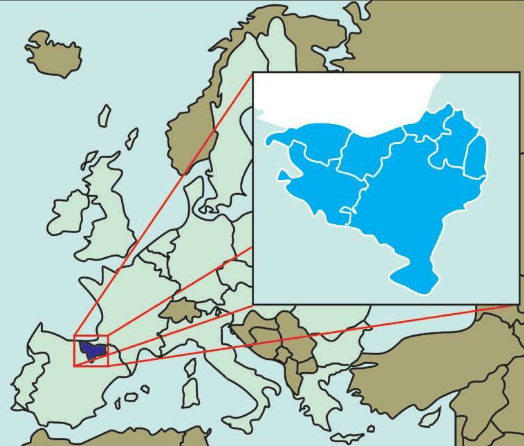

假设我们乘坐一架飞机沿着赤道飞行,我们把这次旅行的起点设在经度和纬度均为0度的地方,这个地点位于大西洋上空,加蓬首都利伯维尔(Libreville)的西边大约1 000千米。现在,我们的飞机开始向东飞行。

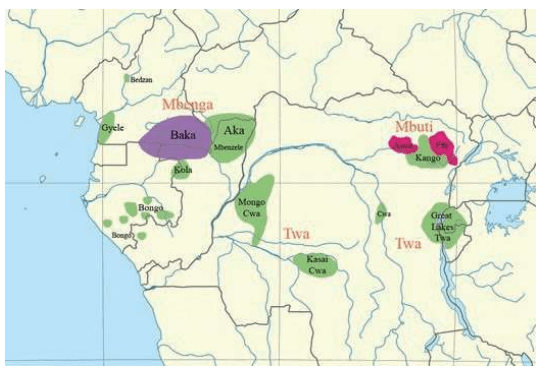

首先,我们看到的是中非的说班图语(Bantu)的非洲人,他们皮肤黝黑,住在小村庄里。再向东是没有树木的大草原,那里住着尼罗人(Nilotic),说尼罗语,个子高大,放牧为生,其间混杂居住着说哈德扎语(Hadza)的其他黑人。

再向东,飞过浩瀚的印度洋,我们会看到马尔代夫群岛的人们类似非洲人,皮肤很黑,但是他们语言不同,外观也与非洲人不同:鼻子、头发和其他细节都不一样。

继续向东,又经过一大片海洋,我们来到苏门答腊岛群。这里的人们个子比非洲人和马尔代夫人矮小,头发很直,浅色皮肤,眼帘上的皮肤褶皱很少。

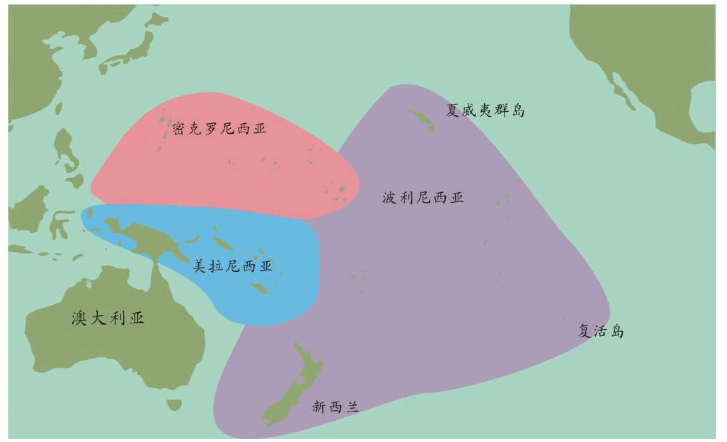

再越过一大片岛群继续向东,这个地方叫美拉尼西亚(Melanesians),这里的人皮肤也很黑,也许他们与非洲人的关系更紧密?

我们的飞机再继续向东,就会来到波利尼西亚(Polynesians),这是一片绵延数千千米的太平洋上的珊瑚礁岛。在这里,人类的外貌又一次大大改变了,他们与亚洲东部的人群和北美地区的土著长得相当接近。而且,更为令人困惑的是,这些波利尼西亚人是如何来到这些间距几千千米的几千个岛屿上的?

再向东,我们来到南美西部的厄瓜多尔。其首都基多(Quito)的居民令人惊讶地分为两类:一类人的外貌像马尔代夫人,但是肤色浅一些;另一类人与苏门答腊人和波利尼西亚人比较相近。这两类群体令人不可思议地混居在一起。

再向东,在巴西的东北再次出现了黑人。这些黑人住在距离他们的故乡非洲几万千米之外的地方,他们来到美洲只有几百年,当时他们是被欧洲人作为“会说话的另一种生物”和劳动力从非洲运来的,他们当年的身份是奴隶。从15世纪欧洲大航海和地理大发现开始,西班牙人、葡萄牙人和荷兰人就开始贩卖非洲的黑人作为奴隶,因为他们当时认为,欧洲白人和非洲黑人不是一个物种。

人类遍布世界的每一个角落,肤色、外貌和语言都不一样。我们越来越感到迷惑,我们来自哪里?为什么我们人类之间存在这么多的外在差异?

林奈与达尔文

首先,我们看看现在公认的物种定义。

如何定义一个物种?20世纪公认的定义是这样的:能否杂交产生健康的后代并继续繁殖。换句话说,如果双方能够生产正常的后代,则属于同一物种。反之,则不是。例如,狮子和老虎可以生下狮虎兽,但是狮虎兽并不健康;又如,马和驴虽然可以生下健康而强壮的骡子,但是骡子不能继续繁育,所以马和驴也不是一个物种。虽然这个标准在低等动物和其他生物中并不普适,但对哺乳类而言依然是适用的。

奴隶制度的拥护者曾经认为,现代人分为很多物种和亚种,殖民者与奴隶不是一个物种。瑞典科学家卡尔·冯·林奈(Carl von Linne)最早提出这一体系。林奈是一个植物学家,他首先用拉丁文命名植物,随后扩展到动物。他把人类命名为智人(Homo sapiens)。他认为所有的人类属于同一物种——智人的不同亚种和地理种,他还认为人的种族是互不相同的、分别诞生的、多元发生的。这种思想起始于希腊时代的人类“多起源说”。

关于人类的起源,人类学家和考古学家的争议持续了一百多年。

英国的达尔文从来不公开发表讲话,但是他却出版了两本引发科学与宗教巨大争议的巨著:《物种起源》(1859年)、《人的由来》(1871年)。

与维多利亚时代的很多人一样,达尔文自幼酷爱科学。当时的大英帝国已经殖民到世界各个角落,但是,随着人们的视野越来越开阔,头脑却越来越迷惑,人们无法解释各式各样的物种的变异和起源。

1831年12月27日,达尔文乘坐“小猎犬”号(Beagle)开始了一场前无古人的伟大环球航行。达尔文不仅想搞清楚物种的起源,他还想探索另一个疑问——人的起源。

达尔文从英国出发,途经佛得角群岛——巴西——阿根廷——火地岛——智利——厄瓜多尔——加拉帕格斯群岛——塔希提——新西兰——澳大利亚——毛里求斯——巴西,直到1836年10月2日才回到英国。好奇的达尔文在世界上游历了整整5年。为了获得第一手资料,他曾经在巴西和阿根廷深入内陆探险。达尔文在南美洲遇到的最与众不同的人类是火地岛的土著,他写道:

……身材矮小,脸上用白漆涂抹得丑陋不堪,皮肤油腻肮脏,头发缠绕成团,声音沙哑难听,举止粗暴……看着这样的人,很难相信他们和我们是同样的人类……

达尔文带着3个土著火地人回到维多利亚时代的大不列颠。达尔文给他们起了色彩鲜明的欧洲名字:Fuegia Basket、Jemmy Button和York Minster(他们三人原名Yok-cushlu、 Orundellico和El’leparu),他们学会了基本的英语,模仿中产阶级的行为举止。达尔文清楚地认识到,他们和英国人应当属于同一物种,某些方面甚至超越了“小猎犬”号上的英国水手。

达尔文回到英国之后,1859年和1871年,间隔12年出版了两本书。他本来准备出版一本书,因为太大,改为两本书:

《物种起源》:原书全称《物种起源,通过自然选择的方式或在生存斗争保留优势种群的方式》(On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life)(注:这本书英文原名《种的起源》,日文译名也是《种的起源》,国内长期译为《物种起源》,本书沿袭旧译名)。

《人的由来》:原书全称叫作《人的由来,与性关系的选择》(The Descent of Man,and Selection in Relation to Sex)。

达尔文在《人的由来》中猜测,世界上的智人可能源自同一个先祖,这个先祖最有可能在非洲。

达尔文的外祖父韦奇伍德(Josiah Wedgwood)是一个废奴主义者,激烈反对奴隶制度,他写过一本书——《我们是人还是兄弟》。韦奇伍德出身于一个陶瓷世家,他是英国陶瓷产业化的先驱者,英国最大的陶瓷公司韦奇伍德公司的创始人,该公司现在已发展成为一个跨国陶瓷玻璃集团。也就是说,极其富有的达尔文家族在英国的地位有些类似现在的世界富豪,例如比尔·盖茨家族。达尔文的父亲罗伯特(Robert Darwin)是一个富有的金融家和医生。作为一个精工巧匠和一个著名医生的后代,达尔文的考古证据采集和严谨的分析推理,几乎无懈可击。

经过长达20年的观察、探索和考证,达尔文把人类从一个全能的至高无上的上帝的神圣产物,变成了修修补补的长期进化过程的一个结果。

1860年6月30日,距离1859年达尔文《物种起源》发表不到一年,一位愤怒的牧师威尔伯福斯(Samuel Wilberforce)登上了牛津大学图书馆的讲堂,他开始了一场战斗,不仅仅是为了他的观点,也是为了基督教的未来。

威尔伯福斯认为,人类的历史大约6 000年,在公元前4004年10月23日,上帝的手创造了世界。这个数据是根据《圣经》记载的谱系推算的。他还指出了当时大多数人心中一个同样的疑问:人怎么和猴子有关系?完全是无稽之谈!

但是,维多利亚时代同样著名的杰出人物约瑟夫·胡克爵士(Joseph Dalton Hooker)和赫胥黎(Thomas Henry Huxley)支持达尔文。他们三人之间同样精彩的辩论演说敲响了旧的人类起源说的丧钟,勇敢地开创了一个新的世界。

出身豪门的达尔文,具备足够的财力和时间去世界各地收集样本。他能够潜心观察的原因之一是他患有一种非常奇怪的病:写文章的时间不能超过20分钟,否则会感到身体疼痛。所以,达尔文写一会儿,就必须去仔细观察一会儿标本作为休息,然后再回来继续写作。这是一种什么疾病,至今也不清楚。达尔文经常写信给他的朋友,抱怨他的这种痛苦。因此,达尔文没有参加与教会的辩论,他一生也没有做过任何演说或授课。

150年后,科技手段证实了达尔文的假设。这些科技手段就是化石和DNA。科学研究者们通过化石、石器、基因等线索追踪人类在全世界的足迹,揭示出人类的伟大的旅程。

[1] 卡尔·冯·林奈(1707-1778),生物学家、植物学家,1753年发表《植物物种》(Species Plantarum)奠定了现代生物分类学的基础,被誉为分类学之父。林奈将人类分类为智人,并分为几个亚种:非洲人(Afer)、北美土著(Americanus)、东亚人(Asiaticus)、欧洲人(Europ aeus)和其他人(Monstrosus)。因为他的贡献,瑞典枢密院封他为爵士

[2] 英国牧师威尔伯福斯(Samuel Wilberforce,1805-1873),当时最有名的演说家之一,他与进化论观点的大辩论非常著名

[3] 赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825-1895),英国生物学家,支持达尔文的演化理论和学说,被称为“达尔文的斗牛犬”(Darwin’s Bulldog)。一生著述很多威尔伯福斯认为,人类的历史大约6 000年,在公元前4004年10月23日,上帝的手创造了世界。这个数据是根据《圣经》记载的谱系推算的。他还指出了当时大多数人心中一个同样的疑问:人怎么和猴子有关系?完全是无稽之谈!

夏娃在非洲

1871年,达尔文在《人的由来》[全称:《人的由来,与性关系的选择》(The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex)]中写道:

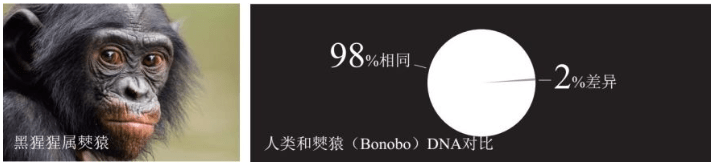

在世界上每一个较大的区域生活的哺乳动物,都与同一地区的已经灭绝的物种的血缘关系很近。因此,有一种很大的可能性:非洲曾经生活着一些已经灭绝的类人猿,它们与大猩猩和黑猩猩很接近。这两种猩猩是最接近人类的物种,所以,还有一种更大的可能性:我们早期的祖先生活在非洲大陆的某一个地方。

事实是否确如达尔文的推测,我们的祖先诞生在非洲,并且可能起源于某一种已经灭绝的类人猿?

英国人类学家路易斯·李基(Louis Leakey,1903-1972,考古学家,出生于非洲的肯尼亚,在剑桥专攻人类学。他首先发现了60万年的猿人化石,后来发现175万年的猿人化石)坚信达尔文的人类起源于非洲的假设,他27岁取得剑桥大学博士学位之后,长期在非洲工作,他的妻子、子女和整个家族都参与了非洲的考古工作。路易斯·李基取得大量考古成果,出版了十几本著作,他的家族是非洲人类考古的先驱。

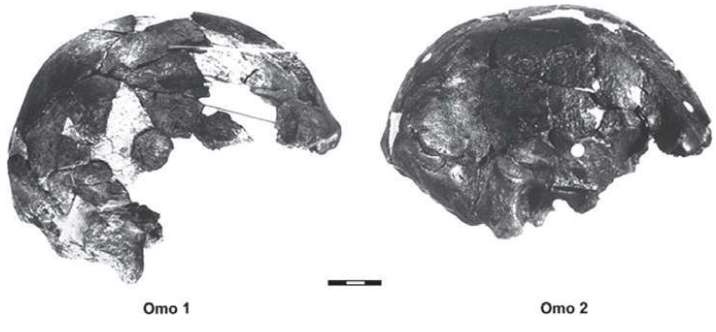

1967年,路易斯·李基组织考察肯尼亚的奥某河(Omo River)地区,这支考察队的成员来自三个国家:法国队员以Camille Arambourg为首,美国队员以ClarkHowell为首,肯尼亚队员以路易斯·李基的二儿子理查德·李基(Richard Leakey,1944-)为首。路易斯·李基本人因为关节炎没有参加这次考察。在奥某河中,鳄鱼攻击并毁坏了考察队的木船,理查德·李基用无线电向父亲呼救,要求提供新的铝制船只。美国国家地理协会提供了铝制船只。在考察现场,Kamoya Kimeu(1940-,著名化石采集者之一,他和李基兄弟多次发现重要的化石)发现了一个人科生物的化石,理查德·李基认为这些化石属于直立人。理查德·李基把化石带回来以后,他的父亲路易斯·李基认为这些化石属于智人。

1967年的这次考察获得的智人化石,当时测定的年代为13万年,21世纪的新方法测定的年代约为19.5万年。这是迄今为止发现的世界上最古老的生物学意义上的智人化石。

奥某河头骨的发现证实了达尔文的推测,也证实了达尔文的高瞻远瞩令人难以置信。

在19-20世纪的欧洲,大部分人还认为亚当和夏娃在欧洲或亚洲。达尔文发表《物种起源》和《人的由来》时,世界上还没有发现任何类人猿的化石(尼安德特人虽然在《物种起源》发表前3年已经被发现,但当时人们以为那是洞熊的遗骸)。19世纪后期,欧洲首先发现已经灭绝的尼安德特人的化石。1920年代,亚洲的印度尼西亚和中国发现已经灭绝的直立人化石。1930年代,非洲开始出土大量各种类人猿的化石,数量和种类超过世界各地出土的其他人科生物化石的总和。

达尔文的人类起源于非洲的类人猿的观念得到公认。在科学上,达尔文远远超越了他的时代。此后,人类到底有多少起源,成为新的争议焦点。

本书后面经常提到的两个概念是完全不同的英语单词,它们从两个角度描述地球生命的巨大差异和丰富程度。这两个名词经常混用。

多样性(diversity):

在一个给定的生态系统里,或生物群系里,或一个星球上,各种生命的存在形式的变化和差异。例如,地球上的各种生物,以及生物的不同种类。

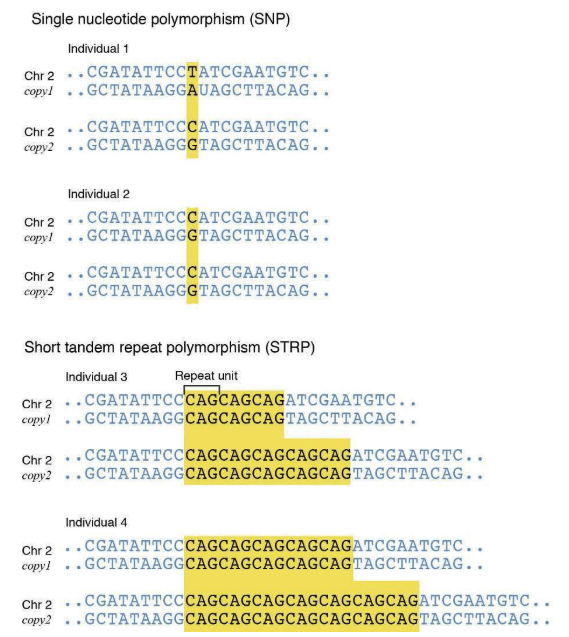

多态性(polymorphisms):

内在基因不同或基因相同,但是有的基因呈现显性,有的基因呈现隐性从而导致的不同,常常呈现为外在的不同。例如,人类的肤色、身高、形状等差异,又如其他的同一物种的形形色色的差异和变异。

正是这些多样性和多态性,使得人类学和考古学的先驱者们困惑了上百年。

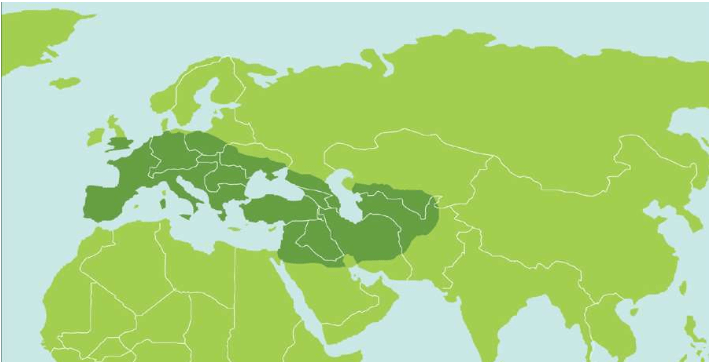

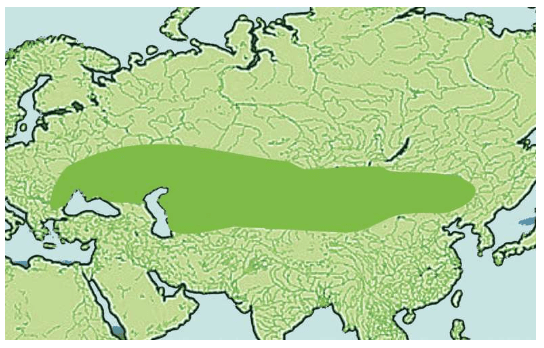

1960年代,人类学家的世界最高权威之一、美国体质人类学家协会(American Association of Physical Anthropologists)会长卡尔顿·库恩(Carleton Coon)发表了影响很大的两本著作:《种族的起源》(The Origin of Races)和《人的现存种族》(The Living Races of Man)。库恩在他的权威巨著中,把现代人类进一步细分为互不相同的五大亚种(实际是地理种):

Australoid :澳大利亚人种(澳大利亚土著,又称棕种人);

Caucasoid :高加索人种(欧洲——北非——西亚——中亚——南亚,又称白种人,虽然肤色不一);

Negroid :尼格罗人种(非洲撒哈拉南部,东南亚小岛与山区,又称Congoid或黑种人);

Capoid :开普敦人种(非洲南部,如布须曼人——桑人);

Mongoloid :蒙古利亚人种(亚洲大部——北极圈——南北美洲——太平洋诸岛,又称黄种人)。

他还详细列举和分析了各个亚种的骨骼、肤色、外貌等特征差异,他认为是基因的混合导致人们变成了黑种人、白种人、黄种人和棕种人等。但是,他仍然无法解释人类的多样性。

一百多年以来,考古得到的信息非常少。考古学家和人类学家们一直在进行着激烈的争论。库恩的两大权威论著发表后,人类逐步开发出一整套揭示基因秘密的技术……1987年,突然从遗传学领域出现的一个惊人的结论,这个结论引发了更大规模的争论和新一轮的一系列新的研究探索。

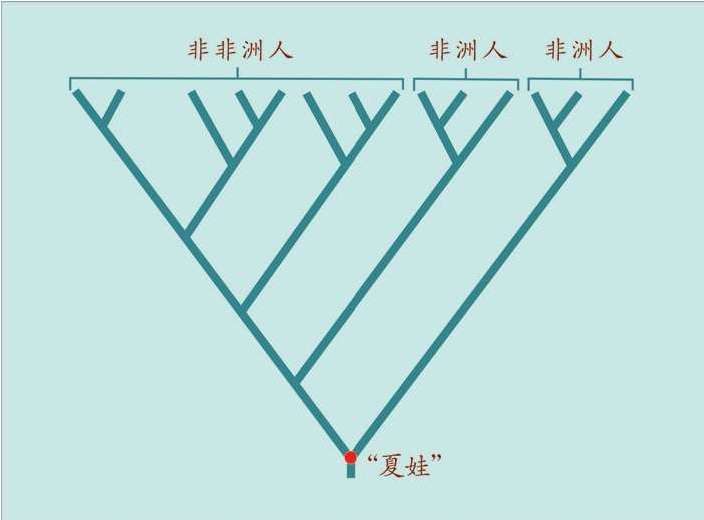

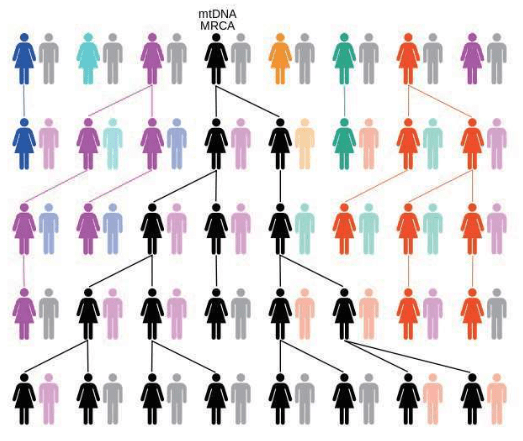

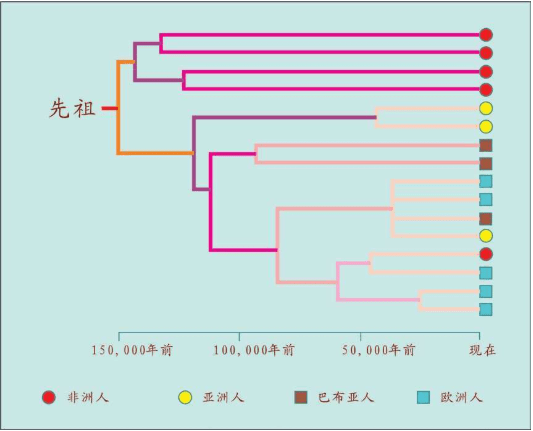

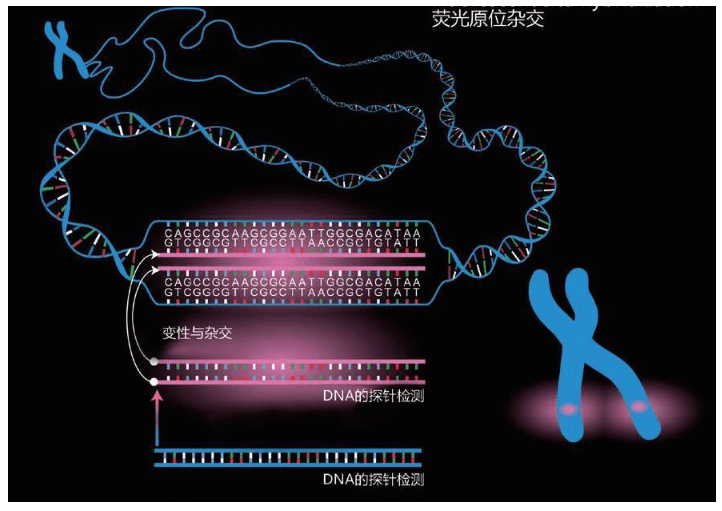

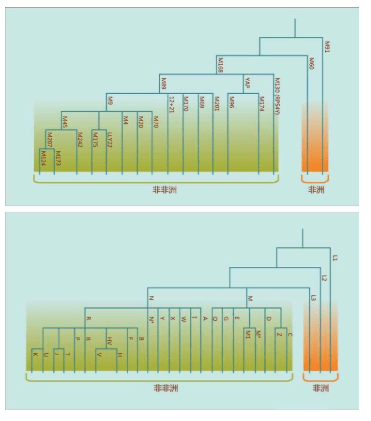

1987年1月,美国一个在读遗传学女博士丽贝卡·卡恩(Rebecca Cann)和她的同事们在英国《自然》(Nature)杂志发表了一篇论文:《线粒体DNA和人类的演化》(Mitochondrial DNA and Human Evolution)。论文认为:人类起源只有一个,这个起源可能在非洲,时间在20万年以内。尽管几乎不可思议,但DNA数据研究分析却证明了:今天所有的地球人都来自同一个共同祖先。

美国的这项研究的主持人阿伦·威尔逊(Allan Wilson,1934-1991)是来自澳大利亚的生物化学家,在加利福尼亚大学伯克利分校运用生物学的新分支——分子生物学的方法进行人类演化研究,尤其注重于DNA和蛋白质。

丽贝卡·卡恩在阿伦·威尔逊的实验室攻读博士时,开始研究人类的mtDNA(线粒体DNA)变异。这个伯克利大学的小组从不同人群的人体胎盘(mtDNA资源丰富)中收集了147份样本,发现所有的线粒体都可以追溯到曾经住在非洲的一位女性祖先,不论这些线粒体现在位于世界的什么地方。

这就是后来媒体命名的“线粒体夏娃”(Mitochondrial Eve)的来源。当然,“线粒体夏娃”并非当时唯一的夏娃,但是,她是现在可以追溯到的唯一的女性先祖。

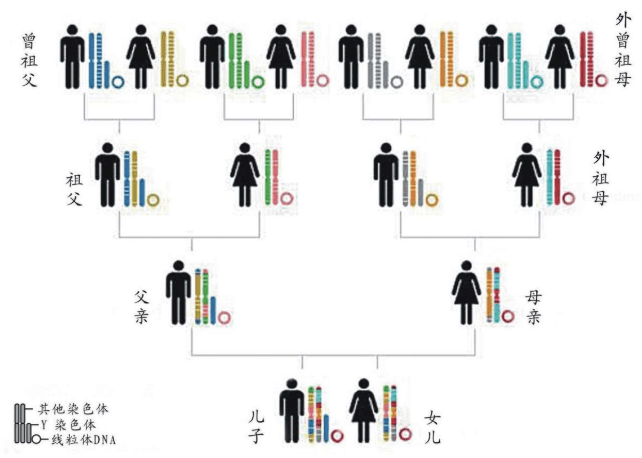

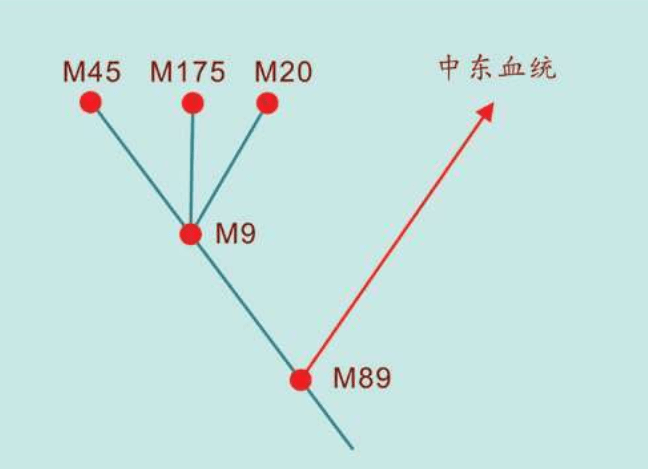

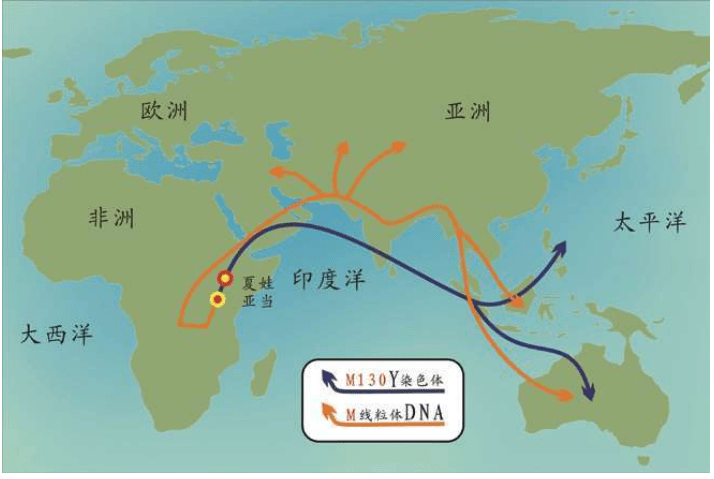

人类大约有100万亿个细胞,每个细胞都存放着Y染色体DNA和线粒体DNA。Y染色体DNA由父亲遗传给儿子,仅仅由男性后裔继续传承男性后裔;线粒体DNA由母亲遗传给儿子和女儿,仅仅由女性后裔继续传承女性后裔。Y染色体DNA比较大,计算分析极其困难。线粒体DNA比较小只有一万六千多个碱基单位,所以遗传学通过线粒体DNA找到人类的女性祖先比较早。在1987年发现“线粒体夏娃”之后,过了整整13年,直到2000年才找到“Y染色体亚当”,详见后述。

找到这位女性先祖,实际上是对比线粒体DNA的突变差异,找出几个问题的答案。

第一个问题:“夏娃”的起源地在哪里?

如果我们在水池里丢下一块石头,激起的水波一圈一圈地扩大和扩散,我们仍能推测出石头落水的位置——在水波的正中央。人类进化的mtDNA序列,从母亲到女儿传递着累积的多态性,正像这种扩散的水波。我们的祖先就在那块石头“入水”的位置。我们可以“看见”这位唯一的祖先,生活在20万年之内,她发生的基因突变导致了以后所有的分离(分叉)形式,一直延续到今天。

第二个问题:“夏娃”是什么时候出现的?

如果我们知道这种基因突变发生的速率,我们就可以通过人类多样性的采样和分析,搞清楚产生了多少多态性,进而计算出“这块石头丢进水里后经历了多少年”。换句话说,一代又一代继承所有突变的后裔,必然源自同一个祖先。带给我们所有这些多样性的这位单一的祖先并非当时的唯一活着的人,只是其他女性的血统现在已经绝嗣了(找不到她们的后裔的遗传差距了)。

我们用一个比喻解释这个概念。假设在一个18世纪的古老村庄里,住着10户人家。每家都有自己独特的烹调鱼汤的配方,这些配方全部是母亲口头传给女儿。如果某一家只有儿子,他家的配方就失传了。随着时间推移,拥有原始配方的家庭越来越少,因为有的人家一个女儿也没有:没有女性继承祖传的鱼汤。最后只剩下一家还保留着原始的美味鱼汤。

现实世界里,没有任何一家的女儿会一代一代传承完全相同的配方,不做任何修改以适合她们自己的口味。有的女儿多加了大蒜,有的女儿增添了香料……这就出现了基因变异。随着时间的推移,这些变异就形成了她们自己的多样性的鱼汤。原来的配方完全改变了,但是那种原始鱼汤的基本配方的痕迹仍然保留在鱼汤里。如果我们去这个村庄参观,我们将品尝到配方多样性带来的美味,并且依然可以追溯到原始的配方——18世纪的单一的祖先。

这就是“线粒体夏娃”的秘密。

1987年,丽贝卡·卡恩和她的同事发表这一结果之后,面对激烈的争议和质疑,他们又开始了一项新的研究。1987年9月,丽贝卡·卡恩和她的同事们又在英国《自然》(Nature)杂志发表了第二篇论文:《有争议的人类群体非洲起源》(DisputedAfrican origin of human populations),再次证实“线粒体夏娃”确实就在非洲。

1987年的两项研究的结果,都证实了两个同样的事实:

1.人类线粒体多样化发生在20万年之内。

2.这块石头,是在非洲丢进水里的:人类起源于非洲。

从进化的角度来看,这个时间非常短。又经过很多其他的研究方法证实,这个时间甚至不到17万年,我们的祖母的祖母的祖母的祖母……生活在大约15万年前。在此之前,人类学家和考古学家们对人类起源于非洲已经没有什么争议,他们长期争议的是现代的人类究竟有几个起源?

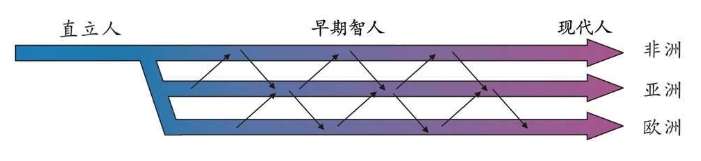

多起源说支持者认为人类在世界多个地区分别进化成为现代人类,单一起源说支持者认为现代人类全部起源于非洲,以前起源于非洲后迁移到世界各地的早期智人直立人或人属生物都灭绝了,现代人类是人属生物中唯一幸存的物种。

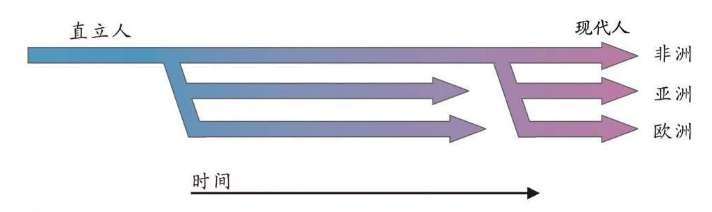

这两个派别都承认人类起源于非洲,在几百万年里,多次走出非洲——各种类人猿、直立人、早起智人、现代人相继走出了非洲。两大派的争议在于最后一次现代人走出非洲之后是否取代了其他人属生物?

“线粒体夏娃”的出现是一个戏剧性的变化。所有人的论点都被颠覆了。虽然达尔文在《人的由来》里猜测“人类有很大的可能起源于非洲”,但是达尔文的支持者们普遍认为人类在非洲生活了几百万年,而并非短短20万年。

1987年,关于“线粒体夏娃”的论文发表后,考古学、人类学、生物遗传学、气候学、地理学……都加入了这场大辩论,各种证据越来越多地证明线粒体夏娃是真实的。世界各国掀起了一股人类起源研究的狂潮,欧美各国以《走出非洲》为题的各种著作难以计数。

有“夏娃”,就有“亚当”。

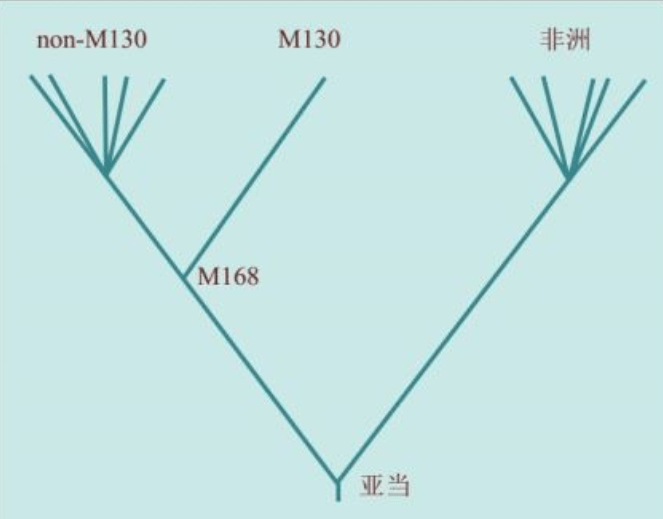

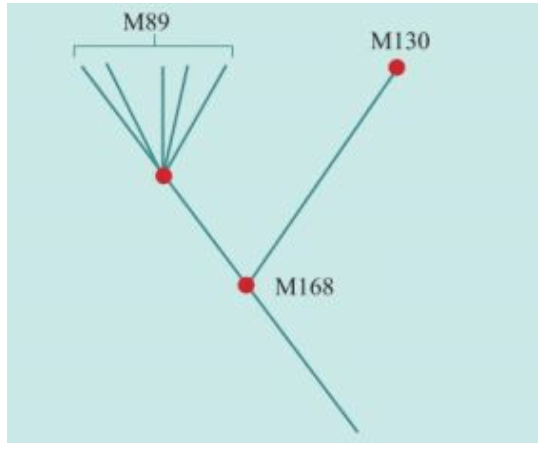

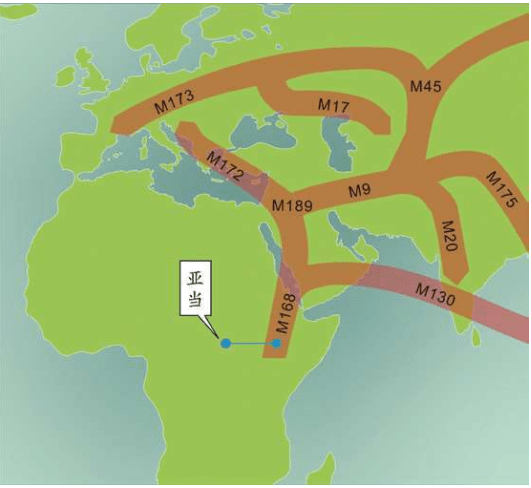

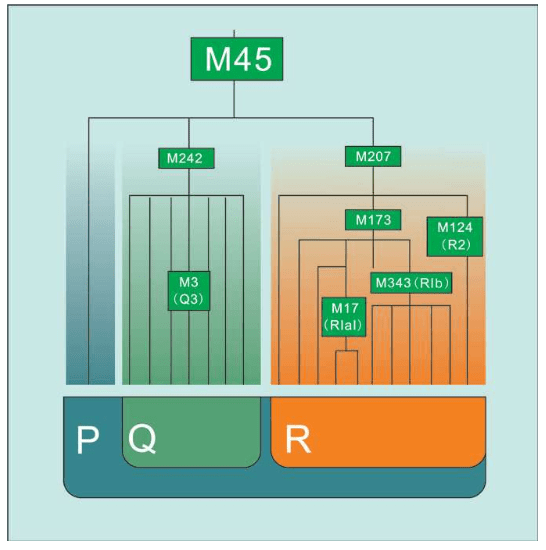

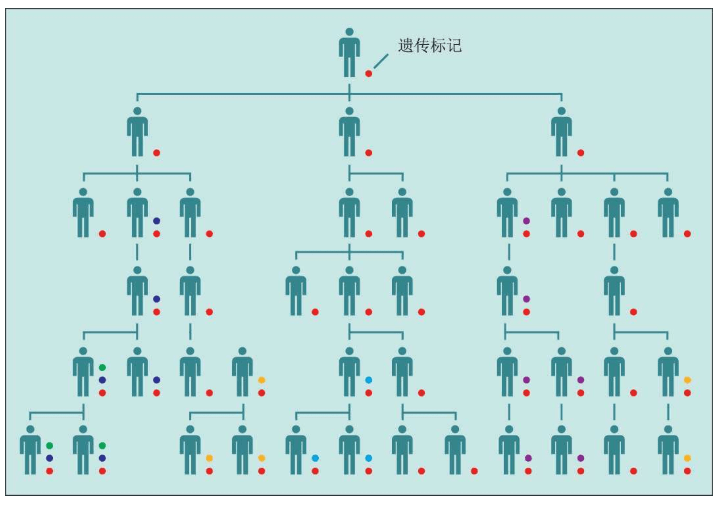

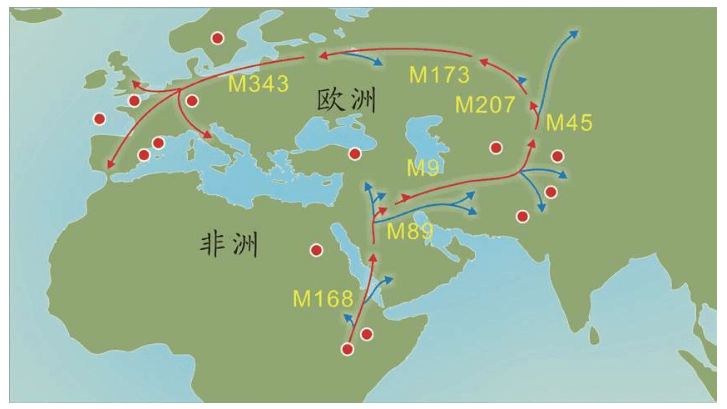

2000年,在发现“夏娃”整整13年之后,“亚当”也终于被找到了。“亚当”也在非洲,线粒体DNA和Y染色体的两类研究结果不谋而合:人类的男性和女性先祖都起源于非洲。如前所述,“线粒体夏娃”并非当时唯一活着的女性,“Y染色体亚当”也并非当时唯一活着的男性。他们是单倍群(分享同样基因突变的群体)的称呼。

古气候学和地理学的证据,也佐证了人类走出非洲之前和之后的十几万年的旅程。考古学和人类学的证据很少,全世界出土的各种人科生物的头骨化石只有4 600多个,但是DNA的证据存在于现在活着的70亿个人的身上。

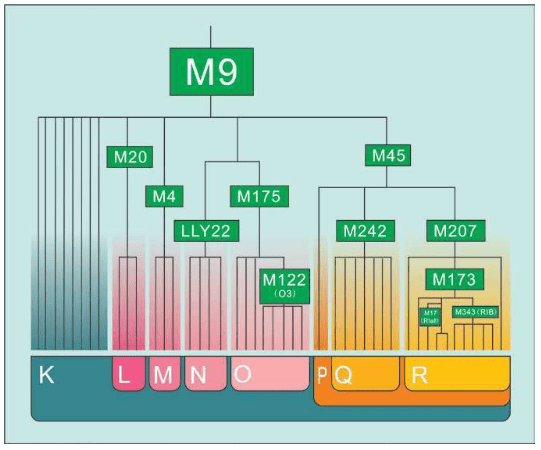

21世纪被称为生物世纪,生物科学的大发展影响到几乎每一个学科。1987-2000年,“线粒体夏娃”出现之后的这段时间,被称为间接观察DNA的时代。2000年至今,“Y染色体亚当”出现之后,被称为直接观察DNA的时代。在这25年里,各种学科的传统观念一次又一次被颠覆,人类一次又一次发现,DNA携带的无数历史故事就像一本突然打开的巨大的《百科全书》,令人目不暇接,眼花缭乱。围绕着少得可怜的化石和其他考古证据的各种学派之间的百年论争戛然而止,因为所有证据都被DNA证据有条有理地串联起来。

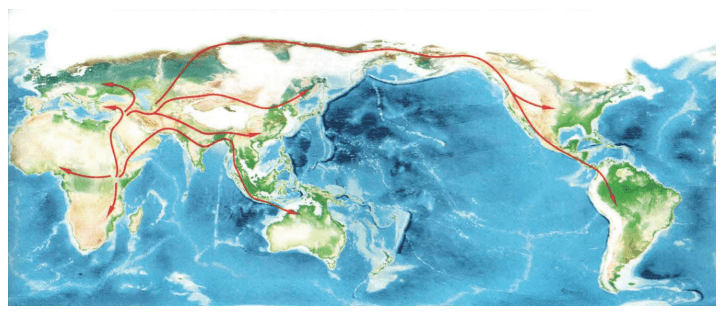

人类基因的十几万年的奥德赛之旅,既有英雄的史诗,也有艰难的跋涉,现代人类从七八万年前的仅仅几千人的一支小小的物种,成为现在这个星球的统治物种。

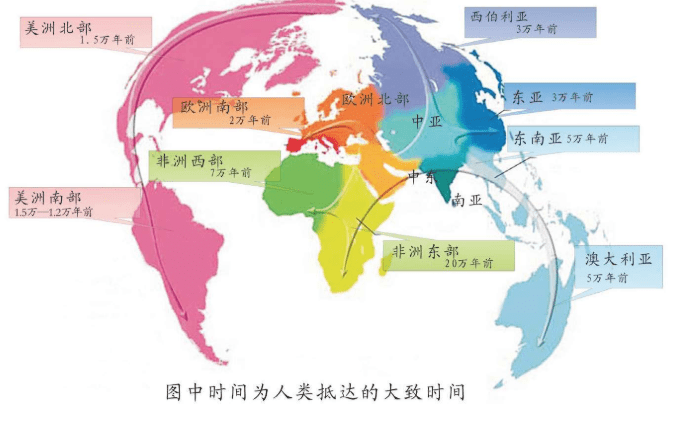

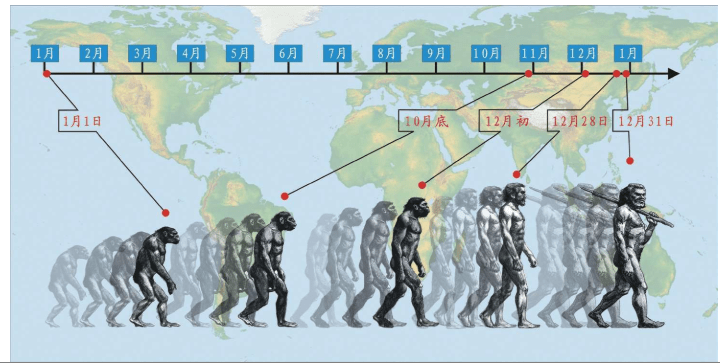

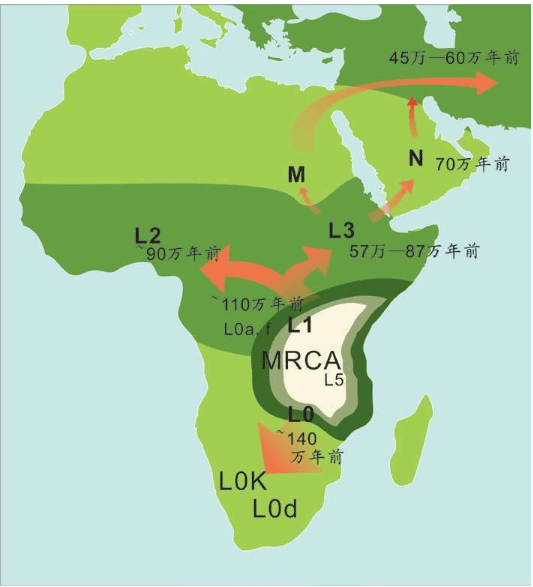

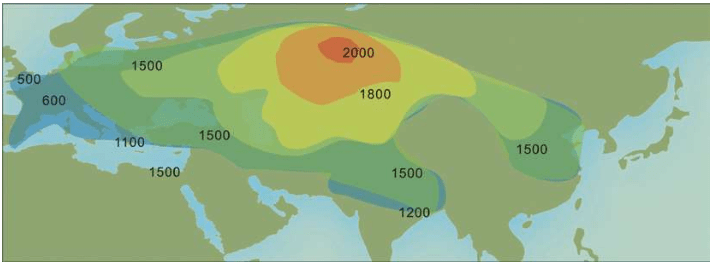

15万——20万年前,现代人类起源于非洲。

6万年前,现代人类开始一批一批走出非洲。

4万年里,现代人类已经走到世界的每一个角落。

1万年前,现代人类开始发展农业,人口增长了1 000倍。

什么是DNA

本书并非论述人类的起源,而是论述人类的旅程。因为我们仍然不知道究竟什么原因和演化过程,在大约19.5万年以前出现了生物学意义上的现代人类。我们非常确定的只有一个事实:所有人属动物都起源于非洲。

本书并非论述基因,基因是遗传学概念, “遗传学之父”孟德尔最早发现遗传过程中存在基因作用。英文基因是Gene,日文是遗传子(遗传因子)。人们曾经认为,遗传基因的媒介可能是血型,后来认为可能是蛋白质,直到1950年代才最终确认是DNA……人类对遗传基因的认识不断深化。DNA是生物组织中最稳定的化学结构,基因通过DNA得以传承和表达。现在,为了方便和简单起见,人们往往用一段DNA表示一个基因。正是通过DNA,人们最终发现了人类走出非洲的六万年旅程。

研究DNA的历史,正是人类一次又一次发现自己的错误的历史。

研究DNA的历史,也是人类一次又一次修正自己的错误的历史。

一百多年来,人们一次又一次发现,人类对于遗传——基因——DNA——生命的认识是错误的。这正是科学研究的本质之一。德国戏剧家与诗人贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)在他的著名剧作《伽利略的一生》(Life of Galileo)中这样总结伽利略推翻地心说、建立日心说的对与错:

科学的目标,

不是为无限的智慧,打开一扇大门,

而是为无限的失误,设定一个限度。

千百年来,人们都知道孩子与父母很相像,男女结合,女性受孕10个月后就会产生一个孩子。但是,遗传的机理一直是个奥秘,人们从未停止尝试建立各种遗传学说。在古希腊文献中,大量的资料提到家族内的相似性,对这些问题的思考和争辩,成为早期哲学家们最喜欢争议的话题之一。

希波克拉底(Hippocrates)认为,生育时男性和女性都产生一种精液,受精后,部分双方的精液混合,占上风的部分决定了婴儿的各种性状。这个过程的结果,会使一个孩子可能拥有父亲的眼睛和母亲的鼻子,如果父母双方决定某一种形状的流质不相上下,孩子就可能表现居中,比方说头发的颜色处于父母头发颜色之间。

哲学家亚里士多德在大约公元前335年没有任何根据地写道:总的来说,父亲决定孩子的模样,母亲的贡献仅限于孩子在子宫里和出生后。这种哲学思想反映了当时以男性为主导的观点——孩子的健康和形态状况,以及心理和生理的一切特性都源于父亲。但是,亚里士多德也没有否定选择妻子的重要性——肥沃的土壤总比贫瘠的土壤更适合种植。但是,另一个问题产生了:假如孩子是因为父亲产生的,那么,男人怎么会有女儿呢?

亚里士多德一生都受到这一问题的挑战。他的回答含糊其词,几乎是狡辩:所有婴儿在各方面都应和父亲一样,包括性别应该为男性,除非在子宫里受到某种“干扰”。有时候这种“干扰”比较小,产生微不足道的变异,例如孩子长出红头发,而不是父亲的黑头发;有时候这种“干扰”比较大,例如畸形或女性。

这种古代哲学理论发展成了人胚全息论。人胚全息论认为,在性交过程中,一个微小的人体被放进女性体内。为了保持皇家血统的纯正,从埃及帝国到曾经控制几乎所有欧洲王室的强大的哈布斯堡王朝,都流行近亲婚姻以维护统治。从现在的遗传学来看,这些封闭的王室之间的婚姻,就像同一个村庄里的没有太多选择的婚配,配偶都是自己的亲戚或邻居。这种婚配方式导致后代出现大量遗传疾病,成为这些帝国灭亡的重要原因之一。

18世纪初,显微镜之父安东尼·冯·列文虎克(Antonie van Leeuwenhoek,1632-1723)认为,他可以在精子头部看到蜷缩的微型人体。

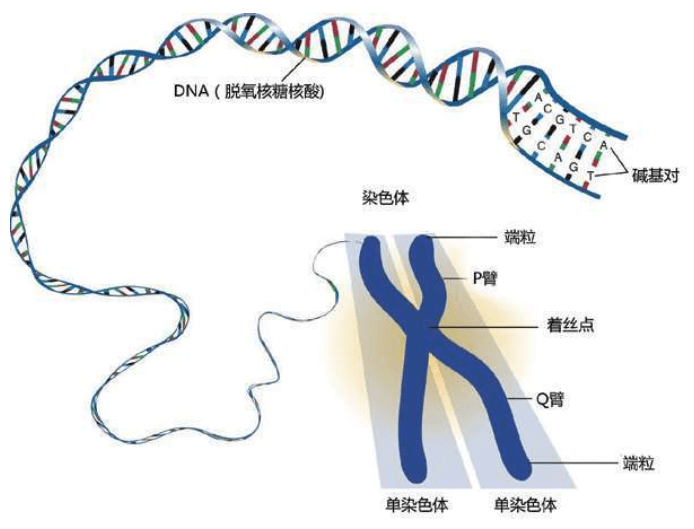

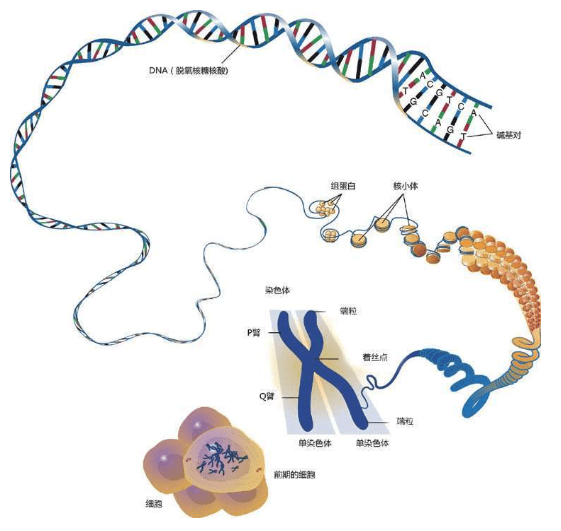

19世纪,两项技术的发展使人类发现了染色体。一项技术是纺织工业出现的新的化学染料,另一项技术是显微镜的性能得到重大改进。

染色体(Chromosome)源于希腊语,意思是“染上颜色的物体”。高倍放大能力使人们很容易观察单个细胞,细胞的内部结构用新的染料染色后,可以清晰地显现出来。人们在显微镜中惊讶地看到:在受精过程中,大的卵细胞和小的精子结合时,细胞分裂,奇怪的线状结构聚合起来,平均分配到两个新的细胞中。这个过程叫作有丝分裂。

首先发现基因作用的孟德尔是捷克布鲁诺市(Brno)的一个修道士,1850-1860年,他在修道院花园里通过大量的豌豆杂交实验,奠定了现代遗传学的基础。1856-1863年,孟德尔在杂交实验了大约2.9万棵植株之后,发表了论文《植物杂交试验》。孟德尔认为存在一些遗传物质(后世的科学家把这种物质称为基因)。孟德尔得出一个结论:无论是什么物质决定了遗传,父母双方总是把这种物质等量地传给后代。非常遗憾的是,他的论文在当时没有引起任何人的重视。

孟德尔没有看到染色体就去世了,但是,他的预言后来被生物学证实是正确的。人类的23对46个染色体,从父母双方等量遗传(除了线粒体DNA和Y染色体)。在受精过程中,染色体这种奇怪的线状物,一部分来自父亲的精子,另一部分来自母亲的卵子。

1869年,25岁的弗雷德里希·米歇尔(FriedrichMiescher,1844-1895,生物学家,DNA的发现者),在德国图宾根(Tubingen)的一座古代城堡地下室的简陋实验室里发现了核酸(Nucleic acid)。这种物质就是DNA的构成单元。他被认为是DNA的发现者,但是当时没有人注意他的这个发现。

1903年,人们发现染色体在遗传中可能扮演重要角色。

1928年,孟德尔叫不出名字的“遗传物质”,第一次被称为基因(Gene)。

1944年,人们发现DNA是染色体的主要成分,人们将这种物质命名为脱氧核糖核酸(DNA,Deoxyribonucleic acid),并且经过实验确认DNA是遗传基因的载体。这是一个伟大的进步,但是当时大部分人认为蛋白质是遗传物质,这个进步被埋没了。

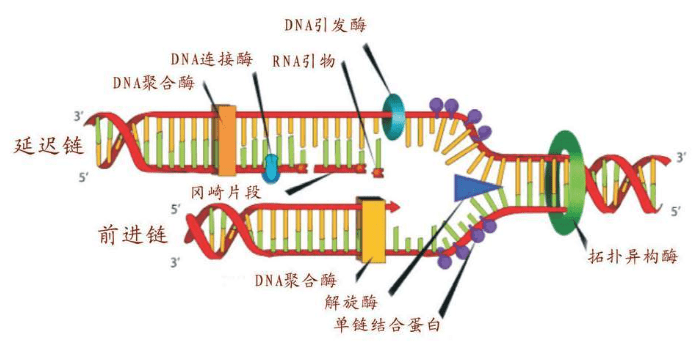

1953年,剑桥大学的两个年轻科学家,詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)发现了DNA的分子结构。当时人们已经查清一些蛋白质的结构,沃森和克里克认为,利用检测蛋白质的现成技术或许可以发现DNA的分子结构,然后通过DNA可能找出遗传的奥妙。沃森和克里克使用了分析蛋白质的同样办法:首先使DNA成为结晶纤维,再用X射线照射DNA,大部分X射线会直线穿透DNA分子结构的间隙,从后侧出来,还有一些会撞击到DNA分子结构里的原子,弹到一旁。用X射线的照相胶片上的分布形态和位置,可以推算出DNA内部的原子位置,然后查清DNA的分子结构。

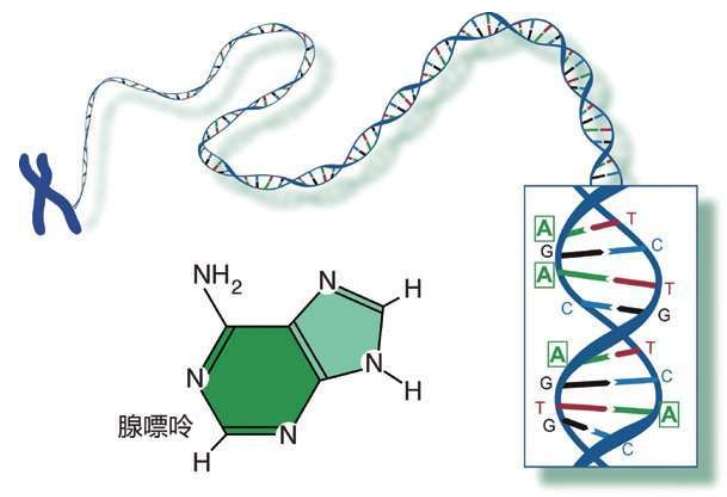

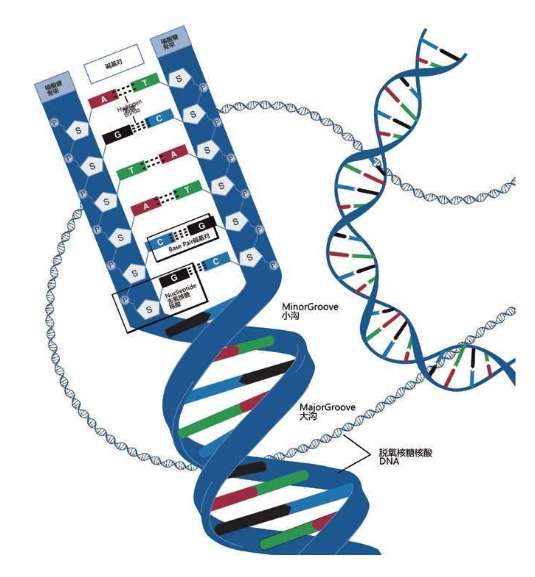

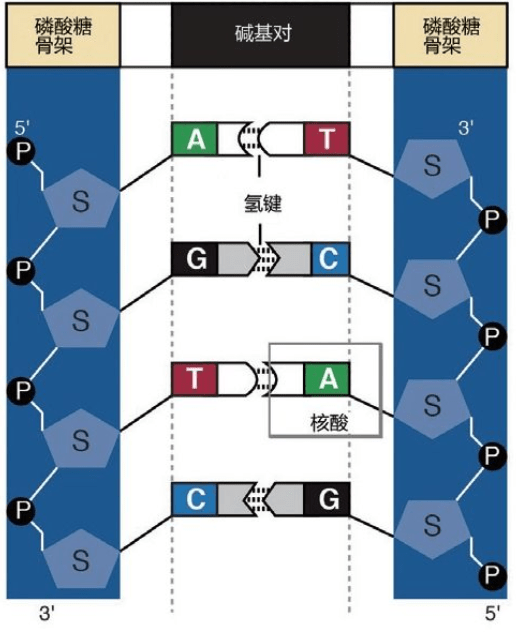

但是,DNA的这些X射线的照片的形态太奇特了,他们两人很久都没有找到与之相吻合的DNA化学结构。最后,沃森和克里克采用了非常笨拙的“原始”方法,用一条一条的硬纸板和一片一片的金属片和金属丝,构建各式各样的模型,试图重现DNA的结构。他们最后发现有一种双螺旋模型完全吻合X射线的分布。这种模型很简单,像两个螺旋形的梯子扭结在一起。而且这种结构非常稳定——只有稳定的结构才能作为遗传物质。DNA正是一种极其稳定的化学结构,仅由4种核苷酸碱基构成的一种糖类骨架。这4种核苷酸的化学名称如下:

A 腺嘌呤

C 胞嘧啶

G 鸟嘌呤

T 胸腺嘧啶

我们不必记住这些源自希腊语的核苷酸碱基的麻烦名字,只需记住它们的首写字母:A,C,G,T。即使是科学家,也是经过50多年的研究才查清了这4种核苷酸碱基的基本结构。

对遗传媒介的最重要的要求是可以一代又一代地忠实复制。当细胞分裂时,两个新的细胞核里都必须有一套染色体。每次细胞分裂时,染色体内的遗传物质必须复制成两份。复制的质量必须很高,不允许出现错误。沃森和克里克发现,每个DNA分子都由两条很长的链构成,就像两条缠绕的螺旋形,他们称之为“双螺旋”结构。复制开始的时候,这个双螺旋的两条螺旋解开,分别重新制造出一模一样的另外两个双螺旋,然后再分别存进两个新的细胞里。

当时,他们不知道自己是否是正确的。起初,他们两人甚至无论如何也画不出一个合乎逻辑的平面结构草图。最后,弗朗西斯·克里克请他的太太,一位英法混血的女画家奥迪尔·克里克绘制出了“世界上第一个DNA的平面图”。然后,克里克拿着这张简陋的草图,高高兴兴地找到喝得醉醺醺的沃森:“你看,就是这样的,就是这个!”然后,他俩才好不容易最终拼凑出这个奇形怪状的立体模型。然后,他们把这个发现写成了论文。1962年,9年之后,沃森和克里克获得诺贝尔奖。

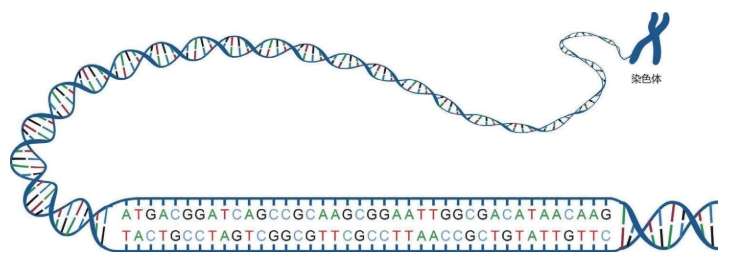

这些D N A密码写成的“整套装配手册”叫作基因组(genome,又称染色体组),可以组装出完整的独一无二的物理个体,即一个人的全部信息。这套装配手册就像用分子写成的一本《百科全书》式巨著,大约有30亿个文件夹(核苷酸)。

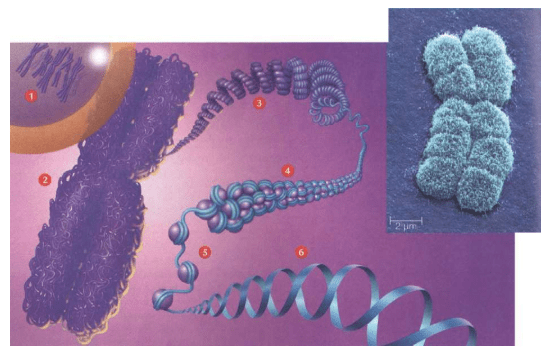

虽然没有办法作出统计,但人们通常认为一个人大约有100万亿个细胞,每个细胞里都存放了这样一本巨大的装配手册——23对46个染色体构成的基因组。每个基因组的物理长度约2米,所以不能直接插在人体中,更无法放进每一个细胞里。于是,这本“巨著”基因组被折叠起来,螺旋状紧紧缠绕着放在每一个细胞的23对46个染色体里。

大约46亿年前地球形成,大约35亿年前第一个细胞出现在地球上:基因组出现了,第一个细胞分裂就是基因组的复制。人类已经知道一些基因的功能,虽然还不清晰,而且对大部分基因的功能至今仍然一无所知。例如,我们知道,有的基因装配成为肾脏,有的基因装配成为肺,但是我们却不知道装配的细节;我们仅仅知道这些器官的基本功能,却不知道它们如何工作和相互协调。基因组的这套密码和人体组织过于庞大和复杂了。

詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克获得诺贝尔奖,并非因为他俩仅仅拼出了这个奇形怪状的双螺旋结构的立体模型,沃森和克里克还发现双螺旋的两条链的“装配原则”:一条链上的A只能与另一条链上的T相连,一条链上的C只能与另一条链上的G相连。

A与T

C与G

这是永远不变的规则,从大约35亿年前就开始了,至今没有改变。根据这个规则,4个字母组成的序列被永久保存下来。这种字母序列叫作DNA序列。DNA序列“密码”蕴含着基因信息,又称遗传信息或遗传密码。

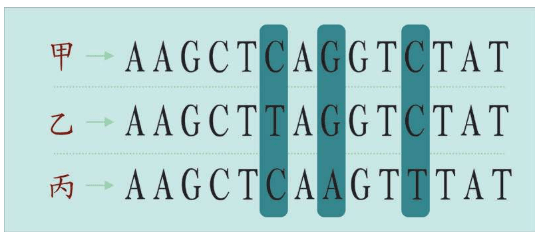

天书的解读

虽然细胞——组织——器官的复杂程度极其惊人,但是,基本的DNA指令的记录方式却简单得不可思议。DNA序列类似其他字符系统,例如语言、数字、计算机二进制码或莫尔斯电码等,这些DNA序列的符号本身没有任何意义,符号的顺序却蕴藏着大量的信息。

例如,字母或数字相同,顺序不同,则含义完全不同。

Derail(出轨)和Redial(重拨):字母顺序不同,单词完全不同。

803 741和408 137:相同的阿拉伯数字,顺序不同,构成的数值不同。

001 010和100 100:相同的二进制码,顺序不同,含义也完全不同。

与此类似,DNA中四种化学代码的序列也包含着不同的信息。例如,ACGGTA和GACAGT是DNA的变位字,在细胞看来是完全不同的,就像Derail和Redial的意思完全不同一样。

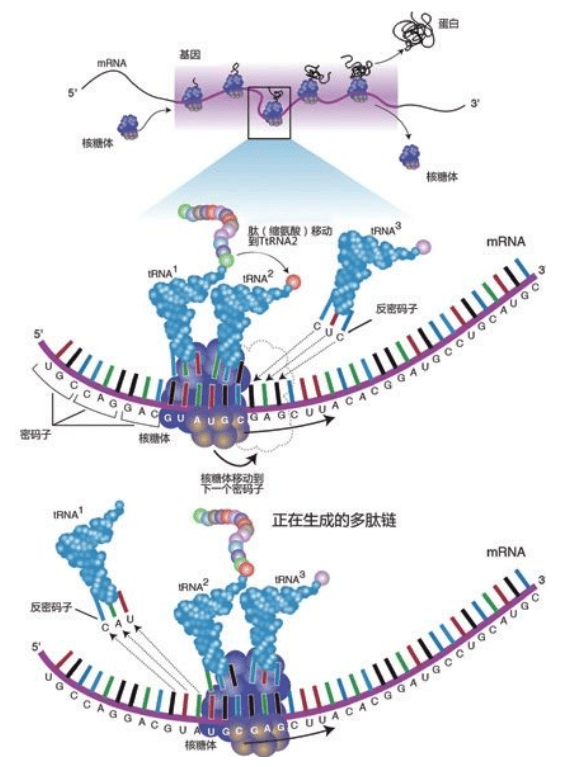

DNA始终“住在”染色体里,维持遗传信息和发布指令,由RNA和蛋白质执行所有工作。20种氨基酸组成了无数种蛋白质,DNA的指令规定了蛋白质中20种氨基酸的顺序,精确地决定了该种蛋白质的最终的形状和功能,因而决定了某一组织或器官的形状和功能,直到制造出一个完整的人体。

4个字母组成的DNA序列构成30亿个核苷酸,打印出来是一部巨大的“天书”(2000年完成的《人类基因组工程》把“基因组草稿”(4个字母序列)打印出来之后,相当于“200本超过1 000页的巨著”,这本巨著仅仅由4个字母组成)。

但是对这部巨型的“天书”,细胞阅读起来却一点也不困难。每3个字母,代表20种氨基酸里的一种,于是细胞按照3个字母一组阅读这些DNA代码,例如:ATGACCTCCTTC细胞读为ATG-ACC-TCC-TTC。每个3符号组,称为一个三联体,与20个氨基酸中的1个氨基酸对应:ATG:氨基酸甲硫氨酸;ACC:苏氨酸;TCC:丝氨酸;TTC:苯丙氨酸。

细胞们一边阅读指令,一边用相应的氨基酸生产蛋白。读出第一个三联体,解码为甲硫氨酸,取下一个甲硫氨酸分子;读出第二个三联体是苏氨酸,取下一个苏氨酸,接在甲硫氨酸上;读出第三个三联体是丝氨酸,一个丝氨酸分子又接到苏氨酸上;读出第四个三联体是苯丙氨酸,再接上一个苯丙氨酸。这四个氨基酸按照DNA序列的指导,现在装配成一小段正确的顺序:甲硫氨酸——苏氨酸——丝氨酸——苯丙氨酸。然后,细胞继续阅读下一个三联体,第五个氨基酸又加上去……如此往复。这种阅读、解码、顺序加上氨基酸的过程,一直持续到全部指令读到尽头……

本书只讲述人类基因组30亿个文件夹(核苷酸)中两类文件夹里涉及的故事,即分别由母系和父系世世代代遗传的线粒体DNA和Y染色体的故事。(植物学家和遗传学家威廉·约翰森(Wilhelm Johannsen,1857-1927)1909年在自己的著作中第一次使用了基因(Gene)一词)

这部“人类基因组工程”检测出来的天书,仅仅记录了4个字母构成的30亿个核苷酸在基因组中的位置,既未涉及DNA的复杂结构,也未涉及DNA之间的更加错综复杂的相互关联。此外,人们对于这些“A与T和C与G”密码构成的生命程序究竟是采用什么“语言”编写的?这些生命程序又是什么内容?人类至今一无所知。但是,这个成果已经解决了人类走出非洲六万年旅程的诸多疑问。

一般认为,10亿根骨头中只有1根骨头可能形成化石。每个人身上有206块骨头,也就是说,全美国3亿人总共只能形成大约60块化石,全中国13亿人只能留下200多块化石。而且更加困难的是,考古学家还必须把这些非常幸运地变成化石的骨头找出来。目前全世界找到的类人猿和人属生物的化石仅仅涉及几千个个体,并且存在很多争议,仅仅通过化石考古,根本无法了解人类起源及走出非洲的全貌。

通过对现在活着的人的DNA的分析计算,以及化石的DNA的分析计算,人类六万年的旅程终于被大型电脑系统计算出来了。

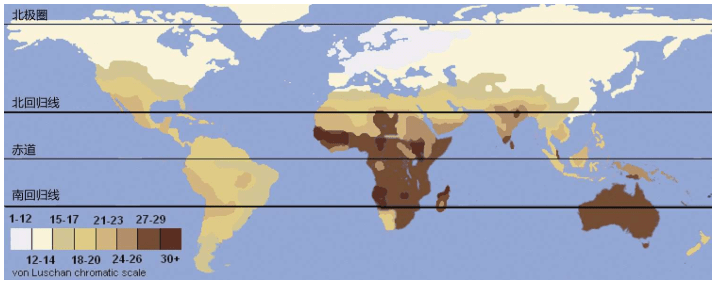

黑人的皮肤

地球上所有的人类都是一个物种、一个起源,都源于非洲,如果真的如此,为何我们的相貌和体形会有这么多差异?尤其是皮肤的颜色?所以,在继续我们的故事之前,首先回答这个困惑人类很多年的问题。

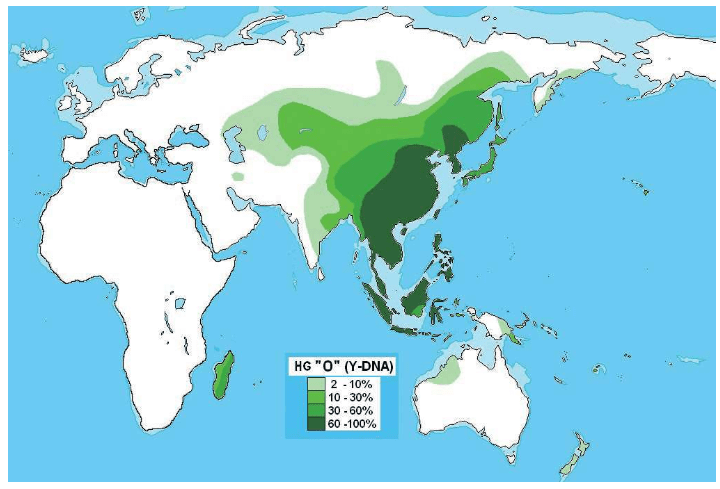

非洲人有一个共同点,皮肤比较黑。事实上,热带地区的印度南部的人类和新几内亚的人类的皮肤也比较黑,也属于黑人。人类是没有皮毛保护的生物,所以,沉积在皮肤下的黑色素(Melanin)成为人类的一个保护层——防止非洲炙热的阳光晒伤皮肤,因为黑色素能挡住紫外线。那么,在皮下沉积多少黑色素才合适呢?涉及肤色的遗传基因很多,其中发挥主要作用的是一个叫MC1R (melanocortin 1 receptor,黑皮质素1号受体),或称MSHR(melanocyte-stimulating hormone receptor,黑素细胞刺激荷尔蒙受体)。黑色皮肤的形成来自自然选择的压力:因为人类需要更多的黑色素保护皮肤。所以,热带地区的人们的皮肤下沉积了大量的黑色素。

6万年前,人类走出非洲,进入紫外线少得多的地区,自然选择的压力颠倒过来,人类需要更多的紫外线——这时,MC1R基因发生突变:人类必须吸收更多的紫外线才能合成维生素D,皮肤太黑的孩子会缺乏维生素D,无法生成健康的骨骼,淡色皮肤的孩子们才能吸收更多的紫外线而健康成长——于是,人类的皮肤颜色变浅(尤其是欧洲和东亚地区的人类)。最后,世界各地的人类,形成了各式各样的肤色。

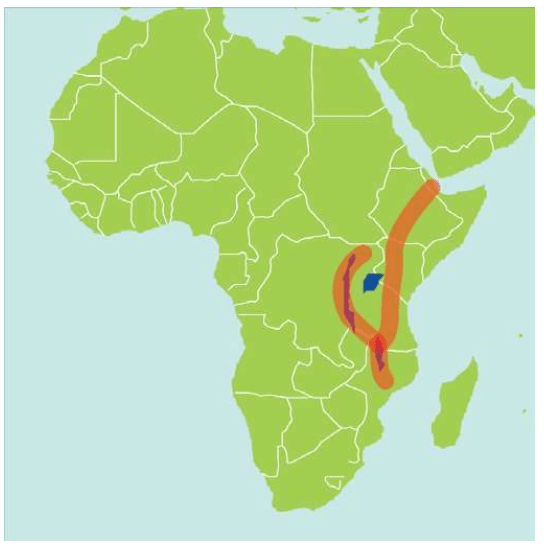

来自非洲西部的尼日尔-刚果语系的群体,在2 000-3 000年前扩张到非洲撒哈拉以南大部分地区,目前人口已达3亿多。班图语族的群体皮肤特别黑,他们的形象误导了我们对非洲人的肤色的认识。在现代人类的起源地东非大裂谷——苏丹——埃塞俄比亚——肯尼亚——坦桑尼亚一带生活的非洲群体的皮肤,直到现在仍然并不很黑。

全世界70亿人中,每一个男人和女人的线粒体DNA都源自非洲,每一个男性(占70亿人中一半)的Y染色体也都源自非洲。除了黑色的皮肤,非洲人和其他各大洲的人类没有区别。例如,几万年前来到欧洲的人类与当时非洲的先祖的样子应该差不多,虽然我们并不知道当时的先祖的真实模样,因为变化是后来发生的。

第二章 女性线粒体DNA的故事

20世纪开始,非洲出现“化石大爆炸”,出土的化石超过世界其他地区化石的总和,包括300万——400万年前的化石,甚至2 300万年前的化石。在1987年的DNA检测结果没有出现的时候,考古学家和人类学家也普遍认为非洲是人类的起源地,我们的根在非洲。

剩下的唯一争议:人类到底有几个起源?到底进化了多少年?

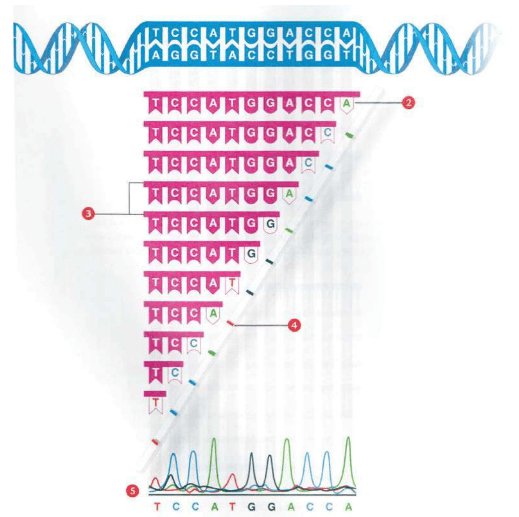

1980年,两个发明DNA快速测序方法的科学家获得诺贝尔奖,他们是哈佛大学的沃特·吉尔伯特(Walter Gilbert)和剑桥大学的弗雷德里克·桑格(Frederick Sanger)。他们分别独立开发出两种DNA快速测序方法。正是这些快速测序方法的出现,促使伯克利大学的一个研究小组在1987年找到了“线粒体夏娃”:时间在20万年之内,地点在非洲。

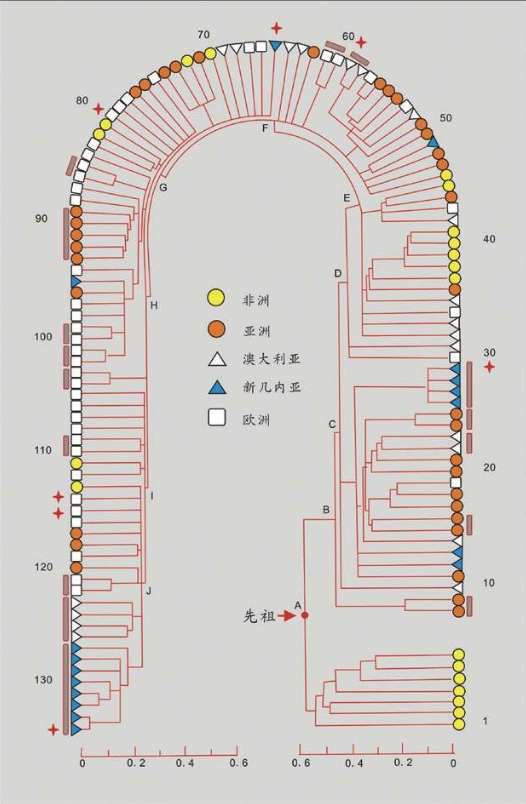

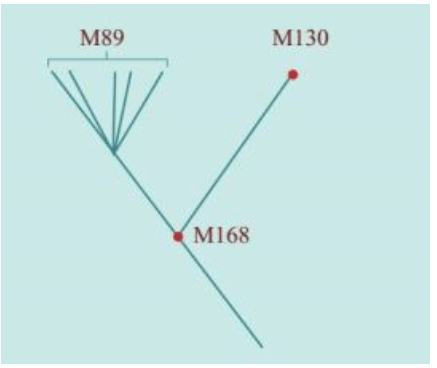

2000年,找到“线粒体夏娃”的13年之后,“亚当”终于出现了:斯坦福大学的两个名叫彼得的科学家——彼得·欧依夫内尔(Peter Oefner)和彼得·安德希尔(Peter Underhill)发明了一种“忽视”具体的DNA序列、仅仅分析计算DNA序列之间差异的新的测序方法。包括这两个彼得在内的合计21个人,2000年联合发表了一项研究成果:大约6万年前,“亚当”出现在非洲。

但是,新的疑问出现了:为什么“亚当”和“夏娃”的“年龄”相差几万年?

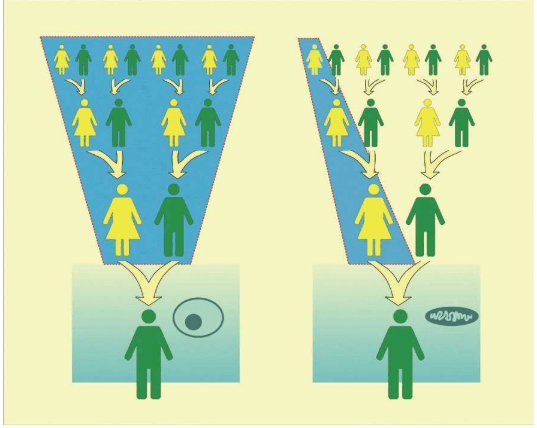

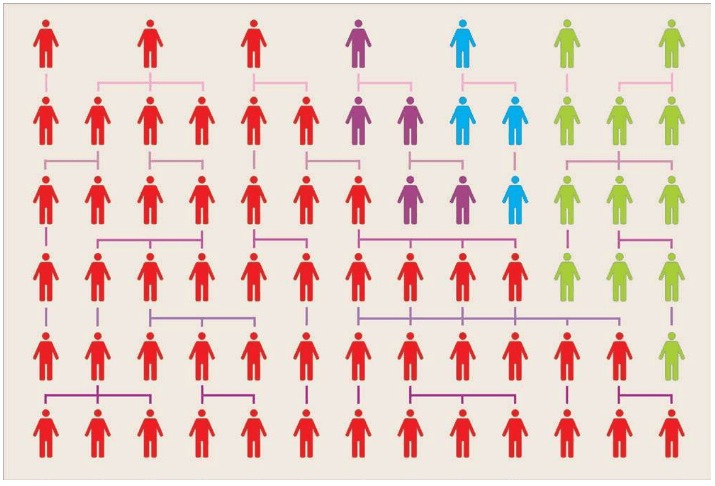

事实上,“夏娃”和“亚当”都是一种实体(单倍群)概念,根据生物多样性分析计算得到的“夏娃”的年龄比“亚当”的时代久远,并非历史的真实。远古时代,只有少数男性与多数女性结合,很多男性没有能力抢夺配偶和留下后裔。也就是说,女性有更多生孩子的机会。此外,男性负责狩猎,死亡概率较高,或者没有生下儿子,所以很多Y染色体血统绝嗣了;女性负责采集,死亡概率较低,线粒体DNA血统留下的数量和机会更多。种种因素,导致了“亚当”与“夏娃”的年龄相差几万年的情况,但这并不表明“亚当”与“夏娃”的先祖不在同一时期存在于非洲。

大量多样性分析已经证实:在这两种DNA的世界旅程中,样本数据越多,路线越互相吻合。即使走到遥远的南美洲,建立新的文明,两种DNA分析的结果依然指向非洲。

6万年前人类走出非洲之后,仅仅经历了大约2 000代。6万年,2 000代,只是遗传学上的一瞬间。从外貌、语言到文明,人类的难以置信的多样性,才是我们智人这个物种的最大特点之一。例如,在有“人类的大熔炉”之称的美国,现在已经找不到多少“纯种”的非洲裔美国人了,正式登记的混血黑人比例超过30%,包括现任的美国总统奥巴马。真实的混血无法统计,以至于美国国家统计局在现在的美国人口普查中已经难以分类。

6万年前走出非洲散布四方之后,全球一体化把人类重新聚集在一起。

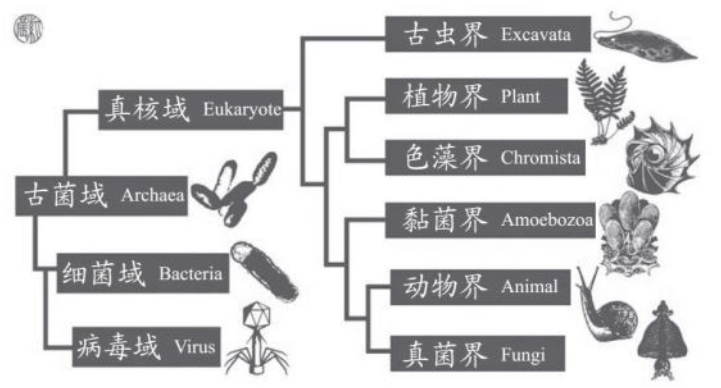

18世纪,瑞典的科学家卡尔·冯·林奈尝试将世界上的生命进行分类拼图,这是欧洲早期殖民主义努力的一部分。林奈的任务庞大而艰巨,他要归纳整理的不仅是在瑞典可以看到的生命,而且包括正在不断增多的从世界各地带回欧洲的大量物种。林奈创造出现代的系统命名法,他把生命分为两个界:植物界和动物界,然后在下面又分为门——纲——目——科——属——种。

林奈是按照动物和植物的外形进行分类的,例如鱼鳍的形状、蹄子的差异等。林奈没有解释为什么这样分类,他当时认为是“上帝创造出了这些差异”。其他的生命,例如原生生物(Protist,单细胞生物)和真菌(Fungus)等,现在已经从林奈当时划分的“植物界”分化出来,成为单独的界(Kingdom )。还有一个界,当时被林奈完全忽略了,即原核生物界(Kingdom Monera),这是德国的恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel,1834-1919)提出的,显微镜技术终于进步到可以识别这些微小的生命组织。虽然恩斯特·海克尔提出了“细菌”一词,遗憾的是,他并没有真正看到过细菌。

林奈的分类体系蕴含着一种正确的假设:任何生命组织,仅仅属于某一实体的成员,一个生命组织不可能既属于植物又属于动物。20世纪的研究证实,所有生命组织都是各种动物到细菌的“组合”,至少在分子层次上全部都是如此。人类也是多种生物的“组合”。仅由女性遗传的线粒体DNA,正是一个太古时代的古细菌。

人类基因组测序发现:人类与其他生物(黑猩猩)的最大差异不超过2%,人类基因中的大约8%的DNA序列与细菌病毒相同。这只能导出一个结论——人类是动物和细菌病毒拼合组装的。这个结果不仅被反复证实和接受了,并且被好莱坞电影大肆渲染,从《动物总动员》、各种机器人系列到《钢铁侠》系列,都描述了各种“拼装的怪物”。对于这场生命认识的革命,英国生物学家罗宾·韦斯(Robin Weiss,1940-)说了一句值得深思的名言:“如果达尔文出现在今天,他会感到非常惊讶,原来人类是猴子和各种病毒的后裔。”

植物体内的能量工厂是叶绿体,叶绿体用二氧化碳进行光合作用

生命,与物质不同。生命,有生有死,DNA代代相传,独立于外部世界。组成各种生命的过程太困难了,所以各种生命组织必须长期“合作演化”(中性)。遗憾的是,有些病毒和细菌过于暴虐,它们很快杀死了自己的宿主,自己也随之死亡了。只有和谐共处的细菌和病毒,现在还随着宿主世世代代继续过着幸福的生活,直至融为一体。

现在的生物分类,早已远远超出了林奈时代的两个界(kingdom)——植物和动物两界,已经被生物界正式扩展为三个域(domain)、八个界,外加病毒(这种分域和分界仍在继续争议中)。在新的生物分类中,人类变成范围更广泛的“细胞生物——真菌域——动物界——灵长目——人科”的幸存的唯一的一员。

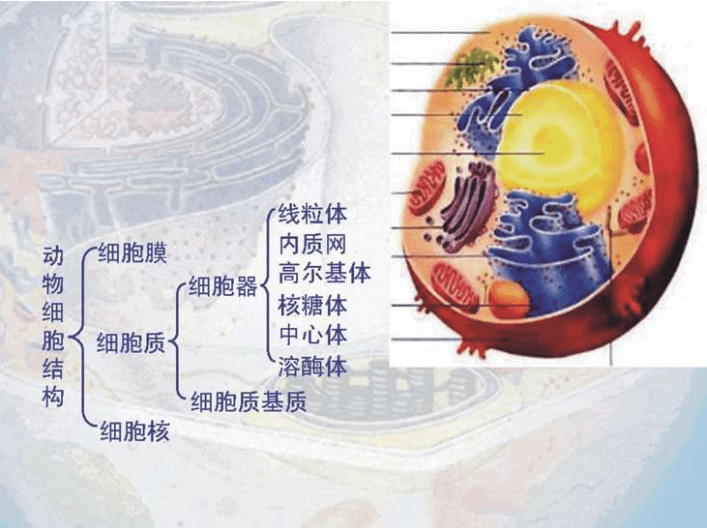

英语细胞(Cell)一词来自拉丁语Cella,意思是“小房间”。换句话说,线粒体DNA住在细胞这个小房间里的一个“小隔间”里,即住在自己的细胞膜里。人类基因组的46个染色体是长长的线形的,绕成螺旋塞进细胞核。而线粒体DNA是圆环形,细菌的DNA全部都是圆形的。

线粒体在大约十几亿年前是一个自由生活的细菌,不知道什么原因,也无法确定是什么时候进入了哺乳动物的细胞里,开始半独立“自治”,负责生产能量。线粒体的功能是利用氧气制造能量。细胞越有活力,需要的能量越多,包含的线粒体也越多。活跃的生物组织(如肌肉、神经和大脑)的每一个细胞里,都含有成千上万的线粒体。线粒体生产的是高能分子ATP。

我们身体的100万亿个细胞里的线粒体生产的ATP的数量很大,每天的产量大约相当于人类体重的一半,具体数量至今还没有权威的统计。有机组织做任何事情都用ATP作为能源,比如心肌收缩、看书时视网膜神经冲动、大脑进行思考等,人类的体温也是依靠ATP来维持在大约37℃的恒温。

使用氧气是细胞进化过程中的一个巨大进步。利用同等数量的燃料,细胞在使用氧气的情况下,比不使用氧气能够制造更多的高能ATP,即可以增加20万倍的能量。换句话说,我们每日三餐摄入的营养,只是我们的活动能量的很小一部分,我们人类主要的能量是线粒体用氧气制造的,新鲜的空气(氧气)比任何食物都更加重要。人不吃饭可以存活几周甚至更长时间,但是,人不呼吸则几分钟内就会死亡。所以,无污染的环境中的清新空气比再好、再多的食物都更加重要。

这种“20万倍的效率”如果与细菌的线粒体相比,我们人类又差得太远了,很多细菌每天可以从一个细菌繁殖成几万个几十万个细菌;如果生存条件合适,有的细菌一天可以繁殖到几十亿个。这些小小的微生物已经在地球上生存了大约35亿年,它们的本事显然比我们人类强大得多。

线粒体DNA

大约十几亿年前,线粒体进入大的微生物并定居其中。线粒体DNA只有16 569个核苷酸,这与拥有6 000万个核苷酸的Y染色体DNA相比确实非常小。线粒体DNA不在细胞核的染色体组(基因组)里,也不参与卵子与精子的重组。父亲的精子里的线粒体很少,仅在尾基部,这些线粒体只为精子提供有限的“动力”:精子游到子宫、钻入卵子的动力,然后残余的线粒体就被丢弃,没有进入卵子参与胚胎的形成。此后,所有线粒体都是母亲的线粒体。换言之,无论儿子还是女儿,都仅仅继承了来自母亲的线粒体DNA,男性的线粒体不会遗传给下一代。因此,线粒体DNA成为我们追踪女性先祖的线索。

线粒体DNA仅仅单一地由女性传承给后代,父亲的线粒体没有继续传承

随着细胞的分裂和复制,无论女性的线粒体的DNA,还是男性的细胞核里的Y染色体DNA,都会偶尔产生一些简单的错误,造成DNA的改变,称为突变。细胞的错误校正机制能够修正绝大部分错误,只有一小部分突变会逃过这种监督机制,保存下来。这些突变,如果发生在产生卵子和精子的生殖细胞里,就会遗传给下一代。发生在身体其他细胞中的突变,则不会遗传给下一代。大多数DNA突变,对于人体的健康是完全没有影响的(无害的),只是某些非常偶然的机会,突变才会影响某些特别重要的基因,使其失去功能,最坏的可能性是造成严重的遗传疾病。

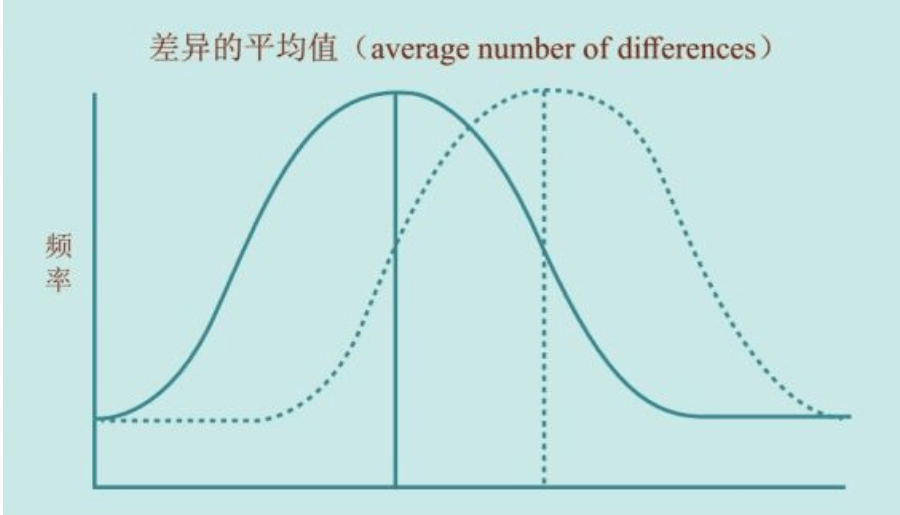

细胞核DNA(基因组)中发生突变的频率极低,每一次细胞复制时,大约10亿个核苷碱基中才会发生1-50个突变。对比之下,线粒体的错误校正机制能力较低,“漏网”的突变大约为细胞核DNA的100倍。也就是说,如果我们把DNA中累积的突变的数量作为计算时间长度的一种“分子钟”,这个分子钟在线粒体中比在细胞核中要走得快得多。这样一来,线粒体作为人类进化调查的工具,就更有吸引力了。

遗传学家正是利用这一点,通过计算累积突变的数量推算出了人类起源的时间。但是,如果突变速率太慢,就会有太多人的线粒体DNA完全一样,导致没有足够的多样性来对比差异(分析随着时间变迁发生的差异)。这是“夏娃发现较早、亚当发现较晚”的原因之一。

古人的线粒体DNA

史书留下历史的躯干,亲历者的回忆赋予历史血肉。所有的历史都是这样组成的。1990-2000是基因科学发展的关键时代。1990年启动的规模巨大的“人类基因组工程”在美国、日本、英国、德国、法国、西班牙以及中国等地进行,这里面只有少数几个研发团队活跃在媒体之间,其中相当著名的一群人是牛津大学医学教授布莱恩·赛克斯(Bryan Sykes,1947-,牛津大学人类遗传学教授,1989年发表论文报告首次在古代遗骸发现线粒体DNA)的团队,他们最先找到了古人的线粒体DNA,并且多次在媒体发表了这些发现。

1989年,布莱恩·赛克斯在古代人的骨骼中找到了线粒体DNA,他也是生物时代的无数改行和跨行的科学家之一,正像丽贝卡·卡恩等人并非考古学家一样。这一个时期,如前所述,被称为间接观察DNA的时代。在“线粒体夏娃”的论文发表之前,赛克斯是牛津大学分子医学研究所的遗传学教授,研究一种很麻烦的骨骼遗传病——胶原蛋白及其基因在人群中的变异。1987年,赛克斯看到媒体公开了一项重要新发明:加利福尼亚州的凯利·穆利斯(Kary Banks Mullis,1944-,分子生物学家,1983年对聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction)作出重大改进,成为广泛应用于医学、生物化学和分子生物等领域的基本技术之一。1993年,他因这一发明获得诺贝尔化学奖)发明出一种方法,可以在试管里扩增非常微量的DNA,甚至可以扩增单个分子。

1983年,一个星期五晚上,穆利斯沿着海岸的101号高速公路行驶,薄雾润湿了夜色,树的花香弥散在空气中。穆利斯当时在旧金山湾区的一家生物技术公司上班,他一边开车,一边和身边的女友谈论他的工作。他也正在用试管复制DNA。这是一个极其缓慢的过程,DNA分子一次只能复制一份。DNA像一根长长的线,复制过程从一端开始,在另一端结束,然后再从起点开始复制另一条……非常麻烦。穆利斯说着这件事的时候,脑海中突然出现了一个灵感。如果不是从一端开始复制,而是从两端同时开始复制,那么,一种可持续链式反应就启动了。这种反应不再只是复制原始模板,还能复制已经形成的复制品——每次循环都使复制品数量翻一番,再也不是2个循环复制2份,3个循环复制3份……而是每个循环都翻倍,1-6个循环中依次产生2份,4份,8份,16份,32份,64份复制品,而不是 1,2,3,4,5,6……经过20个循环之后,得到的不是20份复制品,而是100万份。

这项发明对遗传学研究产生了革命性影响,因为这种办法意味着可以从极其微量的组织碎片中得到无限多的DNA以供研究。一根头发甚至一个细胞就可以制造出任意数量的DNA,想要多少就有多少。

1987年,没有笔记本,没有互联网,只有杂志和报纸。

1987年,很多人还不相信DNA。

看到媒体报道的穆利斯的方法,赛克斯决定放弃对胶原蛋白的研究。如果古代骨骼留有DNA的话,为什么不直接研究DNA呢?赛克斯想用这种新发明的链式反应扩增DNA,他需要一些很古老的骨骼试一试。世界上第一次从古人的遗骸上提取DNA的过程就这样开始了。现在回忆这些,或许有些可笑,现在的中学生可以做到的事情,当时竟然是牛津大学教授的课题。

1988年,媒体报道在牛津南边约1英里(约1.6千米)的阿宾登(Abingdon)正在进行考古发掘。当地在建造一家超市时,挖土机铲到了一个中世纪墓地。考古队要在两个月限期内清空这个遗址,不然开发商就要进来了。赛克斯赶到时,这里正在忙乱,几具骨骸被挖出一半,沾满棕红色泥土。赛克斯觉得不能乐观。做了几年DNA研究,赛克斯的操作已经非常小心翼翼。潮湿的样品一般是在零下70摄氏度保存,如果从冰箱里取出来,要求放在冰盒里。如果由于疏忽让冰化掉了,只好扔掉,因为DNA可能已降解破坏了。没有人会认为潮湿的DNA可以在室温下放置几分钟而不损坏,更别说埋藏在地下几百年。不管怎样,试一试吧。赛克斯从发掘现场带走了三块大腿股骨。

回到实验室,赛克斯必须决定两件事:

1.怎么把DNA提取出来。

2.选择什么区段来进行DNA的扩增反应。

第一个问题比较简单。只要还有DNA留存,很可能被骨骸的钙质束缚着。这时,只须想办法把DNA从钙质中释放出来。

赛克斯用一把钢锯把骨头割成小片,在液氮里冰冻,再砸成粉末,然后浸泡在一种化学试剂里,试图在几天时间内慢慢地去掉钙。很幸运,钙质全部去掉以后,试管底部还留下一些东西,这是残剩的胶原蛋白、其他蛋白、细胞碎片,可能还有脂肪。当然,赛克斯希望还有几个DNA分子。赛克斯决定用一种酶来去除蛋白质。酶是生物催化剂,可以加快反应速率。他选了一种消化蛋白质的酶,然后再用氯仿去除脂肪,用苯酚清洗剩余物。最后剩下一小茶勺的浅棕色液体,这里面至少理论上应该含有DNA——可能只有几个分子,所以下一步分析必须用新的DNA扩增反应来增加DNA的数量。

骨骸里如果留有DNA,也不会很多,所以赛克斯选择了线粒体DNA。原因很简单,细胞里的线粒体DNA比其他任何基因都多。扩增线粒体DNA所需的所有配料都加到反应体系中了,要使反应在试管里运行起来,必须持续煮沸——冷却——加温数分钟,然后再煮沸——冷却——加温……不断重复这种循环,至少20次。

现代遗传学实验室里,到处都是自动运行这种反应的机器,但是当时还没有。1980年代,市面上仅有的机器价值连城,赛克斯连一台都买不起。进行这种反应唯一的办法是拿一个秒表,面前放三个水杯,一个沸水,一个凉水,一个温水,再把试管每隔3分钟徒手从一个水杯转移到另一个水杯……重复操作,再重复,一共进行几个小时。赛克斯试了一次,没成功,只好改用家里的电水壶再试一试……此后三个星期,赛克斯一直和电线、计时器、温度计、继电器、铜管打交道,外加洗衣机水阀和他家里的电水壶。最后,赛克斯制造了一个装置来操作所有要做的事。这个装置先沸腾,洗衣机水阀打开,冷的自来水注入螺旋铜管后,装置很快冷却,然后再加温……这个装置运行了起来。非常幸运,扩增反应成功了,几百年前的死者的DNA——坟墓里的中世纪的人“复活”了。

早期的提取古人DNA的故事,像大多数科研一样,没有预先设定的步骤,没有完美的研发目标,没有理性策略……当然也没有预定的途径,每次只能进展一点点,而且对于结果和未来一无所知。

在科学界,不承认谁先做出实验,只承认谁先发表结果。其他人哪怕比赛克斯提前一天发表结果,荣誉也会归于别人。幸运的是,赛克斯说服英国《自然》(Nature)的编辑,在最快的时间里刊登了论文。

1989年圣诞节前,赛克斯的文章发表了。接下来发生的事情,赛克斯毫无准备。第二天上班时,赛克斯的电话响个不停,整整一个上午都是有关他的科学论文的采访和问询。

从古人骨骼中提取古DNA最困难的事情之一是,扩增的DNA可能属于其他人的DNA(样本污染),而不是化石的DNA——除非极为细心。即使古代的DNA存在,也是支离破碎的。化学变化,尤其是氧化,会慢慢改变DNA的结构,使DNA变成越来越小的片段。只要有微量的现代人的DNA进入反应,聚合酶就会以完好的现代人的DNA为模板,产生几百万份现代人的DNA复制品,因为聚合酶并不知道需要扩增的是古人的DNA片段还是现代人的DNA片段。也就是说,结果看上去很成功,检测核实才会发现是现代人的DNA,根本不是化石的DNA,正是实验者本人的DNA。虽然赛克斯确信阿宾登骨骼实验中没有发生这种情况,但他还是想了一个办法来检测——通过提取古代动物的DNA,而不是古代人骨的DNA,查清扩增出来的是真实的动物DNA,还是“污染”的人类DNA。赛克斯想到古代动物骨骼的最佳来源是沉船“玛丽罗斯号”(Mary Rose)。

1545年,这艘英国战船在朴茨茅斯与法国舰队交战时沉没,只有少数船员幸存。沉船在14米深的水下淤泥中沉睡了400多年,1982年才被打捞出来,陈列在朴茨茅斯港博物馆,浸泡在抗冻剂和水溶液中以防止散架。沉船中除了发现罹难船员遗骨外,还有很多动物和鱼类的骨骼。这艘船沉没的时候装满了货物,包括牛和猪,还有成桶的腌鳕鱼。赛克斯说服博物馆长,拿走一根猪肋骨进行检测。由于这根肋骨大部分时间都埋在海底缺氧的软泥里,保存相当完好,赛克斯没花费多少力气就成功地得到了大量DNA。

经过检测,这些DNA毫无疑问属于一只猪,而不是一个人。这个过程也被媒体报道了,《星期日独立报》(Independent on Sunda)的一篇文章的题目为《猪是DNA研究的功臣》。这些报道使得赛克斯成为“名人”,所以他后来被邀请去检测“冰人”的DNA。

“冰人”来自阿尔卑斯山。

1991年9月19日,埃丽卡·西蒙和赫尔穆特·西蒙(Erika Simon,Helmut Simon)夫妇在攀登阿尔卑斯山3 516米的菲奈尔斯匹兹峰(Finailspitze)的时候偏离了标记的道路,来到一条小道,发现了一具露出冰雪的男尸。尸体旁边还有个桦树皮做的容器。从罹难者的装备来看,这件高山事故发生的年代距今相当久远。这是一具几千年前的尸体。这件事情成为世界上一项重大的考古发现。这个干瘪的遗骸被运到奥地利因斯布鲁克(Innsbruck)的法医研究所冰冻储藏起来,它被命名为“冰人奥茨”(Otzi the Iceman),多国科学家组成的小组对这具独特的尸体作了一次仔细检査。因为赛克斯的牛津研究小组最早从古人类骨骼中发现了DNA,所以,他也被找去看看能不能在这个冰人中找到DNA。

赛克斯无法拒绝这个天赐良机,他甚至从此放弃了他的本行——传统医学遗传学的研究,转到全新的科学领域——线粒体DNA的研究上来,并开始了一系列的发现。经过碳同位素测定,这个冰人生活在5 000-5 350年前。虽然这比赛克斯以前研究过的年龄几百年的人类遗骸古老,但是成功的希望很大。因为尸体一直是在冰里面深冻保存,避免了水和氧气对DNA的破坏。

赛克斯采用了他在其他古代样品中曾经成功的步骤——抽提那些小碎骨中的DNA,他成功地得到了冰人的DNA,而且数量很多。赛克斯把这项研究结果及时发表在美国的《科学》(Science)杂志上。慕尼黑的另一个研究团队也独立地从“冰人”身上得到了DNA序列,而且两个团队检测出的DNA序列完全相同——奥茨是欧洲人,在现代欧洲人的DNA样本中,也找到了完全一致的DNA序列。

这些结果发表后,引起了一系列的媒体采访。《周日时报》(Sunday Times)的记者刘易斯·罗杰斯(Lois Rogers)问了赛克斯一个重要问题:“你说你们在欧洲现代人中发现了完全一样的DNA序列,他们到底是哪些人?”她的口气显示,她非常期望得到具体的答复。

“到底是哪些人?你这个问题是什么意思?他们就在我们从全欧洲采集的那些样本里。”

“我知道,但是他们到底是哪些人呢?”刘易斯坚持问道。

“我还不清楚。我们分类保管存放提供样本者的身份资料文件,而且采集样本的时候,我们答应为提供样本者严格保密。”

放下电话后,赛克斯打开电脑,想看看到底哪些样本的DNA序列与“冰人”的DNA序列一致,LAB2803就是一个。编号前缀LAB表示这份样品来自实验室的工作人员或来访者或朋友,这位LAB2803名叫玛丽·莫斯里(Marie Moseley),她与“冰人”的DNA序列完全一致,这意味着莫斯里是“冰人”的一个亲戚。也就是说,莫斯里的母亲和“冰人”的母亲之间,一定存在着某种尚未中断的女性血统遗传联系,这种联系被线粒体DNA忠实记录下来了。

玛丽住在英国波恩茅斯(Bournemouth),她本人不是科学家,但她对遗传学有着浓厚的兴趣。为了科学研究,两年前她捐献了自己的两根头发。赛克斯不知道她是否愿意公开这个与她本人有关的发现。赛克斯打电话问她,是否介意把她的名字告诉《周日时报》时,玛丽满口答应。于是,《周日时报》刊登的一系列报道中增加了关于玛丽的一篇文章,题目为《“冰人”的亲戚在多西特》。

几个星期以后,玛丽成了世界名人。所有报道中最滑稽可笑的是《爱尔兰时报》(Irish Times)的文章。记者问玛丽,她的这位著名祖先是否留给她什么遗产,她说什么都没留下,于是这家媒体的文章题目成为《“冰人”在波恩茅斯留下了他的穷亲戚》。

从5 000年前的古人“冰人奥茨”身上成功提取DNA几年后,赛克斯又成功提取了一个1.2万年的古人的DNA。

旧石器时代晚期的人类遗骸非常少,一万年又很长,只有在最合适的环境下,骨骼才能保存一万年,因此,幸存的骨骼成为珍宝,是博物馆里严加保护的标本。DNA分子非常稳定,但是无法独立长期保存,必须在骨骼里才能存留,因为骨骼和牙齿的无机物——羟磷灰石(钙质)可以隔离细菌,保护蛋白质和DNA免于降解。只要这些无机物保持完好,DNA就能幸存下来,一旦离开钙质保护,暴露的DNA很快就消失了。钙质是碱性,所以在碱性土壤中保存较好。在中性和酸性土壤中,DNA的寿命短得多,因为骨骼的钙质会被酸性溶解。高热对DNA的保存也不好,埃及木乃伊可以找到DNA,尤其是王室或富人的木乃伊,但是埋藏较浅的木乃伊的蛋白质和DNA,仅仅经过2 000-3 000年就没有了,因为无机钙质虽然不受高温的影响,但有机分子却在沙漠酷热下很快就分解流失了。赛克斯将注意力转向了欧洲北部的石灰石洞穴,那里的环境是碱性。

英国最著名的石灰石洞穴是切达(Cheddar)峡谷的洞穴,位于巴斯(Bath)西部20英里,其中最大的一个是高夫洞穴(Gough’s Cave)。这个地区的切达奶酪(Cheddar Cheese)非常著名。1903年,高夫洞穴出土了一个切达人,碳14测定约9 000年,骨骼保存在伦敦自然历史博物馆,由人类起源组的组长克里斯·斯特林格负责。赛克斯打电话给他,确定了一次约会。在克里斯的现代化办公室里,赛克斯解释了他的来意。克里斯希望知道,如果允许赛克斯取样,提出DNA的成功概率有多大?赛克斯无法给出明确答复。5 000年的冰人成功了,并不能保证切达人也能成功。克里斯当然舍不得让赛克斯对“切达人”这种珍贵标本进行破坏性取样。赛克斯提出一个建议:如果有高夫洞穴出土的相同年代的其他动物骨骼,可以先拿那些骨骼做试验,如果试验成功,就证明高夫洞穴的条件可以保存上万年的DNA。

克里斯手里确实有几十块来自高夫洞穴的动物骨头。于是,赛克斯带着一小块鹿骨回到牛津大学。不到一个月,赛克斯带着好消息回到克里斯的办公室:鹿骨里面保存着足够的DNA。克里斯觉得这一证据很充分,同意赛克斯对人类化石取样。这一次,赛克斯终于如愿以偿带着一块切达人的骨头,再次回到牛津大学的实验室。

第二天,赛克斯小心翼翼地钻孔取样,得到切达人骨粉,但是没有看到任何DNA的迹象。赛克斯回到伦敦,告诉克里斯这个坏消息。两人一边闲谈,赛克斯一边注视着旁边一个下颌骨的牙齿。牙齿上的珐琅质磨损了,牙却没有腐烂,看上去比赛克斯自己的多处修补的牙齿更为健康。当赛克斯向克里斯谈到这颗牙齿时,克里斯说:“如果你觉得这些牙齿不错的话,过来看看这个吧。”他把赛克斯领出办公室,走进了一间有很多存储柜的大房间。克里斯拿出另外一个小木盒子,这是一个更年轻的男性下颌骨,牙齿规整,没有一点磨损,似乎刚刚做完牙膏广告。赛克斯以为这些牙齿只有几百年,克里斯告诉他,这是一个生活在1.2万年前的年轻人的牙齿,比切达人还早3 000年,是1986年他亲自从一个山洞里发掘出来的。

DNA能不能藏在未破损的被牙釉质保护的牙齿里面?切达人的DNA实验失败了,而且任何人都没有从牙齿中成功提取DNA的经验。离开克里斯的办公室时,赛克斯承诺会设计出一种方法,在牙齿钻孔而不影响牙釉质,让牙齿继续留在颌骨上。而克里斯则承诺,如果赛克斯能做到这些,则允许赛克斯带走高夫洞穴样本中的一个。不到两个星期,赛克斯又来了。他的牙医帮他设计出一个办法,可以钻孔取出一点牙本质,然后修复钻孔。于是,赛克斯带着这个颌骨回到牛津。

第二天,赛克斯开始提取DNA。赛克斯得到的牙粉很多,约200毫克,赛克斯取了50毫克,其余的足够进行重复实验。接下来,他开始了抽提DNA的实验。第三天晚上,赛克斯从牙齿中找到了线粒体DNA。此后两个多星期,赛克斯仔细检查DNA序列,并进行了复核。赛克斯看到了迄今为止全世界从人类化石中成功提取出来的最古老的DNA序列。但是,这并非最重要的。关键信息在DNA序列本身的细节里——它和现代欧洲本地人的序列一样吗?如果不一样,难道它是一种已经绝灭的类型?经过检测,最终答案明确了:高夫洞穴的古代DNA序列,与现代人完全一致。

媒体又开始大肆报道。电视制片人菲利浦·普里斯特里(Philip Priestley)当时正在制作一个考古系列,其中一集是切达的撒克逊人(Saxon)的故事。他希望在拍摄时,切达地区的某一个人能够与考古结果联系起来,产生轰动效果。但是赛克斯告诉菲利浦,上一次提取切达人的DNA的失败了。于是,菲利浦·普里斯特里去说服克里斯,又给了赛克斯一个切达人的下颌骨。经过另一次惊心动魄的旅行,这块下颌也被顺利锁进了牛津大学的保险柜。几天之后,9 000年的切达人的牙齿的DNA序列终于被成功提取出来。

参与电视系列的20个志愿者中,检测出3个人的DNA与切达人的DNA完全一致,他们是2个孩子、1个成人——阿德里安·塔吉特(Adrian Targett)。赛克斯不希望十几岁的孩子涉及媒体的渲染报道,普里斯特里同意了。在节目现场,菲利浦和他的团队组织了一场公开的“揭密”:阿德里安在摄像机面前当场被确认为“切达人的亲戚”。

第二天路过报摊时,赛克斯几乎不敢相信自己的眼睛,切达人的故事成为所有报刊的头版新闻,包括《泰晤士报》,阿德里安都是封面人物,旁边是他著名的化石亲戚。赛克斯买下了一大堆报纸。此后几个星期,赛克斯每天都要收到一大包邮件。电视播出之后的几周里,切达人的故事传遍了整个世界。现在的切达地区成为英国的一个旅游热点,切达人的故事也被媒体宣传得几乎走样了:“英国人的最古老的居住点在切达,这里出土了1个9 000年的切达人,英国考古学家、生物学家和遗传学家们发现了这个古人,同时发现这个古人的1个亲戚还住在这里,他是一位当地的教师”……切达出产的奶酪,从此更加畅销了。

宗族母亲与金丝熊

1987年,“线粒体夏娃”的发现公布后,所有人都意识到,如果要用线粒体DNA深入地研究我们智人这个物种的遗传史,需要跨越至少15万年的人类进化史。如果每25年算作一个世代,就是6 000代人。这个结果来自500个碱基的一段控制区。如果这个线粒体DNA控制区的突变太多、太不稳定,经过几个世代后,很难甚至不可能区别重要的信号和所有偶然的变化。在花费大量的时间和金钱研究世界各地的众多的人类群体之前,必须用某种方法检验一下。但是,怎样才能找到宗族母亲呢?最理想的是找到家谱完备、确证母系源自同一女性的一大批活人。但是,在哪里找到既有完备家谱、又有很多活人的家族呢?

作为一个宗族母亲,必须具备两个基本条件:

第一条,她必须有女儿。

线粒体DNA是母亲传给女儿的。只有儿子的女人是不可能成为宗族母亲的,因为她的儿子们永远也不会从她那里传承下去线粒体。

第二条,她必须至少有两个女儿。

宗族母亲是一个宗族所有成员的母系祖先,一代兄弟姐妹的母系线会在母亲那里聚合,两代堂(表)兄弟姐妹的母系线会在他们的祖母那里聚合,三代的堂(表)兄弟姐妹的子女的母系线在曾祖母那里聚合……以此类推,几千代以前,至少两个女儿的血统会联结在一个女人身上——这个人,就是宗族母亲。宗族母亲只有一个,但宗族母亲并非当时唯一的女性,她是唯一一个把不间断的母系血统延续至今的人。

一天晚上,赛克斯在回家的路上,思考着一些其他的事情,一个念头突然从脑海深处浮现出来。他自己也不知道怎么回事,一刹那仿佛找到了答案,甚至根本来不及弄清楚为什么——他突然想到了金丝熊。在英国的少儿百科全书中记载,全世界所有的宠物金丝熊,都是同一只母金丝熊的后代。读过这本书以后的几十年里,赛克斯再也没有想起过这件事。现在金丝熊的故事突然冒了出来。

这个故事可能不是真的。但如果是真的呢?那么,这是检验控制区稳定性的理想方法。全世界所有的金丝熊,都可以通过母系关系联系到那个“世界金丝熊之母”。线粒体在金丝熊中肯定也通过母系关系遗传,就像人类一样。赛克斯要做的事情就是收集一些活的金丝熊,然后比较它们的控制区序列。不需要完备的家谱,如果它们真的是从一个母体开始的,无论如何都可以追溯回去。如果控制区稳定,那么,所有活着的金丝熊的DNA序列应该是一样的,至少是很接近的。

克里斯·汤姆金斯是一个本科生,1990年夏天进入赛克斯的实验室,开始他最后一个学年的遗传学实习。赛克斯让他收集关于金丝熊的信息。克里斯首先发现,它们根本不叫金丝熊,它们的名字是叙利亚仓鼠。然后,克里斯又去了牛津公共图书馆,又带回另一个好消息:英国有一个大不列颠国家叙利亚仓鼠协会。他给那个协会的秘书打了电话。第二天,赛克斯等人去了伦敦西部的伊灵(Ealing)。大不列颠叙利亚仓鼠协会的秘书罗伊·鲁滨逊(Roy Robinson)热烈欢迎了来访的赛克斯、克里斯和马丁·理查德。

鲁滨逊先生是一个自学成才的业余科学家,他的书房堆满了动物遗传学的书籍,其中很多是他自己写的。鲁滨逊拿出了有关叙利亚仓鼠的书,他证实了赛克斯读到的故事。

1930年,一个动物考察队来到叙利亚西北阿勒颇 (Aleppo,现名Halab)的山区,捉到4只小啮齿动物,1只母的,3只公的,把它们带回耶路撒冷的希伯来大学,放养在一起。那只母鼠很快怀孕,生下一窝幼崽。喂养这些小鼠类并不困难。希伯来大学把越来越多的小老鼠送给世界各地的医学研究所。这种实验动物脾气很坏,有时会咬人,但作为大白鼠和小白鼠之外的又一个选择,它们很受欢迎。1938年,第一批叙利亚仓鼠移民美国。如果实验动物过剩,人们往往会把它们带回家,当宠物喂养。随着时间的推移,叙利亚仓鼠从一个家庭到另一个家庭逐渐流传开来,名气也越来越大。商业饲养者开始把它们列入商品目录,大批叙利亚仓鼠爱好者也出现了。1947年,一个繁殖群体中出现了一只花斑叙利亚仓鼠。这是以后出现的众多毛色品种中的第一种,原因是毛色基因的自然突变。突变品种交配培育出纯种品系也不困难。饲养者永远渴望新的毛色,后来出现大量突变,形成各种纯系——奶油色、肉桂色、缎纹、龟甲色等。叙利亚仓鼠是一种可爱的宠物,各种不同毛色更增添了它们的趣味。这个群体开始扩张,目前,全世界作为宠物饲养的叙利亚仓鼠已经超过几百万只。

鲁滨逊带着大家参观他的饲养场,赛克斯一行简直不敢相信自己的眼睛。每个笼子住着一家叙利亚仓鼠,一层一层叠起来的笼子上,都贴着标签并编着号码。鲁滨逊收集了人们培育出的每一种纯毛色的品种,通过杂交,进行遗传学分析。鲁滨逊先生在叙利亚仓鼠界非常出名,人们每发现一种新毛色品种,都会送给他,这里成为一个叙利亚仓鼠的世界标本室。

这次访问很有成果,赛克斯一行从鲁滨逊收藏的所有品系中的每一种仓鼠身上都取了一些毛发。鲁滨逊先生还提供了世界各地叙利亚仓鼠繁殖饲养俱乐部的联系方式。与赛克斯和克里斯同行的马丁·理查德兴趣盎然,他在回家途中的一个宠物店买了一对叙利亚仓鼠。

回到实验室,大家开始讨论怎么向世界各国的叙利亚仓鼠爱好者们索要更多的样本。提取和检测线粒体DNA需要很多毛发,叙利亚仓鼠的毛发细,虽然它们不在乎被拔掉一些毛,但是它们的主人会不高兴。赛克斯他们必须找出其他的DNA收集方式。他们想出一个似乎很荒唐的念头。DNA扩增反应很有效,叙利亚仓鼠的粪便中会不会留有一些大肠壁上脱落下来的细胞呢?无论多么珍爱宠物的主人,应该也不吝惜为科学研究提供一些宠物粪便吧。

粪便到底行不行,只有一个办法来验证。第二天,马丁·理查德带来了他的新宠物的新鲜粪便,又干又皱,很像老鼠屎。克里斯把粪便放在试管里,煮了几分钟,在离心机里把杂质沉淀下来,然后取了一滴,进行DNA扩增反应。试验成功了。这个夏天的后来一段时间里,世界各地的叙利亚仓鼠爱好者寄来了一个又一个小包裹。最后,赛克斯他们取得了35个叙利亚仓鼠的DNA。克里斯很快完成了它们的线粒体控制区测序:它们完全相同。这证明“金丝熊的故事”确实是真的,全世界所有的宠物叙利亚仓鼠,真的来自同一个母体。对赛克斯来说,这个实验证实线粒体DNA控制区保持了足够的稳定。从叙利亚沙漠捕到的第一只仓鼠,到世界每一个角落的几百万个曾孙的曾孙的曾孙……控制区DNA都忠实地进行了复制,没出一个错误。

赛克斯产生了一个想法:最快速率下,叙利亚仓鼠每年可以繁殖4-5代。以这个速率计算,1930年至今应该至少繁殖了250代叙利亚仓鼠,无论这35个叙利亚仓鼠的DNA能不能追溯到1930年的同一个母系先祖,它们的DNA序列完全没有差异这一事实,也足以打消赛克斯的控制区突变可能发生太快的疑虑。事实上,这里是一段非常可靠的区段,没有变幻无常的突变,有可能追溯几百代,从而探索出人类自己的祖先。当然,也有另一种可能,控制区在仓鼠体内很稳定,但在人类体内却不稳定。不过,赛克斯认为这种可能性不大,他准备赌一次。

事实上,不只赛克斯有这样的兴趣,世界上很多科学家很快也有了类似想法,他们意识到了线粒体DNA在解读人类进化中的奥秘和价值。把老鼠的实验扩大到人类先祖,首先要找几个人类试一试。赛克斯在欧洲的人类中找到的“第一只老鼠”是俄罗斯的沙皇。

最后一个沙皇之谜

1991年7月,俄国地质学家亚历山大·亚夫多宁(Aleksander Avdonin)在俄国乌拉尔地区叶卡特琳堡(Ekaterinburg)郊外的白桦林中一个浅浅的墓穴里,挖出了九具遗骸。这是他多年坚持不懈研究的结果,他认为这里是沙俄皇室的最后一代罗曼诺夫家族(Romanovs)的埋葬地。

1918年7月16日的晚上,为了防止正在攻城的白俄军队救走囚禁在叶卡特琳堡的皇室一家,莫斯科下达了处决他们的命令。除了末代沙皇尼古拉斯二世(Nicholas II),还有他的妻子亚历山大皇后(Alexandra)、他们的五个孩子、他们的医生和三个仆人。批准执行死刑的批复,凌晨1:00才从莫斯科传达下来。夜里1:30,卡车开到房前准备带走“尸体”时,沙皇全家人才被叫醒并被告知,由于城里战乱,他们后半夜必须待在地下室才安全。

过去的两个星期里,罗曼诺夫一家每天晚上都会听到远远的炮声,所以没有意识到这个要求有什么特别的企图。他们安安静静地下了楼,走到地下室。士兵让他们排成队列时,他们也没有丝毫的怀疑。然后,行刑队长向沙皇走过来,一只手从口袋里拿出一张纸,另一只手握着夹克衫里的左轮手枪,匆匆读了一遍宣判死刑的通知。沙皇困惑地看了看他的全家,又看了看士兵。士兵举起了武器,女孩子们尖叫起来。枪开火了,首先击中的是沙皇,他倒在地上。受害者的尖叫声、枪声和子弹在房间里弹跳的声音交织成一片,地下室里一片混乱,士兵们更难瞄准慌乱躲避的目标。长官下令停止射击,其余的人用刺刀和枪托解决。不到三分钟,统治俄罗斯300年的罗曼诺夫王朝结束了。

这栋房子现在已不复存在,沙皇罗曼诺夫全家人的下落长期保持神秘。苏联宣传部门声称罗曼诺夫全家被带到安全的地方保护了起来。死刑说法的证明,完全取决于确认墓葬坑中取出的遗体究竟是不是罗曼诺夫一家。至少埋藏尸体的地点同现有的记录是相符的——尸体被装上一辆卡车,运到郊外的树林里。根据某些说法,当时卡车陷入泥浆,尸体被扔进了一个草草挖出来的坑里。运送者在尸体上浇硫酸,试图消灭―切可供辨认的特征。

这些挖掘出来的骨头被装配起来之后,清楚地显示出只有九具。如果集体屠杀的受害者都埋在同一个坟墓里,就缺少两具尸体。整修800多块骨头和被行刑队枪托砸烂的头骨碎片是一项耗费时间的艰巨工作。由骨架得出的九具尸体分别是:沙皇;皇后;五个孩子中的三个:玛丽亚(Maria)、塔蒂阿娜(Tatiana)、奥尔加(Olga);沙皇的医生尤加尼·波特金(Eugeny Botkin);以及三个仆人:贴身男仆阿莱克谢·特拉普(Alexei Trupp)、厨师伊凡·卡利多诺夫(Ivan Kharitonov)、皇后的女仆安娜·德米多娃(Anna Demidova)。没有找到沙皇最年轻的女儿阿纳斯塔西娅(Anastasia)和皇太子阿莱克谢(Alexei)的尸体。

除了拼接骨架以外,还有什么更好的办法,可以确认这些遗骸的身份呢?

赛克斯被邀请从叶卡特琳堡的遗骸中提取DNA,以证明他们是否是罗曼诺夫一家。这项工作由俄罗斯科学院和英国法医科学服务处负责。首先,研究人员用常规的法医遗传指纹识别骨架的性别,确定他们的确是父母双方和三个孩子组成的家庭。然后,从推测是波特金医生和仆人们的遗骨中提取的DNA显示,他们与这个家庭没有关系,他们彼此之间也没有关系。至此,所有情况与骨骼专家的结论全都吻合。

赛克斯成功地从骨骼中找到了线粒体DNA,在家庭组中发现了两组不同的序列。被推测为沙皇皇后的女性成人,与三个孩子有着完全相同的线粒体。家庭组中被推测为沙皇的男性成人,有不同的线粒体序列——这与预期的家庭结构相符。三个孩子从他们的母亲那里遗传了线粒体DNA序列,他们的父亲从他自己的母亲那里遗传了线粒体DNA序列,没有传给他的孩子们。

但是,提取线粒体DNA和测定DNA序列本身,并不能确认这个家庭就是罗曼诺夫一家,任何家庭都会显示孩子和母亲完全一样,而与父亲不同。证明究竟是哪个家庭的唯一办法是找到沙皇和皇后的母系亲戚。他们不必是近亲,线粒体DNA的真正威力在于不会因距离而被冲淡。只要亲戚之间的关系是母系,线粒体DNA就是一样的。

沙皇和皇后健在的直接母系亲戚都能找到。欧洲皇室之间婚姻关系很密切,在遗传学上,他们几乎就像是同一个村子的邻居。这是曾经以联姻控制几乎整个欧洲几百年的哈布斯堡王朝以来的传统。沙皇未中断的母系亲戚是皇室:沙皇的外祖母是丹麦皇后露易丝·赫西·卡斯尔(Louise Hesse Cassel),她的一个后代是尼古莱·特鲁贝特斯戈伊伯爵(Nicolai Trubetskoy),这位伯爵是银行家,现在70岁,退休后住在哥特达祖尔(Cote d’Azur)。皇后的未中断的母系亲戚也是皇室:直接母系亲戚爱丁堡公爵,即英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利浦亲王(Philip)。这两个人都同意提供样本,提取他们的DNA。

被推测为皇后和三个孩子的序列类型出来了:他们都有完全相同的序列“111,357”,他们都与爱丁堡公爵完全相符。但是,用同样的方法,被推测为沙皇的成年男子却不吻合。他的DNA序列与退休银行家特鲁贝特斯戈伊伯爵的不完全相同。特鲁贝特斯戈伊的序列是“126,169,294,296”,但被推测为沙皇的DNA只有126,294和296,非常相似,但不一样。

这是一个挫折。已有许多的旁证把尸体与罗曼诺夫一家联系在一起,女性DNA也与爱丁堡公爵完全吻合。男性基本吻合,但不是完全吻合。如果这具尸体与特鲁贝特斯戈伊伯爵跨越六代的母系关系没有被打断,两者的线粒体DNA序列应该完全吻合才能得出结论。会不会家谱记载特鲁贝特斯戈伊伯爵是沙皇的亲戚,实际上伯爵却不是?如果这样的话,其间必然有什么地方中断了,这条血统线索上某个人有一个与家谱记载不同的母亲。这有一定可能性,比如收养关系或生产时弄错了,但可能性非常小。

也许,这具尸体不是沙皇?既然常规遗传指纹已经鉴定出他是墓中三个孩子的父亲,那么结论只能是“这里并非罗曼诺夫一家的墓地”。

必须继续研究分析。只有一个办法可以解决这个问题:把DNA克隆出来。

克隆是把混合在一起的DNA分子分开的唯一方法。简单地说,就是诱导细菌接受一个DNA分子,然后把它当自己的DNA来复制。实验终于成功获得了“沙皇”线粒体DNA的28个克隆,然后一一分别测序:其中21个包含了“126,294,296”,没有169突变;还有7个克隆的DNA额外包含169突变,与特鲁贝特斯戈伊伯爵的DNA完全一致。

这次研究,非常巧合地遇到一次罕见的正在出现的新突变(169的位置),这种情况人们以前了解很少,1994年发表关于罗曼诺夫家族遗体的论文时,这还是一件新鲜事。这一结果正是研究人员寻找的证据,证明叶卡特琳堡的“沙皇”骨骼和沙皇尼古拉斯二世仍然健在的亲戚之间明确的连续性母系联系,他们确实是沙皇一家。但是还有一个谜团尚未解开。人们只发现了罗曼诺夫家族的五具尸体——两个成人和三个女孩,沙皇最小的女儿阿纳斯塔西娅(Anastasia)和皇太子阿莱克谢(Alexei)的遗骸,至今下落不明。

于是,这场调查闹剧,长期成为媒体的热门娱乐内容。但是,整个沙皇家庭都被杀害是基本确定的事实。根据一些书面记载,那些负责处理尸体的人,本来打算在发现遗骸的墓穴附近的树林里烧掉尸体。他们堆起了一个火葬柴堆,先把最小的阿莱克谢的尸体放上去,然后是一个沙俄公主,再在他们身上泼洒汽油并点火。火焰没有把尸体烧光,牙齿和碎骨散落四周。于是计划改动了,剩下的尸体被扔进了浅浅的墓穴。如果这份事件过程的记录是真实的,那么,阿莱克谢和阿纳斯塔西娅最后的遗骸就不在墓穴里,而在乌拉尔山的森林里。

经过越来越多的DNA研究和知识普及,人们才惊讶地发现所有欧洲人的DNA其实都差不多,超过99.99%都是一样的。遗憾的是,这种亲属关系,还不至于近到可以申请认领罗曼诺夫家族的巨额海外遗产。

一个埃及王朝的灭绝

科学研究证明,DNA可以查清人类的身世,追踪我们的先祖。当DNA的知识被越来越多的人认知之后, DNA检测名人的故事也越来越多了。从美国国父杰弗逊的风流韵事到肯尼迪总统奇怪的古铜色皮肤,从埃及的各种木乃伊到一个完整的法老家族……都受到了DNA的检测。

1996年,美国的《历史频道》(The History Channel)在《最伟大的法老》节目中列举了15位埃及法老,其中第10位伟大法老是图坦卡蒙(Tutankhamun),他的在位时间大约是公元前1334-前1325年:八九岁即位,在位大约10年。这位图坦卡蒙法老,任何“伟大的功业”也没有干过。他的“伟大”之处仅仅在于他的陵墓在3 300多年里没有被盗,是唯一没有被盗的埃及法老陵墓。

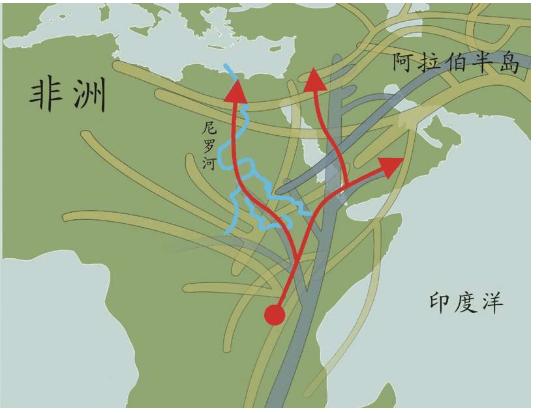

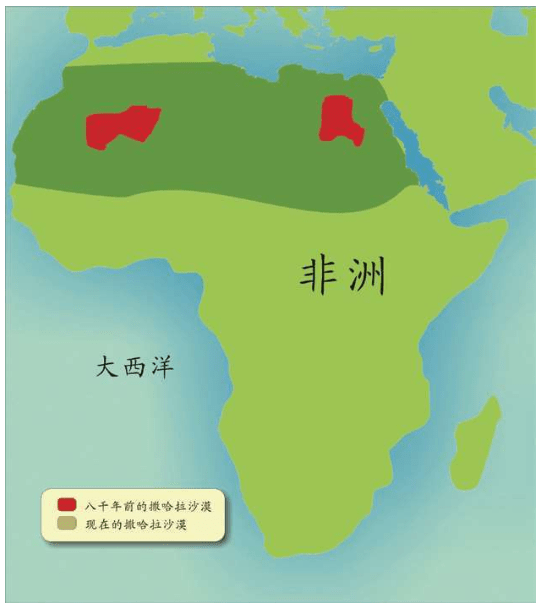

8 000年前,非洲越来越干旱。在原来很小的撒哈拉沙漠逐渐扩大的过程中,人们从四面八方迁移拥挤到尼罗河沿岸,形成了曾经辉煌的埃及文明。7 000年前形成了40多个国家,各个氏族带来神明2 000多个。这些人后来又离开埃及,《圣经》中也曾记载以色列人走出埃及。1922年,图坦卡蒙的陵墓被发现,出土了大量罕见的财富和文物。现在这些文物在全球多次巡展,各国科学家都希望用基因技术考察埃及法老们的秘密,但是埃及政府不愿意破坏他们的文物,一直没有同意进行检测。

2005年,埃及同意对图坦卡蒙进行了一项不破坏木乃伊的实验。埃及科学家提供了图坦卡蒙1,700多份三维立体CT扫描,法国和美国科学家按照这些信息进行了复原,他们成功复原出了埃及法老图坦卡蒙的照片,刊登在美国《国家地理》杂志上。 这个三千多年前的埃及人的形象,不是白种人,不是黑种人,也不是黄种人。美国的媒体无奈地说:“……看不出图坦卡蒙属于哪个种族。”

2007年,埃及政府终于同意对5代埃及法老的木乃伊进行DNA测试,包括图坦卡蒙的曾祖父母、祖父母、父母与他的子女。

考古学家很早就发现,图坦卡蒙父亲的浮雕形象非常奇特。他的臀部特别肥大,腿像鸡腿,手臂细长,完全是一种病态的畸形。考古学家推测他可能患有某种遗传疾病。这位图坦卡蒙的父亲,阿蒙霍特普四世(Amenhotep IV)也属于“埃及最伟大的15个法老”之一。他进行了彻底的宗教改革,用新的太阳神阿顿(Aten)取代了传统的太阳神拉(La)。他认为自己的畸形证明他本人正是太阳神阿顿的直接后裔,所以他还把自己的称呼改为埃赫那顿(Akhenaten),意为“阿顿的奴仆”。这些改革激化了埃及的内部矛盾,埃及帝国日益虚弱,最后丢失了在巴勒斯坦和叙利亚等地的殖民地。

阿蒙霍特普四世留下的最宝贵的文物,是他的王后娜芙蒂蒂的雕塑。王后娜芙蒂蒂(Nefertiti)的雕像现藏于德国柏林博物馆,这件作品被认为是古埃及最精美的雕塑之一。迄今为止,人们一直无法完全弄清楚奇怪的埃及象形文字,但是记载似乎显示这位王后曾经摄政。她为什么取得这种罕见的权力?这在埃及历史上并不正常。专家学者们众说纷纭,争议持续了很多年。

对埃及法老的DNA检测证明,第四代法老图坦卡蒙和他的前三代一样患有多种遗传疾病。图坦卡蒙的父母是患有遗传病的亲兄妹,图坦卡蒙的祖父母也是患有遗传病的近亲,法老家族的遗传病连续五代相传,也许更早。图坦卡蒙父亲的腹部肿大和腿部畸形的另一个原因是患有疟疾,这种疾病在古埃及非常普遍,但是身体虚弱的法老的症状显得更加突出,并非太阳神的恩赐。

图坦卡蒙的父母是亲兄妹,都是图坦卡蒙近亲结婚的祖父母的孩子,图坦卡蒙的父亲阿蒙霍特普四世的遗传病特别严重,图坦卡蒙遗传的疾病更是翻了几倍。科学家们检测出图坦卡蒙患有多种遗传疾病,此外他可能是弱智,以至于根本无法正常执政。图坦卡蒙的疾病使他不能正常行走。在他大约19岁时,原因不明的意外骨折使他严重受伤,因无法止血而迅速死亡,然后被匆忙掩埋。这些推测的证据来源于图坦卡蒙的陪葬品中多达130多根的拐杖。图坦卡蒙的妻子是图坦卡蒙的同父异母妹妹,所以图坦卡蒙的墓葬里,当时已经掩埋着他和他妹妹的两个女儿:一个死于5个月,一个死于7个月。这个墓葬本来可能是他孩子的陵墓。两个女儿死了,图坦卡蒙死了,这个法老家族的血统绝嗣了。

图坦卡蒙的死亡非常突然,陵墓墙壁上的油漆都还没有干。图坦卡蒙的幕僚们在他的陵墓里放入大量陪葬品,以纪念整个法老血统的绝嗣。图坦卡蒙的家族绝嗣后,美国《历史频道》评出的“第11位伟大法老”阿伊(Ay)即位,阿伊曾经为前面的2-3代法老担任过主要幕僚。阿伊的“伟大”也不在于他创建了什么业绩,而在于他即位仅仅4年就被图坦卡蒙时代的“军队总司令”霍朗赫布(Horemheb)推翻。霍朗赫布随后发动了一场对阿伊的“清除记忆战争”(清除某人统治的痕迹和记载),把阿伊的所有历史痕迹都抹去了,霍朗赫布将军成为新的法老。霍朗赫布甚至还在图坦卡蒙的陵墓上建造了一座新建筑,试图掩盖图坦卡蒙统治的遗迹。这位新法老的工作非常认真,以至于再也没有人能够发现图坦卡蒙的陵墓,所以才给我们留下了最完整的一个法老墓葬,包括最著名的图坦卡蒙纯金面具。

不检点的美国国父

1776年,美国独立战争爆发。打仗和设计国家体制,花了14年时间。

1 789年,华盛顿当选为第一任美国总统。

1 789年,美国第一届内阁只有5个部:财政部部长汉密尔顿(Alexander Hamilton)、外交部部长杰弗逊(后改称国务部,部长名称为国务卿)、战争部部长诺克斯(Henry Knox)、司法部部长伦道夫(Edmund Randolph)、邮政部部长奥斯古德(Samuel Osgood)。加上总统华盛顿和副总统亚当斯,美国第一届内阁的全部阁员仅仅7人。

第一届美国政府的主要任务不是打仗,而是偿还战争债务和建设国家,第一任财政部长汉密尔顿做到了。他是美国的“传奇国父”,长期担任华盛顿将军的32个军事助理中的首席助理(大约相当于参谋长)的职位,美国军队与美国大陆议会之间的文件也大多是汉密尔顿起草的,他在建国后创建了美国第一银行和税务体系。他是一个文武全才。

汉密尔顿的“国家工业化百年规划”从第四任总统麦迪逊开始执行,汉密尔顿的“坚决不介入欧洲战乱”的思想由第五任总统门罗发展为“门罗主义”。120年后,当美国军队第一次踏上欧洲时,已经成为世界第一强国。但是,这位传奇国父汉密尔顿,却莫名其妙地辞职了。后来媒体披露的原因很简单,他与一个女子发生3年婚外情,被后来的第五任总统门罗发现了。汉密尔顿坦然承认了事实。门罗去找第三任总统杰弗逊商量,决定不予公开,条件是汉密尔顿主动辞职。遗憾的是,1998年,整整200年后,杰弗逊的婚外情不幸被DNA检测出来了。

而作为汉密尔顿的同僚杰弗逊也有一段传奇的故事。托马斯·杰弗逊是美国《独立宣言》的主要起草者,美国第一任外交部部长(国务卿),第三任总统。他的妻子玛莎·杰弗逊(Martha Jefferson,1748-1782)仅仅活了34岁。杰弗逊和玛莎生了6个孩子,只有2个女儿活下来。托马斯·杰弗逊与他的混血女奴莎丽·海明斯(Sally Hemings,1773-1835)之间的传奇,在当年曾引起轩然大波。英国的《自然》(Nature)杂志发表的DNA检测论文宣称这个故事是真实的,杰弗逊和海明斯的后裔们都携带着相同的遗传基因标记。由于杰弗逊总统没有留下合法婚姻的男性继承人,这次检测使用了杰弗逊的叔叔菲尔德·杰弗逊(Field Jefferson,1743-1826)的男性后裔的DNA。

杰弗逊的岳父约翰·威利斯(John Wayles,1715-1773)三次失去妻子之后,与他的一位混血女奴贝蒂·海明斯(Betty Hemings,1735-1807)生下6个孩子,莎丽·海明斯是最小的一个女儿。所以莎丽·海明斯也是杰弗逊的正式妻子玛莎的同父异母妹妹。1773年,杰弗逊的岳父约翰·威利斯去世后,玛莎和杰弗逊夫妇继承了约翰·威利斯的125个奴隶和1.1万英亩土地,包括莎丽·海明斯。正式妻子玛莎比杰弗逊小5岁,海明斯比杰弗逊小30岁。据说莎丽·海明斯非常美丽,她的母亲贝蒂·海明斯是非洲奴隶与英国船长的女儿,所以莎丽·海明斯有四分之一黑人血统,她与杰弗逊的关系长达40年,据说两人一共生了6个孩子,其中4个孩子活到成年。杰弗逊下令让她的两个儿子成为自由公民,融入社会以后都被认定为白人(他们只有八分之一的黑人血统)。

1798年,200年前,美国的媒体刊登这个绯闻时,杰弗逊既不承认,也不否认。但是杰弗逊的支持者坚决否认这个传闻。现在,这些孩子们的后裔的Y染色体DNA类型都与杰弗逊家族的Y染色体一样。于是,反对杰弗逊的绯闻传奇是事实的一派改口说,这些孩子可能是杰弗逊家族的其他男性与海明斯结合的后裔。

当年,莎丽·海明斯的母亲贝蒂·海明斯带着多达75个儿子女儿和孙子孙女,在托马斯·杰弗逊总统家族的庄园里种植和收获粮食蔬菜,管理仓库和处理家务。两个家族世世代代生活在弗吉尼亚,两个家族的后裔的遗传形态确实非常接近。每一个孩子从父亲和母亲分别接受染色体的一半,但是这个重组过程不是简单的混合,而是合计46对128个染色体上的60亿个“建筑单元”的全部重新组合,所以每一个孩子都是独一无二的新基因组。这个过程对下一代的健康是有益的,对遗传学家的分析研究则是一场噩梦,因为遗传形态极其困难和复杂。怎么能够肯定这些孩子是备受尊敬的美国国父的后裔,而不是杰弗逊家族其他男性成员的后裔呢?

直到今天,杰弗逊和海明斯的传奇仍然没有确切的答案。

1998年,美国政府正在争论是否因为莱温斯基的绯闻弹劾总统克林顿,杰弗逊的DNA检测结果恰好也在这一年公布,使得争论更加激烈。当时各国的著名人物的DNA检测结果也在世界各地不断出现,美国著名总统林肯和肯尼迪等人的DNA也都被检测了。

1998-1999年,争议的受益者之一是娱乐界,故事被迅速编成电视剧,美国全国热播。杰弗逊和海明斯的故事,使得人们既同情国父,也喜爱他的美丽的混血情人。克林顿成为DNA检测的受益者,最终逃过了弹劾。但是很多人却成了“受害者”。“民族主义”的主要发源地德国受到很大冲击。铁血宰相俾斯麦统一德国后,几代德国人辛辛苦苦打造出了一个“优秀的纯正民族”,但是DNA检测证实德国人也是“杂种”。最大的“受害者”之一是希特勒,DNA检测显示他的家族起源于巴尔干半岛,距离德国很远。如果希特勒地下有知,一定很不开心。

只有欧洲人是杂种吗?

1987年,“线粒体夏娃”出现之后,人类世界再也不平静了。最著名的论战是欧洲人的起源之战。

考古学和人类学曾经长期陷入“人种分类”的象牙塔里,各个流派争论不休。他们甚至争论“为什么非洲西部没有发现人类化石”?这不是因为人类最近才来到西非地区,而是因为热带雨林并非死后变成化石的好地方。任何大型猿类化石,包括大猩猩、黑猩猩和僰猿的化石,在非洲西部都未发现。如果仅仅根据化石记录推测,只能得出它们根本不曾存在的结论,但谁都知道大猩猩、黑猩猩和僰猿至今仍然生活在非洲西部。

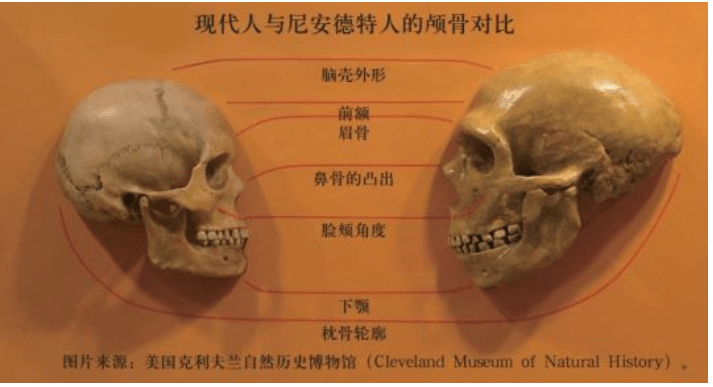

真正有意义的争议只有一个——最重要的人科生物尼安德特人。欧洲的近代人类史与尼安德特人紧密相关,尼安德特人曾在很长一段时间内被认为是欧洲人的起源。

1856年,德国杜塞尔多夫的石灰开采工人在尼安德尔山谷(Neander Valley)炸开了一个小矿坑,清理碎片时发现了颅骨残骸,然后是大腿骨、肋骨、手臂骨和肩骨等。最初人们以为这是欧洲常见的一只灭绝的穴居熊的遗骸。一个偶然的机会,他们向当地学校的老师、博物学家约翰·卡尔·富尔罗特(JohannKarl Fuhlrott)请教。富尔罗特一看到遗骸,马上意识到这不是穴居熊。但这些遗骸究竟是什么?争议持续了几年。这个颅骨不是猿,它的非常粗壮的眉脊也不属于人类,而且,也没有人能回答得出它存在有多少年了。

发现德国尼安德特人的遗骸时,欧洲的学者们正在激烈抨击《圣经》中“创世记”的年代计算方式,他们不能接受世界只存在几千年的说法。尼安德特人出土3年后,1859年,达尔文的《物种起源》出版,《圣经》“创世记”的绝对真理地位开始动摇。

达尔文的著作和英国牛津大学的大辩论之后,人类原始祖先非常久远的观点开始被接受了。德国的这种尼安德特“人”,越看越像是人类原始祖先的一员。这个结论是在剔除了许多稀奇古怪的想象之后得出的。有的解释很离奇:这是一个罹患眉骨加粗的骨骼病人头骨;有的解释很荒唐:这是拿破仑战争中受伤的一个哥萨克骑兵的骨骼,他爬进洞穴后死去了,可是他的刀剑和军装哪里去了?

此后一百多年里,人们又发现了同样特征的大批尼安德特人的化石,这些“人”的特征都是身体粗壮、脑壳硕大、鼻子凸出、眉脊粗壮。第一个尼安德特人是1848年在直布罗陀出土的,比尼安德尔山谷(Neander Valley)的尼安德特人还早8年,但是当时被人们忽视了。比利时、法国和克罗地亚也陆续发现了尼安德特人的化石。出土的化石不断增多,直到以色列、伊拉克、乌兹别克斯坦等地,分布地区非常广泛。

世界其他地区也存在同样的困惑。

现代中国人是北京周口店猿人的后代吗?

爪哇直立人是否进化成了现代的澳大利亚人——巴布亚新几内亚的土著?

多地区起源说的支持者是一批既有影响力、又敢于大胆假设的体质人类学的“权威”,他们认为,100万年来,从身材粗壮、骨骼厚重的祖先,到身材苗条、骨骼轻盈的后代之间的人类体质特征的变化,属于世界不同地区按照不同速率发生的渐进的适应过程。单起源说的支持者强烈地抨击这种观点,他们认为尼安德特人、北京周口店和印度尼西亚的化石,都是起源于非洲、一百多万年来走出非洲、最后走入“进化死胡同”的灭绝人科生物的化石。单起源说的化石证据是4万——5万年前在欧洲突然出现的拥有轻巧头颅和骨架的人种——克罗马农人(Cro-Magnon)。克罗马农人与现代的欧洲人已经没有什么区别了,毫无疑问,克罗马农人正是今天的现代人类这个亚种——现代(晚期)智人。(关于最后一批尼安德特人的灭亡地点,学术界至今争执不一。可能在西班牙南部)

单起源说的支持者认为,一夜之间发生巨大的遗传突变,尼安德特人突然变成克罗马农人是不可思议的。克罗马农人的石器先进,工艺精美,动物骨骼和鹿角第一次成为手工业原料。最关键的是艺术在克罗马农人中诞生了,在法国和西班牙北部的200多个山洞里,发现了克罗马农人绘制的绮丽粗犷的野生动物肖像,这些鹿、马、猛犸、野牛的图案并非拙劣的随意涂画,而是表现成熟的抽象思维和绘画技艺。(克罗马农人会缝制防寒的衣服,他们一直迁徙到寒冷的欧亚大陆北部)

难道尼安德特人不但改变了体质和工艺,还突然变成了艺术家?虽然多地区起源说的支持者这样认为,但是欧洲发现洞穴艺术的遗址,没有一处是尼安德特人的遗址,其他各大洲也是如此。

长期的争议,一直悬而未决。

化石记录清楚地显示,3万——4万年前克罗马农人到达西欧以后,尼安德特人至少继续存在了大约1万年。最晚的一个尼安德特人遗骨发现于西班牙,说明最后一个尼安德特人应该已经死在了西班牙南部。线粒体DNA技术出现以后,人们检测了世界各地群体的线粒体DNA,发现欧洲人与世界其他地方的人类的DNA差异不大,这些差异不足以认定欧洲人是尼安德特人的后代。那么,会不会是这种情况:尼安德特人和克罗马农人杂交成功了,但是没有产生既能存活又有繁育能力的后代?

两个不同物种杂交产生完全健康但不育的后代的例子很多。例如,公驴和母马杂交生下骡子。驴子和马的基因互补,骡子很强壮健康,功能健全,但是骡子不能生育,因为驴子和马拥有不同数量的染色体:马有64条染色体,驴子有62条。马的64条染色体和驴的62条染色体导致骡子有63条染色体。这对骡子的其他细胞不是问题,但骡子繁殖时就会出现混乱。63条染色体是奇数,无法准确地分成两半,所以无法传宗接代。

尼安德特人和克罗马农人是不是染色体数目不同、产生了不育的混血儿?如果不是,欧洲人又是哪里来的?尼安德特人又有多少染色体呢?难道全世界都是非洲出来的纯种人,只有欧洲人是现代人与尼安德特人的杂种?

是还是不是,只有一种选择。大量尼安德特人的遗骸遍布欧洲——中亚——中东地区是事实。人们起初都不情愿接受进化的事实,此后很多年,人们不得不承认尼安德特人是欧洲人的祖先,虽然也很不情愿,欧洲人毕竟不算是杂种。但是,1987年“线粒体夏娃”的DNA检测结果动摇了这一观念。地球上所有的人类都是从非洲迁移到欧洲的,怎么可能是至少25万年前的尼安德特人进化来的?

有人坚持认为“线粒体夏娃”错了,欧洲人的祖先就是披着兽皮的尼安德特人。解决争议的最好办法、也许是唯一的办法,就是恢复尼安德特人的DNA。

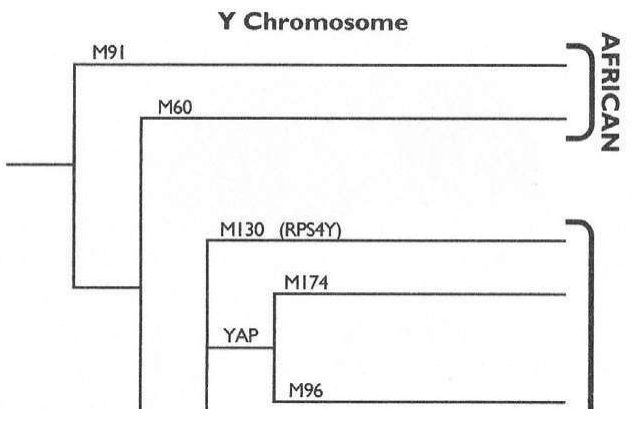

1997年,慕尼黑大学的教授斯万特·帕博(Svante Paabo)领导的一个小组发布了第一个尼安德特人的DNA序列。这是人类学的圣杯之一,回答了人类学领域最古老的、争议最大的问题之一:现代的欧洲人是否是尼安德特人进化来的?或者,尼安德特人是否被入侵的人类灭绝了?

圣杯(Holy Grail)是英国亚瑟王传奇故事群的核心,古代英国骑士们追求的最高目标,据说是耶稣在最后的晚餐上使用的酒杯。尼安德特人的课题是欧洲人的圣杯,相对缺乏种族意识的美国人在这项研究中落在了后面。

帕博(Svante Paabo,1955-,曾经恢复埃及木乃伊的DNA和尼安德特人的DNA)1997年开始任马克斯·普朗克进化人类学研究所(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology)的遗传部主任。马普进化人类学研究所有五个部,属于德国马普研究院(Max Planck Society)。马普研究院有32位诺贝尔奖获得者,包括斯万特·帕博的父亲。1980年代,帕博和他的同行,包括找到“线粒体夏娃”的三个论文作者之一阿伦·威尔逊(Allan Wilson,1934-1991)等人,在德国和美国分别开始了古代DNA领域的研究。他们首先找出埃及木乃伊的DNA序列,然后很快转向化石。

1984年,帕博第一次成功取得2 400年前的木乃伊的基因序列。此后,帕博开始承接各式各样的DNA序列检测项目和工程,现在成为恢复古代DNA的世界权威。

1990年代,帕博终于开发出从远古的样本中提取和评测DNA的一套可靠方法。德国波恩的一家博物馆里有一批140多年前出土的尼安德特人的遗骸,时间约为4万年前。帕博经过几年不懈的游说,终于拿到了一块化石的右臂骨的上半部分残骸。帕博的一个博士研究生马提亚斯·柯林斯(Matthias Krings)参与分析这些遗骸的DNA,准备作为他的博士论文。

经过长达一年的尝试——失误——尝试——失误的枯燥单调的过程,柯林斯最终恢复出数量足够的完整无缺的线粒体DNA,然后制作出105个碱基对的序列。柯林斯这样描述他第一次看到可能是4万年以上的DNA序列的情景:

……其实,我基本上已经把DNA序列都背熟了……如果给我一个序列,我一眼就能看出哪里发生了一个置换(DNA序列的变化)……浏览第一个序列的时候,我觉得我的脊梁后面一阵阵发冷。在通常只出现3个置换、最多只可能出现4个置换的一个位置上,竟然出现了8个置换。我心里想:“这真是一个异常独特的序列。”

帕博又换了这批遗骸中的另外一块遗骨,重新进行了一场恢复和测试工程。为了进行对比实验,帕博把一块遗骨快递给宾夕法尼亚大学的马克·斯通金(Mark Stoneking)和他的女博士生安妮·斯通(Anne Stone),这两个实验室开始同步进行同样的DNA恢复和DNA检测……大西洋两岸的多次实验反复证实了这个序列的有效性。又进行了几次重复实验之后,帕博得到327个碱基对的线粒体序列。德国和美国的这两个实验室里的两个博士生——德国的马提亚斯·柯林斯和美国的安妮·斯通,通过越洋电话一个一个核对线粒体的序列位置……美国的斯通每说出一个序列的位置,都引起德国的柯林斯的一声欢呼,核对结束的那个夜晚,柯林斯举行了一次Party庆贺大洋两岸的实验结果完全相符……几个月后这一成果发表,一位人类学家说这篇论文“像报道人类登上火星一样令人兴奋”。

最终检测结果显示,这批遗骨的线粒体mtDNA,既不属于现代人,也不属于其他类人猿,而是属于一种类人动物,这种动物在50万年以前曾与人类分享同一个先祖。(后校正为80万年左右)这个时间与古人类学家预测的另外一种稀疏分布在欧洲的所谓“远古人”(即早期智人)(archaic humans)的时代相吻合,古人类学家曾经预测它们是从非洲来到欧洲的。

这个结论证明,尼安德特人不是现代人的直接先祖,他们只是区域性分布的古代智人的一个亚种,后来被现代人取代了。尼安德特人和现代人没有发生过混血。此前已经在全世界检测了数万个现代人的线粒体序列,没有一个人是从柯林斯看到的尼安德特人序列分离出来的。尼安德特人远远处于人类的所有变种类型范围之外。一切证据都表明,尼安德特人是另一个物种。尼安德特人DNA的结论,为多起源说的棺材,钉上了最后一根钉子。

迈克尔·克莱顿(Michael Crichton,1942-2008)的小说《侏罗纪公园》(Jurassic Park,后改编为系列电影)的灵感,正是来自帕博早期恢复DNA的探索工作。当时的人们幻想找出6,500万年前灭绝的恐龙的DNA序列。事实上,这种DNA的恢复极其困难。生物死亡后,分子很快分解消失了。找到完整分子的希望非常渺茫。如果只能找到残缺的分子,恢复工作更加困难。而超过100万年,DNA 都碎成最基本单位,根本不成序列了。

欧洲人终于平反了,他们不是人与尼安德特人的杂种。这是一个人科种群被另一个人科种群完全替代的例证。现代欧洲人的先祖在非洲,世界上每个人都起源于非洲。那么尼安德特人的取代者,究竟是一批什么样的人类呢?智人——现代人——人类——人,虽然具体的定义仍然存在争议,但有几点是公认的:

第一,现代人免疫系统非常发达。人类对很多疾病可以终身免疫,寿命较长。尼安德特人平均活不过30岁,它们的化石大都发生了骨折,说明狩猎采集技能较低,体质很差,生活条件艰难。现代人在史前时代的寿命可以达到50岁左右,老人可以为青壮劳力带孙子,口头传授各种知识经验,有利于壮大族群。

第二,从尼安德特人的化石可以看到,尼安德特人死后大都被同类吃掉,它们的骨头很多都有被啃咬或石器刮过的痕迹。所有的现代人类群体,全部自发产生了宗教,建立了伦理道德体系。很多哺乳动物的共同生活群体的数量很少,抵抗外来攻击的能力很差。现代人类的宗教和伦理道德体系可以建立几百人——几千人——几万人的群体,最后建立几千万人甚至几亿人的社会组织。

第三,人类是唯一自发产生艺术的生物,亦即人类具备抽象思维和想象力等能力。在非洲——中东——欧洲——亚洲——澳大利亚——南北美洲都发现了史前人类的艺术作品。最早的一件艺术作品出土于非洲南部,这是一个大约7.5万年的小型石刻。最丰富的艺术作品是欧洲南部的几百个洞穴壁画艺术,在确认非洲是人类起源地之后,在已经成为沙漠的撒哈拉沙漠里,竟然发现了数万年前的三万多处史前石刻和壁画。

第四,人类是唯一具有语言能力的动物。其他动物也可以用声音沟通,黑猩猩经过训练,最多表达1-2个单词。但是,只有人类可以运用复杂的语言。

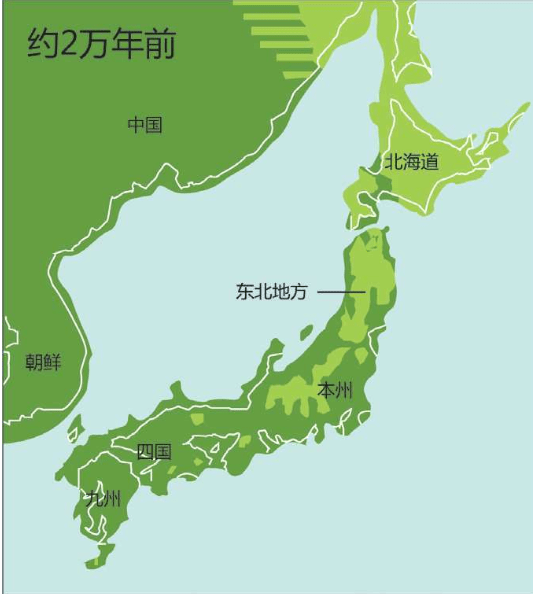

欧洲的问题解决了。亚洲的化石比欧洲少得多,由于种种原因,亚洲直立人也全部消失了。没有任何证据表明,亚洲的现代智人和灭绝的直立人曾经共同存在于同一时期。中国地区在10万——4万年前有一个化石记录的断层,亚洲的直立人可能在现代人类抵达之前已经灭绝了。在澳大利亚和南北美洲,也没有找到直立人存在的任何化石证据,说明人类是这两块大陆的第一批定居者。

第二场欧洲人起源之战

旧石器时代的克罗马农人仍然过着狩猎采集的生活。考古学家将石器时代分成三个时期,这种分类虽然界线有些模糊,却是描述考古遗址的一种有效方法。很多出土的遗址没有人类骨骸,通过石器这个唯一的证据,考古学家很快就能分辨出这些遗址属于旧石器时期、中石器时期还是新石器时期。

旧石器时期:

从大约300万年前第一批石制工具的出现,一直持续到大约1.5万年前最后一次冰川期的结束。根据石器的制作技术的明显不同,旧石器时期进一步划分为早期、中期和晚期。旧石器时期的早期,大致相当于平脸人、能人到直立人阶段。旧石器时期的中期,大致相当于尼安德特人的时代。旧石器时期的晚期,大约20万年前,现代人出现在非洲。4万——5万年前,第一批现代人来到欧洲,克罗马农人出现了。

中石器时期:

最后一次冰川期结束。旧石器晚期和中石器时代的分界,有时相当困难。

新石器时期:

发生彻底的石器技术革新,农业时代到来,出现全新的石器工具——收割小麦的镰刀、碾磨谷物的石器以及各种原始陶器等。农业出现的一万年之内发生了天翻地覆的变化,人类开始控制食物来源。

围绕这种历史分类,又出现一个重大争议:到底是原来的欧洲人学习掌握了农业技术,还是掌握农业技术的中东人取代了原来以狩猎采集为主的欧洲“土著”?也就是说,现代欧洲人是克罗马农人的猎人后裔,还是从中东和北非地区背着一堆口袋,里面装着小麦种子前来殖民欧洲的农民后裔?也许猎人和农民两者的后裔都有?这两种人的混血绝对没有问题。但是,他们各自占欧洲人口的比例是多少呢?

猎人后裔还是农民后裔?又一场欧洲人的起源之战爆发了。

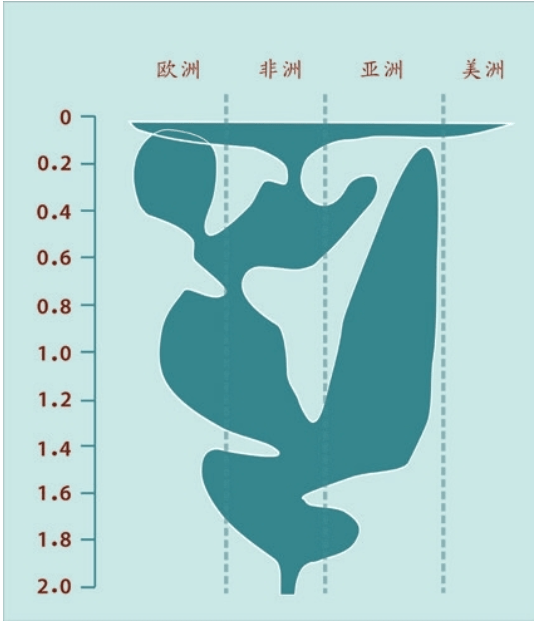

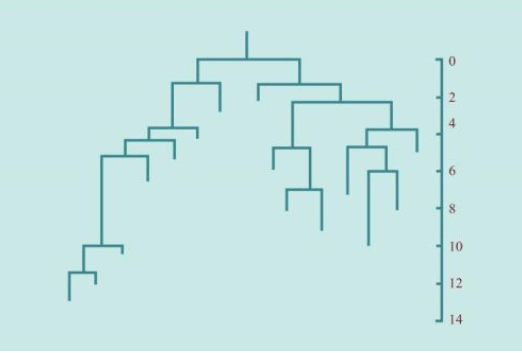

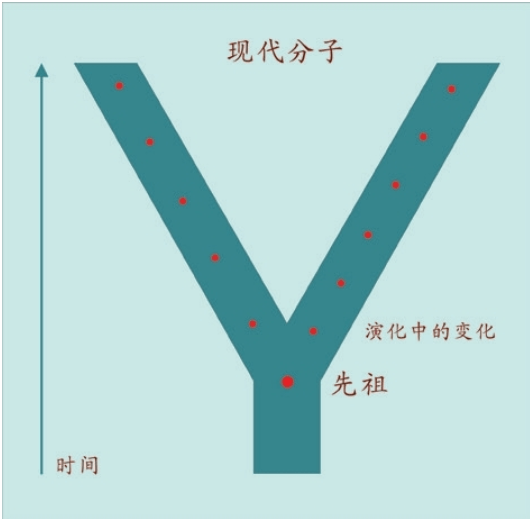

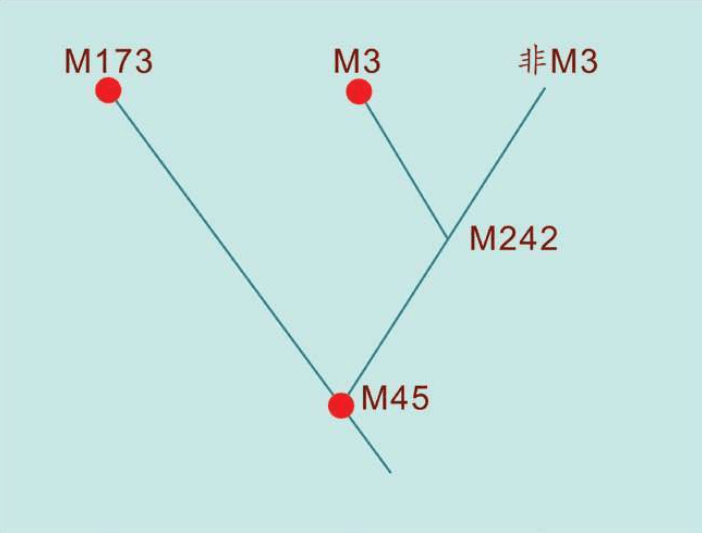

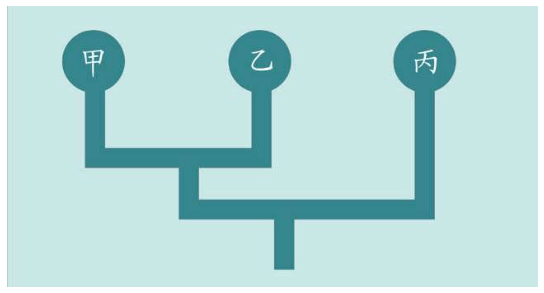

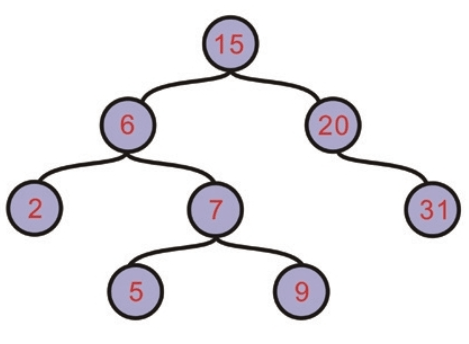

人类的谱系树模型是平面的,这种谱系树是二维的分叉图,无法描述人的旅程。但是线粒体DNA的突变率太高,有大量重复发生的突变,所以无法构成简单的分叉图。各种线粒体DNA的差距的分布数据,似乎围绕着几个点,呈现出较高的发生频率。但是这种形态,既不是树状结构,也不是立体结构。几乎不约而同,人们意识到,这个模型可能是网络结构。牛津大学的赛克斯最早发表了他的网络结构,一是因为他开始将DNA研究与数学结合,二是因为线粒体DNA的研究分析比Y染色体DNA简单。

赛克斯是在咖啡馆的餐巾纸上糊涂乱画突然想出来的。我们首先介绍他的故事,以后的各式各样的网络更加复杂,所以从最简单的网络开始。例如,DNA的变异,围绕着右图的四个点的频率最高,这怎么会是一个进化树?既没有进化,也不是树,而是人类的旅程。基因差异最大的点是DNA的差异发生最多的地方,也是某一个“夏娃”的女儿或者孙女诞生的地方。

赛克斯回忆说:“我也不知道怎么把D画出来的,因为A-B-C3个点仍然是一个树杈的结构。”这个平面网络虽然非常简陋,也不完美,但是思路打开了——原始数据的真实分布形态本来就不是一棵树,而是一个网络。赛克斯赶快去找德国数学家合作。起初他们难以确定这些点——单倍群的数量是几个:4个?5个?6个?最后,他们发现欧洲的线粒体DNA的单倍群是7个。

我们已经知道,线粒体DNA通过母系传递,男性也能从母亲那里继承线粒体DNA,却无法将其遗传给后代。但最近有人发现了男性线粒体传给后代的案例,这可能是一种畸变。也就是说,如果一个女性生下的全都是儿子,那么她的线粒体DNA遗传链将因此终止。换句话说,绝大多数现代欧洲人的线粒体DNA分为7种类型。每个线粒体DNA相同的人,都是数万年前同一个女人的后代。学术上,这种群体类型叫作单倍群:共享某些DNA突变的群体。赛克斯给欧洲人的7个线粒体先祖(单倍群)起了7个现代人的名字:

乌苏拉=Ursula:对应U单倍群(Haplogroup U)

齐尼娅=Xenia:对应X单倍群(Haplogroup X)

海伦娜=Helena:对应H单倍群(Haplogroup H)

薇达 =Velda:对应V单倍群(Haplogroup V)

塔拉 =Tara:对应T单倍群(Haplogroup T)

卡特琳=Katrine:对应K单倍群(Haplogroup K)

贾斯敏=Jasmine:对应J单倍群(Haplogroup J)

赛克斯把这7个女性欧洲先祖合称为“夏娃的七个女儿”。当然,古代欧洲并非只有这7个女人,同一时代生活着大量史前的女性,她们要么没有活到成年,要么没有生孩子,要么生下的全是男孩。只有这7个原始女人活了足够长时间,并且每人至少生了两名女儿,从而开始了线粒体DNA的遗传链,并且一直延续到今天。

一波未平,一波又起。

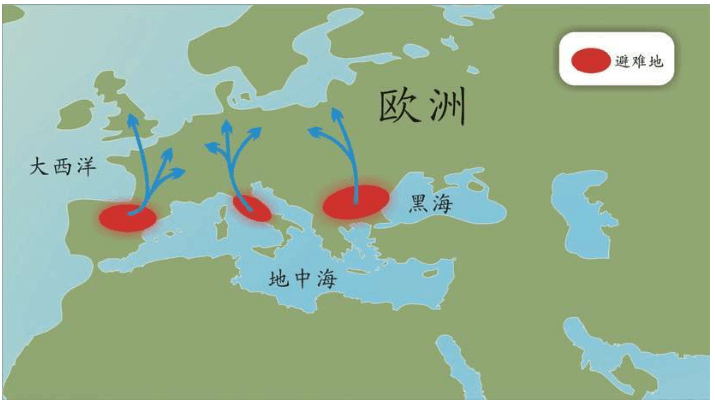

当时的主流观点认为现代欧洲人的构成,主要是背着小麦种子,从中东——北非地区殖民欧洲的新石器时代的农民的后裔,他们取代了当时的欧洲土著——猎人克罗马农人,就像当年的克罗马农人取代了尼安德特人一样。但是,赛克斯在其著作《夏娃的七个女儿》中认为,6个女儿的年龄为1.5万——4.5万年。当时世界上尚未诞生农业(考古证明农业起源于1万——1.2万年,以两河流域的“新月沃土”地区为中心开始),只有一个夏娃的女儿贾斯敏比较年轻,出现在大约一万年前。那么,欧洲人到底是猎人还是农民?基因检测证明,携带中东农民DNA基因的后裔仅仅占现代欧洲人的17%。如果依这个数据推测,那么,大部分欧洲人就是猎人的后裔,而不是农民的后裔。

面对质疑,赛克斯赶紧反复核算自己的计算分析结果是否有误。

反复核查DNA序列,是否统计了过多的突变?没有。重新检查计算方法,是否存在数学计算问题?没有。

不论怎么说,这些DNA证据都是生物学与数学合作,用电脑计算出来的。谁也没有见过几万年前的欧洲的活人,怎么用欧洲现在的活人验证这些结论?只有一个群体最合适,那就是巴斯克人。

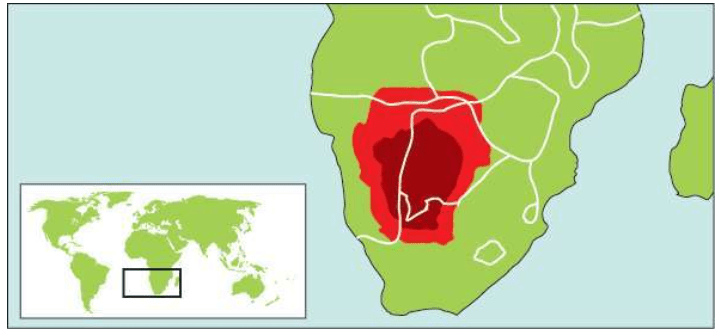

巴斯克人(Basque people)是欧洲最古老的群体之一,总人口约1 800万人,其中1 500万移居海外(主要在南北美洲),其余的巴斯克人主要分布在西班牙和法国。在古代,这里被称为巴斯克国,现称巴斯克地区。

巴斯克人分布在险峻的比利牛斯山区(Pyrenees),尤其是法国的一个省和西班牙的巴斯克自治区。在冰河时期,巴斯克人的先祖也没有撤离故乡,并留下很多史前洞穴壁画,其中很多被列入世界文化遗产。2 000年前,这里是罗马帝国境内唯一没有被征服的土地。

人类的血型有40余种,最重要的是ABO型和Rh型。亚洲人中的99%属于Rh阳性,所以输血没有问题。亚洲人(包括中国人)并不关心甚至根本不知道自己的Rh血型,输血时仅仅检查ABO血型就可以了。因为Rh阴性血型稀少,在中国,这种血型被形象化地赋予了“熊猫血”这一名称。但是,欧洲与众不同,两种Rh血型都很多,其中巴斯克人的Rh阴性频率世界第一。此外,巴斯克人的B型血的比例最低。这种Rh阴性血型,可以导致“蓝婴综合征”(Blue baby syndrome,新生儿溶血病)——新生儿因为血液缺氧而全身发青(蓝色婴儿)。这种病症可以通过输血抢救,但是危险性极大,曾经导致很多婴儿死亡。

蓝婴综合征的原因很简单:Rh阴性母亲,如果与Rh阳性(携带Rh阴性抗体)父亲结合,胎儿血型有很髙概率是Rh阳性。这对第一个孩子不是问题。但是婴儿出生时,一部分血红细胞可能进入母亲的血液系统,母亲的免疫系统开始制造针对它们的抗体。母亲怀的下一个孩子是什么血型,对母亲本人没有任何问题,但对胎儿却有极大的影响。如果胎儿血型是Rh阳性,母亲的Rh抗体会透过胎盘攻击胎儿,使得这个婴儿出生时罹患蓝婴综合征,抢救不及时可能死亡。

现在,蓝婴综合征不再是严重的临床病症。所有Rh阴性母亲都注射了抗Rh阳性血细胞的抗体,当她们生第一胎时,如果阳性血细胞进入她的循环系统,母亲的免疫系统会发现它们,并在产生抗体之前把它们消灭掉。但是,在输血法和Rh阴性母亲抗体治疗法发明之前,曾经有大量的婴儿死于溶血症。这是一个非常沉重的进化负担,这种状态的结束只能期待Rh血型中的一种最终消失。除了欧洲以外,世界上其他地方人类血型已经基本是Rh阳性。比例参见下表。

在早期的人类学研究中,血型曾被作为研究人类起源的突破口之一,虽然这个尝试失败了,但是欧洲积累了大量的血型数据。

巴斯克人长期以来被认为是在冰河时期欧洲原始狩猎采集人群的最后幸存者,使用一种全然不同的语言,长期生活在欧洲的最后变成农田的土地上。证明巴斯克人具有独特群体的所有特征的证据不仅来自考古学、人类学、医学的研究,还有语言学的证据。巴斯克人的语言与印欧语系毫无关系。巴斯克人保留了欧洲西部唯一不属于印欧语系的巴斯克语,与现存其他语言没有任何语言学关系。而原来西班牙东部和法国东南部的伊比利安语已被拉丁语完全湮灭了。在法语和西班牙语的夹击下,巴斯克语依然保留了下来,确实是一个奇迹。如果冰河时期欧洲的原始狩猎采集人群全部撤退了,仅仅留下一支,他们只可能是巴斯克人。

对巴斯克人的采样和DNA分析,结果如下:巴斯克人的DNA序列与其他欧洲人的DNA序列一样。前六种女性线粒体DNA的单倍群的频率都存在。第七种女性线粒体DNA的单倍群频率完全找不到,而恰恰是这第七种线粒体DNA是最年轻的一种,大约一万年前来自中东。

如果其他欧洲人的祖先是近东地区来的农民,那么,狩猎采集时代的最后幸存者巴斯克人,应该具有完全不同的线粒体DNA序列谱系。但是,巴斯克人的DNA序列竟然毫无特殊之处。多次采样核实,确实如此。也就是说,欧洲的猎人可能并未被蜂拥而来的中东农民取代。如果巴斯克人是旧石器时代狩猎采集者的后裔,那么,其余大部分欧洲人同样也是旧石器时代狩猎采集者的后裔。

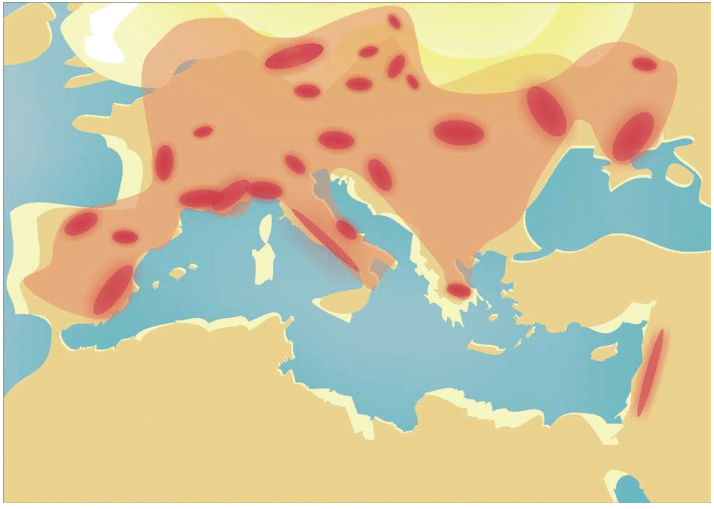

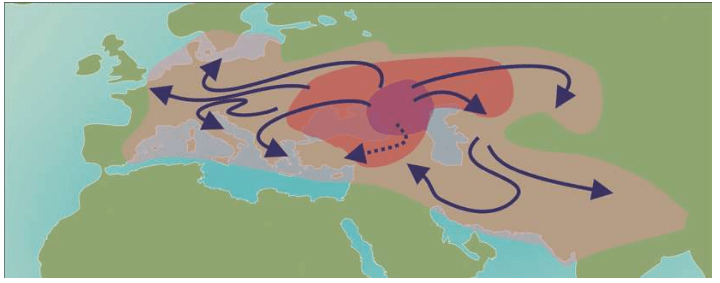

巴斯克人中为什么没有出现第七个单倍群?这个单倍群比其他六个单倍群年轻得多。如果把七个单倍群在欧洲地图上标出来,就会呈现一种模型:一方面,六个古老的单倍群遍及整个大陆,只是出现频率不同。另一方面,第七个年轻单倍群的分布分为两支,一支源于巴尔干半岛,穿过匈牙利平原,沿着中欧河谷抵达波罗的海;另一支的路线是西班牙地中海沿岸——葡萄牙沿海——不列颠西部。两条DNA遗传路线都与考古证据吻合,与第一批农民的迁徙路线吻合。

欧洲早期农业遗址可以从陶器类型得到证实:6 000-7 000年前,农民从巴尔干半岛穿越中欧扩散,很多考古遗址出土的一类特殊风格的陶器显示出这条路线。这种陶器分布并非巧合,DNA分析显示的第七个年轻线粒体单倍群的两条分支,也描绘出了这两条农民进入欧洲的路线。

考古证据链和DNA地理分布模式的基本吻合,证明虽然发生了中东农民殖民欧洲的人类迁移,但是这些一万年前的移民并非欧洲人的主体,他们不到20%。欧洲的猎人们自己选择了定居的农业生活,并非被后来的农民取而代之。大部分欧洲人是冰河时期来到欧洲的狩猎采集者的后代,这就是结论。

欧洲人起源的主流观点是遗传学之父费希尔(Sir Ronald Aylmer Fisher,1890-1962)的学生,出生在意大利的著名遗传学家卡瓦利·斯福扎(Luca Cavalli Sforza,1922-,遗传学家)。他的研究结果曾是欧洲遗传学的主流观点)计算出来的。他的计算来自大量的原始数据,其影响远远超出人类遗传学领域,涉及考古学和其他许多相关学科。后来,其他学者诠释这项计算分析的大意为:克罗马农人取代尼安德特人后,中东的农民又压倒性地湮没了克罗马农人的后代。这种大规模的取代意味着,大多数欧洲人的祖先是中东农民群体,而不是更早来到欧洲的狩猎采集群体。

1970年,斯福扎从意大利来到美国,成为斯坦福大学教授并主持一个精英荟萃的实验室。20多年来,卡瓦利·斯福扎最早阐明的理论支配了欧洲史前史研究。曾与斯福扎合作过的科学家都在人类群体遗传学的不同学科中,占据着重要的学术职位。斯福扎的理论具有强大的数学基础:费希尔创建的数学模型可以描述从生长中心向外扩散,包括动物、人类、基因或思想。斯福扎用“群体扩散”描述他的计算过程:群体是人群,扩散是农业人群从近东逐步地向外扩张的委婉说法。后来,这个数学模型被称为“前进的浪潮”——不断需求土地的农民扫除前进道路上的一切而产生的不可阻挡的迁移浪潮。这个模型被广泛接受,这个观点成为考古学界的主流意见。这个模型的含义最后被人们诠释为:欧洲人起源于中东的农民。

1995年11月,在西班牙巴塞罗那召开的第二届欧洲群体历史会议(Second Euroconference on Population History)上,出现了一场激烈争辩。牛津大学的赛克斯在发言中用线粒体DNA的事实批驳了“欧洲人起源于中东农民”的主流观点。发言结束后的提问时间,“前进的浪潮”的支持者们提出各种意见,但是在DNA数据面前,却又无话可说。斯福扎也在会场,他没有多说什么。会议结束后的五年里,激烈的争论一直没有停止。这是又一场欧洲人的起源之战。

斯福扎的农民迁移到欧洲的计算结果,并没有量化,没有提及欧洲人口比例。牛津大学和斯坦福大学的结论,没有可比性。斯福扎本人回忆说,他也不相信欧洲人大部分是农业出现以后从中东迁移来到欧洲的说法。他的结论是计算出来的,包括死人和活人的数据,唯独没有DNA的数据——找出人类群体的DNA数据太困难了。

在科学界,巴塞罗那“欧洲群体历史会议”之类的国际会议可以宣布新的发现,但是会议的报告不是真正有效的,必须在科学期刊上发表。发表过程中,一批评审专家将对立题——结果——解释进行彻底的审查,称为同行评审。评审专家必须与作者没有任何利益冲突。牛津大学把报告送到《美国人类遗传学杂志》(American Journal of Human Genetics),受到非同寻常的严格审查。不仅要求对1995年发表的数学化的晦涩难懂的网络构建方法加上一个附录,作出进一步解释,还要求加上传统的群体比较表格。从巴塞罗那会议到论文发表,评审拖延长达8个月。当时世界各国的实验室和大学都在进行DNA的研究,没有统一标准,甚至互相保密,方法不同,DNA的表述和编号也不一致,这一切直到美国的人类基因组工程之后才逐步统一。

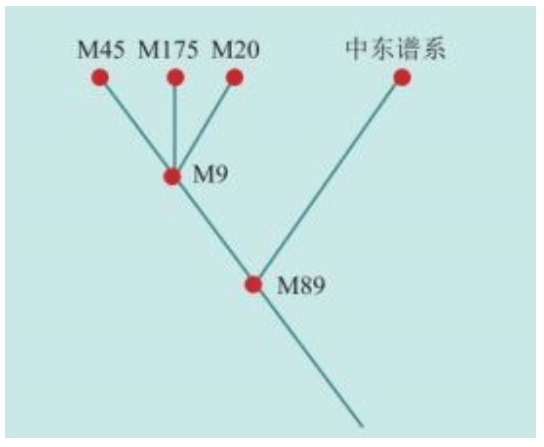

1996年7月,牛津大学的论文终于发表了。斯福扎的美国研究团队,当时正在进行长期的研究分析计算Y染色体的艰难攻关。2000年,斯福扎与其他合计21人联合发表了一篇重要的论文。在欧洲人的起源问题上,这篇论文的结论与牛津大学的赛克斯的团队的结论基本一致:来自中东的欧洲人不超过欧洲人的20%,欧洲有10个Y染色体单倍群。

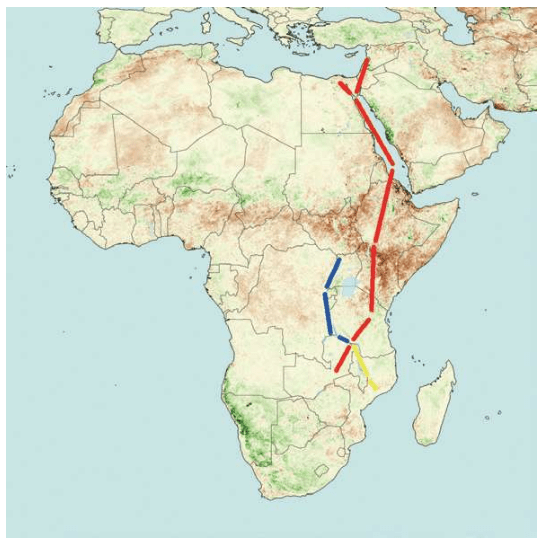

大洋两岸的女性线粒体DNA和男性Y染色体的两个研究团队的结论,不谋而合。更加重要的是,长期从事统计数学和Y染色体研究的美国团队在这篇论文中得出结论:大约6万年前,“亚当”出现在非洲。这与“夏娃”起源于非洲的结论也是一致的。1987年发现“夏娃”出现在非洲以来,人们苦苦等了13年,“亚当”终于出现了。但是,新的问题也出现了:“夏娃”15万年,“亚当”6万年,这是怎么回事?

难道是“夏娃”和“亚当”从来也没有见过面?

第三章 男性Y染色体的故事

2000年6月26日,美国的两个遗传学家和美国总统比尔·克林顿一起站在白宫东厅的新闻发布会现场。这两位科学家刚刚结束一场艰苦的大战,他们分别完成了第一个完整的人类基因组的约30亿个核苷酸单元的全部草图。他们是遗传学家弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins,1950-)和遗传学家克雷格·文特尔(Craig Venter,1964-)。

柯林斯当时领导了1990年启动的美国联邦政府资助的“人类基因组工程”(Human Genome Project),工程投资30亿美元,预计15年后的2005年完成。1998年,文特尔在硅谷成立一家私人企业,发明超前技术,宣布准备在三年内完成人类基因组的测序。

仅仅在文特尔发明超前技术两年之后,在政府科研机构和私营企业的激烈竞赛下,两个基因组草图同时独立提前完成。这件大事不同寻常,所以,既不是白宫发言人,也不是美国国家健康研究院,而是由无可争议的最有权势的总统本人亲自宣布。几乎整个世界都观看了这场重大宣布。

克林顿说这幅基因图是“人类迄今制作的最重要最完美的地图”,克林顿在演说中谈到人类基因组可能揭开“500种以上遗传病”的原因以及其他多种疾病的秘密,克林顿还开玩笑说,他打算活到150岁。

大生物时代

参与“人类基因组工程”的国家除了美国,还有英国、德国、西班牙、法国和日本等国家。中国也参与了一部分工作。

2000年6月26日,同一天,英国首相托尼·布莱尔在伦敦作出了同样宣布。

2000年6月26日,这一天从多种意义上都标志着基因时代的到来。为了迎接这一天的到来,无数人经历了艰辛的努力。

2000年6月26日,就从这一天开始,生物科学成为一种“大科学”(big science)。越来越紧密频繁的国际合作交流,越来越多的传统科学领域与生物科学融合,越来越多新的学科和分支开始向上游和下游延伸和发展……与历史上所有学科的开发史都不一样,基因组工程是公开的全球合作。克林顿和布莱尔宣布:基因组工程的结果全部公开,不允许申请基因的专利,世界各国的科学家都可以自由浏览,成果属于全人类。

在基因组工程的研发过程中,开发出无数让人难以想象的先进设备和神奇技术,破解了不可胜数的疑难和谜团。文特尔的企业每天都有新的原型DNA出现,几乎变成基因组的一座流水线生产厂……柯林斯和文特尔这两个基因组工程的故事,被写成几十部小说,其中很多成为畅销小说。

1987年,加利福尼亚的伯克利大学找到“线粒体夏娃”。

1987年,美国能源部展开世界上第一个人类基因组工程,他们认为这是原子辐射对人类影响研究的自然延伸,7年时间,预算10亿美元。

1988年,美国卫生部国家健康研究院建立了一个专门研究机构进行人类基因组研究,与能源部竞争。

1990年,很多科学家到国会游说“基因组工程意义重大……DNA密码可能揭开遗传病的机理和其他疾病的根源,可以研发出新的生物药品” ……于是,能源部与卫生部的人类基因组工程合二为一。

这是一场疯狂的竞赛,文特尔的传奇经历成为家喻户晓的故事。文特尔本人也被多次评为20世纪和21世纪最有影响的人物之一。

文特尔原来是国家健康研究院的一个生物学家,他从小就是一个调皮捣蛋的家伙。小学时骑着自行车追飞机(机场没有栅栏)而被警察追捕;中学的时代追求女孩子过于热烈,被他的“岳父”用枪顶着脑袋警告;高中的时代曾经静坐示威两天两夜,抗议老师给他一个F(不及格)……1976年,21岁的文特尔来到激战中的越南战场,在一个军队医院担任卫生兵。眼看着上百个战友在他的身边死去,他感到生命没有意义,于是跳进海里打算自杀。他游了很远很远,一条鲨鱼用鼻子顶他的肚皮,似乎在问他:你在干什么?突然清醒的文特尔赶紧回头向海岸游回去……

在人类基因组工程的实施期间,文特尔听说RNA能传递制造蛋白质的信息。他想,为什么不能反过来用RNA去测序DNA?说干就干,他很快把一个基因的测序成本从5万美元降低到20美元,他因此一下子发现了2 700多个新的基因。本来,人类基因组工程的计划是首先用几年时间,拿第一个10亿美元把46个染色体区分开来,然后交给不同的团队分别去进行DNA测序。文特尔看不上沉闷枯燥漫长的人类基因组工程,认为参与工程的工程师都是“签约的奴隶”。

1994年,文特尔向国家 健康研究院领导的人类基因组工程申请经费支持。他认为细菌才是完整的生物,他要解读细菌的DNA基因组。几个月后,他的申请被拒绝了。专家权威们认为,他提出的测序办法是“根本不可能的”。1995年,文特尔完成了世界上第一个细菌——流感嗜血杆菌(Haemophilus influenza)的完整DNA测序,这个基因组约有200万个碱基。这是世界上第一个被完成测序的细菌。1996年,文特尔完成了世界上第二个细菌——生殖支原体(Mycoplasma genitalium)phi X 174 (ΦX174) 的完整DNA测序。一个月之后,人类基因组工程也完成了这个细菌的测序。连续赢得两个回合的文特尔团队不仅两次夺得第一名,并且没有拿过联邦政府的一分钱资助。

1998年,文特尔成立了一个公司专门测序人类基因组。1953年艾德蒙·希拉里(Edmund Hillary,1919-2008)成为第一个登上珠穆朗玛峰的人类,文特尔希望自己成为直接乘坐直升飞机登上生物科学珠穆朗玛峰的第一个人——他的直升飞机就是他的各种异想天开的思路和大规模电脑系统。他的新公司开展的第一项工作是构建世界上最大的一套非军用超级计算系统,计算能力超过世界上任何其他计算系统。

1998年,原定 “15年完成”的基因组工程进展到第8年,官办科研机构仅仅完成基因组测序的4%,很多人都被文特尔 “3年完成全部测序”的宣言惊呆了。而且文特尔的全部预算仅为联邦计划的十分之一。

人类基因组工程的主任,虔诚的基督徒柯林斯在教堂祈祷了一个下午,他可能从耶稣那里得到了启发。他修改了工程目标,不是在2005年完成基因组全部测序,而是在2001年完成基因组的草稿。他砍掉了一大批卫星计划和子课题,全力以赴力争完成这份基因组草稿。

1998年,空前惨烈的DNA竞争大会战爆发了。文特尔像罗马将军一样发表了疯狂的演讲,他的大军一边高声喝彩,一边像罗马军团一样,大家一起用皮鞋猛蹬地板。双方同时展开了一次又一次大规模军备竞赛,耗资数千万美元的稀奇古怪的DNA测序设备被一个又一个研发出来。双方的大军不仅是脑力和体力的大决斗,也是精神和忍耐力的大比拼……他们双方各自阵营的内战也此起彼伏,例如在一次国际会议上,德国科学家和日本科学家互相批评指责对方的测序数据出现错误,谁都承担不起竞赛失败的责任和因此而丢失的脸面……

1999年,文特尔宣布完成果蝇的1.2亿个碱基测序——他占领了又一个制高点。紧接着,文特尔宣布突破10亿个人类基因组碱基测序。国家健康研究院立刻坚决否认,指责文特尔没有公布出来给大家审查。但是一个月后,国家健康研究院自己也宣布突破了10亿个碱基,过了4个月又宣布突破20亿个碱基……所有人的心里都明白,文特尔的大军确实在发动一场豪赌,一场DNA测序的闪电战。

2000年,克林顿总统亲自宣布“雨过天晴”,基因组属于全人类,成果不申请专利,向世界公开。

克林顿总统把两个阵营的首领,文特尔和柯林斯,都请到新闻发布会的现场。参加这两个基因组工程的科学家超过3 000人,克林顿总统承认:“大政府的时代过去了。”

是的,大生物的时代来临了。

2001年,两个阵营的基因组草稿分别公布。经过对比,启动仅仅两年的私营企业阵营赢了,文特尔的草稿比政府的草稿更好。媒体和舆论普遍认为,如果没有文特尔的挑战,政府主导的基因组工程可能还是遥遥无期(2003年,完整的人类基因组测序才最后完成)。

2000年6月26日以后,各种DNA的数据库成为一个长长的清单,并且全部开放、自由浏览。生物时代来到了。

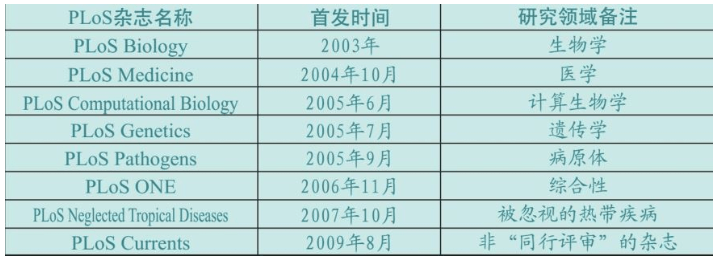

生物时代的最大特点之一是信息量的巨大和数据库的爆炸性增长。我们看看一个著名大型杂志集团诞生的例子。

2001年,美国提出PLoS(科学公共文库,Public Library of Science)。2003年,第一份PLoS杂志发行。同行评审、公开检索、非营利是该杂志三大显著特点。PLoS迄今已发行8种生物学杂志,年发表论文总量位居世界第一。

2012年,PLoS生物杂志系列群已经基本成型,其中PLoS Biology 的检索引用系数位居PLoS杂志第一,PLoS ONE年发表1.4万篇论文,数量位居PLoS杂志第一……与此同时,面向全球的各种基因库、基因银行纷纷建立,也全部采用自由检索方式。

2008年以后,各种基因工程一个又一个出现。测序的基因组对象包括人类——植物——动物——微生物——原生生物……基因技术的大量突破、新的技术和设备的大量出现,使人类进入了所谓的“第二代基因组测序技术时代”。我们不讨论这些技术以及各种设备的发展和性能, 现在我们看看仅仅几年内“测试一个人类基因组的成本”的戏剧性变化。

测序成本的大幅度降低,引发了一大批新的基因工程的启动:

测序成本不断下降,各种基因工程和项目遍地开花,人类随着生物技术冲进21世纪,而21世纪也因此被称为生物世纪。

但是,“夏娃”出现十几年后,人类还是没有找到自己的先祖“亚当”……

非洲化石大爆炸的困惑

达尔文是一位性格平和、实事求是的博物学家,他喜欢观察,喜欢化石。他的名字前面的一长串各式各样的称号,都是后人添加的头衔。在《物种起源》中,达尔文甚至没用“进化”(evolution)一词,而是采用了“更改的后代”(descent with modification)一词,因为他认为,进化一词含有进步的含义,物种的遗传变化只是为了适应变化的环境,并没有进步或退步的含义。达尔文除了收集各个物种的标本,还收集了大量化石。但是,达尔文当时还无法分辨清楚这些化石,也没有条件进行统计学的分析。

瑞典“分类学之父”林奈,将现代人类命名为Homo sapiens,拉丁语意思是“智慧的人”(wise man)。19世纪,考古发现智人不止一种,很多类似智人的化石也出现了。

1856年,德国尼安德尔谷地(Neander Valley)发现第一批古人类遗骨,被命名为尼安德特人。1890年代,荷属东印度(现印度尼西亚)的爪哇岛发现亚洲直立人的化石。1920年代,中国发现周口店猿人(Zhoukoudian Sinanthropus)……

欧仁·杜布瓦(Eugene Dubois,1858-1940)是一个坚忍不拔的荷兰人,他在荷属东印度群岛经过二十多年的挖掘——当然不是他亲自动手,而是雇用了大批囚犯——终于在爪哇岛发现一种直立人的化石。他把这种猿人命名为Pithecanthropus(英语erect ape-man:爪哇直立猿人)。1950年代以后,人们把在爪哇和中国发现的这两种亚洲直立人分别命名为爪哇人(Java man)和北京人(Peking man)。

但是,正如达尔文的推测,世界上化石最多的地方在非洲。1920年代,非洲的猿人化石开始大量出土,远远超过欧洲和亚洲。1921年,赞比亚发现第一个猿人化石。1922年,雷蒙德·达特(Raymond Dart,1893-1998)被任命为南非威特沃特斯兰德大学(University of the Witwatersrand)的人类学教授,开始组建一个人类学系。1924年,达特确认,在赞比亚发现的是迄今最古老的猿人化石。1959年,在距离赞比亚几千千米的肯尼亚,路易斯·李基(Louis Leakey)发现了一个175万年前的南方古猿(Australopithecus)。这一考古发现,将非洲地区的远古类人猿的生存年代延长了大约一倍。此后的考古发现,非洲人科生物的化石年代越来越久远,分布越来越广泛。

此后的几十年里,越来越多的非洲南方古猿(Southern Ape Man)的化石大量出土,其数量之大,超出世界上其他所有地方的总和。人类起源于非洲的理论,在事实面前逐渐被世界接受。

非洲南方古猿(Southern Ape Man)的年代逐渐向前延伸:300万年,400万年……最新发现的类似黑猩猩的猿人Ardipitbecus(地猿)进一步把非洲猿人的年代延伸到560万年前的中新世(Miocene)。但是,伯克利大学计算出来的“线粒体夏娃”这个现代智人的诞生时间,仅仅不到20万年,这到底是怎么一回事?(1974年11月,露西(Lucy)在埃塞俄比亚出土,她的年龄约20岁,生活年代约320万年前。露西属于南方古猿阿法种(Australopithecus afarensis),这种古猿与现代人的关系目前仍不清楚。露西被列为联合国世界文化遗产)

化石是确凿无疑的证据,但也可能把我们引入歧途。化石给予我们认知远古历史的证据和知识,但是无法给出生物谱系(genealogy)。只有基因可以找出我们的谱系。一切都取决于这些人科生物出现的时间。

线粒体数据和模拟计算分析反复证实,现代人类从非洲进化而来,然后散布全球,取代了所有的人科生物远亲。虽然这个结论非常残酷,但是与考古学、人类学、语言学、气候学等学科的综合结论完美地吻合在一起。这一切发生在仅仅十几万年前。

更加详细的研究证明:4万年前到200万年前的尼安德特人、北京人、爪哇人、南方古猿等,现在都没有留下任何基因的痕迹,也没有分别独立进化成现代人的证据,虽然它们的形态与我们人类多多少少有些相似,虽然它们都是比现代人类更早走出非洲的类人生物,但是它们都已经彻底灭绝了。

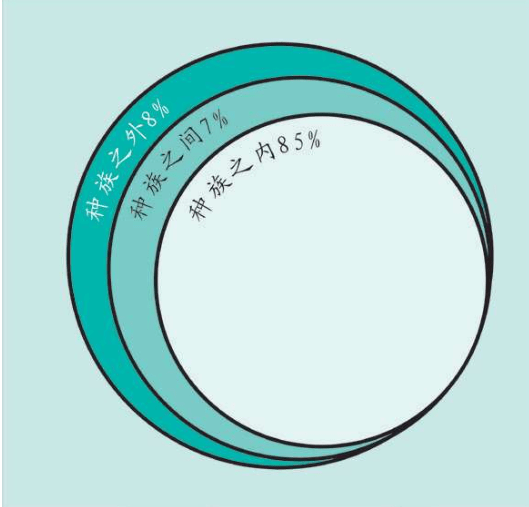

我们的祖先几万年前走出非洲,所有的遗传数据都支持这一观点。非洲的多态性是世界上最丰富的:非洲的一个村子里的居民的高度分离的基因遗传血统,就超过世界所有其他地方的多态性数量的总和。更准确地说,在我们人类这个物种的遗传多态性(genetic polymorphisms)中的绝大部分多态性仅仅存在于非洲。欧洲——亚洲——南北美洲的多态性只占很小一部分,比不上任意一个非洲村庄。

我们是唯一存留的人种,多起源说再次被证明是错误的。(图尔卡纳男孩(Turkana Boy), 1984年在肯尼亚图尔卡纳湖(Lake Turkana)出土,是世界上最完整的一具骨骼。男孩年龄11-12岁,年代150万——160万年)

但是,人类考古史上,学者们曾经并不这样认为。每一块出土的人类化石都曾引发出一场争论。在欧洲、亚洲和非洲,许多年代久远的古代遗址出土了毫无疑问的人类活动遗迹。其中出土最多的遗物是石器,因为石器容易保存下来,真正的人类骨骼却极其罕见。围绕这些化石,古人类学家研究和争论了很多年:

能人,Homo habilis

直立人,Homo erectus

海德堡人,Homo heidelbergensis

尼安德特人,Homo neanderthalensis

……

命名虽然五花八门,但是所有这些分类的定义都是根据骨骼的解剖形态,而不是以生物学意义上“彼此是否可以杂交产生健康后代,并且后代是否也能继续传承”为依据。考古学的这些分类只是为了便于研究,骨骼形态根本无法查明不同地区的人类能否成功杂交。如果能够杂交,就能进行基因交流,因为同一物种处于同一个基因库里。如果不能杂交,不同物种之间就不会交流基因,位于互相隔离的基因库中的不同的物种之间进化的道路无可挽回地分道扬镳了。

化石记录只能告诉我们早期的各种人科生物,在离开家乡之前在非洲度过了几百万年。中国和爪哇的化石,与古老的非洲直立人相似,不仅表现在体质形态上,还表现在遗址中的石器类型上。但是,毫无疑问,它们都已经灭绝了。所有的其他人科生物都进入了进化的死胡同,在最后一个尼安德特人死亡之后,它们永远消失了……

什么也找不到

在继续讲述之前,有必要介绍一下两本科学杂志。迄今为止,我们论述的故事都首先刊登在这两本世界性的权威科学杂志上,它们分别是英国的《自然》(Nature)和美国的《科学》(Science)。这两本杂志的历史地位非常特殊,几乎所有生物科学和基因科学的新发现,都是这两本杂志首先披露的,例如“线粒体夏娃”“Y染色体亚当”、尼安德特人等。在这两本杂志上发表论文必须经过非常严格的“同行评审”。

1994年,诺贝尔奖获得者沃特·吉尔伯特(Walter Gilbert)和罗布·多利特(Rob Dorit)、广濑明石(Hiroshi Akashi)在《科学》上发表了一篇奇特的论文。这篇论文的奇特在于:他们不是报道发现了什么,而是报道没有发现什么,论文的题目是《人类Y染色体在ZFY区段不存在多态性》(Absence ofpolymorphism at the ZFY locus on the human Y-chromosome)。这三个科学家希望能从世界不同地方采样的38个人的Y染色体上找到多态性,但是最终没有找到。他们感到非常惊讶,反复进行核实,结果还是找不到。也就是说,这38个人理论上来自同一个父亲。一位诺贝尔奖得主和两个生物专家,花费很大力气,发现了一个花天酒地的风流男人,他在全世界眠花宿柳,他生下的38个儿子又恰好被搜集到这场科学实验里来了。

这绝对不可能。

这个DNA区段的长度是700个核苷酸。经过一系列复杂的计算,三个研究者的结论是:这38个人的最近的共同祖先——亚当的时代,应该在0-80万年之间。这些数据没有意义,这篇论文也没有提供什么新发现,只是阻止了一些人继续研究Y染色体,避免了浪费时间和精力。

其实,早在1985年,米里亚姆·卡萨诺瓦(Myriam Casanova)和杰勒德·路托特(Gerard Lucotte)也独立发现了这一奇特的现象:在人类23对46个染色体上,只有最后一个染色体的Y染色体找不到变化。

几年之后,美国亚利桑那大学(University of Arizona)的迈克尔·函默(Michael Hammer)找到了足够的多样性,证实亚当在20万年之内,确实存在于非洲。这个结论,佐证了线粒体的研究结论:亚当和夏娃的幽会舞台,确实在远古的非洲大草原。但是,函默也没有查清Y染色体的多态性。

夏娃出现7年了,亚当还是没有任何音信。现在的世界地图无法帮助我们研究DNA和人类的迁移。人类迁移与现在人为划定的国家和行政管辖的界线没有关系,所谓的种族和民族概念完全无法代表人类的旅程。

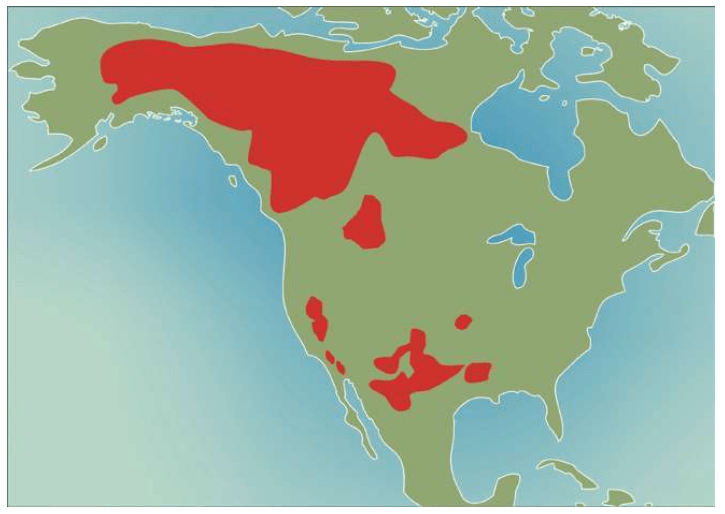

科学地论述史前历史,不能使用概括性语言,例如所谓“第一批美洲人”或“第一批澳大利亚人”,因为这类语言的潜台词是这些古人的群体当时是意见一致的群体。设想一下,欧洲的尼安德特人会不会说:“糟糕了,弟兄们,我们灭绝的时候到了,只好让克罗马农人来接替吧。”白令海峡边的亚洲人会不会说:“伙计们,现在是1.4万年前,赶紧穿越白令陆桥去美洲吧,再过2 000年这里就又变成海峡啦。”这些设想毫无可能。古人根本没有计划,他们根本不知道世界是什么样子,中东北非的农民也不可能组织有计划的欧洲殖民。

1987年,“线粒体夏娃”的谱系图出现。这个图很大,线粒体DNA样本来自147个活着的人,我们取其中的16个人的关系看一看:

16个人的16根线,反映了他们的线粒体DNA的遗传差异。两个人的DNA越相似=关系更接近=共同祖先更近=短树枝。两个人的DNA差距越大=关系更远=共同祖先更远=长树枝。最早分叉的树枝有4个非洲人,另一个早分叉的树干涵盖了世界其他地区的所有人和一个非洲人。在这根分叉的树干上,较近的枝条连接了世界上同一地区的人,例如亚洲人、巴布亚人、欧洲人。有时也会把不同地区的个体连在一起,例如中间的一枝把一个巴布亚人、一个亚洲人和两个欧洲人连在一起。非洲的树干和世界其他地区树干的早期分叉,正是非洲古老地位的证明,而世界其他地区紊乱的树干说明,每一个现存的群体的历史都有融合的烙印。

这张著名的“线粒体夏娃”图产生了巨大影响,这幅图告诉我们,遗传相关的个体会散落世界各地。在所有群体中,如果一个群体中的某一个体的DNA关系出现在另一个群体中,那么,群体作为生物学单位的传统概念就没有任何科学依据。在全世界的线粒体DNA采样中,没有找到任何“纯种人”的群体。生物学意义上,人类属于一个种,只是后来产生的语言和文化才造就了现在的世界格局。

此外,线粒体DNA谱系图的绘制,加入了时间概念。计算分析发现,所有的枝干都汇聚到15万年前的同一个点,即树的“根”。这意味着整个人类物种比许多人想象得年轻得多,关系也近得多。

关于人类起源的争论,曾经非常激烈。争论的双方都认为我们现存人类同属于一个种,起源于非洲。双方都承认有几种更早的人类,属于进化的不同中间阶段。例如,直立人在190万——80万年前出现于非洲并向其他地区扩张,因为在欧洲、中国、印度尼西亚都发现了直立人的化石。这些都是事实。对于这些问题,争论的双方自始至终都是认同的。争论双方的分歧集中在是否发生过一次源自非洲的现代人的扩散?单起源说认为新的人类在世界范围内完全取代了直立人;多起源说认为智人是直接从各地的直立人进化的,例如现代中国人是中国直立人的后裔,现代欧洲人是欧洲直立人进化的,他们都不是非洲最后一次迁移出来的现代智人的后代,他们在当地进化了上百万年。

“线粒体夏娃”的基因树,第一次将时间测度引入了年代估计,清晰地指出,所有现代人的共同线粒体祖先,生活在15万年前。这与单起源说相符,受到单起源说支持者的热烈欢迎。多起源说的支持者则很沮丧,如果现代人的共同祖先只能追溯到15万年前,那么,他们就不可能是居住在当地100万年以上的本土直立人进化的。

这场论战中,Y染色体的研发遭遇了困境,相对简单的线粒体DNA被推崇为解释人类历程的主要手段,全世界的实验室都掀起了研究线粒体的高潮,也涌现出了大量数据。但是,与Y染色体一样,线粒体DNA的研究也原地踏步不前。原因出在哪里?几乎全世界的研究者都不约而同地想到了数学。是的,原因是没有与数学结合起来。看来,必须抛弃谱系树模型的禁锢,另辟蹊径。

研究者分头积极开发相应的数学模型、数学工具、电脑程序……

血型开始的分子探索

人类多样性的研究,直到20世纪依然局限于肉眼可以看到的差异。欧美的生物统计学家收集了全球各个角落的不计其数的人类体质数据,形成科学探索的一个新领域:体质人类学。从化石到石器,无穷无尽的分析数据持续增多,但是,学者们仍然找不到归纳统一这些不断积累的海量数据的新的理论。

人们逐步意识到,肯定是某种遗传学的因子决定了人类的形态,也许是成千上万个基因的变化,导致了人类形态的千差万别?人类多样性研究中,遗传变异是关键,因为只有遗传变化才可以导致实质的进化。只有通过基因的研究,才能查明两个个体是否属于同一个种。

血型,因为最先被认为是基因的载体而最早进入了分子层次的遗传研究。

血型研究的最初目的是治病救人。1628年,意大利第一次记载了输血。由于很多人死于输血后严重的副作用,所以意大利、法国和英国先后禁止了输血。此后,试验停止了两个世纪。19世纪中期,为了解决产后常见的致死性出血,人类又开始了输血,但仍然经常发生输血不良反应甚至输血致死。这时,科学家开始意识到,血液类型的不同可能是问题的症结。

1875年,法国生理学家列奥纳多·拉罗瓦斯(Leonard Lalois)发现了一种血型和另一种血型反应的本质。他把不同动物的血液互相混合起来,发现血细胞会凝集起来,并常常破裂。

1901年,奥地利细菌学家卡尔·兰德施泰纳(Karl Landsteiner)终于找到了真相,他发现了第一个人类的血型系统,他把人的血型分成A、B、AB、O型,简称ABO血型。当献血者的ABO血型与接受输血的病人相符,就不会有不良反应,如果不相匹配,细胞会凝集并破裂,从而导致严重的不良反应。

从遗传学角度来看,在一个多世纪之前,卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型是人类第一次知道自身的多态性(polymorphism)。此后又发现了40多种血型,使用最多的仍然是兰德施泰纳发现的ABO血型。

人体组织的多态性更是数不胜数,器官移植就是一个例子。移植心脏、肝脏、肾脏或骨髄等器官时,为了避免排异反应,捐献者和受赠者的组织必须匹配。现在,病人不会因为找不到合适的血型匹配等待输血,但是,为了找到一个匹配的心脏或肾脏捐献者,却往往需要等待几个月甚至几年,很多患者在等到合适的匹配器官之前就死去了。

在兰德施泰纳研究成果的基础上,瑞士人路德维克和汉卡·赫希菲尔德夫妇(Ludwik & Hanka Herschfeld)在第一次世界大战期间采集了更多的血型,他们不仅试图深入了解血型,甚至想了解人类的遗传。当时的血型采样分析比较困难,但作为军医的他们有条件采集到很多血型样本。

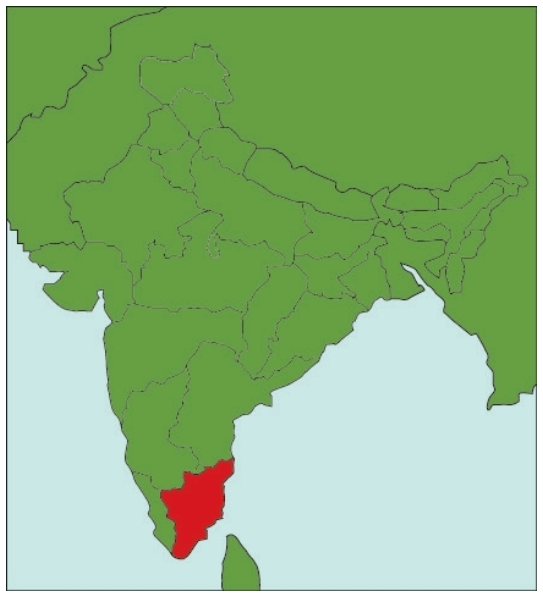

1919年,路德维克和汉卡·赫希菲尔德夫妇的论文发表在英国权威的医学期刊《柳叶刀》上。他们认为,A型和B型是“纯种”人类血型,其他的血型的人类都是“混血”,在世界各地的频率不同。赫希菲尔德夫妇的理论被部分接受了,但是却无法解释A型和B型的起源。他们的论文宣称,A型在欧洲北部特别常见,B型在印度南部频率较高,因此认定人类肯定有两个起源。

1930年代开始,在赫希菲尔德夫妇的研究基础上,美国人布莱恩特(Bryant)和英国人穆兰特(Mourant)在世界各地采集血样。经过30年的长期努力,这两个科学家及其团队从几百个人群中采集了数万份血型样本,甚至包括死去的埃及人——木乃伊。1954年,穆兰特从非常分散的血型分布中,归纳整理出人类生物化学多样性的错综复杂的分布形态。他们两人所做的这些基础工作,在20年之后开启了现代人类遗传学时代,但在当时却是一团乱麻。根据血型找出人类的种族和分类的道路似乎走不通,但是又似乎很有道理和根据。

这时出现的两个结论,彻底否定了从血型寻找人类遗传的错误道路。一个结论来自美国生物学家列文庭,一个结论来自“遗传学之父”费希尔的两个学生。人们把这两次大的转变,称为遗传学上的两个大型炸弹。

两个大型炸弹

人类具备考察DNA能力的时间不长,分子遗传学直接研究DNA的能力出现仅仅20多年。此前,人类只能用间接的方法研究变异,主要研究对象是DNA编码构成的蛋白质。1901年,人类发现了第一种亚细胞蛋白质——血型,第一次定义了遗传差异。1960年代,美国的统计学与遗传学结合,研究发现了许多个体的根是遗传的,这个根就是蛋白质多态性(protein polymorphism)。达尔文收集了大量有趣的证据证明他的进化理论,但是达尔文没有进行直接的统计学显著性的任何实验,他的各种结论长期停留在外在的观察分类上。

理查德·列文庭(Richard Lewontin,1929-,通过数学手段研究群体遗传学(population genetics)和进化理论)是几个大学的兼职教授,必须四处上课。他在从芝加哥到路易斯安娜的巴士上,用统计学分析计算证明现存人类属于一个种,亚种分化不存在,种族不存在。从此,群体遗传学(Populationgenetics)诞生了。

1970年代,欧洲的一批科学家尝试用数学方法解决遗传学问题。费希尔的两个学生,遗传学家卡瓦利·斯福扎(Cavalli-Sforza)和安东尼·爱德华(Anthony Edwards)经过20多年合作,不是参照外在的形态数据,而是根据内在的多态性,计算绘制出了一棵与众不同的谱系树。他们的数据来自全球的15个群体,在不可胜数的无数种多态性中,他们采用简约(parsimony)方式筛选出几十种典型多态性数据。从此,计算遗传学(Computational biology)诞生了。

列文庭和斯福扎的研究成果,激起巨大反响,他们的结论与我们以前的猜测相反——人类的关系原来如此互相接近。列文庭的统计分析发现,如果人类确实进化了几百万年,为什么人类的“种族”之间没有发生显著的遗传变异?斯福扎的各种谱系树,一个又一个分支都向同一个主干的根部靠拢。其他科学家参照他们的新方法进行了更多的分析计算,都得出类似的结论:

群体遗传学发现,所有人类属于一个大家族。

计算遗传学发现,各个群体指向同一个主根。

于是,一个共同的疑问产生了:人类是不是有一个共同的先祖?

千变万化的肤色和外观区分了各种人,但是我们身体内在的遗传数据悄悄告诉我们,我们之间的差异并不像想象的那样大。那么,我们互相接近的程度到底有多大呢?1970年代早期,蛋白质的数据无法解答这个疑问。1970年代后期,DNA的测序技术得到的各种基因数据令人瞠目结舌。

1977年,美国哈佛大学的沃特·吉尔伯特(Walter Gilbert,1932-)和英国剑桥大学的弗雷德里克·桑格(Frederick Sanger,1918-),分别独立开发出两种DNA快速测序方法。这是一个巨大的进步。其中,弗雷德里克·桑格的方法适合实验室而获得广泛运用,最终引导人们尝试开展基因组的大规模测序,引发了人类起源和多样性认识的一场革命。

1980年代,被DNA测序技术武装起来的擅长统计学的群体遗传学家,深入他们的前辈不敢想象的多样性和多态性的数据海洋里,用硅谷的最新电脑技术和不断升级换代的软件系统开始了新的探索。

1980年代,分别面向女性DNA和男性DNA的探索开始了。加利福尼亚大学伯克利分校的阿伦·威尔逊研究只在母女之间代代传承的线粒体DNA;斯坦福大学的卡瓦利·斯福扎研究只在父子之间代代传承的Y染色体的遗传标记。这两套办法的成功运用勾勒出人类的早期迁移过程,并且发展出一批新的工具和方法学,可以破译我们的DNA记录的历史信息。

生物学,尤其是遗传学,正在转换为一种大规模的计算科学。

现在,我们一起回顾一下这段崎岖不平的科学研究的道路。

勇敢的列文庭

根据其他学术组织和学者收集整理的大量血型资料和蛋白资料,理查德·列文庭尝试不带任何偏见地验证人类的“种族”。列文庭当时打算分析计算人类的遗传数据,从互相差异很大的人类“种族”数据中,看看能否找出不同种族存在的统计学证明。也就是说,他打算直接验证“分类学之父”林奈和美国体质人类学会的会长库恩提出的所谓“人类亚种”的真实性。林奈和库恩是两个世界级权威,列文庭当时并未打算否定权威。如果人类遗传的多样性确实导致了不同种族的明显差异,那么林奈和库恩就是正确的。

1950年代,列文庭用自己擅长的统计学知识计算分析过遗传变异,尤其是果蝇的遗传变异;1960年代,列文庭又找到了统计分析各种蛋白差异的新模型;1970年代,列文庭在这次长途巴士旅行中,希望用他的新数学模型检测血型和蛋白等人类数据。

列文庭后来这样描述他的分析过程:

……我想用纸写下答案……为新的一期《进化生物学》(Evolutionary Biology)杂志提供一篇文章,内容并非人类遗传学,而是生态学(Ecology)。我希望定量测度(人类)多样性……我必须坐巴士前往印第安纳州的布鲁明顿(Bloomington)。我有一个习惯,坐火车或巴士的时候写东西。我必须写出这篇文章,所以我上车的时候带着Mourant的著作和一个plnp计算表(计算多样性的一种数学表格)。

他的这次巴士旅行,成为人类遗传学的一个里程碑。列文庭把他的新数学模型,与研究动物和植物地理分布的新学科——生物地理学(Biogeography)结合起来,因为正是地理分布的不同定义了所谓“种族”。

此前,列文庭自己也曾根据地理上的“血统”粗略划分了人类:

高加索人(Caucasians ,欧亚大陆的西部)

黑色非洲人(Black Africans,撒哈拉以南的非洲)

蒙古人(Mongoloids,亚洲的东部)

南亚土著(South Asian Aborigines,印度的南部)

美洲人(Amerinds,美洲)

大洋洲和澳大利亚土著(Oceanians and Australian Aborigines)

他作出的上述的假设分类,已经非常合理,既区分了主要区域遗传差异,又涵盖了广大的不同群体。然后,他根据血型和蛋白等大量数据,分析计算人类的这些“种族”分类是否真实存在。但是,就是在这次长途旅行中,列文庭的严谨的统计学计算结论,却推翻了他自己假设的上述“种族”分类——92%的多样性在群体间无差别,只剩下8%的多样性有所差异,但是仍然不足以成为另外一个不同的物种或亚种。这个结论,正是科学界必须否定和摒弃的“现代存在亚种分类”观念的一个令人震惊的证明:现存人类属于一个种,亚种不存在,种族不存在。

关于这个结论,列文庭写道:

我没有想到,真的没有想到。即使我有种族偏见,我也认为种族差异不会很大。这个观点有一个事实依据:很多年以前,我和我妻子到(埃及)卢克索旅游,她在大厅里与一个埃及人闲聊。那个人说,他好像曾经认识她。我的妻子坚持说:“不,先生,你把我错当成什么人了。”最后那个埃及人说:“好吧,对不起,可是我确实觉得你们长得都是一样的。”这件事,对我的思想影响很大。他们与我们确实差别不大,我们都是相似的。

列文庭自己假设的“种族分类”错了,他的发现还证明了世界分类学之父林奈和人类学权威库恩也都错了。因为否定了世界权威,他也获得了“勇敢的列文庭”的称号。

关于人类多样性的争议似乎无休无止,种族主义者们总是声称人类之间存在多样性差距。但是列文庭认为,即使在同一个族群之内,依然存在少量的遗传差异,但是这种差异不足以使人类变成不同的亚种。列文庭最喜欢给人们举这样一个例子:如果发生核战争,人类大部分灭绝了,只有肯尼亚的基库尤人(Kikuyu),或者南亚的泰米尔人(Tamils),或者印尼的巴厘岛人幸存下来,在他们中间仍然可以找到至少5%的基因差异。这是对种族主义“科学”理论的彻底否定,对达尔文理论的全力支持。

奥地利医生费利克斯-利特尔-冯-卢尚(Felix Ritter von Luschan ,1854-1924)发明了一种仪器和皮肤颜色检测方法,叫作冯——卢尚肤色度(von Luschan chromatic scale),他把人的皮肤颜色分为36个度。这种方法是20世纪前半个世纪最流行的皮肤测度方法,被作为种族主义者区分人类“种族”的最主要依据

列文庭后来反复核算了血型和蛋白等数据,证明自己的结论是正确的。列文庭的这些成果否定了种族理论,给出了“人类作为一个物种走出非洲”的基本线索,但是还是没有解答人类走出非洲的旅程的细节。

引起进化的三个力量

在寻找人类来源的道路上,人类曾经走过太多的崎岖弯路:骨骼、血型、蛋白、种族、多样性……骨骼无法区分种族,血型也无法区分种族。人的分类是否有意义?遗传学能否解释人类的多样性?而且,直到现在,研究者们依然没有找到我们的男性先祖亚当。

1990年代,人们已经知道引起“进化”的力量非常简单,只有三个。

最主要的力量是基因的突变(mutation)。

没有突变,就没有多态性(polymorphism)。每一代人的每一个基因组(genome,又称染色体组)大约产生30个突变。换句话说,每个人身上都有30个突变,使得他们和自己的父母不同。突变是随机发生的变化,是在细胞分裂过程中,基因复制出现的错误。这和我们买彩票中大奖或不中奖是一个道理。

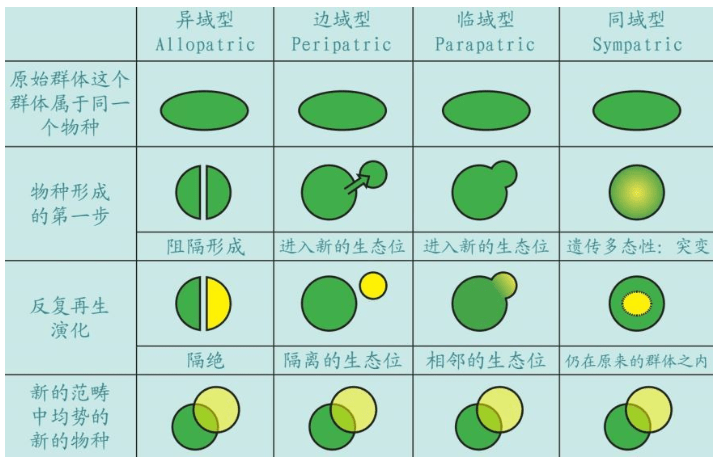

根据基因理论,物种的形成大体上有四种模式。其中异域型的典型例子是澳大利亚,在大洋隔离的大陆,许多物种独立演化。边域型和临域型是“姐妹物种”,例如高山或河流阻隔群体,分别演化。同域型包括同一地域内发生的基因突变等,例如人科动物很多物种包括人类,都在非洲地区发生了基因突变

第二个力量是选择,尤其是自然选择。

这个力量曾经使达尔文非常激动。这个力量在智人(Homo sapiens)的进化中是非常关键的角色,对其他动物的作用也很大,例如在寒冷的气候下,皮毛比较多的动物后代生存的机会就超过皮毛较少的后代。进化使得我们感知功能更强,文化更发达,也曾经使得我们直立起来、学会说话、大拇指与其他四指分开……没有选择,我们和500万年前的先祖没有什么差别。

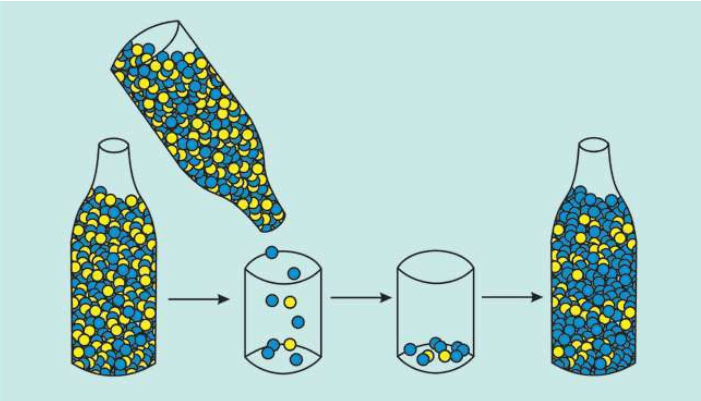

第三个力量是遗传漂变(genetic drift)。

如果我们抛一枚硬币1 000次,正面和反面的机会是50∶50。但是我们抛10次,正面和反面的机会可能是50∶50或60∶40或70∶30。这是少量采样中的随机事件。假设人类遗传是这样的“事件”,一个比较小的人群中发生类似抛硬币的现象,下一代的变化从50%突然增大到70%,那么,仅仅几代之后,这个人群就会出现显著的改变。这种漂变,对一个小的人群的基因频率会产生巨大的影响。

这三种力量的综合,导致了今天的遗传形态令人眼花缭乱的巨大阵列——难以计数的多样性和多态性。仅仅认识到生物化学层次的多样性和基因的作用,还远远不能真正认识人类的多样性和人类的迁移。

继列文庭的第一个大型炸弹之后,现代遗传统计学的奠基人费希尔的两个学生——斯福扎和爱德华兹引爆了第二个大型炸弹,从而彻底否定了从血型研究人类遗传的错误道路。

斯福扎(Luigi Luca Cavalli- Sforza,1922-),一个数学天才,意大利的医学博士,通过研究细菌和昆虫的进化给遗传研究带来了新的思路,使人类最后找到了亚当。列文庭是杜布赞斯基(Theodosius Dobzhansky,1900-1975)的学生,斯福扎的大学老师也是杜布赞斯基的支持者。这两个大型炸弹的制造者,都与当年著名的果蝇实验有关系。1950年代,著名的果蝇遗传学家特拉沃索(Buzzati Traverso,1913-1983)曾经用昆虫研究遗传。历史上,无论孟德尔的豌豆实验还是特拉沃索的果蝇实验,都太简单了,仅仅揭示了基因作用的可能存在。这种谁也没有亲眼看到的“基因”,后来又被复杂化了——统计学、概率论、生物地理学……都对遗传学和基因做出了过度的“贡献”。

斯福扎原来是一名医学院的学生,他后来离开医学,转向遗传研究。在果蝇变异和医学这两种似乎无关的背景知识下,斯福扎开始研究血型多态性(后来,这些研究被遗传学家称为“古典”多态性),希望搞清楚现代人类之间的关系。这项工作起始于1950年代,那时还是遗传学的先驱时代。与大部分遗传学家相同的是,斯福扎也采用迅速发展的生物化学技术分析基因变异。但是,与其他人不同的是,斯福扎运用了数学,尤其是统计学——最为实事求是的一个数学分支。变幻缤纷的多态性产生的杂乱无章的数据,如同浩瀚的数据大海,必须有一套条理清晰、前后连贯的理论框架才能厘清头绪。这里,只能求助于统计学。

基因的变异,乍看起来是随机的、互不联系的,许多组类似的变异堆积在一起。如何才能从这些杂乱无章甚至乱作一团的数据中找出多样性产生的机制?当时,人类已经研究积累了几十年的丰富的个体信息数据(例如不同血型等)。现在,生物遗传学必须与数学,更确切地说与统计学结合了。费希尔及其学生们,从此开始成为遗传科学中的主角,最后大型计算系统被引进了遗传科学。

一开始,斯福扎和爱德华兹一起进行了综合数学分析。当时还没有电脑,他俩用早期的打孔卡计算机完成了这项工作量巨大的综合分析工程。通过对多个遗传系统数据的分析计算,过去那些貌似有道理的考古学和人类学的研究结果都被排除了。

大部分生物学家无可奈何地把大自然多样性的根本原因归结为自然选择,人类的多样性当然也不例外。过去人们认为,人的外形到鼻子的形状都是“正常”的选择结果,只有一些遗传疾病是“不正常”的。1950年代,在美国工作的一个日本科学家木村资生(Motoo Kimura,1924-1994)进行了一些遗传学计算,他采用的方法是处理气体弥散(扩散)的数学。木村资生发现,人群中的遗传多态性有时源自漂变。他还得出了更加令人兴奋的结论:遗传基因的变化频率是一种可以预测的速率。进化选择的研究难点正是速率。进化变异发生的速率,完全取决于选择的强度——如果遗传变异体是非常适应的,就会加快变异发生的频率。但是,我们不可能通过实验测量选择强度,所以谁也无法预测变化速率。在抛硬币的例子里,如果硬币正面是一个基因变异,硬币反面是另一个基因变异,速率从50%加速到70%的“一代人”理应非常强烈地选择正面。但是,事实并非如此。正面增加到70%的“一代人”如果不被接受,就毫无意义。

木村资生认为,大部分多态性也是这样。它们有效地规避了选择,在进化中呈现“中性”——不受整体采样误差的漂变的影响。这个观点在生物学家中引发出一场大辩论。木村资生和他的支持者们认为,几乎所有的遗传变异都与自然选择无关,但是更多的生物学家继续支持达尔文的选择理论。

这种“中性进化”的新观念,解决了曾经在血型分类多样性研究中困扰几乎所有人的一个巨大难题——越算越多、累积增加的海量数据。人类找到了一个新途径,基因的研究出现了转机。

在论述这条新的道路之前,我们需要首先回顾和感谢一位中世纪的智者。

奥卡姆的威廉(William of Ockham,1288-1349,生于奥卡姆(Ockham))是一个奇才,他刻板地逐字诠释亚里士多德的格言:上帝和大自然绝对不做任何多余的事,总是付出最少的努力。这位被称为“奥卡姆剃刀”的学者抓住一切机会与别人辩论,解释他的诠释。他说过一句著名的拉丁语格言:

除非必要,不做多元的假设。

Pluralitas non est ponenda sine necessitate(拉丁语)

Entities should not be multiplied beyond necessity(英语)

这是对宇宙的一种独特而冷静的哲学诠释,一种简约的观念。

在现实世界里,如果每一个事件的发生都有特定的概率,多个事件具备多种不同概率的话,复杂的事情并非不大可能是简单的——这就打开了通过易于理解的各个部分,进而全面了解复杂的整个世界的大门,虽然喜欢简单有时似乎有些荒谬。比如说,我们要从迈阿密飞到纽约,但是我们想途经香港,这是难以置信的荒谬。虽然这种旅程安排极其荒谬,但是我们探索混沌无知的科学世界时,我们的出发点经常出现荒谬的安排,不仅并非不可能,而且可能性很大。

我们怎么知道大自然总是选择最简约的途径?

我们怎么能够相信“简化即是自然”的格言?

总而言之,大自然喜欢简单甚于喜欢复杂,尤其当事物是变化的。例如,一块石头从悬崖落下来,将在重力的作用下直接从高处下降到低处,仅此而已,不会途中转道香港去喝茶。这样一来,如果我们承认大自然变化的趋势总是选择从A点到B点的最短路径,那么,我们就有了一个可以推断出过去的理论。

这是一场飞跃。人们终于认识到:我们只要观察现在的人,就可以发现过去发生的事情。

从效果上看,简约理论为我们提供了一个哲学的时间机器,使我们得以返回早已不复存在的时代,四处探索和欣赏。这个机理,令人陶醉。其实,达尔文也是这个理论的一个懵懵懂懂的早期附和者。赫胥黎(Huxley)曾经批评达尔文本人对于自己的信仰也是稀里糊涂的,他说:“natura non facit saltum(拉丁语:大自然不会产生飞跃)。”

1964年,第一次将这种简约原理有条有理地运用于人类分类的科学家,正是斯福扎和爱德华兹。他们两个人在20多年的合作研究中,树立了两个里程碑式的假设,这两个假设后来都用在了人类遗传多样性的研究上。

第一个假设:遗传的多态性是可预测的(正如日本的木村资生提出的),亦即它们是中性的,频率的任何差异都来自漂变。

第二个假设:人群之间的正确关系必定遵从Ockham规则(奥卡姆剃刀),亦即导致大量数据产生必需的变异的步数,必须最小化才能找出答案。

从这两个假设出发,他们创建出所谓的“最小化进化”方法,然后用这种方法推导出人类群体的第一个谱系树(family tree)。这个树转化自一套图表,不同的人群与图表的某一部分关联,基因频率越接近,图表中的位置也越接近。

斯福扎和爱德华兹检测了世界各地的15个人群血型频率,用电脑分析了频率检测结果——非洲人之间的差异最大,欧洲人和亚洲人之间频率比较集中。这是人类进化历史中的一个激动人心的清晰证据。斯福扎说,这个分析“只是找到一些感觉”(made some kind of sense)。此外,这个分析结果反映出基因频率的相似性:随着时间的推移,频率呈现有规律的变化。

欧洲各个人群之间的接近程度,远远超过欧洲人与非洲人之间的接近程度,这意味着欧洲人离开非洲的时间,远远早于欧洲人自己开始多样性变化的时间。

斯福扎和爱德华兹还研究出以基因频率为基础的许多种分析人群关系的方法,但是,他们始终广泛运用简约(Parsimony)的原则。700年前的哲学家奥卡姆的思想,指导现代的人类研究走上了一条新的道路。这种全新的人类分析方法,甚至可能计算出人类分离的时间。分离也可称为分叉,即不同的族群或谱系分开的点位(出现永久性突变)。这些分离点或曰分叉点的时间间距是一种生物钟,可以反向推算出人类的旅程。

1971年,斯福扎和“遗传学之父”费希尔的另一个学生沃尔特·伯德默(Walter Bodmer)合作完成了一些新的估算:

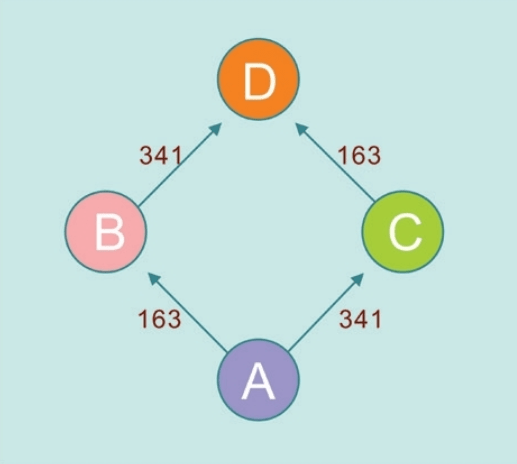

4.1万年前:非洲人和东亚人分离。

3.3万年前:非洲人和欧洲人分离。

2.1万年前:欧洲人和东亚人分离。

但是,他们无法确定自己的假设是否真实。此外,他们仍然没有对人类的起源给出一个清晰明确的答案。现在,需要一种新的数据了。

从蛋白看到先祖的影子

血型被否定了。那么,用什么来研究人类的遗传呢?起初人们认为,另外一种途径是研究蛋白。很多科学家曾经认为,血型不是遗传的原因,蛋白才是遗传的原因。在这条道路上,人类也走过另一段弯路。

加利福尼亚理工学院的艾米尔·朱科康德尔(Emile Zuckerkandl,1922-,和鲍林首先提出了“分子钟”的概念)是出生在奥地利的犹太移民,他一生的大部分时间都在顽强地专注于一个问题:蛋白质的结构。1950-1960年,朱科康德尔开始与诺贝尔奖的获得者,美国生物化学家莱纳斯·鲍林(Linus Pauling,1901-1994)一起工作。

朱科康德尔研究携带氧气的分子——血红蛋白(haemoglobin)的基本结构。他选择这个对象进行研究的原因是血红蛋白非常丰富,易于提纯。更加重要的是,每一种现存的哺乳动物的血液里,都能找到血红蛋白。

任何蛋白质,都由氨基酸(amino acids)的长长的序列构成,每一种蛋白质中,这些小小的氨基酸“分子建筑单元”的序列都是独一无二的。蛋白质总是扭曲着呈现出不同的形状,如果其他蛋白质插进来,它们就会呈现出不同的功能和反应。蛋白质的惊人之处在于:虽然五花八门的蛋白质的形状不同,功能各异,但是这些形状和功能全部取决于氨基酸的序列。总共只有20个氨基酸,却构成了无数种不同形状和功能的蛋白质。

朱科康德尔在氨基酸中发现了一种有趣的形态。首先,他破译了不同的哺乳动物的血红蛋白,发现它们都是类似的。而且,越是亲缘关系接近的哺乳动物,这种共同性越明显。

人类与大猩猩的血红蛋白基本相同,只有2个差异;人类与马也只有15个氨基酸不同。朱科康德尔和莱纳斯·鲍林猜测,这些分子可能是某一种分子钟(molecular clock),记录了随着氨基酸的数量的变化,某一共同先祖距离现在的逝去时间。

1965年,他们发表了这些发现。

他们把分子视为“进化历史的文件”。分子结构上谱写的形态,甚至可以让我们看到先祖本身,只要我们用“奥卡姆剃刀”把氨基酸的变化历程刮得仅剩下最少,就可能上溯到起始点。也就是说,我们的基因,写出了一部历史文献。

分子,实质上是我们的先祖留下的时间胶囊(time capsules),我们要做的事情仅仅是读懂这些时间胶囊。朱科康德尔和鲍林认为,蛋白质并非基因变异的终极来源,DNA才是基因变异的终极来源,DNA实质上构成了我们的基因——DNA为蛋白质提供编码,所以最好研究DNA本身。只有DNA一个途径,能够解释和区分人类的多样性。

基因不在血型里,也不在蛋白里,基因在DNA里。

现在我们终于知道,现代人类在将近20万年里出现了如下的演化。

19.5万年前,突变形成新亚种(生物学意义)。

16万年前,再次发生演化(解剖学意义)。注:长者智人可能只是一小群混血种群。

6万年前,带着免疫系统——宗教——艺术——语言等装备走出非洲。

这个过程可称为人类的旅程,并非人类的起源。但是,当时的科学家们并不知道,他们仍然深陷在艰难的科学探索中。

打捞湮灭的先祖

血型、蛋白、DNA,遗传基因研究的战场不断转换。

发现DNA双螺旋结构的两个诺贝尔奖得主之一的克里克发现,遗传信息的单一方向流动顺序是DNA-RNA——蛋白。虽然人们曾经把这个顺序的方向完全搞颠倒了,但是积累的研究成果还是有用的。1980年代,人们发现分子生物学领域开发的新工具可以借来处理群体多态性,从分子序列数据估算出各种时间,直到回答一个古老的问题——人类的起源。

分子生物学家面临的难题是DNA信息复制的特性。我们的基因组(genome,又称染色体组)携带构成人体的全部编码,其中还有很多DNA的作用不明。这个基因组有两套复制品存放在两组染色体里。染色体里存放这些遗传资料的“字符”核苷酸(nucleotides)的数量大约30亿个。解决的方法只能是找到直截了当读懂这么多文件的办法。但是两套染色体使问题更加复杂。精子进入卵子时,父亲的基因组和母亲的基因组以50∶50的比例混合形成一个新的基因组。而且,每一代都要产生一个新的基因组。从生物学角度来说,性就是产生一个新基因组。性产生新基因组的重新组合,称为遗传重组(genetic recombination)。两套染色体从中间分开,再次黏附到另外一半染色体上,构成新的染色体。分裂——复制——分裂——复制……有时甚至形成荒诞不经的奇怪的染色体。这也许是一件好事,因为环境变化了,我们也要变化应对。

那么,分开后再重新聚合在一起的染色体,是否与原来的染色体不同?它们是一模一样的复制品吗?答案是不一样。新的染色体绝对不一样,它们在整个链条上的很多地方都不一样。原因很简单,染色体原本就是复制品的复制品的复制品的复制品……根本不存在绝对完全一模一样的两条染色体,随着时间的推移,复制机器中产生的少量随机差异也被复制,突变(mutations)产生了。(染色体之间产生的差异,称为突变。在英语中,突变(mutations)是一个单词,变异、变化和差异又是不同的其他单词,这些单词的含义并不相同。在中文里,这些单词的含义非常接近,往往被忽视(尤其是突变一词))

染色体上,大约每1 000个“文件夹”核苷酸中存在1个突变。这个突变是两个染色体的差异。因此,当父亲和母亲的染色体结合时,每一个新的基因组——婴儿也是不同的。同一个DNA片段,就是这样和多态性联系起来了。这种多态性的产生机制,对于进化是一件好事,但是却使得分子生物学家的人生变得异常艰难。重组使一个染色体上的每一种多态性都是独一无二的,都与任何其他染色体不同。随着时间的推移,多态性重组——重组——重组——重组……几百代或几千代之后,这些染色体的那一个共同先祖的多态性就会完全丧失。这被称为湮灭。

由于重组(又被称为湮灭重组)带来的变异,使分子钟也无法使用,因为分子钟可能高估或低估了我们的共同先祖的存在时间。也就是说我们后裔染色体完全变了,先祖的痕迹消失了。我们找不到先祖,也无法用“奥卡姆剃刀”刮掉多态性的形态——与我们的不复存在的先祖的染色体相比,我们根本不知道发生了哪些变化。

寻找亚当的道路,再次遇到困难。

1980年代,人类在细胞里发现了一个小的结构:线粒体(mitochondrion)。2000年代,人们终于知道,线粒体是十几亿年以前第一批复杂细胞进化过程中留存下来的一类细菌。也就是说,我们的单细胞先祖们曾经吞噬了一种古代细菌,因为这种细菌在细胞内部可以生产能量,最后,这种被吞噬的古代细菌从一种“寄生虫”演变成一座亚细胞能量工厂(sub-cellular power plant)。非常幸运的是,与细菌的基因组类似,线粒体基因组(mitochondrial genome或者mtDNA)只有一套复制品,也就是说,它们不会重组。光明和希望再次出现。

细胞核基因组里,大约每1 000个核苷酸里就出现一个多态性,比例比较少。而在线粒体基因组里,大约每100个核苷酸里就出现一个多态性,比例要远远大得多。在进化对比中,我们希望找到尽可能多的多态性,因为每增多一个多态性,都会增大我们区分两个个体的能力。打个比方:如果我们仅仅测定一个多态性,具有两个类型,类型A和类型B,我们可以把这个多态性归纳为两个类型,仅仅用变异A或变异B来表示。如果我们在两个变异上,分别看到10个多态性,问题好办多了,因为多个个体具备完全相同的变异组合的可能性很低。换句话说,找到的多态性越多,就可以找到推断人群关系的更有意义的形态——线粒体DNA(mtDNA)的多态性比细胞核基因组的多态性增大了10倍,这里正是观测的好地方。

为什么多态性越丰富,表示的年代越长?

让我们再次回到前面假设的古代村庄。为什么这个村庄里,每一户人家的祖传的鱼汤配方改变了?因为每一代都有一个女儿少量改变了鱼汤的成分,随着时间的推移,这些小小的差异造成鱼汤的多样化更加丰富。累积的变化时间越长,鱼汤的种类更加分离,我们在鱼汤里看到的差异也就越多。

艾米尔·朱科康德尔研究蛋白质时提出的“分子钟”,与此道理相同。从DNA差异的角度来看,对于一个特定的群体,这个群体存在时间越长,遗传差异累积越多。反过来看,如果我们发现一个群体的遗传差异越多,即可推断这个人群的存在时间越长。人类进化树的所有分支的进化速率都是相同的,无论是在走出非洲之前还是之后。这就是非洲的多样性数量巨大的原因,“非洲的人类历史最古老”这一结论也由此确定。由于进化的速率相同,我们还可以对比每一个进化分支的差异数量,从而得到人类进化的各个分支的大概时间。

无论是推算人类的共同祖先,还是推算人类的各个分支,都可以采用相同的速率。也就是说,世界各个群体的进化速率完全相同,无论是非洲草房里的牧民,泰国渔船里的渔民,还是巴西草原上的猎人,距离单一的共同先祖的时间都是相同的。世界各地的各个群体之间的区别,仅仅是不同群体基因变异的数量及其表达(多样性和多态性)。

现在我们终于知道,距离单一的共同先祖的时间大约15万年。“夏娃居住的非洲伊甸园在哪里”这个我们一直希望得到答案的古老问题本身就是错误的,这个问题没有答案,因为非洲生活着无数的女性。所以,正确的问题是:非洲的哪一些人群(群体)仍然保留着距离我们的遗传学先祖最接近、最清晰、最明显的痕迹?在这些群体里,保留着追踪到“夏娃”的一种直接的线粒体的关联。而在其他各大洲,这些遗传信息随着人类的旅程,越来越少,甚至看不清楚了。

姗姗来迟的亚当

“夏娃”找到了:15万年前,在非洲。

但是,这是不是唯一的“夏娃”?非洲是不是唯一的伊甸园?

这个“夏娃”,确实是根据线粒体DNA(mtDNA)上溯推算出来的人类谱系树(family tree)的根。我们所有的人都分享着她一个人的线粒体,这是确凿无疑的。但是,我们需要另外的佐证。我们有23对染色体,其中22对染色体随着一代又一代的重组,携带的信息从人间消失了:多态性湮灭了先祖的影子。这22对染色体,构成我们基因组的主要部分。也就是说,我们基因组的大部分,对于上溯和追踪先祖毫无用处。在人类的23对染色体中,最终证明只有最后一对染色体是个无价之宝。这一对染色体的作用是决定下一代的性别,所以被称为性染色体。这个染色体叫Y染色体,和线粒体一样,可以上溯和追踪我们的先祖。

线粒体DNA相对比较简单,它是远古时代的一个寄生细菌,其基因组与遗传染色体基因组不同。Y染色体相对复杂一些,它的遗传与众不同,女性后裔是一个X和一个X染色体配对,男性后裔是一个Y和一个X染色体配对。这个Y染色体只能由父亲传承给儿子,然后进行细胞的分裂——复制——分裂——复制过程。无论经历多少代,都不会因为多态性而从人间消失,亦即无法湮灭父系祖先的影子,这个特点与仅仅经由母系遗传的线粒体DNA的性质一样。

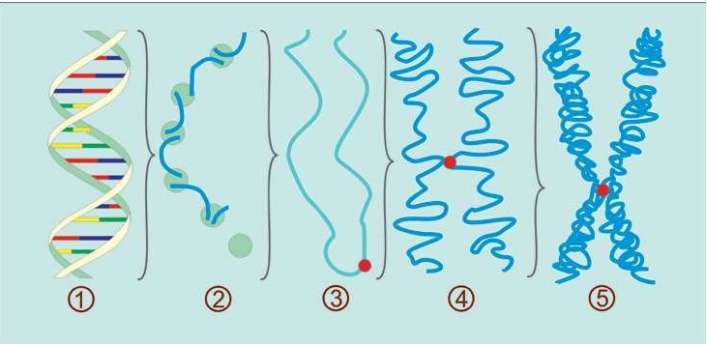

我们如果“放大”观察染色体的结构,就可以看到:紧紧的“严密包装”使得大量DNA可以存放在很小的细胞核里

1.在一个真核细胞的细胞核里,有一定数量的染色体。上图是复制的人类染色体

2.在最致密的时候,复制的染色体“严密包装”成为X形

3.当我们把染色体像一根纤维丝一样打开时,染色体像一个螺旋弹簧构成的空心管子

4.在这个螺旋弹簧一样的结构中,包括一个长长的DNA分子(蓝色),这个DNA分子包裹着的各种蛋白(紫色)

5.每隔一个规律的间距,DNA分子就围绕一个组蛋白(histone)的核心绕两圈。这种结构好像一条“珠子项链”,其中“项链”是DNA,“珠子”是核小体(nucleosome)

6.DNA分子本身是两条链,缠绕成为双螺旋结构

Y染色体和线粒体DNA的另一个区别是大小:线粒体DNA比较小,大约1.6万个字符(核苷酸);Y染色体大得多,大约6 000万个字符(核苷酸)。也就是说,在漫长的历史中,Y染色体的长长的链条上,可能发生复制错误(突变,mutations)的部位的数量比线粒体DNA多了几千倍。Y染色体不参与精子和卵子形成新基因组的过程(重组),否则,我们既不能仿照朱科康德尔和鲍林的密码破译,也不能利用“奥卡姆剃刀”——乱码无法破译,先祖也就找不到了。难道我们的体内存在一种抵抗重组的势力?这不是与产生多样性以适应外界环境的变化趋势互相矛盾吗?是的,我们体内确实存在着一种“抵抗重组”的力量,其中一部分就在Y染色体上。

产生变化的活跃基因数量并不多,它们在基因组不同部位的分布也不平均,各个部位的活跃基因的数量差别也很大。例如:在线粒体DNA里,活跃基因有37个;在细胞核基因组里,活跃基因约30 000个(平均每对染色体约1 500个)。那么,究竟是什么原因使大量的基因丧失了活跃性呢?

我们首先看看线粒体。线粒体是我们的细菌先祖吞噬的一个寄生古细菌,在几十亿年的进化过程中寄生性不断增大,逐步放弃“自治权”后,线粒体在细胞里过着舒适生活,绝大部分基因已不参与重组。

我们再来看看Y染色体。Y染色体活跃基因丧失的情况与线粒体类似,虽然平均每对染色体有1 500个活跃基因,但是Y染色体上只剩下21个活跃基因,其中一些基因还是重复的,随机复制的。更有趣的是,这21个活跃基因只参与一项工程——制造男性。其中一个基因决定性别,称为Y染色体性别决定区,缩写SRY(Sex-determining Region of the Y)。其他的活跃基因负责决定其他男性特征(例如男人的外貌、长相、行为举止等)。Y染色体上的其他基因什么功能也没有,被称为“垃圾DNA”(junk DNA)。这些“垃圾DNA”也许是生物学的垃圾,却是群体遗传学家的金砂。

如前所述,我们只能通过寻找差异研究人类的多样性。差异决定了每一个人都是独一无二的,除非我们身上没有多态性(只有同卵孪生子例外)。Y染色体可以从儿子——父亲——祖父一直向上追溯,现在活着的每个男人的DNA,最后都可以追溯到第一个男性先祖——“亚当”。但是,如何把毫无关联的男人们联系起来?是不是每一个男人都肯定能从自己独一无二的Y染色体里追溯到“亚当”?

答案是否定的。原因有些复杂,因为我们并不是毫无关联的。每一个人,都继承了父亲和母亲的一半基因组,具有独一无二的新的基因组。实际上,我们的基因组,我们的父母的基因组,我们所在群体的基因组都是独一无二的。地球上,没有两个群体的DNA中记录的故事是相同的。

现在,我们计算一下我们的血统中,父系基因组的比例和我们的祖先数量。我们可以一步一步地推算:我们具有50%的父亲的基因组,25%的祖父的基因组,12.5%的曾祖父的基因组,6.25%的曾曾祖父的基因组……继续这样的理论计算,最后的结果惊人。

500年前,现在的每一个人理论上都会有超过100万个祖先;1 000年前,每一个人理论上有超过10亿个祖先——这个数字已经超过现有的全部地球人口。

难道我们的计算出了什么差错?在数学上,这个答案显然是正确的,希腊时代的人们已经掌握了这些计算方法。电脑也没有错。但是,我们计算的假设错了。我们是在“谱系中的每一个人都毫无关联”的假设下进行计算的,但是人们会共享谱系,虽然共享的情况互不相同。

信天翁是一种巨大的海鸟,翼展超过3.5米,可以在天空长期翱翔,可以闭上眼睛一边睡觉一边继续飞行,所以它们可以飞行几周不必落地,可以一次跨越上万千米。但是,它们总是回到它们出生的岛屿繁殖,它们的配偶也会飞回同一个岛屿幽会。下一代信天翁出生之后,即使飞得再遥远,也会在繁殖时期回到它们出生的岛屿。繁殖期结束之后,它们互相告别,再次飞往无边无际的大海的上空。

人类的行为与此类似,总是与自己的“邻居”——相近的游牧部落,或者相邻的村庄之间,甚至亲戚之间交换配偶。有的群体的习惯是在第三代血亲之间,有的群体的习惯是在第二代血亲之间。这些交配都是随机发生的。如果一个群体迁移了,他们又有新的邻居,又开始与新的邻居交换配偶。这种区域婚配习惯的结果,使得同一区域的群体之间越来越接近,与不同区域的群体之间的差异越来越大。如果两个第三代的表兄妹结婚了,从遗传学的角度来看,这两个父母并非无关的,而是关联的。这两个配偶之间的一部分基因组是相同的,这里的2×2不等于4,因为两个2都小于2。所以说,我们前面的数学计算的假设是错误的。

这个基因组比例成分的乘法继续下去,我们祖先的数量不是越来越大,而是越来越小,最后只剩下一个人——“Y染色体亚当”。正如前面的列文庭的分析:向上追溯,“亚当”和“夏娃”都没有消失,他们还在那里,只是需要更多的研究——计算——分析……Y染色体是追寻“亚当”的一张王牌。

1991年,斯坦福大学的斯福扎实验室里来了一个应聘的青年人,彼得·安德希尔(Peter Underhill)。安德希尔早年在特拉华大学(University of Delaware)从事海洋生物学研究并获得博士学位,后来到加利福尼亚州,转向研究酶在分子生物学中的应用。1980年代正是生物技术大发展的初期,硅谷是重组DNA的震中。如何用各种各样的酶切割基因——分离基因——黏合基因……各种生物技术与电脑技术相互辉映,电子和生物两大技术领域将旧金山湾区变成了一个朝气蓬勃的全球新兴技术中心。

斯福扎留下了安德希尔,请他进行线粒体mtDNA的序列研究。但是,彼得的兴趣很快转向了Y染色体。当时,分析化学极其困难。遗传学家的主要武器之一是从最基础的分子分离DNA片段的能力。与蛋白质一样,DNA是在我们的细胞里以核苷碱基(nucleotide bases,简称碱基或者核苷酸)为建材构成的一种长链。人类基因组的核苷酸数量约为30亿个,必须通过一些技术,把这种分子混合体分离开来,才能检测出每一个DNA分子上的核苷酸的序列。首先,要通过一些生物化学技术,把某一个小片段的DNA,严格按照它们原来的序列多次再造出来。制造出这些DNA的小片段后,再在一种类似凝胶的基质(gelatine-like Matrix)中制造电场,以电场的力量把它们分离开来。

DNA带有负电荷,所以,DNA的小片段会在凝胶基质中,向正电荷的方向移动——分子水平的微小移动。微观上,凝胶内部是弯弯绕绕的无数微小通道。DNA的分子在凝胶中的移动迟缓笨拙,其移动的程度取决于分子的长度,分子越长,移动程度越低,因为较长的分子要携带更多的物质通过凝胶内部的通道。在正电场的这种作用下,不同的DNA分子就分离出来了。这叫作DNA的测序(sequencing)。

这个理论很复杂,实施起来却很有效。在过去的30年里,几乎每一个重要的遗传学发现都离不开这种技术。例如,人类基因组的序列分析就要重复实施几千万次到几亿次这样的测序。这种技术虽然有效,工作量却巨大得可怕。测序的另一个问题是进度非常缓慢。只有经过生物化学反应,才能确定DNA的分子序列,所以这种研究代价高昂,很多遗传学家希望找到更快更便宜的办法。