您的购物车目前是空的!

GREYE:胡安焉《我在北京送快递》

首都北京,约有28.8万名快递员。

他们是物流业的末梢神经,承担着物品抵达顾客前的最后环节。网购时代,每个人都与快递员产生连接,却从未注意过他们的世界。

43岁的胡安焉曾是28.8万人中的一员。2019年前后,他在北京送了两年快递。在效率的催逼下,他的世界被缩小到5公里范围内,像日复一日推石头上山的西西弗斯,还要推得又快又好。

2023年年初,快递员胡安焉成了作家。他出版书籍《我在北京送快递》,引发热议。边缘人第一次被公众关注,人们惊叹于他敏锐的洞察,也被他的故事吸引。

胡安焉不善言辞,这个特质让他在生活中被频频绊倒。社会对他来说,是一套不适应的价值系统,他从未融入其中,却不得不接受它的评判与筛选,结果则是一连串的失败与失望。

这是一个普通人幸与不幸的故事。在黯淡无光的漫长岁月里,他不服输、不沉沦,写作是他唯一的光,他靠此杀出一条血路。

01 我在北京送快递

2019年11月25日,这是胡安焉当快递员的最后一天。

手上要送的快递只有寥寥几件,早上装好车后,他甚至跟同事聊了会儿天再出发。时间一下子变得宽裕,“就像穷光蛋一夜暴富”。

过去两年间,他每天要派送一百多个快件,旺季时数量还要翻个两三倍。“双11”后的几天里,他在站点卸完货后,“快件漫到我的腰部,并向门外淌出。”为了完成额度,他每日心急火燎,疲于奔命。

他负责的地盘位于北京通州,方圆约5公里,包括八个住宅小区、两个商场、两栋写字楼和两个创业园区。

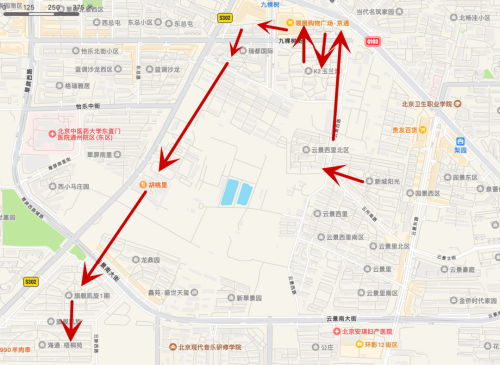

胡安焉的送快递路线

以往,他早上8点开着三轮车从站点出发,按一个固定的路线派件,这是他摸索出来的最高效的路线,如果不按这个路线走,就完不成当天的工作。

时间的紧迫感总是如影随形。到了早上9点,如果只送出20个快件,他就会焦虑,因为昨天同样时间他已经送出25个;如果已经送出30个,他心里就会宽慰。对效率的苛刻成了本能反应。

与工作量相匹配,他的平均工资是7000元,最多的一个月拿到了一万出头。

得到公司遣散的消息,他不意外,苗头早就出现。

从年初开始,公司就将派件费下调,派一个件的收入从2元降到1.8元,后来又降到1.6元。由于业务被转移到其他快递公司,快件量也日渐减少。

既然时间充裕,他试着把路线反过来走。

他才发现,自己从未见过早上八九点钟的某小区,这个小区他过去总在傍晚抵达,而他已经为这里的居民送了一年多快递。

结束工作后,他坐在自己负责派件的一个商场内,打量店铺里的售货员,看送餐员跑来跑去,他猜测,他们大多数人都是麻木的,脑子里什么也没想——和他一样。

下了班之后,他重新拿起书来读,穆齐尔的《没有个性的人》、乔伊斯的《尤利西斯》,都是大部头。

工作变清闲之后,他变得更温和、更平实,对人更有耐心。而此前在工作量的重压下,他很容易烦躁、满腹牢骚,对人莫名生出怨恨。

胡安焉不擅长与客户沟通。主管要求他们送出快件后,要请客户帮忙打个五星好评,站点还做了统计表贴在墙上,好评数靠后的人在开会时要被揪出来检讨。

对着客户,他开不了这个口。

于是每天下了班,他就在手机里编辑短信,请当天服务过的客户给他打个好评,每天要发二三十条短信。对他来说,文字表达要比面对面口头表达容易得多。

矛盾也时有发生。

有一位客户公司搬迁了,却忘记修改收货地址,不知情的胡安焉把快件送到了他的旧地址。第二天,客户气冲冲地打来电话,不提自己留错地址的事,只理直气壮地要求胡安焉取回快件,重新派送到他的新地址。

胡安焉气炸了,但还是忍气吞声,自掏腰包付了8元转寄费。

还有一位客户,态度亲切,语调温柔。她有一件退货需要快递员上门取件,但她晚上7点才下班,而快递平台不接受夜间取件的预约。

在电话里,她向胡安焉提出建议:何不你晚上吃过饭,到我的小区里散散步,顺便把我的退货取了。

但实际上,胡安焉的住处距离她的小区往返需要一小时,谁会这样散步?他想回敬她:不如你吃过晚饭后,出门散步,顺便找个快递站把退货寄了。但这句话终究没有说出口。

同事在快递车里休息

胡安焉手机里有个“报复备忘录”,里面记了两个名字,都是让他气得牙痒痒的、蛮不讲理的客户。离职后,他把备忘录删了,一个都没报复。

曾有一位客户批评他说:“顾客就是上帝,难道你不懂吗?”

胡安焉听了一愣,随即为自己辩解道:“可是上帝应该只有一个,我每天却要伺候很多个啊。”

02 格格不入

1979年,胡安焉出生在广州,但父母都不是广州人。

爸爸是粤东汕尾人,妈妈出生在上海,他们下乡时在海南省认识,结婚后搬到广州海珠区新港西路。当时新港西路还是一片泥地,后来才铺上沥青。

胡安焉记得,小时候过年都是孤零零的,家里没有亲戚可以串门,他也没有同龄人可以一起玩耍。

爸爸的性格内向孤僻,沉默寡言,跟单位的同事不太往来,“从头到尾,他跟社会都是脱节的。”

(胡安焉的家就在中山大学南校区对面,小时候校园是他的游乐园)

在他看来,父母非常压抑自己的情感,凡事都是退让,对他的要求也很严格。

在那个道德主义流行的年代,父母总是怕他做错事,告诉他这不好那不好,炒股是不好的,投机倒把做生意也是不好的,好像所有私人的价值追求都是负面的。

在这样的家庭教育下,他成了不太会表达自己的人。

中专毕业后,他到夜校读广告设计,进了一家漫画杂志社做美编,工资1500元。

试用期过后转正,当时的劳动合同内容他已记不清,只记得有一种强烈的被冒犯的感觉——合同违反了一堆劳动法,他没有签,但也没有离职。

这些事情触发了他的思考。

以前他觉得,社会肯定是对的,他无非就是怎么打磨自己,让自己能嵌入社会。但这份工作让他发现,原来社会不像他以为的那么正确。

对他产生更大冲击的,是漫画社里的同事们。

同事们都有点艺术家气质,他们听摇滚乐、听金属朋克,身上有文身和耳钉,发型也非常叛逆、有个性。胡安焉崇拜这群朋友。

进漫画社时,胡安焉已经24岁,做过六七份工作了。

由于性格内向、温驯,他的工作经历都不太愉快,并且渐渐发现自己与社会格格不入,心里有点惶恐。

但是在漫画社里,他的惶恐得到了安慰、缓和。他看到这样一群充满理想主义的同龄人,他们拒绝把自己塞进社会模板里,主动逃离主流价值,但他们照样过得很积极、很开心。

没多久,这群朋友就辞去工作,到北京追求“流浪与创作”的生活。胡安焉也跟着去了。

为了节省房租,他们租住在燕郊,房租平摊到每个人头上才一百多元。最窘迫的时候,他们买不起菜,于是用面粉和水做成煎饼吃。他们花在画画和创作上的时间很少,多数时候在到处闲逛、聊天。

一天下午,他们在外面游荡,路过一个批发市场时,朋友冷不丁地对胡安焉说了一句:我觉得你更适合写作。

朋友为什么会说那句话,胡安焉没有追问。但他一直记得这句话,后来成了他决定写作的动机之一。

在北京的那段时间,胡安焉还读了很多书,波德莱尔的诗、美国“垮掉的一代”艾伦·金斯堡的诗、凯鲁亚克的小说……

虽然内容都忘得差不多了,但这种多元化的,甚至是有点边缘的价值观,给他造成了一种很深的刺激。

慢慢地,他不再觉得,人一定要遵循社会的主流价值去生活。

“前面的工作经历,无论取掉其中哪一段,都不会对今天的我产生影响。但是假如没有在北京的这段经历,今天的我肯定会是一个和现在很不同的人——它塑造了最初的我,给了我一个起点。”

03 不断地逃离

都说性格决定命运。胡安焉觉得,性格确实多次左右了他的人生选择。

从青少年时代开始,他就意识到自己比同龄人更单纯、更迟钝。踏入社会后,这种不适应感越来越强烈。

看着身边的同学蜕变为成人,他不明白他们是怎么做到的,“我怀疑他们早在还是个学生时,身体里就已经藏了一个成人。”而胡安焉的身体里,还是一个学生。

读中专的时候,学校安排整个班级到酒店实习,实际上是做廉价劳工。

在宴会厅撤场的时候,他一次多码了几张椅子,身边的同学就围拢过来调侃他,说活是干不完的,如果他干活太卖力,领班就会以同样的标准要求他们。他害怕得罪人,就不再在同学面前卖力干活。

酒店的班次分两种,普通班和两头班。所谓两头班,就是早上上四小时,晚上再上四小时,意味着要花费双倍的通勤时间和费用,大家都不想上。

有位同事因家里有事,用两头班换了胡安焉的普通班。下次应该要用普通班换回他的两头班,这样才公平。

但胡安焉怕显得自己斤斤计较,就跟同事说,不用换回来了。

没想到同事得寸进尺,下次又来找他换班。另一位同事看不过去,帮胡安焉出了头。

他渐渐地意识到,自己是一个不懂得拒绝,经常逆来顺受的人,而大多数人都不会站在他人的角度考虑问题。如果他不想继续吃亏,要不变得和别人一样自私,要不就选择和所有人保持距离——后一种通常容易得多。

后来,他做过十几份零工,人际相处难免出现问题。每次他克服不了,第一反应就是逃离。

他幻想着,换一个环境,如果运气好的话,就会遇到不同的人,他们会公平地、友善地对待他,自觉地把他应得的给他。然而这是一种妄想。

28岁那年,他不想打工了,向父母借了两万元,和朋友合伙开女装店。

店铺开在广西南宁一家商场里的六楼。

楼层大约只有三个篮球场大小,却挤了170个店面。朋友负责在广州的服装市场拿货、发货,他则负责在南宁看店。

每天十几个小时地待在暗无天日的商场里,他的社恐变得更严重了。有客人进店,他的反应不是振奋,而是厌烦和恐惧,更不会主动拉客和销售。偶尔与人起争执,他会止不住地发抖、打寒战。

生意场上残酷的竞争,让这座拥挤狭隘的商场暗流涌动。店主们连跟顾客谈价格,都是把数字敲在计算器上,唯恐被隔壁听见。

大家抬头不见低头见,表面客客气气,背地里却互相中伤、搬弄是非。有个店主看不惯胡安焉的店铺生意好,于是到处散播流言,说他卖的衣服都是假货。有一次,胡安焉的合伙人来南宁,还跟另一个店主大打出手。

经营女装店两年后,胡安焉退出了。

离开那个充满是非的环境后,他才意识到自己的精神受到了创伤。他变得畏光、怕人、疑神疑鬼。走在路上,他觉得街上的人都在看他、议论他,他朝路人回瞪过去,才发现对方根本没有在看他。

积累了太多负面情绪无法释放,他只想惩罚自己。

2009年8月,没做太多准备,他就骑着爸爸平时买菜的自行车,从广州骑到北京,骑了26天。

这辆车给他带来了很多麻烦,它平均两天要坏三次,后来三分之二的零件都换掉了。自行车的坐垫也不能调,只能在最低的高度,他骑的时候腿是屈着的,导致半月板撕裂,留下了后遗症。

吃饭在路边的小吃店解决,晚上睡在几十块一晚的旅馆里。一路上,他摔过车,掉进山路边挺深的排水沟里;也骑上过高速,时速100多公里的汽车贴在身边呼啸而过。

他没去任何名胜景点,沿途经过的都是小县城和乡镇。他在陌生的城市里东张西望,听不同的方言,看不同的风俗,这给了他很大的精神满足。

骑行结束后,他回到广州,把自己困在家里大量地阅读。

这一年他30岁。也就是这时,他开始写作。

04 生活的惯性

写作与打工,在胡安焉的生活里,是两种无法相容的状态。

“当我去工作的时候,我就无法写作。工作极大地占用我的时间,同时还透支我的情绪,令我在下班后只想放松和减压,而无力思考其他……当我要写作的时候,我就辞去工作,专心地在家写。”

他也尝试过靠写作养活自己。但把小说投到各家杂志社,总是石沉大海,偶尔发表一篇,也只有千字几十的稿费。逐渐见底的存款,让他放弃了这个想法。

33岁那年,他搬到大理找工作。

大理优美的自然环境以及好天气治愈了他,那段日子他过得自由自在。他到一家商场做保安,新同事不知道他的底细、他的过去,他因此可以卸下心理负担,随性地生活,“就像把生活格式化了一遍。”

(胡安焉在大理还摆过一阵子地摊,卖文具)

许多人都追求安稳的生活,但安稳对胡安焉来说没有太大吸引力。

同样的工作、同样的生活环境,会让他变得越来越迟钝,感知会退化,甚至会有窒息的感觉。他渴望新鲜感,渴望对生活一直保持敏锐的感知力。

这种流浪的底气也源于他的无欲无求。

父母在广州有房,有退休金,不需要他养老。他自己物欲也很低,平时不抽烟不买名牌,剪头发去路边5元的摊子,出行可以骑车就不坐车,日常开支很低。

出门在外,他租的都是小单间,一张床一张桌子,带个厕所就够了。

他认为,很多人在一个地方扎根,是因为他们工作上的积累、人际关系的积累都在这里,离开了就要从零开始。而他本身没有任何积累,没车没房,自然也就没有牵挂。

打工和写作交替的生活模式,成了一种惯性。

多年里,他每次打工存到一点钱,就辞职写作;写作写不下去了,就又出门打工。

2017年,他到广东顺德一家物流园,从事夜间分拣工作。做这份工作,首先是因为不用面试,谁来了都能做。其次,每个月的工资有接近五千,比他之前的工作都要高一点。

所谓夜间分拣,就是把各地收来的货物从货车上卸下,按照目的地分拣、打包,再重新装车。

他们晚上7点上班,早上7点下班,连续工作12个小时。被送到这里分拣的,很多是大件的货物,重的高达五六十斤。很多人吃不了这个苦,做不长久。胡安焉做了10个月,掉了快20斤体重。

这些工作的细节,后来被胡安焉写进文章里。

到了2020年4月,他从快递公司离职后没多久,新冠疫情就爆发了。

疫情形势严峻,快递员不让进小区,物流业也受到很大影响,他就没有去找工作。当时他有一定的存款,就想待在家里重启写作,写小说。

写小说前,他想写点随笔作为热身。他回忆起那份夜间分拣的工作,就花了一个下午写下来。

在这篇随笔里,他细致地描写了日夜颠倒的作息,对身体和精神造成的折磨:

“每次到了凌晨四五点,我都困得不行,只要让我躺下,五秒内就可以睡着;即使不躺下,我也已经摇摇欲坠,经常眼前一黑就要失去知觉,可是随即又惊醒过来。”

他随文附上一张照片——那是他的手,拇指的骨头由于长期从事重体力劳动,已有些变形,其他手指缠有胶布,手上布满了汗水和灰尘凝结而成的灰色斑点。

文章一发出来,立刻被大量转发、阅读。很多人在留言里表达自己的惊讶,他们感到匪夷所思,原来社会上还有这样的工作。

胡安焉这才发现,“这部分人的生活内容,大多数人是一无所知的。”

做体力劳动不要求学历。他的同行里极少有文字表达能力的,很多人小学都没读完,除了自己的名字外写不了几个字。在大众层面,他们是不被留意到的群体,也没有能力去表达、去发声。

一下子涌来的关注,让胡安焉感觉像中奖了一样。

随后,稿约、文章发表的机会、出版的机会都纷至沓来,他的生活有了翻天覆地的变化。他觉得自己是幸运的。虽然还没因此赚到很多钱,但反正他生活也很俭朴,他已经感到满足。

现在,他和妻子搬到成都生活,日子过得安静、平和。

他们在成都三环租了一个60平米的房子,租金才1800,家里有快1000本书,都堆在纸箱子里。

成都物价很低,中午他买菜做饭,吃完就步行10分钟到附近的图书馆,一整个下午都花在里面,读书、写东西。晚上则看看书,看看电影。

但成都不是终点,他和妻子计划以后搬到大理。生活总是在变换。

05 用写作超越自己

刚开始写作时,胡安焉对写作的看法仍是功利的。

他心里想,我30岁了,如果能在写作中获得一些成绩,确立我不是一事无成的人,我就不会惶恐于这辈子是白过的。

如今想来,他觉得当年的自己太稚嫩了。

“今天我认为这完全就是放屁,根本就不成立。一个人,最重要的是他本质是什么,而不是他创造了什么,或者得到了什么。当然创造什么也很重要,但这还是建立在你本质是什么的基础上,它只是你本质的一种投射。”

过了不惑之年,胡安焉有了更稳固的价值观,不会再被外界的评价影响。

但有些东西始终没有变,比如他的诚实与自省。

《我在北京送快递》出版后,收到很多好评,有读者夸赞是“真诚而克制的写作”。胡安焉自己重看,觉得文字仍未达到自己的标准,不少部分有自我维护的成分在里面。

这段时间,不少记者找过来要采访,他没有经验。有记者问他存款多少,他也和盘托出。后来才意识到,这是他的隐私,不回答也可以。

他认为,一个人的生活与写作是离得很近的。你如何感知世界,如何处理生活,都会体现在你的语言里。

“对待生活不能做到真诚,他的生命感受必然是虚饰和雷同的。但写作必须刺穿这层虚饰,把真实的自己袒露出来。这只是第一步,但也是必不可少的一步。”

通过写作,他也不断地回溯自己过去的经历,试图去理解,他人生中的各种际遇,到底以何种方式影响了他,让他成为了今天的自己。

2008年,他在南宁经营女装店的时候,曾经遇到一个“疯女人”。

女人穿着奇怪的衣服,搭配一只大得过分的包包。“她表情紧张,甚至有些害怕,脚步迟迟疑疑,但又竭力保持镇静。”胡安焉不认识她,只知道她精神有点问题。

那天,女人走进他的店内,挑选了一条短裤,她没有走进试衣间,而是撩起短裙,直接套在自己的腿上。照了照镜子后,她没有脱下短裤,而是又套了第二条短裤在身上,接着是第三条。

胡安焉看着眼前的女人,以及她身上挂着的三条短裤,突然有点难过,“从她的脸上,我清清楚楚地看到了自己,她就是另一个我——惊慌,恐惧,孤独,委屈。”

多年后,他把这个“疯女人”写进自己的小说。

这个萍水相逢的人,为何会给他留下如此深刻的印记,他没有答案,这毕竟不是一道数学题。这种模模糊糊的感觉,他只能通过小说去表达。

年轻时,他初读塞林格的《麦田上的守望者》,从中获得了很多感动。他希望读者读了他的小说,也能体会到这种隐晦的、用言语说不出的滋味及感受。

在小说的创作上,胡安焉野心不小。

能有一本拿出来不脸红的,复杂性和丰富性都达到一定水平的代表作,是他当下的创作目标。但他明白,如果没有时间上的积淀,以及不断的自我进步,这是不可能实现的。

“就像卡夫卡说的,唯一的美德是耐心。在写作上唯一需要的就是耐心。”

现在,胡安焉没有固定的经济来源,靠偶尔到账的稿费度日。以后是否会拮据到需要去打工,甚至是做回快递员,重新过上那种西西弗斯推石头上山的日子,他自己也不确定。

这个问题他也问过自己,如果西西弗斯没有石头,会怎样?

如果说推石头上山,是一种机械的、徒劳的盲目;但没有石头,似乎又会失去目标感,陷入虚无之中。他以前的生活,好像只在这两种状态中摇摆。

如今,他不再认为人生只有这两种可能。

生活应该有更高的意义。“你可以把一生都投入到对这两种状态的克服之中,最后超越它。”

发表回复

要发表评论,您必须先登录。