Contents

1 Reading the Animal

2 ‘Paintings’ and ‘Statues’

3 In the Depths of the Palimpsest

4 Reverse Engineering

5 Common Problem, Common Solution

6 Variations on a Theme

7 In Living Memory

8 The Immortal Gene

9 Out Beyond the Body Wall

10 The Backward Gene’s-Eye View

11 More Glances in the Rear-View Mirror

12 Good Companions, Bad Companions

13 Shared Exit to the Future

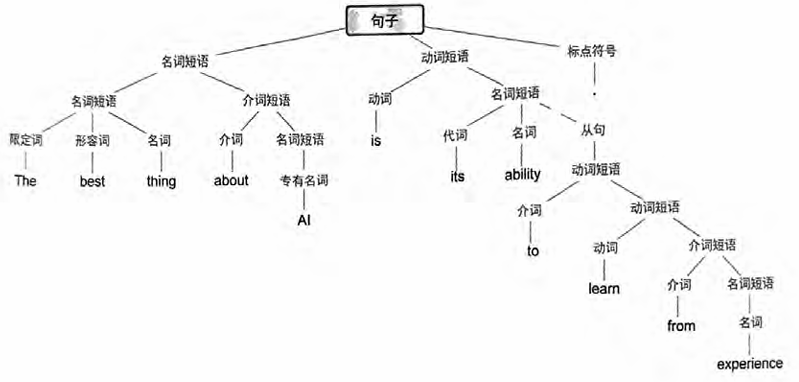

1 Reading the Animal

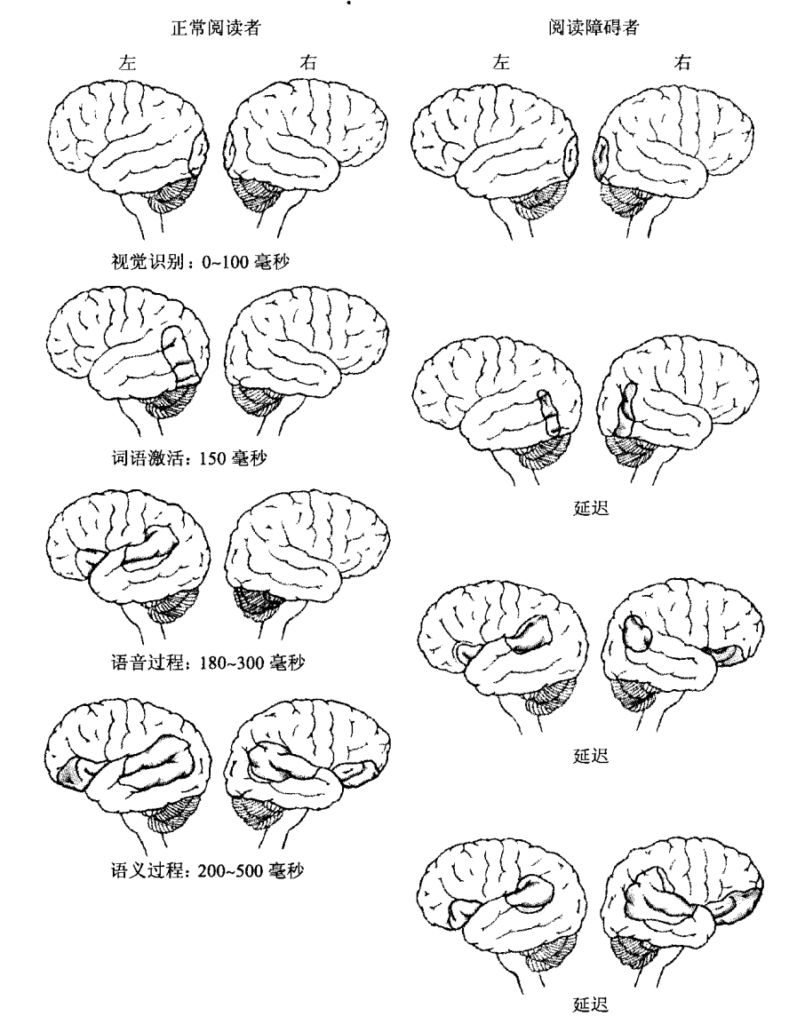

You are a book, an unfinished work of literature, an archive of descriptive history. Your body and your genome can be read as a comprehensive dossier on a succession of colorful worlds long vanished, worlds that surrounded your ancestors long gone: a genetic book of the dead. This truth applies to every animal, plant, fungus, bacterium, and archaean but, in order to avoid tiresome repetition, I shall sometimes treat all living creatures as honorary animals. In the same spirit, I treasure a remark by John Maynard Smith when we were together being shown around the Panama jungle by one of the Smithsonian scientists working there: ‘What a pleasure to listen to a man who really loves his animals.’ The ‘animals’ in question were palm trees.

From the animal’s point of view, the genetic book of the dead can also be seen as a predictor of the future, following the reasonable assumption that the future will not be too different from the past. A third way to say it is that the animal, including its genome, embodies a model of past environments, a model that it uses to, in effect, predict the future and so succeed in the game of Darwinism, which is the game of survival and reproduction, or, more precisely, gene survival. The animal’s genome makes a bet that the future will not be too different from the pasts that its ancestors successfully negotiated.

I said that an animal can be read as a book about past worlds, the worlds of its ancestors. Why didn’t I use the present tense: read the animal as a description of the environment in which it itself lives? It can indeed be read in that way. But (with reservations to be discussed) every aspect of an animal’s survival machinery was bequeathed via its genes by ancestral natural selection. So, when we read the animal, we are actually reading past environments. That is why my title includes ‘the dead’. We are talking about reconstructing ancient worlds in which successive ancestors, now long dead, survived to pass on the genes that shape the way we modern animals are. At present it is a difficult undertaking, but a scientist of the future, presented with a hitherto unknown animal, will be able to read its body, and its genes, as a detailed description of the environments in which its ancestors lived.

I shall have frequent recourse to my imagined Scientist Of the Future, confronted with the body of a hitherto unknown animal and tasked with reading it. For brevity, since I’ll need to mention her often, I shall use her initials, SOF. This distantly resonates with the Greek sophos, meaning ‘wise’ or ‘clever’, as in ‘philosophy’, ‘sophisticated’, etc. In order to avoid ungainly pronoun constructions, and as a courtesy, I arbitrarily assume SOF to be female. If I happened to be a female author, I’d reciprocate.

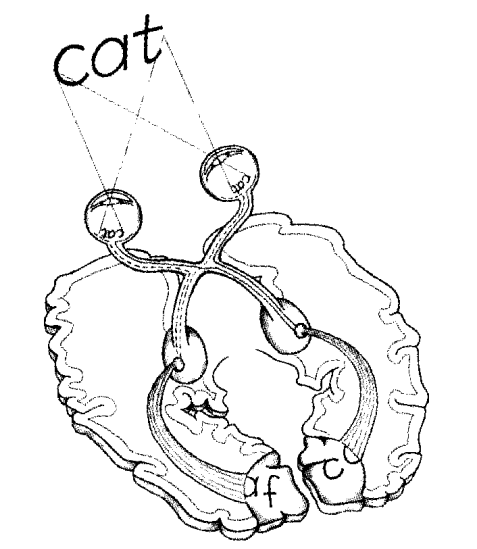

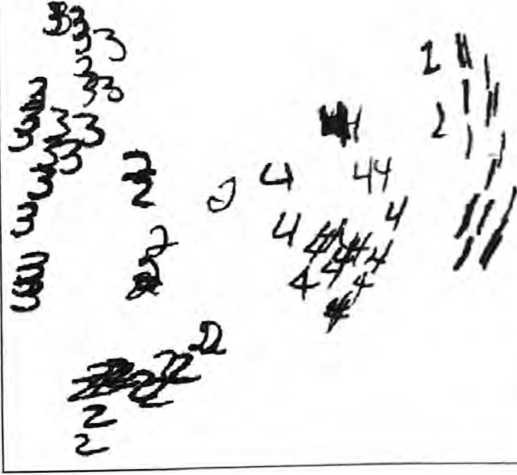

This genetic book of the dead, this ‘readout’ from the animal and its genes, this richly coded description of ancestral environments, must necessarily be a palimpsest. Ancient documents will be partially over-written by superimposed scripts laid down in later times. A palimpsest is defined by the Oxford English Dictionary as ‘a manuscript in which later writing has been superimposed on earlier (effaced) writing’. A dear colleague, the late Bill Hamilton, had the engaging habit of writing postcards as palimpsests, using different-colored inks to reduce confusion. His sister Dr Mary Bliss kindly lent me this example.

Besides his card being a nicely colorful palimpsest, it is fitting to use it because Professor Hamilton is widely regarded as the most distinguished Darwinian of his generation. Robert Trivers, mourning his death, said, ‘He had the most subtle, multi-layered mind I have ever encountered. What he said often had double and even triple meanings so that, while the rest of us speak and think in single notes, he thought in chords.’ Or should that be palimpsests? Anyway, I like to think he would have enjoyed the idea of evolutionary palimpsests. And, indeed, of the genetic book of the dead itself.

Both Bill’s postcards and my evolution palimpsests depart from the strict dictionary definition: earlier writings are not irretrievably effaced. In the genetic book of the dead, they are partially overwritten, still there to be read, albeit we must peer ‘through a glass darkly’, or through a thicket of later writings. The environments described by the genetic book of the dead run the gamut from ancient Precambrian seas, via all intermediates through the mega-years to very recent. Presumably some kind of weighting balances modern scripts versus ancient ones. I don’t think it follows a simple formula like the Koranic rule for handling internal contradictions – new always trumps old. I’ll return to this in Chapter 3.

If you want to succeed in the world you have to predict, or behave as if predicting, what will happen next. All sensible prediction must be based on the past, and much sensible prediction is statistical rather than absolute. Sometimes the prediction is cognitive – ‘I foresee that if I fall over that cliff (seize that snake by its rattling tail, eat those tempting belladonna berries), it is likely that I will suffer or die in consequence.’ We humans are accustomed to predictions of that cognitive kind, but they are not the predictions I have in mind. I shall be more concerned with unconscious, statistical ‘as-if’ predictions of what might affect an animal’s future chances of surviving and passing on copies of its genes.

This horned lizard of the Mojave, whose skin is tinted and patterned to resemble sand and small stones, embodies a prediction, by its genes, that it would find itself born (well, hatched) into a desert. Equivalently, a zoologist presented with the lizard could read its skin as a vivid description of the sand and stones of the desert environment in which its ancestors lived. And now here’s my central message. Much more than skin deep, the whole body through and through, its very warp and woof, every organ, every cell and biochemical process, every smidgen of any animal, including its genome, can be read as describing ancestral worlds. In the lizard’s case it will no doubt spin the same desert yarn as the skin. ‘Desert’ will be written into every reach of the animal, plus a whole lot more information about its ancestral past, information far exceeding what is available to present-day science.

The lizard burst out of the egg endowed with a genetic prediction that it would find itself in a sun-parched world of sand and pebbles. If it were to violate its genetic prediction, say by straying from the desert onto a golf green, a passing raptor would soon pick it off. Or if the world itself changed, such that its genetic predictions turned out to be wrong, it would also likely be doomed. All useful prediction relies on the future being approximately the same as the past, at least in a statistical sense. A world of continual mad caprice, an environmental bedlam that changed randomly and undependably, would render prediction impossible and put survival in jeopardy. Fortunately, the world is conservative, and genes can safely bet on any given place carrying on pretty much as before. On those occasions when it doesn’t – say after a catastrophic flood or volcanic eruption or, as in the case of the dinosaurs’ tragic end when an asteroid-strike ravaged the world – all predictions are wrong, all bets are off, and whole groups of animals go extinct. More usually, we aren’t dealing with such major catastrophes: not huge swathes of the animal kingdom being wiped out at a stroke, but only those variant individuals whose predictions are slightly wrong, or slightly more wrong than those of competitors within their own species. That is natural selection.

The top scripts of the palimpsest are so recent that they are of a special kind, written during the animal’s own lifetime. The genes’ description of ancestral worlds is overlain by modifications and detailed refinements scripted since the animal was born – modifications written or rewritten by the animal’s learning from experience; or by the remarkable memory of past diseases laid down by the immune system; or by physiological acclimatisation, to altitude, say; or even by simulations in imagination of possible future outcomes. These recent palimpsest scripts are not handed down by the genes (though the equipment needed to write them is), but they still amount to information from the past, called into service to predict the future. It’s just that it’s the very recent past, the past enclosed within the animal’s own lifetime. Chapter 7 is about those parts of the palimpsest that were scribbled in since the animal was born.

There is also an even more recent sense in which an animal’s brain sets up a dynamic model of the immediately fluctuating environment, predicting moment to moment changes in real time. Writing this on the Cornish coast, I take envious pleasure in the gulls as they surf the wind battering the cliffs of the Lizard peninsula. The wings, tail, and even head angle of each bird sensitively adjust themselves to the changing gusts and updraughts. Imagine that SOF, our zoologist of the future, implants radio-linked electrodes in a flying gull’s brain. She could obtain a readout of the gull’s muscle-adjustments, which would translate into a running commentary, in real time, on the whirling eddies of the wind: a predictive model in the brain that sensitively fine-tunes the bird’s flight surfaces so as to carry it into the next split second.

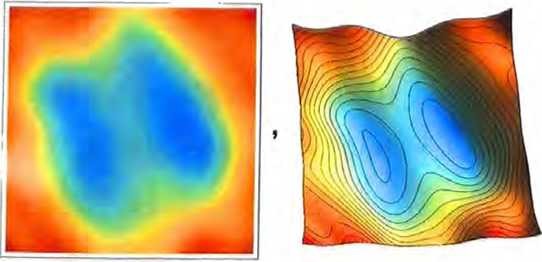

I said that an animal is not only a description of the past, not just a prediction of the future, but also a model. What is a model? A contour map is a model of a country, a model from which you can reconstruct the landscape and navigate its byways. So too is a list of zeros and ones in a computer, being a digitised rendering of the map, perhaps including information tied to it: local population size, crops grown, dominant religions, and so on. As an engineer might understand the word, any two systems are ‘models’ of each other if their behavior shares the same underlying mathematics. You can wire up an electronic model of a pendulum. The periodicity of both pendulum and electronic oscillator are governed by the same equation. It’s just that the symbols in the equation don’t stand for the same things. A mathematician could treat either of them, together with the relevant equation written on paper, as a ‘model’ of any of the others. Weather forecasters construct a dynamic computer model of the world’s weather, continually updated by information from strategically placed thermometers, barometers, anemometers, and nowadays above all, satellites. The model is run on into the future to construct a forecast for any chosen region of the world.

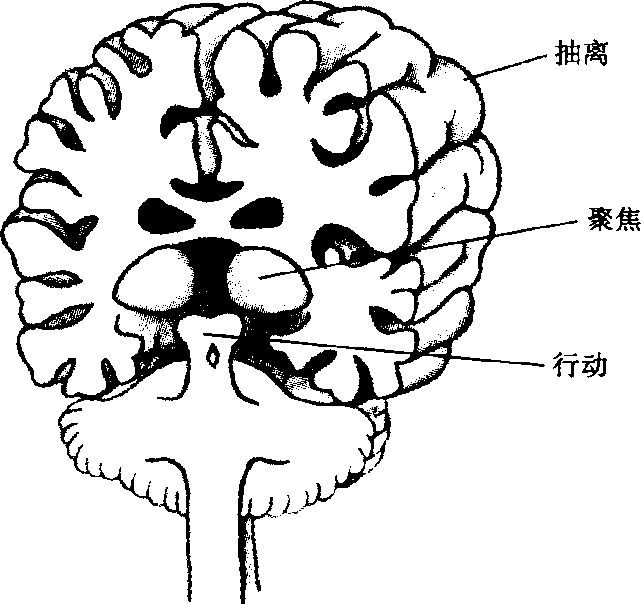

Sense organs do not faithfully project a movie of the outer world into a little cinema in the brain. The brain constructs a virtual reality (VR) model of the real world outside, a model that is continuously updated via the sense organs. Just as weather forecasters run their computer model of the world’s weather into the future, so every animal does the same thing from second to second with its own world model, in order to guide its next action. Each species sets up its own world model, which takes a form useful for the species’ way of life, useful for making vital predictions of how to survive. The model must be very different from species to species. The model in the head of a swallow or a bat must approximate a three-dimensional, aerial world of fast-moving targets. It may not matter that the model is updated by nerve impulses from the eyes in the one case, from the ears in the other. Nerve impulses are nerve impulses are nerve impulses, whatever their origin. A squirrel’s brain must run a VR model similar to that of a squirrel monkey. Both have to navigate a three-dimensional maze of tree trunks and branches. A cow’s model is simpler and closer to two dimensions. A frog doesn’t model a scene as we would understand the word. The frog’s eye largely confines itself to reporting small moving objects to the brain. Such a report typically initiates a stereotyped sequence of events: turning towards the object, hopping to get nearer, and finally shooting the tongue towards the target. The eye’s wiring-up embodies a prediction that, were the frog to shoot out its tongue in the indicated direction, it would be likely to hit food.

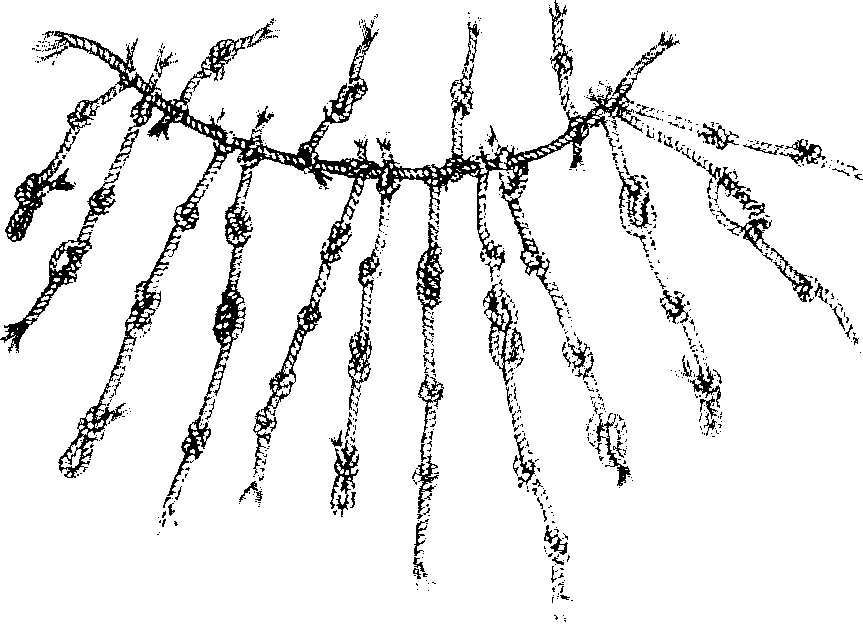

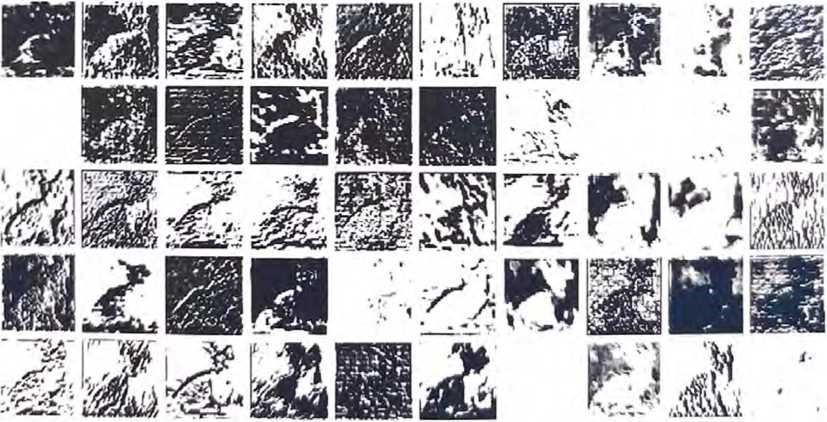

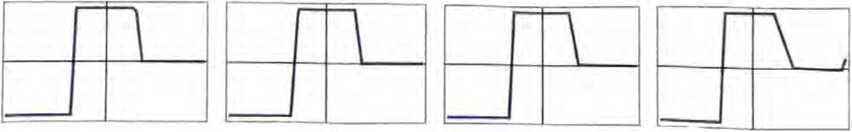

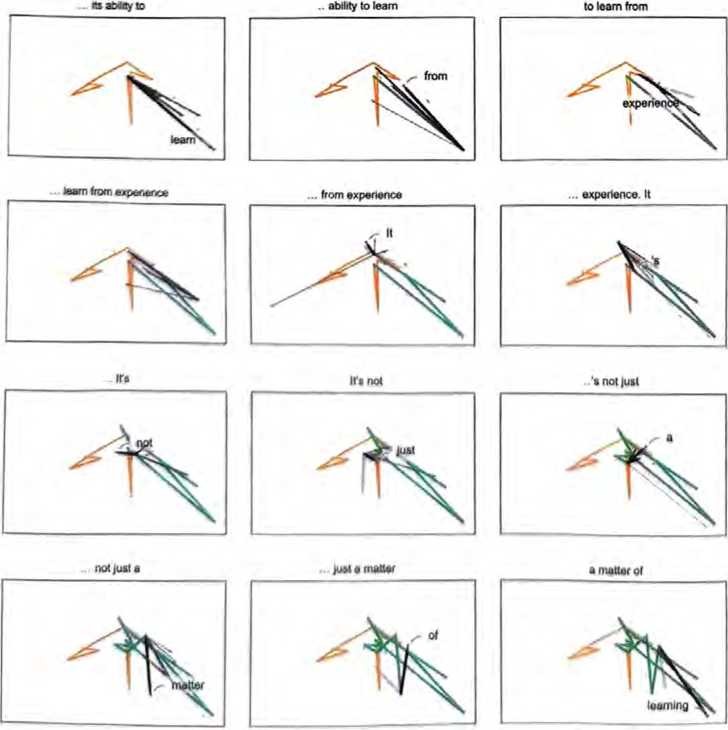

My Cornish grandfather was employed by the Marconi company in its pioneering days to teach the principles of radio to young engineers entering the company. Among his teaching aids was a clothesline that he waggled as a model of sound waves – or radio waves, for the same model applied to both, and that’s the point. Any complicated pattern of waves – sound waves, radio waves, or even sea waves at a pinch – can be broken down into component sine waves – ‘Fourier analysis’, named after the French mathematician Joseph Fourier (1768–1830). These in turn can be summed again to reconstitute the original complex wave (Fourier synthesis). To demonstrate this, Grandfather attached his clothesline to rotating wheels. When only one wheel turned, the rope executed serpentine undulations approximating a sine wave. When a coupled wheel rotated at the same time, the rope’s snaking waves became more complex. The sum of the sine waves was an elementary but vivid demonstration of the Fourier principle. Grandfather’s snaking rope was a model of a radio wave travelling from transmitter to receiver. Or of a sound wave entering the ear: a compound wave upon which the brain presumably performs something equivalent to Fourier analysis when it unravels, for example, a pattern even as complex as whispered speech plus intrusive coughing against the background of an orchestral concert. Amazingly, the human ear, well, actually, the human brain, can pick out here an oboe, there a French horn, from the compound waveform of the whole orchestra.

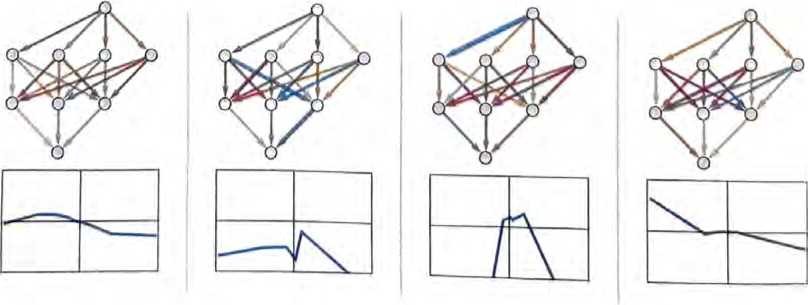

Today’s equivalent of my grandfather would use a computer screen instead of a clothesline, displaying first a simple sine wave, then another sine wave of different frequency, then adding the two together to generate a more complex wiggly line, and so on. The following is a picture of the sound waveform – high-frequency air pressure changes – when I uttered a single English word. If you knew how to analyse it, the numerical data embodied in (a much-expanded image of) the picture would yield a readout of what I said. In fact, it would require a great deal of mathematical wizardry and computer power for you to decipher it. But let the same wiggly line be the groove in which an old-fashioned gramophone needle sits. The resulting waves of changing air pressure would bombard your eardrums and be transduced to pulse patterns in nerve cells connected to your brain. Your brain would then without difficulty, in real time, perform the necessary mathematical wizardry to recognise the spoken word ‘sisters’.

Our sound-processing brain software effortlessly recognises the spoken word, but our sight-processing software has extreme difficulty deciphering it when confronted with a wavy line on paper, on a computer screen, or with the numbers that composed that wavy line. Nevertheless, all the information is contained in the numbers, no matter how they are represented. To decipher it, we’d need to do the mathematics explicitly with the aid of a high-speed computer, and it would be a difficult calculation. Yet our brains find it a doddle if presented with the same data in the form of sound waves. This is a parable to drive home the point – pivotal to my purpose, which is why I said it twice – that some parts of an animal are hugely harder to ‘read’ than others. The patterning on our Mojave lizard’s back was easy: equivalent to hearing ‘sisters’. Obviously, this animal’s ancestors survived in a stony desert. But let us not shrink from the difficult readings – the cellular chemistry of the liver, say. That might be difficult in the same way as seeing the waveform of ‘sisters’ on an oscilloscope screen is difficult. But nothing negates the main point, which is that the information, however hard to decipher, is lurking within. The genetic book of the dead may turn out to be as inscrutable as Linear A or the Indus Valley script. But the information, I believe, is all there.

The pattern to the right is a QR code. It contains a concealed message that your human eye cannot read. But your smartphone can instantly decipher it and reveal a line from my favourite poet. The genetic book of the dead is a palimpsest of messages about ancestral worlds, concealed in an animal’s body and genome. Like QR codes, they mostly cannot be read by the naked eye, but zoologists of the future, armed with advanced computers and other tools of their day, will read them.

To repeat the central point, when we examine an animal there are some cases – the Mojave horned lizard is one – where we can instantly read the embodied description of its ancestral environment, just as our auditory system can instantly decipher the spoken word ‘sisters’. Chapter 2 examines animals who have their ancestral environments almost literally painted on their backs. But mostly we must resort to more indirect and difficult methods in order to extract our readout. Later chapters feel their way towards possible ways of doing this. But in most cases the techniques are not yet properly developed, especially those that involve reading genomes. Part of my purpose is to inspire mathematicians, computer scientists, molecular geneticists, and others better qualified than I am, to develop such methods.

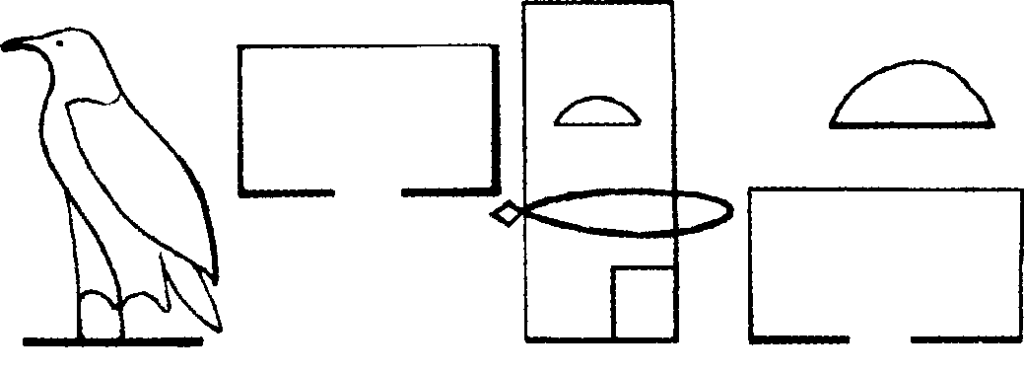

At the outset I need to dispel five possible misunderstandings of the main title, Genetic Book of the Dead. First is the disappointing revelation that I am deferring the task of deciphering much of the book of the dead to the sciences of the future. Nothing much I can do about that. Second, there is little connection, other than a poetic resonance, with the Egyptian Books of the Dead. These were instruction manuals buried with the dead, to help them navigate their way to immortality. An animal’s genome is an instruction manual telling the animal how to navigate through the world, in such a way as to pass the manual (not the body) on into the indefinite future, if not actual immortality.

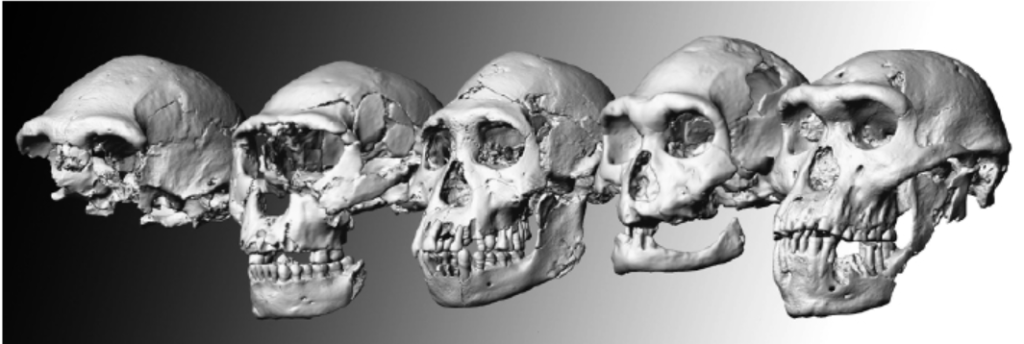

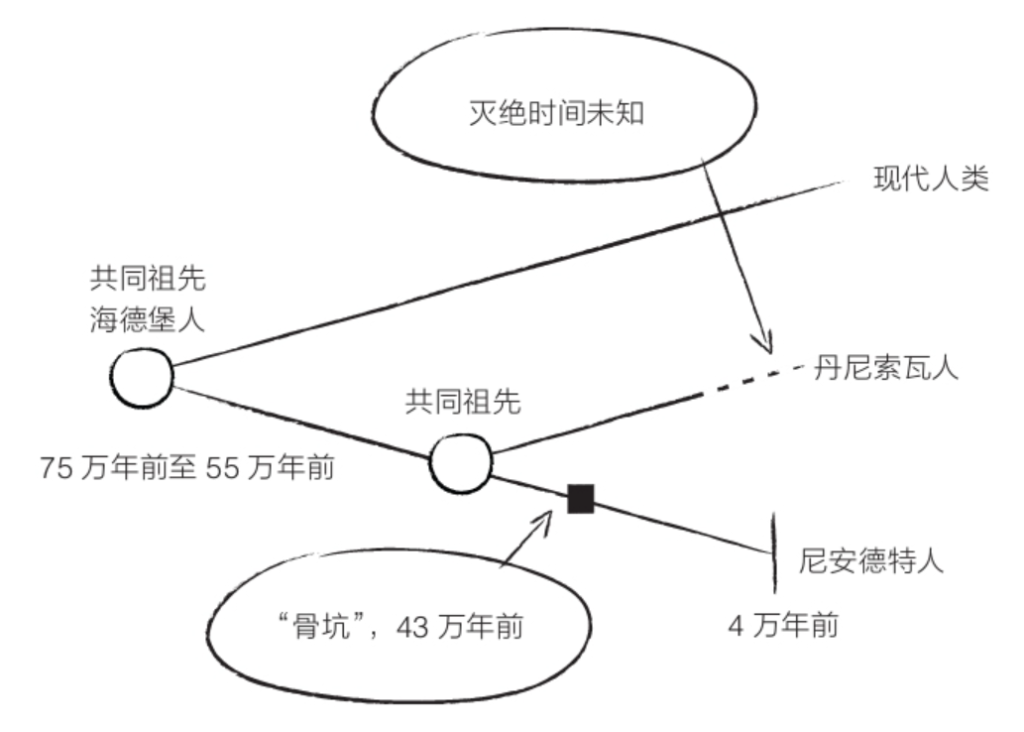

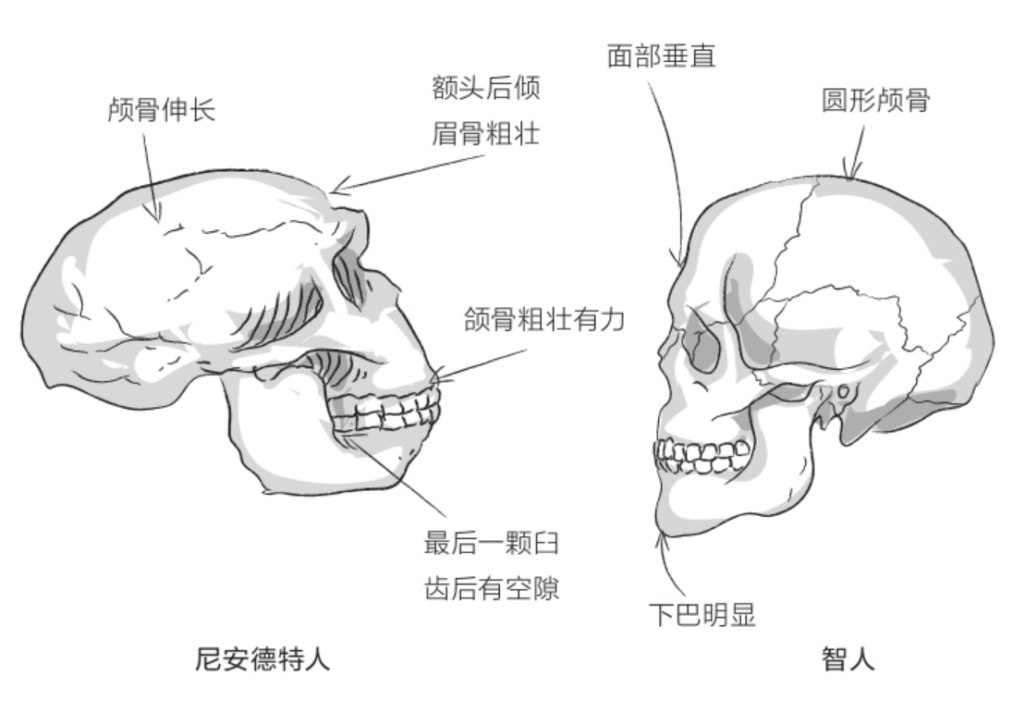

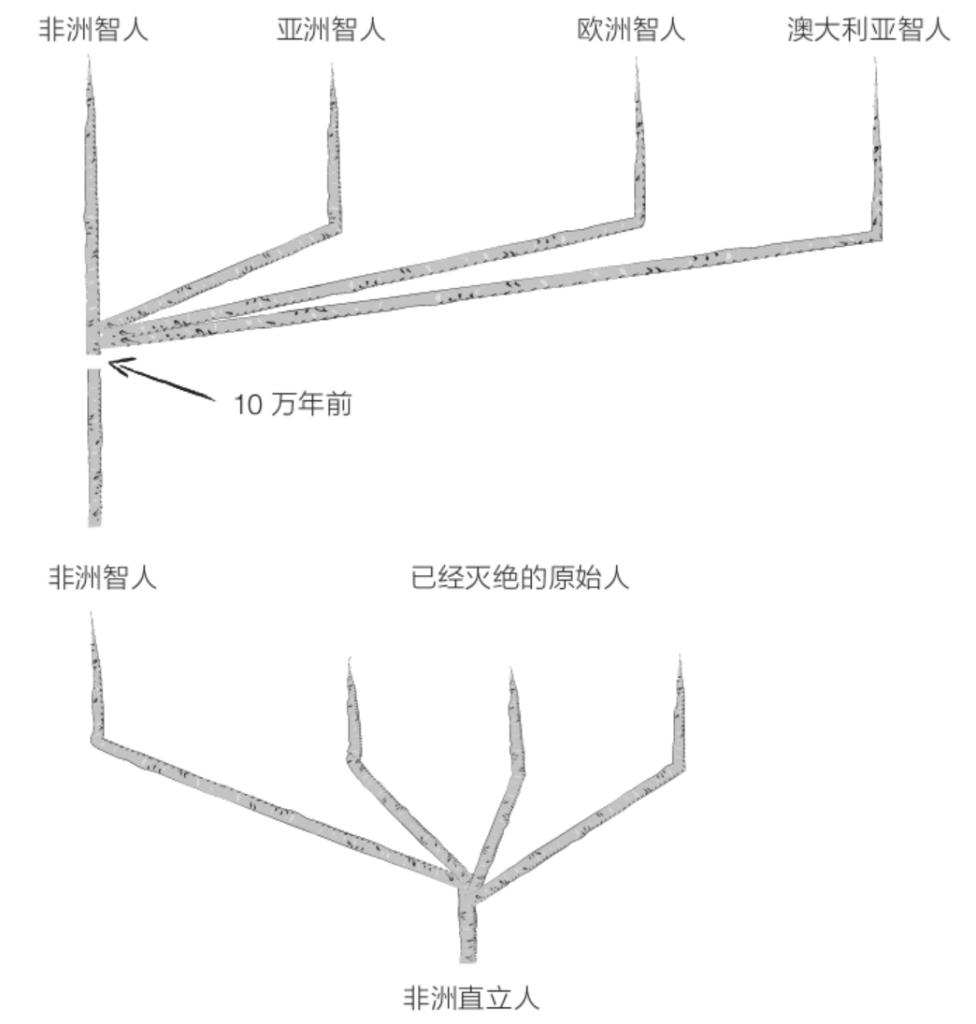

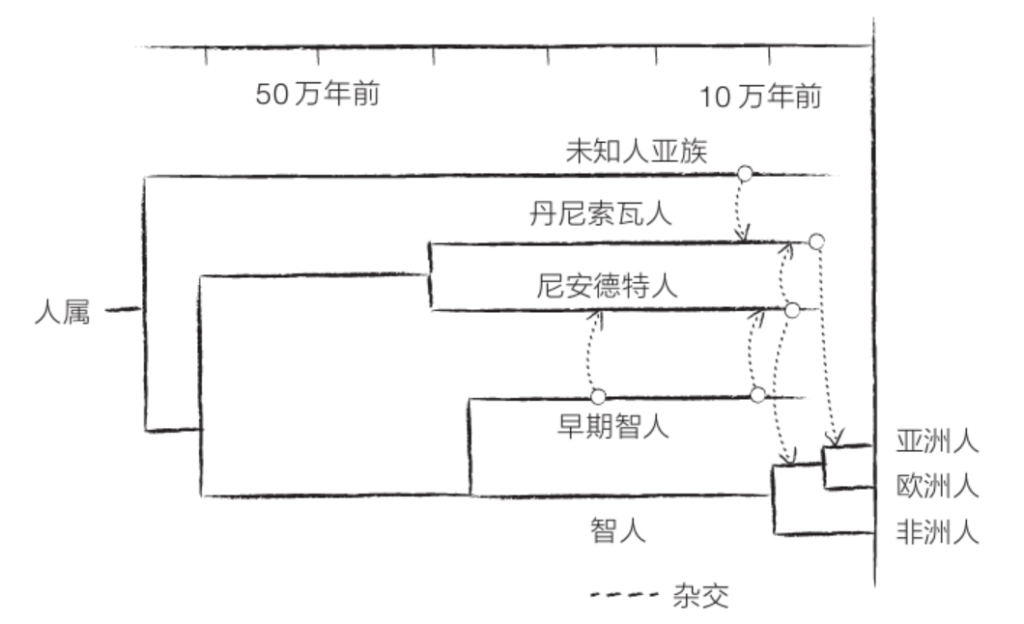

Third, my title might be misunderstood to be about the fascinating subject of Ancient DNA. The DNA of the long dead – well, not very long, unfortunately – is in some cases available to us, often in disjointed fragments. The Swedish geneticist Svante Pääbo won a Nobel prize for jigsawing the genome of Neanderthal and Denisovan humans, otherwise known only from fossils; in the Denisovan case only three teeth and five bone fragments. Pääbo’s work incidentally shows that Europeans, but not sub-Saharan Africans, are descended from rare cases of interbreeding with Neanderthals. Also, some modern humans, especially Melanesians, can be traced back to interbreeding events with Denisovans. The field of ‘Ancient DNA’ research is now flourishing. The woolly mammoth genome is almost completely known, and there are serious hopes of reviving the species. Other possible ‘resurrections’ might include the dodo, passenger pigeon, great auk, and thylacine (Tasmanian wolf). Unfortunately, sufficient DNA doesn’t last more than a few thousand years at best. In any case, interesting though it is, Ancient DNA is outside the scope of this book.

Fourth, I shall not be dealing with comparisons of DNA sequences in different populations of modern humans and the light that they throw on history, including the waves of human migration that have swept over Earth’s land surface. Tantalisingly, these genetic studies overlap with comparisons between languages. For example, the distribution of both genes and words across the Micronesian islands of the Western Pacific islands shows a mathematically lawful relationship between inter-island distance and word-resemblance. We can picture outrigger canoes scudding across the open Pacific, laden with both genes and words! But that would be a chapter in another book. Might it be called The Selfish Meme?

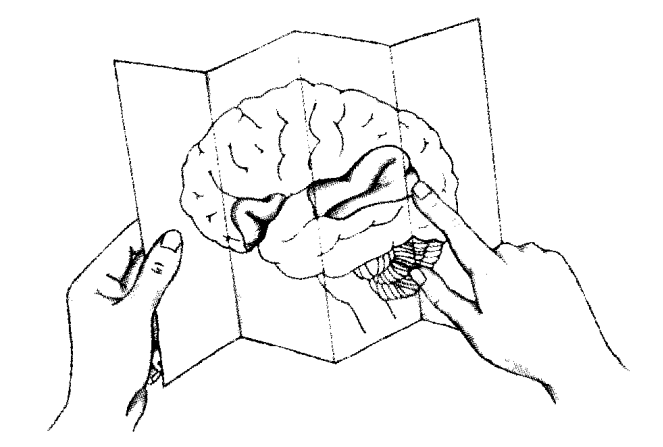

The present book’s title should not be taken to mean that existing science is ready to translate DNA sequences into descriptions of ancient environments. Nobody can do that, and it’s not clear that SOF will ever do so. This book is about reading the animal itself, its body and behaviour – the ‘phenotype’. It remains true that the descriptive messages from the past are transmitted by DNA. But for the moment we read them indirectly via phenotypes. The easiest, if not the only, way to translate a human genome into a working body is to feed it into a very special interpreting device called a woman.

The Species as Sculpture; the Species as Averaging Computer

Sir D’Arcy Thompson (1860–1948), that immensely learned zoologist, classicist, and mathematician, made a remark that seems trite, even tautological, but it actually provokes thought. ‘Everything is the way it is because it got that way.’ The solar system is the way it is because the laws of physics turned a cloud of gas and dust into a spinning disc, which then condensed to form the sun, plus orbiting bodies rotating in the same plane as each other and in the same direction, marking the plane of the original disc. The moon is the way it is because a titanic bombardment of Earth 4.5 billion years ago hived off into orbit a great quantity of matter, which then was pulled and kneaded by gravity into a sphere. The moon’s initial rotation later slowed, in a phenomenon called ‘tidal locking’, such that we only ever see one face of it. More minor bombardments disfigured the moon’s surface with craters. Earth would be pockmarked in the same way but for erosive and tectonic obliteration. A sculpture is the way it is because a block of Carrara marble received the loving attention of Michelangelo.

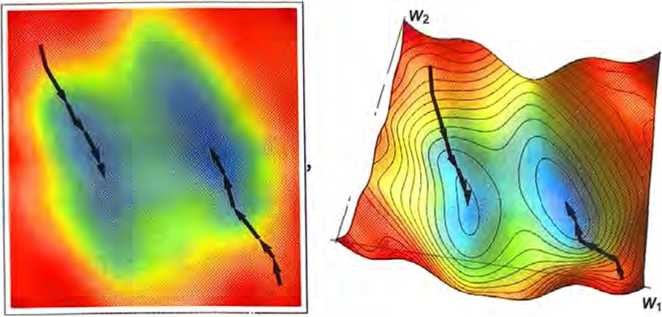

Why are our bodies the way they are? Partly, like the moon, we bear the scars of foreign insults – bullet wounds, souvenirs of the duellist’s sabre or the surgeon’s knife, even actual craters from smallpox or chickenpox. But these are superficial details. A body mostly got that way through the processes of embryology and growth. These were, in turn, directed by the DNA in its cells. And how did the DNA get to be the way it is? Here we come to the point. The genome of every individual is a sample of the gene pool of the species. The gene pool got to be the way it is over many generations, partly through random drift, but more pertinently through a process of non-random sculpture. The sculptor is natural selection, carving and whittling the gene pool until it – and the bodies that are its outward and visible manifestation – is the way it is.

Why do I say it’s the species gene pool that is sculpted rather than the individual’s genome? Because, unlike Michelangelo’s marble, the genome of an individual doesn’t change. The individual genome is not the entity that the sculptor carves. Once fertilisation has taken place, the genome remains fixed, from zygote right through embryonic development, to childhood, adulthood, old age. It is the gene pool of the species, not the genome of the individual, that changes under the Darwinian chisel. The change deserves to be called sculpting to the extent that the typical animal form that results is an improvement. Improvement doesn’t have to mean more beautiful like a Rodin or a Praxiteles (though it often is). It means only getting better at surviving and reproducing. Some individuals survive to reproduce. Others die young. Some individuals have lots of mates. Others have none. Some have no children. Others a swarming, healthy brood. Sexual recombination sees to it that the gene pool is stirred and shaken. Mutation sees to it that new genetic variants are fed into the mingling pool. Natural selection and sexual selection see to it that, as generation succeeds generation, the shape of the average genome of the species changes in constructive directions.

Unless we are population geneticists, we don’t see the shifting of the sculpted gene pool directly. Instead, we observe changes in the average bodily form and behaviour of members of the species. Every individual is built by the cooperative enterprise of a sample of genes taken from the current pool. The gene pool of a species is the ever-changing marble upon which the chisels, the fine, sharp, exquisitely delicate, deeply probing chisels of natural selection, go to work.

A geologist looks at a mountain or valley and ‘reads’ it, reconstructs its history from the remote past through to recent times. The natural sculpting of the mountain or valley might begin with a volcano, or tectonic subduction and upthrust. The chisels of wind and rain, rivers and glaciers then take over. When a biologist looks at fossil history, she sees not genes but things that eyes are equipped to see: progressive changes in average phenotype. But the entity being carved by natural selection is the species gene pool.

The existence of sexual reproduction confers on The Species a very special status not shared by other units in the taxonomic hierarchy – genus, family, order, class, etc. Why? Because sexual recombining of genes – shuffling the pack (American deck) – takes place only within the species. That is the very definition of ‘species’. And it leads me to the second metaphor in the title of this section: the species as averaging computer.

The genetic book of the dead is a written description of the world of no particular ancestral individual more than another. It is a description of the environments that sculpted the whole gene pool. Any individual whom we examine today is a sample from the shuffled pack, the shaken and stirred gene pool. And the gene pool in every generation was the result of a statistical process averaged over all those individual successes and failures within the species. The species is an averaging computer. The gene pool is the database upon which it works.

2 ‘Paintings’ and ‘Statues’

When, like that Mojave Desert lizard, an animal has its ancestral home painted on its back, our eyes give us an instant and effortless readout of the worlds of its forebears, and the hazards that they survived. Here’s another highly camouflaged lizard. Can you see it on its background of tree bark? You can, because the photograph was taken in a strong light from close range. You are like a predator who has had the good fortune to stumble upon a victim under ideal seeing conditions. It is such close encounters that exerted the selection pressure to put the finishing touches to the camouflage’s perfection. But how did the evolution of camouflage get its start? Wandering predators, idly scanning out of the corner of their eye, or hunting when the light was poor, supplied the selection pressures that began the process of evolution towards tree bark mimicry, back when the incipient resemblance was only slight. The intermediate stages of camouflage perfection would have relied upon intermediate seeing conditions. There’s a continuous gradient of available conditions, from ‘seen at a distance, in a poor light, out of the corner of the eye, or when not paying attention’ all the way up to ‘close-up, good light, full-frontal’. The lizard of today has a detailed, highly accurate ‘painting’ of tree bark on its back, painted by genes that survived in the gene pool because they produced increasingly accurate pictures.

We have only to glance at this frog to ‘read’ the environment of its ancestors as being rich in grey lichen. Or, in another of Chapter 1’s formulations, the frog’s genes ‘bet’ on lichen. I intend ‘bet’ and ‘read’ in a sense that is close to literal. It requires no sophisticated techniques or apparatus. The zoologist’s eyes are sufficient. And the Darwinian reason for this is that the painting is designed to deceive predatory eyes that work in the same kind of way as the zoologist’s own eyes. Ancestral frogs survived because they successfully deceived predatory eyes similar to the eyes of the zoologist – or of you, vertebrate reader.

In some cases, it is not prey but predators whose outer surface is painted with the colours and patterning of their ancestral world, the better to creep up on prey unseen. A tiger’s genes bet on the tiger being born into a world of light and shade striped by vertical stems. The zoologist examining the body of a snow leopard could bet that its ancestors lived in a mottled world of stones and rocks, perhaps a mountainous region. And its genes place a future bet on the same environment as cover for its offspring.

By the way, the big cat’s mammalian prey might find its camouflage more baffling than we do. We apes and Old World monkeys have trichromatic vision, with three colour-sensitive cell types in our retinas, like modern digital cameras. Most mammals are dichromats: they are what we would call red-green colour-blind. This probably means they’d find a tiger or snow leopard even harder to distinguish from its background than we would. Natural selection has ‘designed’ the stripes of tigers, and the blotches of snow leopards, in such a way as to fool the dichromat eyes of their typical prey. They are pretty good at fooling our trichromat eyes too.

Also in passing, I note how surprising it is that otherwise beautifully camouflaged animals are let down by a dead giveaway – symmetry. The feathers of this owl beautifully imitate tree bark. But the symmetry gives the game away. The camouflage is broken.

I am reduced to suspecting that there must be some deep embryological constraint, making it hard to break away from left-right symmetry. Or does symmetry confer some inscrutable advantage in social encounters? To intimidate rivals, perhaps? Owls can rotate their necks through a far greater angle than we can. Perhaps that mitigates the problem of a symmetrical face. This particular photograph tempts the speculation that natural selection might have favoured the habit of closing one eye because it reduces symmetry. But I suppose that’s too much to hope for.

Subtly different from ‘paintings’ are ‘statues’. Here the animal’s whole body resembles a discrete object that it is not. A tawny frogmouth or a potoo resembling a broken stump of a tree branch, a stick caterpillar sculpted as a twig, a grasshopper resembling a stone or a clod of dry soil, a caterpillar mimicking a bird dropping, are all examples of animal ‘statues’.

The working difference between a ‘painting’ and a ‘statue’ is that a painting, but not a statue, ceases to deceive the moment the animal is removed from its natural background. A ‘painted’ peppered moth removed from the light-coloured bark that it resembles and placed on any other background will instantly be seen and caught by a predator. In this photograph, the background is a soot-blackened tree in an industrial area, which is perfect for the dark, melanic mutant of the same species of moth that you may have noticed less immediately by its side. On the other hand, the masquerading Geometrid stick caterpillar photographed by Anil Kumar Verma in India, if placed on any background, would have a good chance of still being mistaken for a stick and overlooked by a predator. That is the mark of a good animal statue.

Although a statue resembles objects in the natural background, it does not depend for its effectiveness on being seen against that background in the way that a ‘painting’ does. On the contrary, it might be in greater danger. A lone stick insect on a lawn might be overlooked, as a stick that had fallen there. A stick insect surrounded by real sticks might be spotted as the odd one out. When drifting alone, the leafy sea dragon’s resemblance to a wrack might protect it, at least more so than its seahorse cousin whose shape in no way mimics a seaweed. But would this statue be less safe when nestling in a waving bed of real seaweed? It’s a moot question.

Freshwater mussels of the species Lampsilis cardium have larvae that grow by feeding on blood, which they suck from the gills of a fish. The mussel has to find a way to put its larvae into the fish. It does it by means of a ‘statue’, which fools the fish. The mussel has a brood pouch for very young larvae on the edge of its mantle. The brood pouch is an impressive replica of a pair of small fish, complete with false eyes and false, very fish-like, ‘swimming’ movements. Statues don’t move, so the word ‘statue’ is strictly inappropriate, but never mind, you get the point. Larger fish approach and attempt to catch the dummy fish. What they actually catch – and it does them no good – is a squirt of mussel larvae.

This highly camouflaged snake from Iran has a dummy spider at the tip of its tail. It may look only half convincing in a still picture. But the snake moves its tail in such a way that it looks strikingly like a spider scuttling about. Very realistic indeed, especially when the snake itself is concealed in a burrow with only the tail tip visible. Birds swoop down on the spider. And that is the last thing they do. It is worth reflecting on how remarkable it is that such a trick has evolved by natural selection. What might the intermediate stages have looked like? How did the evolutionary sequence get started? I suppose that, before the tip of the tail looked anything like a spider, simply waggling it about was somewhat attractive to birds, who are drawn to any small moving object.

Both ‘paintings’ and ‘statues’ are easy-to-read descriptions of ancestral worlds, the environments in which ancestors survived. The stick caterpillar is a detailed description of ancient twigs. The potoo is a perfect model of long-forgotten stumps. Except that they are not really forgotten. The potoo itself is the memory. Twigs of past ages have carved their own likeness into the masquerading body of that caterpillar. The sands of time have painted their collective self-portrait on the surface of this spider, which you may have trouble spotting.

‘Where are the snows of yesteryear?’ Natural selection has frozen them in the winter plumage of the willow ptarmigan.

The leaf-tailed gecko recalls to our minds, though not his, the dead leaves among which his ancestors lived. He embodies the Darwinian ‘memory’ of generations of leaves that fell long before men arrived in Madagascar to see them, probably long before men existed anywhere.

The green katydid (long-horned grasshopper) has no idea that it embodies a genetic memory of green mosses and fronds over which its ancestors walked. But we can read at a glance that this is so. Same with this adorable little Vietnamese mossy frog.

Statues don’t always copy inanimate objects like sticks or pebbles, dead leaves, or tree branch stubs. Some mimics pretend to be poisonous or distasteful models, and inconspicuous is precisely what they are not. At first glance you might think this was a wasp and hesitate to pick it up. It’s actually a harmless hoverfly. The eyes give it away. Flies have bigger compound eyes than wasps. This feature is probably written in a deep layer of palimpsest that, for some reason, is hard to over-write. The largest anatomical difference between flies and wasps – two wings rather than four (the feature that gives the fly Order its Latin name, Diptera) – is perhaps also difficult to over-write. But maybe, too, that potential clue is hard to notice. What predator is going to take the time to count wings?

Real wasps, the models for the hoverfly mimicry, are not trying to hide. They’re the opposite of camouflaged. Their vividly striped abdomen shouts ‘Beware! Don’t mess with me!’ The hoverfly is shouting the same thing, but it’s a lie. It has no sting and would be good to eat if only the predator dared to attack it. It is a statue, not a painting, because its (fake) warning doesn’t depend on the background. From our point of view in this book, we can read its stripes as telling us that the ecology of its ancestors contained dangerous yellow-and-black stripy things, and predators that feared them. The fly’s stripes are a simulacrum of erstwhile wasp stripes, painted on its abdomen by natural selection. Yellow and black stripes on an insect reliably signify a warning – either true or false – of dire consequences to would-be attackers. The beetle to the right is another, especially vivid example.

If you came face to face with this, peering at you through the undergrowth, would you start back, thinking it was a snake?

It isn’t peering and it isn’t a snake. It’s the chrysalis of a butterfly, Dynastor darius, and chrysalises don’t peer. As a fine pretence of the front end of a snake, it’s well calculated to frighten. Never mind that rational second thoughts could calculate that it’s a bit on the small side to be a dangerous snake. There exists a distance – still close enough to be worrying – at which a snake would look that small. Besides, a panicking bird has no time for second thoughts. One startled squawk and it’s away. Having more time for reflection, the Darwinian student of the genetic book of the dead will read the caterpillar’s ancestral world as inhabited by dangerous snakes. Some caterpillars, whose rear ends pull the same snake trick, even move muscles in such a way that the fake eyes seem to close and open. Would-be predators can’t be expected to know that snakes don’t do that.

Eyes are scary in themselves. That’s why some moths have eyespots on their wings, which they suddenly expose when surprised by a predator. If you had good reason to fear tigers or other members of the cat family, might you not start back in alarm if suddenly confronted with this, the so-called owl moth of South East Asia?

There exists a distance – a dangerous distance – at which a tiger or a leopard would present a retinal image the same size as a close-up moth. OK, it doesn’t look very like any particular member of the cat family to our eyes. But there’s plenty of evidence that animals of various species respond to dummies that bear only a crude resemblance to the real thing – scarecrows are a familiar example, and there’s lots of experimental evidence as well. Black-headed gulls respond to a model gull head on the end of a stick, as though it were a whole real gull. A shocked withdrawal might be all it takes to save this moth.

I am amused to learn that eyes painted on the rumps of cattle are effective in deterring predation by lions.

We could call it the Babar effect, after Jean de Brunhoff’s lovable and wise King of the Elephants, who won the war against the rhinoceroses by painting scary eyes on elephant rumps.

What on Earth is this? A dragon? A nightmare devil horse? It is in fact the caterpillar of an Australian moth, the pink underwing. The spectacular eye and teeth pattern is not visible when the caterpillar is at rest. It is screened by folds of skin. When threatened, the animal pulls back the skin screen to unveil the display, and, well, all I can say is that if I were a would-be predator, I wouldn’t hang about.

PHOTO: HUSEIN LATIF

The scariest false face I know? It’s a toss-up between the octopus on the left and the vulture on the right. The real eyes of the octopus can just be seen above the inner ends of the ‘eyebrows’ of the large, prominent false eyes. You can find the real eyes of the Himalayan griffon vulture if you first locate the beak and hence the real head. The false eyes of the octopus presumably deter predators. The vulture seems to use its false face to intimidate other vultures, thereby clearing a path through a crowd around a carcase.

Some butterflies have a false head at the back of the wings. How might this benefit the insect? Five hypotheses have been proposed, of which the consensus favourite is the deflection hypothesis: birds are thought to peck at the less vulnerable false head, sparing the real one. I slightly prefer a sixth idea, that the predator expects the butterfly to take off in the wrong direction. Why do I prefer it? Perhaps because I am committed to the idea that animals survive by predicting the future.

Paintings and statues aimed at fooling predators constitute the nearest approach achieved by any book of the dead to a literal readout, a literal description of ancestral worlds. And the aspect of this that I want to stress is its astounding accuracy and attention to detail. This leaf insect even has fake blemishes. The stick caterpillar (here) has fake buds.

I see no reason why the same scrupulous attention to detail should not pervade less literal, less obvious parts of the readout. I believe the same detailed perfection is lurking, waiting to be discovered, in internal organs, in brain-wiring of behaviour, in cellular biochemistry, and other more indirect or deeply buried readings that can be dug out if only we could develop the tools to do so. Why should natural selection escalate its vigilance specifically for the external appearance of animals? Internal details, all details, are no less vital to survival. They are equally subject to becoming written descriptions of past worlds, albeit written in a less transparent script, harder to decipher than this chapter’s superficial paintings and statues. The reason paintings and statues are easier for us to read than internal pages of the genetic book of the dead is not far to seek. They are aimed at eyes, especially predatory eyes. And, as already pointed out, predatory eyes, vertebrate ones at least, work in the same way as our eyes. No wonder it is camouflage and other versions of painting and sculpture that most impress us among all the pages of the book of the dead.

I believe the internally buried descriptions of ancestral worlds will turn out to have the same detailed perfection as the externally seen paintings and statues. Why should they not? The descriptions will just be written less literally, more cryptically, and will require more sophisticated decoding. As with the ear’s decoding of Chapter 1’s spoken word ‘sisters’, the paintings and statues of this chapter are effortlessly read pages from books of the dead. But just as the ‘sisters’ waveform, when presented in the recalcitrant form of binary digits, will eventually yield to analysis, so too will the non-obvious, non-skin-deep details of animals and their genes. The book of the dead will be read, even down to minute details buried deep inside every cell.

This is my central message, and it will bear repeating here. The fine-fingered sculpting of natural selection works not just on the external appearance of an animal such as a stick caterpillar, a tree-climbing lizard, a leaf insect or a tawny frogmouth, where we can appreciate it with the naked eye. The Darwinian sculptor’s sharp chisels penetrate every internal cranny and nook of an animal, right down to the sub-microscopic interior of cells and the high-speed chemical wheels that turn therein. Do not be deceived by the extra difficulty of discerning details more deeply buried. There is every reason to suppose that painted lizards or moths, and moulded potoos or caterpillars, are the outward and visible tips of huge, concealed icebergs. Darwin was at his most eloquent in expressing the point.

It may be said that natural selection is daily and hourly scrutinising, throughout the world, every variation, even the slightest; rejecting that which is bad, preserving and adding up all that is good; silently and insensibly working, whenever and wherever opportunity offers, at the improvement of each organic being in relation to its organic and inorganic conditions of life. We see nothing of these slow changes in progress, until the hand of time has marked the long lapse of ages, and then so imperfect is our view into long past geological ages, that we only see that the forms of life are now different from what they formerly were.

3 In the Depths of the Palimpsest

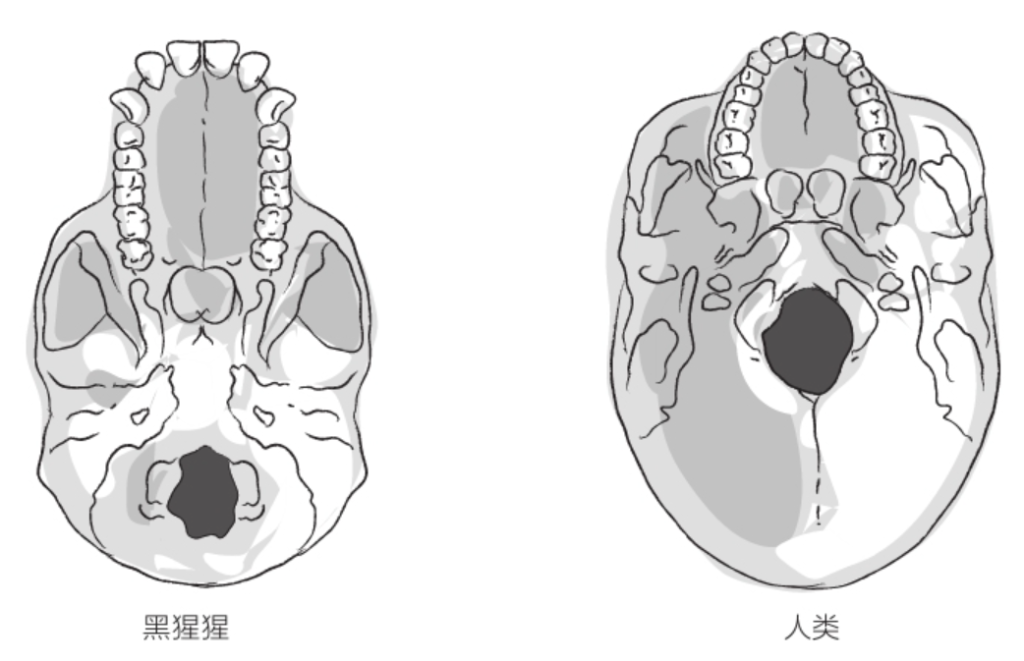

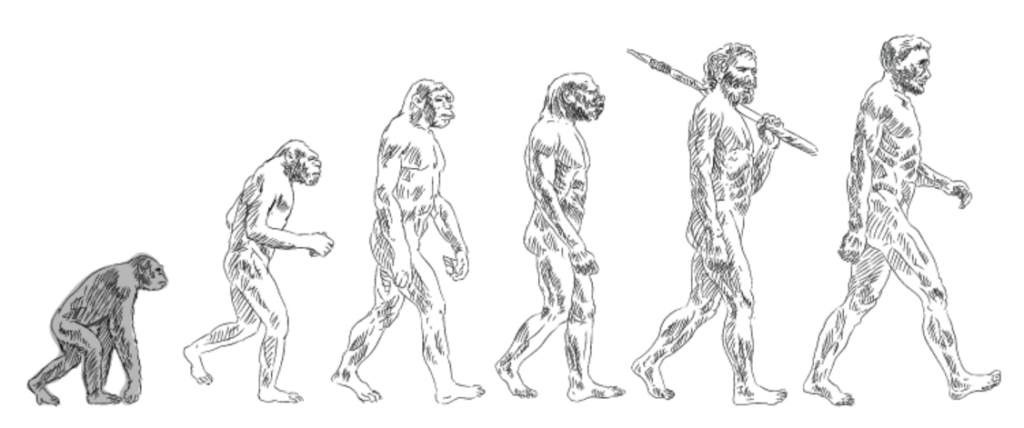

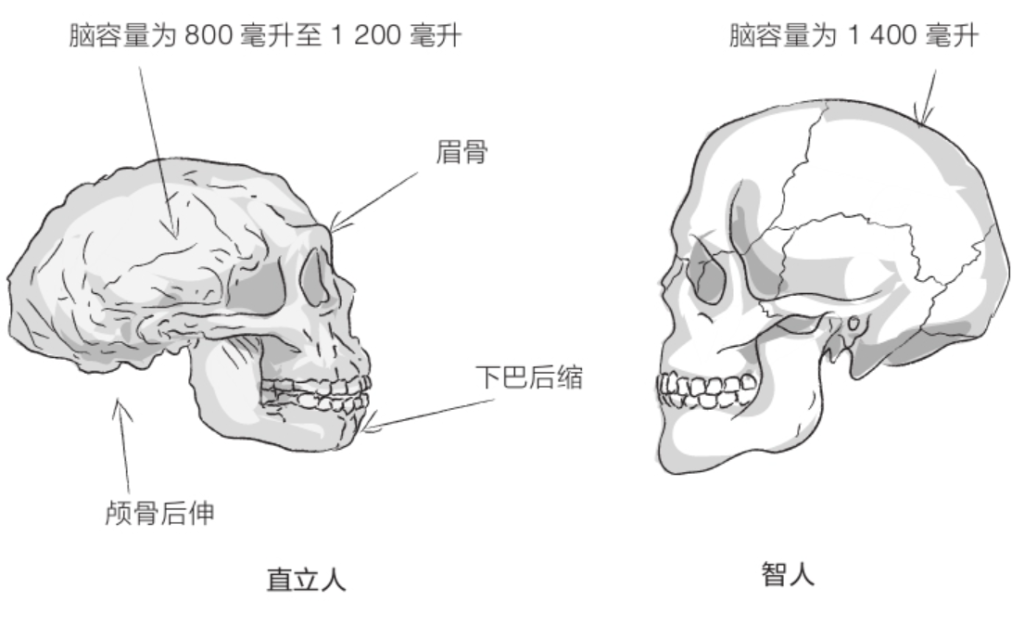

It’s all very well for me to say an animal is a readout of environments from the past, but how far into the past do we go? Every twinge of lower-back pain reminds us that our ancestors only 6 million years ago walked on all fours. Our mammalian spine was built over hundreds of millions of years of horizontal existence when the working body depended on it – depended in the literal sense of hanging from it. The human spine was not ‘meant’ to stand vertically, and it understandably protests. Our human palimpsest has ‘quadruped’ boldly written in a firm hand, then over-written all too superficially – and sometimes painfully – with the tracery of a new description – biped. Parvenu, Johnny-come-lately biped.

The skin of Chapter 1’s Mojave horned lizard proclaimed to us an ancestral world of sandy, stony desert, but that world was presumably recent. What can we read from the palimpsest about earlier environments? Let’s begin by going back a very long way. As with all vertebrates, lizard embryos have gill arches that speak to us of ancestral life in water. As it happens, we have fossils to tell us that the watery scripts of all terrestrial vertebrates, including lizards, date back to Devonian times and then back to life’s marine beginning. The poetic point has often been made – I associate it with that salty, larger-than-life intellectual warrior JBS Haldane – that our saline blood plasma is a relic of Palaeozoic seas. In a 1940 essay called ‘Man as a Sea Beast’, Haldane notes that our plasma is similar in chemical composition to the sea but diluted. He takes this as an indication, not a very strong one in my reluctant opinion (‘reluctant’ because I like the idea), that Palaeozoic seas were less salty than today’s:

As the sea is always receiving salt from the rivers, and only occasionally depositing it in drying lagoons, it becomes saltier from age to age, and our plasma tells us of a time when it possessed less than half its present salt content.

The phrase ‘tells us of a time’ resonates congenially with the title of this book. Haldane goes on:

we pass our first nine months as aquatic animals, suspended in and protected by a salty fluid medium. We begin life as salt-water animals.

Whatever the plausibility of Haldane’s inference about changing salinity, what is undeniable is this. All life began in the sea. The lowest level of palimpsest tells a story of water. After some hundreds of millions of years, plants and then a variety of animals took the enterprising step out onto the land. Following Haldane’s fancy, we could say they eased the journey by taking their private sea water with them in their blood. Animal groups that independently took this step include scorpions, snails, centipedes and millipedes, spiders, crustaceans such as woodlice and land crabs, insects (who later took a further giant leap into the air) and a range of worms who, however, never stray far from moisture to this day. All these animals have ‘dry land’ inscribed on top of the deeper marine layers of palimpsest. Of special interest to us as vertebrates, the lobefins, a group of fish represented today by lungfish and coelacanths, crawled out of the sea, perhaps initially only in search of water elsewhere but eventually to take up permanent residence on dry land, in some cases very dry indeed. Intermediate palimpsest scripts tell of juvenile life in water (think tadpole) accompanying adult emergence on land.

That all makes sense. There was a living to be made on land. The sun showers the land with photons, no less than the surface of the sea. Energy was there for the taking. Why wouldn’t plants take advantage of it via green solar panels, and then animals take advantage of it via plants? Do not suppose that a mutant individual suddenly found itself fully equipped genetically for life on land. More probably, individuals of an enterprising disposition made the first uncomfortable moves. This was perhaps rewarded by a new source of food. We can imagine them learning to make brief, snatch-and-grab forays out of water. Genetic natural selection would have favoured individuals who were especially good at learning the new ploy. Successive generations would have become better and better at learning it, spending less and less time in the sea.

The general name for learned behaviour becoming genetically incorporated is the Baldwin Effect. Though I won’t discuss it further here, I suspect that it’s important in the evolution of major innovations generally, perhaps including the first moves towards defying gravity in flight. In the case of the lobe-finned fishes who left the water in the Devonian era around 400 million years ago, there are various theories for how it happened. One that I like was proposed by the American palaeontologist AS Romer. Recurrent drought would have stranded fishes in shrinking pools. Natural selection favoured individuals able to leave a doomed pool and crawl overland to find another one. A point in strong favour of the theory is that there would have been a continuous range of distances separating the pools. At the beginning of the evolutionary progression, a fish could save its life by crawling to a neighbouring pool only a short distance away. Later in evolution, more distant pools could be reached. All evolutionary advances must be gradual. A suffocating fish’s ability to exploit air requires physiological modification. Major modification cannot happen in one fell swoop. That would be too improbable. There has to be a gradient of step-by-step small improvement. And a gradient of distances between pools, some near, some a bit further, some far, is exactly what is needed. We shall meet the point again in Chapter 6 and the astonishingly rapid evolution of Cichlid fishes in Lake Victoria. Unfortunately, Romer prefaced his theory by quoting evidence that the Devonian was especially prone to drought. When this evidence was called into question, Romer’s whole theory suffered in appreciation. Unnecessarily so.

In whatever way the move to the land happened, profound redesign became necessary. Water really is a very different environment from airy land. For animals, the move out of water was accompanied by radical changes in anatomy and physiology. Watery scripts at the base of the palimpsest had to be comprehensively over-written. It is the more surprising that a large number of animal groups later went into reverse, throwing their hard-won retooling to the winds as they trooped back into the water. Among invertebrates, the list includes pond snails, diving bell spiders, and water beetles. The water that they re-invaded is fresh water, not sea. But some vertebrate returnees, notably whales (including dolphins), sea cows, sea snakes, and turtles, went right back into the salted marine world that their ancestors had taken such trouble to leave.

Seals, sea lions, walruses, and their kin, also Galapagos marine iguanas, only partially returned to the sea, to feed. They still spend much time on land, and breed on land. So do penguins, whose streamlined athleticism in the sea is bought at the cost of risible maladroitness on land. You cannot be a master of all trades. Sea turtles laboriously haul themselves out on land to lay eggs. Otherwise, they totally recommitted to the sea. As soon as baby turtles hatch in the sand, they lose no time in racing down the beach to the sea. Lots of other land vertebrates moved part-time into fresh water, including snakes, crocodiles, hippos, otters, shrews, tenrecs, rodents such as water voles and beavers, desmans (a kind of mole), yapoks (water opossums), and platypuses. These still spend a good deal of time on land, taking to the water mainly to feed.

Sea turtle

You might think that returnees to water would unmask the lower layers of palimpsest and rediscover the designs that served their ancestors so well. Why don’t whales, why don’t dugongs, have gills? Their embryos, like the embryos of all mammals, even have the makings of gills. It would seem the most natural thing in the world to dust off the old script and press it into service again. That doesn’t happen. It’s almost as though, having gone to such trouble to evolve lungs, they were reluctant to abandon them, even if, as you might think, gills would serve them better. Given gills, they wouldn’t have to keep coming to the surface to breathe. But rather than revive the gill, what they did was stick loyally to the lung, even at the cost of profound modifications to the whole air-breathing system, to accommodate the return to water.

They changed their physiology in extreme ways such that they can stay under water for over an hour in some cases. When whales do come to the surface, they can exchange a huge volume of air very quickly in one roaring gulp before submerging again. It’s tempting to toy with the idea of a general rule stating that old scripts from lower down the palimpsest cannot be revived. But I can’t see why this should in general be true. There has to be a more telling reason. I suspect that, having committed their embryological mechanics to air-breathing lungs, the repurposing of gills would be a more radical embryological upheaval, more difficult to achieve than rewriting superficial scripts to modify the air-breathing equipment.

Sea snakes don’t have gills, but they obtain oxygen from water through an exceptionally rich blood supply in the head. Again, they went for a new solution to the problem, rather than revive the old one. Some turtles obtain a certain amount of oxygen from water via the cloaca (waste disposal plus genital opening), but they still have to come to the surface to breathe air into their lungs.

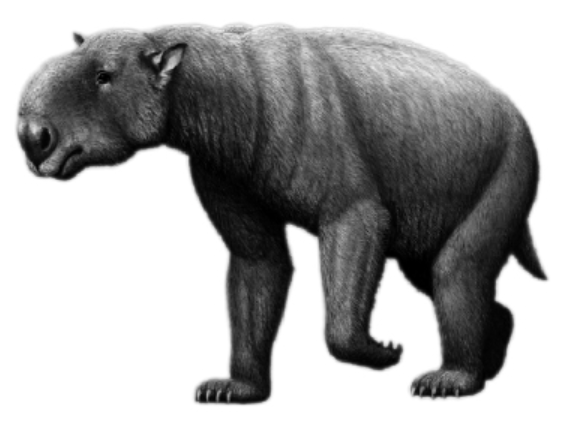

Steller’s sea cow

Never parted from the buoyant support of water, whales are freed to evolve in massively (indeed so) different directions from their terrestrial ancestors. The blue whale is probably the largest animal that ever lived. Steller’s sea cows (see previous page), extinct relatives of dugongs and manatees, reached lengths of 11 metres and masses of 10 tonnes, larger than minke whales. They were hunted to extinction in the eighteenth century, soon after Steller first saw them. Like whales, sea cows breathe air, having failed to rediscover anything equivalent to the gills of their earlier ancestors. For reasons just discussed, that word ‘failed’ may be ill-advised.

Ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies, and with powerful tails, which were their main engines of propulsion: like dolphins, except that ichthyosaur tails would have moved from side to side rather than up and down. The ancestors of whales and dolphins had already perfected the mammalian galloping gait on land, and the up-and-down motion of dolphin flukes was naturally derived from it. Dolphins ‘gallop’ through the water, unlike ichthyosaurs, who would have swum more like fish. Otherwise, ichthyosaurs looked like dolphins and they probably lived pretty much like dolphins. Did they leap exuberantly into the air – wonderful thought – wagging their tails like dolphins (but from side to side)? They had big eyes, from which we might guess that they probably didn’t rely on sonar as the small-eyed dolphins do. Ichthyosaurs gave birth to live babies in the sea, as we know from a fossil ichthyosaur who unfortunately died during the act of giving birth (see above). Unlike turtles, but like dolphins and sea cows, ichthyosaurs were fully emancipated from their terrestrial heritage. So were plesiosaurs, for there’s evidence that they were livebearers too. Given that viviparity has evolved, according to one authoritative estimate, at least 100 times independently in land reptiles, it seems surprising that sea turtles, buoyant in water but painfully heavy on land, still labour up the sands to lay eggs. And that their babies, when they hatch, are obliged to flap their perilous way down to the sea, running a gauntlet of gulls, frigate birds, foxes, and even marauding crabs.

Ichthyosaur died while giving birth

Sea turtles revert to land to lay their eggs, in holes that they dig in a sandy beach. And an arduous exertion it is, for they are woefully ill-equipped to move out of water. Seals, sea lions, otters, and many other mammals whom we’ll discuss in a moment, spend part of their time in water and are adapted to swimming rather than walking, which makes them clumsy on land, though less so than sea turtles. As already remarked, the same is true of penguins, who are champions in water but comically awkward on land. Galapagos marine iguanas are proficient swimmers, but they can manage a surprising turn of speed on land too, when fleeing snakes. All these animals show us what the intermediates might have been like, on the way to becoming dedicated mariners like whales, dugongs, plesiosaurs, and ichthyosaurs.

Tortles and turtoises – a tortuous trajectory

Turtles and tortoises are of special interest from the palimpsest point of view, and they deserve special treatment. But first I have to dispel a confusing quirk of the English language. In British common usage, turtles are purely aquatic, tortoises totally terrestrial. Americans call them all turtles, tortoises being those turtles that live on land. In what follows, I’ll try to use unambiguous language that won’t confuse readers from either of the two nations ‘separated by a common language’. I’ll sometimes resort to ‘chelonians’ to refer to the entire group.

Land tortoises, as we shall see, are almost unique in that their palimpsest chronicles a double doubling-back during the long course of their evolution. Their fish ancestors, along with the ancestors of all land vertebrates including us, left the sea in Devonian times, around 400 million years ago. After a period on land they then, like whales and dugongs, like ichthyosaurs and plesiosaurs, returned to the water. They became sea turtles. Finally, uniquely, some aquatic turtles came back to the land and became our modern dry-land (in some cases very dry indeed) tortoises. This is the ‘double doubling-back’ that I mentioned. But how do we know? How has the uniquely complicated palimpsest of land tortoises been deciphered?

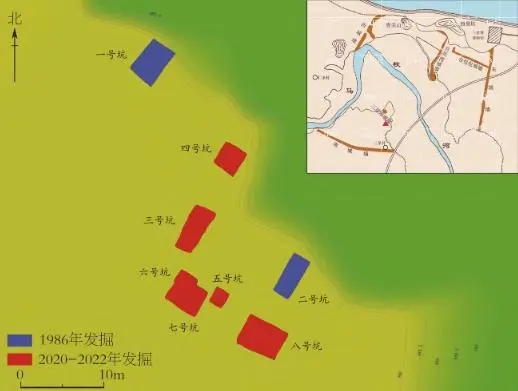

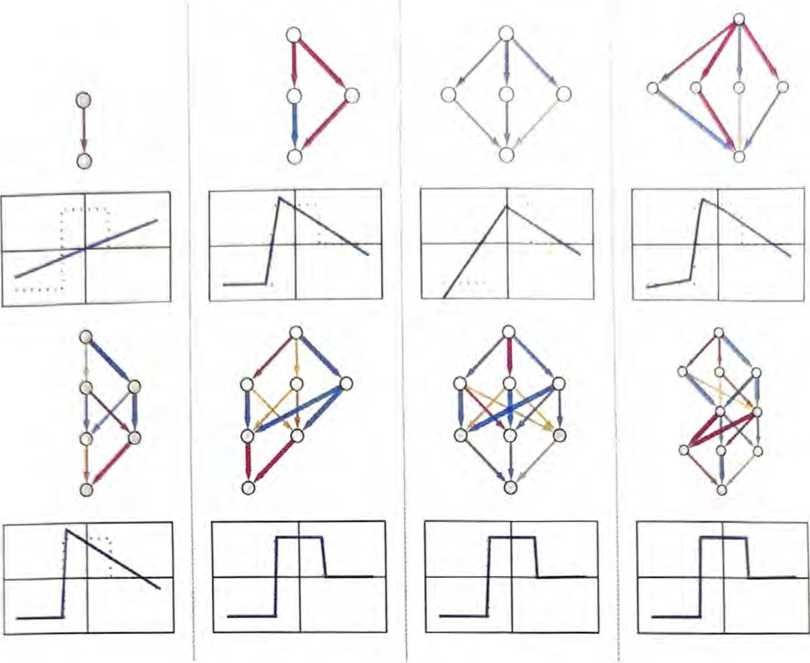

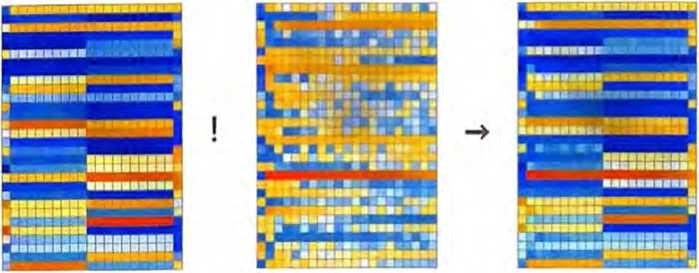

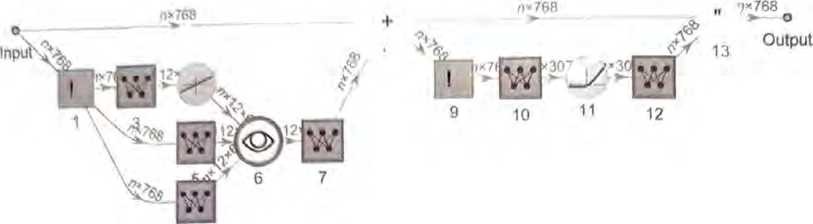

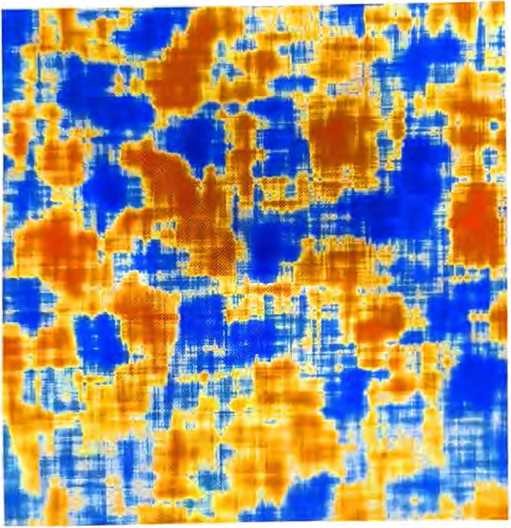

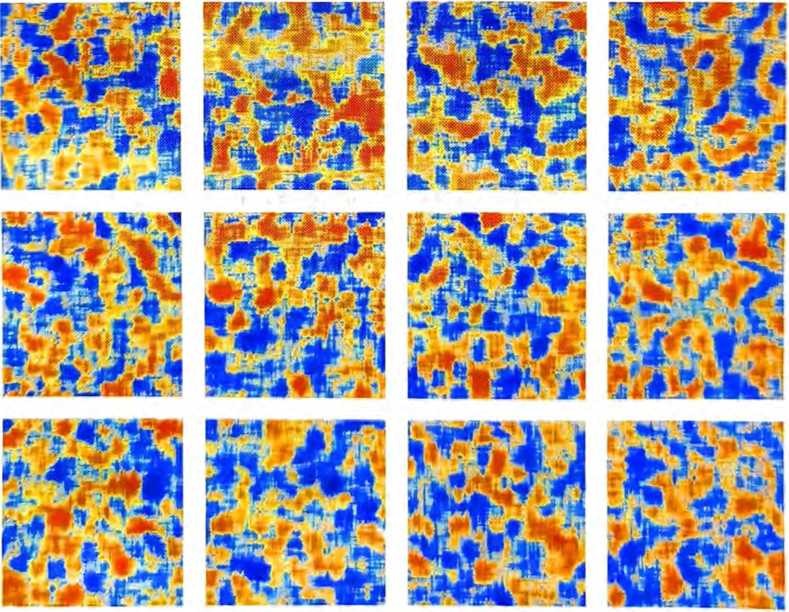

We can draw a family tree of extant chelonians, using all available evidence including molecular genetics. The diagram below is adapted from a paper by Walter Joyce and Jacques Gauthier. Aquatic groups are shown in blue, terrestrial in orange. I’ve taken the liberty of colouring the ‘ancestral’ blobs blue when the majority of their descendant groups are blue. Today’s land tortoises constitute a single branch, nested among branches consisting of aquatic turtles.

This suggests that modern land tortoises, unlike most land reptiles and mammals, have not stayed on land continuously since their fish ancestors (who were also ours) emerged from the sea. Land tortoises’ ancestors were among those who, like whales and dugongs, went back to the water. But, unlike whales and dugongs, they then re-emerged back onto the land. I suppose this means I should reluctantly admit that American terminology has something going for it. As it turns out, what we British call tortoises are just sea turtles who turned turtle and returned to the land. They’re terrestrial turtles. No, I can’t do it. My upbringing leads me to go on calling them tortoises, but I’ll curb my tendency to wince at a phrase like ‘desert turtles’. In any case, what is interesting from the point of view of the genetic book of the dead is this: where reversals are concerned, land tortoises appear to have the most complicated palimpsests of all, with the largest number of almost perverse-seeming reversals.

Modern land tortoise

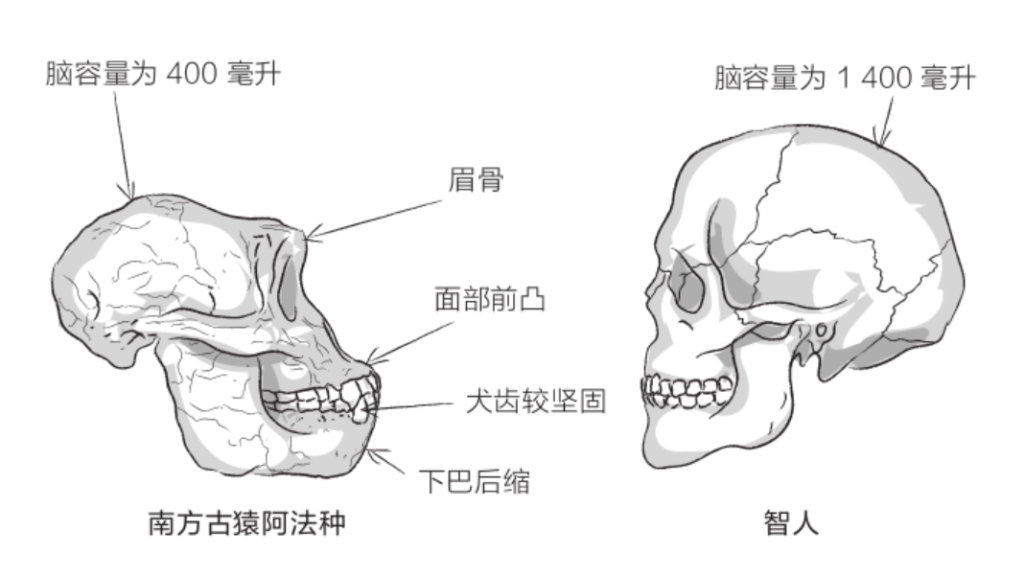

Moreover, it appears that our modern land tortoises may not be the first of their kind to achieve this remarkable double doubling-back. What looks like an earlier case occurred in the Triassic era. Two genera, Proganochelys and Palaeochersis, date way back to the first great age of dinosaurs, indeed long before the more spectacular and famous giant dinosaurs of the Jurassic and Cretaceous. It appears that they lived on land. How can we know? This is a good opportunity to return to our ‘future scientist’ SOF, faced with an unknown animal, and invite her to ‘read’ its environment from its skeleton. Fossils present the challenge in earnest because we can’t watch them living – whether swimming or walking – in their environment.

Proganochelys

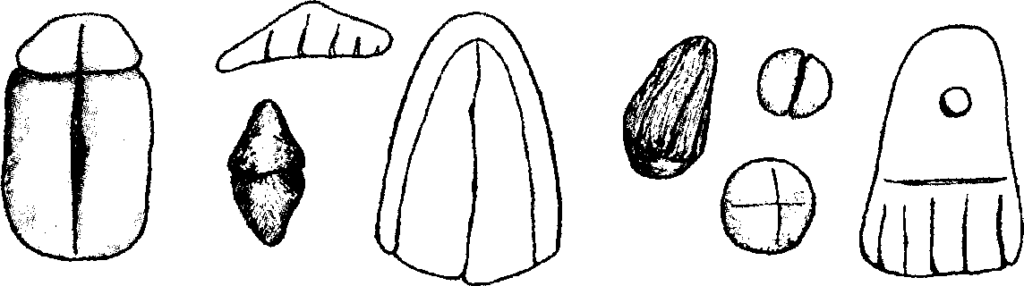

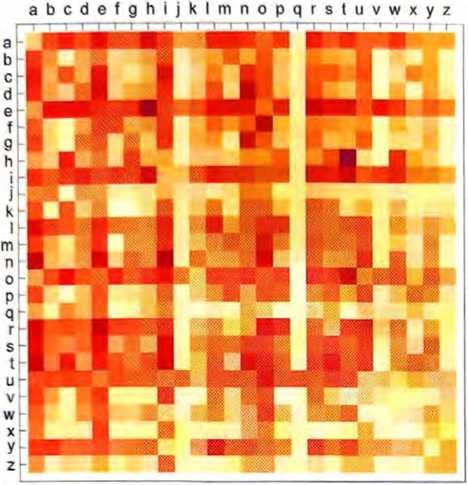

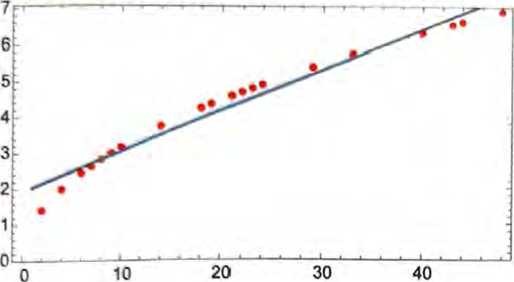

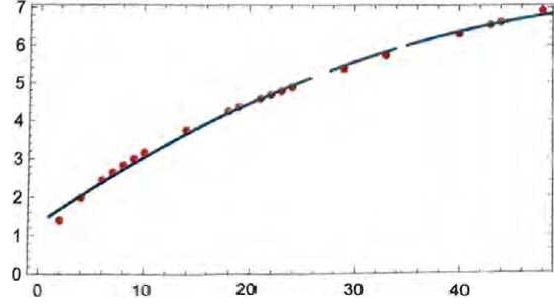

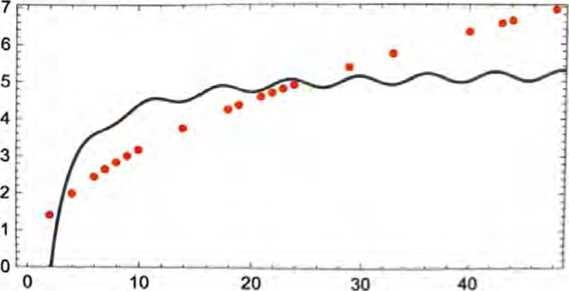

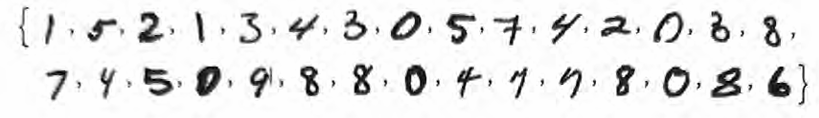

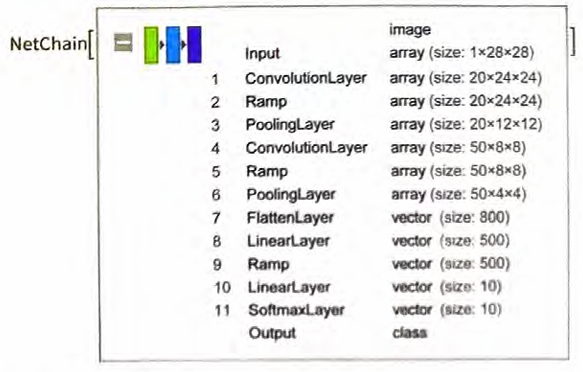

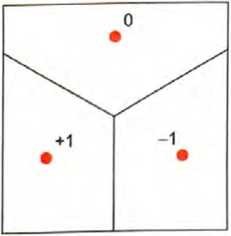

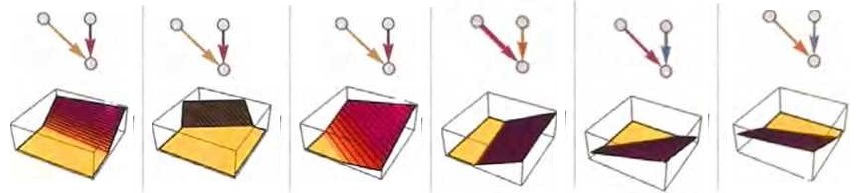

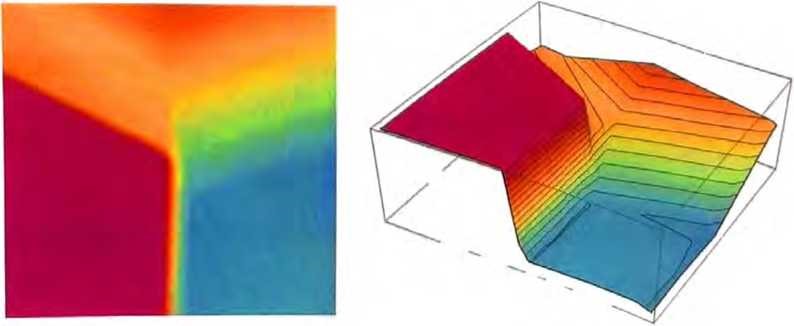

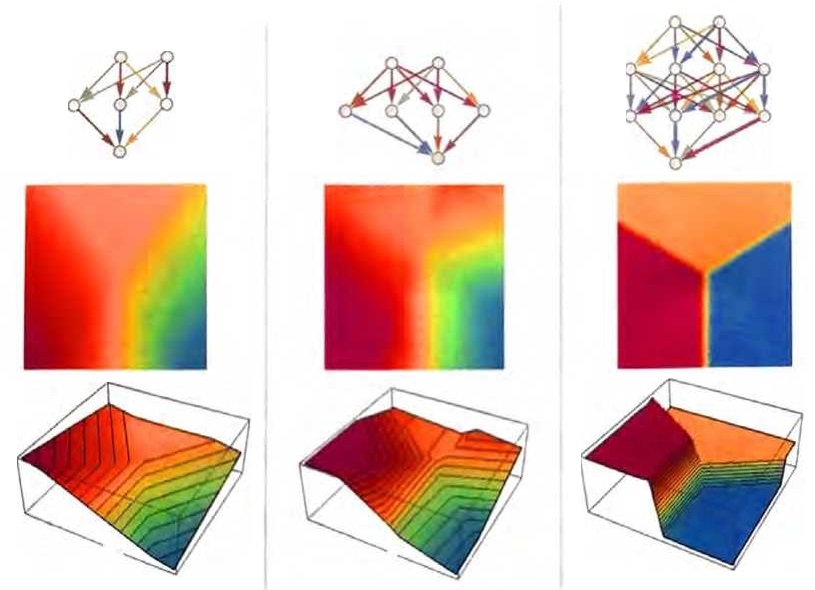

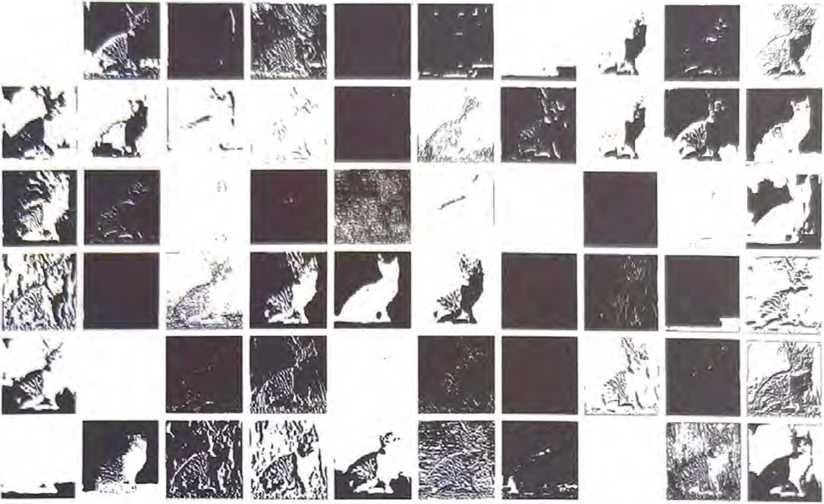

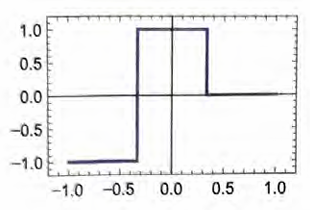

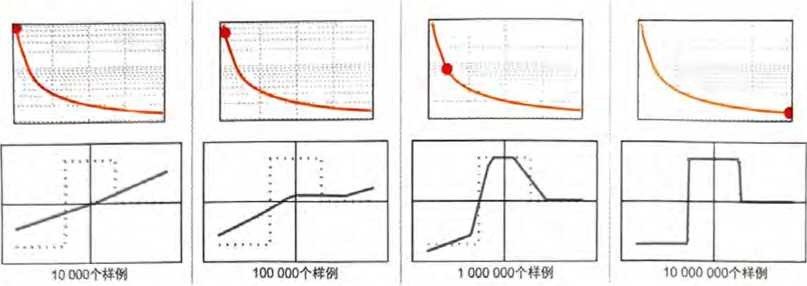

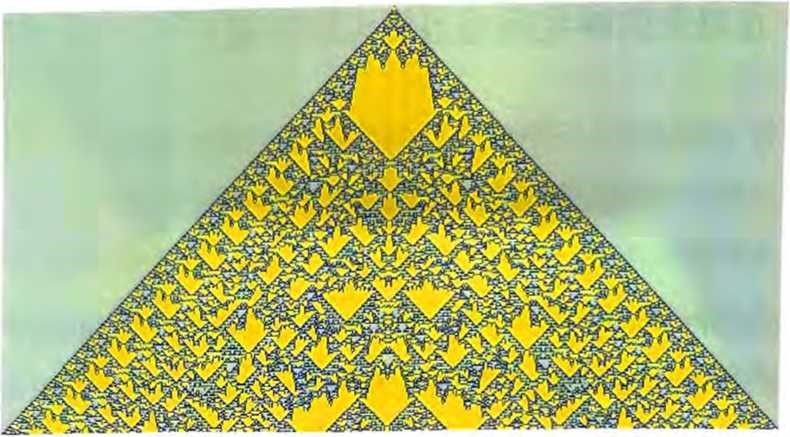

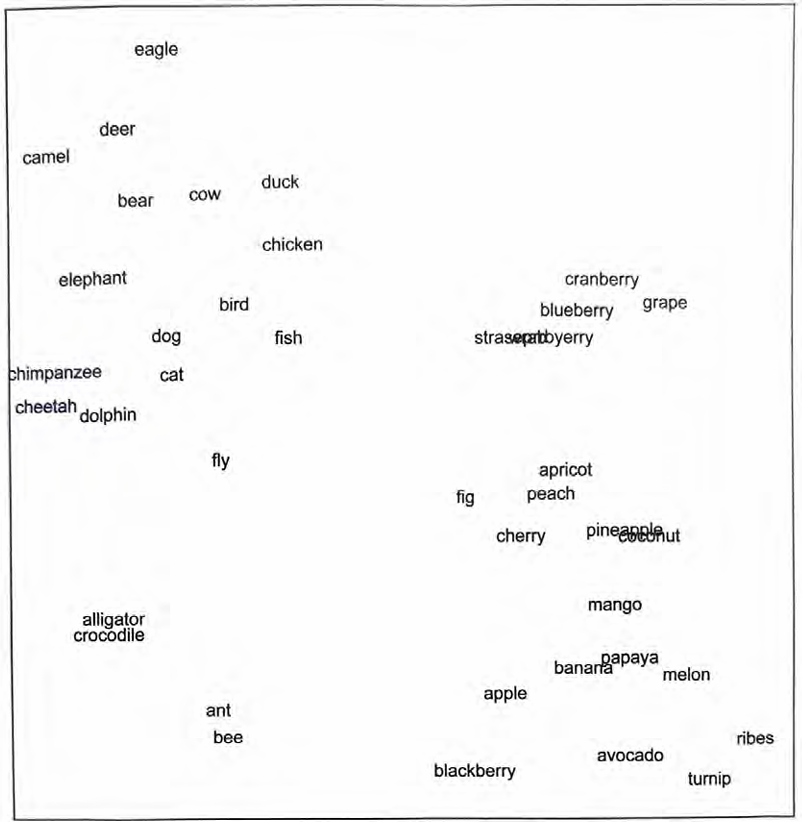

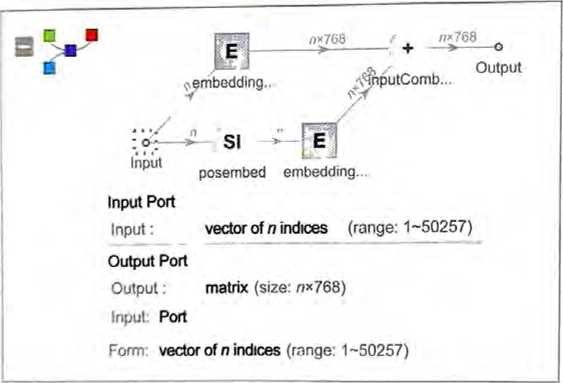

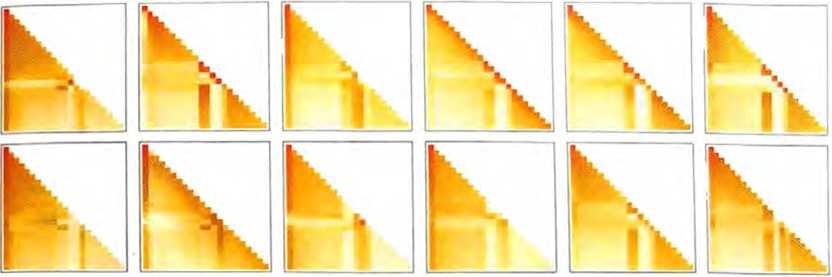

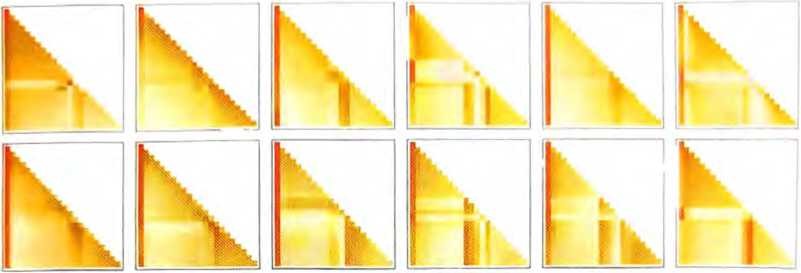

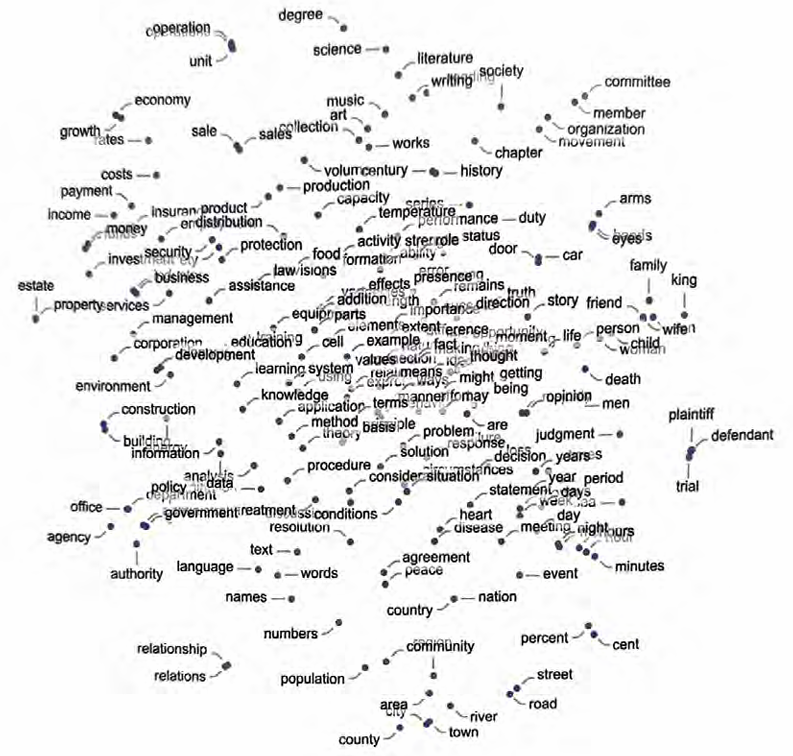

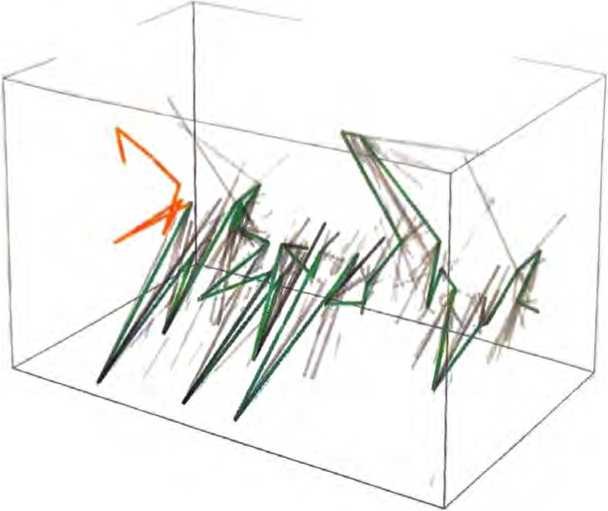

So, what might SOF say of those enigmatic fossils, Proganochelys and Palaeochersis? Their feet don’t look like swimming flippers. But can we be more scientific about this? Joyce and Gauthier, whom we’ve already met, used a method that can point the way for anyone who wants to quantitatively decipher the genetic book of the long dead. They took seventy-one living species of chelonians whose habitat is known, and made three key measurements of their arm bones, the humerus (upper arm), the ulna (one of the two forearm bones), and the hand, as a percentage of total arm length. They plotted them on triangular graph paper. Triangular plotting makes convenient use of a proof in Euclidean geometry. From any point inside an equilateral triangle, the lengths of perpendiculars dropped to the three sides add up to the same value. This provides a useful technique for displaying three variables when the three are proportions that add up to a fixed number such as one, or percentages that add up to 100. Each coloured point represents one of the seventy-one species. The perpendicular distances of a point from each of the three lines of the big triangle represent the lengths of their three skeletal measurements. And when you colour-code the species according to whether they live in water or on land, something significant leaps off the page. The coloured points elegantly separate out. Blue points represent species living in water, yellow points species living on land. Green points represent genera that spend time in both environments and they, satisfyingly, occupy the region between the blues and yellows.

So now, the interesting question is, where do the two ancient fossil species, Palaeochersis and Proganochelys, fall? They are represented by the two red stars. And there’s little doubt about it. The red stars fall among the yellow points, the dry-land species of modern tortoises. They were terrestrial tortoises. The two stars fall fairly close to the green points, so maybe they didn’t stray far from water. This kind of method shows one way in which our hypothetical SOF might ‘read’ the environment of any hitherto unknown animal – and hence read the environment in which its ancestors were naturally selected. No doubt SOF will have more advanced methods at her disposal, but studies such as this one might point the way.

Palaeochersis and Proganochelys, then, were landlubbers. But had they stayed on land ever since their (and our) fishy ancestors crawled out of the sea? Or did they, like modern land tortoises, number sea turtles among their forebears? To help decide this, let’s look at another fossil. Odontochelys semitestacea lived in the Triassic, like Palaeochersis and Proganochelys but earlier. It was about half a metre long, including a long tail, which modern chelonians lack. The ‘Odonto’ in the generic name records the fact that it had teeth, unlike all modern chelonians, who have something more like a bird’s beak. And the specific name semitestacea testifies to its having only half a shell. It had a ‘plastron’, the hard shell that protects the belly of all chelonians, but it lacked the domed upper shell. The ribs, however, were flattened like those that support the shell in a normal chelonian.

The fossil was discovered in China and described by a group of scientists led by Li Chun. They believe Odontochelys, or something like it, is ancestral to all chelonians and that the turtle shell evolved ‘from the bottom up’. They referred to the Joyce and Gauthier paper on forelimb proportions and concluded that Odontochelys was aquatic. In case you’re wondering what was the use of half a shell, sharks (who have been around since long before any of this story) often attack from below, so the armoured belly might have been anti-shark. If we accept this interpretation, it again suggests that the chelonian shell evolved in water. Against land predators we would not expect that the breastplate should be the first piece of armour to evolve. Quite the reverse. Odontochelys was probably something like a swimming lizard, a sort of Galapagos marine iguana but armoured with a large ventral breastplate.

Although it’s controversial, the Chinese scientists favour the view that an aquatic turtle like Odontochelys, with its half shell, was ancestral to chelonians. Like all reptiles, it would have been descended from terrestrial, lizard-like ancestors, perhaps something like Pappochelys. If they are right that the chelonian shell evolved, Odontochelys-style, from the bottom up in shark-infested waters, what can we say about Palaeochersis and Proganochelys out on the land?

Odontochelys

It would seem that these represent an earlier emergence from water, an earlier incarnation of doubling-back terrestrial tortoises, to parallel today’s behemoths of Galapagos and Aldabra, who evolved from a later generation of aquatic turtles. In any case, the group we know as land tortoises stand as poster child for the very idea of an elaborate palimpsest. Not only did they leave the water for the land, return to water, and then double back onto the land again. They may even have done it twice! The doubling-back was achieved first by the likes of Proganochelys, and then again, independently, by our modern land tortoises. Maybe some went back to water yet again. It wouldn’t surprise me if some freshwater terrapins represent such a triple reversal, but I know of no evidence. Even one doubling-back is remarkable enough.

Pappochelys

If this giant Galapagos tortoise could sing a Homeric epic of its ancestors, its DNA-scored Odyssey would range from ancient legends of Devonian fishes, through lizard-like creatures roaming Permian lands, back to the sea with Mesozoic turtles, and finally returning to the land a second time. Now that’s what I call a palimpsest!

Giant Galapagos tortoise

Who Sings Loudest

I said in Chapter 1 that the palimpsest chapter would return to the question of the relative balance between recent scripts and ancient ones. It is time to do so. You might conjecture something like the scriptural rule for internal Koranic contradictions: later verses supersede earlier ones. But it’s not as simple as that. In the genetic book of the dead, older scripts of the palimpsest can amount to ‘constraints on perfection’.

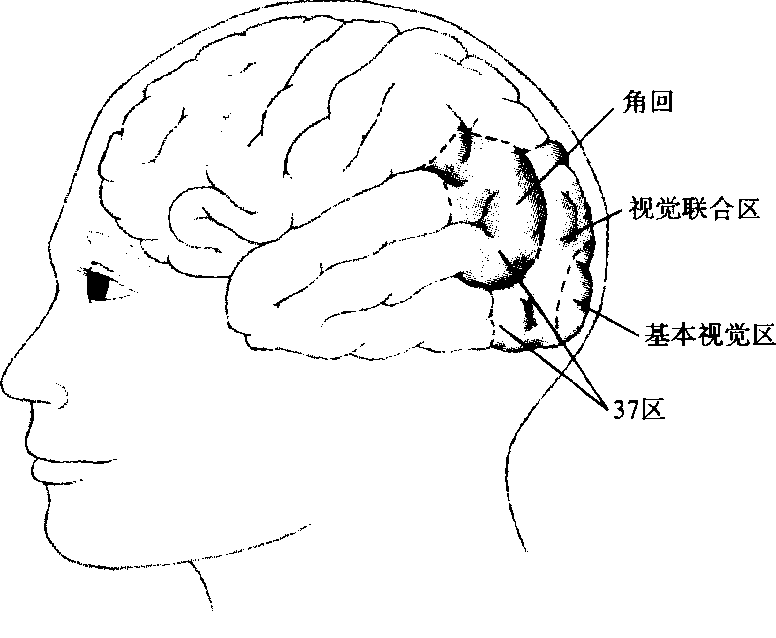

Famous cases of evolutionary bad design, such as the vertebrate retina being installed back to front, or the wasteful detour of the laryngeal nerve (see below), can be blamed on historical constraints of this kind.

‘Can you tell me the way to Dublin?’

‘Well, I wouldn’t start from here.’

The joke is familiar to the point of cliché, but it strikes to the heart of our palimpsest priority question. Unlike an engineer who can go back to the drawing board, evolution always has to ‘start from here’, however unfavourable a starting point ‘here’ may be. Imagine what the jet engine would look like if the designer had had to start with a propellor engine on his drawing board, which he then had to modify, step by tinkering step, until it became a jet engine. An engineer starting with the luxury of a clean drawing board would never have designed an eye with the ‘photocells’ facing backwards, and their output ‘wires’ being obliged to travel over the surface of the retina and eventually dive through it in a blind spot on their way to the brain. The blind spot is worryingly large, although we don’t notice it because the brain, in building its constrained virtual reality model of the world, cunningly fills in a plausible replacement for the missing patch on the visual field. I suppose such guesswork could be dangerous if a hazard happened to fall on the blind spot at a crucial moment. But this piece of bad design is buried deep in embryology. To change it in order to make the end product more sensible would require a major upheaval early in the embryonic development of the nervous system. And the earlier in embryology it is, the more radical and difficult to achieve. Even if such an upheaval could at length be achieved, the intermediate evolutionary stages on the way to the ultimate improvement would probably be fatally inferior to the existing arrangement, which works, after all, pretty well. Mutant individuals who began the long trek to ultimate improvement would be out-competed by rivals who coped adequately with the status quo. Indeed, in the hypothetical case of reforming the retina, they would probably be totally blind.

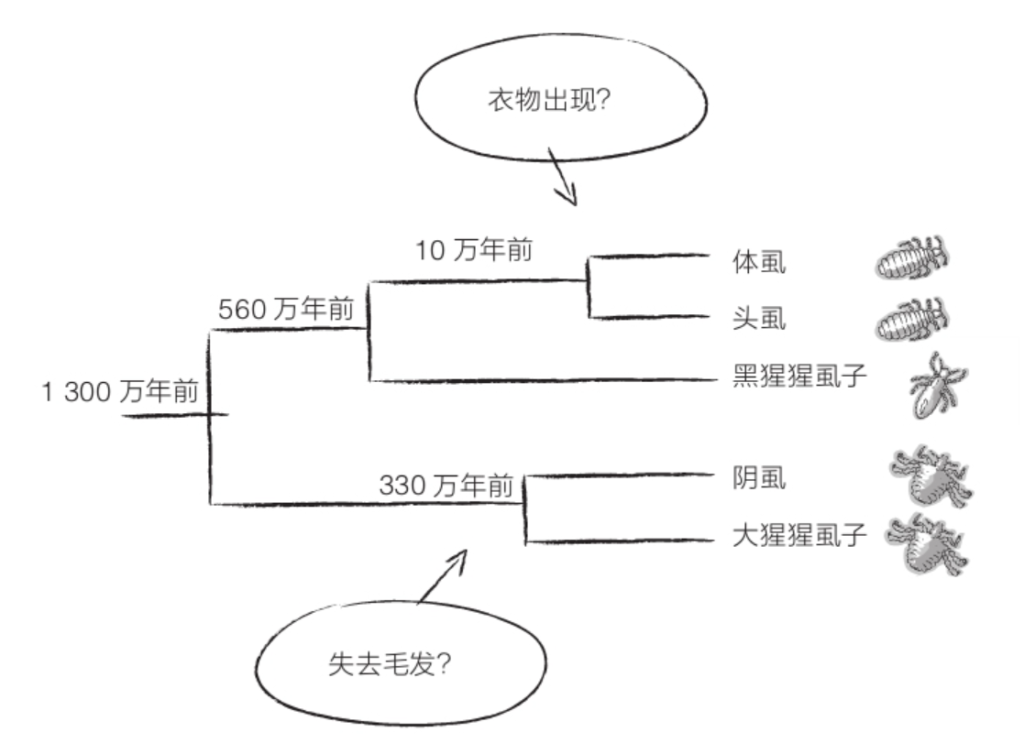

You can call the backwards retina ‘bad design’ if you wish. It’s a legacy of history, a relic, an older palimpsest script partially over-written. Another example is the tail of humans and other apes, prominent in the embryo, shrunk to the coccyx in the adult. Also faintly traced in the palimpsest is our sparse covering of hair. Once useful for heat insulation, it is now reduced to a relic, still retaining its now almost pointless erectile properties in response to cold or emotion.

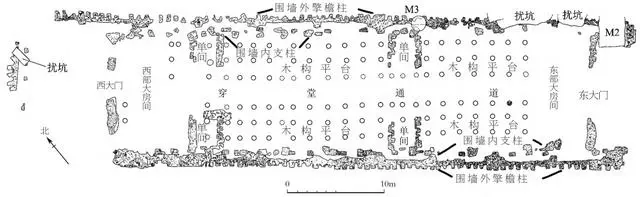

The recurrent laryngeal nerve in a mammal or a reptile serves the larynx. But instead of going directly to its destination, it shoots straight past the larynx, on its way down the neck into the chest, where it loops around a major artery and then rushes all the way back up the neck to the larynx. If you think of it as design, this is obviously rotten design. The length of the detour in the giant dinosaur Brachiosaurus would have been about 20 metres. In a giraffe it is still impressive, as I witnessed at first hand when, for a Channel Four documentary called Inside Nature’s Giants, I assisted in the dissection of a giraffe, who had unfortunately died in a zoo. Who knows what inefficiencies or outright errors might have resulted from the transmission delay that such a detour must have imposed. But natural selection is not wantonly silly. It wasn’t originally bad design in our fishy ancestors when the nerve in question went straight to its end organ – not larynx, for fish don’t have a larynx. Fish don’t have a neck either. When the neck started to lengthen in their land-dwelling descendants, the marginal cost of each small lengthening of the detour was small compared to what would have been the major cost of radically reforming embryology to re-route the nerve along a ‘sensible’ path, the other side of the artery. Mutant individuals who began the embryologically radical evolutionary journey towards re-routing the laryngeal nerve would have been out-competed by rival individuals who made do with the working status quo. There’s a very similar example in the routing of the tube connecting testis to penis. Instead of taking the most direct route, it loops over the tube connecting kidney to bladder: an apparently pointless detour. Once again, the bad design is a constraint buried deep in embryology and deep in history.

Recurrent laryngeal nerve

‘Buried deep in embryology and deep in history’ is another way of saying ‘buried deep under layers of younger scripts in the palimpsest’. Far from a ‘Koranic’ type of rule in which ‘Later trumps Earlier’, we might be tempted to toy with the reverse, ‘Earlier trumps Later’. But that won’t do either. The selection pressures that winnowed our recent ancestors are probably still in force today. So, to change the metaphor from a book to a cacophony of voices, the youngest voice, in its youthful vigour, might have something of a built-in advantage. Not an overriding advantage, however. I’d be content with the more cautious claim that the genetic book of the dead is a palimpsest made up of scripts ranging from very old to very young and including all intermediates between. If there are general rules governing relative prominence of old versus young or intermediate, they must wait for later research.

Biologists have long recognised morphological features that lie conservatively in basal layers of the palimpsest. An example is the vertebrate skeleton: the dorsally placed spinal column, with a skull and tail at the two ends, the column made of serially segmented vertebrae through which runs the body’s main trunk nerve. Then the four limbs that sprout from it, each consisting of a single, typically long bone (humerus or femur) connected to two parallel bones (radius/ulna, tibia/fibula); then a cluster of smaller bones terminating in five digits. It’s always five digits in the embryo, although in the adult some may be reduced or even missing. Horses have lost all but the middle digit, which bears the hoof (a massively enlarged version of our nail). A group of extinct South American herbivores, the Litopterns, included some species, such as Thoatherium (left), which independently evolved almost exactly the same hoofed limb as the horse (right). The two limbs have been drawn the same size for ease of comparison, but Thoatherium was considerably smaller than a typical horse, about the size of a small antelope. Think of the horse in the picture as a Shetland pony!

| Litoptern | Horse |

Arthropods have a different Bauplan (building plan or body plan), although they resemble vertebrates in their segmented pattern of units repeated fore-and-aft in series. Annelid worms such as earthworms, ragworms, and lugworms also have a segmented body plan, and they share with arthropods the ventral position of the main nerve. This difference in position of the body’s main nerve has led to the provocative speculation that we vertebrates may be descended from a worm who developed the habit of swimming upside down – a habit that has been rediscovered by brine shrimps today. If this is so, the ‘basic’ vertebrate Bauplan may not be quite as basic as we thought.

Brine shrimp

But, important and even stately as such morphological bauplans are, morphology has become overshadowed by molecular genetics when it comes to reading the lower layers of biological palimpsests in order to reconstruct animal pedigrees. Here’s a neat little example. South American trees are inhabited by two genera of tree sloths, the two-toed and the three-toed. There was also a giant ground sloth, which went extinct some ten or twelve thousand years ago, just recently enough to supply molecular biologists with DNA. Since the two tree sloths are so alike, in both anatomy and behaviour, it was natural to suppose that they are closely related, descended from a tree-dwelling ancestor quite recently, and more distantly related to the giant ground sloth. Molecular genetics now shows, however, that the two-toed tree sloth is closer to the giant sloth – all 4 tonnes of it – than it is to the three-toed tree sloth.

Long before modern molecular taxonomy burst onto the scene, morphological evidence aplenty showed us that dolphins are mammals not fish, for all that they look and behave superficially like large fish – mahi-mahi are indeed sometimes called ‘dolphinfish’ or even ‘dolphins’. But although science long knew that dolphins and whales were mammals, no zoologist was prepared for the bombshell released in the late twentieth century by molecular geneticists when they showed, beyond all doubt, that whales sprang from within the artiodactyls, the even-toed, cloven-hoofed ungulates. The closest living cousins of hippos are not pigs, as I was taught as a zoology undergraduate. They are whales. Whales don’t have hooves to cleave. Indeed, their land ancestors probably didn’t actually have cloven hooves, but broad four-toed feet, as hippos do today. Nevertheless, they are fully paid-up members of the artiodactyls. Not even outliers to the rest of the artiodactyls but buried deep within them, closer cousins to hippos than hippos are to pigs or to other animals who actually have cloven hooves. A staggering revelation that nobody saw coming. Molecular gene sequencing may have other shocks in store for us yet.

Just as a computer disc is littered with fragments of out-of-date documents, animal genomes are littered with genes that must once have done useful work but now are never read. They’re called pseudogenes – not a great name, but we’re stuck with it. They are also sometimes called ‘junk’ genes, but they aren’t ‘junk’ in the sense of being meaningless. They are full of meaning. If they were translated, the product would be a real protein. But they are not translated. The most striking example I know concerns the human sense of smell. It is notoriously poor compared with that of coursing hounds, seal-hunting polar bears, truffle-snuffling sows, or indeed the majority of mammals. You’d be right to credit our ancestors with feats of smell discrimination that would amaze us if we could go back and experience them. And the remarkable fact is that the necessary genes, large numbers of them, are still with us. It’s just that they are never read, never transcribed, never rendered into protein. They’ve become sidelined as pseudogenes. Such older scripts of the DNA palimpsest are not only there. They can be read in total clarity. But only by molecular biologists. They are ignored by the natural reading mechanisms of our cells. Our sense of smell is frustratingly poor compared to what it could be if only we could find a way to turn on those ancient genes that still lurk within us. Imagine the high-flown imagery that mutant wine connoisseurs might unleash. ‘Black cherry offset by new-mown hay in the attack, with notes of lead pencil in the satisfying finish’ would be tame by comparison.

Hippos are closer cousins to whales than to any other ungulates