改革开放以来,中国的经济建设取得了举世瞩目的成就,但与此同时,一些社会问题也凸显出来,腐败就是其中之一。那么,改革开放以来中国的腐败交易活动到底严重到何等程度?哪些部门腐败问题最为严重?哪些人群是腐败交易活动主要群体?在中国的经济发展进程中,腐败活动水平是趋于上升还是下降?找到这些问题的答案,不仅是社会民众的热切期望,也是当前中国反腐败策略制定及制度设计的迫切需要。本文利用1978年至2012年已经审理结案的一万余起腐败案例中所包含的信息,分析了改革开放以来我国腐败活动的发展变化趋势及其主要特征。

研究回顾

研究一个国家或地区一个历史时期的腐败活动,需要真实可靠的数据支持。但是众所周知,与其他社会活动不同,腐败活动具有隐蔽性,不能直接观察,于是,关于腐败活动的具体统计数据也就不可能获得。没有可靠的数据,怎么能够知晓一国在一定时期内发生了多少腐败交易?又怎么能够判断在某一时段腐败活动水平的发展趋势?

到目前为止,国内外学者绝大多数都是根据主观腐败指数开展腐败研究。腐败研究文献中使用较多的腐败指数有:商业国际(Business International)编制的“商业国际指数(Business international index,BI)”、透明国际组织(Transparency International)编制的“腐败感知指数(Corruption Perception Index,CPI)”、世界银行编制的“腐败控制指数(Control of Corruption Index,CCI)”、世界各国风险指南编制的“世界各国风险指南指数(International Country Risk Guide index,ICRG)”以及瑞士洛桑国际管理发展研究院(International Institute for Management Development,IMD)编制的“世界竞争力年鉴指数(World Competitiveness Yearbook index,WCY)”。其中一些指数已经连续编制、发布多年,如CPI指数和ICRG指数,使用起来非常方便,既可以对各国腐败水平进行横向比较、开展跨国研究,也可以对一国腐败活动水平进行纵向评估,因此,深受各国学者的欢迎。但是,随着时间的推移,上述指数的可靠性越来越受到质疑,1以它们为基础开展腐败研究经常得到相互抵触的结论。究其原因,是这些指数的测度对象不是腐败活动,而是个人对腐败活动的主观感知水平,是腐败现实状况的一个“投影”。由于主观指数这一与生俱来的缺陷,各国学者开始另辟蹊径,寻找新的研究方法。例如,有学者将实验经济学方法应用于腐败研究,通过特定的场景设计,观察来自不同文化背景的被测试者的反应,据此研究腐败与文化之间的关联性。这种方法显然比主观指数更加接近现实,不过它的研究设计或多或少含有人为控制的成分。

努力寻求客观数据研究腐败,是近年来腐败研究的一个发展趋势。根据我们收集的资料,国内外腐败研究文献使用的客观数据一共有四种。第一种是官方数据。国内不少学者利用中国最高人民检察院、最高人民法院以及国家审计局等政府机构公开发布的贪污腐败案件侦查结果数据,研究我国腐败活动发展趋势、腐败成因、腐败效应以及反腐败成效;国外也有一些学者采用这类数据研究腐败,例如,魏德曼搜集我国中纪委和最高法院公布的腐败案件数据,研究“发展-腐败悖论”问题;科尔等人以最高人民检察院公布的腐败案件数据为基础,形成中国1998~2003年省级面板数据,据此分析中国反腐败省际差异及其对招商引资的影响。第二种是直接腐败经验数据。目前最具代表性的,是联合国区域犯罪与执法公正研究院(UNICRI)编制发布的“国际犯罪受害者调查(International Crime Victim Survey)”数据,该机构在世界各地,通过面谈或电话采访形式收集个人行贿或被索贿经历,是目前西方学术界公认的直接腐败经验数据,美国学者采用该数据分析了腐败活动的微观基础,发现不同国家、不同个体特征是腐败交易最终能否达成的决定因素;尼泊尔学者采用一项针对加德满都853位居民的调查数据,证实个体腐败倾向性和受教育程度是决定一国腐败活动水平的两个关键因素;刘启君和彭亚平运用中国高校腐败经历问卷调查数据,证明信息不完全、社会成员异质性、相互信任水平以及微观腐败环境是引起腐败均衡路径转换的重要变量。第三种是个案追踪调查数据,即通过对特定公共项目资金使用情况进行跟踪调查研究腐败。这一方法最早由世界银行研究人员使用,研究世界银行对乌干达教育、健康援助资金被截留挪用情况。最为典型的一个个案追踪研究,是哈佛大学的奥肯对印度尼西亚乡村道路建设项目的跟踪调查。在世界银行资助下,他组织了100余人的研究团队,前后历时12个月,在每条道路上采集分析样本,逐一测定筑路材料数量,向当地筑路材料供货商询问各种材料价格,向当地村民询问筑路项目实际支付的工资,然后独立构造筑路材料实际使用量的估计,再与村民反映的使用量进行逐项比对,最终形成客观数据。第四种,是研究者利用各种途径自己收集腐败案例形成的数据。早在1983年,就有学者收集中国1977~1980年间媒体曝光的275起腐败案件,对中国改革开放初期的腐败概况进行统计分析。近年来采用这种数据开展的独立研究日见增多,例如,意大利学者通过查阅司法档案、统计官员犯罪数量来研究意大利的腐败成因及其经济后果;过勇利用清华大学廉政与治理研究中心腐败要案案例库,通过建立5大类31项指标,对收入案例库的1978~2005年期间发现和惩处的594个腐败要案展开系统分析,并对经济转轨影响腐败的机制进行实证检验;王一江等人收集整理了130个政府官员腐败案例,就腐败的微观影响因素进行了剖析,发现官员的职级与受教育程度是影响腐败程度的两个显著变量;公婷、吴木銮根据《检察日报》2000年至2009年公开报道的2802起腐败案例,描述、分析了我国腐败活动的一些重要特征。

上述四种数据有一个共同特征:都是以已经发生的腐败活动为统计对象。无疑,腐败研究最可靠、最牢固的基础,就是现实世界实际发生的腐败交易活动本身,据此分析得出的研究结论才真实可信。

数据来源

本文使用的数据属于上述客观数据的第四种,取材于1978年至2012年期间已经审理结案的贪污腐败案件。我们通过多种途径,收集各级各地人民法院的贪污腐败案件《判决书》,历时3年多,总共收集到一万余起腐败交易案例,建成了“中国转型期腐败案例数据库”。根据中国人民检察院和最高人民法院公布的数据,改革开放以来,我国立案查处各类经济案件和贪污腐败案件已经超过一百万起,平均每年3万余起。据此计算,本文收集的案例数量大约为全部已经立案查处案件的1%左右,这就是说,本文采用的分析样本所包含的腐败交易活动只是全部已经披露的腐败交易活动的一小部分,而已经披露的腐败活动又仅仅是实际发生的腐败活动中的一部分。尽管如此,就我们所知,这是目前已知最大的腐败案例数据库。如前所述,根据已经发现的腐败案例研究腐败活动特征和规律,也是在无法获取完整腐败数据条件下的最优选择。

利用案例库,尤其是案例数量足够大的腐败案例库数据分析腐败活动有如下几个优点:第一,数据可靠。在我国,腐败案件一旦立案、进入案件审理程序,每一笔腐败交易都须经人证、书证、物证确认,只有在腐败交易双方对同一笔交易都有书面材料、交易细节陈述吻合或出具直接证据时才予以认可。因此,经过严格审理程序认定的每一笔腐败交易,一定是实际发生的腐败交易。第二,数据真实。研究腐败活动规律和特征,需要的是真实数据。腐败案件《判决书》忠实记录了每一笔腐败交易发生的时间、地点和场所,我们可以以实际发生时间为统计基础,从而可以确保数据的客观真实,这是官方数据所不可比拟的。第三,数据全面。我们收集的腐败案例总数达11752个,时间跨度30多年,平均每年300多个,案例涵盖全社会各个领域、各个层次发生的腐败交易活动,以此作为分析素材,可以揭示我国转型期腐败交易的基本走势,反映该时期腐败活动的基本状况。第四,可以获得反映腐败交易诸多侧面的微观数据。这是官方公布的腐败案件数据和通过媒体收集的腐败案例整理而成的数据所无法提供的。从官方总量数据中看不出具体部门、行业的腐败活动情况,也不能计算腐败交易强度;各种媒体披露的腐败案例有一部分细节,但往往又受到保密等各种限制,而且通讯报道通常更愿意选择腐败大案、要案或案情奇特、有社会渲染力的案例作为报道对象。而我们所用的案例库数据则不同,我们根据法律文本,将每一个腐败案例分解为43个指标逐一予以统计,由此形成的基础数据可以提供研究所需的诸多细节资料,这对于我们分析腐败交易活动特征、发现腐败交易活动的一些基本规律提供了有力支持。

中国改革开放以来腐败活动总体情况

我国改革开放以来腐败交易活动的总体发展趋势,是人们普遍关注的焦点之一。为了对这一时期的腐败交易活动总体状况形成一个基本认识,我们分别从微观和宏观两个层次来进行描述。

(一)从微观层次来观察我国改革开放以来的腐败状况

我们以腐败主体为统计对象,以个人腐败交易次数、每次腐败交易金额、个人从事腐败活动的时间跨度以及腐败交易发生时腐败主体的年龄等四个维度,描述我国转型期的腐败活动基本情况。表1给出了上述指标的统计结果。数据显示,样本期内个人腐败交易次数最小值为1次,最大值173次,均值3.35次。观察个人腐败交易频率分布可以发现,单次交易占47.3%,其余为多次交易,其中绝大多数为1~10次,占总量的95.0%。在多次腐败交易中,交易次数为2次的所占比例最大,达33.1%,其次为3~5次、6~10次和10次以上,分别占21.0%、13.7%和7.7%。这就是说,我国转型期的腐败交易活动,以多次重复交易为主。从个人参与腐败交易的时间跨度看,有63.1%的腐败交易在1年内完成,连续两年从事腐败交易的人数占19.9%,另有17.0%的腐败主体长期从事腐败交易活动。在长期从事腐败活动的人群中,有97.0%的人在6年之内被发现,而最长的时间跨度达18年之久!

腐败主体的年龄最小值为16岁,最大值为78岁,均值为40.9岁,中位数为42.0岁;其中,交易频率最高的年龄为42岁,占4.7%,其次是38和40岁,各占4.0%。腐败主体绝大多数为男性,占总数的89.2%,女性仅占10.8%。案卷资料显示,女性腐败主体绝大多数为两类人群:财务工作人员或者是与机构、部门主管关系密切者。腐败主体的年龄构成基本呈正态分布,26~55岁是腐败高发年龄段,接近全部腐败交易总数的90%(88.5%),峰值落在41~45岁年龄组,占20.0%,20岁及以下年龄组和60岁以上年龄组数量最少,分别占1.6%和0.8%。上述统计结果,应该说与现实比较相符,26岁至55岁是一个人社会活动最为频繁的时期,而41岁至45岁往往是个人职业生涯的鼎盛阶段,这一阶段恰恰也是陷身于腐败活动的危险期。

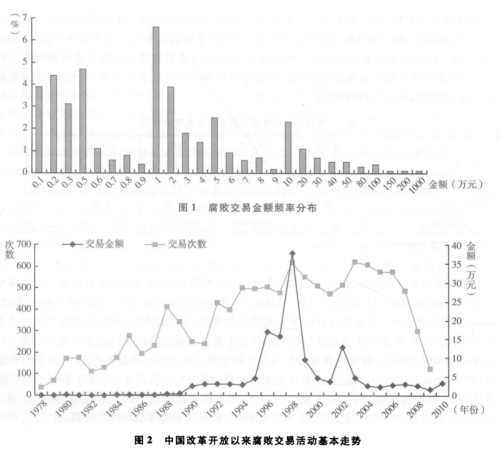

人们普遍关心的一个问题是,我国转型期的腐败交易强度到底有多大?根据我们的样本资料,历次腐败交易中交易金额最小值为1.07元,最大值为14890万元,均值268786.17元,中位数6000元;其中,交易金额500元及以下的累计占13.5%,1000元及以下的累计占22.4%,5000元以下的累计占43.5%;单次交易金额在5000元至1万元(含)的占全部交易次数的17.7%,1万元以上至5万元(含)的占19.7%,5万元以上至10万元(含)的占7.1%,10万元以上至50万元(含)的占8.5%,50万元以上至100万元(含)的占1.5%,100万元以上的占2.0%。根据我国《刑法(1997)》规定,贪污腐败案件累计金额达到5000元即可立案,据此,样本中56.5%的案例仅一次交易金额即已达到立案标准。

进一步观察腐败交易金额频度分布,我们发现一个有趣的现象:出现频率高的腐败交易金额全部为整数额,而且部分数额的出现频率明显高于其他整数(详见图1)。其中,出现次数最多的是1万元,占总数的6.6%,其次为5000元和2000元,分别占4.7%和4.4%;此外,1万元与10万元是两个明显的整数关口,在这两个整数之后,其余整数额出现的频率基本上呈逐渐下降趋势。这表明,腐败活动经常以整数额进行交易,而且多以1千元、2千元、5千元、1万元、2万元、5万元、10万元等整数额交易。

(二)从宏观层次考察我国改革开放以来的腐败活动情况

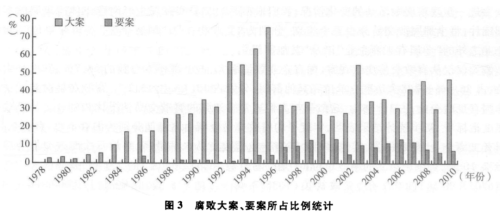

依照国际惯例,我们采用腐败广度(breadth of corruption)和腐败强度(depth of corruption)两项指标从宏观层次衡量我国转型期腐败交易活动水平,腐败广度指标以年度交易次数表示,腐败强度指标则以平减后的腐败交易额年度均值表示,结果见图2。

从图2中可以清楚地看出,改革开放以来,我国实际发生的腐败活动,就腐败交易次数而言,基本呈波浪式上升之势,先后大致经历了四个阶段性周期变化:1978~1982年为第一阶段,历时5年,波峰出现在1981年;1983~1990年为第二阶段,历时8年,波峰出现在1988年,1985年曾经出现过一次跳跃;1991~2001年为第三阶段,历时11年,波峰出现在1998年;2002年以后为第四阶段,波峰出现在2003年,随后呈逐年下降趋势,尤其是2008年之后出现锐减。出现这一情况与腐败活动的潜伏期有关。根据案例库数据分析,1978~2012年期间,腐败活动的平均潜伏期为2.86年,而一个腐败案件从交易实际发生到被发现,从立案、审理直至最终判决都存在一定时滞,据此推算,2008年以后实际发生的部分腐败交易可能尚未发现,或虽已发现并立案但尚未判决。比较四个阶段,可以发现如下几个特征:一,腐败交易活动周期在逐渐拉长;二,整体走势虽然逐渐上扬,但上升的速度却逐渐下降,这可以由两组数据予以证实:各周期的峰值环比分别为232.2%、150.4%和100.3%,各周期的平均交易次数环比分别为221.7%、188.1%和100.5%,这两组数据表明,由第一阶段到第二阶段上升速度最快,后者是前者的两倍有余,第二阶段到第三阶段上升速度下降到不到两倍,第三阶段与第四阶段则基本持平。

与腐败交易次数波浪式上升走势不同,我国改革开放以来的腐败交易强度呈现明显的“单峰”走势:自1978年起逐步上扬,至1998年上升至顶峰,年平均交易金额达到377725.32元,随后基本呈逐年下降趋势,期间只有2002年呈现过一次跳跃,2010年又开始略有回升(见图2)。虽然各年份平均腐败交易强度起伏较大,但仍然可以清楚看出,1978年至1989年年均交易金额还处于较低水平:12年平均交易金额为2311.06元,即使是年均值最高的1989年也还在万元之内,为6548.94元;然而,1990年交易均值一举突破万元关口,骤然跃升至26239.54元,恰好为1989年均值的4倍。1990年至2010年的21年间,年均值跳上一个新高度,平均额达到69001.52元,是前一阶段均值的29.9倍!而且,自1990年起,腐败交易年度均值再也没有低于一万元。

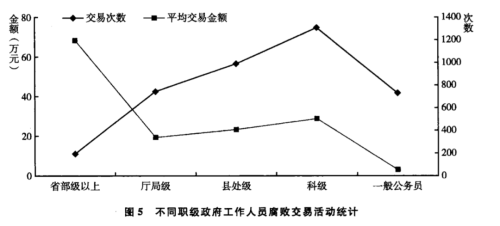

国内学者经常以官方公布的腐败大案、要案绝对数为指标评估我国的腐败活动状况,例如,王传利、倪星和王立京先后以这两个指标作为我国反腐败周期的分析依据。根据我国《刑法》,1997年以前的腐败“大案”标准为累计贪污腐败金额达到1万元,1997年执行新《刑法》以后该标准提高到5万元;腐败“要案”则是指腐败主体为县处级以上政府官员。考虑到腐败大案标准前后不一致这一特殊情况,我们以1997年为界,根据腐败交易实际发生年度分别予以统计,并且以“大案、要案数量在当年度全部腐败交易活动中所占比例”作为分析指标,这样,不论立案的影响因素如何变化,被查处案件终究是实际发生的腐败交易活动中的一部分,只要没有就案件类型结构加以人为控制,大案、要案比例应该可以反映样本全体的比例。统计结果见图3。

腐败大案比重可以反映腐败交易强度变化,一年中大案比例上升则表明腐败交易强度增加。由图3可见,自1978年起,我国腐败大案占比呈逐年上升之势,直至1996年腐败大案在当年度查处腐败案件中达到75.5%。或许是出于办案效率的考虑,我国司法机关于1997年将大案标准提高到5万元,所以,图中1997年以后的大案比例明显低于前期。尽管如此,1997年以后,大案比例仍然维持在较高水平,经过6年不大的波动之后,2003年又上升至55%,而且此后依然保持在高位。以1997年为界,前18年内大案比例均值为26.4%,后14年内大案比例均值上升为32.1%,净增长21.5%。考虑到前后期大案法定标准的调整,可以确认,改革开放以来,我国腐败交易活动强度在不断增加。

腐败要案数量变化反映腐败主体中县处级以上政府官员参与腐败交易的变化情况。由图3可知,1992年以前的数据特征表现为零星状态,表明县处级以上政府官员的腐败交易活动并不活跃;1992年以后,县处级以上官员的腐败活动明显上升。以2002年为界,腐败要案分布大致可以分为两个周期;第一个周期的峰值出现在2000年,县处级以上政府官员腐败交易在当年度腐败交易活动中所占比例达到16.2%;第二个周期的峰值出现在2006年,达13.5%。结合各年度腐败交易活动绝对数量,可以得出这样的结论:改革开放以来,我国县处级以上政府官员的腐败交易活动以1992年为界分为两个阶段,第一阶段发生数量较少,第二阶段数量明显增加;第二阶段以2002年为界分为两个周期,两个周期均呈先扬后抑的走势。

综合以上分析,改革开放以来我国腐败交易活动状况确实令人堪忧:第一,腐败交易基本呈愈演愈烈之势,不仅一般性腐败交易次数逐级上升,而且大案、要案数量在年度交易数量中所占份额同样表现为逐步上升走势;第二,腐败交易强度大,1990年之后,腐败交易强度跃上一个新台阶,后一阶段年度均值几乎为前一阶段的30倍之多;第三,腐败交易活动猖獗,其中半数以上为重复交易,同一腐败主体的交易次数最高竟然多达173起,前后从事腐败交易活动长达18年之久而未被发现,足见监管缺位的严重程度。▍按部门统计的腐败活动情况

为进一步观察腐败活动的变化情况,我们根据腐败交易实际发生时腐败主体所隶属的部门分别统计,将全部腐败交易分为五个组别,分别为“党政机关”、“国有企业”、“事业单位”、除国有企业之外的“非国有工商企业”以及“其他部门”。

假如仅仅从腐败交易次数观察,国有企业数量最大,占全部样本总数的36.7%;其次是党政机关,占26.6%;再其次是事业单位和其他部门,分别占13.1%和13.2%;腐败交易次数最少的是非国有工商企业,占10.3%。这似乎与人们通常感知到的腐败交易情况比较吻合。从腐败交易强度指标看,初步统计结果表明,年度平均腐败交易金额由高至低分别为国有企业、事业单位、非国有工商企业、党政机关、其他部门。国有企业腐败交易水平最高,平均每次腐败交易金额为510572.16元,是位居第二的事业单位(平均交易金额188672.63元)的2.7倍,是非国有工商企业(167013.90元)的3.1倍、党政机关(133577.40元)的3.8倍、其他部门(27846.17元)的18.3倍、样本全体均值(268786.17元)的1.9倍。据此,我们可以认为,样本期内国有企业的腐败交易活动水平在所有部门中最高。

人们最为关注的党政机关工作人员腐败问题,就腐败交易强度而言并不是最高的,在五个组别中位列第四。党政机关腐败交易活动有两个峰值。第一个峰值出现在1990年,1989年以前,各年度平均交易金额波动较小,1990年猛然跃升至481726.14元,为此前各年度均值(6429.31元)的74.9倍;随后逐年下降,分别于1994~1995年、1997~1999年出现过两次小幅反弹,及至2004年降至谷底,随后缓慢回升;2006年出现第二个峰值,平均交易金额达到270320.85元,不过,就其交易强度而言,仅为第一峰值的几乎一半,随后再次逐年下降。总体而言,党政机关的腐败活动,可以大致以1990年为界分为两个阶段:1990年以前为平稳发展期,平均腐败交易金额为6429.31元;此后为波动期,并且上升到一个新的高度,平均腐败交易金额140708.00元,为第一阶段均值的21.9倍。

国有企业的腐败交易活动在全部五个子样本中水平最高,平均交易金额达到51万元。该子样本只有一个峰值,出现在1998年,腐败交易平均金额高达3389592.90元,是其余年份均值的12.4倍,也是样本全体均值(268786.17元)的12.6倍。国有企业部门的腐败活动不仅平均交易水平最高、最大峰值最高,而且腐败交易次数也远高于其他部门,达4316次,是党政机关的1.4倍、事业单位的2.8倍、非国有工商企业的3.6倍、其他部门的2.8倍。党政机关虽然在交易次数上位居第二且超过样本全体均值,但也仅仅是国有企业的72%。

国有企业的腐败交易活动同样可以大致分为两个阶段:第一阶段为1989年以前,是较为平稳的阶段,平均腐败交易金额为4539.73元,各年份之间的波动较小,其中最大值为1988年的10713.32元,最小值为1978年的775.36元;1989年以后为第二阶段,1989年的腐败交易均值(21,942.14元)已经是1988年均值(10,713.32元)的2倍;此后逐年攀升,直至1998年平均交易金额达到3,389,592.90元。1989年至1998年这一阶段,是国有企业腐败交易活动的迅速上升期,随后基本呈逐步下降趋势。从腐败交易强度看,后一阶段的平均腐败交易金额(628,419.99元)也远远高于前一阶段,是1989年以前的138.4倍。

与国有企业相比,非国有工商企业的腐败问题同样比较严重。在五个组别中,样本期内的腐败交易活动水平位居第三,平均腐败交易金额为167,013.90元。但是,该部门腐败活动表现却明显区别于其他部门,基本以1990年为界分为两个阶段。1989年以前比较平稳,平均交易金额为3,487.12元,其中最小值32.30元,最大值为7,110.25元。自1990年起,腐败活动开始不断加剧,且表现为剧烈波动的特征:平均交易金额从1989年的3,466.10元猛然跃升至1990年的45,880.56元,增幅高达12倍多;平均腐败交易金额为213,850.25元,是前期交易强度的61.3倍。1990年以后的21年间,腐败活动强度先后出现5个显著峰值,分别为1996年、1998年、2003年、2007年和2010年,其中最高峰值出现在1996年,平均腐败交易金额达到1,228,879.04元,是党政机关最大峰值(2006年的270,320.85元)的4.5倍、事业单位最大峰值(2003年的286,550.61元)的4.3倍、其他部门最大峰值(2010年的23,379.00元)的5.5倍。

各类事业单位的腐败活动,包括教育、科研、广播电视、新闻出版、公立医院、各类社团、宗教组织等,也是近期社会关注的热点之一。从平均腐败交易金额看,事业单位的腐败活动水平仅次于国有企业,位居第二,达188,672.63元,不过,这一数额仅为国有企业均值的37%。与非国有工商企业腐败活动情况相比,事业单位的腐败走势相对“平淡”:除2002、2003两个年份外,其余年份整体表现波动不大。样本期内大致可分为两个阶段:1990年以前为第一阶段,均值为3,153.07元,最大值为11,048.92元,最小值为234.09元,各年份波动幅度较小。1990年起上升至一个新的高度,平均腐败交易金额由1989年的3,420.34元骤然升至6,271.88元,净增长83%;随后基本维持相对高位,1990年至2010年,年平均腐败交易金额为218,184.69元,是第一阶段年均值的69倍;其中,最大值出现在2002年,为2,333,276.66元。但是,如果剔除2002年的峰值,整个第二阶段的年均值仅为81,345.67元,该数值为第一阶段的25.8倍。整体而言,事业单位的腐败活动走势基本平稳,1990年以后跃升至一个新的台阶,平均腐败交易水平显著高于第一阶段,但波动幅度不大。2002年突然出现一个巨大跳跃,为其余所有年份平均交易水平(70,068.41元)的33.3倍,这一“鹤立鸡群”现象在全部五个组别中也是独一无二的,个中原委值得进一步深究。

其他部门的腐败活动走势也有自己的明显特点:1992年以前腐败活动相对平稳,1993年起开始逐步上升,先后在1995、2007、2010年出现三个峰值,且三个峰值呈逐级抬升之势。腐败交易大致可分为三个阶段:1993年以前为第一阶段,这一阶段的平均腐败交易水平为1,884.64元,最大值4,044元,最小值345元,波动幅度较小;1993年至1997年为第二阶段,前3年逐年上升,随后逐步下降,该阶段的平均腐败交易水平为24,206.25元,最大值72,921.56元,最小值11,071.12元;1998年至2009年为第三阶段,1998年至2007年期间基本呈现单边上升趋势,虽然2002年出现过一次小幅跳跃,2007年后开始逐年下降;平均腐败交易水平为66,870.2元,最大值162,932.23元,最小值12,442.12元。纵观三个阶段的走势,不论就平均交易水平还是就最大值、最小值等指标而言,都表现出逐级攀升之势。

比较五个子样本的统计结果,我们可以就样本期内各部门的腐败活动走势得出如下两个基本结论:第一,综合观察平均腐败交易强度以及腐败交易年度均值的最大值、最小值等基础性指标,五个部门的腐败活动由高至低的排列顺序依次为国有企业、事业单位、非国有工商企业、党政机关、其他部门,国有企业无疑是腐败活动的“重灾区”,该领域的腐败交易强度远大于其他部门,并且抬升了整个样本的平均交易水平,以至于即使是位居第二的事业单位,其平均交易金额也小于样本全体均值。第二,虽然各部门腐败活动情况存在一定差异,但大体上都可以以1990年前后为界分为前后两个阶段。比较两个阶段的腐败活动,第二阶段不仅整体水平大幅上升,波动幅度也非常大。若以由腐败交易强度大小顺序排列,第二阶段国有企业、事业单位、非国有工商企业、党政机关、其它部门的腐败交易均值分别是第一阶段的138.4倍、69倍、61.3倍、21.9倍和30.7倍。从样本全体情况来看,1990年以前的平均腐败交易金额不到5000元(4,988.15元),1990年及以后年份的平均交易金额则上升至338,840.65元,是前期均值的68倍!第三,第二阶段各部门的走势各有特点,其中,国有企业、事业单位、党政机关的腐败活动走势基本相似,均只有一个最大峰值,分别出现在1998年、2002年和1990年,基本表现为“单峰走势”:在最大峰值出现之前逐步上扬,在最大峰值之后基本上逐步下降;而非国有工商企业的腐败活动表现,虽然在最大峰值出现之前也是逐步上扬,但在此之后,又出现三个次高峰值,表现出剧烈波动走势;其他部门的腐败活动又与前四个组别完全不同,先后出现三个峰值,而且三个峰值呈现逐步抬高之势,表明其腐败活动在第二阶段有“愈演愈烈”的发展趋势,这是其他子样本都不具有的重要特征。这是否预示,继国有企业、事业单位、非国有工商企业、党政机关之后,其他部门的腐败将会越来越严重?

上述分析结果表明,我国改革开放以来的腐败交易活动具有典型的时代特征,与我国社会、经济发展过程,尤其是国有企业改革密切相关。在国有企业放权让利、转换经营机制、产权制度改革、“抓大放小”、国退民进等过程中,出现了大量的寻租机会,同时相关制度安排相对滞后为腐败滋生提供了条件;在轰轰烈烈的经济改革浪潮冲击下,事业单位、党政机关中的部分工作人员经不住利益诱惑,也开始利用自己的社会地位、职务之便牟取私利;私人部门利用、甚至“创造”各种机会,与国有企业、党政机关中的腐败分子合谋,侵占国有资产,捞取私人利益。

政府官员的腐败活动情况

政府官员的腐败状况是全社会关注的焦点之一,我们按照行政级别由高至低将公务员群体分解为五组,即:省部级以上、厅局级、处级、科级和一般公务员,选择腐败交易次数和平均腐败交易金额两项指标,根据腐败交易实际发生时腐败主体的行政级别分组统计,然后分别比较分析。

首先,静态地看,这五个级别的政府工作人员中,省部级以上官员腐败交易次数最少,但平均交易金额最高。从厅局级、县处级至科级官员,交易次数、平均交易金额两项指标均逐级上升,一般公务员的腐败交易次数略高于省部级以上官员,平均交易金额则最低(见图5)。就腐败交易次数而言,最高为科级官员,占样本总数的32.9%,其次为县处级官员,占24.8%,厅局级和一般公务员的交易次数基本相当,各占18.8%和18.5%,最少的是省部级以上官员,仅占4.9%。就腐败交易强度而言,一般公务员的腐败交易水平最低,平均不到3万元(2.96万元),最高的是省部级以上官员,平均腐败交易金额达68万元,分别是厅局级官员(18.9万元)的3.6倍、县处级官员(23.4万元)的2.9倍、科级官员(28.8万元)的2.4倍、一般公务员(2.96万元)的23倍。值得注意的是,正科级官员的平均腐败交易金额位居第四位,为39.2万元,竟然高于正省部级(32.4万元)、正厅局级(26.9万元)、正处级(29.8万元)。

其次,动态地看,不同级别的政府工作人员的腐败交易活动在不同阶段又有着不同的表现。就腐败交易次数而言,自1978年至2000年代中期,总体呈现逐步上升趋势,随后逐步下降;但各个级别政府工作人员的峰值出现的时间点并不相同,省部级以上官员是1999年,厅局级官员是2004年,县处级是2003年,科级是2006,一般公务员则是1999年(见图6)。

关于政府工作人员腐败,有学者认为党政机关正职官员是关键,提出了治理以“一把手”腐败为重点的反腐败建议。到底是否存在这种现象?我们仍以腐败交易次数和平均交易金额两项指标,分别统计各级正副职官员的腐败交易情况,结果见图7。可以清楚地看出,腐败交易次数指标在四个职级中全部都是正职高于副职;而平均腐败交易金额指标指标,除省部级之外,同样是正职高于副职。由此可以确认,“一把手”腐败之说基本成立。

关于政府官员腐败的另一个经常讨论的议题是,存在部分官员“带病提拔”、“边腐败边升迁”的问题。样本统计数据表明,这种现象也存在,在从事腐败交易活动的同时获得职务晋升的官员占腐败公务员的9.2%,而且在这部分人群中,有三分之一(32.9%)获得过多次职务晋升。如果包括高级管理人员、高级技术人员在内,则腐败主体中有7.1%的人在从事腐败交易的过程中获得过提拔,其中30.7%的人曾经得到多次晋升机会。

纵观国家公务员群体的腐败交易活动,可以发现如下较为显著的特点:第一,政府工作人员的腐败交易活动自1990年以来越来越活跃,不论是腐败交易次数还是腐败交易强度均呈上升之势。第二,省部级以上、科级官员是值得重视的人群,前者腐败交易次数虽少但每次腐败交易金额在所有政府公务员群体中最高,科级官员不仅腐败交易次数最高、腐败交易均值仅次于省部级以上官员位居第二,而且腐败交易总金额在所有政府工作人员中也最高。第三,党政机关“一把手”腐败现象确实存在。统计数据表明,除省部级官员之外,其余级别官员的平均腐败交易金额都是正职高于副职,其中,正厅局级官员的平均腐败交易金额(26.9万元)是副厅局级官员(10.1万元)的2.6倍,正处级(29.8万元)是副处级(10.2万元)的近3倍,正科级(39.2万元)是副科级(5.2万元)的7.5倍,正副职之间的差距随着职级的下降呈逐渐放大之势;在这五组人群中,惟有正省部级官员平均腐败交易金额(32.4万元)低于副省部级(61.3万元)。第四,腐败交易活动与职级高低并不完全对应,并非职级越高腐败越严重,相反,从厅局级、县处级到科级官员,不论是交易次数还是交易强度恰恰都是逐渐上升。上述特点,对于我国下一阶段反腐败策略的制定具有借鉴作用,省部级以上官员、科级官员应该作为重点防范人群,而各级别政府工作人员中,党政机关的“一把手”又是主要监督、审查对象。

结语

改革开放以来,中国的腐败状况成为全社会关注的焦点问题之一。本文采用客观统计数据,就我国改革开放以来的腐败活动总体概况、主要部门的腐败活动以及党政机关工作人员的腐败活动情况进行了统计分析。我们发现,改革开放以来,我国腐败交易活动基本呈逐渐上升之势,腐败交易强度在1990年之后大幅提高;国有企业是腐败交易最为严重的部门,其次是事业单位和非国有工商企业,党政机关仅名列第四;就腐败交易强度而言,高级管理人员最高,其次是政府工作人员和高级技术人员群体;在政府工作人员中,正职官员腐败普遍比副职官员严重,省部级以上官员腐败交易强度最高,其次是科级、县处级、厅局级官员,而科级官员不论就腐败交易次数还是腐败交易总金额而言,均位居首位。这是出乎人们意料之外的一个新发现。

本文的分析结果表明,我国目前仍处于腐败活动的高发期,当前和今后一段时期反腐败形势依然十分严峻。反腐倡廉绝不能仅仅局限于党政机关,还应该特别关注和加强国有企业和各类事业单位的腐败治理工作。在各级政府官员中,应继续坚持重点防范“一把手”腐败,尤其要加强科级政府官员的监管工作。科级官员面广量大,是政府机构中最基层部门的主管官员,基层公务员的直接领导者,他们廉洁与否直接影响到一般公务员的从政行为,并进而通过他们影响到整个社会风气。

本文原载《政治学研究》2013年第6期

发表回复

要发表评论,您必须先登录。