绪言

第一章 杜凤治和他的日记

一 杜凤治其人 二 日记介绍

第二章 杜凤治宦粤时的广东社会

一 同光之际广东的治乱 二 日记反映的中外关系 三 日记中的广东民生礼俗

第三章 官场众生相

一 官场的生态 二 杜凤治的上司同僚 三 官场的底层 四 州县衙门的附属群体

第四章 州县衙门的公务

一 州县官与科举考试 二 州县官的审判权力 三 杜凤治审案案例 四 州县官的缉捕权责 五 南海知县的特殊公务

第五章 赋税征收与州县官的收支

一 钱粮的征收 二 征收群体与利益分配 三 州县官的银两

第六章 州县官与士绅的合作与冲突

一 日记中的广东士绅 二 州县官与士绅的合作 三 州县官与士绅的矛盾冲突

结语

绪言

中山大学收藏有一部现存40册、共三四百万字的晚清州县官日记,作者杜凤治。2007年广东人民出版社出版了《清代稿钞本》第1辑,杜凤治日记以《望凫行馆宦粤日记》为书名被全部影印收录。不过,“望凫行馆宦粤日记”其实只是第1本封面的题署,以后各本封面的题署不尽相同,而日记之第37本后半部分到第41本所记系作者告病回浙江山阴故里后乡居的内容,已非“宦粤日记”。

日记的第41本封面有“张篁溪先生遗存”长方形印章,“篁溪”为张伯桢(1877~1946年)之号,张是广东东莞篁村人,近代著名学者、藏书家。这说明杜凤治日记曾被张伯桢收藏。日记原收藏于中山大学历史系资料室,如何及何时入藏不详,21世纪后才转藏中山大学图书馆特藏部。这部日记入藏中山大学历史系资料室几十年间,知道的人不多,利用的人更少。20世纪,周连宽先生撰文做过介绍, [1] 冼玉清先生在研究广东戏曲时也引用过。 [2] 在《清代稿钞本》出版前,何文平的博士学位论文《盗匪问题与清末民初广东社会(1875~1927)》 [3] 亦引用过该日记。《清代稿钞本》出版后,张研利用日记中杜凤治任职广宁知县的部分,对清朝州县对地方的控制、知县衙门组织等问题做了研究。 [4] 徐忠明、杜金利用日记的个别案例对清朝官员如何侦破、审理命案做了研究,论述非常精彩。 [5] 陈志勇则在前人研究的基础上,利用该日记研究了同治、光绪年间官府演戏的情况及对戏剧的一些政策。 [6] 王一娜在自己的著作和论文中引用了日记的若干记载。 [7] 笔者也利用这部日记先后撰写了几篇论文。 [8]

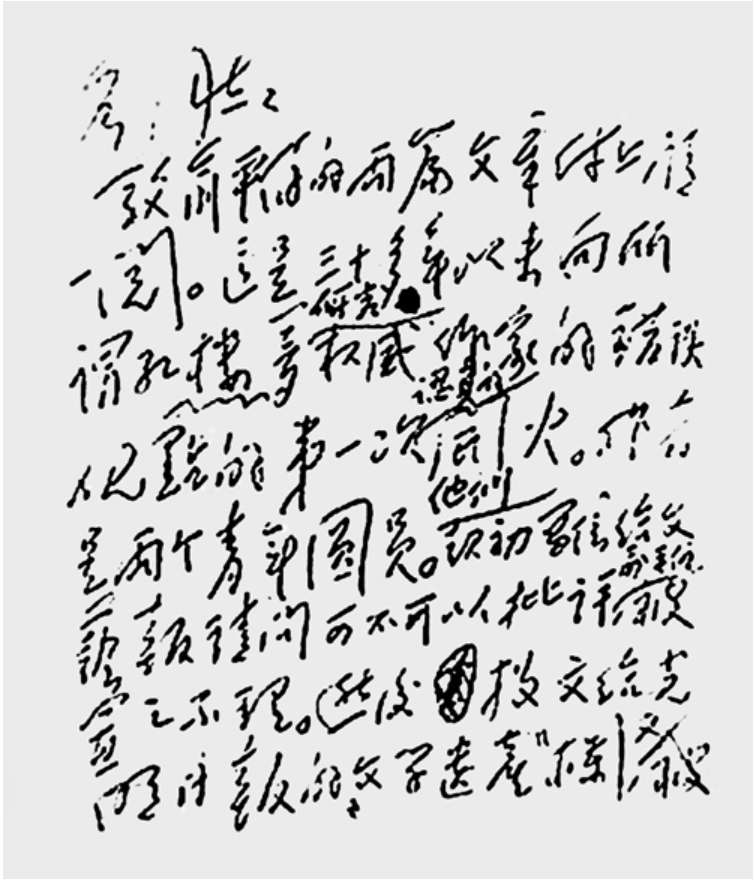

这部日记分量很大,用较草的行书写成,以蝇头小字补写、插写之处甚多,有的地方简直让人眼花缭乱。杜凤治又有自己的书写习惯,不一定按照草书、行书的规范来写,很不好辨认,他还喜欢用些冷僻的异体字。加之,杜凤治是一名中下级官员,在史籍中相关记载极少,要重建他的历史,难度相当大。日记涉及的人物数以千计,多数也是不见于史籍的小官、幕客、书吏、士绅、庶民等,又往往用字号、官职别称、绰号、郡望等来称呼,弄清日记中每位人物是谁已不容易,了解他们的事迹更难。日记中涉及征收、缉捕、审判等事项,以及官场交往的礼仪等,往往与《会典》等官文书规定有出入,很多情况下必须结合其他文献才读得明白。鉴于以上种种,字面上读懂这部日记已不容易。日记内容丰富,但又散乱,记载流于琐碎,不少事情没有下文,要在几百万字的日记中梳理出头绪很费时间和心思。据笔者所知,《清代稿钞本》影印出版后,不少学者知道这部日记的史料价值,但翻阅后就知难而退了,多数人也没有足够时间把这部几百万字的日记仔细读完,因此,日记中大量有价值的信息尚未得到充分利用。

笔者在近20年间一直阅读这部日记,2011年在广东省社会科学规划办申请了一个“杜凤治日记研究”的项目,2012年又接受了广东人民出版社点注这部日记的任务,因而得以反复、认真地读这部体量巨大、相当难读的日记。在点注过程中,也随手摘录下一些自己觉得有趣的片段,这些摘录就成为本书的基本史料。笔者对摘抄的日记做了认真的解读,再参考其他文献,结合鸦片战争以来广东政治、社会、经济的变化进行分析,旨在写出一本介绍、研究杜凤治日记的书。希望点注本出版后,杜凤治日记会被更多研究者注意和利用。

本书主要探讨以下问题:第一,杜凤治的生平及日记的史料价值;第二,官员之间、官绅、官民的关系,并讲述同治、光绪年间广东各级官员的一些故事;第三,晚清州县官的公务,包括主持考试、审理案件、地方教化、缉捕盗匪、管理省城、对外交涉等方面;第四,州县钱粮催征和州县官的收支;第五,州县官与士绅的合作与冲突。

对清代州县制度、司法、赋税、官员生活等问题,中外学者都做过深入研究,成果丰硕,但以往的论著对“细节”和“故事”注意不多,且基本没有引用过杜凤治日记,笔者写这本书,很大程度上就是想提供一些以往或未被充分注意的“细节”或“故事”。

因此,笔者在选择“细节”或“故事”写作本书时注意详人所略、略人所详。对前人已经做过系统深入研究的问题、学者都熟知的事就尽量不重复或少重复。例如,研究清代州县制度的著作很多,但对州县官如何管治大城市则很少论及,杜凤治两任南海知县时是广东省城(广州)的“市长”之一,笔者对南海知县与一般州县官不同的公务就多花了些笔墨。又如,关于清代佐杂,目前有不少新成果,提出很多有新意的论点,促进了清代制度史的研究,但这些成果引用的州县官著述不多,杜凤治的日记则有很多关于州县官与佐杂关系的记录,对讨论是否存在县以下行政区划的“佐杂分防制”以及“佐杂听讼”等问题,都提供了很有意思的一手资料,故也稍微多写。再如,对州县衙门的书吏,学界已有很多研究成果,故本书就没有写书吏的身份、选用、职责等问题,对书吏的舞弊也只顺带提及几个比较有趣的事例,更多的篇幅写了书吏役满顶充时围绕州县官“公礼”的讨价还价。杜凤治作为知县,所写讨价还价的细节真实可信,从中可反映州县官如何分享书吏的非法收入,以往研究者不容易找到这样的资料,所以本书就详写了。再如,前人有关清代州县司法的论著对州县官在羁押、死刑判决与执行等方面的权力论及不多,杜凤治日记则有些前人或未注意的案例,所以,写的时候也是以“前人或未注意”作为材料选取的原则。再如,学界对清代赋税制度也有很多高水平研究成果,所以本书对赋税制度就没有多做讨论(杜凤治在日记中也没从赋税制度的角度多写),而是侧重写了学界或未充分注意的州县官率队下乡催征、殷丁与士绅参与催征、普遍以暴力手段催征等事实与细节。再如,清朝的基层政权设立在州县,州县官被称为“亲民之官”,但手上资源、人手毕竟有限,不可能有效地直接管治数以十万计的辖区人口,而士绅阶层在本地自有其虽非法定而实际存在的权力网络,州县官必须通过这个网络才可以把官府的权威延伸到基层社会。

对此,前人研究成果也很多,但杜凤治笔下的广东官绅关系有其特点,尤其是官府鼓励、谕令设立的公局,是广东士绅掌控乡村基层社会的权力机构,这样的机构在其他省份似乎少见,因此,笔者选取日记中官绅关系的史料时就比较注意有关公局、局绅等反映“广东特点”的记载。

杜凤治日记有关听讼的记载,完全可作为一部清朝司法制度研究专著的核心史料,特别值得研究清代州县司法的学者注意。研究清代州县司法需要利用各种档案与州县官自己编写印行的公牍、官箴书,但上述经过加工整理的文本通常不易反映州县官审案时的真实思考过程,杜凤治日记可以补充这方面的不足。本书举了杜凤治办案的若干案例,主要不是想反映州县官“如何”审案,而是想反映州县官“为何”如此审案。对杜凤治某些不顾案情、不合王法的判决,也提出一些粗浅的看法。笔者主观上希望提供一些有价值的新史料,提出一些有启发的新问题,但是否做到,也不敢太自信。此外,本书有些内容,笔者也知道学界同行并非没有注意,但为论述方便,或者觉得颇有故事性,也写了,只是写的时候不展开,以免陈词滥调太多。

杜凤治大半生在官场浮沉,他对一切与做官有关的事都很感兴趣,“宦海”“官场”两词在日记中反复出现,常说宦海险恶、宦海飘零、宦海无定、宦海艰辛、宦海升沉、宦海风波、浮湛宦海,又常说官场险恶、官场鄙陋、官场如戏场、官场如抢如夺、官场可笑、官场恶薄,杜凤治对官场知之甚多,感慨极深,日记所记最多的是官场之事,故其日记是研究晚清官场不可多得、极具特色的史料。本书主要写的也是晚清官场,故以《晚清官场镜像——杜凤治日记研究》为书名。“镜像”是借用光学、几何学的一个概念,书名的意思无非是说杜凤治的日记像一面镜子,照出了晚清官场的百态。不过,这面镜子,有时是平面镜,有时则是哈哈镜,故成像效果各异。而且,“镜子”只是比喻,“镜子”中的“镜像”不仅是散乱、扭曲的,而且是抽象的,因此,就需要分析和研究。

希望本书对于清代政治制度史、清代赋税史、清代法制史、近代社会史、近代广东地方史等领域的研究有些参考价值。

第一章 杜凤治和他的日记

一 杜凤治其人

(一)家族与家庭

中山大学收藏有一部晚清州县官日记,作者杜凤治,号后山(有时写作垕三,曾号五楼),在日记封面有时自署“杜凤治平叔”,“平叔”或系其字。杜凤治乃浙江省绍兴府山阴县长塘人,生于嘉庆十九年四月二十三日(1814年5月11日),同治五年(1866)到广东任广宁县知县,以后继续在广东四会、南海、罗定等地任州县官,光绪六年(1880)因老病辞官回乡,两年后仍健在,卒年不详。 [1] 他辞官回乡后预先为子孙拟定的自己讣闻的功名、官衔是:“皇清郡庠生、道光癸卯科副榜、甲辰恩科举人、诰授奉政大夫、晋授中宪大夫、钦加四品衔、赏戴花翎、广东南海县知县,历任罗定直隶知州,佛冈直隶同知,广宁、四会知县。”[2] 杜凤治终其一生是清朝的一个中下级文官。

杜凤治的高祖杜文光,廪生,康熙丁酉(1717)科举人,曾任四川

南部县知县;曾祖杜章传,文林郎;祖父杜若兰,原名华封,号荣三

(一作蓉山),廪生,朝议大夫、通奉大夫;父杜清鉴,号种墨,太学

生,朝议大夫、通奉大夫。 [3] 日记遇到“清”字往往写作“青”,显然是为

避父讳。杜凤治的祖母陈氏出自大族,其族先辈陈大文(简亭),在乾

隆、嘉庆朝仕至两江总督、兵部尚书。杜凤治第二位夫人何氏是乾隆年

间河南巡抚何煟(加总督、尚书衔)的侄孙女,第三位夫人娄氏的父亲

当过河南滑县知县。祖孙的婚姻都可反映山阴杜氏是簪缨世族。杜凤治

的伯父杜金鉴曾任湖南浏阳知县。 [4] 曾祖杜章传的文林郎散阶当系因杜

金鉴官职所得的 赠。杜氏家族、宗族中有功名而又任官者不少,如

日记中多次出现的杜联(莲衢)是杜凤治的远房族侄,翰林出身,官至

内阁学士兼礼部侍郎,曾任广东学政。堂兄杜凤梧(尺巢)曾任安徽泾

县知县。日记中又提到一位族亲杜藻,其时在山西任知府。杜凤治两个成年的儿子都捐有职衔,他的几个侄儿,或有科举功名,或捐纳了官职。

但杜凤治的祖父、父亲都没有做官,其祖是生员,其父是“太学生”,当系捐纳的监生。日记中先称其父为“先朝议公”(朝议大夫,从四品官的散阶),后来称祖、父为“两代通奉公”(通奉大夫,从二品官的散阶)。朝议大夫虚衔,系杜凤治得选广宁知县后由同知衔加一级,为父母请得的从四品封典;通奉大夫虚衔,系光绪帝登极时有恩诏,杜凤治就由四品衔加三级获得诰赠祖父母、父母得享从二品封职。 [5]

到杜清鉴这一代,杜家家境已不富有。杜凤治说其父某次因祭祀祖先费用无着,“渐以废读”,自己幼年跟随父亲在湖南,其时父亲“公务旁午”,大概杜清鉴曾以官亲身份帮助其兄杜金鉴处理公务。杜清鉴对孩子的教育甚严,要求他们勤习书法。杜凤治谦称自己“笔致不佳,又心野而懒,且惮劳,以故无成”,但实际上他的字还是不错的。他赴京后父亲还写信予以教诲,杜一直珍藏父亲的信函和书法,并要求子孙“奉为世宝”。 [6]

杜凤治在家乡先娶田氏,生子女各一,田氏早死;续娶之何氏,生一女后亦死;道光二十七年(1847)续娶娄氏,生子女各二。咸丰五年(1855),杜凤治赴京候选时娄氏已怀孕,留在家抚养未成年的几个子女(田氏所生者已成年),生活极其艰难。咸丰六年,娄氏致函杜凤治,备述困苦之状,其中说道:“欲死则难舍儿女,不死则支持实难。”但杜凤治只能复信说几句安慰的空话。何氏所生之女,得病后无钱医治夭折。

同治元年(1862),太平天国忠王李秀成占据苏、浙,太平军攻入杜凤治家乡绍兴,杜凤治的长兄在战乱中病死,弟弟被太平军掳去下落不明,妻娄氏带着几个小孩逃难。稍为安顿后,娄氏与幼子桐儿都得了病。不久,杜凤治赴京期间出生、从未见过父亲的桐儿病死,次日,娄氏也病死,死前还担心粮食不够,嘱咐儿女要照常食粥。杜凤治记录了家庭变故后悲叹:“乃予落寞十年,绝少生色,微资载寄,都付沉沦,一门寒饿流离,丧亡殆半;予则身逸心劳,徒事焦急忧煎而鞭长莫及;无以对妻,无以对兄弟,即无以对祖、父,不早努力,贻祸靡穷,书至此,悔憾恸伤,执笔如醉。”[7] 他对三位亡妻都颇有感情,尤其是娄氏。杜凤治后来虽又续弦,但一想起娄氏就悲痛不已。同治九年他在潮阳催征,七月初一日半夜睡不着,就起来写了悼亡妻诗十首。 [8] 光绪八年八月十一日是娄氏忌日,其时杜凤治已68岁,在日记中再写娄氏去世时的苦况,“回想及此,肝肠寸断”。 [9]

有十多年杜凤治在外都是孤身一人,开始时无力续弦,后来境遇改善,也没有纳妾,因为选择合适者不易,“倘因不佳而令去,亦不好看,且此等人贤德者必少,恐儿女辈不服,则不如娶正之为得也”。 [10]同治五年杜凤治到广东后,同乡陶澂(安轩)向他介绍了一位同族的女子,该女子在广东出生长大,当时28岁。日记以调侃的语气记载了这场婚事的由来:

予初意要求一三十八九、四十一二之老女,庶可压服儿女。乃家中说媒年余仍无就绪,一到广省,安轩即说此家,予以为太年轻,安轩以为太老亦不成样,予意未定。无如此外并无来说者,亦是因缘,看光景似乎要成。外间说现年三十四岁(八折),已与蓉生信:予既如老童应试倒填年贯,新人亦应如老生望邀钦赐,不得不伪增其年矣。 [11]

新夫人陶氏应在同治六年与杜凤治成亲,但日记第二本已佚,所以具体情况不详。

杜凤治对这位续弦夫人很尊重,两人相处得不错。陶氏为杜凤治生了五个儿子,其中一个夭殇。他先前的三位夫人也生了多个儿女,但其中四个在他赴粤前已殇,仍存活的有田氏生的杜子榕(桂儿、念田)、娄氏生的杜子杕(桢儿),还有两个女儿“纹”和“线”[12] 。

杜凤治来粤后,儿子作为官亲也跟来,杜子榕、杜子杕在粤也都生了子女,衙署里陆续就有六子、五孙、一女、二孙女等未成年子孙辈。纹女与女婿生了一男一女,也与杜凤治同住。杜凤治的四哥、八哥以及侄儿杜子楢(师侄),还有外甥、内侄等都作为官亲住在衙署,并都参与公务。

除这部日记外,未见杜凤治有其他著述。他来粤后公务繁忙,还几乎每天写详细的日记,估计也没有多余的时间和精力从事其他著述。然而,他留下的这部日记,其史料价值要超过很多著述。

(二)赴粤前的经历

杜凤治是道光癸卯(1843)科顺天乡试副贡,道光甲辰(1844)恩

科乡试举人,道光二十七年(1847)会试报罢回乡,当年冬父死,此后

几科会试都没有参加。咸丰三年(1853)初,杜凤治赴京会试,但是年

春太平军进抵江苏,杜凤治无法继续北行,不得不半途折返浙江。

按清朝选官制度,举人还可以通过拣选、大挑、截取三个途径获取

官职。嘉庆年间后规定,三科会试未中之举人,可参加大挑。大挑每六

年举行一次,候挑举人取得同乡京官印结后,由礼部查造清册,咨送吏

部,吏部对申请者过堂验看,然后请旨派王公、大臣会同挑选,挑选标

准重在形貌与应对,参与大挑之举人大约有六成可入选。咸丰五年,杜

凤治入京,以举人大挑二等获得“拣选知县”资格。此后几年,遇到各省

有知县拣发的机会,杜凤治都到吏部参与候拣,前后共30多次,但由于

种种原因,每次都落空。在这几年,杜凤治到过一些官员家中当教书先

生或书启幕客。他晚年回忆当年在京教馆时“每月仅得脩金京钱十六

千,合银一两三四钱之则”。 [13] 东家提供的饭食很差,不食无法养命,

食又难以下咽,有时只好买臭腐乳两块才吃得下。 [14] 即使后来境遇稍

微改善,但因战乱,北京同家乡联系不便,他对家人“分文未能将寄”。

在赴粤任官前一两年他才得以把儿子、儿媳接到北京,但因收入无多,

捐官又花费了大部分积蓄,以至于连蚊帐、席子都买不起,子、媳要用一个被囊带着孙子阿来睡觉。 [15]

杜凤治以举人大挑获取任官资格,也属于正途出身,但如果按照正常的顺序拣发,他基本上没有机会补缺。清中叶后,除了翰林院庶常散馆以知县用者可以迅速得缺之外,一般进士也有可能等候多年,而举人之知县铨补,有迟至30余年者。 [16] 道光、咸丰以后捐纳大开,再加上有大量军功人员,举班候缺更难。咸丰十一年(1861)后,杜凤治在京先后为顾姓、韩姓官员司笔札,收入稍丰,想到“拣发难凭,马齿日长”,决心另辟蹊径以求出任官职。同治二年(1863),他注销了举人大挑二等的资格,改“由拣选举人加捐不论双单月知县,兼不积班选用”。

有清一代实行捐纳制度,晚清内忧外患频仍,捐纳的花样更多,除

俊秀(平民)捐监生后可捐官衔外,正途出身者也可“捐加”官衔以及捐

某种加快选缺任职的程序,杜凤治加捐“不论双单月知县,兼不积班选

用”,就是如此。此后,他又“捐加”了一个同知衔。知县的品级是正七

品,同知一般为知府的副手,正五品。在多数情况下同知的实际职权未

必比得上知县,但品级较高,且加同知衔不妨碍知县委缺。官员还可以

在本身加衔的基础上再往上为先辈加捐封典,杜凤治祖、父的朝议大夫(从四品)、通奉大夫(从二品)封典也是加捐而来的。

同治三年春,杜凤治这批候选官员被吏部归入“三十七卯”,七月

底,杜凤治抽签在“不积班”四人中名列第三。按以往惯例,单月选一

人,双月选一人,杜凤治在本卯排第三名,必须重轮,等到所有卯次轮

完后,再由第一卯轮起,大约要七八年。杜凤治正自叹命运不好时,排

第二名的孙润祥丁忧,杜凤治排名升为第二,得缺机会增加。但他仍没

有很快就得到官职,同治四年初,第三十六卯最后一名被选,六月,三

十七卯的第一名选去。当年五月,翰林院庶常散馆考试名次较后的庶吉

士改为知县任用,庶吉士改知县者俗称为“老虎班”,其他候选者全得让

路。按清朝制度,本来州县官任缺之权在吏部,但太平天国战争后督抚

基本掌握了州县官的委任权,由吏部选缺的知县每月只有一两名或三四

名。所以,杜凤治等到同治四年底还未轮上。幸而这年是大计之年,不

少知县被弹劾,空出一批知县官缺,于是,杜凤治到次年(同治五年)

有了机会,三月到吏部抽签,抽得广东省广宁县知县缺,四月二十七

日,到吏部领到赴任的凭,于是成为清朝的实缺官员。

在清朝,对中下级地方官,吏部发给赴任的凭(有关官员任命的谕

旨、文书会先通过驿站寄给督抚),杜凤治的凭上面写明限本年八月初

七日到任,但这只是官样文章,超过一点时间不会受到处罚。对官员赴

任,朝廷既不安排交通工具,也不发给、借支路费,一切由官员自行解

决。因此,杜凤治领凭后就必须设法筹措赴广东的旅费和其他费用。杜

凤治的族亲兼挚友、内阁学士杜联其时被任命为广东学政,杜联是从二

品高官,学政是钦差,可以通过驿道赴粤,沿途官府提供食宿。但杜联以驿道难行,决定自费取道山东至清江,再由长江到江西入粤。

州县官从北京到广东赴任,本人加随行者的旅费,还有各种打点、馈赠费用,共需几千两银。一般人借贷甚难,但赴任官员总能借到,因为官员没有这宗银两就无法赴任,官就当不上,所以,利息再高也得借。北京的票号以及某些有钱人看准了这一点,也知道多数官员赴任后有能力偿还,于是就把“官债”做成了一项对象固定、高回报的生意。杜凤治中签后一个来月,就有四五十人上门向他介绍债主。有一个裁缝名王春山,有数千两银,都是从放官债积蓄而来,但杜凤治觉得此人“骤富而骄”,而且王裁缝还要求杜凤治介绍他与杜之族亲、挚友、新任广东学政杜联相见,有所请托,结果双方未谈拢。与杜凤治同时得广东缺的海丰知县屈鸣珍和永安(现紫金)知县阳景霁,因怕借不到钱,都以“对扣”(借款的一半扣为利息)借得官债,这就使同为赴粤官员的杜凤治难以同金主讨价还价,最终他也不得不以“对扣”向票号借银4000两,实际只到手2000两,而且银子成色不足,还要给介绍者中人费。[17] 不久,杜凤治又以“对扣”借了680两,实际到手340两。这些银两,说定了到任后迅速归还,通常债主会亲自或派出伙计跟随赴任官员,取得债银后回京,往返旅费也由借债者承担。

杜凤治想到到任之初手头会很紧,为节省旅费,就让跟随自己在京居住的大儿子、儿媳、孙儿与两个女儿乘内河船先回浙江家乡,因为乘坐内河船较乘轮船便宜。杜凤治说,为筹备赴任,自己“身劳心灼,魂梦不安,两目日觉昏暗”,白发白须都多了,不禁感叹“一官甫得,老境已来”。 [18]

由于筹措路费和办理其他事项,杜凤治拖到八月初三日才离京赴

粤。当日早上,杜凤治同14岁的儿子杜子杕、外甥莫雨香等人和四

个“家人”(仆役)雇了5辆马车出发,路上歇宿两晚,在八月初五下午

到达天津。八月十四日从天津登上轮船,十八日到上海,因办事和等船期,杜凤治到九月初五才登上赴香港的轮船,九月初八抵达香港,第二天即乘坐轮船赴广州,当天到达。

杜凤治同治五年八月初三(1866年9月11日)离开北京,九月初九(10月17日)抵达广东省城,共用了37天。

(三)宦粤经历

到达省城广州,稍安顿好以后,杜凤治就派“家人”持手本到总督、

巡抚、布政使、按察使、粮道、知府等各级上司衙门“禀到”“禀安”;此

后连日到各上司衙门谒见,其间又分别拜会、会见各上司衙门的幕友和

在省城的其他官员,并随时打听上司之间的关系等官场信息。他每次到

上司衙门都要给“门包”,还有其他数不清的用费,因为带来的银两不够

开支,杜凤治先后向广州的银号和私人借了3500多两,多数要支付一分

半到二分的月息。协成乾银号掌柜孟裕堂很看好杜凤治,认为杜相貌堂

堂,做官一定春风得意,而且广宁县是优缺,“可做至开方”(年入过万

两),所以借出650两短期债务不讲利息,并表示如杜有需要还可以帮

忙。 [19] 用今天的话来说,孟裕堂是做“长线投资”“感情投资”。

按清朝制度,州县官分发到各省后,由布政使挂牌宣布赴任的命令

和颁发赴任的公文,才算走完任职程序,当然,布政使要秉承总督、巡

抚的意旨去做。杜凤治是持吏部凭正常分发的知县,总督、巡抚、布政

使知道新任学政杜联同杜凤治的关系,且没有特别理由不让他赴任,于

是,杜凤治在九月廿九日接到布政使衙门送来饬赴任的札。杜凤治给送

札的来人“规费”10元,但来人嫌少不肯收,最后给了24元才打发走。 [20]

杜凤治赴广宁就任前按官场惯例应到各上司衙门辞行听训。杜凤治

到总督衙门辞行时因为没有带门包和各种小费,督署门上(门政“家

人”)不肯代递禀辞手本,杜凤治派“坐省家人”(州县官派驻省城办理

事务的“家人”)来谈妥门包数额并过付后,门上才肯通报。杜凤治动身赴任前,这类费用花了200多两。

十月十五日,杜凤治带着幕客以及十余个“家人”乘坐两艘船赴广宁,十月廿四日到达广宁,同前任张希京(柳桥)举行交接仪式,正式接任广宁知县。

杜虽然精明强干,但毕竟第一次出任地方官,经验不足,因征粮问

题与广宁士绅产生尖锐的矛盾,引发上控和“闹考”事件。经几个月的博

弈,事件得以化解,在学政杜联以及巡抚蒋益澧、署理布政使郭祥瑞、

肇罗道台王澍的帮助下,杜凤治没有受到处分,调署四会继续当知县。

他于同治七年正月廿六日(1868年2月19日)交卸离开广宁,同年二月初一(2月23日)到四会接任。

不久,杜联离开广东,蒋益澧、郭祥瑞均被罢职,杜凤治一度被视

为“蒋、郭之党”,总督瑞麟对其冷落,署理按察使蒋超伯挑他毛病,这

两年是杜凤治宦粤十余年最“黑”的时期。他一度哀叹:“何苦如此?所

为何来?若回头有路,三百水田,决不干这九幽十八地狱营生也!”[21]他赴任时的债务未清,初任广宁又有亏累,还要养家和周济亲属,除了硬着头皮把官当下去别无选择,于是千方百计走门路,终于保住了官职。

四会比广宁贫瘠,但事务较简,杜凤治又有足够的才具,四会任上做得相当顺利,在上司和地方绅士当中都获得了好名声。到同治八年七月十八日(1869年8月25日)卸四会任,回到省城等候新的委任。

同治八年十一月,杜凤治被上司委派到潮阳县催征,十一月廿四日(12月26日)到达潮阳,下乡催征七八个月,得到督办潮州催征的道台沈映钤的赏识。同治九年夏,杜凤治接到藩台调其任帘差的札文,于七月十五日(8月11日)回到省城。当年广东乡试,杜凤治被派为外帘官。

本次乡试,肇罗道方濬师为乡试提调,与同为外帘官的杜凤治在闱

差期间建立了良好关系。出闱后,方濬师在布政使王凯泰面前为杜凤治

说话,杜虽没有得到新的“优缺”,但不久就接到回任广宁的札文,同治

九年十月廿七日(11月19日)再任广宁。再任广宁后,杜凤治注意处理

好同地方绅士及各级上司的关系,也逐渐引起总督瑞麟的注意,终于迎

来了仕途的辉煌时期。因方濬师推荐,瑞麟把杜凤治列入署理南海知县

的人选,同治十年二月廿五日(4月14日),杜离开广宁,调署南海

县。

杜凤治于同治十年三月初六日(4月25日)接署南海知县,六月正

式补授。南海是广东首府广州府的首县,一般也称为广东省的首县。杜

凤治在第一次南海知县任期内以其才能得到总督瑞麟等省级高官的器

重,当然,馈送、贿赂也起了重要作用,因此还算顺利,以至于很多同

乡说,在广东的浙江人中杜凤治官运第一。 [22] 当了两年多南海知县

后,杜凤治因担心亏累以及按察使张瀛在缉捕问题上找他麻烦,主动要

求卸任。瑞麟等高官曾挽留,但杜凤治去意坚决,得到上司的同意,并

让他升任知州,署理罗定直隶州。杜凤治于同治十三年三月廿五日

(1874年5月10日)交卸,因为南海是首县,交代事务繁杂,杜凤治在省城逗留了近两个月,到五月廿六日(7月9日)才到罗定州接印,一年九个多月后,于光绪二年三月十七日(1876年4月11日)交卸,回任南海。

光绪二年春杜凤治回任南海知县,三月廿五日(4月19日)接印,

到光绪四年三月二十日(1878年4月22日)交卸。他两次任南海知县共

五年多。第二次任南海知县的前期,由于同巡抚张兆栋、布政使杨庆麟

是同年,与杨的关系又较好,开头也算顺利。但总督刘坤一逐渐对杜凤

治有了看法,曾对人说杜“两次南海亦不见佳,署罗定时亦不过尔尔”。[23] 加上此时南海县盗案三参四参期限将到,于是杜凤治又一次主动请求卸任。

光绪三年十一月,罗定知州黄光周休致,杜凤治希望卸去南海知县

后正式升补此职,巡抚张兆栋、布政使杨庆麟都表同意。但次年二月佛

冈发生土匪抢劫事件,总督刘坤一奏报佛城失守,佛冈同知朱兆槐被参

劾,总督、巡抚、布政使都要杜凤治署理佛冈厅同知办理善后。佛冈是

苦缺,办理所谓乱事善后更要赔垫,杜凤治不愿意去,本来想立即告

病,但其妻陶氏提醒说,“儿子均幼小,不能不忍气,过几年再说”,杜

只好勉强赴任。其实佛冈乱事不大,没有多少事务需要善后,杜凤治很

快就处理完毕。五月,杜凤治染上疟疾,六月回省城就医,上司委派别

人调署佛冈厅同知。十月初三日(10月29日)杜凤治再次署理罗定州知

州,十一月初十日(12月3日)接印。但他再任罗定后一切不顺。光绪

五年四月,他上年七月所生的幼子病殇,接着他本人又被刘坤一撤任,

四月二十七日(6月16日)新罗定知州范子昂来接印,八月,其子杜子

榕(桂儿)病死。杜凤治想到自己来粤,一直仕途顺畅、家口平

安,“顺风走了十五年,可云久矣,日不常午,月不常圆”,自己年已望

七,身体日渐多病衰弱;其时张兆栋、杨庆麟先后丁忧去职(杨丁忧后

不久去世),上司均已换人,不可再恋栈,产生了辞官归里的念头,但

又未下最后的决心。在省城十个月,前思后想,终于在光绪六年三月上

禀求退。在此后几个月内,杜凤治处理了南海任上部款7600余两等交代

未清的事项,在九月初一日(10月4日)离开广州踏上回乡之途。

杜凤治在日记里一再称在广东官不好当。杜联有一次同杜凤治

说:“天下宦途险恶未有如广省者,念及此实为寒心。既入网罗,何日

得摆脱离此苦海也!”[24] 杜凤治深有同感。在第二次南海知县任上,有一次杜凤治同布政使杨庆麟谈及各省官员任免,也说“天下官之难作、吏治之难未有如广东者也”。 [25] 广东民情强悍,人心浮动,盗匪多,钱

粮难收,涉外事件多,清朝各种则例已远远不适合广东实际,且广东经济发达,物价高昂,官员必须比其他省份的官捞取更多银钱才可以维持,故各种贪污受贿案件层出不穷。在这种大背景下,广东官场勾心斗角格外严重。

各级官员都说广东的官难当,而且普遍认为州县官甚至比佐杂还难

当。当州县官除了辛苦以外还相当受气。同治十年八月,因为办案受了

盐运使钟谦钧的气,杜凤治在日记中写了州县官们调侃的一段顺口

溜:“前生不善,今生州县;前生作恶,知县附郭;恶贯满盈,附郭省

城。”此后,按察使周恒祺升任外省布政使,不满杜凤治不送程仪,在

总督刘坤一面前对杜“大有微辞”,杜再次引用这24字“口号”。 [26]

古今中外经常会有人说官不好当,清朝州县官也确实不容易当。然

而,官员们尽管调侃、抱怨,但都愿意到富庶的广东当官,尤其是愿意

补上南海知县这种要缺、优缺,杜凤治也是如此。为什么杜凤治当知县

当得那么卖力?因为在清朝,当官是读书人最能实现自己理想、最有社

会地位、最能光宗耀祖,也最容易谋取经济利益的职业。他做官的收入

是家庭生活的主要来源(后来虽参股钱庄,但收益不是很多),宗族、

亲戚还要他接济,仅仅为了自己、家庭、宗族和亲戚,他就必须当官。

通过十几年的宦粤经历,杜凤治大抵实现了这个人生目标。

(四)为人处世

杜凤治53岁开始任官,当时这个年岁已算暮年,但他身体强壮,很

少生病,腿脚灵便,眼不花,耳不聋,到六十三四岁时仍为自己“无甚

疾痛,腿脚稳健,耳目尚无翳障”感到欣幸,他说“予向无肝胃气血内伤

之疾,即寒热外感亦偶然,以是首剧五年,年逾六旬,鲜请病假”,只

是偶有肠胃不适,到了光绪戊寅年(1878)后身体才变差,一年半以后

就辞官归里了。 [27] 强健的体魄和充沛的精力使他能应付繁剧的公务,而且还有余力写下详尽的日记。

杜凤治是一个对自身要求比较严格的士大夫,在日记中反复提醒自

己要讲究三纲五常、孝悌忠信,以“格物、致知、诚意、正心”和“修

身、齐家、治国、平天下”的原则要求自己、评论人和事。每逢父母生

辰、忌日,日记都会记载祭祀的情况。对家乡的宗祠、祖祠、祖墓的维

修祭祀他都非常重视,为此从宦囊付出不少。有一次父亲忌日因公务不能祭祀,他感到非常内疚,在日记中感叹:“一官忙促,遂致以先人讳忌,不克亲身一拜。”[28] 他对兄弟、妻子很尊重,不纳妾,对子女、孙辈、媳婿、侄甥等关照有加,又严格管教。在日记中他提到,族内“诸房皆不能振起,待臣举火者实不乏人”,除自己家庭、杜氏家族外,他对舅族以及前妻、妻子家族亦经常予以接济。 [29] 他还花费巨资为子侄捐官。 [30] 他的儿子杜子榕回乡后来信流露不愿意花钱周恤族人的意思,杜凤治认为儿子“眼光如豆,视骨肉如陌路”,“与予另一肺肠”,去信教训。 [31] 杜凤治告病回乡后,对于早年借款,不管债主是否健在,不管是否有借据,只要对方提出而自己又有印象,就都一一清还。 [32]总的来看,他属于士大夫当中修身谨严的那一类。

儒家提倡“仁者爱人”,杜凤治对朋友、同僚、下属、下人甚至一般

人,都会表现出富有人情味的一面。杜家老仆樊茂发、张三、蒋升,已

殇亡子女的乳媪,生活都很困苦,这些人早与杜家没有关系,但杜凤治

仍予以一些资助。 [33] 州学增生张琦父为佃农,两兄在武营当兵,自己

教馆,愿拜为门生,杜凤治知其家贫,嘱咐来见时不必用贽仪,但张琦

来见时仍送贽敬10元及水礼八色,杜不收贽敬,只收取部分礼物,还对张琦勉励有加。 [34]

然而,作为官员,杜凤治有时也官威大发,表现得蛮横凶狠、决绝

任性。他在审讯命盗等案疑犯时经常用酷刑,致受审者重伤;在催征钱

粮过程中也毫不怜悯地采用拘押、烧屋等强制手段。有时明知是无辜者

也因对方顶撞或看不顺眼而扣押、责打。同治九年春,他在潮阳催征期

间,有一次外出因轿夫失足致其跌倒受伤,他正对上司不给他委缺却派

他干这份苦差恼火,于是迁怒轿夫,恨不得一顿板子将其打死。但闯祸

的后肩轿夫逃走,于是就鞭责没有过错的另一个后肩轿夫出气。第二

天,杜凤治气消,命令不要再追究逃走者,只是将逃走者的轿钱给冤枉

被鞭打者作为补偿。 [35] 类似的事日记记下不少。

杜凤治虽然只是乙榜出身,但很好学,从其日记的文笔、所写的几

首诗看,他学问功底还可以,且对自己的学问很自信。他辞官归里路过

江西南昌滕王阁,看到当日江西巡抚刘坤一和时任学政李文田写的两副

对联。他所抄下刘坤一的对联是:“兴废总关情,看落霞孤鹜、秋水长

天,幸此地湖山无恙;古今才一瞬,问江上才人、阁中帝子,比当年风

景如何。”杜凤治评论:“亦是摭拾而成,取其笔意尚倜傥耳,必有捉刀

者,岘庄(按:刘坤一字)安能为此?出联颇有思议,对语欲问当年风

景于帝子、才人,竟如梦呓,大不成话。”所抄李文田联是:“峰碣已千

金,事往人来,有低回楼观古今山川开阖;阑干仍百尺,隔邻呼酒,且

领略帆樯星斗车盖风云。”杜评:“联语故为怪僻,多不可解,非得苏、虞二先生诗证之,不能豁然也。卖才弄怪,一见可知;字亦学板桥,取法即未见高卓。”[36] 刘坤一曾任两广总督,是杜凤治的上司,李文田是探花,但杜凤治并不把他们两人的学问放在眼里。

日记记载了很多买书的事,有时花费一二百两银子。在公务繁忙的情况下杜凤治一直保持读书的习惯,也注意结合实际读书,到任所前后都认真阅读该地地方志,到潮阳催征时又认真阅读蓝鼎元的《鹿州公案》。有一次,他在致周星誉的信中一口气写了18页纸讨论《明史》的史事。 [37] 其议论虽迂腐,但从中可见他对明代史事相当熟悉。同治六年十一月,他在广宁知县任上,其时催征钱粮辛苦且艰难,广宁士绅又认为他“催征太严”,于是发起抵制县考。他找不到解决的办法,心烦意乱,于是索性忙里偷闲,有一天完全不理公事不见人,在县衙闭门不出,拿出一部《北史》阅读,读到“琅琊王俨被害于和、穆、令萱”一段,在日记里大发了一番议论。 [38] 《北史》这一段与他当时的境遇毫无联系,他的心得、议论也无甚高见,但在这个时候能把无关紧要的书读进去、读出心得,用以减轻压力,足以反映其读书人本色。他还读了不少杂书,例如,在日记里就几次很恰当妥帖地运用了《聊斋志异》的典故。 [39] 在四会任上还曾向学官黄圣之(纪石)借阅以男同性恋为主题的“禁书”《品花宝鉴》。 [40]

特别值得一提的是,杜凤治对外国新事物表现出了解、学习的兴趣。来粤后他买的第一批书中就有徐继畬的《瀛寰志略》,他的新知识很多来自这部书。他曾在赏月时想到:“泰西人谓大地如一球,金木诸星亦一地球,在我地球中以为地,而在金木星中者,视之则亦一星耳。日居中不动,其动者地球运行耳。诸星环日运行,地球亦如一星,星多如许,可知天日之中,如地球者当不知凡几也。”[41] 同治九年七月,他在汕头与德国鲁麟洋行的买办郭紫垣谈话。郭对他谈及普法战争,他在日记中用了六七百字记录郭紫垣所说的内容。 [42] 杜凤治所记普法战争的来龙去脉大致靠谱,说明他对世界大势的变化有一定理解能力。在南海知县任上时,英国驻粤外交官员闲谈中通过翻译告诉他有关苏伊士运河的事。 [43] 尽管他听得不是很明白,没有记下这条运河的名字,但仍把这件新鲜事写入日记。他辞官归里后在报纸上读到俄国沙皇“被人用开花炮轰毙”的消息时,在日记中写下:“叛党谋弑俄皇业已五次,至第五次竟被轰毙。叛党何人,该国君臣久已深知,乃竟不克铲除,至五次而终死其手。何叛党之悖逆强横、该国君臣之泄沓至于斯极也,怪哉!”[44] 可见杜凤治虽然关注世界大事和西方新事物,但他始终是从一个中国士大夫、清朝官员的角度去观察和思考的。

在日记中随处都可以反映出杜凤治沉着冷静、精明务实、观察入微的性格。这里举一个小例子,如他在日记中记下对清远知县朱云亭的观感:“在(藩署)官厅遇英德朱君名云亭号惺园,年约三十余,其神气恐非正路,亦似有才,口不择言,其行走时两手如兜,较张石邻(按:南海知县张琮,杜凤治的后任)两手如缩更觉难看,不知是何路数也。”[45] 寥寥几笔就把朱云亭的仪表、性格特点写出,眼光和语言都很刻毒。在晚年,杜凤治见其次孙(炯孙)读书不成,要他学习钱铺生意,教训他“留心时务学经纪”:

经纪谓何?如买米柴砖木一切家用物,于平日留意,与人

闲话亦可留心,何处好何处歹,何处贵何处贱,熟悉于心,一

到买用之时,胸中早有成算,自然不致受亏。百作工匠入门,

一经开手,即无了期,亦当早定算计,如竹木油漆,每项工程

几何,几日可毕,用竹木油漆若干,亦有数目,自不能偷挪游

衍。最难防者裁缝一项,必要彻底算计,现绸几丈几尺作衣一

件,尺寸分明,亲看督工,与彼闲话,在彼不防而一切弊病尽

入我目。诸如此类,楮墨难罄,全在凡事留心,观此知彼,一

隅三反,日久经纪自能精通。 [46]

杜凤治对孙子的教导无疑来自他自己的人生经验。事事留心、勤于观察、谨慎细密、精明警觉,这种能力对他在官场趋吉避凶,以及处理公务,尤其是听讼、理财,是很有用的。

(五)为官之道

杜凤治出身于仕宦家族,曾跟随父亲在伯父杜金鉴的湖南浏阳县衙

度过一段童年生活,壮年后在京城历练,结交不少翰林、进士出身的官

员,又在官员家当过教书先生和笔札师爷,早就熟谙官场规矩和运作,

无须像草根阶层出身者那样,考中科举、得选后才学习各种官场礼仪。

他进入仕途时已是人生成熟期。家庭出身、几十年的经历加上自己的禀赋和努力,他很快就适应了州县官的角色。

在任官两年后,他在日记中写道:“予奉檄来此,自誓要作好官,不敢望作名臣,冀幸作一循吏,自问自心不敢刻不敢贪,可对天地、祖宗、神明。”[47] 他的日记并不准备给别人看,这些话不能视作虚言假

语。稍后,他在四会县衙自撰了两副对联。一副是:“屋如传舍,我亦

传舍中一人,明昧贪廉自存公论;堂对绥江,彼皆绥江上百姓,是非曲

直何用私心。”另一副是:“上不负朝廷,下不虐百姓;前不玷祖父,后不累儿孙。”[48] 公开挂出来的对联自然有官样文章的意味,但也是他自励的目标。他对清廷忠心耿耿,对教化、考试、征输、缉捕、听讼等州

县官例行公务努力完成,作为“父母官”,对治下的庶民百姓不至于做得

太过分。他后来虽然没有飞黄腾达当上高官,辞职归里时只是正五品的

直隶州知州(加知府衔,从四品),但仕途顺利,如果按晚清官场的一般标准,杜凤治不失为一个好州县官。

州县官公务繁忙,而且要处理好同上司、同僚、下属、地方士绅的关系,恩威并济地统率管理书吏、衙役、“家人”。杜凤治对自己勇于任事、任劳任怨的性格颇为自豪,他教训儿子杜子杕说:

生怕任劳任怨,可躲则躲,可推则推,非丈夫所为。目前荫下优游固无不可,倘要单枪匹马卓立人丛中作一番事业,不任劳怨能出人头地乎?只须看我为官十余年,首剧五年,承上启下,大绅大富,旗务洋务,何处不要精神去对付?何事不任劳怨?即欲畏首畏尾且躲且推万不能也。且予生性能作事,肯任劳怨,汝辈自病自知,不必他求,效法于予斯可矣。 [49]

杜凤治十几年间都很勤奋。在日记中说自己到任广宁知县后“从无一月在署安居”,“偶见猫犬安卧,心实羡之叹吾不如”; [50] 南海知县公务更繁忙,“日日奔走,公事山积,日事酬应,夜间每阅至三四更,往往五更,黎明即出署有事,亦未尝一言告劳”。 [51] 他经常一天之内处理多件公务。例如,在广宁任上,同治六年十二月二十一日(1868年1月15日),他清晨起床立即出发到几十里外的乡间勘验一宗抢劫案的现场,再到另一处为一宗人命案验尸,其间还召见当地绅耆催征钱粮。[52] 下乡催征钱粮时,经常是白天召见绅耆催征,晚上要督促、责比粮差、殷丁,每晚还得处理衙署专人送来的公文。他即使生病也不敢多休息,稍有起色即起来处理公事。他审案也很认真,说自己:“堂判至少亦数百字,否则千余言数千言不定,均附卷可查,亦一片心血也。公平持论,毫无私曲,据理直断,天人鉴之。”[53] 日记中有他审讯多件案件的详细记录,说“公平持论,毫无私曲,据理直断”当为自夸,但在大多数情况下,杜凤治是以“青天大老爷”自居并为此努力的,确实比多数州县官勤于和善于审案。对未能勤政的官员,杜凤治颇有批评、讥讽。杜凤治的挚友周星誉(叔芸、叔云)以翰林科道外放广西知府,一度被撤,杜在日记中议论周“又懒又暗,一经得位,授柄家人,己则高卧”,这样当官一定当不好。 [54]

杜凤治常说自己不爱财,以不苟取自诩,在日记中也极少记录“额外”的收入。他当然也收受银钱,但比较审慎。日记常记拒绝、璧还别人馈送的银两。但他精于计算,当州县官十几年还是积累了一笔可观的财产。

杜凤治非常注意编织官场关系网。他在京候选多年,结交了各种于

官场进退有用的朋友。潘祖荫(侍郎、尚书、京筵讲官,潘任军机大臣

时杜凤治已辞官归里)是其“荐卷”师, [55] 李鸿藻(后任尚书、军机大

臣)是其同年,还有几位翰林如周星誉、杨庆麟等同他是至交好友,日

记中常有致送潘、李、周、杨等京官炭敬、冰敬的记载。潘祖荫对其补

缺、调署等事相当关注,并施加了影响。杨庆麟后来任广东布政使,对

杜就颇为关照。杜凤治在北京时同吏部、刑部、兵部的办事官员和书吏

建立了交情,来粤后这种关系就成为他重要的人脉资源,上司也要托他

打通北京的关节。肇庆府知府蒋立昂(云樵)之子军功保举并加捐同

知,但名字被搞错,又想加知府衔,乃托杜凤治致函“京友”设法办妥。

肇罗道道台王澍与杜凤治同乡且有戚谊,杜凤治曾拜王为师。王澍调任

后大计得“卓异”,按定例须引见,吏部应调取。上京引见要花费很多银

两,又未必能升官,王澍想不去。吏部考功清吏司书吏致信王澍:如欲

免调取,每年需银200两。王澍接信后向杜询问来信者底细,并托杜

与“京友”讲价减为100两。 [56] 同治十年初,杜凤治得知督抚把自己列为

调补广东首县南海知县的候选人,立即疏通活动,后顺利得到吏部的同意。 [57]

杜凤治初到广东时有一个很硬的后台——广东学政杜联,杜联是他的同宗、同学、同年。在日记中,杜联被称为“莲翁”(杜联号莲衢)。杜联的籍贯是浙江会稽,杜凤治的籍贯是浙江山阴, [58] 两人是同宗族较疏远的亲戚。杜凤治早年在杜联门下读书,在京候补时,与杜联结下

极深的情谊。此前广东学政多数放翰林院编修、检讨之类的中下级京

官,最高为侍讲学士、侍读学士(四品),杜联却以内阁学士兼礼部侍

郎衔出任。学政本是钦差,在省里地位仅在将军、督抚之下,在藩、臬

两司之上,杜联是从二品大员,可说与督抚相当,且任满回京后还有可

能被重用。杜联多次直接过问有关杜凤治的事,督抚、藩、臬都不能不

给面子。后来的巡抚张兆栋与布政使邓廷楠、杨庆麟等高官是他同年,在晚清注重同年的官场伦理氛围下,杜凤治得到一些照应。

在北京的朋友不断向杜凤治提供各种官场信息和建议。如翰林周星

誉是杜凤治挚友,杜不断慷慨地对周予以“资助”。据日记所记,周为人

自负贪财,不甚爱惜羽毛,但有才气且交游广泛,作为京官有一定政治

能量,经常向杜凤治提供各种政坛、人脉信息和建议,并为杜疏通各种

关系。广粮通判方功惠(柳桥)是瑞麟的亲信,杜凤治同他建立了交

情,两人互相欣赏,方功惠也向杜凤治提供了大量广东官场高层的信

息,两人还经常毫无顾忌地议论各级上司。杜凤治在几年间得到瑞麟的信任,方功惠起了一定作用。

为编织、维护官场关系网,杜凤治在省城一有时间就去拜客;平日

送礼馈赠、问候应酬、书信往还,他都不会疏忽。尽管心里对上司经常

不满甚至暗地里咬牙切齿,但巴结逢迎的功夫却做得很足,该送的银两

只多不少。对同寅、下属,在涉及银钱的事情上做得也比较漂亮。例

如,同治七年春,杜凤治调署四会,按“规矩”给道、府两位顶头上司各

送100元“到任礼”,其时正是旧肇庆知府郭式昌和新知府五福交接之

时,在这种情况下很多官员只送给后任,但杜凤治“新府一份,旧太尊

一份”,“一切门包小费均照例”。 [59] 两广总督瑞麟病故后,官员所送奠

仪,都是按缺份“肥瘦”定所送多寡。杜凤治其时署理罗定州知州,收入

一般,但想到送奠仪“是举虽为死者,乃作与生者看”,因瑞麟赏识自

己,让自己当上南海知县,少送会有“物议”;本来已打算按较高标准送

600元(“佳缺”连州知州才送200元),但后来决定再加到500两,以表示自己不是“忘恩负义者”。 [60]

杜凤治能巧妙地周旋于省级上司之间。他初任广宁时,两广总督瑞

麟与广东巡抚蒋益澧、署理布政使郭祥瑞与署理按察使蒋超伯水火不相

容,藩、臬矛盾还直接与处置广宁士绅控案有关。蒋益澧、郭祥瑞被视

为杜凤治的袒护者,但杜凤治没有使瑞麟把自己列入蒋、郭一派予以打

压,后来还逐渐得到赏识。蒋超伯虽视杜凤治为对方的人,但杜通过多

方努力设法减少蒋的敌意,保住了官位。他在官场的进退颇有分寸,总

结出“欲不大黑,切不可大红,最为作官要诀”。 [61] 十多年间,杜凤治

避免卷入高官的斗争当中,使对立的双方都接受、重视他。他很自豪地

认为自己全靠本事,与总督瑞麟素无渊源却当上了首县南海知县。瑞麟

特别信任武将郑绍忠,杜凤治心里对郑不大看得起,但处处尊重迎合,

加以笼络,所以赢得郑绍忠的尊敬和好感,在广宁、四会任上,杜都得到郑绍忠的帮助和支持。

杜凤治颇有心计和手腕,这在处理官场关系、解决棘手问题、审理

复杂案件中都有体现。例如,同治六年十月郑绍忠招抚盗匪黄亚水二之

后,打算把他斩首,找杜凤治商量。杜认为这样做违背了原先免死的承

诺,还会吓跑其他有投诚意愿的盗匪;建议杀掉黄亚水二的一些羽翼,

把黄带回营中“管束防逸”,“伊已如釜中之鱼,砧上之肉,一二月后,

欲加之罪,何患无词?寻一事作为违令斩之,更两面俱圆”。郑绍忠“大

为叹服”,后来就完全按杜凤治所说的办,一年以后才杀掉黄亚水二。

[62]

有时,杜凤治也会抓住一些机会在官场中表现自己不畏权贵的风

骨。如在南海知县任上,翰林潘衍桐兄弟与某户疍民因争夺沙坦涉讼,

杜凤治实地勘查后没有按照潘氏的要求做出判决。尽管潘衍桐有信来,

但杜凤治“当堂申斥,并于堂判中批明,责其以编修之清高而不知自

爱”。 [63] 杜凤治知道潘衍桐未必能直接为难自己,偶尔不给翰林面子,

以体恤小民的面目出现,反而有利于在官场和民间提高自己的声望。

初任南海以后,杜凤治也逐渐成为“老州县”,在官场建立了自己的

名声、地位和人脉关系,他不必像在广宁、四会任上那样处处小心翼

翼。在后期的日记中,他对上司的议论越来越大胆,后来对一些上司也

敢冷落、顶撞了。按察使张瀛几次批驳了杜凤治对案件的处置并派委员

来调查,但杜不怎么害怕,反而同上司、同僚讥笑、指斥张瀛。光绪二

年,杜凤治在罗定州任上,署理肇罗道齐世熙派一名巡检为委员来催各

房承充典吏。杜觉得此举无谓,且要自己花费,在日记中写道:

予莅此已将二年,方道台从未委过委员来州,即有委,亦

系照例差使,本人从不到者。兹齐世熙以一饿不死之候补道,

到任无几即委委员,名为公事,实调剂佐杂耳。该巡检以为绝

好美差,各房典吏必有赂遗,岂知本州十房罔不清苦,食用为

难,安有闲钱饱委员之饿壑?该委员初到禀见,予辞以冗,嗣

见各房(十三日事)不肯馈贻,又再三求见。予不能为彼勒各

房书供欲壑也,仍不见。蔑视委员即蔑视委之者也,不识好歹

轻重之人只可如此待之。 [64]

杜凤治以蔑视委员来表示对委派者署理肇罗道齐世熙的蔑视,齐后来也没有对杜凤治怎样。

在任官初期,杜凤治兢兢业业,不敢有嗜好、嬉游,但后来他吸上了鸦片,烟瘾还颇大。任南海以后日记中又经常有与其他人“手谈”的记录,从日记看不出杜凤治玩的是何种赌博游戏,但看得出其兴趣颇浓。

下面是光绪元年他在署理罗定知州任上给学正黄怡(荣伯)的一封短

简:

大礼已毕,积雨未晴,衙斋闲旷,不但先生官独冷也。遗

哀破睡,尽可仍续旧谭,唯敝处不便遍邀。敢浼飞符,都为知

会,弟则若为不速之客来者,煮茗以俟,勿哂荒嬉。想元规兴

复不浅,定有同心,如个中有一人不愿,幸勿强之,嘱之。兴

发偶然,狂泐数字,借颂荣伯学博吟佳,阅讫付之祖龙。 [65]

其时正值同治皇帝大丧期间,杜凤治连日率领罗定州的文武官员在

城隍庙举行哭临典礼。典礼结束的当日晚上,杜凤治就请黄怡出面约几

个人来州署“手谈”(杜作为知州不好亲自出面)。杜凤治知道在国丧期

间嬉戏赌博有违官箴,所以嘱咐黄怡阅信后烧掉。这种事如果在清朝前中期是不可思议的,从这件小事也可窥见晚清官场观念和规则的微妙变化。

二 日记介绍

(一)日记各本的主要内容

2007年,广东人民出版社出版了《清代稿钞本》第1辑,杜凤治日

记以《望凫行馆宦粤日记》为书名被全部影印收录。“望凫行馆宦粤日

记”是第一本封面的题署,可能作者本想以此作为日记的总名,但以后

各本封面实际上的题署各不相同。

杜凤治在日记第一本的开头说,在道光二十二年(1842)至二十七年(1847)写过日记,后停写几年,咸丰五年(1855)至同治元年(1862)又记了几年,辑为五本,但同治元年秋得知家庭成员多人在太平军进攻浙江时遇难,万念俱灰,日记再停记,直至同治五年选官后才重新写日记。前两次的日记已佚失不存。

同治五年五月初五日,杜凤治再次开写日记,此后十几年基本没有中断过,即使在审讯案件、下乡催粮、缉捕盗匪,以及到省城谒见上司、办事,甚至在遇到麻烦、仕途出现危机时(如广宁绅士上控、闹考那段时间),也都坚持记日记,往往连续几天都写两三千字。同治六年十二月初二日(1867年12月27日),他同道台王澍等在傍晚接见广宁廪生岑鹏飞等人、处置闹考事件后已近午夜,但这天仍记了3600余字。同治八年六月初四日(1869年7月12日),他到肇庆府府城办事后,在归途的船上足足写了6000多字。

现存日记共40本,都用宣纸写成,开本大小不一,各本封面题署与该本内容不尽一致。绝大部分日记是当天所记,但也有过一两天补记的,少数是若干日后一起补记,甚至有几年后一总补记的。有时杜凤治会对日记稍作修改补充。

多数日记虽写于繁忙的公私事务之余,但往往几千字一气呵成,笔

误不算多,且思路清晰,记录详细而有条理;举凡与上司、同僚、士绅

的对话,处理公务、案件的过程,祭祀祠庙,科举题目,典礼仪式,与

他人的争论、矛盾,多有详细记述,对公文、信函往往也摘要抄录,日

后如发现误记则在两行之间或页面天头以小字更正、补充。从日记补写

的情况,以及从杜凤治公务的繁忙程度,可以断定,他不可能先写草

稿、修改后再抄正,多数日记保留了记录时的“原始状态”。

当日纸张价格不便宜,杜凤治任官之初,仍保留寒士的习惯,节约

用纸,每页日记都写得很密,而且字写得很小,补写的字更小,这使今

人阅读时很困难。后来杜凤治境遇改善,他无须再如此撙节,所以,后

面的日记就字体写得较大,行距也较宽,阅读起来比前面几本容易些。

日记第一本封面署“望凫行馆宦粤日记”,杜凤治父母坟墓所在地土

名“栖凫”,“望凫行馆”之名应从此而来。第一本开头写重立日记的缘

起,其中有不少篇幅追述了家庭在太平天国战争期间的苦难,以及自己

参加科举考试、举人大挑、候选补缺、得官等事的概略。日记正文从同

治五年五月初五(1866年6月17日)开始,记筹款赴任、离京赴粤及到

广宁赴任等经过。其中有不少有关北京官员生活以及杜凤治对天津、上海、香港、广州的观察印象,还写及到粤后续弦事。

第二本已缺失。第40本封面用小字写了丢失第2本的经过:“失去任广宁之第二本,真堪怅。着跟班吴进由佛冈运书箱晋省,一箱登岸失手落水,失去第二本,究不知落于何处,无从查考。”

第三本到第六本前面部分,均为首任广宁知县时之事,其中写了清剿广宁土匪黄亚水二与谢单支手、广宁绅士控告“浮收”、应对士绅闹考等事。这几本颇为详细地记载了征粮时官吏的各种手段,以及官、绅、民之间围绕征粮的种种纷争。

第六本后面部分到第十一本前面部分,记署理四会知县的经历,有较多听讼办案之记载。第十一本后面部分与第十二本前面部分写卸任四会回省城候缺的经历。第十二本后面部分写接到赴潮阳催粮差委、动身赴潮阳的经过。

第十三本与第十四本前面部分写在潮阳催征新旧粮事,对潮汕地区

强悍民风、长期欠粮抗粮以及官、绅、民复杂的关系有颇为生动的记

载。第十四本后半部分写奉调回省城参加帘差考试、准备入闱等事。第

十五本大部分写自己在同治九年庚午科广东乡试时作为外帘官的经历。

第十六本到第十八本前面部分,记再任广宁知县时之事。

第十八本后面部分到第二十八本前面部分,为首任南海知县时之

事。

第二十八本后面部分到第三十四本,为首任罗定州知州时之事。这

几本有关催征、听讼的记载较多且较详细。

第三十五本到三十七本,为回任南海知县时之事。第三十七本在光

绪三年十一月廿七日(1877年12月31日)后停写近三年。至光绪六年九

月初一日(1880年10月4日)才重写。辞官回乡路过三水芦苞,补记光

绪三年十一月廿七日至光绪六年九月的“前事大略”,这37页总记三年前

卸任南海、短暂任佛冈直隶厅同知,以及再任罗定知州,到辞职归里等

事的概况。第三十七本后面还有43页系回乡后所写,其中26页记述告病

回乡经过,处分财产的“分房另爨条款”,最后17页的“补记”是有关家族

祭祀安排和自己身后安葬等事项,及对“分房另爨条款”的一些修改。

第三十八本前面部分写回乡旅途,后面部分到第四十一本都写回乡

后的生活,其中有不少追忆早年生活的文字。后面的日记多数比较简

略,大约是因为无大事可记,且杜凤治日渐老病,难有精力多写。日记

记到光绪八年十月初十(1882年11月20日)为止,当日日记最后一句还没有写完,很可能是写日记时突然发病。

杜凤治两次广宁任上以及四会、首次罗定任上的日记都很详尽,基

本无漏记、缺记。任南海知县时的日记有时相对简略,因为南海知县的

公务繁忙得多。他两任南海前后任交接期间本来会有很多令我们感兴趣

的重要事实,但遗憾的是,交接期间多日缺记,补记的一些内容也较凌乱。

(二)日记特点

杜凤治精力充沛,思路清晰,下笔很快,十几年间大部分时间天天

写日记,特别是对公务记录得很详细。他把自己看到的、听到的、想到

的以及亲身经历的平实记下,很多时候似乎是想以此宣泄情绪。在当

时,几百万字的日记绝无刻印出版的可能。日记中有大量对上司、同

僚、下属甚至至亲好友刻薄的评论及若干个人隐私, [66] 也说明杜凤治

写日记时并不打算把日记示人。日记所记应该是杜凤治经历、观察、思

考、判断的真实记录。作为史料,这样的日记更为可信。日记多数是当天记下,记忆失误也会少一些。

体量巨大、记录连贯、记载详细都是杜凤治日记的主要特点。日记

记录了杜凤治考试、催征、缉捕、听讼等公务的详情,还有大量官员任

免、官场内幕、中外交涉、风土人情、物产物价、奇闻逸事等内容,如

此详细的日记很少见。因为公务忙闲不同,杜凤治各本日记的重点也不

一样。在广宁任上,较多记述催征以及与士绅的矛盾、冲突。在南海任

上的日记虽也算详细,但偏重于记督、抚、藩、臬交办的事项与官场内

幕,对催征、审案的记述则相对简略。在四会、罗定任上,因为其他公

务较少,所以记述下乡催征和审案就特别详细。很多案件逐日记述,涉

案者、勘查现场、验尸、案件来龙去脉以及自己思考、判断的经过都写

得颇为详尽清晰。如同治七年九月在四会处置江昆汉被杀案,十几天内日记就此案记述了一万多字。

有闻必录、毫不隐讳也是杜凤治日记的重要特点。如署理布政使郭

祥瑞和巡抚蒋益澧同杜凤治关系很好,还支持他渡过与广宁士绅冲突的

难关。但日记仍记下郭祥瑞、蒋益澧滥支公帑以及蒋益澧被罢免离任时

以“赏银”的办法让绅民多送万民伞、高脚牌等事。 [67] 总督瑞麟对杜凤

治有知遇之恩,杜凤治对瑞麟亦颇有佳评,但日记多处记载瑞麟纳贿的

事实及他人对瑞麟贪财的议论。不过,日记极少议论太后、皇帝、朝

廷; [68] 对自己的支出记录详细,对收入则记录不多,于此等地方也可

见他精明谨慎之处。

日记的文笔颇为生动,下面抄录一段。

同治五年十一月,他在广宁任上下乡催粮,记录下自己的观感:

一路山连水绕,弥望皆竹,始沿河行,两岸因山凿路,仅

如线然,窄处唯容一人,而又竹枝横出,甚碍行路。继入山

坳,中间溪水潆细,其清可鉴。民居错落,有六七处水碓,颇

饶山居之胜,令人大动归隐之思。使我有家可归,此身无累,

吾乡风景有过之无不及,胡为昕夕焦劳,栖栖仆仆为官乎?为

私乎?行年五十有三,何日得身心宁静也!追溯一生心伤往

事:父母固不可留,而妻至再继,犹不克偕老白头,屈指死已

五年,我则块然老鳏,绝无生趣,殇二爱女一幼子,想起亦甚

可怜。又兼兄弟无存,迄今内署谁能助我?真是一个独生!前

后左右寥寥无几,术家谓我命凶强,信然!

出山入竹林,蓊翳天日,中通一线,无论舆马,即单身独

行,亦须低首侧身而过,右数尺许仍为河道,左则一望丛绿无

际矣,渭川千亩不足数也。惜生笋苦而不可食,大杀风景,羡

煞“清贫馋太守”,且将奈何?(苏诗有“料得清贫馋太守,渭

川千亩在胸中”) [69]

上述文字一气写成,既写景又结合自己的境遇抒情,还引用典故,

没有一个字涂改,只是后来把诗句出处补写在日记天头空白处。

如前所述,杜凤治写日记多是当时记下,“为写而写”,他肯定没有

考虑过后人是否容易读懂。读这部日记,尤其是前面几年以较草行书写

成、写得密密麻麻那几本,仅辨认字迹就需要花费不少力气。此外,日

记提及的人物通常使用字号(且当时字号往往可用同音、近音字书

写)、小名、绰号、简称、代称、官名、官名别称、姓氏郡望,而多数

人是名不见经传的小官吏、幕客、地方绅士等,为各种史籍及《古今人

物别名索引》等工具书所不录。有时,同一个人在日记不同地方称谓往

往不同,如日记写及潘祖荫就有“伯师”“潘伯师”“伯寅师”“河阳师”“河

阳”等称谓;不同的人称谓相同的也有,如广宁前任知县张希京与广粮

通判方功惠在日记中都被以号相称,称作“柳桥”,蒋益澧和蒋超伯在不

同地方都曾用隐语称为“三径”。同一官名所指往往是不同的人,如日记

多称布政使为“方伯”,但十几年间本任、署理的布政使有七八人,不清

楚交接时间,就很难判断日记某处所写的“方伯”指谁。有时写到官场人

物、事件,还使用隐语。有一次,他抄录其幕客顾学传(小樵)来函谈

广东官场事的大略:

小樵信中谓回件专递福地,因月中匠头衔在前,故须月中

公开,折履、长纳公为此甚生气。内事有知者,西狩公察议,

三径、七里均严议,落落大议处。诗婢主人撤销,惠已另简,

本守及载戢干俱回原省,我姑大约非休文先生(韶)即旧主彭

城郡也。督幕事无确据完结,有杖之闻,有暂信,卯金有一枝

之想矣。 牧有来东之说,琅邪则无升信也。 [70]

根据相关典故、姓氏郡望以及当时广东官场的变化,笔者猜测“西

狩公”指总督瑞麟,“三径”指巡抚蒋益澧,“七里”指署理布政使郭祥

瑞,“落落大”或指方濬颐,“本守及载戢干”指代理肇庆知府郭式昌、署

理罗定州知州戈聿安,“休文”或指沈映钤,“彭城”或指知府刘溎

年,“我姑”指新肇庆知府,“诗婢主人”指署理知府郑梦玉,“卯金”指督

幕刘十峰,“ 牧”或指蒋益澧调来之云南知州沈云骏(仲骧),“琅

邪”或指王澍(有升任传言),其余就猜测不出了。书信、日记用隐语

未必是为保密,也可能是文人文字游戏的积习,然而,这就增加了今人

阅读的困难。幸而在这部数百万字的日记中,这类文字不是很多,而

且,即使读不懂这些段落,对利用日记中的重要史料影响亦不是很大。

(三)日记的史料价值

在20世纪五六十年代,史学界关注的都是重大事件和重要人物。杜

凤治只是个州县官,没有机会参与高层决策和全国性的大事,他宦粤期

间又恰恰是近代中国没有特别“重大事件”发生的年代,因此,他的日记

对研究太平天国、中法战争、戊戌维新、义和团运动、辛亥革命等参考

价值不大,日记涉及洋务运动的内容也很少,这很可能是日记收藏在中

山大学历史系资料室多年却无人利用的重要原因。

时至今日,史学研究的对象更为广泛、更为多元,政治制度史、社

会史、法制史等成为发展迅速的学术领域,在研究中,学者对历史

的“细节”更加关注。在新的学术环境下,这部体量巨大、记载详尽、内

容丰富的晚清日记自然会受到重视。而且,日记作者杜凤治作为州县官

承上启下,上面接触督抚以下各级官员,下面要同绅民直接打交道,涉

及面广,所以,日记的史料价值是不言而喻的。

本书全部内容,其实也是论证这部日记的史料价值。在这一目只做

概括论述,除后文不会再提及的内容外,本目将尽量少引用日记的具体

文字。

笔者认为,杜凤治日记最大的价值在研究清朝司法与清朝州县制度

两个方面。清代州县官留下著作、日记者不少,近年出版的《清代稿钞

本》等史料丛书,收录了若干种州县官日记,有些日记也写到公务,但

像杜凤治日记这样连续十几年、几百万字、绝大部分写公务的,似乎没

有第二种,在研究清代州县制度与司法方面,很难有其他日记可与杜凤

治日记相比。

第一,这部日记是研究清朝法制的独特且难以替代的史料。

几十年来,中外学术界对清朝法制史做了相当全面深入的研究,成

果极为丰硕,相关史料举不胜举。吴佩林在《清代县域民事纠纷与法律

秩序考察》一书的学术史部分对1980年后30多年的清代法律史研究做了

全面、深入、客观的述评,他的述评很重视从史料的角度写,尤其是档

案史料。 [71] 遗憾的是,该书的参考文献中并没有列入杜凤治的日记。

据笔者所见,除张研、徐忠明外,也鲜有学者在研究清朝法制时利用这

部内容如此丰富的日记。

对于清朝法制史研究,刑部档案以及州县官们编撰的公牍、案例都

是必须特别重视的史料;四川巴县、南部县以及台湾淡水、新竹等地的

档案也常被引用。不过,全中国那么多州县,留下档案的却不多。例如

广东清朝州县的档案就极难寻觅,巴县、南部、淡水、新竹的档案未必

能反映广东的情况。而且,清朝多数司法文书是官吏按照法律、制度以

及各种惯例加工整理出来的。州县官写的官箴类著作以及编撰成书的公

牍,隐讳、加工的情况就更多了,作者对入选的公牍也必然做过选择。

[72] 这些档案、官箴书、公牍如何形成今人看到的最后版本,实际情况

同档案、公牍所反映的有何差异,州县官审案时是怎么思考、判断、决

定的,这些从档案、官箴书、公牍中都不容易看出。杜凤治日记则会详

细记录案件审讯过程以及自己的观察、疑问、分析判断、做出判决的理

由。清朝州县司法实践中一些完全违背法律、制度的做法,学者们不是

没有注意和做过研究,但日记还是有很多前人没有注意到的内容(例如

以“钉人架子”钉死捕获的盗匪而不上报)。当然,笔者完全知道档案等

史料具有不可替代的价值,并不是说杜凤治日记比档案更重要,但说这

部尚未被研究者广泛注意的数百万字的日记,是研究清朝法制史相当独

特、相当有用的史料,可对以往史料做重要补充,相信是可以成立的。

第二,这部日记对研究清朝州县制度有重要价值。

多年来,中外学者对清朝州县制度做了深入研究,成果之多难以详

为列举。瞿同祖的《清代地方政府》可说是当代学术界研究该问题的奠

基之作。 [73] 近些年,魏光奇的《有法与无法——清代的州县制度及其

运作》是中国学界研究该问题的高水平成果。 [74] 瞿同祖、魏光奇两书

所附的数以百计的参考文献,都是研究清朝州县制度的基本文献,其中

有大量州县官写的官箴书、公案以及辑录的公牍等。这些文献中,似乎

没有州县官的日记,更没有杜凤治这部日记。张研的《清代县级政权控

制乡村的考察——以同治年间广宁知县杜凤治日记为中心》一书以及若

干论文引用了这部日记,但她只是引用了杜凤治广宁任上的一小部分日

记,而未引用其他部分更为丰富的内容。

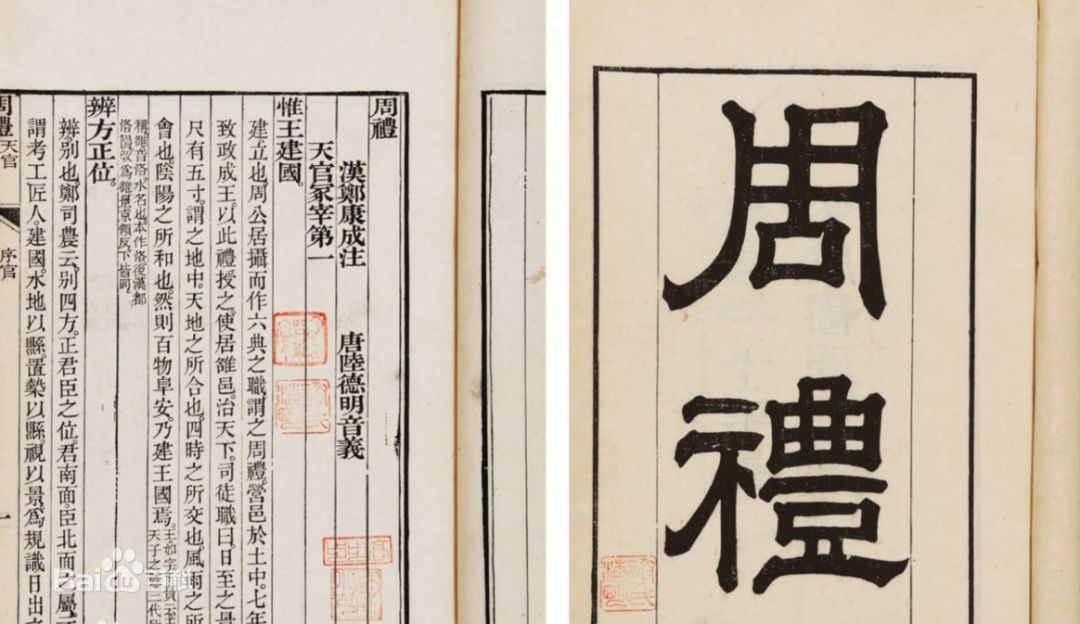

杜凤治日记有助于进一步探讨清朝州县衙门的实际运作,官府对基层社会的管治,州县官行使权力时与律例、会典、则例的调适和差距。这部日记以记载公务为主,又很详尽,因此,有助于学者了解大多数文献没有记载的官员关系、机构运作、官场礼仪等方面的具体细节。例如,清代的直隶州,学界一般认为“有着与府相等的地位”。 [75]清人也是这样看的。杜凤治想正式题升同知,但方功惠不赞成,劝杜力求题升直隶州知州,方说:“目下之同知尚值钱乎?直牧何等体面,即捐知府亦得便宜几许。直牧分位与知府埒,且可署知府事,未闻同知能署知府也。”[76] 虽说“直牧分位与知府埒”,但直隶州知州毕竟品级低于知府(前者正五品,后者从四品)。从杜凤治署任罗定州的日记可知,二者差别不仅在品级上。杜凤治在罗定任上,必须下乡催粮、负责案件初审、主持州试(童生第一级考试,与县试同),这些知府都无须亲自做。知府对上司自称“卑府”,但杜凤治署理罗定州时对上司不是自称“卑州”,而是与散州知州、知县一样自称“卑职”。于此看来,直隶州知州的地位与权责又与一般州县有近似之处。日记记载了多位学官在非考试期间可以兼作局绅,又可以离开衙门到其他地方办自己的事,这恐怕也是一般研究者没有注意到的。

又如,州县官是如何征收钱粮的,有关资料、论著可以说浩如烟

海,但这些资料、论著对细节的记载、叙述却不丰富。杜凤治十几年连

续记载自己征收钱粮的经历,对催征钱粮过程中官员、书吏、差役、士

绅、殷丁等人的言行有生动详细的记述,这是在其他史料中不易见到

的。又如,有关明清科举考试的资料、论著不少,但主持考试与入闱参

与考务的官员留下的记述并不多。杜凤治对每次县试的题目、录取情况

以及出案名次的考虑都会详细记述。日记的第15本《乡试奉调入闱日

记》,用了5万多字记载自己在同治九年广东庚午科乡试做外帘官的经

历。我们对清朝乡试在关防严密的情况下竟会出现弊案难以理解,杜凤

治虽然没有具体写到科场弊案,但他关于内帘、外帘操作细节的描述,

可使我们想象出各种作弊的可能性。

早有学者注意到,尽管清朝对官员的职权、责任、奖惩、行为等,

有很多《会典》《则例》等成文法予以规定,《大清律例》中也有不少

条文是针对官员特别是州县官犯罪的,但“王法”既被官员标榜和遵守,

却又随时随地被官员视为具文,大小官员心照不宣地集体做违反“王

法”的事。魏光奇的书名《有法与无法——清代的州县制度及其运作》

可视作对这种情况的概括。日记中大量记录的士绅参与征收钱粮甚至被

责成催征,佐杂参与审案,州县官在拘押、用刑方面大量的“违法”行

为,以“借盗销案”的办法消弭任内的缉捕责任,实际上已经制度化的士

绅基层权力机构公局,等等,都不符合清朝成文的典章制度。杜凤治既

按“王法”办事,但更多是遵循官场中实际存在的运作规则。杜凤治的言

行和想法在当时州县官中具有代表性,这些将有助于我们对清朝地方政

府机构的运作以及晚清政治制度改革面临的社会基础和思想基础加深认

识。

第三,这部日记是研究晚清社会生活史,特别是官员生活史的珍贵

资料。

杜凤治从北京到广东赴任,宦粤十几年,然后辞官携眷回到浙江山

阴故乡,无论居与行,他都把自己的经历和所见所闻详细记录。晚清民

生的方方面面,如年成物价、衣食住行、风俗祭祀、演戏赛会等都会被

记入日记,这就为我们了解晚清社会生活提供了大量细节资料。因为杜

凤治是官员,因此,这部日记对了解晚清官员的生活更具价值。

这部日记以大量篇幅详细记载日常公务、各级官员之间的公私交往

以及官员的衣食住行、家庭家族、阅读娱乐等事实,包括州县官的收支

与日常生活。美国学者曾小萍(Madeleine Zelin)写了一本书《州县官

的银两——18世经纪中国的合理化财政改革》 [77] ,这部著作从陋规、

养廉等问题切入,对雍正年间的财政改革做了出色的研究,但我们如果

想要知道清朝州县官具体的收支情况,在曾小萍这本书中难以找到答

案。杜凤治日记为“州县官的银两”提供了一个可以连续考察的案例。杜

凤治虽然极少将自己的“法外”收入写入日记,但还是留给我们不少了解

真相的线索,甚至有若干直接记录。对于支出,杜凤治多数都详细记

录。读完这部日记,我们可了解州县官在微薄的俸禄以及有限的养廉这

两种“合法”收入以外,如何通过各种已成规则、惯例获取更多银两,以

保证公务所需的额外支出、对各级上司“规范性”的贡奉以及维持家庭生

活、接济亲属的开销。

笔者参与讨论近代历史题材文学、影视作品时,常会遇到诸如“官

员之间如何见面、称谓”等问题,从这部日记中可以找到不少答案。有

人听笔者介绍日记的一些内容后甚至说,这部日记中的一些情节完全可

以作为电视连续剧的题材。

对官员与书吏、衙役、幕客、官亲、“家人”的关系,日记中也提供

了很多以往我们难以获得或不会注意的细节。官员、幕客虽有不少著作

提及上述人物,但多为冠冕堂皇的词语,真实情况未必会写出来。杜凤

治日记则如实记下,有些叙述甚至会令我们觉得有点意外。

杜凤治对自己生病、治疗的记录相当详细,他对疾病症状及同医生

的讨论、不同医生的处方、服药后的感觉与疗效等写得颇为细致,也可

以作为研究清代医疗史的资料。

第四,为研究很多历史人物提供了补充资料。

尽管杜凤治是下级官员,但他接触了各种人物。例如,研究潘仕

成、康有为家族,就可以利用这部日记。 [78] 日记里记载甚多的瑞麟、

刘坤一、蒋益澧、郑绍忠、方耀等人,在晚清都相当重要,但迄今相关

研究成果很少,今后如果有学者要研究上述人物,杜凤治这部日记是应

该参考的资料。

第五,可为研究广东地方史提供不少资料。

日记中的很多记载是研究地方史踏破铁鞋难觅的资料。如多次记载了广州的观音山(越秀山)、白云山、南海神庙的风景,对其他地方的名胜如肇庆七星岩、南海西樵山等,都有颇为详细生动的记载。日记还记下了一些重要地标的变化沿革,如原位于卖麻街的旧两广总督署在第二次鸦片战争中毁于英法联军之手,原址后来还被法国人用以修建教堂(广州圣心堂,又称石室),日记同治五年十月初六日(1866年11月12日)条记下了当时督署迁到司后街(今越华路)新址。同治十年十月和同治十一年十一月的日记,分别写了自己跟随总督、巡抚祭祀南海神庙的情形。迄今学界对广东地方官府定期祭祀南海神庙的情况知之不多,日记的记载就很有参考价值。又如,日记多次记载辖境中有虎豹,同治十年正月的日记详细记述了自己购买猎户以洋枪猎获的老虎以及剖割老虎的情况, [79] 是探讨大型猫科动物在广东分布历史的一手资料。再如同治十一年十月、十二年五月,杜凤治两次到藩署办事,顺便游览了藩署的鹿园。藩署原来范围很大,但“洋人进城,东边园地房屋被法国占去为领事府”,杜凤治用了1000多字记录藩署围墙、署内道路、鹿园以及藩署杂乱无章的情况。 [80] 如果研究广州动物园、南越国宫署遗址的沿革,杜凤治日记的有关记载值得参考。 [81]

杜凤治在四会知县任上,“绘刊全省地图委员五品衔候补批验所大使潘名露移文咨送全省地图一大部,又肇属图三本”。 [82] 笔者请教过广东的图书馆专家,得知目前广东的图书馆藏有同治五年、光绪二十三年的广东舆地全图,前者或就是杜凤治收到的那种。但日记提到“绘刊全省地图委员”,可见其时有一个专门负责绘制、刊刻地图的机构(应该是临时的),并委派了一批官员做这件事。清朝官员懂得测量实地、绘制地图的应该没几个人,而鸦片战争后很多新变化要在地图上体现,究竟实际上完成地图、从事测量绘制的是什么人,地图是如何绘制、刊刻出来的,分派、管理有什么规定,等等,都是近代历史地理学、图书馆学等学科值得研究的问题。

杜凤治对每天天气都有记载,有时各个时辰的变化也会记下,还会提及天气对农业、居民生活等方面的影响,一些异常、灾变的天气也会详细记录。鉴于晚清连续的天气记录几乎无存,方志的记录又较粗疏,因此,这十几年日记不间断地记下的天气变化,对研究近代广东气象、天气的变化也很有参考价值。

第二章 杜凤治宦粤时的广东社会

一 同光之际广东的治乱

(一)晚清广东短暂的安靖时期

杜凤治在粤时间是同治五年到光绪六年,即1866~1880年。无论时

人还是后人,都认为同治中期到光绪初期是清朝的一个“中兴时期”。 [1]

杜凤治来粤前两年(同治三年,1864),曾国荃部攻陷天京,对清朝威

胁最大的太平天国运动失败。杜凤治来粤的那一年(同治五年,1866)

春,太平军余部谭体元部在粤东被清军消灭。此后两三年,纵横驰骋于

苏、皖、豫、鲁等省的捻军也被镇压下去。尽管西南、西北少数民族起

事延续时间较长,但已不会危及清朝的生存,清朝统治的核心地区东

北、华北和财赋来源所在——富庶的东南省份,出现了一个相对平靖的

时期。在中法战争以前,虽一再出现边疆危机,但没有发生外国侵略中

国的大规模战争,边疆危机对中原和富庶的东南省份影响不是很大。由

于一批满汉“中兴名臣”的努力,清廷的权威得以重建,全国大部分地区

的统治秩序得以重整,虽然出现督抚军政权力扩大、中央大权旁落等权

力格局的变化,但毕竟没有对清朝的统治构成颠覆性威胁。通过洋

务“新政”,清朝的军事改革、官办新式学堂、官营近代企业等都取得了

一定成绩。广东则是这段时期相对“安靖”、经济文化等方面有所发展的

省份之一。

杜凤治任职的广宁、四会、南海、罗定等州县,从道光、咸丰到同

治初年,曾是战乱、动乱严重的地方。在道、咸之际,阶级矛盾、社会

矛盾极其尖锐,省和州县对地方普遍失控,因此才会酝酿出中国历史上

最大规模的农民起义——太平天国运动以及蔓延大半个广东的洪兵起

事。道光末年两广总督徐广缙、广东巡抚叶名琛的一份联衔奏折,向朝

廷报告了广东“士习日坏,民气日嚣”的现象,列举了多个士民挑战官

府、朝廷权威的典型事例,说到东莞91乡乡民“非肆行劫掠,即随处抢

夺”,甚至“平日良民”也敢于明目张胆参与抢劫,士绅则庇匪分赃,

徐、叶对到处都有绅、民犯上作乱感到焦虑。 [2] 其时大动乱尚在萌芽状

态,此后十余年,广东战乱、动乱不断,其间还有英法联军的入侵。杜

凤治在日记多处回顾了咸丰年间广宁、四会、罗定的州县城被洪兵围

攻、滋扰的情况。

不过,到杜凤治抵粤之时,局面已大为改观。虽然小的乱事不断,

中等的乱事有粤西土客大械斗的余波、潮汕地区的抗粮抗官等,但在杜

凤治任职的各州县,清朝统治秩序还是比较正常的。省一级官员对州县

实现了有效管治,杜凤治作为州县官,尽管不断抱怨绅民不听话、不纳

粮、不守法,但其“父母官”的权威得到绅、民尊重,可以通过官府、宗

族、士绅权力机构实行管治,谕令、判决也基本得到执行。在杜凤治日

记中可看到,其时广东官、绅的合作关系比较正常,州县官比较有效地

把清朝的统治秩序延伸到各镇、各乡、各村。而且,官府经常派出军队

举办规模不等的清乡,以“就地正法”等严厉手段惩处抢劫、拐卖人口等

案的疑犯,高压手段也是维持一段时期安靖的重要原因。

从日记看,在这十几年间,从督、抚、藩、臬到州县官,对清朝的

统治秩序都是颇有信心的。下面举出几个事例。

杜凤治到广东后,在日记中也记载过官府对参与“乱事”者追究惩处

的事。但大局稳定后,官府处置政策趋于宽松。同治十二年七月,杜凤

治在南海知县任上,有人密报“连平州有著名巨匪钟华甫”,以往曾“抗

官戕勇,窝匪抢劫”,现此人到了省城,住在督署附近的华宁里。杜凤

治接报后没有马上去拘捕,而是同广州知府一起去向总督瑞麟禀报。瑞

麟指示:“咸丰以前,广东遍地皆贼,封王拜帅者现今存尚不少,如准

人告发,不胜扰扰,以故既往不咎。今既反正,概不追究,如果是此等

人,拿之也不便办之也。”杜凤治为免出意外仍将钟华甫拘押,审讯中

得知,钟华甫当年曾开炮抗官,但后来已将家中“炮火刀械”都上缴官府

了,自己也捐了县丞,分发江西,身上还带着捐官的收据。 [3] 日记没有

记载最终处置结果,但有瑞麟的指示,估计不会重办。瑞麟作为在广东

的最高官员,显然是对局势稳定有信心才会如此表态。

杜凤治在署理罗定知州任上审理过一宗前任留下的“张启昌控郭佐

宸伪照诳骗伊钱捐监案”。郭佐宸不到案,其父郭汝龙控告张启昌“系从

贼著匪”,因此前任知州亦将张押候。杜审理时认为:“粤省红匪滋扰之

时,裹胁跟随为贼用者,乡间愚民十有八九,肃清以后首逆就戮,即有

名著匪亦多骈首市曹,其余裹胁跟随情尚可原者,圣朝宽大,办理善

后,概不深究,予以自新。以此论之,张启昌为贼与否初无实据,即真

有之,无人切实指证亦应宽恤。郭汝龙架词越控何为乎?”于是就事论

事,只判决郭姓伪照骗钱案,“张启昌无辜久押,当堂释之”。 [4] 他对此

案的处置与瑞麟所定原则是一致的。

咸丰年间,罗定州的戴永英兄弟起事,失败被杀,其妻妾子侄拘押

监中近20年。杜凤治认为“罪人不孥,事已日久,不能详办,何苦任其

瘐毙”,就把他们全部释放了。 [5] 对所谓“叛逆”首要,清朝并非“罪人不

孥”,战乱期间会株连亲属甚至斩草除根。杜凤治之所以敢于不禀报上

司就把“首逆”戴永英的亲属释放,除了同情心以外,也因为其时已经承

平,把他们放出来不会危及清朝的统治秩序,自己也不会因此被上司指

责追究。

日记还记载了其他省份的类似事例。杜凤治的同乡、远亲赵又村,

曾“失身”太平军,太平天国失败后成了清朝的候补官员,将要署事,上

司质问他“发逆”占据浙江时他干了什么,但上司没有参揭他,只是“改

为新班,与新到者挨次轮署”,赵又村只是失去了委署的机会而已。杜

凤治在致赵的信中写了很多指责的话,但答应日后有机会予以帮忙。 [6]

另一位为太平军办过盐务、“人谓伊已受伪官”的举人鲍存晓更为幸运,

他虽然在壬戌会试中一度被阻止入闱,但后来一些京官仍为他出具印

结,鲍存晓在戊辰会试中中了进士,还“居然点庶常”。 [7] 在中国历史上

大规模的农民战争中,太平天国起义是士大夫参与特别少的一次,太平

天国高层与骨干没有清朝举人、进士出身者。但太平天国曾占据广大地

区,士绅与之有过合作者必不在少数,广东洪兵起事也有士绅参与,然

而,以往学界对此研究成果很少。 [8] 上述案例提醒我们,士绅投靠太平

天国和其他农民起事以及战后清朝对“失身者”的处置,是一个可以进一

步探讨的问题。

同治九年冬,开建(今封开县)知县俞增光两次禀报上司,称毗连

开建之广西怀集县(今属广东)凝洞地方千余“匪徒”前来开建县徐村滋

扰抢劫,部分“匪徒”来自广宁,“倘不速办恐酿成大变”,请求派官兵剿

捕。其时杜凤治再任广宁知县,他和怀集知县贵蒸(云翥)都对俞增光

的禀报表示怀疑。杜凤治便派人打听,查清只是怀集县的吴、罗六姓与

开建县徐姓大械斗。他一面据实上禀,一面“发谕谕绅耆办团练,禁子

弟往凝洞帮斗”。肇罗道台、肇庆知府认可了杜凤治的判断,督抚也接

受了他的意见,只是派出数百兵勇平息械斗。俞增光则因铺张上禀、惊

慌失措被撤任。 [9] 大械斗当然属于严重危害清朝秩序的大事,往往还会

有土匪参与,演变成大乱也并非没有先例。但杜凤治判断这场波及两省

辖境的大械斗并非竖旗起事,也不是大规模匪乱,无须重兵剿办。从这

个案例可知,虽有些官员遇事惊慌失措,但像杜凤治这样有一定见识的

官员,则因为了解大局,遇事就比较镇定,杜凤治对自己能够控制广宁

县的绅耆、限制广宁人参加械斗还是有信心的。

杜凤治初任广宁时,总督瑞麟对副将郑绍忠招安处置黄亚水二一

再“札谕面谕”,面授机宜。 [10] 杜凤治任南海知县时,总督、巡抚为省

城普通抢劫案、杀人案也会不断过问。瑞麟等高官可以把注意力放在规

模不大的盗匪团伙首领和某宗刑事案件上,也说明那时没有严重威胁清

朝统治秩序的大事。杜凤治再任广宁知县时,地方绅士报告有一个以罗

启为首的盗匪团伙,有二三十人,杜凤治认为:“盖贼匪亦一时不及一

时,此番较之谢单支手、刘狗、黄亚水二不逮远矣。”

[11] 所谓“贼匪亦

一时不及一时”正是19世纪六七十年代广东局势相对平靖的反映。

同治十一年十月,杜凤治到南海、番禺交界处履勘地界后乘船回省

城,其时已天晚,日记记曰:“时两岸灯火如星点,予往来省河非一

次,未见上灯时景象,太平富盛,比户安居,苏杭不是过也。”

[12] 日记

又记载了多次“官民同乐”举办大规模巡游庆典的盛况,也说明社会的相

对平靖。广州以往有迎春巡游的习俗,咸丰年间因战乱停止。同治十二

年,广州知府冯端本想到“现在年丰民安,迎春大典一切仍旧,亦见太

平景象”,与南海、番禺两首县知县商议,决定“仍十余年前洋人未入城

之先之旧,两县饬各行头制办春色抬阁,一切执事均要鲜明”。 [13] 同治

十二年是双春年,十二月官府又出面饬各行举办另一次全省城数十万人

参与的迎春抬阁。 [14]

同治七年,杜凤治在四会知县任上时,民间有游龙灯之议,杜凤治

认为:“本地此时向无龙灯及台阁扮戏各样灯之戏,以此时非节之故。

民间以一县无事,比户安平,讼狱稀少,年谷丰登,与民同乐,共为此

戏,亦古人乡人傩之意,故不禁之。”游龙灯的队伍请求游进县衙,杜

凤治也同意了,而且还给予了赏钱。 [15] 可见此时四会也是相对平靖

的。

(二)大乱余波与匪患

当然,所谓安靖只是对比道光咸丰年间、同治初年及清末而言,小

规模的乱事仍存在。杜凤治宦粤期间,粤西的土客大械斗尚有余波。这

场大械斗始于19世纪50年代中期,大约平息于同治六年。大致情况是:

广东粤西各县有较多客家人,本来就存在土、客矛盾,咸丰四年洪兵起

事,最初粤西参加洪兵者以讲四邑话的土著为多,官府为对抗洪兵,着

重发动客籍士绅组织团练,而土著士绅也组织了团练,两者在与洪兵作

战时已互斗,洪兵主力被消灭或离开广东后,土客互斗不仅没有停息,

还因双方都有军事组织而升级。其时广东又适逢英法联军入侵,粤西很

长时间仍有陈金 等洪兵余部,官府没有力量平定,土客械斗于是愈

演愈烈,蔓延到恩平、开平、鹤山、新宁(今台山)、高明、阳春等十

几个县。仅鹤山、高明、开平、恩平几县,就有数以千计的村庄被焚

毁,“无老幼皆诛夷,死亡亦无算”,“两下死亡数至百万,甚至彼此坟

墓亦各掘毁”。 [16] 清朝官员有些支持客家,有些支持土著,到同治初

年,则以清剿客家方面为主。时人与后人对这场延续多年的大械斗有不

少记载。 [17] 因其延续时间长、范围广、杀伤多,有学者认为这场大械

斗是“被遗忘的战争”,并做了全面的专题研究。 [18] 同治五年初,蒋益

澧出任广东巡抚,亲自带队平息动乱,用军事、政治、经济等手段,终

将这场动乱平息下去。

杜凤治到粤时土客大械斗的战乱已大致平息,其任职之处,除罗定

外,都不是土客械斗严重的州县,所以,他在日记中较多是间接或追忆

性的记述。如同治六年十一月的日记记:肇罗道王澍“往鹤山办土客

事”,打算带在鹤山任过学官的肇庆府学教授陈遇清同去。 [19] 一年后的

日记记“武营与学官佥言曹冲、恩平客匪仍起滋扰,一日各县同起,与

土民大相仇杀,高明、鹤山业已闭城防守。制宪闻已饬令臬宪诣办”,

[20] 稍后又有“府报谓高明客匪屯聚抢劫”的消息。 [21] 可见,土客大械斗

虽大致平定,但余波未平,其阴影仍笼罩在官员心中。

杜凤治在粤任官十几年,没有面对过真正的造反者,也没有遇到过

聚众千人的大股盗匪团伙。他初任广宁时,在广宁、四会一带有两个盗

匪团伙,一个以谢单支手为首,一个以黄亚水二为首。杜凤治上任后第

一次接到地方绅士来报股匪案:“为有绰号单只手者,姓谢,著名土匪

巨魁,其一手不知何时为枪所伤折,迩来横行一乡,手下余匪三四十人

而积年漏网老贼。”

[22] 杜凤治接报后立即亲自带兵勇、衙役前往剿捕。

谢单支手是四会杜榔乡人,手下曾达二百二三十人,但杜凤治任广

宁时只剩下几十人。谢单支手得到厚田绅耆黄能信、黄佐中(武生)以

及巡塱绅耆黄国芳(军功)等的支持、接济,有五品功牌的刘玖(刘

九、刘琼玖、刘狗)也支持谢。四会书吏谢龙光经常向谢单支手通风报

信。同治七年,谢单支手、刘玖均被捕获斩首枭示。

黄亚水二是广宁厚田乡人,其团伙规模略大于谢单支手团伙。他与

本宗族的厚田绅耆黄能信、黄佐中有很深仇怨。石桥绅士黄河光、黄炳

辉(在籍广西典史)、李拔元(武举)、温良华(监生)等“则与单手

为仇,纵容黄匪……积棍陈琼林(按:已革武举)为黄匪母舅,而邑中

绅士多与陈棍相交,故庇之者多”。 [23] 后郑绍忠禀报瑞麟后招安了黄亚

水二,又按杜凤治的建议一年后找个理由将其处决。

谢单支手、黄亚水二两个团伙各有勒索、开赌、抢劫、掠卖人口、

焚毁尸棺等严重违法行为,又经常互斗。两个盗匪团伙背后都有宗族、

绅耆、书吏、衙役的支持。支持谢单支手的厚田黄姓是土著,巡塱黄姓

是客家;支持黄亚水二的石桥黄姓则为土著,与厚田黄姓不同宗。 [24]

而这些村庄之间也时常发生械斗,又经常向官府互控对方纵匪助匪。这

两个团伙反映了晚清广东匪、绅、民之间的复杂关系。

因为对不久前的粤西土客大械斗记忆犹新,杜凤治担心如处置不

当,“即使亚水二已降,而厚、巡二村之于石桥,必如恩平等县之土客

日起仇杀之心”, [25] 因此并不主张一概严厉镇压。于是,他同郑绍忠商

议,宣布“聚者即为匪类,散者即为良民”。 [26] 先制止械斗,迫使盗匪

团伙撤走,劝谕两方绅耆具结不再互斗,不再接济和引入盗匪助斗,并

利用黄、谢两团伙的矛盾各个击破,先招安黄亚水二,然后再设法拘捕

谢单支手,终于把两个团伙先后剿灭。此后,日记记录杜凤治任职之地

的盗匪团伙都只有几个人或一二十人,声势、实力都不如上述二人。

在日记中多处记载了盗匪使用洋枪,这很值得注意。太平天国战争

是西方枪炮大量引进中国的重要契机。如李鸿章的淮军,已放弃冷兵器

而基本使用西式枪炮,但大多数清朝军队仍是冷热兵器并用,杜凤治在

日记中从未提及县衙差役使用洋枪。同治五年杜凤治初任广宁时,查夜

中遇到典史张国恩也在巡逻,“带三人,穿短衣,手持鸟枪”。 [27] 日记

很少记载绿营、勇营官兵有洋枪。然而盗匪谢单支手本人和随从的三个

人都有一支或两支洋枪,还时时放枪。 [28] 在另一次追捕中,也有盗

匪“连放鬼枪拒捕”。 [29] 杜再任广宁时,围捕盗匪黎亚林等,围捕者“畏

其洋枪不能近”。 [30] 他在四会任上时,县城东门外登云街远昌绸布铺被

抢,劫匪持有洋枪,邻居、更练不敢出头。 [31] 任四会时抓到的著匪李

佑,带有“五响洋枪一支”。 [32] 他任南海知县时,省城油栏门外盗匪抢

劫钱铺,开洋枪把更夫打死。 [33] 同治十一年,日记提到一宗抢劫渡

船、枪毙洋人的案件。 [34] 另一则日记记载了省城太平门外六名持洋枪

的盗匪抢劫银号事。 [35] 同治十二年,杜凤治到南海县沙头公局拜会局

绅,讨论该地发生的盗匪抢劫并用洋枪打死更练的案件。 [36] 他在罗定

知州任上,也发生过一二十人“手放洋枪,又执利刃”行劫的案件。 [37]

短短几年间,在杜凤治任职州县的城乡都发生过涉及洋枪的劫案,于此

可见同治后期广东盗匪持洋枪行劫已渐渐成风。

广东毗连港澳,购买洋枪洋炮有特殊的便利,一旦被追缉,也可以

轻易逃往港澳。日记记载,南海县一次大劫案后,盗匪多逃往香港,并

在香港销赃。 [38] 盗匪被追缉时还有逃往新加坡的。 [39]

日记中记载了不少其他州县严重的抗官、焚劫事件。县丞沈茂霖

(雨香)作为委员在廉州查洋药、收军饷,带领差、勇捉拿走私鸦片的

团伙,私枭首先开炮,然后“将雨香及满船人均擒去,书差、丁勇人等

俱破膛,雨香则悬之高竿,欲其晒死。正在将死未死,县官往求,那边

亦有绅士向其说,如官不死尚可不奏,尔等亦轻,倘一死,事闹大矣。

那边不肯,活活死在竿上”。 [40] 此事既说明鸦片私枭的猖獗凶残,也透

露了私枭团伙同官、绅都有勾结,平日很可能通过贿赂造成一个“猫鼠

互利”的局面,沈茂霖因为太认真却缺乏实力而送了命。

至于粤东的潮汕地区,更是充满小规模动乱。海丰知县屈鸣珍(子

御)往潮出差,为盗围攻,焚烧十余船,仆从十死八九,屈投水获救。

[41] 同治八九年间,杜凤治作为委员被派往潮阳县催征新旧粮欠。日记

记载此地:

风尚不古,民情强悍,弱肉强食,械斗成风,各村连横从

约,互树党援,仇雠相寻。稍有资产者甚至一步不可行,偶然

不戒,即为仇乡捉去,性命随之;否则羁押勒赎,称其家资,

盈千累万,不满所欲不释也。各乡寨垣如城,坚固逾石(乃三

和土作成,云以蔗糖、糯米和成),炮不能石。抢劫之风,甚

于广肇二府,夜不安枕。其垣之坚,盖为拒盗计,迨恃众抗

官,国课数十年不名一钱,凡官催征,必须募勇数百,谓之打

村,乡人则以枪炮拒之,两相攻击,官胜则入村任所欲为,不

胜则无望征收一分一厘矣。 [42]

但在民风强悍的潮汕,竖旗起事反抗朝廷的事也并不比珠三角、粤

西多。在这两年的日记中,提到潮汕地区的土豪拥有旧式火器,却没有

提到洋枪。

日记中对盗案的记述给我们留下了很多了解晚清广东治乱情况的信

息。如杜凤治再任广宁时,日记有如下一段记载:

晚上忽有古水开至石狗之渡船舟人陈亚六呈控:本月廿八

由古水开行至曲水石山下敢扇湾河时,已二更时候,遇贼艇二

只,共匪约二十余人,乱放鬼炮,不敢与敌,夜深喊救无人,

将各客人身上衣服及银柜中一切银信尽数劫去。当时传讯,陈

亚六供:该渡夫江积陈姓,自同治二年开和合饷渡至今,从未

遭事,兹被劫后次早奔投石狗源昌等店。匪二十余人,有三人

用布包头,听其口音甚生硬,不辨何处人。判令回去候会勘,

饬差严拿按办。 [43]

这只是一宗不算重大的案件。从上述记载我们可知:(1)其时广

宁有定期定点往返的渡船,经营渡船需要向官府缴纳特殊的赋税,故称

为“饷渡”;(2)渡船不仅承载旅客,而且还有代客带送银信的业务,

但渡船没有自卫的枪炮,可见当时社会秩序大抵上安靖;(3)其时虽

无大股盗匪,但拦河抢劫等案时有发生,在本案中二十多名盗匪既有本

地人,也有外地人,行劫时还开洋枪威吓;(4)渡船被劫后船主“次早

奔投石狗源昌等店”。为何这些店铺会成为报案的第一处所?推其缘

故,当系石狗墟为公局所在地,晚上、清晨公局无人接案,但店铺中的

绅商有局绅,所以船主就把源昌等店作为首先“奔投”报案的地点了。

(三)杜凤治对广东风气与治乱的议论

在日记里,杜凤治一再认为,广东民情风俗不好,“治”是暂时的,

日后仍不免大乱。

在清朝,浙江是全国文教、科举最发达的省份之一,作为浙江籍的

正途出身官员,杜凤治在道德、文化方面有着优越感。他经常拿家乡浙

江与广东比较,大发议论。首次去广宁赴任途中,杜凤治就感叹:“江

面亦平坦,大有江浙之风。两岸风景亦颇秀美,但少山耳。惟江中窃盗

出没,行路戒心,民情刁悍,习为不善,不及江浙远矣。”

[44] 在罗定知

州任上,他总结宦粤近十年的观感:“粤东人情贪愚,知威而不知恩,

所谓德化或者他省可行,此间断不能行。”

[45]

杜凤治尤其看不起广东的绅士甚至士大夫。同治六年冬,他催征时

顺便到涉及浮收的书吏沈荣家的祠堂,沈荣有五品顶戴,“为此立伊母

生祠请封,门标大夫第”。杜凤治因为沈荣祠堂的“僭妄”,感慨说:“其

体面皆孔方兄所为,在江浙地方,方且鄙之不暇,而此间则真畏之尊之

如大绅士矣!”

[46] 后来,他看到例贡、例监也称为“成均进士”,因而议

论广东风俗:

广省人情嗜利、喜体面、信淫祠,既嗜利则无钱不想,不

义之财亦所不顾,不得不信淫祠。且利与体面不相并,体面必

要脸,识羞耻才为体面;而既嗜利,则其体面亦不能顾羞耻

矣。虽见笑大方,而彼自以为得意也。盗贼多者亦中此三病,

称大王一呼百诺,任我指挥,又抢掳有钱,以淫祠感人,故宁

为盗。即俨然不为盗而为绅者,其心其行甚于盗,且有为盗贼

所不屑为、不肯为而腼然为之,并不盗贼若矣! [47]

其时,“广东风气,一经发达登科及第,则不论千百里外、异府各

县不同宗之本家,皆请其祀祖,即不往请,登第者亦必往拜”,祭祖时

不仅大排筵席,而且还厚赠并无亲族关系的同姓中式者,“一借其荣,

一图其利”。顺德梁耀枢中同治辛未科(1871)状元后,全省各地梁姓

纷纷请他去祭祖,梁“所获不赀”。广宁拔贡何瑞图中举后,“凡姓何者

无不与联宗祖,亦获千金之则”,往顺德途中落水溺亡,杜凤治评论

说“可悯可嗤”,认为这是江浙所无的陋俗。 [48]

他在潮阳催征时,日记中论潮州风俗:

是地非无生性本正直厚笃者,天生人无私,不以海滨蛮荒

而外之,而山川钟毓未免强悍,不识理者多耳。予谓此地人分

而为三:三中一分为真好人,一分为可善可恶人,一分则为烂

仔不好人。而不好人中又分为三:三中之二尚可恕,或重惩令

改,或墩禁终身;而其一分则皆穷凶极恶,逢赦不赦,一经弋

获立置重典者也。且淫风流行,少年男子往往名为妹为娘,而

搔头弄姿,顾影自怜,争赛妩媚,恶俗不可偻举。

他认为,潮州风俗中唯一高雅的只有功夫茶。 [49]

他在南海知县任上,经常处理“卖猪仔”出洋的案件,还经常奉

命“就地正法”盗犯。日记记曰:“广东抢劫、拐卖两案,一经审实,臬

台过堂,即便定罪弃市,每月两县办此数次,多至百余名,办愈严,犯

愈多,圣人复起亦无法可以弭之。”

[50] 有一次监斩后又议论说:“臬宪

府宪发办审定斩决之犯,通省皆有,约以千计……而犯者仍接踵,愍不

畏死,口称十八岁后又一少年好汉。(广东)民情强悍,嗜利轻死,究

与江浙等省不同也。”

[51] 同治十二年底立春巡游过后,杜凤治因省城观

看巡游人数众多,发出感叹,认为广东虽富庶,但“人心浮动,男女好

嬉游,少务正业,娼赌二事甲于天下,必非久承平者”,“十年之后必有

变动”,“设有一陈涉、黄巢辈起,攘臂一呼,十万众可立致也”。 [52]

杜凤治认为,广东人口太多是日后仍会发生大乱的重要原因。同治

十二年乡试考生入场时,一路旁观者人数众多,杜凤治感叹:“广东人

何如此之多也!是何处来的?真不可解!每年出洋不下千万,犯法正典

刑者亦不少。”

[53]

在罗定知州任上,他对当地“溺女”的恶俗感到不解和深恶痛绝。他

注意到:“此地妇女最苦,在田作工者皆妇人,妇人如此得力,而生女

奈何溺之乎?死者可悯,生者如牛马作苦亦可怜,不知男子何事何在,

习懒性成,风气恶极。往往老妇年已五十六十,生子七八个皆强壮有

力,倘皆无妻,犹待此老妇勤力耕种养之也。此等男子,大半为盗,杀

之不胜杀,何不生时即溺之乎!”

[54] 杜凤治有一次看到沿途男孩多,想

到:

男子如此之多,十年后长大何事可作、何饭可吃?未有不

流为盗者也。故予尝言:广省风气不善,重利轻命,设有一不

逞者出,攘臂一呼,十万众可立致,十年以后,恐必有事。目

下虽安平,瑞中堂在此十年,一味羁縻,其办中外事亦如此,

一旦溃裂,势不可遏。所以予常言此地不可久居,刻刻思归。

吾越自来少罹兵革,长发之乱,为古今所罕觏,此后或不至有

事,居家过日,必以吾越为最善之区矣。 [55]

杜凤治对广东的富庶颇为赞叹,但对广东的民风、民情却始终不看

好。光绪二年九月,他到佛山一带勘查劫案,看到南海田园畅茂,觉得

已达到了孟子所言之“土地辟、田野治”的境地,但他又说,“地方官何

暇及此?乃民间不待官劝,俱肯勤力田园”所致。接着,他想到粤省土

地肥沃、物产丰富,谋生不难,但盗贼多,乞丐少,为盗贼者非尽贫苦

人,便认为原因是广东风气奢侈、嗜烟赌者多,加上生育过多,人满为

患,父兄管束不严,人心浮动,因此他又说,“不出十年,设有一大奸

慝出,口称仁义,好客疏财,攘臂一呼,十万众顷刻可立致”,广东“不

出十年必将大变”。 [56] 次年七月,总督刘坤一召集广府、六大县、四营

将、绅士讨论水灾引起物价上涨如何应付,有绅士说:“广东现在情

形,谓不日即有咸丰四年红头之变。”杜凤治则认为眼下尚不至于,但

十年内外必有事,广东“游手好闲之人太多,思乱可以有为之人亦不

少,皆散处未萃耳。设有仗义疏财、辍耕叹息之奸雄出,攘臂一呼,势

必人如归市,十万众可立致也”。 [57]

二 日记反映的中外关系

(一)日记中的西方新事物

西方国家以枪炮敲开中国大门是从广东开始的。两次鸦片战争中,

广州都蒙受战火,连两广总督衙门也被毁,旧址成为法国教堂的所在

地。布政使署这样重要的衙门,东边一部分也被法国占为领事馆。同治

末年,越南“已被法国占据数郡”,其时钦州、廉州属广东,与越南接

界,广东高官对越南局势很担忧。 [58] 这些都是杜凤治目睹、耳闻、亲

历并记入日记的。

广州又是西方新事物传入中国的窗口。广州在鸦片战争前是唯一的

通商口岸,从战后到同治、光绪年间的二三十年,西方的新事物进一步

传入:外人的洋行、银行、船坞等纷纷设立,沙面沦为英法的租界,著

名的西医医院——博济医院于1866年成立(其前身于1835年已建立)。

洋务运动期间,广州建立了同文馆、机器局、招商局分局等。中国人开

设的洋货店、西餐馆、照相馆等改变了居民的消费习惯。西方的外交

官、商人、游客与广州的官、绅、民有更多的接触交往,也发生了不少

纠纷。广东人可以随时到香港、澳门,从而又有机会接触更多西方新事

物。杜凤治是一位参与对外交涉的地方官员,他又勤于记录,其日记对

了解同治、光绪年间西方事物在广东的影响是相当有价值的史料。

同治、光绪年间是洋务运动开展时期,广东在瑞麟主持下也有制器

设厂、创办新式学堂等举措,小官杜凤治基本无缘参与洋务,但因其有

时跟随督抚察看地方政务,也留下一些侧面记录。

其时广东的高级官员因公在省内往来已经常乘坐轮船。如同治十

年,瑞麟乘坐轮船前往拜祭南海神庙,日记注明:“此船系中堂发帑自

制,雇洋人驾驶已久矣。”

[59] 盐运使署也有专用的轮船。 [60] 光绪三年

七月,总督、巡抚赴虎门阅看炮台,半夜乘坐火轮前往,天明可到,当

天返回省城。 [61] 甚至私人活动也乘坐轮船。同治十三年四月,都司黄

添元(捷三)约杜凤治与番禺知县胡鉴、广粮通判方功惠到省城西郊泮

塘的彭园游玩。黄添元表示自己有公务要晚一点到,杜、胡、方三人就

租了一条船,以小火轮牵引。回程时,胡鉴乘坐另一艘火轮与杜、黄、

方分头回城。 [62] 这说明当时官员使用小轮船已经相当普遍了。

同治十一年五月,广东得到福州船政局制造的安澜号兵轮,杜凤治

跟随瑞麟和一干文武官员去看这艘中国自制的军用轮船。日记记

曰:“据言其船造成共该实银五十万两,工料俱精致坚固,胜于广东所

制,闻有洋人去看亦云胜于外国所制……其船妙在无一洋人,皆汉人自

为之,一切排场与洋人无异。”

[63] 当年十月,杜凤治又跟随督抚乘坐这

艘轮船视察炮台。 [64] 安澜号一直使用到清末民初,在历史上有一定名

气。

日记又记载了同治十一年粮道、海关监督、四营将等一干文武官员

到省城外之海珠岛“同观洋人机器,用火轮自能织布、造衣之类”。 [65]

以往研究者不知道海珠岛这所工厂,作为洋务运动期间的官办民用企

业,海珠岛的机器织造厂要早于光绪二年创办的上海机器织布局,但没

有持续办下去。日记又记载同治十三年闰六月总督瑞麟、巡抚张兆栋率

领布政使、盐运使、粮道以及广州知府、两首县知县等官员“赴炮局阅

看机器”,“机器系温瓞园掌管,初制就试演,为铸枪炮用,与火轮船上

各物异曲同工”。 [66] 温瓞园即温子绍(1834~1907),“于泰西机器制

造之事悉心考究”,被瑞麟任用总办军装机器局。 [67] 日记又记载光绪三

年二月总督刘坤一、巡抚张兆栋等一众官员“看火药局所办之机

器”,“此机器局系批验所大使潘露(号镜如)承办,已有两年,为铸大

炮、装轮船而设,非比新城炮局只可铸造洋枪小件也”。杜凤治也参与

了观看,“遍阅机器,其运用之妙,殆非思议所及”。日记称潘露系时任

福建布政使潘霨(后任贵州巡抚)之弟,一度因采办洋人机器价格参差

被撤任,杜凤治认为潘露是被冤枉的。刘坤一对机器甚为满意,杜凤治

估计潘露很快就可以回任。 [68]

从日记看,很多外国之器物已进入中国人的生活。杜凤治已使用钟

表,他南下赴粤路过上海时就买了一只表,花了10元。 [69] 日记记时间

干支、“几点钟”并用。他刚到广州时,“至大新街照小影,中小两镜

面,计三洋五钱银”。 [70] 其时拍照片价格可说相当昂贵,能消费得起的

当为比较富裕的官绅、商人。他又曾为儿子请医生种牛痘,“送医生种

资洋银四元,痘浆小孩银二钱,轿钱五百,背小孩来之人二百文”。 [71]

这个价格也不便宜。

广州已经有专卖外国产品的商号。他刚署理南海知县,就遇上徐云

甫、梁月亭开牛栏宰牛发卖,“假洋人名免多费”。徐、梁还在鬼基

(按:“鬼基”在今广州六二三路一带)高桥脚开设安源泰洋货店,该

店“实无他货,只洋酒矣”。 [72] 如果购买洋酒的只是居住在广州的外国

人,那么这种生意应由外国商人做,但开店的是两个中国人,因此,笔

者推测这间“洋酒专卖店”的顾客也有中国人,其时中国人已接受了洋酒

的口味。

有些外国人甚至还在广东省城开设娱乐场所,清朝官员为防止“滋

事”,对这类事都会设法禁止,洋人为此同中国官员进行了反复交涉。

同治十年四月,总督瑞麟以“鬼基洋人演鬼戏”,且“戏厂中有赌场”,命

杜凤治与督标副将喀郎阿去查看,杜查明确有“鬼基洋人因演戏诱中国

人赌博”。可能由于法国人坚持,瑞麟只好与法国领事商定鬼基只准演

戏不准开赌。 [73] 次年,德国领事照会,要求允许德商在城西黄沙开戏

园,瑞麟示意杜凤治复照拒绝并出告示禁止。 [74] 又有“洋人在四牌楼开

门延人看西景致”以及“番禺河南地方有洋人赁屋演戏法事”。 [75] 四牌楼

(按:今广州解放路)在省城老城中心,与督、府、藩、臬、南海县等

重要衙署近在咫尺。从上述记载看,洋人似乎曾经在广州开演过“鬼

戏”,估计观众有限,仍以演中国戏为主,官府对此一再阻拦,但洋人

则一再照开。这些戏园主要还是以营利为目的。遗憾的是,我们无法知

道所演出的“鬼戏”的具体剧目。

由于口岸陆续开放,广东原有的社会经济格局受到冲击,发生了不

少变化,日记也有所反映。同治十二年的日记说:“予初到时,省河大

眼鸡即头网船尚多,年深月久俱已霉烂殆尽,非洋人夺其利之故乎!即

自澳门、香港有火轮渡,中国之商船绝迹不行,而火轮船俱已大发财源

矣。言之可恨!”

[76] 几年后他辞官归里路过粤北南雄州,以前该州“只

收船税一款有数万金,今则只二三千金矣。自洋人火轮船盛行,既便且

速,官、商多由火船出入,粤省度岭者十无一二,以故行店坐食赔本,

夫子不多,且亦呼唤不灵,客到须坐候夫集,盛衰情形,今昔如判天

渊,萧索至此,犹恐日甚一日也”。 [77] 这都反映了轮船航运发展后,广

东原来的水陆运输业急剧衰落。

其时广东官、商已通过电报获取必要信息。但在同治年间广东还没

有电报,很多重大信息要靠香港转来,“京信由洋人电报来,最速亦最

准”,香港洋人的电线曾因故中断,致使消息不通,一度有瑞麟要调动

的传闻,但官场无法证实。 [78] 同治皇帝去世的消息也是先由外国人传

到广东的。同治十三年十二月廿八日(1875年2月4日)的日记记:

皇上遇天花之喜,均臻康吉,已普施恩泽矣。听事由省中

驰报云:某日英国领事有密信致署制台张中丞,不知何事。中

丞当传冯首府密语,首府出,又往见将军,转拜尚中协(本次

日要去看火船,见将军、拜尚协者,为次日看火船不去也),

皆密语。从此外间轰传英国电报云十二月初六日有非常之变

矣,坐省亦竟敢作函与门上通知,恐英国必不敢擅造谣言也。

[79]

其时省城到罗定的信件一般要四五天,这封“驰报”的信时间会短

些。同治帝去世的时间是十二月初五日(1875年1月12日),也就是说

同治帝死后23日,清朝中级官员署理罗定知州杜凤治才通过坐省家人得

到皇帝已“龙驭上宾”的消息,如果听事所说属实,那么广东省城的高官

也是在同治帝驾崩多日后才通过英国人得知了这一消息。《申报》在同

治帝死后8日(同治十三年十二月十三日)已报道说:“昨日接得京都本

月初六日来书,惊悉本月初五申时大行皇帝龙驭上宾。”

[80] 其时香港已

有电报,港沪时有轮船往还,粤港每天来往的人员成百上千,广东高官

也会阅读报纸和通过香港获取信息,何以广东官场对同治帝去世这个重

要消息知道得如此迟?抑或早有风闻却不敢表露要等清廷正式的哀诏?

但从杜凤治日记看,他本人确实是十二月廿八日才得知这个消息的。

同治帝死亡信息过了很久杜凤治才知道,这又说明在同光之际,即

使在广东,外国新事物的影响也不宜估计过高。其时外国输入广东的商

品,不算鸦片,最大宗、最影响民生的就是洋米了。光绪三年七月因水

灾引发米价上涨。杜凤治在日记中写道:“盖广东全赖洋米接济,现在

米价如此高昂(如以他日论,洋人电报甚速,洋米早接踵而至矣),洋

米无至者,为五印度年荒,安南洋米均被截留,船无来者,来源不旺,

得不日涨价乎!”

[81] 不过,其他外国商品,尤其是工业产品,对广东居

民日常生活的影响不如今人想象的大。我们可以根据粤海关对1860年与

1881年几种进口货值最高商品的比较看到一些端倪(见表2-1)。

表2-1 1860年与1881年粤海关几种进口商品货值比较

以往我们谈鸦片战争后中国社会经济变化时,经常会引用外国工业

品进口引起某个地方“衣洋布者十之八九”这类史料。但从表2-1以及粤

海关这二三十年的统计数据看,与居民生活关系特别密切的棉纺织品增

长不算迅速,每年价值几十万两、一百几十万两的棉织品,不足以使全

省几千万居民的衣料发生根本改变;而且,从粤海关进口的外国棉织品

还要分销到其他省份,并非仅供广东消费。于此可见,同治、光绪之

际,即使在开放最早的广州,外国工业品影响居民生活的情况也不宜夸

大。另一个佐证是:杜凤治日记中为自己和家人购买洋货、洋衣料的记

载极少,也没有请西医看病的记录。

(二)杜凤治对洋人的观感

杜凤治是一个受过系统儒家教育的士大夫、清朝的中下级官员。在

当日的中国,他在自己所在群体中或属于佼佼者,也具有一定代表性,

因此,他在日记中对外国事物和洋人的态度值得一提。

第二次鸦片战争时杜凤治正在北京,但这个时期的日记没有保留下

来,后来的日记也没有追述英法联军攻打京津的事实,但他赴粤前显然

对外国事物接触不多。日记写他第一次乘坐轮船时的所见和感受:

同诸君看火轮机关,转动处物件甚多,精妙无匹。下锚、

上货以及取水、磨刀琐事,无不以机关转运,不费人力,亦巧

甚矣!夺造化之奇!是何鬼物,有此奇妙之想,亘古绝无。人

事至今发泄殆尽,吾不知后又将如何。 [82]

当日的中国人,第一次看到轮船往往都会有一种震撼之感。孙中山

也记述了自己1879年(时年13岁)第一次上轮船的感受:“始见轮舟之

奇,沧海之阔,自是有慕西学之心,穷天地之想。”

[83] 不过,杜凤治的

年龄、地位、阅历与少年时代的孙中山完全不同,所以,他虽然把观察

到的外国新事物记入日记,感叹洋人之巧与奇,却没有进一步的探索。

杜凤治对外国新事物关注、欣羡,但对洋人威胁清朝统治、霸占中

国土地、以蛮横态度欺压中国官民是反感的。同治五年九月,他来粤赴

任路过香港,记下了香港夜景和自己的感慨:

满山满江灯火,如万点星光,真乃大观!洋房自岸直至山

半,又沿岸约数里;夹板火轮百余号停泊江心,灯火达旦,迨

晓犹荧荧未绝也。此地及上海北门外俱为夷人占去,非我所

有,整治改观,不惜财力。楼阁巍峨,灯火连宵,笙歌四起,

游人如织,不必秉烛,真千古未有之奇,亦千古未有之变,不

知伊于胡底!凡事有始必有终,看他横行到几时耳。 [84]

同治八年十一月,杜凤治取道香港赴潮阳,途经虎门炮台旧址,他

慨叹:“真为天险,使当事者诚心守此,岛夷岂能越此哉?可叹也!”

[85]

路过香港时他有机会上岸,再次记下了对香港的观感:

街道开阔洁净,即汉人开店者亦皆洋楼。其路往往由底而

高,盖本山也。因山作屋,故层层叠叠,背山又逼,以故屋以

后又见屋,楼以后又见楼耳。夷人于此设官,照汉例,有督、

抚、藩、臬、府、县,亦延汉人作师爷,又有人带刀及鞭巡

街,因此行人各安各业,无争闹者。 [86]

从潮阳回省城路过香港的记述是:“夷人夜禁綦严,九点钟不准人

行,街衢寂静,有数红衣鬼查夜而已。地灯遍处皆是,其明如昼。”

[87]

英国人按照本国标准对香港建设、管治,其市容、秩序往往予有思想的

新来访者以震撼,康有为、孙中山日后都谈过香港印象对自己改革、革

命思想产生的影响。然而,作为州县官,杜凤治则更关注英国人在香港

的官治和秩序。

同治十一年冬,他的堂弟杜澍(若洲)传闻乘坐轮船失事,杜凤治

在日记中议论说:“西人数万里来此,往来如织,若平地然,虽为开辟

以来所无,而此道既通,日见其多,不能因其险而不行也。火轮不畏风

不畏水,只畏船中失火与遇礁石。如夹板船则非风不能行,风大常坏

事。”

[88] 尽管他对轮船的了解还比较肤浅,但也明白轮船代替帆船是必

然的,即使偶然出险,洋人还是会乘轮船来,中国人也不得不乘坐轮

船。

杜凤治在四会任上,有一次肇庆府发下各州县文书,“内有法国天

主教传教广肇罗头目(驻扎肇、广府)行文来,为传教事,恐人不信致

滋事端,出示开导,嘱代书六张悬挂,并高要一文亦一告示、府一札亦

一告示,来文官封亦照中国样移文,亦同钤一长印,上半一十字架,下

半左八字右八字,系篆书,乃‘圣号遗训,振道东传’八字”。 [89] 这是法

国利用不平等条约传播天主教的一个例证。清朝官员杜凤治对外国传教

士的“僭妄”行为非常反感。

有一次,杜凤治在藩台衙门遇到外国领事官员会见布政使。日记记

下:

先进一四人蓝呢轿,次进一四人绿呢轿,又一三人小轿。

两大轿出二鬼子,仍照平日穿着,长裤腿、尖鞋,二人帽不

同,外罩一黑短衫。蓝轿一人,衫上左右肩下有两盘金圆物,

不知所绣伊何。绿呢轿一人,帽两头尖,右边亦有一绣金圆

花,左则无。小轿一人,周身着黑,似是仆人,亦非黑鬼。其

状沃若,其服支离,真是衣冠犬羊。 [90]

杜凤治的观察、记录非常细致。在今天看来,这三个外国人的仪表

行为并无不当之处,杜凤治斥之为“衣冠犬羊”,完全是一个中国传统士

大夫“夷夏”观的体现。

等他任南海知县后,同洋人打交道多了,受洋人气也不少,对“洋

鬼子”难免又多了一层怨气。同时,也直接了解、感受到中国各阶层民

众对洋人横行霸道的反感。同治十三年,他在日记中抄录刘长佑办理越

南情形的奏折,评论说:“法国哄于越南,日本窥视台地,同一意也,

狡焉思启。中国人痛恨洋人深入骨髓,日前通商衙门有洋官去,言天津

又有谣言要杀尽洋人,各国无不惊慌,虽无实事,然究不妙,恐不久必

有败约之事。”

[91]

同治、光绪年间,欧美人在华有大量的经济活动,不仅有条约认可

的生意往来、产业买卖,而且还有条约没有规定的投资建造工厂、经营

航运(或与华人合资)。一旦钱债、土地案涉及外国人,官员判决时就

为难得多。中外都有人千方百计把外国人引入官司,以使获得有利于自

己的裁决。例如,道光、咸丰年间广东著名的富商兼大官、巨绅潘仕成

由于盐务失败,被官府查抄家产。其侄潘铭勋与其父把属于潘家的部分

房地产卖给英国人沙宣。潘铭勋父子原先估计潘仕成是奉旨被抄之人,

为避免匿留之罪,不敢承认这些产业。谁知潘仕成不甘,一再控告潘铭

勋盗卖自己的产业。 [92] 租赁这些房产的若干店户开头不承认沙宣“管

业”的权利,英国驻广州领事许士(Hughes,P.J.)出面干预,照会广州

各级官员。瑞麟指示承认沙宣的产权,潘氏家族的纠纷另行归断。 [93]

谁知案情又起新波澜。美国领事赵罗伯(Jewell,R.G.W)照会瑞麟,

称潘铭勋出售给沙宣的产业,内有潘氏家族早就典与美国人的地段。瑞

麟、杜凤治都认为,潘仕成、潘铭勋叔侄都是有意把讼案涉入洋

人,“明系以洋人挟制官长”; [94] 承审官杜凤治更是恼火,但又没有办

法,只好尽量满足洋人的要求。潘氏叔侄(尤其是潘仕成)涉讼经年,

苦累不堪,最后得到好处的是外国人。同治十二年闰六月,“在鬼基摆

西洋景摊,据称出洋十七年”的冼日山怂恿德国署领事福察法发照会干

预一宗标的只有百两的钱债案。杜凤治认为冼索债无据,“串谋讹索,

希图借洋人以钳制官长,殊属可恶”。但冼有德国人支持,杜不敢惩

处。 [95] 杜凤治对这些添麻烦、损官威的洋人,心中自然非常恼恨。

同治、光绪年间发行量较大的中文报纸往往由外国人创办、华人主

笔。杜凤治到粤后,《申报》《中西日报》《香港华字日报》相继创办

发行。广东省城各级官员都会阅读这些中文报纸。同治十二年,佛山同

知乔文蔚违规派出差人办案(本为南海知县职权),乡人殴差致

毙,“新闻纸说得差役凶恶至万分”,广州知府与杜凤治商量如何处置,

知府命杜先把新闻纸寄与乔看。 [96] 杜凤治很快就对新闻纸有了看法。

有一次按察使对杜凤治说起新闻纸上讥讽杜的报道,杜答复说:“省城

不快意之讼棍甚多,知臬台看新闻纸,特费数金刊上讥予自命太高、夸

张得意,欲臬台知之耳。”

[97] 后来,杜凤治在日记里讥讽臬台作为司道

大员不应该喜欢看新闻纸,否则,洋人、小人、无赖人都可以利用新闻

纸来播弄、欺蒙,臬台靠新闻纸了解下属很可笑。 [98] 光绪元年二月,

新闻纸言杜在南海任上对白契议罚太重,讽刺杜“善于理财”。又有新闻

纸报道“罗定近时被受屈人烧毁衙署,又押死一生员”。杜凤治非常恼

火,写道:“如果造谣言刻新闻纸为有凭,则人人皆为之矣。洋人不知

就里,唯得银即为之刷刻,混淆黑白,颠倒是非,莫甚于此,官安得而

禁之哉!”

[99] 在“新闻控制”这个问题上,杜凤治算是一位“先驱”了。

瑞麟曾对杜凤治谈道:“有夷人领事官来见,甫坐即由怀中掏出一

纸,上写十姓,云武乡试求中此十姓,此必广东人打闱姓,浼其来托

情,啖以重利者。”

[100] 即使对晚清官场贪污之风司空见惯,开列名单

公开要求在科举考试中录取也是不可思议之事。在日记里,多数驻粤外

交官贪财颟顸、胡搅蛮缠、喜欢奉承、无法无天,而且还经常兜揽词

讼。杜凤治认为领事馆官员干预案件主要是为了获得利益。领事馆官员

出头往往比一般官绅有力有效,涉案人请求他们帮助,事前事后也会按

照惯例予以银钱酬谢。杜凤治虽主要以中国官场的经验看待在粤洋人的

言行,但他的记载有很大的可信性。

与洋人打交道是几面受气的事(洋人、上司、百姓),且难以谋取

任何好处,杜凤治在日记中所表达的对外国人的观感毫无疑问是真实

的。他的心态,在晚清办理涉外事务的府州县官中应有代表性。

杜凤治在南海知县任上参与了很多涉外的公务,将于后文第四章予

以论述。

(三)“神仙粉”事件

同治十年,广东发生了一次中外交涉危机。当年五月下旬,广州、

佛山等地讹传洋人派人在水井洒放“神仙粉”,人饮水后要求洋人医治,

洋人就逼人信教,官府还拿获了所谓“洒药”的人。民间一时群情汹涌,

有人声言要烧毁教堂。各国领事纷纷抗议,瑞麟等广东官员心急如焚,

千方百计平息事态。杜凤治作为南海知县秉承瑞麟意旨参与处置,日记

相关内容反映出当时中外关系、民众对外国人的态度以及清朝官员处理

中外交涉危机的一般手法。

六月初二日清晨,瑞麟紧急召见司道等官以及广州知府梁采麟、南

海知县杜凤治、番禺知县胡鉴等官员讨论,其时武营已拿得一“施药

粉”的妇女梁何氏送交南海审讯,番禺又拿得一男子郭亚元。民间哄

传,以讹传讹,匿名揭帖各处出现,至有拆毁外国教堂之谣言,佛山更

甚。瑞麟指示广州府、两首县立即发告示安民,缉拿“施药”者与造谣

者,但告示内容不要牵涉洋人。 [101]

英国领事许士致函瑞麟,要求中国官员迅速弹压,瑞麟即命人将许

士的信带交杜凤治及其他主要文武官员阅看。安良局的官绅调查各乡,

得知“各乡尚属安静,亦实无食粉致死者”。瑞麟又命自己的幕僚另拟告

示稿,宣布“造言生事者斩”,并悬赏捉拿“首先起事、捏布蜚言之人”。

后瑞麟收到美国领事馆官员的一份申陈,附有佛山刊刻的揭帖两纸,系

抄写的四言诗,署名是“除暴安良护国佑民大将军官梦钟”,诗中说“广

东无福,遭夷淫毒,为今之官,番鬼奴仆,受鬼使令,有如六畜”,瑞

麟也发交杜凤治等一干官员看。此时,有人又报称在省城河南某处见一

人将药洒放井中,哄动了许多人。杜凤治对外国人授意施放“神仙粉”之

事半信半疑。瑞麟要把捉到的“人犯”正法以威慑民众,但杜凤治表

示:“番禺所拿之郭亚元予不知,即如梁何氏、刘吴氏,一老妇、一愚

妇人耳,未必受雇分药者,无非见人分药取得一包耳。供词如此,虽人

情叵测未可知,但究无实据,杀之未免不忍。”

[102]

其时有传言外国人将保释施放“神仙粉”的人,毁教堂的谣言越传越

烈。西关又报称有“将药丢入井中”之梁亚福被扭送到文澜书院,千余民

众聚集书院外。绅士表示要把梁亚福送官究治,但聚集的民众鼓噪说送

官后法国人必来保释,要把梁亚福打死,绅士不得已,将梁亚福推出,

众人拥至大门内,石子木棍齐下乱殴,顷刻殒命。但日记也说“梁亚福

素有疯疾,绅等问其所掷何物,供系石子,何人授与,无有实供”。 [103]

显然,梁亚福是个无辜者。

佛山也传言吃了“神仙粉”的有千余人,却并无死者。杜凤治认为事

情没有那么严重。但瑞麟认为,揭帖不仅针对洋人,还“辱詈官长至于

斯极”,怎可说无事?英国领事许士又建议瑞麟以总督名义再发单衔告

示。瑞麟一再表示担心闹成去年天津教案一样的事件,自己和各级官员

都会受惩处。杜凤治说了一些让瑞麟宽心的话,建议尽快公开处决郭亚

元和自认施药、平日念咒诵经为人治病的妇女郑曾氏以平息民愤,瑞麟

点头。郑曾氏的口供是:“惠州人,寡居,年五十六岁,一身在小北门

住,现迁东校场,平日与人拜神画符,医治小儿病症。因六月初一日在

校场口遇一不识姓名的男人,给与神仙粉一包并银五两,令往东便一带

村庄分派,业已分派殆遍,初三日午刻至东关百子桥地方,正把神仙粉

施送,被人看见叫喊,把该妇人捉获乱殴,神仙粉搜去,牵至东校场将

其丢入水塘,适差役巡到,将其扶起解案审讯。”不久后郭亚元被处

斩,郑曾氏则伤重身死。 [104]

派往佛山调查弹压的游击黄龙韬(小姜)回来向瑞麟报告,佛山有

揭帖,“上画四人,又画四狗,题云:‘看似人,实似狗,实在非狗,是

谓分府与五斗,都司、千总不知丑,日日与教堂看门口。’”许士致瑞麟

的信“言佛山尚要拆教堂并戕官之言”。 [105] 佛山人烟稠密,但官府力量

远不及省城,所以,瑞麟把佛山作为关注的重点。

官府的告示声言要查拿施放“神仙粉”和散布谣言、张贴揭帖者,却

没有特别说明外国人与“神仙粉”无关,于是英、法领事都发照会抗议,

甚至有“齐欲发兵来省自行拿办造言污蔑之人”的传闻。瑞麟越发紧张,

又担心土匪乘外国兵来之机作乱抢掠。杜凤治认为外国人只是空言威

胁,“伊所云兵船将来者,纯是虚声恫喝,看光景即不为出示,亦未必

来,即来亦不能到即开炮乱打。伊要拿人,何处拿起?我们俟其船来

时,先问其起此无名之师何意,伊必云中堂不为洗耻,自来拿人泄愤;

则又问他我们和好条约上并无外国人可拿中国人之理,如外国人而拿中

国人,我们中国官亦可拿外国人矣。此事不在条约约之,须大家移文通

商衙门请示核办,如要打仗,亦俟通商衙门信到再打。且私意揣英、

美、布各国亦未必任法国人横行也”。杜凤治这番话反映出他对中外交

涉的天真无知,不过,他只是下级官员,不知道也难怪。瑞麟已拿定主

意对外国人“从权曲意顺从,为目前苟全计”,于是又命令将拿到在佛山

张贴揭帖、长红的任亚兴先行正法。任亚兴供认并不知道“神仙粉”之

事,“不过借洋人为名鼓众闹事耳”。 [106]

这时,省城官场上下已乱作一团。任亚兴所供“神仙粉”与洋人无

干、污毁洋人是为制造作乱机会,这正是瑞麟需要的,准备出告示称洋

人与此无涉。但官员担心这个告示百姓不会信,反会激起民变。外间流

言法国人带来“神仙粉”四千箱,胡鉴审问任亚兴时所记录之供词有“神

仙粉”来自香港的话,瑞麟一见便大怒,认为胡鉴并未体谅自己洗刷洋

人、消弭大祸、维持大局的苦心,这样的供词传出去会引起人心变动,

质问为何不用严刑把供词打回去。如果出现民变,官员要受处分,洋人

打过来,土匪即起,广东顷刻变为焦土,官员性命也不可保。要求官员

不要怕因向洋人让步而引发民变,如民间生事可以调兵办理。谕令胡

鉴、杜凤治等官员加速审讯,尽快获取“与洋人无涉”的口供,然后公

开,并回馈外国领事。 [107]

按照瑞麟的指示,杜凤治带领兵、差押送任亚兴、沙亚满到佛山处

决,不久,被指为任亚兴指使者的苏亚贯也被捉到,瑞麟命按照对待任

亚兴的办法将其尽快处决。瑞麟对杀人后局势迅速平靖很满意。 [108]

在19世纪70年代,“神仙粉”这类事件很多地方都发生过,就常识而

论,说外国传教士或其他外国人授意施放“神仙粉”毒害人逼中国人入

教,经不起推敲。但由于民众痛恨外国人尤其是外国传教士干预亵渎中

国传统礼俗和民间信仰,又不满官员事事畏惧顺从外国人;加之其时绝

大多数民众缺乏科学知识,愚昧迷信,因为误会(如疯人梁亚福往水井

丢石头)或有人故意煽动(如苏亚贯),“神仙粉”事件就造成了广泛的

社会恐慌。社会下层也确存在某些希望发生动乱的人,他们同时把矛头

对准洋人和官府,指责官员的言辞甚至更为尖锐。民间广泛的敌意、不

满一触即发,造成严重的事件甚至动乱是很容易的。

较之杜凤治等下层官员,瑞麟“委曲求全”“稳定大局”的想法更为强

烈,他曾与英法联军作战,对外国人心怀畏惧, [109] 比未与外国军队交

过锋的官员更怕洋人,只求外国人没有借口扩大事端,相安无事,为此

不惜一再顺从外国领事的要求,向下属施加压力。对胡鉴记录的供词生

气,以及急于处决供认“神仙粉”与洋人无干、散布揭帖是为制造作乱机

会的任亚兴,都是为尽快对外国人有所交代。

但同时,官员对民情也必须有所顾及。如果处置不当,也会闹出大

乱。所以,郭亚元、郑曾氏就成了平息“民愤”的牺牲品,所谓施放“神

仙粉”的供词肯定是屈打成招。瑞麟并不在乎口供是否属实,不在乎是

否冤枉,只在乎口供是否符合他维护清朝在广东统治秩序的需要。对地

位低下的小民自然无须顾惜,几个人“无札无文,凭空请令”就被押去杀

头,连“就地正法”的简易程序也没有走。梁采麟、杜凤治等官员虽曾劝

谏瑞麟不要轻易处决太明显无辜的人,但他们也不反对借几个人的人头

平息事态。

“神仙粉”事件发生之日,正是晚清教案进入高发期之时,此事在广

东演变成一场教案并非不可能。但由于瑞麟不惜代价迅速处决“施药”者

(可以肯定是无辜者)与造谣者,千方百计在不得罪洋人和“顺从民

意”中间寻找平衡点,终于把民间的反抗压下去,避免了一场大教案的

发生。

三 日记中的广东民生礼俗

(一)对社会生活细节的记录

前文说到,杜凤治宦粤期间是晚清广东相对安靖的时期,不仅没有

波及全省的战乱、动乱,也没有大面积、持续时间较长的自然灾害,这

十几年广东还算风调雨顺。光绪二年,杜凤治称自己“来此整有十年,

无一荒岁”。 [110] 日记多处记载了年谷丰登的景象,同治八年早稻丰

收,谷每百斤只值银六钱。 [111] 虽有“谷贱伤农”、增加田主缴纳地丁负

担的问题(因为交纳钱粮要用银),但自清朝中叶开始广东就已需要大

量粮米输入,米贵是引发社会不安的重要因素,因此,连年丰收也是这

十几年广东相对安靖的重要原因。

杜凤治对广东富于他省很有感慨。有一次,他因省城一次演戏就花

费几百两银,议论说:“所费不但可作中人之产,在乡村可作一素封之

家也。予谓广东诚为美地,即如此举,他省恐不能。回忆贼匪横行军务

各省,朝不保夕,安能梦想及此?即现在军务已靖,疮痍未复,亦断无

余力及此。”

[112] 杜凤治在广东当了十几年官,对广东的高物价已经习

惯,所以,当他因病辞官离开广东进入江西赣州后,见物价便宜,感

慨“牛羊鸡鹅猪鱼鸭,柴米油盐酱醋茶,及市中食用,粤东无一物不贵

者(省中更甚),天下所无也”。 [113] 日记很多地方反映了广东的物价

水平要超过他的家乡浙江。日记记载,“浙江幕脩甚微,如嘉兴大缺,

刑席脩脯六百元为最多耳”,浙江幕客的收入远低于广东。 [114] 在咸、

同年间的大战乱中,浙江所受破坏较广东严重,同、光年间的恢复发展

也不如广东。幕客收入的差异主要是由两省经济水平和物价水平决定

的。因为广东富庶,所以从司道、州县到佐杂都希望到广东任职。

其时广东商业也逐渐恢复和发展。同治八年,杜凤治得知四会附近

的水口厘卡一次上解5000两银,两个月收入就相当于四会一年的地丁,

于是感叹说:“会邑虽小,纵横亦百余里,一年征赋不及一水口出入商

贾货物之厘头,予以为嗣后何必征收,只设局抽厘足矣。每石粮抽几何

田赋,亦何尝不可抽厘哉?可哂可叹也!”

[115] 厘卡收入高反映了清朝

对商人的盘剥,但也反映了商业、交通的发展,如果社会动乱、民生凋

零、交通阻塞,厘卡就不可能稳定地获得大量收入。

同治五年,杜凤治从北京取道天津、上海、香港到广东赴任;同治

九年,杜凤治从省城赴潮阳催粮;他任广宁、四会、罗定的州县官,经

常舟行西江;光绪六年九月,杜凤治与家人取道北江跨梅岭,经江西回

乡,水陆兼程,旅途艰辛,共用了80多天回到浙江山阴。每次行程,他

都对沿途陆路、水道、城镇、名胜、风景、船费、旅馆住宿费、饮食

费、挑夫费、居民生活、各地物价等做记录。例如,同治五年的日记记

下:乘坐轮船从天津至上海每人船票价19两;在上海住店每日房饭大钱

280文,杜凤治认为“可云贵极,别处一百六十至足矣,而所吃仅一粥一

饭”;由上海乘轮船到香港每人票价15元;由香港乘轮船到广州坐“楼

上”每人票价1元,坐“平面”每人票价6角。 [116] 又如,光绪六年九月辞

官归里时全家老小、家人坐轿过梅岭,“予与太太大轿夫每名行中实给

三百文,账上每名开六百五十文;担夫一百卅余名,每名行中给钱不过

一百数十文,账上开每名三百数十文。他如保夫、夫头、行中伙友各费

以及行李上河、行李安放,行中无不要钱、无不加贵,共计银四十余

两”。 [117]

日记记录了广东米粮价格。同治十年初冬,米价上涨,杜凤治记,

省城米价“上白每元银买得廿五斤,次白每元银廿八斤,下白每元卅四

斤。合成上米每百斤银二两八钱五分,次白百斤银二两五钱十分,下白

百斤银二两一钱五分”。 [118] 比较同治八年的谷价,该年米价显得比较

高。光绪三年,广东米价每斤需四十六七文,广西每斤仅十七八文。但

广西境有厘卡七道(广东各厘卡不抽收谷米厘金),所以广西往广东贩

米,除去厘金反要亏本。 [119] 上述两年的米价都是因高于平日才被记入

日记的。

日记还提及省城米粮的消费,据此有助于推算其时广州的人口。关

于晚清广州城人口有各种不同的数据,1882~1891年海关的十年报告估

计广州人口有160万~180万。 [120] 这个数字恐怕过高。杜凤治调查过米

埠的粮食售卖数量:省城地面人口“每日须食米七千石左右,此则文武

各衙门、河下往来船只、疍户人等、洋人地面尚未在内”。 [121] 7000石

约折合今80多万斤,从米粮消耗估算(其时一般人只吃两顿饭,而且粮

食不止大米一种),再加上食米并非来自米埠的人口,广州人口超过百

万是完全可能的。

日记几处记录了广州房产的价格。前浙江盐运使、著名绅商潘仕成

因为盐务失败被抄家,官府决定把潘家在西关聚族而居的大宅院出售,

总督瑞麟亲自定价38000两,杜凤治作为南海知县具体执行此事。这所

宅院因为价格太高没有人买得起,后被西关商人管理的爱育善堂以3万

多两的价格购得,作为爱育善堂的“公局”(办事场所)。 [122] 潘仕成的

宅院是超级大豪宅,但如果折合粮价,也只相当于两三万担白米。道台

沈映钤的公馆,号称广东省城第一大房子,出售价格是4200两银子。

[123] 潘仕成、潘铭勋涉讼的68间铺屋,总价是27710两银子。 [124] 这批

铺屋位于繁华商业区,平均每间价格为400多两。但较之房价,广东省

城房租价格贵得多。同治八年,杜凤治的幕客金玉墀(楚翘)在省城租

了一处小房子,每季度房租15元,且并非按月交租,即便住几天也要按

三个月算。 [125]

日记有不少买书的记录,比较房价和书价,今人很可能会觉得晚清

的书籍贵得离谱。廿四史一部,白纸价160两,黄纸价140两,还都须自

行装订,加装箱200两以上。 [126] 《通志堂经解》一部价200两。 [127]

《全唐文》一部200余本价银百元,“皇朝三通”一部价银百两。 [128] 也

就是说,买两套廿四史(连装箱)或四部“皇朝三通”的钱,就可以在广

州繁华商业区购买一处铺屋。宦粤时,杜凤治同方功惠软硬兼施逼迫潘

仕成租借书版印刷了一批《佩文韵府》,回到绍兴后杜送了一套给女婿

陈仲和,陈“大喜过望,踊跃欢忻”。因为一套《佩文韵府》“极便宜需

三四十金”,陈虽富家,也舍不得买。 [129]

当时还没有近代意义的邮政,信件通过信局、马差等寄送。同治七

年,杜凤治托钱庄转寄两封京信,寄给周星誉(叔云)的一封因为页数

多,且有重要文件,所以要四千文,另一封要六百文。 [130] 光绪二年,

杜凤治派专差从罗定送信给岑溪县知县寿祝尧(玉溪),“给工食银九

钱,限八日来回”。 [131] 杜凤治派到省城在督署前开设驻省机构的施

高、潘泰,雇一专差函告杜凤治回任南海已为定局的消息,“足费五两

零”。 [132] 这封信很重要,要专人加快送到,邮资就特别贵。

一些有关金融、货币的记录也很有趣。杜凤治在京城习惯使用咸丰

年间的大钱,同治五年到粤赴任。刚出京就记:“出京至俞家园(出砂

锅门三十里)已纯用铜制钱,每两银(漕、库等平)仅换京钱二吊四五

百文。自铸大钱以来,留京十余年,不见用制钱,今忽睹之,犹有旧时

风景也。”

[133] 路过上海时又记下:“上海均用规银,规银者,较京中常

用松江银尚可每两申出五分,其平较京平亦可每两申出二分,以京平九

十八两作为百两。”

[134] 日记中的大量类似记录,对研究晚清货币、财

政、经济和社会生活具有参考价值。

日记记下不少社会经济史研究者会感兴趣的细节。例如,杜凤治在

南海知县任上,处理过一宗“长生会”案件。南海县神安司刘某牵头设立

了一个“长生会”,办法是每人每次收银6分,共收180次计10两8钱后不

再收,如有丧事,会中给予20两丧葬费。数以千计的人入会,但刘某等

会首后来无法兑现承诺,于是引发三四千人闹事,将刘姓所住房屋及宗

祠拆毁,又攻打其他会首居住的村庄,土匪也乘机抢劫。杜凤治一面设

法弹压,一面通过绅士处置,设法将会首家产查清变卖。根据长生会细

账,会友所交每银一两可归还四钱。 [135] 这说明晚清民间已有规模颇大

的民间互助、互济的金融活动。当时,丧葬对一般居民而言是一项很沉

重而又不能不开支的负担,因此刘某的“长生会”才有如此大的吸引力。

但刘某的承诺,是不可能兑现的。后来查出长生会有“主会人”军功彭盛

华,彭的背后还有进士黄嘉端父子。 [136] 这些绅士在举办“长生会”时不

可能不谋私利。后来,杜凤治又处理过佛山染纸色行东家、西家(雇

工)的一宗讼案:

此案经前县断结(西家必欲东家用染色人听其指挥,一味

把持挟制,不许东家自用人,不遂所欲,数众罢工涉讼。其实

西家为首皆非工作人也),如用三人,准东家自用一人,用西

家二人;收徒亦只许收一人,照断相安日久。去年西家刁翻,

又经委员照前断断结,乃西家又翻。昨请姚朵云讯断,谓西家

言结上无“遂志堂”三字,不肯遵断。遂志堂者,西家自立名

目,凡工作人入其堂(必是捐入堂也),祃首派令各处工作。

本有生色行,凡染纸如色绫行、联兴行,所用工作皆由生色行

出,自立遂志堂,东家不堪其挟持,以至多事。朵云昨晚见予

言:“予前于结上涂去遂志二字,故又翻控。”予言明日亲自提

讯,谕原差将两造暂留一日。自海关回,不得不看卷,见卷页

繁多,毫无头绪,且其名目、情由多不可解,看至一半,尚不

知其为何事,迨全卷阅毕,略略懂得伊两造所争之故。外面伺

候已久,即出堂判一切仍照前断,唯将遂志堂名目革去,不准

复设,嗣后东、西和好,毋得再生事端,如敢再翻,定将起意

为首之人严办,以儆效尤。饬令具结,否则将西家收押。堂判

传出,两造均具结完案。 [137]

从这段记载可知,其时佛山染纸色行西家行会有脱产的专职首领,

并有同东家、官府博弈的一套办法。杜凤治的判决偏于东家,但他对行

会内东、西家的关系和矛盾很不熟悉和不明白。

(二)各种祭祀、庆典

作为州县官,杜凤治的一项经常性的工作就是进行朝廷规定的拜祭

(如拜祭万寿宫、同治帝的祭奠、历代皇帝皇后忌辰的例行祭祀等),

定期祭祀该州县入祀典的各个神庙,不属于“淫祀”的当地神灵也入祭祀

之列。因此,只要杜凤治本人在衙门,每月朔、望,日记基本上有到各

庙“照例行香”的记录。杜凤治还参与、目睹了各级上司的祭祀活动。日

记对这类祭祀做了详略不等的记载,可为清代祭祀典礼研究提供系统的

参考资料。

这些官方的祭祀活动非常频密,现以同治八年春杜凤治在四会知县

任上的祭祀为例。当年元旦,作为知县,他“五鼓朝服率领同城文武各

官诣万寿宫望阙叩首朝贺。更蟒服诣圣庙、文庙、武庙、天后宫、五路

庙、真武庙、城隍庙、包公祠,衙内土地祠、灶神、仓神、五树将军各

行礼”。这个月除元宵日的照例行香外,还有多位先帝先后的忌辰要祭

祀。二月份的祭祀活动更频繁。初一日照例行香。初三日是文昌帝君圣

诞,天未亮就到文昌庙率属祭祀。初五日,“寅正三刻起来,恭诣圣庙

行释菜礼……予献至圣先师暨复、宗、述、亚四圣,正副老师分献东西

两哲,典史、把总分献两庑。礼毕,二学官、捕厅又祀乡贤、魁星、土

地神,未大祭,先祭后殿”。初六日,“黎明率捕衙、城守诣凤山堂借地

恭祀社稷,又诣南门外沙尾东岳庙借地冲大门祀风云、雷雨、山川神

祇,并祀城隍;又率捕厅祀包公及衙内土地、尊神”。初十日,祀天

后,又祀明都御史、总督谈恺、王钫。十三日,春祀文昌帝君。十四

日,春祀祝融火神。十五日,武庙关帝行春祭礼,照例各庙行香。廿四

日,清明。廿六日,孝昭仁皇后忌辰。 [138] 这些频繁的祭祀是清朝把统

治秩序深入州县的重要礼仪,杜凤治本人也非常重视,为筹办和举行这

些祭祀活动花费了不少时间、精力和钱财。

同治十一年,总督瑞麟立下新规定,省城朔、望行香圣庙和文武二

庙,官员皆须亲到,可见此前有些官员会缺席。当年正月十五,首县知

县杜凤治寅初即起,到天后庙等候,然后四处行香。二月初一,也是如

此。按惯例,初一先到文庙,十五先到武庙,文武庙由总督、布政使轮

流去,按察使、盐运使、粮道、广州知府等则分别到文昌庙、天后宫、

城隍庙、龙王庙,两首县知县就到风火神庙。省级高官往往不亲到,委

员代理,但重大祭典,高官也到。当年因为万寿宫新维修,二月初一祭

祀后,瑞麟还率省城大小官员到此恭听圣谕。二月初三的上丁祭,恰好

又是文昌圣诞,由总督主祭圣庙,布政使主祭文昌宫。初四日总督主祭

东门外神祇坛,巡抚主祭西门外社稷坛。 [139]

然而,瑞麟的规定并未改变官员缺席祭祀的情况。如光绪三年七月十五日照例的三庙行香,总督刘坤一、布政使杨庆麟都告病缺席,很多官员也都以各种理由不来。 [140]

日记多次记载对南海神庙的祭祀。南海神庙位于省城东南80里处(今广州市黄埔区庙头村)。“每岁春秋仲月壬日致祭南海庙,主祭官具蟒服,行二跪六叩头礼……每年十月内,巡抚择壬日照例致祭一次”。 [141] 但存世的南海神庙文物、文献对南海神庙的例行祭祀记载很少。杜凤治的日记记下,每年八月的例行祭祀,“照例应藩宪往承祭,番禺随往陪祀”,但布政使有时也委托广州府理事同知或广粮通判代祭。 [142] 日记提及巡抚蒋益澧、张兆栋乘船往祭南海神。同治十年,瑞麟兼署广东巡抚,十月到南海神庙祭祀,杜凤治作为首县知县陪同,日记用了1200字描写自己随祭的经历。因神庙外河道水浅,南海、番禺知县事先令在泊船处搭成浮桥九十丈,仅这座浮桥就花费了二三百两银子。瑞麟乘轮船,预祭的文武官员提前乘船到庙外河道停泊等候一夜。等次日瑞麟到达,登岸进庙拜祭,行三献礼毕,瑞麟先回船返程,其他各官也乘自己的船回省城。 [143]

官府还有不少临时性的祭祀、祈禳。例如,同治十一年三月,广州一带天旱不雨,总督瑞麟及一干官员连续多日祈雨。先是十二名幼童,“念两经,设大八仙桌两张,按八卦摆列,用五色旗帜八幅,亦按八卦,令幼童执旗,按方位站立、参互行走”,司、道、府、厅各官到大佛寺看幼童演练。本来,番禺知县应到龙王庙井中恭请圣水(白云山龙王庙在番禺境),但其时番禺知县胡鉴不在省城,杜凤治代替胡鉴于三月初七日晚上打火把前往白云山龙王庙井中取得圣水。初八日天明,瑞麟及以下文武各官到城北观音山龙王庙,杜凤治把圣水瓶安放在大殿的香案上,瑞麟率领各官三跪九叩,十二童子念经走旗,少顷又读文告,僧道唪经,整个祈雨祭祀花了大半天。 [144] 此后仍未下雨,各官又在东门外神祇坛祭祀云雨风雷、名山大川、本境城隍之神,并下令禁屠宰三日。十六日下雨,但不多,瑞麟及各官乃步行到神祇坛祈雨。 [145]

有官员献议“蜥蜴祈雨之法”;有人又说观音山五层楼新维修,“全壁皆红色,且新,此系坎位,火气过重,早言必有旱灾”,提议在五层楼“设坛建醮诚祈,并竖一黑色旗,上画一白圈,取天一生水之义,三日内必有雨也”。杜凤治就设法找到蜥蜴、童男,在城隍庙祈雨,藩、臬等高官再上白云山祈雨。 [146] 上下折腾不已,到三月二十四日后,终于等到连降大雨。其实,广东春旱不可能持续很久。官场连续的祈雨活动,可以反映出官场文化以及当时社会的思想水平。

同治十一年五月初一(1872年6月6日)发生日食,督、抚、司、

道、府“各衙门延僧道鸣鼓救护,初食,出大堂对日行三跪九叩首礼”,

杜凤治也虔诚地参与。 [147] 他从《瀛寰志略》等书得来的有关太阳、地

球、月球的新知识,并没有使他对祈禳仪式产生怀疑和提出异议。

杜凤治在广东续弦的妻子陶氏是生长于广东的浙江人,“粤人信鬼

甚于江浙,即一小家、一小铺、一破船,每日烧香无算。在衙门、公

馆,恭人敬奉神鬼。然粤人风俗,门有门官,檐有‘天官赐福’,神厅

除‘天地君亲师’供正中,左为财神、右为历代昭穆宗祖外,正中桌下供

五方龙神、地主贵人。至于灶神,则家供奉、普天同之者也”。杜认

为“粤中所祀,尚存古礼”,回到浙江家乡后,仍让陶氏按广东风俗祭

祀。 [148]

日记记载了不少民间祭祀、赛会活动。同治八年八月,杜凤治在省城候缺,曾目睹城中心双门底大醮盛况:

至藩司前一直抵双门底,两边所悬挂除灯外皆作成人物,每方约长七八尺,内人物七八九枚不等,合成一出戏。其人面貌生动,喜怒如生,间能动则暗洋鼠牵引使然,衣冠、宫室、杂物以及刀剑、盔甲均极鲜明。广东呼人物为公仔……外县亦偶有其事,虽俗亦南徼胜景也。藩司前直通双门底,一路皆布篷,双边中间均悬公仔斗方,不下数百方。至双门底,则搭花台,台不甚高,其边皆雕镂木板,四面及顶,高约如三层楼,仰望堕帻。其宽如街,其长则有七八丈。台上前台空空,后一台正唱小清音……唯前后两副锡五事,兼嵌玻璃,内雕人物,高如予一人又半。在后台者略矮。此物虽不称奇,亦云罕觏,晚间上灯更可观。 [149]

双门底每年大醮有一定群众基础,各店铺东主担心闹事、火灾,本不是很愿意举办,但“各铺手作工伙则专望此快乐数日”,官府屡禁亦徒然。 [150] 日记还记下了城隍圣诞的盛况:“都城隍庙神圣诞,昨夜在庙坐地过宿不下万千人,庙中庙前已满,直坐至清风桥、双门底。”[151]

同治八年的龙王庙赛会,被督、抚分别招请入衙署。 [152] 日记记载

了其他多次“官民同乐”举办大规模巡游庆典的盛况。如同治十二年正月

初六立春的“春色抬阁”:“南海属各行头制抬阁三十二台,各头役部勇

数百名。各同官观者,谓南海有藤牌手四十名,俱袒右臂持刀,左手持

牌,其臂肥且白,粗如栲栳。竟能挑选四十名之多。”因为周边州县早

知道消息,外地来者甚多,“道旁及东郊观(者)不下百万人。先日刻

卖经过路程单,经过之地,两边房屋无不租赁与人搭台观看,男妇杂

沓,举国若狂,竟有一楼房租十余洋银者……”巡游从南海县署出发,

到番禺县署,经府署、学院、臬署,再经抚署进入督署,穿行出督署

后,抬阁队伍又绕行到各司道衙门,由东向西行再次进入督署,总督瑞

麟在仪门外坐看。全部队伍出东门到演武场,然后祭祀芒神(太岁

神),祭后各官回自己衙署。 [153] 当年是双春年,十二月官府出面饬各

行再举办一次迎春抬阁,早在一个月前两县就派出差役催办,“南海三

十台,番禺二十台”。在省城的地方官由知府起到河泊所止都参与迎春

仪式,每个衙门“仪仗执事、装潢修整、雇倩人夫”,都要花费数两银

子。事前知府和杜凤治确定了巡游路线,保证总督、巡抚等高官及其亲

属可以在衙署观看;将军、副都统以巡游线路不经其衙署派人来询问,

杜凤治表示可以安排。巡游时,百姓把官员也作为观看的对象。 [154] 这

种大规模的巡游活动,既反映了官民的信仰和社会风俗,也体现了官府

在省城的管治能力。两次春色抬阁大巡游,观看、参与的人有数十万甚

至百万之多,但日记没有说出现较大事故。

(三)官、民与戏剧

因为不少演员参与了咸丰年间的洪兵起事,广东官府一度禁止演

戏,后来也没有明令开禁。但因为官员娱乐、庆典的需要,特别是总督

瑞麟喜欢看戏,在同治中期戏剧已成为城乡文化生活,特别是官员、富

商文化生活不可缺少的内容。日记多次记载总督、巡抚、布政使、按察

使等高官因升官、到任、离任、生日设戏宴的事,两首县都要出力出

钱,因为“戏班归南海管辖”, [155] 所以杜凤治通常是这类戏宴的主要操

办者,并承担大部分费用(一般是南海负责六成,番禺四成)。

同治十一年慈禧太后诞辰,瑞麟在督署演戏三日,“向来每逢万寿

庆辰,中堂演戏三日,两县所费约千金”。 [156] 可见遇有重要皇家庆

典,在督署连演数日戏已经成为惯例。同治九年乡试后的鹿鸣宴有演

戏,后省中高官公宴主考,“即在主考住之行台演戏一日”。 [157]

官场演戏相当频密。同治十年七月,瑞麟被授为文渊阁大学士(后

转文华殿),省城各官为庆贺共送戏宴。 [158] 七月十二日慈安皇太后万

寿,演戏三日,杜凤治“初次听广东戏班”,但他对广东戏评价不高。

[159] 同月廿八日,省城众官饯别刚来即调走的巡抚刘长佑,设戏宴于省

城大佛寺。戏班本来定好廿九日到香港演出,大佛寺的戏宴结束后,戏

班就立即去码头登上赴香港的轮船。 [160]

公宴演戏花费大,数百两只为一天用,不仅两首县要花费大笔银

两,有时瑞麟自己也出钱。同治十年万寿演戏,瑞麟询问戏班,得知官

府令戏班演戏,两首县每日只给40元,民间则要给200元,于是“谕令好

演,每日除首县四十元,本署外赏百元”,杜凤治后来知道瑞麟为这三

天戏花费了300元。 [161] 即使加上瑞麟的赏银,戏班的收入仍低于为民

间演出,平日杜凤治付给戏班的价钱只及民间的1/5。可见官府命戏班

演出实际上是一种“官买”或变相徭役。

同治十年末,瑞麟下谕拟次年正月十二日现任官团拜时在大佛寺善

后局后厅演戏,费用由藩台以下各官分摊,“如不敷两县包圆”。瑞麟还

命传周天乐戏班正月十六到十八在督署演戏,十九日传连高升班进督署

演出,二十日则传周天乐班在大佛寺为原按察使孙观升任直隶布政使饯

行。但周天乐班预定了正月十二日到澳门为洋人演出,于是又命传普尧

天班。杜凤治还对省内其他戏班演员、行头等做了比较。 [162] 演戏不仅

要请戏班,还有费用、场地、宴会、排位、治安等事务,杜凤治连日与

番禺知县胡鉴以及瑞麟亲信广粮通判方功惠商议、筹备。廿二日,胡鉴

又在番禺县署演灯戏,廿四日谳局委员、知县聂尔康等公请海关监督崇

礼。二十六日,布政使邓廷楠在自己衙署演戏为孙观饯行。事后,瑞麟对两县筹办的灯戏很满意。 [163] 同治十二年瑞麟生日时,各官送戏祝寿,在炮局搭戏台演戏。后来,瑞麟又在督署演戏三日酬谢各官贺寿之情。 [164]

瑞麟去世后,接任的两广总督英翰排场比瑞麟还大,跟随来粤者“上下约百余人,幕中星、相、医无所不有,太夫人最喜听戏,闻戏班亦带来”。 [165]

其他高官也喜演戏。同治十二年二月初四,新任布政使俊达宴请前任邓廷楠以及除督、抚外的各级文武官员。当日是杜凤治母亲忌日,他本不想参与,但作为俊达下属,且身为首县知县,不得不出席戏宴。[166]

其时送戏已成为下属巴结上司的惯例,省城以外各官也如此。杜凤治调署罗定知州,赴任路过肇庆,就与高要知县孙铸(慕颜)商定,知府瑞昌的太太、道台方濬师的老太太生日,请档子班演出,杜、孙各分担一日,每日洋银60元,较省城的“官价”多20元。 [167] 即使多20元,戏班收入还是远低于民间演出。

中下级官员也经常为自己的喜庆演戏。如同治八、九年间,杜凤治

作为催粮委员出差潮阳,潮阳知县张璿为其母祝寿演戏三日。 [168] 在潮

海关当委员的小官娄凤来儿子考中秀才,为此断续演戏十几次庆祝,其

中一次连演三天。 [169] 杜凤治在罗定任上时,曾请一男女档子班大喜班

来衙署演出,在三堂特地搭建一小戏台,还请同城官观看。吏目钟诰也

请大喜班清唱请客。杜的下属、州衙书吏以及衙署“家人”本想在杜凤治

夫人生日前送戏三日,杜凤治起初拒绝,经再三请求,乃同意演戏,但

不准以夫人生日的名义。官员看戏肯定不会支付合理费用,所以戏班请

求在外面演出。州城东门外地保“禀知该地绅富居民请示,拟于神滩庙

演唱大喜档子班三日”,杜本认为“档子不比男班,恐生事端,本宜不

准”,但以其亏本,批准演三日,责成地保并签差值日总役提防宵小、

火灾,令戏班演后不准留在罗定。 [170]

光绪三年七月,杜凤治的好友许其光(涑文)问杜凤治想不想看戏,于是杜记下了一次官员集资看戏的事:

予问:“何处有戏?广东班乎外江班乎?”涑文言:“亦非广东亦非外江,官厅中广西人如汤雪门诸君,因广西人在东就馆及跟官者均能上台演剧,如京城之玩儿票者。无有行头及锣鼓、管弦之人,另叫一外江档子班同演,不放赏不加官,十余人每人出十元洋银约百余元,档子班价值一切在内,演十一、二两日,正逢万寿普天同庆(戏台即在伊西间壁陈宅),即上游闻之亦无妨也。”[171]

这次演戏,演员既有身为官员幕客、跟班的业余演员,也有一外江档子班同演,也就是说有女演员参与,看戏的官员各集资10元。因为是“私人”性质的演戏,且有一干票友,所以没有完全按“官价”,但每人10元看两天戏,费用仍不算低。

在各州县,民间也多有演戏之事。民间演戏多与祭祀酬神有关,一则因民间信仰,二则便于筹资与获得官府同意。对民间的演戏,同意或禁止就凭地方官一句话。

有些演戏是官府提倡的。四会县每年五月衙署内福德正神生日都演戏,“并请乡间阮、梁二位圣佛真身同座”。“阮、梁二佛”即南宋时期“修道证果”的当地人阮子郁、梁慈能,据称“代著灵异,捍患御灾”,在其庙中有金漆肉身神像,因被地方官请旨敕封,所以属于正神。 [172]每年城中、署内演戏酬神,必迎此二神,演戏“官亦出钱”。同治七年祭神演戏时,杜凤治的妻子、女儿、孙子孙女都想去观看,杜凤治因此事与“瞻仰二位活佛”有关,就同意她们去,只是多派“家人”、衙役去照料。 [173]

民间一般的演戏活动,也多与酬神联系,所以官府很难一概禁止,

但出于防范奸宄、鼓励节俭风俗等理由,往往会加以限制。同治六年八

月,广宁西门外伏虎祠有四日夜戏,杜“恐滋事端,嘱严查城门,弹压

众庶,缉拿奸宄”。演了几夜后,就派典史去禁止继续演出,但禁不

了,杜凤治很恼火。 [174] 到十月,广宁民间又有演戏和傀儡戏的事,杜“以附城绅士完纳不前,而于嬉游征逐则不惜财”,并担心演戏时“藏奸”,谕令禁演戏、拆戏台、驱逐戏班。 [175]

同治七年闰四月,四会绅民请求在城中天后宫演戏,因为天后也是正神,年年都祭祀演戏,不能禁止。但其时四会监狱关押着谢单支手、刘玖等要犯,杜凤治担心出事,就同师爷金玉墀、守备蔡钊商议后,要求绅士、书役再商议:“可否城外择地搭台,恭请神牌,亦足将敬。否则在城中本庙,天甫明即演至暮即止,不演夜戏。两说如均难行,则令绅士、书役等具结共保无事方可。”[176]

其他地方也有各种演戏活动。杜凤治在潮阳催征的日记记下:“书差在土地祠演影戏敬神”,“潮属皆行此戏”。又有“骑竹马、唱徽调”的马灯戏。村人赛会时“演纸影之戏”。 [177] 东莞赛会演戏,观者数千人,不幸发生火灾,烧死男女七八百人。 [178]

光绪二年,南海“澳边乡演戏、扒龙舟夺标、开赌、卖戏台看戏,前已禁止,拆台,将戏班驱逐,取具耆民永不敢演戏、开赌甘结”,到八月,杜凤治“闻有复搭台演戏之事,饬差督勇往拆戏台,并谕吉庆公所将戏班叫回”,还拘捕、掌责了演戏的首事耆老。 [179] 因为民间演戏会引发治安问题,有时为预防事端,官府便一禁了之,或通过戏班行业组织“吉庆公所”进行管理。

同治十三年,杜凤治同吉庆公所打过一次交道。当时他到佛山与当

地绅士筹划疏浚河道,经费主要靠派捐。杜凤治和绅士商量后给吉庆公

所派捐2000元。吉庆公所司事邓清吉表示只愿意捐银1000两,杜就将邓

传来拘押,最后吉庆公所答应再加500两,邓清吉才被释放。 [180] 吉庆

公所有钱,所以才被派捐巨款。虽说疏浚河道是为公益,邓清吉不愿多捐,也并无违反王法之处,但杜凤治立即把他拘押,可见吉庆公所司事人在官员眼中也没有什么地位。

南海县是著名的富庶之地,所以演戏的场面非其他地方可比。在前

文提及的澳边乡驱逐戏班后,杜凤治到石湾勘查劫案,得知此地曾“高

搭戏台、四班合演”,连演三日,花费二三千金,又有七八醮台。 [181]

官山演戏花费更多。光绪三年十一月,官山大醮,“醮篷高耸云霄,华

丽掀昂;又三戏台,名班三部同时分演,需费万余金”。 [182] 仅翠山玉一个戏班四日五夜的报酬就要1200两。万余金的花费,系来自“各生意中抽提存储,三年一次”。 [183]

杜凤治任过职的广宁县、四会县、南海县、罗定州、佛冈厅每年地丁额(因有无闰略有不同)约为八千多两、一万五千多两、四万八千余两、九千几百两、三千四五百两。 [184] 拿石湾、官山一次演戏的支出与上述州、县、厅的地丁额比较,可见某些民间演戏花费之大。

其时戏剧既有广东班,也有外江班。同治十三年正月十六,巡抚张兆栋太夫人有祝寿演戏,看外江班,但因“中堂(瑞麟)太太不喜看桂华外江班”,十八日又请中堂太太看广东班。 [185] 光绪三年十月,按察使周恒祺升布政使,在家演女档子班,“有几个老女档昆腔佳极”。 [186]

日记记录了不少戏剧剧目。总督瑞麟宴请幕客和文武官员,演出剧目有《胡迪骂阎》《绣襦记》《羊叔子杜元恺平吴擒孙皓》《梁山伯与祝英台》,瑞麟另一次请客演戏正本是聊斋的《胭脂》。日记还记录了瑞麟对《击石缘》《白罗衫》两剧的议论。 [187]

(四)男花旦与“女档子”

在官府、民间受到如此广泛欢迎的演戏活动,自然会形成行业并有相当数量的从业人员。戏剧演员虽然给官、绅、民带来很多欢乐,但他们本身,甚至戏剧行业组织的主持者社会地位都很低,演员(优伶)与娼妓、皂隶、狱卒、仆役等都被视为贱民。因此,在典籍中有关清代戏剧演员的记载不会很多。杜凤治的日记则记下了咸、同年间广东戏剧演员的一些有趣片段。有些演员因演技高超已颇有名气,如尧天乐班有三名旦角,“一名立新仔,一名立德仔,一名新英银,为班中翘楚,演唱揣摩出色”,在演出时赢得各官称赞。 [188] 但这三个演员是男是女、姓甚名谁杜凤治都没有记下,大概也不关心。

光绪三年,杜凤治审理了大绅伍子猷与翠山玉班头牌小旦(男伶)

刘亚苏的一宗讼案。刘亚苏又名刘苏,自幼卖身伍家,是伍家蓄养的优

伶。由于演技高超,每年戏班“工价”达2500元。伍家称:刘亚苏出名后

沾染奢侈恶习,挥金如土,“工价”不足其挥霍,伍子猷“已为向班主蔡

南记借银两次共五千五百元之多”。而刘亚苏则想脱离伍家“自立场

面”。伍子猷一怒之下把刘亚苏捆送南海县丞衙门(南海县丞与知县不

同衙),后又解送到南海县。杜凤治对“簪缨世族”的伍家“蓄养优伶”大

不以为然,且估计刘亚苏原先的大部分“工价”其实是被伍家收取;但又

不能不给伍家面子,只能采纳伍家为刘亚苏向班主借银的说辞,判决刘

亚苏承担这宗巨额债务。但刘亚苏肯定拿不出,就责令刘亚苏继续在翠

山玉班演出,每年“工价”的一半赡养母妻,另一半用于还债,逐年扣

还。另外判罚刘亚苏3000元,作为离开伍家的身价(因顾及伍家身份和

体面不便明言是身价)。但杜凤治的判决又说明,刘亚苏赎身后并非卖身给翠山玉班,还清债务后可以离开翠山玉班到“工价”更高的戏班演出。判决后,翠山玉班的司事立即代刘亚苏缴交“罚款”。因为刘亚苏在香港也“红极”,缺演一次就要罚一二百元,所以戏班要把刘亚苏保出让他尽快赴港演唱。 [189]

杜凤治的判决其实是对刘亚苏有利的:允许立即保释继续演出,又允许刘亚苏赎身,还允许刘日后可以选择“工价”较高的戏班,不排除有喜爱刘亚苏的官绅背后为他讲情。刘亚苏本是奴仆兼优伶,社会地位属于最底层,但因演技出众,受到广泛欢迎,每年“工价”竟远高于官府高级幕客的脩金,高于南海知县俸禄与养廉之和,也高于一些州县官的实际收入。

刘亚苏是男旦,但其时已经有不少女演员,有女演员的戏班称为档

子班。不少官员还对档子班情有独钟。同治十一年正月,海关监督崇礼

设宴演戏请客,客人以旗人为多,“亦演外江女档子班”。 [190] 几天以

后,一干府县官员回请崇礼,由两首县操办,“各班女档均叫来,所演

两班,一连喜班,一福升班,女档中以小环、连好、胜仔为翘楚”。 [191]

崇礼夫人和他本人分别于六月廿一、廿二生日,为庆双寿,“每年必演

档子班请各官”。 [192] 就连“大有非礼勿言、非礼勿行之概”的刘坤一,

光绪三年八月廿六日也“忽传男女档子班晋署演剧,至三更方罢”,此前

刘“从未叫女档子进署”,曾问身边的门上、巡捕请档子班进署演出会不会让人闲话。 [193] 似乎瑞麟、崇礼等满族高官对档子班在衙署演戏比较不介意,刘坤一则有点担心影响其一省表率的形象,但最终还是屈服于档子班的吸引力。

杜凤治署理南海知县不久,同方功惠(柳桥)到前任南海知县陈善圻(京圃)家看戏,日记记下了一段有关女演员的细节:

班中男女皆有,即档子班,女孩子为多。有女妓安仔者,年长矣,向有微名,唱老生戏,京圃、柳桥诸君欲伊唱《辕门斩子》,安仔不肯。京圃唆予与言,且言南海杜大老爷昨封卫边街一大屋,你亦居卫边街,不怕得罪大老爷封屋乎?安仔遂无言,《琴挑》《山门》毕即演《辕门斩子》,果然名不虚传。 [194]

陈善圻曾任南海知县,与安仔地位悬殊,从日记描写的情景看,两人似乎熟悉,可以开点小玩笑,而且陈善圻还知道安仔的住处。安仔在陈善圻面前任性了一下,但对不那么熟的杜凤治还是有点怕,毕竟南海知县一句话就可以决定演员和戏班的命运。从“安仔”“胜仔”这类艺名,也可猜测女演员被社会广泛接受的时间不会太长,否则艺名不至于如此土气。

刘坤一这样的高官对请女档子进署演出还有点顾虑,而中下级官员就不仅看女演员演出,而且把她们作为猎艳的对象。督署前的华宁里有一趣宜馆,有女优陪酒,光顾者多为官员、幕客。清饷局委员张仲英迷于女优,闹得亏累不堪,致使其妻自杀。 [195] 知县彭翰孙(南坪)、曾海珊“有女档子癖”,据说知府刘溎年曾想纳一女档子为妾,瑞麟还向方功惠问起此事。 [196] 杜凤治在罗定州衙署看戏时,知道戏班女演员采莲的姐姐也是“档子”,被知县叶大同(穆如)买为妾,便特地询问采莲,在日记中用了七八十字写关于叶大同纳妾的事。 [197] 本来,《大清律例》对官员“娶乐人为妻妾”可予以“杖六十,并离异”, [198] 但此时官场已不以此为怪,还将其作为八卦话题。

第三章 官场众生相

一 官场的生态

(一)官员之间的关系网

清朝官员如果是文官而又处在实缺位置的话,多数在城镇办公和居住;不过,在州县所在的城镇和省城,官员群体的人数和构成就大不相同。以杜凤治任过职的州县为例,广宁全县仅有知县、典史、教谕、训导4个文官。 [1] 罗定州一州的文官也不多,同城只有知州、学正、训导、吏目几个文官,州城外还有一名州判(驻罗镜)、一名巡检、三名驿丞。 [2] 他在南海知县任上时,属下同城文官有典史、教谕、训导、河

泊所所官,县丞驻西关也算同城(不同衙);不同城的有主簿(驻九

江)和六名巡检。 [3] 但因为南海县城也是省城,因此,同城官员群体就

大不一样,上起督抚、学政、藩臬,中有运司、粮道、广府,同级的有

番禺县知县,再有其他衙署的佐杂官、首领官;此外,还有将军、副都

统以下的旗营官员,督标、抚标、广协的绿营武官和粤海关的官员等。

在省城候缺、候补的官员,虽与实缺官员有别,但候补、实缺之间会经

常流动。上述这些官员形成省城或府、州、县城的特权阶层,主导着当

地的政治、文化生活。

清朝在各省省城还设有从制度看是临时但实际上已成常设的局所。

有学者对道光、咸丰、同治以后各省的局所作了颇为详细的论述,分析

了局所的起源、扩张情况、扩张原因以及衙门、局所并行对晚清地方行

政的影响。 [4] 实际主持、负责局所运作的都是候补、候缺的道府、同

通、州县佐杂官。日记写到广州城中的局所有善后局、厘局、划拨局、

交代局、报销局、清饷局、保甲局、安良局、谳局、谳盗局、积案局、海防局、洋务局等。局所的设立并无会典等行政法规依据,存在职权交叉重叠的情况。

从晚清的广州地图可以清楚看出,上述督抚、学政、司道、广府、

两县、将军、绿营的衙署,基本集中在内城中心狭小的地段内,只有粤

海关署在外城。 [5] 无论实缺还是候补、候缺官员,为公务、交往的方

便,只能选择住在城内。官员及他们的幕客、随从等人,大部分时间都在内城狭小的空间中活动。在外州县,除巡检外多数文官衙署也在州县城内。

相对于广大民众而言,官员是一个特权阶层。官员的圈子并不大,

文官多是外省人(学官可以是广东人,但他们不主导官场),而当时广

东人能听说官话者不多。杜凤治十几年的日记很少有与普通居民交往的

记载,他在省城绅商中也没有结交多少朋友,与之交往者主要是官员、

幕客以及在粤的亲友、同乡。

官员之间有相当规范的上下行文书、公务会见等制度,还有大量的

私人交往。下文将着重讨论官员如何获取信息及他们的私下交流。

作为官员,及时取得官场信息自然重要。日记提到,京报、省报、

辕门抄、红单、私人通信以及新闻纸、电报,都是省城官员获得信息的

重要途径。其中京报、省报是官方或半官方印刷发行的,杜凤治任州县

官时会定期收到。如同在京城一样,广州的山西票号消息也十分灵

通,“西号放债,一有风声即截止不借”;当官场高层有变动的传言时,

官员通常以票号的消息来判断其可靠性。 [6]

官员之间的交往,受成文的典章制度的约束,不成文的规矩、习

惯,上不了台面的规则也起到不小作用。多数官员会按照这些制度和规

矩、规则行事。明显违反官场规矩、伦理者,如果是高官就会有损威

信,如果是中下层官员就会让上司有看法,同僚鄙视。在这种氛围下,

在涉及自身利益时官员彼此之间明争暗斗,但也注意维护共同利益,尤

其在与绅民、上司打交道时,颇能彼此照应。官官相护、官官相帮被认

为是理所当然的事,上司在委缺、委差时,在公务上适当照顾同乡、同年、亲故,只要不过分,也会被官场理解容忍。

遇有涉及官员脸面、影响整个官场声誉的事,总有一干官员出来设

法大事化小、小事化了。杜凤治在南海知县任上经常为无差无缺的官员

向上司求情疏通,有时明知某个官员的年龄、健康、能力、操守等条件

完全不适合任缺任差,但往往以如果无缺无差这个官员及其家人将无法

生活下去为理由为其争取。他这样做既有为自己在官场获得好名声的功利考虑,也有自觉遵循官场伦理的一面。

善于处置官场关系可以提高自己在官场上的威信。如广东巡抚李福

泰调往广西病故后,两广总督瑞麟不计以往两人的嫌怨,在广东官场为

李福泰张罗了丰厚的赙仪,这使杜凤治等很钦佩。广东官场根据“受

恩”“戚谊”“交谊”的深浅和缺分优劣、任职时间长短等分配李福泰赙仪

份额,受过李福泰提携的官员不够尽力则被视为忘恩负义。 [7] 官员在交

往时都会趋利避害,但面子上又不能太势利。例如蒋益澧、郭祥瑞同瑞

麟争斗失败后被降职,广东官员自然怕被视为蒋、郭之党,但在蒋、郭

离粤时多数官员都去送行。杜凤治因为受过蒋、郭之恩惠,更是从四会

专程赶到佛山、三水相送。

清朝鉴于明朝的教训,严禁官员“朋党”。但从杜凤治的日记看,官

员们尽管没有如明代那样的以政治态度结交、抱团、对立的党派,但每

个人都尽量编织和充分利用自己的官场关系网。从督抚到佐杂,无不把

编织、维护、扩大、巩固自己在官场的关系网视作要务而不敢丝毫疏

忽。

从日记看,官员之间经常进行坦率的交谈,这既是及时交流、获取

信息的重要途径,也是结纳官场朋友、表示和巩固互信的一种方式。日

记中描述官员之间说话有时可说是百无禁忌,与今人想象中等级森严、

谨言慎行的清朝官场大相径庭。杜凤治常常与同自己关系良好的知府冯

端本、广粮通判方功惠等人议论其他官员,甚至以相当尖刻的语言抨击

盐运使钟谦钧、按察使张瀛等上司。有时高级官员接见下属时说话也相

当随便。如瑞麟就经常向杜议论其他各级官员,还随口透露自己对官员

任免的考虑或官员之间的恩怨等信息。说话行事较谨慎的张兆栋有时也

如此。同治十二年,杜凤治当了两年多南海知县后向巡抚张兆栋提出卸

任,张兆栋问杜是否真心求卸。杜申述求卸原因,其中之一是支出太

巨,仅总督衙门一年就过万金。张兆栋听了就说:“既真亦好,我告君

一言,君可不必在外宣扬,武场时一日晤中堂言及君,中堂意似不足,

谓用君为南海非出彼意。中堂言虽如此,而用舍之权操于我,不能由他如愿,作只管放心作去,外间亦不必漏言。”[8] 稍后,杜凤治对张兆栋说瑞麟的亲属、家人广收贿赂,瑞麟本人未必分肥,张兆栋笑着回答“未敢具结,难说难说”。 [9] 巡抚向下属透露总督其实不是很信任你,但用不用你由我说了算,还与下属议论总督受贿;无论在什么时代的官场,这样说话行事都有点犯忌,但这也反映了“常规”的另一面。

争权夺利是官场的常态,上司和靠山会升降浮沉、调动死亡,官场

的关系网存在很大变数,每个官员都会觉得自己的仕途命运不可捉摸。

例如,道台华廷杰深受巡抚李福泰信任,但总督瑞麟却不喜欢他,李福

泰一调走,华即难以在广东官场立足。杜凤治与华关系较好,因此慨

叹:“官场风波,可云险恶,莫不用尽心机,真如枪往刀来,性命相扑

者也,然亦何苦有势时定要作到极顶红也。”

[10] 曾任南海知县的陈善圻

也是巡抚李福泰的红人,将军长善不喜欢他,想把他参免,但陈有李福

泰庇护得以平安无事。李福泰一调走,陈即由“红”变“黑”。对此,杜慨

叹:“官场险恶,广省尤甚。一失所恃,立见升沉。”

[11] 又说“官场如抢

如夺”。 [12] 官场升降瞬息万变、出人意料,各种烦琐礼节、各种口是心

非的表演,让杜凤治一再感到“官场如戏场”。 [13] 杜凤治初入仕途时对

官场三味领会尚浅,比杜年轻得多的上司、肇庆知府郭式昌提醒

他:“(君)太认真太直性,官场不可与人有真性情,广东更甚,治民

不可一味正道,如开古方,须要权术,如一味直道而行,究受亏不

少。”杜凤治认为郭的话“真药石语言也!”[14] 随着杜凤治官场历练的增多和关系网的拓宽加固,其在官场中也逐步游刃有余。

(二)上司下属之间的礼仪、规矩与馈赠

关于各级官员的权责、公务活动以及祭祀、拜会等礼仪,会要、则

例都有记载,一些在粤任职的封疆大吏如林则徐、张之洞、刘坤一等人

的奏稿、书信、日记也写了他们在粤执行公务的情况。杜凤治日记则以

一个中下级官员的视角记录了很多会要、则例所不载的上司下属关系的

细节。

在各省,从督抚到佐杂形成各种上司与下属的关系。官场上下尊卑

等级森严,各级衙署之间的上行、平行、下行公文有一套相当严密的制

度,大量请示、汇报、指示都通过公文来处理。同时,督抚、司道、广

府等高中级官员,通过堂期和临时召见的方式接见下属讨论公务。下级

官员到任、离任、外出、回归等,都要向各级上司禀到、禀见、禀辞,

在一些场合要为上司站班(下属按级别排列站立迎送上司)。官场平日

的称谓也有很多讲究,以外官而论,下属称督、抚、司、道为“大人”,

称知府为“大老爷”,后来同知、通判、知州也被称为“大老爷”,知县因

通常有加衔,后来也称“大老爷”,佐杂一般被称为“老爷”。下属对上司

的自称也有很细的规矩,藩、臬、运对督抚自称“司里”,道台对上司自

称“职道”,知府对上司自称“卑府”,同知以下自称“卑职”。 [15] 平日各种

公务活动甚至私人聚会都必须注重上下尊卑。杜凤治对宴会的座席常有

详细记录,日记提及重大宴会有座位图,对赴宴者的官职、头衔有注

明,座位严格按照官场的级别安排。对这套惯例官场上下都会自觉遵

守,如果违反,尤其是下级官员违反,就会被鄙视,甚至影响仕途。

上级官员,特别是督抚、布政使,掌握下属官员的仕途命运,下属

任免升降,基本要看上司的意志。当然,不同级别的上司、下属情况不

尽一致。上司有对下属考核并出具考语的权责。督、抚与布政使对下属

任免升降权力最大。遇到大计之年,督、抚都要把若干官员列入“六

法”予以“甄别”,如被列入,仕途就从此黯淡无光甚至到此为止了。

道、府对下属没有直接任免之权,但他们推荐、指控以及出具的考语,

多数情况下会被督、抚、藩认可。州县官也要对属下的学官、佐杂进行

考核,出具考语。例如,同治十年,杜凤治就对属下的南海教谕、训

导、县丞、九江主簿、典史,金利司、神安司、三江司、黄鼎司、江浦

司、五斗司巡检,河泊所大使等官出具八字考语秘密呈报广州知府。

[16]

在清代,官场的上下级关系还体现在下属对上司的银钱、礼物奉献

方面。上司与下属形成的利益输送关系是有规矩的,不同缺分上送的节

寿礼都有“向章”,少送了上司不满意,多送了开了先例后任为难,其他

官员也会认为这是向上司献媚。杜凤治是州县官,也有学官、州判、县

丞、典史、巡检等下属,日记记载下属送礼物的事不少,送银钱则没有

提,但按常理不可能没有。逢年过节,以及上司本人、上司的父母、夫

人生日,州县官都要送“干礼”(银两)和“水礼”(物品)。上司对下属

所送的“干礼”会照单全收,但对“水礼”则都只收部分以表示客气。

尤其是府、道两级,他们与其他官员一样,靠俸禄、养廉不足以维

持公务开支及本人和家族生活,但府、道不直接征收赋税,需要有其他

收入来源。有些府、道有固定的特殊收入来源,如“广省道员以南韶为

第一缺,为其管理太平关也。自蒋香泉中丞改章将羡余提公后大不如

前,然犹较诸道之专靠节寿者尚为优也”。 [17] 又如肇庆府是广东第一府

缺,主要是因为肇庆知府管辖下的黄江厘厂,“每五年一充厂役,公礼

五六万元”,每年上解后尚可剩余五六七万两甚至十万两银。 [18] 广州知

府获得额外收入的途径也多,如省城的都城隍庙以往奉送广州知府到

任“规矩银”二万两,后来香火衰落,但送给知府的“公礼”仍有五千两。

[19] 而多数道、府没有那么阔气,如“肇罗道无节寿则署中不能举火

矣”。 [20] 同治十一年,崇龄挂牌署理惠州府,杜凤治评论:“惠缺无甚

肥美,全靠各州县节寿。”